吳文光琴樂述作觀探微

——以琴曲《秋鴻》為例

王 曄

(淮北師范大學音樂學院,安徽 淮北 235000)

20 世紀50 年代古琴被引入專業音樂學院教學,虞山吳派兩代琴人擔負起 “讓古琴從單純的文化象征回歸到具有多元功能的藝術和音樂中來”[1]的歷史使命, 使古琴作為音樂藝術的表現功能逐步被大家重視。 作為虞山吳派第二代傳人,吳文光先生幼承家學,兼修中西音樂理論與實踐,終在晚年成就了他繼往開來的琴樂“述作觀”。 “述”的本意就是“遵循”,“作”的本意是“興起”。 可見“述作”一詞本身就涵蓋著“繼承與創新”兩層含義,“述作并舉、述中有作、作中顯述”是吳文光先生對這一理念的解析。 在琴樂實踐過程中,吳文光先生將其琴樂“述作觀”發展為兩個層次:“打譜性闡釋”和“化成性闡釋”。 二者與“解釋”的涵義不同,“闡釋”帶有闡釋者的主觀性,是吳文光先生對西方Hermeneutics(詮釋學、闡釋學)的理論的運用。 具體來講,“打譜性闡釋”是把古琴譜變成實時音樂文本的過程,是減字譜經過對譜、打、按、定譜和記譜的過程,是打譜者悟象、會意、移情的過程[2]。 “化成性闡釋”是將打譜后的琴樂轉換為“能與之相稱的多層次、多聲部的大型體裁”[3]的過程。 其表現形式多樣,創作中可以有琴或無琴,但必須要進一步表現古曲的音樂形象,要狀象、出采、表情、傳神。 “化成性闡釋”遵循曲調和曲體上完形釋編的基本原則。 對原古琴音樂改編之時, 盡可能維持原音樂的可識別性,而非將琴曲中的音調植入到西方曲式結構中。本文以吳文光先生打譜、演奏的琴曲《秋鴻》,及根據琴曲《秋鴻》創編的鋼琴與管弦樂曲《秋鴻》為例,探究吳文光先生古琴述作觀的兩個層次“打譜性闡釋”和“化成性闡釋”,管窺吳先生在古琴藝術上的成就。

一、述作、闡釋之本:《神奇秘譜》中《秋鴻》古譜

琴樂古譜是吳文光先生“述作”“闡釋”的依據。現存刊載的《秋鴻》琴譜共三十余種,吳文光先生選擇了最早記載該曲《神奇秘譜》(1425 年),作為“打譜性闡釋”所依據之譜本。 《神奇秘譜》編訂者為明代朱權,據《秋鴻》題解所述,該曲作者即朱權。 但參考其他相關文獻,《秋鴻》還有另外一種說法,即南宋琴家郭楚望。 當代琴史專家章華英女士在 《宋代古琴研究》已論證《秋鴻》作者應該是宋代琴家郭楚望[4]。 結合南宋郭楚望生平, 知其曾為宋光祿大夫張巖的清客,張巖與宰相韓侂胄交好,后韓因抗擊金政權北伐失敗被斬首,張巖被黜。 郭楚望感政局腐敗,隱逸湖南。 這與《神奇秘譜》中題解所述“是以達人高士,懷不世之才,抱異世之學,與時不合,知道之不行,而謂道之將廢,乃慷慨以自傷,欲避地幽隱,恥混於流俗。乃取喩於秋鴻,凌空明,干青霄,擴乎四海,放乎江湖,潔身於天壤,乃作是操焉”相符。 《神奇秘譜》中《秋鴻》題解記錄了該曲的創作意圖及主旨:表現高士生未逢時決定歸隱田園、避世憂居,以免于流俗的曠達之志及高遠之懷。

《秋鴻》“鴻雁”隱喻高士,減字譜三十六段之前均有體現每段境象的小標題。 小標題以鴻雁南遷為據依次為:〈凌云渡江〉〈知時賓秋〉〈月明依渚〉〈呼群相聚〉〈呼蘆而宿〉〈知時悲秋〉〈平沙晚聚〉〈南思洞庭水〉〈北望雁門關〉〈蘆花月夜〉〈顧影相吊〉〈沖人秋曼〉〈風急雁行斜〉〈寫破秋空〉〈遠落平沙〉〈驚霜叫月〉〈延頸相聚〉〈知時報更〉〈爭蘆相咄〉〈群飛出渚〉〈排云出塞〉〈一舉萬里〉〈列序橫空〉〈街蘆避弋〉〈盤聚相依〉〈情同友愛〉〈云中孤影〉〈門訊衡陽〉〈萬里傳書〉〈人云避影〉〈列陣驚寒〉〈至南懷北〉〈引陣沖云〉〈知秋入塞〉〈天衢遠舉〉〈聲斷楚云〉。 雖表現了不同的境象,但情景卻能境象交融、情境交融。 “凌云渡江”明寫北國風凄露冷,生存環境的惡化,鴻雁向往氣候溫暖的南國,實則暗喻高士對政治腐敗、權變遷的傷懷、幽憤以及欲歸隱山林、獨善其身的曠達之志。“知時賓秋、月明依渚”明寫鴻雁在恬淡優美之景中的安適,實述逸士對山林美景的贊嘆、眷戀;“風急雁行斜、排云出塞,一舉萬里”以鴻雁凌云之志隱喻文人歸隱山林的堅定意志、排除萬難的決心,遠遁江湖的志向。 正如吳文光先生所言,《秋鴻》一曲乃是作曲者發自真情實感的,有內涵、有境象、意象的琴曲,值得打譜者悟象、會意、移情。

古譜不僅通過題解和標題傳達了該曲的表現內容,而且通過減字譜記載了樂曲的起調畢曲、指法、音高、句讀、分段位置。 《神奇秘譜》中所載《秋鴻》為“姑冼調”,姑冼調又名清商調,在正調基礎上緊二、五、七弦定調,七弦按弦序為“羽、宮、商、角、徵、羽、宮”。 該譜段落用文字標記,句尾用句號,結構清晰。譜字體現出了早期減字譜的特點: 左手按音如在兩徽之間,只記兩個徽位名。 比如“七八”即七徽八徽之間。 而在七八徽之間哪個位置則需要打譜者根據經驗結合相關樂律知識決定。 該譜對左手指法中吟猱綽注的記載已十分明確。 部分吟猱標記了特殊的技法。 猱之下有細猱、撞猱、長猱,吟具體又分為飛吟、細吟、撞吟。 更加細致的吟猱種類分類清晰但并不常見。 這正體現了作者或錄譜者期望用獨有琴樂之韻長短緩急的變化來表現個別樂句情緒、情境的變化。

二、“打譜性闡釋”在《秋鴻》現代記譜和演奏中的呈現

吳文光先生曾說:“古譜就像是固有的河道,打譜者的情感則猶如注入河道的活水。 河道使活水具形并決定了它的流向,隨即決定著它的高低深淺、上下起伏;但流水也有雕鏤侵蝕河道的作用和改道的可能。 ”[1]上述即吳文光先生對“琴樂述作觀”中對“打譜性闡釋” 的描述。 “打譜性闡釋” 有 “述”有“作”。“述”是指打譜要基于琴曲題解或琴歌歌詞所述境、象、意。 要一定程度上遵循減字譜所記錄的音韻、音色、句讀、段落等定量信息,但定量信息也并非不可改變。 有時打譜者的情感也會沖破河道。 所以“作”中的“創新”不僅包括打譜者為表現音樂境象、表達情感對節奏、節拍、速度等非定量因素的在再創作,也包括出于情感需要對音高、句讀、段落、音色等古譜定量信息的改編。 由吳文光先生的打譜性闡釋的《秋鴻》正是對該曲境象充分理解后,結合音樂審美的標準,并在其打譜過程中依從情感進行的外化。 下文筆者將根據《神奇秘譜樂詮》中的《秋鴻》樂譜,以及龍音制作有限公司制作、上海海文音像出版社出版發行的《吳文光古琴精選》中的《秋鴻》演奏視頻做相關分析。 需要說明的是該視頻中先生所演奏的音樂是由原譜精煉壓縮而成,前五段全奏,其后則取風急雁行斜、遠落平沙、排云出塞、一舉萬里、情同友愛、天衢遠舉、聲斷楚云等經典段落結合自己在打譜過程中的悟象、 會意進行了述作、闡釋。

(一)“打譜性闡釋”在節奏、節拍方面的體現

古琴減字譜作為手法譜的特殊性, 決定了節奏節拍能夠成為琴曲打譜中需要“作”的部分。 在節奏節拍的打譜記譜方面,吳文光先生有著突出貢獻。 他將古琴演奏中的自由節拍與拍速變化相聯系, 解決了琴曲五線譜記錄不能反映實際演奏狀況的現象。吳先生將《虞山吳氏琴譜》中的節奏類型分為:等分拍、規則的混合拍、不規則的混合拍以及變拍速的不規則混合拍四種。《秋鴻》屬于不規則的混合拍。從吳文光先生刊印在《神奇秘譜樂詮》和《虞山吳氏》的《秋鴻》五線譜記寫來看,先生打破了五線譜記寫拍號的慣例, 避免了西方樂理中的節拍觀念對古琴音樂律動的暗示。 筆者按照小節線判讀,其節奏、節拍上的松緊變化保持以四分音符為一拍不變, 多是在2/4 拍的基礎上,通過延長時值,增加和縮減拍數獲得3/4 或4/4 拍的變化。 但何時進行節拍變化并沒有以樂句或其他結構單位為依據形成規律,故歸為不規則的混合節拍。 不規則的使用混合節拍并非完全自由, 而是依照打譜者在按譜古曲時的立意、 感會、呼吸,確定節奏、節拍的松緊、彈性。 比如《秋鴻》第一段“凌云渡江”減字譜第二句原五線譜記譜為2/4 拍,實際演奏為2/4、3/4 混合使用避免了按照記譜演奏的拖沓之感。

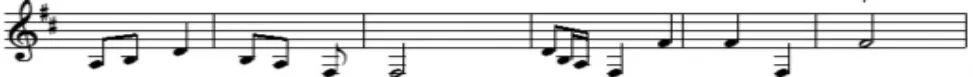

譜例1:

原譜:

實際演奏譜:

(二)“打譜性闡釋”在段落、句讀方面的體現

譜例2:

第四段首句:

第三段尾句:

另外,第三段結尾音和第四段的開頭音相同,乃中國傳統音樂在旋律發展史中,經常使用的方法“魚咬尾”。 故第三段結尾處并未有任何減慢、散化處理,反在演奏上做了漸強處理, 使得音樂的推動力越來越強,進一步烘托了大雁南飛前志存高遠的氣度。

吳文光先生打譜演奏《秋鴻》除了在宏觀的樂段結構上秉承曲意的“述作”“闡釋”的理念外,為了旋律發展更加契合曲意, 更加符合音樂發展自身的結構規律。 在樂句的承接上,先生也同樣進行了“打譜性闡釋”。 《秋鴻》第一段“凌云渡江”為全曲的引子,泛音的輕與清與大雁凌空高翔之象相合使人聯想到了大雁凌空高飛的曠達與暢快。 值得一提的是,吳文光演奏音響有些部分與五線譜記譜并不相同。 比如第一段第四句本為第一句的變化重復, 后半句變右手單音的勾、劈指法為雙音大撮。 如按古譜演奏,此處大撮似有樂段結束之感, 置于樂段中間, 或感突兀。 因此吳文光先生在演奏時將原譜改為與主題第一次出現相同的演奏譜。

譜例3:

原譜:

演奏譜:

改動后的旋律更能表現飛鳥高翔的靈動之象,并且泛音主題的重復也加深了聆聽者對主題的印象。 第一段另一處樂句改動是將減字譜第五、第六兩個短句連為長句。

譜例4:

原譜:

演奏譜:

第九句五線譜:

此處改動實現了該句與其后減字譜第九句呼應,后句成為了前句的高八度變化,也使得音樂更能表現大雁凌云高飛之象。 如果說述作性打譜中“作”的層面基本體現在對節奏、節拍等非定量因素上,那么吳文光先生的演奏則在一些古譜的定量層面也體現了“作”的成分。

(三)“打譜性闡釋”對“聲韻關系”的處理

“聲韻”體現了中國傳統琴樂語言的特殊審美趣味。 “以聲帶韻”“以韻連聲”構成了“虛實相應”的琴樂之道。

“聲”主要是指右手指法“勾剔抹挑”等所演奏的點狀音。 結合左手演奏法聲有三種音色變化“泛音、按音和散音”。 右手指法決定琴曲的輕重緩急,《桐心閣指法析微》云“凡抹、挑均宜輕彈,惟必輕而且勁……勾和剔較抹挑為重,但不可太猛,打摘宜輕彈如抹挑,輕而清者,挑摘是也,輕而濁者,抹打是也,重而清者,剔擘是也,重而濁者,勾托是也”[6],說明右手指法提示了輕重、清濁關系。 琴人打譜、操縵時不用刻意安排旋律的起伏變化,而是多按指上習慣。 吳文光先生演奏時也大多按照指法提示的輕重安排,比如第一段如遇劈必即清且重。 但隨著音樂表現意境、情感的需要,進入第四段“呼群相聚”后對旋律音中的輕重關系更加傾向于對樂節、樂句的勾勒,以及表現情緒的需要。 第四段第一句會根據旋律音的上揚做漸強,而到結尾音又會減弱,盡管第一句最后一個譜字右手指法為劈, 吳文光先生演奏時仍然做了弱的處理。 再如,第二句、第三句都是將旋律最高音處理成強,盡管第二句最高音兩次出現都用到了抹,第三句則用到了挑。 同樣,第三句結尾的名八勾起也處理為弱。 以上處理除了進一步勾勒旋律線的起落外,也更能表現大雁此時斗志昂揚的心情。 其后第十三段的風急雁行斜;第二十一段的排云出塞;第二十二段的一舉萬里,更是為鴻雁凌云不畏長途、疾風之苦之志、堅定意志萬里遠行之志。 “風急雁行斜”一段為吳文光先生演奏版《秋鴻》音樂逐漸發展、情感漸漸的部分。 該段首句就以散拂一至七弦模擬大雁在迎風展翅的形象。 吳文光先生演奏中完全突破了指法對樂音強弱的暗示, 以每次散拂的出現作為一個旋律片段,用依次增強每個旋律片段的力度的方式,表現了大雁與寒風的搏斗。 散拂句結束后樂句的力度安排依然是以上行漸強下行漸弱的方式展開, 即使最高音也常以指法“抹”出現。

“韻”可分為走手音上下、進復所形成的實韻,和裝飾按音的虛韻(如吟猱綽注撞逗等)。 實韻基本在明確的音高之間走動, 而虛韻對于演奏者則有較大的發揮。 《五知齋琴譜》作者徐琪曾言:琴之道在乎音韻之妙,而音韻之妙全賴乎手法細膩。 吳文光先生打譜演奏之《秋鴻》 正體現了先生依托演奏技術,“述作”性的在演奏中充分發揮“聲”之力度變化和“韻”之幅度變化, 使得琴音能更加生動的外化琴曲的情感內涵。

對比演奏錄音,吳文光先生演奏《秋鴻》時非常重視韻對情感表現的作用。 第二段第四句,是全曲由泛音、 散音過渡到按音的部分, 該句古譜僅有一個注,而吳文光先生實際演奏時分加入三次注。 此外先生演奏時還樂句中的實韻 “上七八又下” 改為虛韻“吟”,將含有雜音的“又急掩”改為“撞”。 使該句聽起來更加氣韻悠長。

譜例5:

原譜:

演奏譜:

此外,吳文光先生二、三段還有幾處將“猱”的位置后移的改動也意味深長, 演奏古琴是右手彈弦出“聲”后,左手出“韻”音量會逐漸遞減,因此吳文光先生將原譜第二段第四句歷七六后的猱下七八變成了下七八后猱, 第三段第一句抹挑七后的猱下九改為下九猱,從而加強了下九的余韻。 并且在下九和下七八時節奏的延展處理, 充分體現了虞山吳派演奏上氣韻悠長的特點。 而氣韻悠長的表現意圖就是讓音樂更進入本段造境:鴻雁在恬淡優美之景中的安適,逸士對山林美景的贊嘆、眷戀。

第十五段遠落平沙,吳文光先生演奏時用了散板,在首句的“走猱”處拉長節奏,第二句雙彈指法時突強突快,第三句在徽外至六七間的“喚”處又拉長節奏,充分利用了古琴之“韻”表現“遠落平沙”意境之遠。

吳文光先生對《神奇秘譜》中《秋鴻》一曲的打譜性闡釋, 將古琴演奏的音樂表現力發揮到了極致,體現了圍繞著琴曲內涵的技術表現多樣性。 以及“悟象、會意、移情”的打譜、演奏過程,真正實現了在打譜、演奏中通過理解標題和題解與創作者形成共鳴[2]。

三、“化成性闡釋”:鋼琴與管弦樂《秋鴻》

經吳文光先生“打譜性闡釋”后的古琴曲《秋鴻》旋律蒼雄渾樸,節奏起伏跌宕,象聲寓意,寫景抒情。為了實踐“傳統琴曲符號重建完型編創”的理念,吳文光先生又進行了他“琴樂述作觀”的第二步,即“化成性闡釋”編創:鋼琴與民族管弦樂《秋鴻》。 該作品于2006 年由中央音樂學院樂隊學院和鋼琴家代霜蓉老師聯袂演出,胡詠言擔任指揮家。

此管弦樂為民族管弦樂體裁, 植根于中華傳統文化,借鑒西方結構、表現形式和音樂思維。 古琴在樂隊編制中具有音色、主題與文化符號三重身份,從古琴音響的角度挖掘其本身的多聲因素, 并在音響層面上呈現出多元化音響的融合。 古琴曲改編為西方管弦樂體裁,形成“化成性闡釋”體現出古琴在當代發展的“現代性”,有益于運用古琴表現更加廣闊的題材,展現出強大的藝術生命力。

樂曲由原古琴曲的三十六段曲體結構改為三個部分組成,對原曲內容進行精煉和升華。 第一部分鋼琴演奏強勁的和弦與民族弦樂的快速音符形成對比,主要通過寫意的方式描寫雁陣飛行中的雄壯場面。第二部分鋼琴的華彩片段中運用半音和刮奏手法模擬古琴滑音和滾拂音色。第三部分加入復調卡農的創作手法表現秋鴻的迎難直上、不屈不撓的精神。 《秋鴻》本身描述的是通過鴻雁北飛的歷程,反映人們的志向高遠,并作為民族精神的一種象征。民族管弦樂版秋鴻通過鋼琴模擬古琴音色,表現國樂重在寫意的特點,意趣深遠,達到“化成性闡釋”的作用。

四、結語

述作在古琴的創造性和表演性功能上有相當重要的作用。 吳文光先生從大文化的角度,敢為人先地將古琴音樂從琴器中抽離出來,讓琴曲成為交流的渠道。用西樂、民樂各種演奏方式,以完型的標準重建古琴音樂的實踐活動。通過古琴及古琴曲的軟植入形成“化成性闡釋”的目的,是讓古琴音樂參與到現代的音樂生活當中,是對古曲新編的有益嘗試,使古琴音樂能有更多的機會與世界其他的音樂文化有交流互動,為民族音樂的傳承與發展提供參考和思路。