從《法中字匯》管窺19 世紀中西語言之接觸與會通*

□ 李 真

一、引 言

在近代中國由傳統到現代的轉型過程中,隨著中西政治、經濟、軍事、文化等方面的頻繁接觸,歐洲的知識體系和表達方式逐漸進入中國的語言系統,無論是一般詞匯還是特殊詞匯都對漢語有所影響。這些影響不僅體現在中國本土的各類漢語資料中,也在明清以來西洋漢語研究著述里有所體現,成為學界用來考察近代漢語史的重要佐證。近年來,隨著不少原始文獻被陸續發掘并整理,中西語言接觸與交流史的研究逐漸成為一個學術熱點。

法國國家圖書館是歐洲收藏中文圖書最多的圖書館之一,在東方手稿部多達15 萬余冊的圖書文獻中,有一類特色中文館藏是關于中國語言文字的珍貴資料,包括西方人編撰的漢外雙語或多語詞典、中文文法、漢語教材、詞匯手冊、文選編譯等手稿、抄本或出版物。此成為明清中西文化交流史和中西語言接觸史研究中一個亟待開發的寶庫。在這批西人漢語學習文獻當中,既有著名來華傳教士、漢學家的代表性作品,如比利時耶穌會士金尼閣(Nicolas Trigault,1577—1661)的《西儒耳目資》、法國耶穌會士馬若瑟(Joseph Henri Marie de Prémare,1666—1736)的《漢 語札記》(Notitia Linguae Sinicae)、法國早期本土漢學家傅爾蒙(étienne Fourmont,1683—1745)的《中國官話》(Linguae Sinarum Mandarinicae Hieroglyphicae Grammatica Duplex),第一位專業漢學家雷慕沙(Jean-Pierre Abel Rémusat,1788—1832)的《漢文啟蒙》(élemens de la Grammaire Chinoise)等等;也入藏了相當數量佚名的手稿、抄本等珍貴文獻。其中包括數百部編纂于17 世紀至20 世紀初的歐洲語言與漢語的雙語甚至多語對照詞典和漢語詞匯學習手冊,集中從一個域外他者的視角反觀近代漢語詞匯的一些歷史面貌和時代特點。這些稿本文獻雖因各種原因并未正式刊行,但在當時研究材料稀缺的歐洲,誰擁有了寄自中國本土的手稿或資料,誰就能在尚處發軔期的漢學領域擁有權威的發言權。因此,正在成長中的那些“準漢學家”或者東方學者無不千方百計地與在華傳教士取得直接聯系,以求獲得對中國語言研究的感性認識和原始資料;如有可能獲得某部有關了解和學習中國語言文字的手稿,對自己的研究更是如虎添翼。在當時的學術環境下,尚未形成“學術乃天下公器”的資源共享意識,歐洲學者往往將所獲中國資料據為己有,鮮少示人,更勿論公之于世、惠及學界了,不少珍貴的書稿也就此湮滅在歷史的煙塵中。這些深藏圖書館的多語種手稿文獻,是留存在這段交流歷史中認識與研究漢語的真實材料,展示了在西方人眼中有關漢語語音、詞匯以及語法生動鮮活的時代特征,反映了當時西方漢語學習者所關注的漢語語言要素之不同側面。的確,不同背景不同層次的語言框架會導致對漢語不同的觀察視角,域外漢語研習者置身局外往往能從國人習焉不察的角度展開分析,給予我們新的借鑒和啟發。因此,通過以原始文本為基礎的個案考察可從一個個具象的層面揭示出近代中西語言之間細微的接觸與會通,本文正是基于此點出發展開的研究與探查。

二、《法中字匯》(Vocabulaire Chinois)概述

對于18—19 世紀的歐洲人來說,通過辭書來學習漢語是一個通行的做法。曾任王室圖書館館長的比尼昂教士(Jean-Paul Bignon,1670—1743)就曾建議黃嘉略、傅爾蒙在漢語語法之外,還一定要再編寫一部漢語字典,因為他認為法國人單靠語法無法學會漢語。①比尼昂在1729 年曾建議傅爾蒙暫緩出版其《漢語論稿》,理由就是“這部語法即使已經臻于完善,如果沒有一部字典與之配套,依然不會有多大效用。沒有字典而單有語法規則,中文書仍然無法讀通。”E.Fourmont, Meditationes sinicae,Paris, 1737, p.135.比尼昂的這種思想也影響了后來王室圖書館的中文圖書的收藏,不僅陸續入藏若干中國字書,也收錄了不少傳教士或其他西方人士編纂的輔助漢語學習的各類工具書。

曾任法國國家圖書館副館長的著名漢學家儒 蓮(Stanislas Julien,1799—1873)于1853 年編纂一份藏書目錄《皇家圖書館漢、滿、蒙、日文新藏書目錄》(Catalogue des livres chinois et mantchoux, mongols et japonais du nouveau fonds de la Bibliothèque royale),根據該書目提供的文獻信息可知,有一部編號為N° 2710 的《法中字匯》(Vocabulaire Chinois)手稿本。儒蓮對該文獻的著錄信息為“Ebauche d’un Vocabulaire chinois par ordre des matières”,意思是“一份按題材編排的漢語詞匯草稿”。

據目驗,手稿內頁紙張為毛邊厚紙,紙質較粗糙。現存手稿共計350 頁,為圖書館后加的褐色硬殼裝訂,外觀磨損嚴重,書脊處標注有“Chinois 9250”的編號,沒有書名。封面之后的一頁在頂端用黑色墨水寫有“N? 2710 ”,下面是用鉛筆所寫的“9250”。顯然這是兩個目錄編號。由于東方手稿部目前通用的古朗(Maurice Courant,1865—1935)②一譯古恒,法國著名東方學家、目錄學家。目錄即《中、韓、日等國出版中文書籍目錄》(Catalogue des livres chinois,cpréen, japonais, etc.,1902—1912)只著錄到“9080”號藏書,那么鉛筆所寫的“9250”當屬東方手稿部接續古朗目錄所作的編號。另一個“N? 2710”的編號則為儒蓮目錄所有。經查,這部手稿未見于旅法華人黃嘉略和漢學家傅爾蒙合作完成的最早兩個目錄:《皇家圖書館寫本目錄》(Catalogus codicum manuscriptorum bibliothecae regae,1739)和再版的《皇家圖書館藏中國圖書 目 錄》(Catalgogus librorum bibliotheae regae sinicorum,1742),以及雷慕沙編寫的《皇家圖書館中文藏書錄》(Mémoire sur les livres chinois de la bibliothèque du roi,1818)。由于該手稿未標明編纂時間,但已知傅爾蒙目錄修訂版出版于1742年,雷慕沙目錄出版時間為1818 年,而儒蓮所編書目時間為1853 年,故至少可初步推斷該文獻入藏法圖的時間應當在1818 年至1853 年這個時間段,那么編纂時間大致還可再往前推,約在18 世紀末19 世紀初。

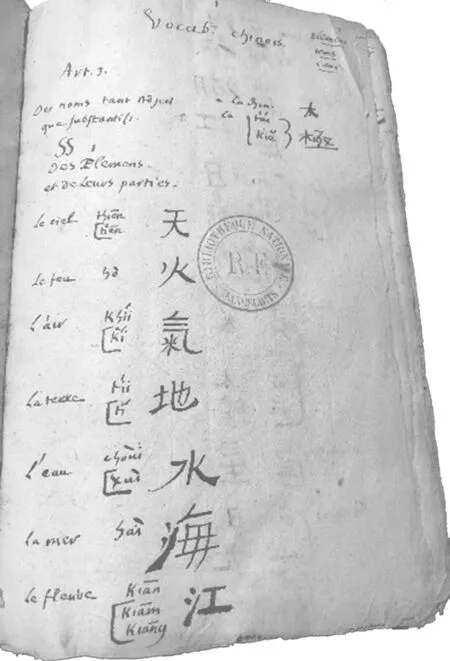

這份350 頁的手稿屬于基本完稿作品,輯錄了相當數量的近代漢語白話詞匯。內頁文字為黑色墨水筆書寫,字跡不算工整,比較生硬潦草,基本能確定絕非中國人代筆所書。扉頁中間題寫“Vocab Chinois”,右上角豎排三個法文單詞:Elemens(自然力);Tems(時間);Lieux(地點)。接下來一行左邊寫著“Art.3.Des noms tant adjectifs que substantifs”,意思是“條目三,既作形容詞也作名詞”。右邊單獨列出一個帶注音的詞:“La qui③原文此處法文拼寫存疑。——La t?i kiě——太極”。本頁中間蓋有法國國家圖書館的紅色藏書章。

圖1 《漢語詞匯》扉頁①圖片來源:Vocabulaire Chinois, Chinois 9250, BNF.

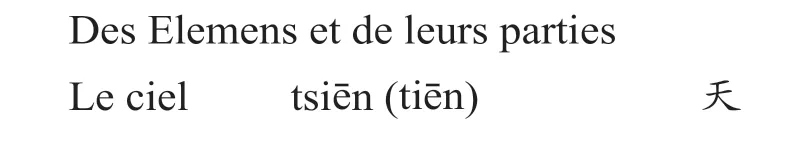

手稿主體內容開始于第一類詞匯“自然力”類,②Vocabulaire Chinois, Chinois 9250, BNF.后文中引用的詞匯均來源于該手稿,不再一一標注。另外,手稿中的詞條均使用繁體漢字,為尊重原始文獻面貌,本文所引也未改為簡體。特此說明。以下列方式排列,內容轉錄如下:

Des Elemens et de leurs parties Le ciel tsiēn (tiēn) 天

從全書來看,第1—338 頁為詞匯手冊的主體,339—340 頁為一個法文簡要索引,342—350頁為后裝訂進的散頁,標題為“文房四寶”,輯錄了一批跟筆墨紙硯、科舉考試相關的詞匯。

基本體例為法漢對照一組詞,左側為法文詞條,中間為羅馬字母注音(有時會標注官話和方言兩種甚至三種注音),右側為漢語對應詞條,每頁收詞從幾個到十余個不等。目前對手稿的整體探查發現中間部分編寫明顯較為粗糙,有一定數量的內頁③手稿中只有法文詞條和注音的頁碼包括129—134、138—159、166—174、184—193、198—210、224—227、229—231、236—251、253—337 頁。僅列出法文詞條和漢語注音,尚未標注對應的中文詞,或只是草草寫了幾個漢字。

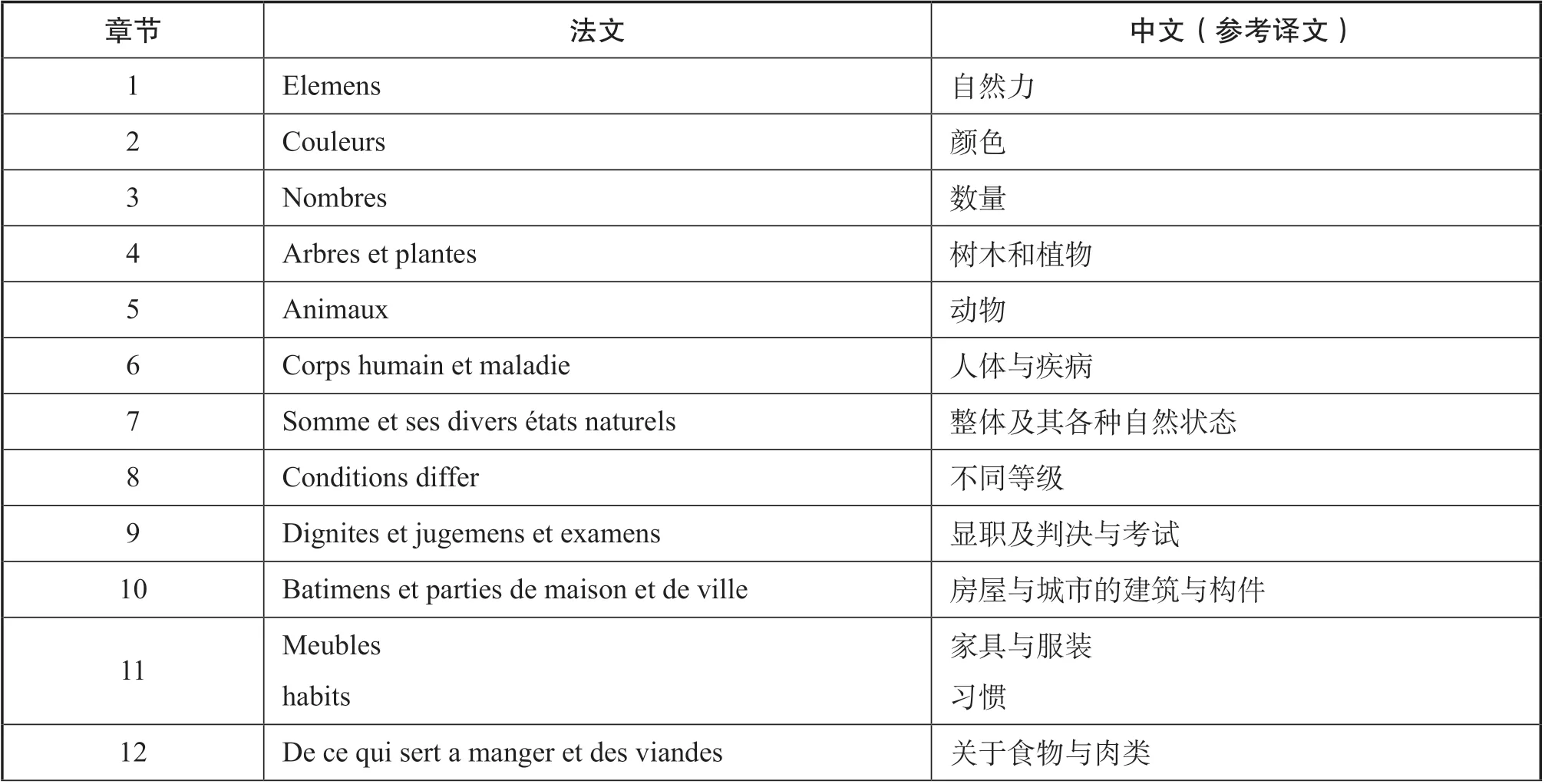

編者在索引部分將詞匯分為17 個大類和若干小類,按照類別進行了編排收錄。

表1 《法中字匯》所收詞匯類別

在每一個大類下面,收詞較多的又再分列小類,比如第十五章“眾生共有之特性”下設的小類更多,包括“學習、說話、身體姿態、沐浴更衣、職能與各部、友誼的標志、印刷、憤怒與溫和、行動與愿望、應酬來往、宴會與裝扮①該詞存疑,翻譯為從手稿轉寫并結合原文收錄詞匯推測。、缺點、味覺與醫學②同上。、購物與支付、懷疑及其對象、思考與論證、關于品質的形容詞、美德、聲譽、貴族”等等。第十七章“副詞”又細分為“地點、順序、數量、狀態、確認與否認、時間”幾類。顯然,這樣的分類并不完全是我們中國人所熟悉的詞匯劃分類別,且內容包羅萬象,編者的選詞范圍粗看似無太多彼此關聯和內在邏輯;如果考慮到作者身份為西方漢語學習者就不難理解了,更多是從語言習得的角度出發,注重選取那些對外國人最為實用,在中國人語言生活中使用頻率較高的詞匯,以言語交際中不同的話題為綱對中國的自然現象、社會生產、人際交往、日常用品、飲食衣著等內容進行了初步的歸納,在一定程度上起到了幫助外國學習者積累漢語常用詞匯的作用。顯然,這與儒蓮對該手稿所作的解題“一份按題材分類的詞匯手冊”是吻合的。東方手稿部還收藏多部法漢或拉漢字典、詞匯手冊,多采用音序檢索或部首檢索的形式,而像這樣按照題材來進行分類的字典或詞匯手冊并不多見。如旅法華人黃嘉略編纂的《漢語字典》(遺稿)一冊的合訂本包括42 頁的同音字典和998 頁的部首檢索字典。再如由小德經(L.J.de Guignes,1759—1845)受命在葉尊孝(Basile de Glemona,1648—1704)《漢字西譯》基礎上增補編撰的《漢—法—拉丁字典》(Dictionnaire chinois-fran?ais et latin)于1813 年刻印出版,形式為漢字,注音,后附法文和拉丁文釋義,也以部首和漢字筆畫檢索。事實上,對法國人來說,無論是按音序排列還是部首排列都并不很實用,由于漢字本身并不表音,這就使得不知道漢字讀音的人就無法從同音字典中找到想要的漢字或詞條;而如果對漢字的偏旁部首系統毫無了解,用部首檢字也更是無從談起。因此,這部《法中字匯》另辟蹊徑,從實用角度著眼,以言語交際的話題為綱來匯編詞條,同時輔以相關的中國歷史、地理、政治、宗教、民情、風俗等知識,在傳授語言知識的同時,盡可能幫助法國人多了解中國的實際情況,為學習漢語進而研究中國開啟一扇窗戶。

三、《法中字匯》手稿的收詞特點

就目前所轉錄整理的情況來看,可初步發現這部漢語詞匯手冊具有如下一些特點。

(一)收錄的漢語詞匯以名物居多

收詞特別關注自然事物、人體各部、生物名稱、親屬稱謂、時令方位、吃穿戴用等基本詞匯。

漢語的歷史繼承性和穩固性在語言的基本詞匯上有很顯著的表現,基本詞匯所代表的事物是一般生活中最常見也是最重要的,其中不少是長期存在的客觀物。③張世祿:《漢語史講義》,上海:中國出版集團東方出版社,2020 年,第830 頁。例如“風”“云”“雷”“雪”“山”“水”“牛“羊”等等,這些詞匯在中國上古時候就成為基本詞,千百年來很少變化,時常使用,一直流傳至今。在這部詞匯手冊中也收錄了不少這樣的漢語基本詞匯,比如開篇第一類“自然力”主要以這類詞為主,包括“天”“地”“氣”“水”“火”“江”“河”“湖”“海”“日”“月”“星”“風”“雨”“雷”“電”“雪”“霜”“霧”“冰”“露”等自然現象和客觀事物的名稱;此外,在“動物”類也收錄了“魚”“馬”“豬”“雞”等名詞,這類基本詞多以單音節詞為主。

雖然基本詞匯有很大的穩固性,但也會隨著時代和社會的變遷而發展變化,這表現在原有事物名稱的變更、單音詞變作復音等方面。這本詞匯手冊的編者也注意到這一特點,往往將表示同一事物的詞的不同表達都放在一起呈現,從一個側面展現了漢語詞匯在歷史上的嬗變和演進。比如提到古代漢語里的“面”,手冊里記錄說在漢語有的方言里沒有變化,仍舊說“面”,在北方方言里則變成了“臉”;再比如單音詞到復音詞的進化,舉的例子是“目”變成了“眼睛”,“耳”變成“耳朵”等;再如“日”,有的方言里叫“日頭”,有的叫“太陽”;還有如果形容人長得好看,在書面語和口語中分別可以表達為“美”“俊”“美貌”“標致”“生得好”等等。通過這樣集中展示的方式,能使西方學習者注意到漢語詞匯同義詞的交替使用,文言和白話的差別,以及從單音詞向復音詞逐漸發展的演變過程。

手稿還特別收錄漢語當中一些具有構詞能力的基本詞匯,可以充當詞根來構成新詞,比如“人”,可構成“男人”“女人”“老人”“中年人”“悪人”“善人”“聖人”“賢人”;“路”,可構成“大路”“小路”“寬路”“路徑”;“樹”,可構成“楊樹”“李樹”“蘋果樹”“櫻桃樹”“無花哥樹”①原文為“無花哥樹”,即無花果樹。等等。編者的理念是希望通過展示常用詞根的構詞元素來幫助學習者,達到事半功倍的效果;采用“詞根+新詞”的集中編排,外國人能快速掌握一批漢語的基本詞匯,并了解這些基本詞匯強大的構詞能力。

再如,人體器官詞匯是指表示人體各個部位的詞語,如手、口、心、頭等,在任何語言中這類詞匯都是最基本的詞匯。中國古代由于醫學的發達,逐漸積累起對人體結構的深入認識,因此漢語中表示身體部位的詞語是很豐富的,這對于學習漢語的外國人來說也是要掌握的基本詞匯。在第四類“人體與疾病”中就輯錄了大量中文里面表達人體器官的詞匯,多達六十余個,包括“頭、臉、腑、眼、目、眉、眼毛、耳朵、耳糞②耳糞,即耳屎。參見《正字通·米部》:“糞者,屎之別名。”、頭髮、鼻子、鼻路、唇中、口、嘴、上唇、牙齒、喉嚨、嗌③指咽喉。參見《釋名》:“咽,又謂之嗌,氣所流通,厄要之處也。”、肩、臂、肱、膊、手、左手、右手、手掌、指、指頭、大指、食指、中指、無名指、小指、指甲、膝、脊、脾胃、胸(膺)、腹、脘、肚子、肋(脇)、胂④指夾脊肉。、腰、背、臍、小肚、腳、踵、腿、掌、膏、腦、脛、膚、肉、肌、肝、肺、脾、腸、膽(膽)、膈、膀、胱、肚、肛、肢”等等。此外,編者對漢字的構字法有一定了解,還專門寫了頁邊注,比如在第70 頁漢字“肉”的旁邊標注了漢字“月”,緊接著下面括注輯錄的詞大都是從“肉月”旁的,試圖向讀者介紹漢語中由偏旁“月”所構成的字大多跟人體器官相關,跟肉體有關。

在中國的日常起居也是在華外國人積累漢語白話詞匯的一個重要來源,很顯然編者有在中國居留生活的實際經驗,比如“服裝”類羅列了各式各樣的衣衫鞋帽,如“汗衫、褲子、內褲、衫子、袍子、腰帶、外套、膞子白布、白布領、手巾、襪子、鞋子、靴子、皮靴、雨靴、袖子、扣子、扣門、領子、帽尾、帽纓、帽帶、大衣、夾衣、棉衣、手套、圍巾、浴衣、浴帽、龍袍、官袍”等等,品類之細可見一斑,觀察到了中國人四季日常衣著的方方面面。

此外,自漢唐開始,隨著對外貿易的發展,中國與其他國家往來日益頻密,明清時期更是如此,在漢語詞匯中也涌現出一批商業貿易、舶來品詞匯,這本西人所撰詞匯手冊中亦有所體現。如“金屬”類別中收錄了“五金、銀、銅、黃銅、白銅、鐡、鋼、錫、鉛、水銀、白鐡①古代鍍鋅鐵的俗稱。、翕鐡石②原文如此,即“吸鐵石”。、硫黃、銅綠、玻瓈、金鋼石”等,同時還收錄了一些外國輸入中國的各類奢侈物品詞匯,像“琥珀、瑪瑙、珊瑚樹、珍珠、玻瓈鏡”等。我們在元末明初以當時的北京話為標準音而編寫的,專供朝鮮人學漢語的課本《老乞大新釋》中發現了這樣的例句,其中多個商品的名稱也都可以在這本詞匯手冊中找到(如下文標注下畫線的詞):

我帶著你。買些零碎貨物去罷。紅纓一百斤。燒玻璃珠子五百串。瑪瑙珠兒一百串。琥珀珠兒一百串。水晶珠兒一百串。珊瑚珠兒一百串。犀角一十斤。象牙三十斤。吸鐵石二十斤。③語料來源:北京大學中國語言學研究中心CCL 語料庫。

另外《清史稿》中“邦交志”收錄的西洋各國概況,像對意大利的介紹中出現了一些當地土產異物的名稱,這些詞條與手冊所收錄的詞匯“金剛石”“珊瑚樹”“琥珀珠”“玻瓈鏡”亦有吻合(如下文標注下畫線的詞):

義大利即意大利亞,后漢書所稱大秦國也,在歐羅巴洲南境。康熙九年夏六月,義國王遣使奉表,貢金剛石、飾金劍、金珀書箱、珊瑚樹、琥珀珠、伽南香、哆啰絨、象牙、犀角、乳香、蘇合香、丁香、金銀花露、花幔、花氈、大玻瓈鏡等物。使臣留京九年,始遣歸國。召見於太和殿,賜宴。圣祖以其遠泛重洋,傾誠慕義,錫賚之典,視他國有加。④同上。

(二)部分詞匯具有文化負載詞的特點

文化負載詞又稱文化獨特詞、文化內涵詞,它深深打上了某一語言社會的地域和時代烙印,是表示某一種文化所特有的事物和概念的詞。通過初步考察,這部手稿收錄的文化負載詞包括中國民俗文化特色和地域文化特色等類別。

首先,編者很注重輯錄有中國獨特文化特色的詞。比如,在“植物”這類收錄了詞條“茶”。茶是中國的特產,也是明清時期對外貿易的重要商品之一,深受歐洲各界人士的喜愛。作者不僅收了“茶”這個詞條,還進行了構詞的延伸,包括“茶樹、茶花、茶子、茶葉”,專門寫了一段法文注釋,對茶在中國的主要產區和種植地理條件做了簡要的介紹,同時引出了歐洲人對“茶”這一稱呼的緣起:

茶(thè)生長于福建省泉州⑤根據注音推測。地區美麗平原的園子里。這就是“茶”(té),歐洲對其的命名即出自此處。⑥參見中譯文,原文轉錄如下:“sur le thè Dans le jardin de la plate belle de Hisuên Tisioū de la province de Fokien (fo? kiáne).c’est té et c’est de ca que vient la nom que les Europeans luy donnent”.Vocabulaire Chinois, Chinois 9250, BNF, p.37.

關于“茶”的名稱介紹,在康熙年間來華法國耶穌會士李明(Louis Le Comte,1655—1728)的名作《中國近事報道》(Nouveaux mémoires sur l’état présent de la Chine,1696)里找到了相關介紹,他將“茶”歸入中國的草藥中,提到在“草藥中,有兩類特殊的藥,我首先加以介紹。第一類是茶葉(‘ché’是福建省一個令人生厭的名稱,必須說‘chá’,這是官話的用詞),或最好稱之為‘茶’。這里大家對茶葉的特性可以說是眾說紛紜……”⑦李明著,郭強、李偉、龍云譯:《中國近事報道》,鄭州:大象出版社,2004 年,第198 頁。可知當時歐洲人已經初步了解到“茶”的名稱由來。在18 世紀后期法國本土出版的《中國通典》(Desctrition générale de la Chine,1785)⑧該書在當時被稱為是與杜赫德《中華帝國全志》可以相提并論的“漢學雙壁之作”。中出現類似的說法,“在中國芳香灌木中,茶樹位居第一。這個名字不是本土稱為‘茶’(tcha)的名字,而是在幾個沿海省份中‘茶’的變音,我們才有了‘茶’(thé)這個字。”⑨格魯賢著,張放、張丹彤譯:《中國通典》(上冊),鄭州:大象出版社,2018 年,第217 頁。如果再去對照稍早一些的杜赫德(Jean Baptiste du Halde,1674—1743)《中華帝國全志》(Description de l’empire de la Chine,1735),里面也明確提到“茶在中國的用途最大,也最廣泛。‘the’的名稱出自福建省泉州和漳州地區的方言,而在中國其他地區的叫法則就像葡萄牙游記中所說那樣,稱之為‘Tcha’”。①Jean Baptiste du Halde, Description geographique historique chronologique, politique, et physique de l’Empire de la Chine et de la tartarie chinoise, 1735, vol.II, p.20.由此可知,這部詞匯手冊中對“茶”的注解說明跟上述法國耶穌會士多個中國報道的幾段記述極為接近。由于當時西方對漢字的注音沒有統一體系,轉寫漢字時有西式注音、葡式注音及法式注音等,“茶”這個漢字在不同作品中的注音略有差異;但不管怎樣,無論是17 世紀傳教士的中國報道,或是18 世紀歐洲有關中國的百科全書著作,還是19 世紀供西方人學漢語的詞匯手冊,對這種中國特色植物和重要的外銷商品均有所提及,可見通過來華傳教士傳遞回歐洲的資料,來自遙遠東方的茶葉及其基本信息已經逐漸為歐洲人所普遍了解。

其次,收錄的一些詞匯也具有濃郁的中國民俗文化特色,比如在“時間”這一類中收錄了一些中國節氣,比如“春分”“秋分”“夏節(夏至)”“冬節(冬至)”,還有中國農歷里面特有的時間詞,如“三旬”“上旬”“中旬”“下旬”“月朔”“月中”“月滿”“閏年”“臘月”等,這些都是中國傳統歷法取月相變化周期即朔望月來計量時間的單位。農歷的年份分為平年和閏年。平年為十二個月;閏年為十三個月。月份還進一步分為大月和小月,大月三十天,小月二十九天。這些知識對使用西歷的歐洲人而言是比較新鮮的體驗。為了方便記憶大小月,手冊中還整理了一組俗諺短語來展示中國農歷月份:“正月大、二月小、三月大、四月小、五月大、六月小、七月大、八月大、九月小、十月大、十一月小、十二月大”。

稱謂詞是書面表達和人際交往中不可或缺的工具,在言語交際中起著重要作用。特別是在重視血緣、宗族關系的中國社會,自古以來漢語中的親屬稱謂詞就很發達。比起歐洲語言來說,這也是漢語詞匯的一大特色。這本詞匯手冊注意到這一點,羅列了相當豐富的親屬稱謂詞,如“父母”“祖父母”“曾祖父母”“兒子”“女兒”“姐妹”“兄弟”“叔伯”“姑父”“姑孃”“姨父”“姨孃”“侄兒”“侄女”“外甥”“外孫”“外孫女”“表姐妹”“堂姐妹”“嫂”“嬸”“姐夫”“妹夫”“妻舅”“弟媳”“岳父母”……此外,中國古代婚姻制度中實行“一夫一妻多妾制”,允許男性蓄妾,明清時期在官紳階層較為盛行,在這一制度下妻妾所生育的子女地位也因此有所差別,這與歐洲社會一夫一妻制的婚姻習俗有很大不同。親屬稱謂詞,也收集了像“妻”“妾”“庶母”“嫡子”“庶子”這樣的詞條,從語言的角度向西方人展示中國這種特有的社會習俗及婚姻制度中妻妾和諸子的關系。

再次,所收詞條還體現了較鮮明的南方地域特色。編撰者很可能曾在中國閩粵地區生活過,因一些具有地方特色的詞條被收錄進來,只有在當地居留,有過真實生活經驗的人才可能搜集到這些詞匯語料。比如,“植物”類收錄了“芥藍菜”,這是中國南方地區特別是福建的特產蔬菜,原為福建本地菜,后被閩籍官員帶往各地開始種植,在《浪跡三談》(清·梁章鉅)中介紹過:

芥藍菜本閩產蔬品中之最佳者,而他省無之,然吾鄉人仕宦所至,率多于廨中隙地種植,近聞京官宅中,亦多種此,他省人亦喜食之。按《群芳譜》載:“擘藍一名芥藍,芥屬,南方人謂之芥藍,葉可擘食,故北人謂之擘藍。葉大于菘,根大于芥苔,苗大于白芥,子大于蔓菁,花淡黃色。”②語料來源:北京大學中國語言學研究中心CCL 語料庫。

除了閩粵地區特有的蔬果植物,還輯錄了一些跟官話和北方方言同素反序的詞語,這類漢語詞的詞素位序變化后,意思基本不發生變化,比如“牛母——母牛”“狗母——母狗”“猴母——母猴”“豬母——母豬”“雞母——母雞”等動物稱呼。像“母牛、母狗、母猴、母豬、母雞”是官話和北方方言中的叫法,而所收“牛母、狗母、猴母、豬母、雞母”這些詞條在閩粵方言中較為常見,具有鮮明的南方地域特色,這也從一個側面說明編者有可能曾在這一地區生活過。

由上述幾點可知,這部詞匯手冊在收詞時較為注意為西方人提供帶有一定傳統特色、頗具民間色彩、語言直白明快的文化負載詞,使得學習者可以通過積累掌握,再去深入了解這一語言載體背后的中國歷史文化內涵。

(三)對外來詞的收錄特點

在漢語詞匯系統中,外來詞的吸收是一個長期的歷史過程。每個歷史時期,由于和其他民族與國家的接觸,彼此在政治、經濟、文化上互相影響和交流,就會在語言中產生相互吸收的情況。外來詞就這樣進入漢語詞匯,有些逐漸漢化,按著詞匯內部規律廣泛滲入日常生活和文學作品里,極大地豐富了漢語詞匯。

在漢語詞匯史上,對外語來源的詞的吸收有三次較大的規模,第一次是在戰國秦漢時期,主要是吸收了西域、匈奴來源的詞;第二次是在魏晉南北朝到隋唐時期,主要是從梵語系統來的佛教詞語;第三次是明清時期,主要是來自西洋語言的詞匯。在外來詞的發展過程中,由于宗教傳播而引發的新詞語、新概念的興起和代謝是一個重要途徑。基督教曾四次進入中國,尤其是自明末清初到19 世紀的后兩次,西洋語言隨著歐洲近代文明和科技的進入,擴展了中國語言和文化的概念空間,帶來了新的事物和意義,無論是數量上還是質量上都成為近代漢語外來詞來源的兩大主流之一。①另一來源為日語外來詞。王力先生曾說:“現代漢語新詞的產生,比任何時期都多得多。佛教詞匯輸入中國,在歷史上算得上是一件大事,但是,比起西洋詞匯的輸入,那就要差千百倍。”②王力:《漢語史稿》,北京:中華書局,1980 年版,2019 年第22 次印刷,第569 頁。在這個過程中,我們可以看到來華西方傳教士為了用漢語詞語來表達其宗教信仰進行了很大的努力,他們采用的方式包括轉借原詞、轉化概念和創造新詞等。這一點在這本詞匯手冊中亦有所體現。

該詞匯手冊在“宗教”類收詞有:“天主、額辣濟亞、耶穌基利斯多、斯彼利多三多、圣神、圣三、圣體、圣母、十字、瑪利亞、天神、若瑟、若翰、真福、圣人、圣女、神天、彌撒、圣方濟各、多明我、傳教會、天主堂、解罪、天堂、地獄”等等。按趙曉陽《域外資源與晚清語言運動:以〈圣經〉中譯本為中心》的劃分,天主教教義詞語的創制可分為幾種情況:一種是利用漢語中原有的復音詞,增加外來宗教概念形成的移譯詞,例如“圣人、地獄”等;一種是原來漢語所沒有,是在傳教士翻譯《圣經》、撰寫教理書籍時創造出來的。在新詞創造中,又分為“純音譯詞”,如人名、地名等專名,像“額辣濟亞、耶穌基利斯多、瑪利亞、若瑟、若翰、多明我”;也有“純意譯詞”,如“福音、復活”等;還有意譯詞+有含義的漢字,如“傳教會、十字架、天主堂”等。

我們以這本詞匯手冊輯錄的“耶穌基利斯多”的譯名為例,略做分析。該詞條就是“耶穌基督”,《圣經》中把“基督”附于人名“耶穌”之后,代表相信耶穌是猶太人的救世主。這個詞的漢譯名從唐代景教文獻開始,一直到明清天主教文獻,經歷了不同的嬗變過程。比如晚明,耶穌會士羅明堅(Michele Ruggieri,1543—1607)在《天主圣教實錄》③原書名《新編西竺國天主實錄》。刊刻時將該詞譯為“耶穌契利斯督”;艾儒略(Giulio Aleni,1582—1649)翻譯為“耶穌”“契利斯多”;陽瑪諾(Emmanuel Diaz Junior,1574—1659)在《圣經直解》④該書共十四卷,于1636 年在北京初刊,主要介紹了天主教各主日禮儀的名稱,并以拉丁文《圣經》武加大譯本(Vulgate Version)為基礎,用文言文翻譯了《四福音》中的許多經文,并配有注釋索引,供禮拜日誦習。中譯為“耶穌基利斯督”;羅儒望(Joao da Rocha,1566—1623)⑤一譯作“羅如望”,參見費賴之著,馮承鈞譯:《在華耶穌會士列傳及書目》,北京:中華書局,1995 年,第71—73 頁。則音譯為“耶穌基利斯多”;一直到1839 年郭士臘(Karl Friedrich August Gützlaff,1803—1851)翻譯《圣經》將其縮略為“耶穌基督”,才最終確定了該詞的漢文名稱翻譯。此后所有的基督教圣經譯本都采用了“耶穌基督”的譯法。⑥關于“耶穌基督”一詞的翻譯演變過程之詳細考證,可參閱:趙曉陽:《域外資源于晚清語言運動:以〈圣經〉中譯本為中心》,北京:北京師范大學出版社,2019 年,第174—178 頁。此外,“圣靈”是基督宗教中最基本的神學概念。這個詞的漢譯源頭也可以追溯到唐代景教文獻,那時將這個概念譯為“凈風”。到了明清天主教文獻中,傳教士對此主要有三種處理方法:①關于“圣靈”一詞的翻譯演變過程,請參閱:趙曉陽《域外資源于晚清語言運動:以〈圣經〉中譯本為中心》,第169—172 頁。一種是艾儒略采用拉丁語的譯音直接將其音譯為“斯彼利多三多”②“以西音稱之。一曰罷德肋。一曰費略。一曰斯彼利多三多”。參見:艾儒略:《天主降生言行紀略》凡例(初刊于1635年),見王美秀、任延黎主編:《東傳福音》第4 卷,合肥:黃山書社,2005 年,第4 頁。;一種是羅明堅將其意譯為“圣神”③“天主一性而包含三位,西士謂之伯瑣亞也。第一曰罷德肋,譯言父也;第二曰費略,譯言子也;第三曰斯彼利多三多,譯言無形圣靈,或圣神也。”參見:羅明堅:《天主圣教實錄》(初刊于1584 年),見吳相湘主編:《天主教東傳文獻三編》第4 冊,臺北:學生書局,1986 年,第803 頁。;還有一種是白日升(Jean Basset,1662—1707)另創“圣風”④“蓋若翰固受水洗,汝曹乃不日受圣風之洗。”參見:白日升:《四史攸編耶穌基利斯督福音之會編》(1702—1707)(手稿),第155 頁。大英圖書館亞非部藏,編號Solane MS #3599。的表達。在這部詞匯手冊中,無論是音譯詞“斯彼利多三多”還是意譯詞“圣神”均有收錄。結合上述所舉宗教類核心詞條的收詞情況分析或可初步推斷,這本詞匯手冊的編撰者極有可能是在閩粵地區傳教的天主教傳教士。

在“時間”類,除前述中國傳統時間詞以外,還特別收了基督宗教的一些時間詞,如“每七日”“主日”“主二日”“主三日”“主四日”“主五日”“主六日”。天主教徒稱星期日為主日,一星期中除主日以外的六天順序稱為“瞻禮二”至“瞻禮七”。其中“主日”常見于各種教理書,但“主二日、主三日……主六日”這樣的表達法卻非常罕見。像陽瑪諾所撰《圣經直解》中采用的是“第二主日、第三主日……”。據查其他在華傳教士所寫的天主教中文瞻禮單也鮮有這樣的表述。因材料有限,只能推想或是當時閩粵方言對天主教禮儀日歷的一種特殊表述。這種在教會內部也極為罕見的中文瞻禮表達,是法國漢語學習的某些傳統使然,還是受到了在華傳教士寄回的中國方言資料的影響呢?筆者還沒有找到更多的史料予以輔證,希望留待以后對此做進一步的研究。

明末清初的天主教來華傳教士,為了推進在中國的傳教,翻譯并出版了不少宗教類和西學類書籍,在譯書過程中,面對大量基督宗教概念的特殊詞匯,創造了為數眾多的新詞和譯詞。有人用音譯進行翻譯,有人用意譯進行翻譯,還有人兼顧音譯與意譯,這樣一股在漢語詞匯系統中拓展新詞語的潮流,透過這部手稿的記錄也可見一斑。這些新詞和譯詞加速了漢語口語化的發展,擴大了漢語詞匯的含義,豐富了漢語詞匯的構詞方式。這些外來詞進入漢語詞匯系統中以后逐漸為中國人所接受,有的甚至演變成約定俗成的稱呼從晚明一直沿用到晚清,甚至到今天教會內外仍在使用。

四、結 語

語言文字不僅僅是一種交流溝通工具,更是一種對世界的認知角度和思維方式。每一種語言文字都是該民族在長期的歷史發展進程中積累的認知經驗和知識圖景。當不同文化在跟其他文化進行交流時,語言接觸首當其沖,反映本民族文化的范疇、概念、術語會隨著貿易、宗教或者戰爭被輸入其他民族和國家的語言中,產生各種影響。尤其是地理大發現之后,全世界范圍內經歷了巨大的轉變,逐漸形成貿易和文化的全球化潮流;當是時,恰逢中國與西方發生大規模文化交流與互動的明清時期,更是以中國語言和西方語言的相互認知、理解和思考作為一個重要平臺展開了不同層面的跨文化活動。自晚明歐洲傳教士東來,基督教再度入華,在傳播宗教的同時也引介了西方的近代思想與科學技術,由此開始了中歐文化關系史上歷朝歷代都未曾出現過的深度語言文化交流,留下了數以千計的近代中外語言接觸的寶貴資料。以《鑄以代刻:十九世紀中文印刷變局》享譽學界的蘇精先生曾有一句名言:“看到來華傳教士關于中國的檔案,猶如發現了另一個敦煌寶藏。”⑤周薦:《明清來華西人與辭書編纂·緒論》,北京:商務印書館,2023 年,第3 頁。這些文獻內容豐富,既有政治史、生活史、物質文明史的內容,也包括文化史的內容,西方人為學習漢語產出的這批雙語詞典、語法、教材、詞匯手冊等正是文化史的一部分,而且在某種程度上成為了解當時東西方語言是如何通過跨文化和跨語際的互動與實踐而建立起聯系的絕佳對象。

從16 世紀到20 世紀上半葉,中國語言文化遭遇了來自其他語言文化前所未有的巨大沖擊,經歷了從傳統到現代的轉型。從漢字的拉丁拼音化到新詞語的輸入,再到語法體系的建構和現代白話的開啟,對極度重視自身文化傳統,也能積極采納外來語匯的中國語言來說,來自印歐語言的影響是復雜而深刻的。姚小平先生曾言:“晚明西洋傳教士趁歐亞海路開啟之機前來中國,由學說漢話、寫方塊字、讀經籍與小說起步,逐漸認識漢語、進而沉浸探索。從此漢語研究不再是中國人自家的事情,在本土小學的路徑之外添出一條西洋漢語研究的線索。”①姚小平:《借西學之石,攻中國之玉——談談西洋漢語研究史》,《中國社會科學報》2020 年5 月13 日,國家社科基金專刊。明清兩代的西方人在認識中國了解中國的過程中,自覺不自覺地將中國語言文化與他們的語言文化進行比較,展開了全方位的研究,語音、語法、詞匯、文字、辭書等各個方面均有所觸及。故而,目前在域外各國所藏,亟待發掘的大量西洋漢語文獻亦可為我們貢獻一個本土漢語研究之外的寶貴資料和新穎視角。

語言在接觸中變化,也在變化中接觸。語言是集語音、詞匯、語法三要素于一體的綜合系統,其中詞匯因為與社會生活關系最為密切、最能反映時代的變遷而成為最具活力的因素。透過詞匯的發展和變化,可以了解到社會生活漸變或激變的進展,了解到屬于那個時代的豐富的歷史信息,而且還可以從中揭示出特定的文化現象和社會價值觀。從這一意義上來看,這部西方人編纂、成書約在18 世紀晚期至19 世紀初的《法中字匯》為我們提供了一個微觀的他者視角來考察這些源自當時中國人日常生活的各類詞匯。但由于是以手稿形式呈現,不是一部成熟的作品,尚未達到為出版所精心編纂的程度,因此也有一些明顯的不足。比如整體收詞數量雖不少,但沒有全部標注中文對應的詞條是最大的遺憾;編排方面有一定隨意性,有的詞條很文雅,有的詞條很通俗,有些該設的詞條沒有設,有些無須設的詞條卻設了,甚至有的內頁章節標號跟后面的索引不能完全對應。還出現了一些錯別字,可以看出編撰者的漢語還不很嫻熟,在漢字的書寫方面存在一定的短板。考慮到當時西人漢語學習教材、工具書和師資的匱乏與艱難,我們也不能作過多苛求。

盡管這是一部瑕瑜互見的作品,由于編者水平有限,難以盡善盡美。然從總體上來看,全書亦有頗多特色,所收漢語詞匯按照類別進行了編排收錄,包括時間、數量、顏色、人體、疾病、動植物名稱、自然現象、生活用品、行為動作、親屬稱謂、職業行當、行政官職、科舉考試、宗教、戰爭等等,內容豐富,有些是中國人習焉不察但對外國人卻是鮮活有趣的文化體驗,反映了近代漢語白話詞匯的一些歷史面貌和時代特點;此外,還收錄了不少具有閩粵地區特色的方言詞匯,以及進入漢語系統的外來詞。因此,這樣一部當時西方人為學習漢語而編撰的文本材料,可以多維度地審視近代漢語詞匯系統的細微末節,由遠及近、由小及大、由點及面,展現了當時中國語言生活中生動具象的語匯;由這些平常的詞語入手,亦可從另一側面去探究漢語近代詞匯生成的前因后果,進而推演中國語言文化在明清中西會通之歷史大潮中的承前啟后與變化發展。正如姚小平先生所言,“我們距離澄清海外漢語研究史的目標還很遠,然而每一篇文本的發掘,每一條線索的考辨,每一種關系的厘清,都能讓我們往前推進一步。”②姚小平主編:《海外漢語探索四百年管窺·序言》,北京:外語教學與研究出版社,2008 年。做好這一批海外藏西文漢語研究文獻的整理和研究,特別是以個案考辨和文本詮釋為基礎,將有助于從紛繁的中西語言接觸與交流史料中,扎實且穩步地梳理出一個更為全面和清晰的近代西方人漢語學習與研究的歷史面貌,為深入研究這段歷史打下堅實的文獻學基礎。