“蘇州板塊”如何煉成?

陳惟杉

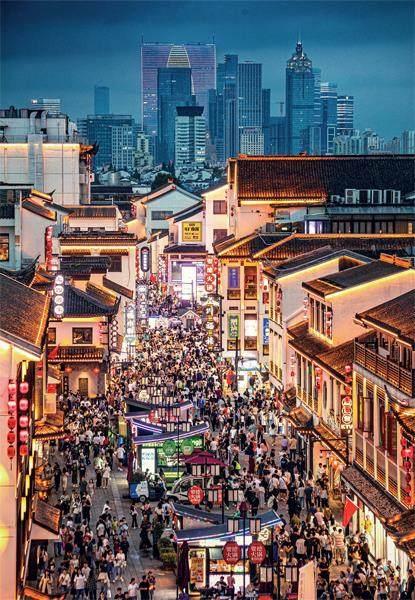

蘇州。攝影/朱超

10月19日,蘇州卓兆點膠股份有限公司由東吳證券保薦,以“云敲鑼”的形式,在北交所上市。卓兆點膠從新三板掛牌到北交所上市,僅歷時16個月,創造“掛牌至過會”歷史最快紀錄。這讓蘇州高新區累計上市公司數量達到32家,也讓資本市場“蘇州板塊”又迎來了新的成員。

去年,蘇州實現地區生產總值近2.4萬億元,連續三年進入“兩萬億”城市俱樂部,是名副其實的“最強地級市”。但是因為低調、務實的作風,蘇州給人的感覺始終不張揚。可能外界更難以想到的是,這座以實體經濟聞名的城市,在資本市場的存在感并不遜色于北京、上海等一線城市。

如今,蘇州正在向著300家上市公司的目標前進,今年也是蘇州迎來第一家上市公司30周年,而這30年也見證了蘇州伴隨著中國資本市場成長,逐步煉成“蘇州板塊”的過程。

截至目前,蘇州共匯聚上市企業260家,其中境內A股上市企業總數216家,位列全國第五。科創板上市企業54家,數量僅次于上海、北京,位列全國第三,約占全省50%、全國10%。深交所上市企業達100家,僅次于深圳、北京、杭州、上海,位列全國第五,約占全省深交所上市企業總數的三分之一,深交所也成為蘇州上市企業數量最多的證券交易所。

蘇州上市公司的發展已經整整30年。1993年,蘇州誕生了第一家上市公司。2015年境內外上市公司突破100家,2017年境內A股上市公司邁入“100+”時代。僅僅間隔6年時間,蘇州上市公司迅速增長至260家。

資本市場“蘇州板塊”的特點經常被總結為“246現象”,即蘇州經濟總量占全國的2%,但是蘇州上市公司數量占全國的4%,特別是近三年新增上市公司數量占全國的6%。從蘇州上市公司的組成來看,民營企業、制造業企業、高新技術企業分別占比約75%、80%、85%。蘇州市地方金融監督管理局相關負責人告訴《中國新聞周刊》,蘇州上市公司呈現出民營企業占比高、制造業企業占比高、科技屬性高等特點。這與蘇州制造業強市的特性高度吻合,不同成長階段的蘇州民營企業充分利用資本市場開展直接融資,不斷深化科技創新、產業升級。

“蘇州板塊”同時在反哺地方經濟。“上市公司實現自身突破的同時,可帶動產業鏈上下游共同提升。”前述蘇州市地方金融監管局相關負責人表示,一方面,上市公司可以發揮總部集聚效應,吸引鏈上企業集聚發展,推動產業鏈與產業集群融合,培育具有生態圈形態的產業鏈群。另一方面,強化產業鏈協同創新,可聯動大院大所等組建創新聯合體,提升產業鏈研發創新水平。

“246現象”何以出現在蘇州?其中有科創板開市、北交所設立等資本市場改革帶來的紅利,而蘇州抓住機遇的能力也可見一斑。

蘇州支持企業上市、服務上市企業的政策便經歷多次迭代。科創板設立之初,蘇州就出臺了《蘇州市科創板上市后備企業培育計劃》《蘇州市促進企業利用資本市場實現高質量發展的實施意見》等支持政策。

去年4月,在《蘇州市金融支持產業創新集群發展的工作意見》中對優質科創型、創新型企業從“上市培育”到“上市后做優做強”提供全周期的政策扶持。

2022年12月24日發布的《蘇州市促進企業利用資本市場實現高質量發展的實施意見(2023—2025年)》確立了蘇州企業上市發展目標,即2025年末全市上市公司總數超300家,并部署了明確的發展路徑,提出“育林計劃”“參天計劃”“森林生態”等一攬子方案。

無論是企業培育體系,還是資本市場服務體系,蘇州已然形成一套助推企業登陸資本市場的完整路徑。

東吳證券前身是蘇州證券,2002年更名為東吳證券,當時是全國少數幾家地市級券商之一。當其他券商紛紛在省會城市、直轄市建立分公司之時,東吳證券堅持以蘇州為核心根據地,向“下”深耕,將分支機構滲透到蘇州的縣(市)里、鄉里。

東吳證券曾做出客觀評估,蘇州的企業數量較多,總體規模在全國領先,企業從小到大的發展都需要專業的、貼身的管家式服務。

“2017年至2019年,新三板發展遇到阻力,不少券商把‘中小企業部’撤裁并轉,東吳證券是一直專注于中小企業發展的少數幾家券商之一。正是這段時間的積累,公司收獲了服務企業的人才、吸引到了好的項目,為后來在北交所打開局面起到關鍵性作用。”東吳證券黨委委員、副總裁方蘇告訴《中國新聞周刊》,截至目前,東吳證券累計完成新三板掛牌項目465家,位居行業前五,掛牌公司累計募集資金上百億元。伴隨著2021年9月北交所設立,東吳證券服務的蘇軸股份和旭杰科技成為北交所首批上市企業,包攬北交所前兩單過會企業。

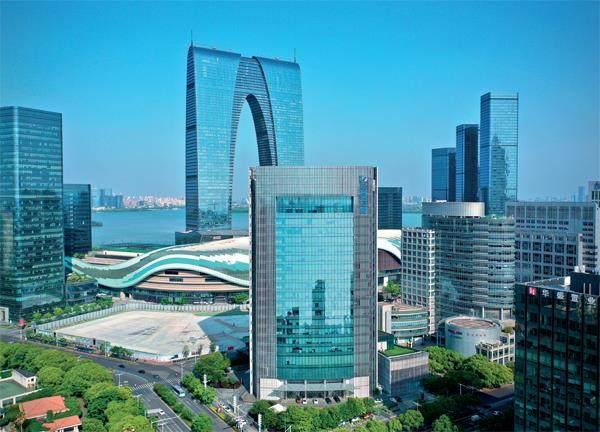

位于蘇州工業園區的東吳證券總部大樓。圖/受訪者提供

今年以來,東吳證券保薦北交所上市企業5家,承銷數量位居行業第二。從“新三板”到北交所,有近三成的企業曾經在“新三板”掛牌過,而經其服務過的項目幾乎是“零流失”。

“蘇州板塊”中占比較高的高新技術企業是東吳證券抓住的另一個機遇。“東吳證券積極推動資源向科創企業和項目聚集,關注科創企業成長周期和不同成長階段需求,給予金融、平臺、人才、產業鏈資源等多方面創新支持,既引導社會資本投早、投小、投‘硬科技’,又深入挖掘創新能力突出的企業擁抱資本市場。設立科創培育基金,撬動社會資本支持科創企業成長,目前科創基金已相繼在常熟、太倉、相城、吳中落地。”方蘇介紹,截至目前,東吳證券已保薦承銷46家蘇州企業上市,其中蘇州科創板企業9家,蘇州市占率居首位。

“246現象”背后有東吳證券這樣“本土券商”的身影,同時,政府的角色也不可或缺。蘇州市地方金融監督管理局相關負責人告訴記者,“持續加強梯隊化的上市后備企業隊伍建設,是保障資本市場‘蘇州板塊’穩步壯大的重要機制。”蘇州工業園區創新推出的“苗圃工程”便以此為目的。

“‘苗圃工程’有兩個重要背景:一是2019年7月,科創板開市并試點注冊制;二是2018年,港交所推出生物科技公司上市新政‘18A’。工業園區布局的三個新興產業中,生物醫藥產業是重要方向,也是蘇州的‘一號工程’。兩個背景疊加,為企業上市創造了政策紅利,我們希望助推企業更好抓住機遇。” 蘇州工業園區金融發展和風險防范局資本市場處副處長李洋洋告訴《中國新聞周刊》。

從2019年到2023年被視為“苗圃工程”第一階段。累計入庫448家“苗圃企業”,依據不同標準劃分為基礎層、重點層和擬上市層。截至目前,共有31家“苗圃企業”上市。

“苗圃工程”如何幫助企業?在蘇州工業園區,以生物醫藥企業為代表的科創企業,多為科研人員創業,精力更多集中于研發環節,對資本市場的了解比較有限,也不清楚如果企業以上市為目標,需要做好哪些準備、分幾步實施。李洋洋表示,“‘苗圃工程’首先是幫助企業‘掃盲’資本市場。其次,一些科創企業在早期發展過程中或多或少存在一些不規范的問題,通過‘苗圃工程’幫助企業提早規范整改,夯實企業合規經營意識。再次,企業能否上市很大程度還是靠業績說話,‘苗圃企業’可以享受更多資金、業務對接的機會。”

此外,蘇州與交易所共筑培育服務矩陣,會同交易所進行新政解讀、加強上市梯隊培育、促進上市公司了解資本市場等工作,為蘇州企業加速登陸資本市場提供強勁動能。

早在2014年3月,蘇州高新區便派出第一批共6名工作人員到全國股轉系統,也就是如今的北交所掛職,掛職人員主要從事董監高培訓、考試等工作。當年10月,高新區與全國股轉系統簽訂戰略合作協議,并簽約共建成立“太湖金谷”,正式承接全國股轉系統董監高培訓、考試、新三板掛牌等各類型業務,成為當時唯一一家全國股轉系統委托服務機構。

“因為當時新三板董監高考試定點在高新區,每周有大量新三板掛牌企業高管來到高新區。”蘇高新金控旗下的太湖金谷(蘇州)發展有限公司總經理王鳴灝告訴《中國新聞周刊》,“其實作為多層次資本市場的委托服務機構,需要高新區‘貼錢’,其意義更多是打通區域內企業與多層次資本市場之間的通道,同時建立良好的官方通話渠道。”

以此為原點,蘇州高新區“太湖金谷”乘勢而上,陸續與上交所合作共建“上交所戰略新興產業培育基地”,與上海浦東金融局合作設立“長三角資本市場服務基地蘇州分中心”,與深交所合作共建“蘇南科技金融路演中心”。2022年11月更是搶抓北交所設立之機,在原有“全國股轉系統(新三板)江蘇基地”基礎上,率先與北交所合作共建“全國股轉系統北交所江蘇服務基地”,正式形成以“兩基地兩中心”為特色的覆蓋多層次資本市場的服務格局,成為同時服務滬深北三大證券交易所的綜合性金融服務平臺。

不僅僅是上市融資,蘇州為企業構建的是能夠覆蓋全生命周期的綜合性金融服務體系。截至2023年6月末,蘇州市已登記私募基金管理人450家,管理各類備案基金產品超2000只,管理基金總規模(凈資產)超4800億元。此外,注冊在蘇州的已備案基金中處于存續、在業狀態的近2400余只,合計認繳規模8000多億元,位居全省前列。

經過多年的培育發展,蘇州已成為全國股權投資最為活躍的地區之一。當前蘇州科創板公司上市前股權結構顯示,前十大股東中平均有6個為股權投資機構,平均持有公司44.6%股權。

在蘇州,工業園區無疑是股權投資高地,目前股權投資基金規模達到3800億元,主要集聚于東沙湖基金小鎮,這也是江蘇省唯一一個基金特色小鎮。“除去政策引導,基金集聚更多是看中工業園區的投資機會,目前工業園區科創板上市企業已經達到20家,上市企業總數已經達到65家,包括45家A股上市公司,以及20家在境外資本市場上市的企業。” 蘇州工業園區金融發展和風險防范局資本市場處副處長李洋洋告訴記者。

蘇州高新區也希望發揮金融小鎮的“虹吸效應”。“目前高新區集聚基金管理公司等各類投資機構超1000家,管理資本總規模超2400億元。經過多年發展,金融小鎮形成了全面覆蓋高新區“2+5”現代產業體系的基金集群,帶動產業鏈、創新鏈、資金鏈、人才鏈融合發展。”王鳴灝告訴記者。

金融小鎮已經開發到第三期,目前集聚的基金多以有限合伙企業的形式注冊,主要分為四類:一是高新區產業母基金及產業引導基金,引導社會資本向重點行業和關鍵創新領域集中;二是與頭部機構合作的基金;三是眾多針對一級市場的“小而美”的市場化基金,靈活、周期短,稅收效益明顯;四是上市公司持股平臺為主的產業資本,如普源精電、阿特斯等,能夠吸引到更多的上下游產業和資本集聚,同時也是對于地方稅源的重要補充。各類基金在金融小鎮匯聚升級,“虹吸效應”不斷放大。

而國資主導的產業母基金及產業引導基金對于企業、特色產業集群的發展發揮著重要意義。

蘇州于2021年由財政出資設立總規模60億元的天使投資母基金,2022年成立蘇創投集團,以數字經濟時代下產業創新集群的建設為使命,以全周期科技投資業務為支柱,發揮國有資本引領帶動作用,推動產業鏈和創新鏈深度融合。

如今,資本與產業正在蘇州更好地結合,蘇州強勁發展的實體經濟為資本市場的發展壯大培育了肥沃的土壤,新興產業的發展布局也有著未雨綢繆的推動作用。