幼兒園音樂教育生活化的現狀及對策研究

——以X幼兒園為例

袁紫嫣

(成都大學師范學院,四川成都,610106)

陶行知主張生活教育,提出教育與生活不可分離,要在生活中教育,在教育中生活。[1]生活教育啟示,幼兒教育必須以生活經驗為起點,幼兒的學習環境越接近真實的生活環境,就越能達到良好的教育效果。程英認為幼兒園音樂教育生活化是讓音樂教育重新回歸幼兒的真實生活,用接近幼兒生活的音樂并結合幼兒親歷的生活情境進行音樂教育。[2]本研究認為,幼兒園音樂教育生活化是指教師組織幼兒開展音樂教學活動時,將音樂元素與幼兒生活經驗相互融合、相互滲透,使音樂教育與幼兒園一日生活密切結合,進而提高幼兒的音樂素養。具體包括兩個方面:第一,幼兒園音樂教育應從幼兒的生活經驗和興趣出發,即音樂課程生活化;第二,在幼兒園的一日生活環節中滲透音樂元素,即生活活動音樂化。

因此,本研究采用觀察法和訪談法,對洛陽市X幼兒園的教學安排和教學活動進行觀察,發現X幼兒園的教案設計涉及活動目標、活動內容、活動過程、活動方法和教學組織形式設計五個維度。根據這五個維度自編“音樂課程生活化觀察記錄表”,并隨機抽取42個音樂教學活動為樣本進行現狀分析。X幼兒園的一日生活安排包括入園、早操、進餐、盥洗、如廁、睡眠、自由活動、離園八個環節,將八個環節作為自編“一日生活環節音樂滲透觀察記錄表”的八個維度,分析該園一日生活環節安排現狀。另外,對X幼兒園12個班級的主班教師進行非結構訪談,挖掘問題背后的原因。

一、幼兒園音樂課程生活化實施現狀

(一)目標取向不明

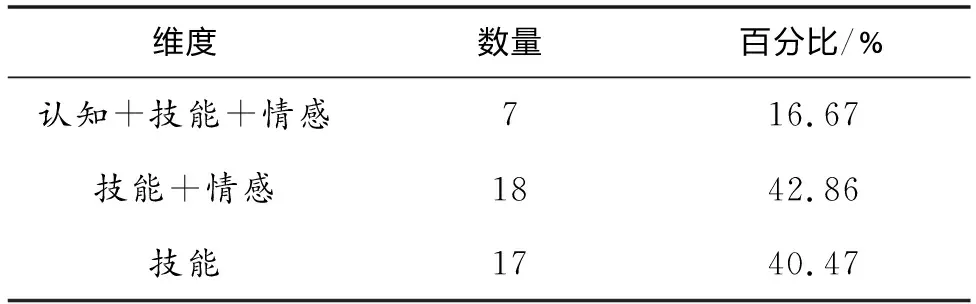

幼兒園應該圍繞幼兒和《3~6歲兒童學習與發展指南》(以下簡稱《指南》)建設課程,使課程具有適用性。布魯姆將教學目標分為認知、情感和動作技能三個領域,不同領域目標的教學目的不同。在X幼兒園音樂課程實施涉及的三維目標情況如表1所示。

表1 音樂課程實施涉及的三維目標情況

《指南》明確指出,幼兒應在大自然和社會生活中萌發對美的感受和體驗,引導幼兒學會用心靈感受美。[3]從表1可知,X幼兒園音樂課程實施中,42個音樂教學活動均能做到個別目標生活化,但兼顧認知、情感和技能均生活化的僅占16.67%。其中,技能目標生活化的占比最大,較能貼合幼兒的生活實際,而認知領域占比最小,較少從幼兒生活經驗出發。這與《指南》中提倡的讓幼兒從生活中感受和創造美的教學目標并不契合。

(二)實施途徑單一

《幼兒園教育指導綱要(試行)》藝術領域目標指出,培養幼兒初步感受并喜愛環境、生活和藝術中的美。[4]在對幼兒進行藝術教育時,應創造多種條件和機會供幼兒了解相關藝術作品,讓幼兒敢于表達自己。因此,幼兒園應通過多種途徑開展音樂課程,為幼兒營造良好的音樂學習環境。而觀察發現,X幼兒園涉及音樂的教學活動共43次,其中音樂集體教學活動占22次,而在區角音樂游戲、戶外音樂活動、節日和娛樂活動次數分別為11、4、6,可見音樂課程的實施比較注重集體教學,實施途徑單一。另外,在音樂集體教學活動中將音樂領域與其他領域融合的活動較少,而且集體教學易使幼兒出現倦怠、乏力的情況,或是將注意力集中在自己感興趣的事情上,教學效果有待提高。實際上,將游戲融入音樂課程和生活活動,有利于豐富課程形式。課程實施途徑也不應僅限于園內,到大自然、社會中實施教學活動更能貼近幼兒生活。[5]

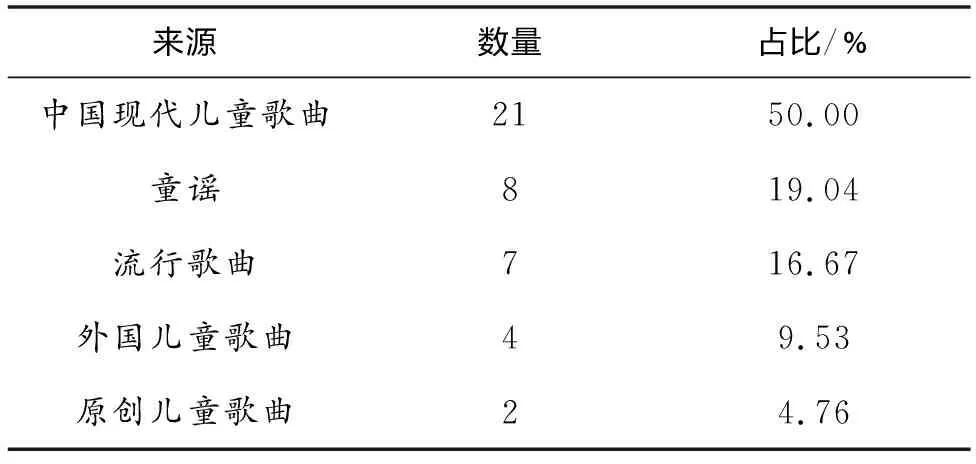

(三)音樂課程取材來源局限

在X幼兒園42個音樂教學活動中,教師采用中國現代兒童歌曲作為教學內容的占比較大,其次依次為童謠、流行歌曲,其他音樂類型相對較少。具體如表2所示。由此分析得出,幼兒音樂課程教學內容的取材選用中國現代兒童歌曲最多,其中有的是幼兒耳熟能詳的,有的則是幼兒生活中聽到的小故事,較為貼合幼兒的真實生活,能夠發揮良好的音樂教育效果。但教學內容的取材來源較為局限,多集中在現代兒童歌曲。為滿足幼兒身心全面發展的需要,音樂課程教學內容的取材范圍可以擴大,如樂器、戲劇、本土民謠、少數民族音樂,進而豐富音樂課程內容,拓寬幼兒的學習視野。

表2 音樂課程生活化取材來源

二、幼兒園生活活動音樂化實施現狀

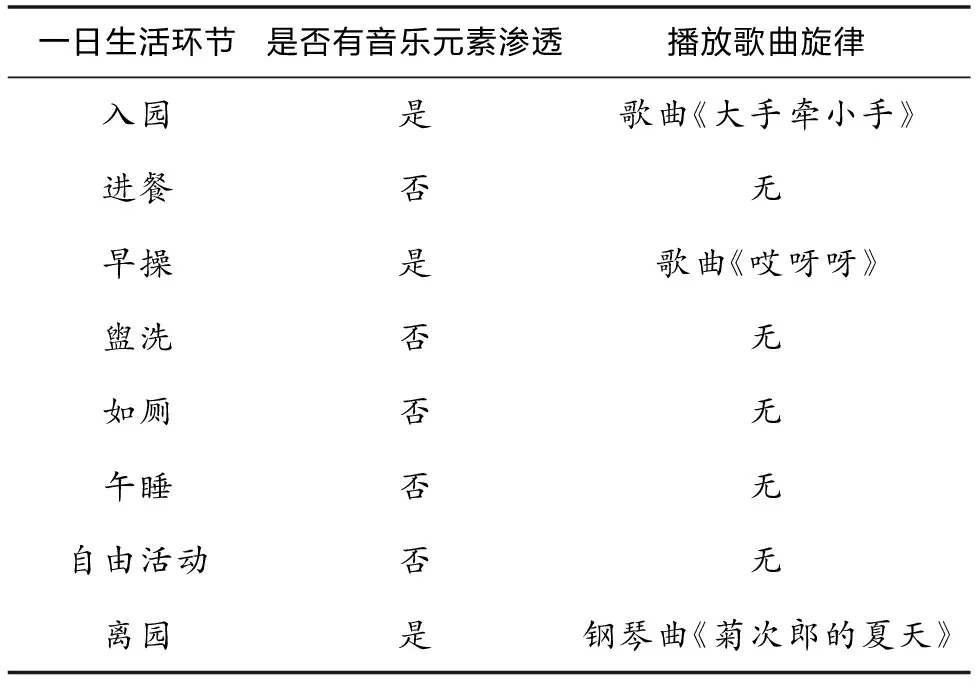

(一)一日生活環節音樂滲透不足

幼兒園生活活動兼具保育性和教育性,生活活動組織得當有序,有利于幼兒養成良好的生活衛生習慣。幼兒園生活活動促進幼兒全面發展,具有明顯的教育性特征,既是幼兒進行自發性學習的途徑,也是教師實施隱性教育的橋梁。而在X幼兒園中(表3)只有入園、早餐和離園時會播放不同類型的音樂,在其他的一日生活環節中較少滲透音樂元素。例如,如廁環節,幼兒排隊如廁,整個過程枯燥乏味,經常出現部分幼兒消極等待、嬉戲打鬧的情況。若在這一環節播放愉快、秩序感強的音樂,教師帶領未如廁幼兒隨著音樂節拍律動,既可以使幼兒在枯燥無味的等待中得到放松,又可維持如廁紀律,進而培養幼兒良好的如廁習慣。但在X幼兒園一日生活環節中這種必要的音樂滲透是不足的。

表3 X幼兒園一日生活環節音樂教育滲透現狀

(二)生活活動中音樂選擇偏重教師預設

幼兒園一日生活能夠讓幼兒養成良好的生活習慣,培養幼兒活潑開朗的性格,因此幼兒作為幼兒園的“小主人”,也應該參與音樂的選擇。為了解X幼兒園生活活動音樂選擇情況,本研究對該園教師進行非結構訪談,其中訪談對象是通過分層抽樣選擇的12個年齡班的主班教師(小班、中班、大班各4名)。訪談中,小部分教師提及要從幼兒角度選擇音樂,也有教師提到從音樂類書籍中選擇音樂,但更多的是利用網絡媒體尋找流行、新潮的兒童歌曲。研究發現,X幼兒園生活活動音樂選擇大多是立足于教師的主觀經驗,幼兒的喜好和看法并沒有得到較多的關注和重視。同時,音樂選擇沒有固定風格,選擇的標準主要是悅耳、與教學活動情境相符等,再根據選擇的音樂以恰當的方式融入一日生活。

三、幼兒園音樂課程生活化實施對策

(一)音樂課程目標擬定要基于幼兒生活經驗

基于幼兒生活經驗預設音樂教學目標,能夠激發幼兒參與活動的興趣。《指南》藝術領域明確指出,培養幼兒能夠欣賞自然界和生活中美的事物,喜歡傾聽各種好聽的聲音。[3]從《指南》中可以看出音樂目標擬定首先要基于幼兒生活經驗,即從幼兒的生活中來,到幼兒的生活中去。《指南》中的目標表述旨在引導教師在與幼兒的互動中不斷提高生活化教學意識。因此,教學需針對教學目標進行改進,加入幼兒熟悉的生活元素。例如,X幼兒園中班音樂律動課程“會跳舞的小柿子”的技能目標原本為“能夠集中注意力聽音樂,做相應律動動作”,將其修改為“能夠集中注意力聽音樂,在游戲中通過角色扮演各種小動物做相應律動動作”,使幼兒在扮演熟悉的動物角色中體驗音樂課程的樂趣。

(二)豐富音樂課程生活化實施途徑

陶行知認為,生活決定教育,教育源于生活;教育與生活不可分離,要在生活中教育,在教育中生活。[6]因此,音樂課程不應局限于音樂課堂,應到大自然、生活中去,開展音樂綜合實踐活動,豐富活動實施途徑。一方面,豐富音樂課程生活化實施途徑,加強音樂教學活動與其他領域的融合。例如,X幼兒園音樂課程“小小科學家”,可與科學領域融合進行教學。科學家是幼兒熟悉的人物形象,符合幼兒的生活經驗,幼兒明白科學家是探索大自然奧秘的人,能發明各種神奇的事物,有利于幼兒在習得科學知識的同時,激發其當科學家的欲望。在幼兒心目中樹立科學家形象后,還可以帶領幼兒以科學家的身份到大自然中感受外部世界的奧妙。另一方面,重視活動內容選擇。一是可以將自然世界中的鳥語花香、雨聲連綿、清澈溪泉等作為音樂課程的融入元素,幫助教學目標的實現。二是可以將日常生活中的板凳摩擦聲、汽車鳴笛聲、洗臉刷牙聲等作為音樂課程的融入元素。三是可以將不同的地域文化和風格獨特的音樂藝術作為音樂課程的融入元素,充分利用當地資源,構建本土化幼兒音樂課程。

(三)音樂課程取材來源多元化

柯達伊十分關注不同年齡階段兒童學習的不同形式的音樂作品,他的音樂課程所用教材中采用了許多多元化音樂素材,有利于豐富兒童的眼界,讓他們了解到其他國家更多優秀的音樂文化。[7]因此,音樂選擇多元化也應該作為幼兒園音樂課程的重要改進方向。擴大音樂課程的取材范圍,引導幼兒了解不同的國家、不同的語言,理解歌曲文化,培養幼兒的跨文化學習能力,促進幼兒語言智力的發展。如澳大利亞歌曲《剪羊毛》,描述的是牧民勞作的場景,可以幫助幼兒了解到澳大利亞被稱為“騎在羊背上的國家”的原因,同時也有利于幫助幼兒養成在生活中熱愛勞動的習慣。

(四)多舉措加強教師音樂專業能力提升

第一,提高教師的音樂素養。教師理解、運用音樂的能力不夠,會影響教師的情感表達和音樂表現力,也會影響幼兒對音樂的感受。許卓婭認為幼兒園教師的音樂素養應當是能鑒賞分析音樂、能表現音樂、有一定的音樂知識。[8]因此,幼兒園可以不定期邀請音樂專家,來園開展座談會,通過專家講解學習音樂基礎知識,加深教師對樂器音色、樂曲旋律的了解,拓寬教師的音樂視野,有利于教師更加積極地投入音樂知識、音樂鑒賞、音樂表現的學習過程中。另外,建立音樂微課觀摩的學習平臺也可以加快教師成長速度。在觀摩學習后,教師分享自身真實感受,能夠幫助教師在大量的信息碰撞過程中構建完整清晰的音樂學習框架,進而有利于教師對音樂課程的改進。

第二,提高教師音樂教學組織能力。教師在教學過程中大多只注重結果和教的內容,尤其在音樂教學中這種表現更加突出。有的教師會認為幼兒學會一首歌就算是教學完成了,著重于集體教學任務而忽視了音樂的教育功能,并對音樂教學的安排如活動設計、語言表達、關注幼兒全體等方面非常有限。實際上,教師教學組織能力可通過對教學知識、教學方法的學習得到提高。以U—S合作為基礎,將高校與幼兒園聯動起來,教師以研習的方式進入高校學習理論知識、教學方法等,構建能力提升平臺。另外,在信息化時代,教師也可以借助信息化教學工具,利用信息化教學手段構建音樂教學情境,實現教學能力的提升。例如,在進行《夏天》曲目教學中,教師可為幼兒發放VR模擬眼鏡,讓幼兒在VR虛擬技術的支持下直觀地感受蟬鳴聲和綠油油的草地,領悟更多的音樂意蘊。

四、幼兒園生活活動音樂化實施對策

(一)一日生活滲透多元化的音樂形式

3—6歲是幼兒常規培養、習慣建立的基礎階段,在一日生活中滲透多元化的音樂形式,對幼兒養成良好生活習慣具有重要作用。例如,在晨間整理玩具時,可以選擇前奏由弱到強或中強,間奏旋律穩定的音樂,這樣既可以使幼兒由緩慢情緒逐漸過渡到緊張情緒,又可以有條不紊地整理玩具,完成整理工作,幫助幼兒養成整理收納玩具的良好習慣。另有研究表明,在入園、進餐和午睡環節進行輕柔平緩的師幼互動音樂游戲,有利于緩解幼兒的入園焦慮,因此,生活環節選擇適宜的音樂有利于幼兒的成長與發展。[9]

另外,教師在一日生活中使用不同的音樂器材也可以達到很好的教學效果。例如,進園點名環節,利用奧爾夫小戰鼓發出節奏XXX | XXX|XXXXX|,即我姓李|叫果果|我叫李果果|,使幼兒在節奏中體驗點名環節的樂趣;進餐后的等待環節,運用打擊樂器進行音樂教育,可降低幼兒消極等待行為出現的頻率。

(二)幼兒參與生活活動中的音樂選擇

馬斯洛需求層次理論分為缺失需要和成長需要,個體只有在低層次需要得到滿足后才會有高一層次的需要產生。因此,幼兒只有在音樂內容能夠符合其興趣、需要,能夠得到教師關心、重視的基礎上,才會產生對音樂的求知欲望,一日生活中的音樂滲透才會發揮真正的音樂教育作用,促進幼兒音樂智能的發展。例如,對午睡環節的音樂選取,教師可選擇幼兒園一天中最放松的時間段,如入園后或離園前,準備豐富的音樂內容,針對不同年齡的幼兒采取不同的音樂選擇方式。對中、大班幼兒可自行組織投票活動,讓他們選取想要播放的音樂,用獨特的計票方式統計投票最多的音樂,促進幼兒對數的概念的理解和創造性思維能力的發展。同時,引導幼兒說出選擇音樂內容的原因,促進幼兒語言邏輯能力的發展。對小班幼兒可引導其在班級內哼唱最喜歡的動畫片中的音樂,促進幼兒音樂表達的同時,選取最終音樂。幼兒自主參與選擇的音樂,會使幼兒更樂于接受,也能達到更好的教育效果。

隨著學前教育的不斷發展,教學活動回歸生活成為主流教學發展趨勢,現在更加注重從幼兒的生活經驗出發,音樂教育教學更是如此,打破傳統的單獨學科體系,更加注重幼兒音樂教育生活化。另外,幼兒一日生活環節滲透音樂教育,充分發揮生活活動潛隱的教育性,從幼兒的生活中來,到幼兒的生活中去,真正讓幼兒獲得愉悅的音樂體驗,促進幼兒身心全面發展。值得注意的是,生活活動音樂化是幼兒的各個生活環節能夠融入音樂,而不是一味地播放音樂,這樣是沒有意義的,教師要把握好每個生活環節音樂滲透的“度”,使生活活動的各個環節能夠自然過渡。總之,學前教育為幼兒的一生發展奠定基礎。重視幼兒園音樂教育生活化,通過音樂元素和生活元素的相互融合、相互滲透,打造互利共生的良好音樂教育生態。