院校發展型支持對博士生心理困難的緩解效應研究

——以“因勞致郁”現象為例

郭仕豪

一、問題提出

1.博士生培養中的培養質量與心理健康兩難

長時間工作文化已經從正式的學術工作中前延至博士生教育階段,超負荷的投入可能引發各種異化的現象,例如生活與學習的邊界被模糊,不利于博士生的身心健康。有研究發現,博士生的焦慮、抑郁等心理健康問題與高強度的時間投入有關。[1-2]另有針對其他群體的研究發現,超負荷的工作時間投入可能帶來較高的相對剝奪感,造成工作與生活的沖突,降低青年人的幸福感、安全感[3],而且相較于體力勞動,腦力勞動的工作時間長度對心理健康(尤其抑郁)的負向影響更大[4]。然而,學習時間投入是提高博士生創新能力的重要途徑,是保障博士生培養質量的基本前提,能夠顯著正向預測博士生收集數據、分析數據、撰寫與發表論文、應對論文拒稿等能力,以及發現問題、解決問題、建構知識、提升轉化等創新能力[1-5],且時間投入與科研能力的提升可能呈“S”形相關,盡管在“瓶頸期”,時間投入無益于科研能力提升,但經過持續的時間投入并度過“瓶頸期”之后,科研能力的提升將更快[6]。另外,學習時間投入對于博士生是否延畢也有顯著影響,每天的學習時間每增加2個小時,延畢的可能性便會降低約14%。[7]

一方面,過多的時間投入可能導致博士生“因勞致郁”,即因在學業上投入過多的時間、精力而導致心理健康問題。另一方面,學習時間投入是提升科研能力、產出科研成果、按時獲得學位的基本保證。健康與學業均不可“辜負”,既不應一味地高強度投入,也不應草率地放棄投入。面對兩難困境,求助于培養單位或導師等第三方的支持或許是破題的關鍵。

2.院校對博士生的支持

前人對博士生的院校支持系統進行了研究。總體上,對博士生提供的支持措施主要分為經濟支持、心理支持(包括情感、情緒在內)、職業支持和學術支持,少部分研究又衍生出了自主支持(autonomy support)[8]、非指導性支持(non-supervisory support)[9]等類別。關于經濟支持,學界通常以資助金額、獎助學金、薪酬(補助)、福利來正面衡量對博士生的經濟支持力度,或是通過貸款金額、課余兼職、家庭背景乃至性別、年齡等人口學特質來衡量博士生承擔的經濟負擔。[10-11]關于心理支持,主要包括量身定制的支持服務、一對一的支持服務、研討會或講座等不同類型的支持服務[12],情感或情緒方面主要是關心、激勵、陪伴、理解[13]、尊重、贊揚[14]。關于學術支持,主要包括幫助學生解決技術問題、樹立學術目標、制定研究計劃、跟進科研進展、提供學習資源。[13]關于職業支持,主要包括坦誠交流職業生涯、聯系潛在的工作機會、鼓勵參加職業培訓活動、對學術之外的職業持開放態度、提出有用的建議[15],部分培養單位不僅支持博士生從事學術職業,還支持博士生的多元化就業,例如在科研訓練中加入職業指導和技能學習,與理論研究、學術寫作、課程學習并行,借助社會力量對傳統科研訓練進行補充[16]。

回顧前人研究可知,學習時間投入與博士生心理健康之間的負向關系得到了驗證,博士生支持系統的提供者、支持內容、支持效果也得到了較為全面的分析,但在面對博士生學習時間投入的兩難困境時,支持措施或許無法直接替代博士生承擔學習時間的付出或勸說博士生減少學習時間投入,那么,第三方提供的支持能否緩解、如何緩解過長的學習時間導致的心理健康問題,目前沒有研究結果指明。在高校困難生資助工作中,最常用的資助分類是保障型資助和發展型資助。[17]保障型資助是指以滿足基本生活需求為目標的救濟性資助,主要資助方式為基于傳統的獎、貸、助、減、補等形式對學生進行物質和金錢方面的支持[18];發展型資助是指以金錢、項目、人力等多種更加貼近學生成長成才需求的形式,幫助學生在克服自身困難的同時,提高自身實踐技能,實現自身長遠發展的功能性資助[19]。從資助的先進性、全面性和育人價值來看,發展型資助均優于保障型資助,是我國現階段與未來資助的主要方向。本研究借鑒這種資助分類方式,一方面,從內涵上看,是因為發展型資助本身已經超越“資助”本身的狹義內涵,更接近于一種“支持”,保障型資助也帶有一定的支持屬性,因此保障型與發展型可以被應用于對支持的分類;另一方面,從本研究選擇的“因勞致郁”情境上看,前人研究涉及的經濟、心理、職業、學術支持本身即具有明顯的保障型與發展型分界,金錢的給予具有直接而快速的特征,經濟支持能夠使博士生在學業過程中減輕負擔、獲得撫慰,起到一種最基本的補償作用,但正如教育心理學研究發現的“扇貝效應”,按時發放工資之類的定時強化,只有在強化臨近和進行時才具有明顯效果,當強化結束后,效果便會驟減[20],因此主要以按月形式定時給予經濟支持的效應往往是即時卻短期的,心理、學業、職業方面的支持則著眼于博士生的未來發展,具有滯后卻長效的發展性特征。本研究主要關注發展型支持對博士生心理困難的緩解作用,并以保障型支持作為參照,以比較發展型支持的效用大小,如圖1所示。

二、研究設計

1.樣本

本研究使用《自然》(Nature)雜志在2019年進行的全球博士生調查數據,數據涉及博士生培養環境、就讀滿意度、就業準備等內容,被應用在國內外數十項研究中,具有比較可靠的質量保障。數據共有6 812個樣本,由于本研究的因變量題項為排序題,不應隨意替換缺失值,故刪除因變量為缺失值的樣本,剩余樣本3 604個。樣本的地域分布按數量由多至少為:歐洲37.26%、北美洲或中美洲31.83%、亞洲23.20%、大洋洲3.55%、南美洲2.66%、非洲1.50%,盡管樣本的地域分布不均,但鑒于歐洲、北美洲及亞洲的博士生教育在全球領先,具有較大的參考價值,因此地域分布不均的問題對分析結果的解讀不構成嚴重影響。

2.變量

(1)自變量:學習時間投入。使用“每周用在學習上的平均時間是多少”來衡量學習時間投入:20小時以下=1,20—40小時=2,40—60小時=3,60—80小時=4,80小時以上=5。

(2)因變量:心理困難。使用“由于我的博士學習,我擔心我的心理健康”來衡量博士生的心理困難程度,盡管心理健康問題并不只包括抑郁一種,但抑郁是博士生面臨的最普遍且嚴重的心理困難,因此借以分析“因勞致郁”之中的“郁”較為適宜。原題為關于學習過程中最擔心事項的排序題,最高第一,最低第十四,進行了反向賦分:第一=14分,第十四=1分,并轉化為5級計分,1—3分=1,8、9分=3,12—14分=5。

(3)調節變量:支持措施。保障型支持即為經濟支持,發展型支持包括心理支持、職業支持、學術支持。經濟支持由“你對可獲得資助的滿意度如何”“你對津貼/經濟支持的滿意度如何”2個題項擬合而成,計分由7級轉化為5級。心理支持由“我所在大學的心理健康服務是量身定制的,適合研究生的需求”“我所在的大學提供充足的一對一心理健康支持”“我所在的大學提供不同類型的心理健康支持”3個題項擬合而成。職業支持由“部門成員會坦率談論職業生涯的問題”“部門的人愿意讓我在學術界之外的領域發展”“部門的人能提供學術界之外職業的有用建議”“部門的人鼓勵我參加職業培訓和活動”4個題項擬合而成。學術支持由“博士生教育在多大程度上幫你收集數據”“博士生教育在多大程度上幫你分析數據”“博士生教育在多大程度上幫你設計可重復的研究”“博士生教育在多大程度上幫你發表論文”4個題項擬合而成。計分時,非常不同意=1,非常同意=5。四類支持的Cronbach’s α分別為0.712、0.838、0.790、0.842,表明量表的信度較好。探索性因子分析KMO=0.807,Bartlett球形檢驗近似χ2=13 109.643,sig<0.001,驗證性因子分析χ2/df=5.490,RMSEA=0.031,NFI=0.973,CFI=0.977,AVE在0.506 7與0.636 4之間,CR在0.712 9與0.845 1之間,表明模型的結構效度、收斂效度尚可。

(4)控制變量。本研究使用性別、年齡、所在大洲等基本的人口特質,以及長時間工作文化、讀博動機等培養環境、個體學習方面的特質作為控制變量。性別計分,男=1,女=0。年齡計分,18—24歲=1,25—34歲=2,35—44歲=3,45—54歲=4,55-64歲=5,65歲以上=6。本土讀博計分,是=1,否=0。課余工作計分,有=1,無=0。讀博滿意度以“從開始讀博,你的滿意度是”衡量,計分時非常不滿意=1,非常滿意=5。博士學位期望以“你期望博士學位能改善你的職業前景”衡量,計分同上。長時間工作文化以“在我的大學里有長時間工作的文化”衡量,計分同上。歧視或騷擾經歷以“在讀博過程中經歷過歧視或騷擾嗎”衡量,計分時是=1,否=0。生活與工作平衡以“你對生活與工作平衡的滿意度如何”衡量,使用SPSS將7級計分轉為5級計分。

3.分析方法

首先使用單因素方差分析對經濟、心理、職業、學術四類支持措施在群體間的異質性進行簡要分析。然后使用逐步線性回歸模型,方程(1)和(2)用于檢驗自變量和調節變量對因變量的簡單效應,方程(3)納入交互項檢驗調節效應,并比較調節效應的大小。Distress為博士生心理困難,Time為學習時間投入,Support為支持措施,μ為常數項,α、β、γ分別為自變量、調節變量、自變量與調節變量交互項的回歸系數,ε為殘差。

表1 變量描述

Distress=μ1+α1Time+ε1

(1)

Distress=μ2+β1Support+ε2

(2)

Distress=μ3+α2Time+β2Support+γTime*Support+ε3

(3)

4.共同方法偏差檢驗

鑒于使用自我報告法收集的數據可能導致共同方法偏差問題,本研究使用Harman單因素檢驗共同方法偏差。進行探索性因子分析,在未旋轉的主成分分析結果中,有8個因子的特征根大于1,第一個因子的方差解釋率為19.579%,低于40%的臨界值,表明共同方法偏差對本研究的分析不存在嚴重影響。

三、分析過程與結果

1.支持措施的異質性分析

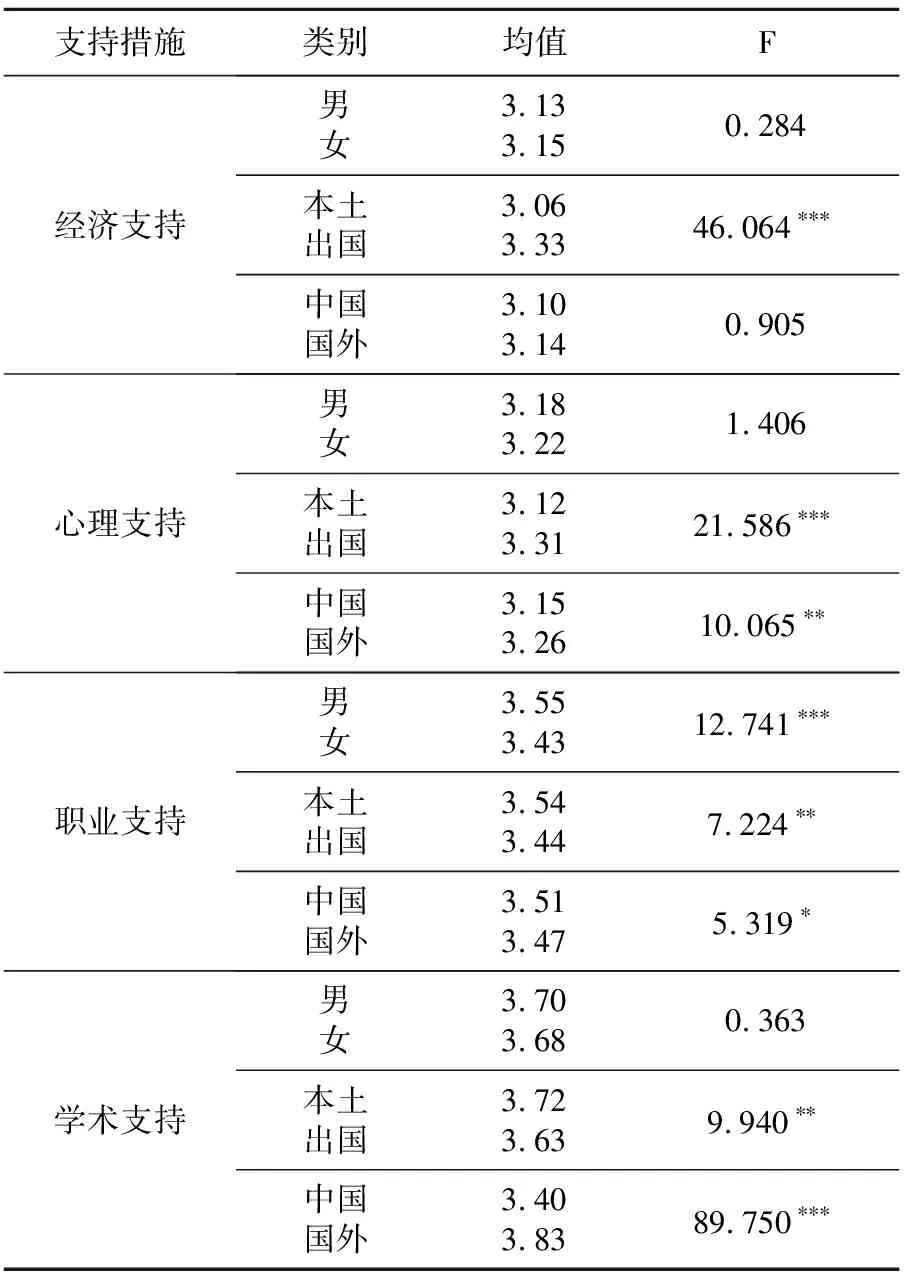

就性別、是否本土讀博、國內外分別對四類支持措施進行單因素方差分析(見表2)。分析發現,在性別方面,僅有職業支持存在顯著差異,男博士生(M=3.55)獲得的職業支持高于女博士生(M=3.43),表明目前的職業支持向男博士生傾斜得較多;在是否本土讀博方面,四類支持措施均存在顯著差異,在經濟支持、心理支持方面,本土讀博(M=3.06、3.12)收獲的支持低于出國讀博(M=3.33、3.31),而職業支持、學術支持則相反,四類支持措施中差異最大的是經濟支持(F=46.064,sig<0.001);在中外方面,經濟支持不存在顯著差異,而心理支持、職業支持、學術支持存在顯著差異,其中在中國讀博(M=3.51)收獲的職業支持是高于國外的(M=3.47),但在中國讀博(M=3.15、3.40)收獲的心理支持、學術支持是低于國外的(M=3.26、3.83),尤其在學術支持方面,中國較國外顯著更低(F=89.750,sig<0.001)。總體上看,博士生受到的發展型支持的水平高于保障型支持。

表2 支持措施的異質性分析

2.學習時間投入與支持措施的簡單效應分析

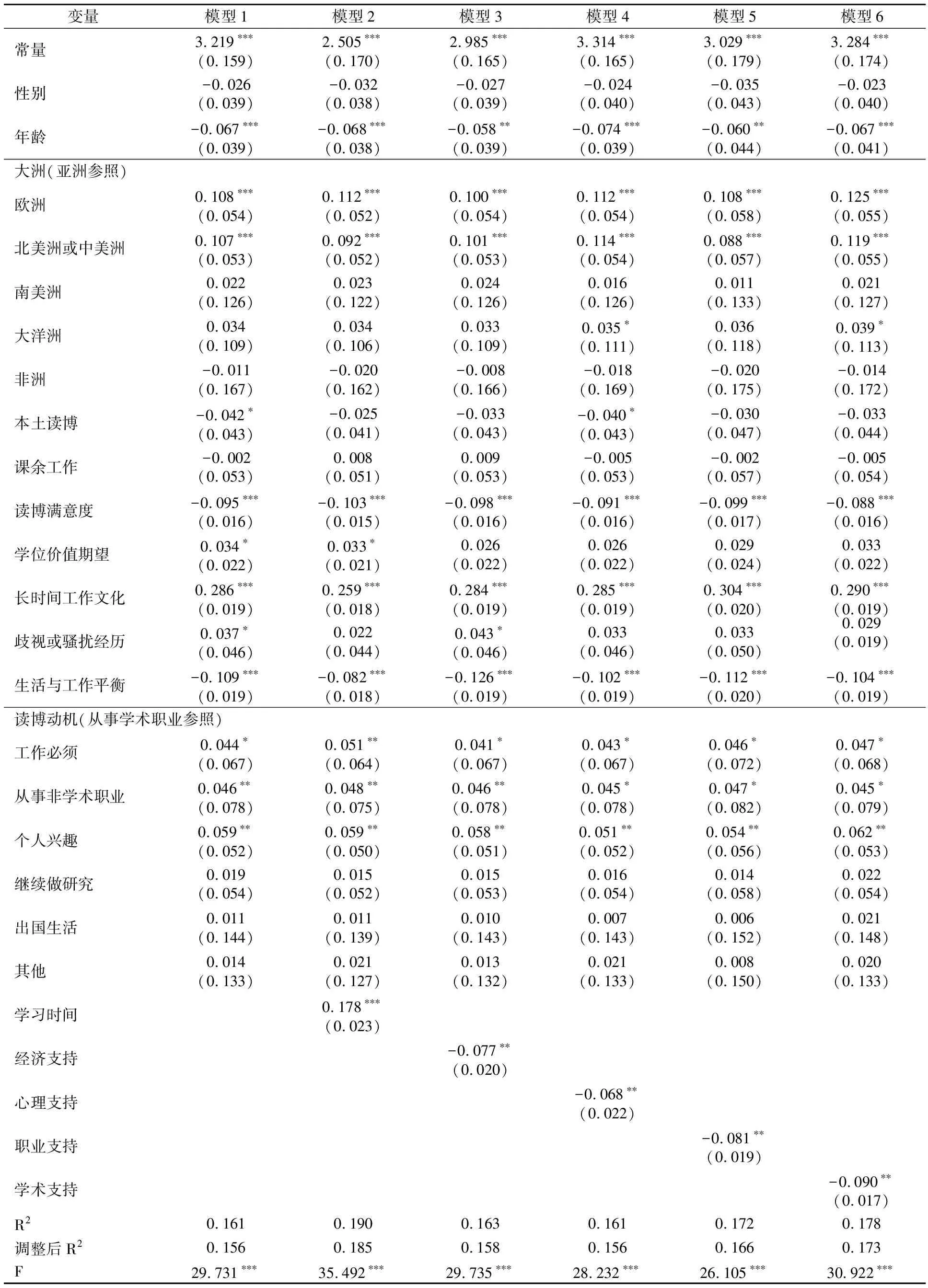

使用模型1檢驗控制變量對博士生心理困難的影響(見表3)。分析發現,年齡、本土讀博、讀博滿意度、生活與工作平衡能夠顯著負向預測博士生的心理困難,年齡越大、越在本土讀博、生活與工作越平衡,遭遇的心理困難越少;對博士學位價值的期望、歧視或騷擾經歷、機構內的長時間工作文化能夠顯著正向預測博士生的心理困難,對博士學位抱有越大的期望、經歷歧視或騷擾的時間越長、長時間工作文化越盛行,遭遇的心理困難越多;歐洲、北美或中美洲的博士生遭遇心理困難的可能性比亞洲博士生顯著更大。

表3 簡單效應分析

使用模型2檢驗學習時間投入與博士生心理困難的關系。在納入控制變量之后,學習時間投入能夠顯著正向預測博士生的心理困難,學習時間每提高一個單位(20小時),博士生產生心理健康問題的可能性就會提高17.8%。

使用模型3至模型6分別單獨檢驗各類支持對博士生心理困難的影響。在納入控制變量之后,經濟、心理、職業、學術四類支持措施均能夠顯著負向預測博士生的心理困難,支持每提高一個單位,博士生陷入心理困難的可能性就會降低約7%至9%(-0.090<β<-0.068)。

3.支持措施的調節效應分析

將學習時間投入與支持措施標準化處理之后構筑交互項,使用模型7檢驗保障型支持(經濟支持)的調節效應,使用模型8至模型10檢驗發展型支持(心理、職業、學術等)的調節效應(表4)。回歸模型的VIF均在1至2之間,小于臨界值5,表明不存在嚴重的多重共線性問題。分析發現,作為一種保障型支持,經濟支持的交互項系數雖為負(β=-0.027),但調節效應并不顯著。三種發展型支持均有顯著負向的調節效應,且效應值均大于保障型支持,其中心理支持的調節效應最小(β=-0.040,p<0.05),職業支持的調節效應居中(β=-0.046,p<0.05),學術支持的調節效應最大(β=-0.049,p<0.05)。

表4 調節效應分析

四、結論與討論

1.研究結論

面對時間投入在博士生培養質量與心理困難方面造成的兩難困境,院校的支持措施或可緩解博士生的心理困難。分析發現:其一,經濟、心理、職業、學術四類支持在性別、本土或出國讀博、中國或國外方面存在顯著的異質性,總體上發展型支持的水平高于保障型支持;其二,“因勞致郁”現象在博士生群體中普遍存在,隨著學習時間投入增加,心理健康問題發生的可能性也會增加;其三,每種支持措施均能夠單獨緩解博士生的心理困難,但對于“因勞致郁”現象,僅有發展型支持可有效緩解,而保障型支持無法有效緩解,而且發展型支持的緩解作用更大。

2.討論

高強度的時間投入使博士生陷入心理困難,不僅是因為身體疲勞或生活與學習的失衡,也可能是因為對“勞而無獲”的擔憂,以“因勞致郁”為代表的心理困難在本質上是對風險的恐懼。本研究發現,培養單位、導師使用心理支持、職業支持、學術支持來緩解“因勞致郁”是一條可行的途徑。發展型支持的緩解作用之所以顯著有效,是因為能夠從根本上對沖“勞而不獲”的風險。對博士生進行支持如同醫病存在“治標”和“治本”的區別。有時看似無關的支持可能“治本”,而看似直接的支持卻可能僅限“治標”。

發展型支持中的職業支持與學術支持不執著于解決當下的難題,而是致力于為未來做準備。職業生涯發展與學術能力提升事關博士生的未來出路、成就的閾值上限等發展前景,也是困擾大多數博士生的難題,然而在經濟發展趨緩、競爭內卷化的背景下,即使在學業上投入大量時間也可能在職業和學術發展上受阻。因此在職業和學術方面進行支持能夠使博士生在向學業投入大量時間的同時,能夠有收獲、有希望、有底氣,在很大程度上能夠將職業、學術發展方面的不確定性轉變為積極的確定性,是“授漁”而非“授魚”,是“治本”而非“治標”。至于心理支持,無論是導師給予的心理支持還是院校提供的各種心理輔導服務,不僅幫助博士生紓解心理壓力,而且能夠為博士生的心理進行賦能,增強心理抗逆力和情感方面的調節能力。長期焦慮甚至抑郁在博士生群體中是一種普遍的現象[21],這與讀博過程中的場域文化復雜、機構組織失序及科研本身的高難度、低成功率等現實困境有關[22]。心理支持雖然無法直接解決這些現實困境,卻能夠幫助博士生“有勇氣”直面現實困境和問題根源,勸解博士生坦然接納“勞而不獲”的風險。

反觀作為保障型支持的經濟支持,僅起到“授魚”而非“授漁”的作用。為博士生提供的金錢只能緩解當下的困窘,且金錢本身是一種可消耗的資源,而且當缺少經濟收入來源的博士生耗光獲得的金錢資助而再次陷入經濟困窘時,又只能重新“仰人鼻息”,“勞而不獲”的風險并未從本質上得到改變。

3.啟示

在博士生培養過程中,培養單位和導師需要以風險管理為思路,加強發展型支持,對保障型支持進行優化。在對博士生進行發展型支持時,需要在職業支持、學術支持“做精”“做細”,例如在培養目標上將市場化培養與學術化培養結合,讓博士生在畢業發展之際具有更多的就業選項,即使在學術界發展,也能夠適應學術職業本身的社會分工特質,迎接挑戰。盡管,保障型支持對博士生“因勞致郁”的緩解作用有限,但它對于心理困難具有顯著的緩解作用(β=-0.077,p<0.01),因此有可能在其他的心理困難情境中發揮功效,不可輕易廢止。而且經濟拮據本身也是博士生可能面臨的困難,當“一分錢難倒英雄漢”時,提供基本的經濟保障同樣具有必要性。保障型支持與發展型支持并非二元對立,而是一體兩面。因此,除了強調保障型支持,還可以將其用于彌補發展型支持所顧及不到的“盲區”,即拓展保障型支持解決即時性困難的功能。除了繼續將經濟支持作為最基本的保障型支持之一,院校及導師還需要對博士生可能遭遇的即時性困難有所預見,并及時給出針對性的解決方案,在困難產生之初便有效干預,以防止小風險“拖”成大危機。