“移鄉(xiāng)避仇”與“逃城”

摘 要|“移鄉(xiāng)避仇”是中國歷朝歷代處理復仇問題最具特色的一種制度,“逃城”是以色列民族特有的專門處理復仇問題的制度。在不同法律文化的背景下,兩種制度背后蘊含著諸多的異同。二者的適用均具有一定的限度,出義則入刑;二者均為維護社會秩序的手段,否定私力救濟;二者均須遵從正當的法律程序來獲得寬宥。但二者的差異性更為明顯:“移鄉(xiāng)避仇”體現為對故意殺人者的保護,“逃城”體現的是對誤殺人者的保護;“移鄉(xiāng)避仇”可以金錢代贖,“逃城”必須以血代贖;“移鄉(xiāng)避仇”具有“發(fā)散型”特征,“逃城”具有“匯聚型”特征。無論是基于儒家思想的“移鄉(xiāng)避仇”制度,還是基于上帝信仰的“逃城”制度,都能給我們今天通過法律控制來實現合法的“制度復仇”提供有益啟示和借鑒。

關鍵詞|移鄉(xiāng)避仇;逃城;法文化;法治;寬宥

作者簡介|李藝金,男,河南大學法學院2021級司法文明史碩士研究生。

Copyright ? 2023 by author (s) and SciScan Publishing Limited

This article is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

一、引言

復仇現象,地不分東西,時不分古今,于人類共同生活中之某一段時期,非得一度經過不可。[1]美國著名法學家羅斯科·龐德在研究法律起源問題時提出:“最早的法律制度,是通過要求被害血親放棄復仇行為和規(guī)定旨在確定適時的機械的審訊方式,來調節(jié)并最終制止私人間的戰(zhàn)爭。”[2]早期的復仇中西皆受同態(tài)復仇觀念的影響,認為“殺人者死”就是罰當其罪的刑事正義本質要求。隨著文明的演進以及公權力的擴張,同態(tài)復仇法的適用范圍越來越窄,非命案的人身損害逐漸以金錢賠償或限期醫(yī)治的方式取代,命案的處理也不再是簡單粗暴的以命抵命,而是聚焦到個案當中,由司法機關對具體案件進行具體分析。這種由私力救濟向公力救濟的轉變,也為司法提出了更高的要求。受文化和體制的影響,歷史上中西方在處理復仇相關問題時的思路和制度設計有所不同。在中國古代史上,復仇案件的核心難題是禮與法的關系問題,禮法上儒家忠孝仁義的思想內涵賦予了復仇行為以合理性,但自秦朝開始,法律上對復仇行為的明令禁止又使得復仇缺乏合法性的條件。因此,如何解決復仇案件中的禮法矛盾,便成為中國古代司法不可回避的兩難問題。“移鄉(xiāng)避仇”制度的產生,正是統治者為緩解禮法矛盾和維護社會秩序進行的法制創(chuàng)造,“謂不忍刑殺,宥之于遠也”。[1]在遙遠中東的古以色列王國史上,同樣面對著同態(tài)復仇法則與愛和饒恕的信義之間的矛盾沖突,因而在立國之初就設計出了具有獨特意義和法治價值的“逃城”制度。

二、“移鄉(xiāng)避仇”制度之法文化解讀

(一)“移鄉(xiāng)避仇”制度的思想基礎

1.“因孝復仇”的儒家思想傳統

呂思勉先生說:“復仇之風,初皆起于部落之相報,雖非天下為公之義,猶有親親之道存焉。”[2]

國人對孝的價值認同最早可追溯至三皇五帝時期,“昔者,有虞氏貴德而尚齒,夏后氏貴爵而尚齒,殷人貴富而尚齒,周人貴親而尚齒。”[3]“尚齒”即以年齡為序,尊重長者。周“以鄉(xiāng)八刑糾萬民:一曰不孝之刑”,[4]首開“孝”義入律之先河,后代皆為保留和仿效。在為親復仇的態(tài)度上,春秋時的子沈子認為“不復仇,非子也。”[5]在《禮記·檀弓》篇中,孔子面對弟子子夏“居父母之仇,如之何”的提問時,也作出了“寢苫枕干,不仕,弗與共天下也!遇諸市朝,不反兵而斗!”[6]的回答。漢朝“罷黜百家,獨尊儒術”奉儒家思想為官方正統,“孝”一度成為漢朝的基本國策和治國之道。后世有唐一代更是將孝文化進一步發(fā)揚光大,直至清末,孝義入律的做法才隨著封建王朝的衰落一并終結。在這樣的思想文化當中,人們本能地信奉著“殺人償命,欠債還錢”“殺父之仇,不共戴天”之類的古諺,并普遍認為這兩句話代表著不容置疑的天然正義,許多人寧可挺身受刑,絕不肯因怕死而忘仇不孝。因此民間報私仇的情況屢見不鮮,復仇者甚至被奉為勇士。如史書所載,有軹縣的聶政復仇殺人后攜母親和姐姐赴齊避仇,做起了屠夫生意,齊人聽說了聶政的事跡都稱贊他為勇敢士。[7]此外,“古人變姓名,多是避仇”,[8]為逃避仇家追殺和法律制裁復仇者往往更名改姓。如“棗據,字道彥,潁川長社人也。本姓棘,其先避仇改焉。”[9]“王得仁,名仁,以字行,新建人。本謝姓,父避仇外家,因冒王氏。”[10]“吳鄹,永新人。宋末避仇徒山西,變姓名張應珍。”[11]又如百家姓中的經氏、洪氏,皆因避仇改于原姓京氏、共氏。[12]有甚者如三國時,因盜墓猖獗,避仇者避仇時甚至需要遷走墳墓,以“徙避仇讎”。[13]然而,不加控制的放任這種“孝”行,勢必會造成社會秩序的混亂,激化民憤民怨,銳化社會矛盾,使民生不得安寧,威脅王朝的穩(wěn)定和統治者的統治。但殺“孝子”又與孝文化唱反調,不僅不利于維護統治秩序和建立法治信仰,還容易引起民眾的反對。因此為了取得對復仇最有效的控制和管理,做法上不是完全禁止,而是采取既可兼顧情理又能贏得法治存在與發(fā)展空間的方式。“移鄉(xiāng)避仇”制度就是頗具特色的一項兼顧禮法的彈性措施,也是歷代統治階級在禮法矛盾中將民間習慣上升為制度設計的一大創(chuàng)舉。一方面限制了被害者無邊際的情理需求,另一方面也強化了國家的司法主權,實現了對私自報仇者依法而治限制復仇。

2.“流宥五刑”的仁政司法理念

“敬天”“保民”是中國古代統治者共同的執(zhí)政理念,歷史上大部分時期的統治者都以施行仁政相標榜。司法作為最有可能給民眾帶來傷害的治國之柄,更加注重對仁政的追求。儒家認為司法的主要目的不是懲治犯罪,而是在司法的過程中教化百姓遵守德禮,因此,儒家強調仁政德治在司法中的價值。[1]法外施仁即是中國古代仁政司法的一個重要特色。復仇殺人不同于一般的殺人犯罪,雖然二者客觀上都造成了死亡后果,但復仇者的復仇行為與被害者生前的加害行為存在著引起與被引起的因果關系。這種因果關系為復仇行為穿上了一層合理性的外衣,也顯示出復仇者的主觀惡性以及社會危害程度都較之一般的故意殺人要小,因此不能機械的使“殺人者死”。為了體現仁政司法,“不忍刑殺,流之遠方”[2]成為中國古代統治者及司法官處理這類問題的一貫做法,其背后實則體現了“流宥五刑”[3]的刑罰思想基調。“宥,寬也。以流放之法寬五刑”[4],奴隸制社會,肉刑雖為慣用之法,但流刑因其自身具有教化改過和促進仁政等功能也常常被統治者重視而廣泛適用。舜帝令皋陶作士時就曾要求五種流放的刑犯須各有處所進行收管,同時也將流放距離分為三等。[5]隨著刑罰的發(fā)展,流刑作為一種替代性死刑也從原來的“閏刑”地位在封建制南北朝時期正式“流入五刑”。[6]正如學者余秋雨所言,“中國古代列朝對犯人的懲罰,條例繁雜,但粗粗說來無外乎打、殺、流放三種。打是輕刑,殺是極刑,流放不輕不重嵌在中間。”[7]“移鄉(xiāng)避仇”作為一種權宜之法,正是仁政司法的充分體現。

3.“出禮入刑”的義之限制原則

復仇伴隨著強烈的禮法沖突,復仇行為究竟如何界定其實是禮與法的邊界問題。正所謂“出禮則入刑”,禮與刑的邊界其實就是“義”,即行為的正當性。[8]一個人的言行如果超出了義禮的規(guī)范要求,那么就落入刑罰懲罰的范圍。有學者就此專門撰文并給出了“義”對復仇行為的諸多限制性因素,如復仇動機必須出自孝義;父若有罪當誅,子則不可復仇;復仇手段必須適當;不義者不準移鄉(xiāng),對移鄉(xiāng)避仇者不許復仇;復仇需遵從程序的限制;過失殺不至于死等。[9]筆者認為還應加上復今世之仇與復仇人之仇兩點限制,復仇若脫離了特定時空和特定對象的范疇,對不相干的仇人后代及家屬趕盡殺絕都將超脫“義”的界限,而應承擔刑事責任。永泰元年九月,時任同華節(jié)度使的周智光因與鄜坊節(jié)度使杜冕不和,在鎮(zhèn)壓鄜州叛亂期間,帶兵擅自殺害鄜州刺史張麟,坑殺杜冕家屬八十一人,燒毀坊州廬舍三千余家。基于當時的政治原因,朝廷不但沒追討其罪過,反使杜冕避仇于梁州以外示優(yōu)容。[10]后世嚴申軍法對此公報私仇的不義之行進行了法律規(guī)制,“凡有私仇須先言,令其避仇;若不言,因戰(zhàn)陣報復者,斬之。”[1]傳統的“義”對復仇有支持,亦有限制。而超越了這些限制,則必須申以國法以維護正義。

(二)“移鄉(xiāng)避仇”制度的具體內容

移鄉(xiāng)的辦法來源極古,遠在社會習俗鼓勵復仇的上古時代就有這種以“避”和“離”的方法避免仇家報復的習慣。這種私人間的主動避離,于施暴者而言,是殺人或者交惡于人后因害怕被報復而避離;于復仇者而言,則是基于報仇后害怕被再報復而避離。而作為一項法律制度,“移鄉(xiāng)避仇”發(fā)端于西周,成文于唐宋,正式入律最早見于晉朝的《泰始律》。歷代關于移鄉(xiāng)避仇的規(guī)定見下:

1.西周移鄉(xiāng)避仇制度之規(guī)定

西周移鄉(xiāng)避仇的處理方法主要是靠“調人”來“和難”。“調人”是西周時司徒處下設的協調機構,專司避仇和解之事。“和難”就是為避免仇殺而將殺人者遷移到一定距離之外的制度。根據被殺者的不同身份,《周禮》將殺人者對應的移鄉(xiāng)距離分為三等:君、父之仇辟諸海外;師長、兄弟之仇,辟諸千里之外;主友、從父兄弟之仇,不同國。[2]對于轄區(qū)內發(fā)生的殺傷行為,“調人”會將仇家雙方互相調開以此避仇,如果殺人者不肯接受或者違反避離的規(guī)定,那么王將授給調人“瑞節(jié)”,調人可據此實施抓捕并將犯罪人治罪。這也意味著,不肯和難或者不服從調離規(guī)定的,仍須由官府負責處置而禁止私自復仇。概括地說,《周禮》對“移鄉(xiāng)”之事的規(guī)定主要包括以下三個類型:

第一,誤殺型移鄉(xiāng)。《周禮·地官·調人》有云:“調人掌司萬民之難,而諧和之。凡過而殺傷人者,以民成之。鳥獸亦如此。”[3]該條文表明,鄉(xiāng)民過失殺人以及殺傷他人家禽牲畜時,在調人的主持下,可以與對方進行和解,但殺人者必須遠相避離。西周在“明德慎罰”的法律思想指導下,已經對故意與過失做了區(qū)分,過失叫作“眚”,故意叫作“非眚”。在司法處置上關注犯罪人的主觀心態(tài),對于過失引起的犯罪實施“三宥”。[4]而“宥”的具體表現形式即為“流”。也就是說,過失殺人一般不會被處死,往往是“以民成之”,即采取民間和解遠相避離的方式解決案件。

第二,義殺型移鄉(xiāng)。《周禮·地官·調人》篇還規(guī)定了一種特殊情形:“凡殺人而義者,不同國,令勿仇,仇之則死。”[5]這種情形說的是因為替自己的父母、兄弟以及師長洗刷恥辱而殺人的屬于國家認可的復仇,符合“義”的倫理規(guī)范。有學者認為,這里的義指的是一種正當防衛(wèi),因此這種殺人行為不以殺人罪論處。[6]此時,對于復仇殺人者也要“不同國”,即實行移鄉(xiāng)避仇的制度。并且不允許被殺者的子弟再按照“義”來向復仇者尋仇,即復仇只以一次為限,禁止反復尋仇。

第三,宥殺型移鄉(xiāng)。《周禮·秋官·朝士》載:“凡報仇讎者,書于士,殺之無罪。”[7]對此條文,古今皆存在不同理解。按唐人賈公彥的解釋,“凡仇人皆王法所當討,得有報仇者,謂會赦后使已離鄉(xiāng),其人反來,還于鄉(xiāng)里,欲報之時,先書于士。士即朝士,然后殺之無罪。”[7]即如果殺人犯遇赦免刑,則必須按照規(guī)定避離,以防止復仇的發(fā)生。如果遇赦的殺人犯擅自返回鄉(xiāng)里,那么被害者的親屬如果想要復仇,只須事先履行“書于士”的義務,即在朝士處登記仇人姓名,便可將其殺死且不負刑事責任。

2.漢唐移鄉(xiāng)避仇制度之規(guī)定

兩漢時的血親復仇類型主要分為基于血緣關系的為父、為兄弟、為母、為子、為季父、為舅和非血緣關系的為主、為友、為師復仇。[8]復仇類型之多正如呂思勉先生所言:“復仇之風,秦漢時極盛。”[1]漢代的法律在仿照西周“和難”制度的基礎上進行創(chuàng)設形成了避仇法令。如《周禮》鄭玄注云:“……今二千石以令解仇怨,后復相報,移徙之。”[2]這表明,漢代存在通過強制避離來防止復仇的法律措施。然而復仇習慣久已深入人心,不時三令五申,仍不能根絕,再加上漢人尊崇忠孝禮義,因此在漢代的司法實踐中常常可以看到曲法徇情的做法。漢章帝劉炟時期,汝南西平(今河南省西平縣)的郅惲為不能報殺父之仇而郁郁垂死的摯友董子張報了父仇,隨即到官府自首,官長得知其是出于情義為友復仇,就不愿依法處罰。而郅惲自知違背了國法,不能以私亂公,違背曲直,徑自進了牢獄。官長追之不及,便以死相逼出獄,郅惲只好聽從。[3]無獨有偶,發(fā)生在鄞縣的董黯殺死辱母者案,同樣因董黯為母復仇的孝舉而被漢和帝特赦,并召拜郎中。[4]從上述兩個案件可以看出漢朝對于儒家孝道的標榜和經義決獄的貫徹。統治者和司法機關都赦免了復仇者出于情義復仇的罪行,甚至拜其官。此點也是漢代復仇之風猶盛的原因。正是這種看似標榜德孝的做法,為漢代營造了冤冤相報、尚孝尚武的社會環(huán)境。因此可以窺見,漢朝在司法實踐中并沒有有力的推行避仇法令,將殺人者移鄉(xiāng)避仇,給予犯罪人以一定保護來防范冤冤相報。

唐代是我國封建社會發(fā)展的一個全盛時期,唐代法律集戰(zhàn)國以來封建法律的大成,歷代評論者都認為唐律禮刑統一,一準于法,禮法合融。然而實際上,唐代的思想史卻展現出比較明顯的禮法沖突,尤其在復仇問題的處理上,唐律對復仇問題規(guī)定的不明確以及唐代統治者對復仇者態(tài)度的不一致,都決定了禮法不可能完全統一融合。《唐律疏議》中涉及移鄉(xiāng)的相關條文規(guī)定有三處:

其一是《唐律疏議·賊盜律》“殺人移鄉(xiāng)”條:“諸殺人應死會赦免者,移鄉(xiāng)千里外。其工、樂、雜戶及官戶、奴,并太常音聲人,雖移鄉(xiāng),各從本色。部曲及奴,出賣及轉配事千里外人。若群黨共殺,止移下手者及頭首之人。若死家無期以上親,或先相去千里外,即習天文業(yè)已成,若婦人有犯及殺他人部曲、奴婢,并不在移限,部曲、奴婢自相殺者,亦同。違者徒二年。疏議曰:‘殺人應死,會赦免罪,而死家有期以上親者,移鄉(xiāng)千里外為戶。其有特敕免死者,亦依會赦例移鄉(xiāng)。”[5]即殺人應死之犯遇赦后,若死者家中尚有期親以上的親人,則仍須將殺人者“移鄉(xiāng)千里外”安置,以避免死者家屬的尋殺。

其二是《唐律疏議·賊盜律》“親屬為人殺私和條”:“諸祖父母、父母及夫為人所殺,私和者,流二千里;期親,徒二年半;大功以下,遞減一等。受財重者,各準盜論。雖不私和,知殺期以上親,經三十日不告者,各減二等。”[6]從該條可以看出,律文規(guī)定親屬為人殺不準私和,私自和解不去官府告發(fā)仇人就是不孝。這項條文間接地強調了“有仇必復”的思想,即復仇是必須的,但是具體做法上則應遵從“雖不私和,知殺期以上親,經三十日不告者,各減二等”的規(guī)定。也就是說親屬被殺需要讓官府得知,這類似于《周禮》中“書于士”的規(guī)定,從該項可以看出唐律對于復仇行為持積極干預的態(tài)勢。

其三是《唐律疏議·斗訟律》“親屬為人毆反傷條”:“諸祖父母、父母為人所毆擊,子孫即毆擊之,非折傷者,勿論;折傷者,減凡斗折傷三等;至死者,依常律。疏議曰:‘祖父母、父母為人所毆擊,子孫理合救之。當即毆擊,雖有損傷,非折傷者,無罪。折傷者,減凡斗折傷三等,謂折一齒合杖八十之類。至死者,謂毆前人致死,合絞;以刃殺者,合斬。故云依常律。”[7]即祖父母、父母被人毆打,子孫出于孝義而援救,沒有傷及對方的無罪;打傷的按“斗折傷”罪減三等處理;但若是出了人命則要依照斗訟律斗故殺人條或絞或斬。也就是說,唐律禁止復仇,但并無復仇的規(guī)定,有犯同謀故斗殺。[1]因事關生死,攸關禮法,這種比附援引裁量的最終結果往往須經有司具案奏取皇帝敕裁。這樣做一方面由皇帝司法,體現了對復仇案件的特殊考慮,為兼顧禮法創(chuàng)造了彈性空間;但另一方面,統治者的個人意志又會導致個案的處理存在較大差異。實踐中,統治者為了宣揚孝義以敦化風俗,普及孝道文化,時常會對復仇殺人者法外開恩,免除死罪。例如發(fā)生于唐高宗年間的“賈氏代弟受刑案”,賈氏十五歲時父親被害,為了撫養(yǎng)年幼的弟弟賈強仁一直沒有婚嫁。后來賈強仁殺死了仇家,賈氏為保弟弟性命自認為兇手,替弟弟抵罪,高宗念其姐弟孝義,對其法外開恩施行了特赦。[2]然而在“周智壽兄弟復仇案”中高宗又依法判決,將被認定為首犯的周智壽處死,來維護法律權威,鞏固法律秩序。[3]

總體上說,唐律對復仇持一種“消極”態(tài)度,對復仇殺人者的處罰既體現了國家法律的嚴懲,又兼顧人們對復仇者的同情。既從法律上承認孝親復仇的合理性,糅合儒家的孝道倫理思想;又維護了封建社會的統治利益和社會的和諧穩(wěn)定。

3.宋元明清移鄉(xiāng)避仇制度之規(guī)定

在復仇的法律規(guī)制上,宋律繼承了唐律殺人移鄉(xiāng)條的規(guī)定,二者在適用主體、適用條件、法律后果以及排除適用的范圍等方面都基本一致。略顯不同的是,有宋一代盛行刺配之法。據宋代史學家馬端臨撰寫的《文獻通考》記載“舜之九刑,始并用其三,黥為墨,配即流,杖乃鞭,三者始萃于一夫之身,其制將以宥死罪。合三為一,尤為生刑,端未為過。”[4]宋代的刺配刑包括脊杖、刺字和發(fā)配三種刑罰,《水滸傳》中的武松即為復仇后被刺配的典型。值得注意的是,宋代的司法實踐中,私人復仇的跡象仍屢見不鮮,而且大多都得到了最高統治者的寬宥。據《宋史》記載,宋太宗時,十歲的鄂縣縣民甄婆兒目睹母親被董氏殺死,因其時年幼,遂將其妹托鄰人張氏乳養(yǎng),自赴他鄉(xiāng)避仇。數年后,婆兒寒食節(jié)回鄉(xiāng)祭母,欲見其妹結果遭拒,攜酒肴于母墳前慟哭,后隨取桑斧藏于袖中摸至董氏家復仇,從背后砍死了正與孩子戲耍的董氏。[5]宋仁宗時,單州人劉玉之父被王德毆死,王德獲刑后恰好遇赦免死,劉玉私殺王德報了父仇。宋神宗時,青州人王赟之父為人毆死,因當時年幼,未能復仇,既長,刺死仇人。[6]這些復仇案件都遵從特殊程序由有司直接上奏給皇帝按特殊的殺人案進行處理,復仇者們因孝義復仇,最終都得到皇帝的寬宥,豁免了死刑。

元代法律有了復仇的規(guī)定,父為人所殺,子毆死仇人,不但無抵罪責任,且殺夫之家須付燒賣銀五十兩。[7]元律雖取消了“殺人移鄉(xiāng)”的規(guī)定,但“移鄉(xiāng)避仇”的意識并未消除,據《刑統賦疏通例編年》記載:“天歷二年十月,刑部呈:移鄉(xiāng)之法,本為殺人應死,遇于天命,防其子孫互相仇殺,故移鄉(xiāng)千里之外,雖累經恩宥,亦不遣還。從各處依驗地理,遠近遷徙,但使離其巢穴,縱肆兇惡。”[8]

如規(guī)定所言,元時“殺人移鄉(xiāng)之法”演變?yōu)榱恕斑w徙之法”,目的仍是防止子孫互相仇殺。

明代法律中已經沒有殺人移鄉(xiāng)的規(guī)定,在其中也找不到移鄉(xiāng)這類文字,但據《歷代刑法考》記載:“漢無流而有遷,亦謂之徙,時亦稱為流徙,而實非流。蓋皆死罪降減者也。北魏《獄官令》有流徙之文,則流與流徙不別。自北齊、北周流列正刑,別無徙法,隋唐承之,而當時尚有徙者,殆臨時之處分,不為常法。自宋迄明,大略如是,至明別有遷徙之名,乃唐之移鄉(xiāng)。”[9]由此可見,明朝時期的遷徙與唐時的移鄉(xiāng)是一脈相承的,其內容為“去鄉(xiāng)一千里,杖一百,準徒二年。”[1]

清代繼續(xù)承襲明朝“遷徙”之法,“遷徙原於唐之殺人移鄉(xiāng),而定罪則異。律文沿用數條,然皆改為比流減半、徒二年,并不徙諸千里之外。”[2]然而明清時期的遷徙制度并不為司法官員所常用,取遷徙而代之的是經濟賠償方式的廣泛應用。如《大清律例》中規(guī)定:“應該償命罪囚,遇蒙赦宥,俱追銀二十兩給付被殺家屬。如果十分貧難者,量追一半。”[3]此外,《大清律例》明確懲治私人復仇的行為:“凡祖父母、父母為人所殺,兇犯當時脫逃,未經到官,后被死者子、孫撞遇殺死者,照擅殺應死罪人律,杖一百。其兇犯雖經到官擬抵,或于遇赦減等發(fā)配后,輒敢潛逃回籍,致被死者子、孫擅殺者,杖一百,流三千里。若本犯擬抵后援例減等,問擬軍、流,遇赦釋回者,國法已伸不當為仇。如有子、孫仍敢復仇殺害者,仍照謀、故殺本律定擬,入于緩決,永遠監(jiān)禁。”[4]該條文的用意與殺人移鄉(xiāng)立法相同,一者增大復仇難度,使無尋仇機會;二者以法律之力禁止私人尋仇,維護司法既判力。

三、“逃城”制度之法文化解讀

逃城,又名避難城(Asylum,希伯來語:??? ????? 'ārê ha-miqlā?),《圣經》律法用語,指的是古以色列王國的六個利未人城鎮(zhèn),誤殺人者可以在其中申請庇護。[5]逃城的“逃”在希伯來文中是“接納、吸收”,“庇護、藏匿”的意思。因此,逃城是“收容”或“接納”逃亡者的城市,就是“提供庇護的城市”或稱“庇護城”。所謂“逃城”制度,就是設立一些城鎮(zhèn),為非故意的殺人者提供庇護,使其免遭復仇。只要這些人在逃城中經過一段期間,或滿足一定條件,他們的罪責就可以免除。

(一)“逃城”制度的思想基礎

1.“罪”的代價

美國近東研究學者Hiller認為,“‘約可以被看作整部圣經思想的歷史,‘約的觀念自始至終貫穿于整部圣經,并且是圣經思想的核心。”[6]在逃城制度設立以先,主要有三個“約”與之聯系緊密,即亞當之約、挪亞之約以及西奈之約。在三大圣約的復仇規(guī)定下,殺人者該隱、摩西及誤殺人者分別承受了強制流離、畏罪流離及司法流離的罪的代價,并均體現出上帝公義與慈愛兼具的屬性。

亞當之約即“勿食禁果”之約。[7]始祖亞當和夏娃的時代是無序的,因為沒有具體的行為規(guī)范和法律讓人服從,他們唯一需要遵守的僅是一條不可吃分別善惡樹果的禁令,因此“沒有律法,罪也不算為罪。”[8]

我們從《圣經·創(chuàng)世記》第四章記載的人類第一樁謀殺案可以看到,在一次獻祭中,哥哥該隱因嫉恨弟弟亞伯而將其殺害。在沒有國家和司法的狀態(tài)下,上帝親自作為該案的審判者審問該隱,但該隱拒不認罪悔改。上帝沒有因該隱的態(tài)度和殺人行為讓該隱償命,而是判以“你種地,地不再給你效力;你必流離飄蕩在地上”[9]的刑罰,展現出“亞當之約”下神對復仇行為的禁止。圣經明確記著說“亞伯是牧羊的;該隱是種地的”,[10]這個刑罰意味著該隱從此再不能以本行謀生,因為在神的咒詛下即便耕種也不會有收成,他也因此不能享受安息,居無定所,到處漂流。該隱抱怨刑罰過重,神又為該隱立了“凡殺該隱的必遭報七倍”的記號,該記號雖為一種消極保護,但也充分展現了那個時期神對不肯悔改之人愛的極限。

挪亞之約即“彩虹之約”。[11]洪水過后,上帝單方面允諾不再以洪水施行審判。在上帝對挪亞一家的祝福和新時代使命的宣告中,“殺人行為”在信仰層面或者說“神法”[1]層面被明令禁止。但是“挪亞之約”允許同態(tài)復仇,“流你們血、害你們命的,無論是獸是人,我必討他的罪,就是向各人的弟兄也是如此。凡流人血的,他的血也必被人所流,因為神造人是按照自己的形象造的。”[2]上帝“按自己的形象造人”,把人的生命價值規(guī)定到了無以復加的地步。[3]“殺人償命”也獲得了神法層面的正義性。上帝對蓄意殺人行為不再寬容而是特別強調了“就是向各人的弟兄也是如此”的態(tài)度。《圣經·出埃及記》第二章記載的摩西為救希伯來族人殺害埃及人一案就發(fā)生在這個約的背景下,摩西因義憤殺人,之后畏罪潛逃在曠野飽受流離之苦四十年。與該隱不同的是,摩西在曠野的操練中悔改歸向了神,成了一個為人極其謙和的偉大領袖。至于摩西緣何沒有殺人償命可作以下幾點理解,一者摩西殺人是出于義憤,二者摩西雖未償命但也飽受流離之苦,三者摩西在曠野的陶造下悔改并歸向了神,因此曠野在象征意義上成為其在上帝的恩典下實現自我救贖的逃城。

西奈之約即“十誡之約”。[4]摩西帶領以色列人出埃及時,以色列人已經繁衍發(fā)展為人口數量達兩百萬之多的族群。[5]這一龐大的隊伍在出埃及后滿三個月那天到了西奈山,在這里以色列人迎來了本民族第一部成文法《十誡》及一系列的“律例、典章和法度”。《十誡》是律法書的綱領,其第六條明確規(guī)定“不可殺人”。[6]此處的殺人指蓄意殺人,不管是打死、用詭計殺死、因怨恨把人推倒或埋伏往人身上扔物致死,只要主觀上屬于故意,均被要求治死,且“不可收贖價代替他的命”。[7]但對于誤殺的處置,“決疑法”[8]并沒有一貫的適用同態(tài)復仇法則,而是給出了較為寬容的態(tài)度,以區(qū)別于對惡性十足的蓄意殺人犯的懲罰,甚至專設“逃城”來庇護誤殺人者以體現和維護公正。因此“西奈之約”對復仇的規(guī)定表現為神在同態(tài)復仇的基礎上設立逃城以限制復仇。可以看到,“逃城”延續(xù)了以悔改歸向神為價值導向的流放特質,同時再一次印證了因著公義,罪必須付出代價。

2.“愛”的寬恕

愛在逃城制度的設計中體現為兩點,一是重視人命,二是信義要求。一方面,希伯來圣經的一神思想認為:生命是上帝的屬性之一;人的生命、種族和貴賤具有絕對的,超越善惡的價值。[9]神在用洪水滅世后明令禁止殺人,因為人具有神的形象和樣式,“被造的人就是雛形的天,與創(chuàng)世之初所造的天相稱。”[10]Mekhilta創(chuàng)世記釋讀認為,殺人流血行為削弱了人自身的“上帝形象”,就好比砸碎污損了承載國王形象的畫像、雕塑和硬幣。因此,故意殺人的必被處死,律法允許血親對殺人者進行同態(tài)復仇。另一方面,神又明確主張“不可報仇,也不可埋怨你本國的子民,卻要愛人如己。”[11]二者看似矛盾,實則不然。律法并非要求每個人必須進行同態(tài)報復,而是賦予了被害者報復的權利,在人愿意這樣做時,律法許可這樣的行為。使徒保羅認為,律法使人知罪,其本身是好的,但要人用得合宜;以色列人追求律法的義,反得不著律法的義,而愛是不加害與人的,只有愛才能完全律法。[1]遵行律法只能活在律法之下,憑信心寬恕則可以超出律法,不受律法主義的轄制,因此符合信義的態(tài)度應該是“不要自己伸冤,寧可讓步,聽憑主怒(或譯:讓人發(fā)怒);因為經上記著:主說:‘伸冤在我,我必報應。”[2]新約時代耶穌的愛仇敵之法同為信徒活在律法之上的成圣之法。耶穌認為,單與愛自己的人互相親愛是沒有益處的,那是人類普遍的做法,不能對惡起到教化和幫助作用。因此耶穌并不主張以惡報惡,乃是選擇以善報惡。如果有人“打你的右臉”,“要拿你的里衣”或“強逼你走一里路”,應該用讓步和容忍的態(tài)度,化解冤冤相報的惡意。[3]這種犧牲的愛與寬恕之法正是圣經的根本精神。耶穌這里提倡的不抵抗主義,并非要人們一味地忍受,而是懷著對人類的愛和寬容消解仇恨感化仇敵。因為復仇不能解決根本問題,仇恨只能帶來仇恨,但愛則喚醒愛,帶來根本性的解決。戈登文翰(Gordon Wenham)說道,“在舊約時代沒有警察或公眾執(zhí)法服務,所以起訴和懲罰都得由受害者和他的家庭來實施。因此受害一方很有可能并不堅持復仇法賦予的所有權利,而是協商一個較低的賠償方案,甚至完全原諒施害人。”[4]舊約律法和新約耶穌在權利的不同側面談問題,但修正惡、制止惡的精神是一致的。人既可以選擇律法的“報”,因律法稱義;但在信義層面圣經更鼓勵人選擇上帝的“報”,因信稱義。從這個意義上來說,逃城也仍然是上帝對祂的子民既公義又憐憫、二者融合的美好實例。

3.“義”的救恩

“義”在此處以繁體字示之,更能體現逃城的神學寓意。義,上從“羊”下從“我”,有遮蓋赦罪之意。因“羊”在圣經中即預表耶穌,[5]新約耶穌受洗時,施洗約翰曾大聲宣告“看哪,神的羔羊,除去世人罪孽的!”[6]“逃城”和大祭司同樣也是新約耶穌基督救恩的預表。[7]在新約教義中,罪會使人與神隔絕,死在過犯罪惡中。但耶穌道成肉身來到世上,擔當了人類一切的罪,人藉著中保義者耶穌將修復與上帝的關系,從生命圣靈的律得釋放,從而脫離罪和死的律,因信稱義。[8]亞伯的血所說的是控告和懲罰,耶穌的血所說的是贖罪和赦免,因此中保耶穌的血所說的比亞伯的血所說的更美。[9]逃城的大祭司死后誤殺人的才可離開逃城回到本族本鄉(xiāng),預表著大祭司耶穌為人類的罪釘死在十字架上,所以人類因他的死得生、恢復自由。而殺人者擅自離城則被視為是無視神憐憫的行為,所以被排除在神賜恩典的對象之外。

(二)“逃城”制度的具體內容

作為一種糾紛解決機制,逃城制度豐富了古以色列人的審判樣態(tài),其產生的依據是摩西律法允許非故意的殺人行兇者在逃城中逃避復仇者的報復。[10]

古代近東到處都有地位特殊之圣域或王城的蹤跡,如希臘、羅馬等也曾選擇一定的場所來作為保護偶然犯罪之人的住所,有意的加強司法的管制,剝奪家族復仇的權利,以保證正當的訴訟程序。[11]古以色列也將祭壇和耶和華的圣殿視為逃亡者的避難所。[1]然而,祭司團體可能擔心犯法者抓住祭壇的角,有污穢祭壇和圣所之虞,從而將庇護區(qū)擴大到整個逃城,以避免祭壇被玷污。[2]圣經中的逃城制度相較于其他國家的類似制度更加有體系。

1.“逃城”的構造與規(guī)劃

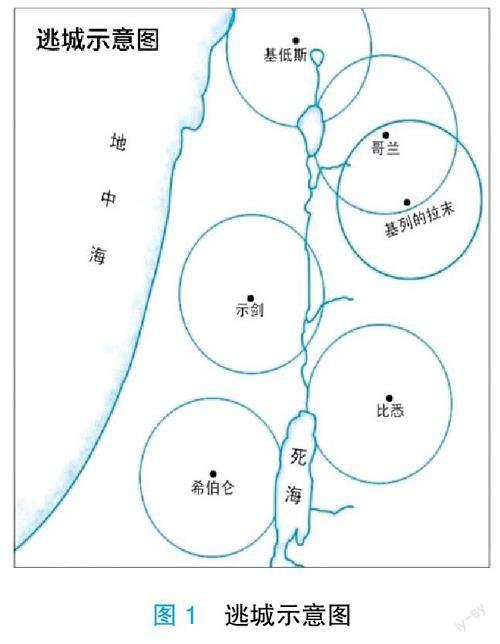

根據摩西五經的記載,逃城的設計是由上帝直接啟示并吩咐摩西施行的。[3]在劃分迦南屬地時,也許是綜合考慮了政治、軍事和宗教祭祀的需要,以色列各支派根據自己所得之地的大小,按比例給利未支派提供了土地,使得以色列各個支派的人都會居住在距離利未支派屬地不超過16公里的地方。摩西和約書亞從利未支派所領的四十八座城中,劃定了六座城為誤傷人命者的庇護所,即所謂“逃城”。[4]以逃城為中心,其周邊還設置了前后左右各912米的郊野地區(qū)以供安置和牧養(yǎng)祭牲之用。[5]在地理分布上,逃城的選址策略性的分布在約旦河兩岸,將全國劃分為三個區(qū)域,如圖1所示,每個區(qū)域均以逃城為中心,并且為便于全國各地的誤殺人者能盡可能及早到達,城的周圍也專為逃亡者修建了道路。[6]其中位于約旦河東的三座逃城為摩西設立,由北向南分別是原屬瑪拿西支派地處巴珊的哥蘭(Golan in Bashan)、原屬迦得支派地處基列的拉末(Ramoth in Gilead)和原屬流便支派地處曠野高原的比悉(Bezer in the Desert);位于約旦河西的三座逃城為約書亞增設,分別是地處拿弗他利山地的基低斯(Kedesh)、地處以法蓮山地的示劍(Shechem)和地處猶大山地的希伯侖(Hebron)。[7]

2.“逃城”的管理主體

埃及統治迦南時,定下了把城鎮(zhèn)交給祭司管理的先例,由祭司負責全區(qū)的行政及貢物或賦稅的收取。[2]逃城及城中誤殺人者的管理同樣由祭司和利未人負責。祭司的職分專屬于亞倫家族,大祭司的職任則由家族中的長子出任,他們有著專職祭祀權、律法教導權、民事審判權以及重大問題決斷等特權。[8]巴比倫之囚后,祭司階層掌握了教、政、司法三方面的大權,而大祭司則成了地方最高的領袖和最大的法官。[9]與其他支派不同,利未支派的男子被神揀選出來代替了以色列人一切頭生的男子,完全奉獻給神專職服侍。[10]他們散居于應許之地全境,分布在以色列十二支派中間,以輔助祭司完成獻祭、普法及執(zhí)法等工作。根據規(guī)定,“他們在以色列中不可有產業(yè)”,[11]因為有以色列人出產的十分之一作為他們的供給,以此保證他們能恪盡職守,公正無私。

3.“逃城”的適用對象

逃城設計的目的在于區(qū)別故殺與誤殺,“使誤殺人的不至于死,等他站在會眾面前聽審判”,[1]以此阻止更多不必要的殺人事件。因此,在適用對象上,逃城僅許可對誤殺人者予以特殊保護。并且逃城并非只是為以色列民而設的“法外之地”,其接納的對象不僅是以色列人,還包括“他們中間的外人,并寄居的。”[2]因此,逃城對所有愿意投靠、并相信其會公正審理的人開放,任何在以色列境內的殺人者都可以享受逃城制度的恩惠,向就近的逃城尋求庇護,這也是法律和上帝面前人人平等的精神體現。

四、“移鄉(xiāng)避仇”與“逃城”的相似之處

(一)適用上均具有一定限度,出義則入刑

移鄉(xiāng)避仇需要遵從“出禮入刑”的義之界限,如果復仇行為超出情理之外的范圍,在復仇動機不正當、復仇手段不適當或者復仇脫離時空等情況下進行復仇將不能獲得寬宥。逃城預表耶穌的“義”的保護,因此逃城里的犯人會被代贖,而一旦超出了逃城的范圍則被視為對神救恩的棄絕,不再有權利享受神的恩典,報血仇者可對其進行復仇而無罪。同樣的復仇行動也體現在上帝的報應刑中,并都遵循著同態(tài)復仇的最低限度。據《圣經·士師記》記載,亞多尼·比色曾將七十個王的手腳大拇指砍斷使他們無法拿握武器,讓他們在桌子底下拾取零碎食物充饑。猶大支派在征伐迦南人和比利洗人時將其俘獲,同樣砍斷了他手腳的大拇指卻并沒有將其殺死。上帝按著亞多尼·比色所行的報應他,并沒有因七十比一的數量懸殊而加重刑罰。[3]

(二)均為維護社會秩序的手段,否定私力救濟

“復仇以國法得伸與否為斷,杜兇殘之路也。”[4]

復仇案件伴隨著巨大的禮法沖突,常發(fā)生在血緣和地緣的范圍內,并且“仇恨易記難忘又難以釋懷,具有極強的傳染性且易被模仿,常常伴隨家族、民族、宗教傳承”,[5]處置不當將會引發(fā)巨大的社會矛盾,威脅和破壞社會秩序和統治秩序。因此中國古代的統治者們大都禁止私自尋仇,將刑罰的執(zhí)行權抓控在國家公權力手中。移鄉(xiāng)使得仇家之間難以相見,淡化了被害者的復仇情緒,增加了復仇的難度,減小了復仇的概率,有效控制了復仇案件的發(fā)生,無案則無判,由此引發(fā)的社會矛盾也因此得到了化解。從結果上看,這種折中的處置法既不會偏袒復仇者,濫用“禮”治輕縱百姓復仇,又能維護國法權威起到法律的懲罰和警示作用,實現了情與法的有效結合。

以色列人在告別流離飄蕩四十年之久的曠野生活進入迦南地之前,上帝已經將土地和城池的分配工作,包括逃城的設置規(guī)劃向領袖摩西說明。這一吩咐在約書亞時代(BC1406-BC1375)以色列人征服迦南諸族后得到了落實。上帝命定設立幾座“避難城”的原因之一,實則是源于維護社會秩序的需要。就以色列的律法而言,故意殺人的罪行是決不能得到赦免的。“因仇恨用手打人,以致于死,那打人的必被治死。他是故殺人的;報血仇的一遇見就殺他。”[6]按照古時的公正習俗,至親或至愛的人被害后,親屬有責任為他報仇雪恨。[7]然而,這條給審判官作為判決原則的法規(guī),實踐中卻導致了私刑的濫用。為規(guī)制復仇的隨意性,避免人們使用殘酷野蠻的方式來互相報復,圣經采取了“以眼還眼,以牙還牙”的同態(tài)復仇制度,將復仇限制在法定的范圍和程度內,以此保證公平。但是,這個原則對于那些無心殺人卻要承受同態(tài)報復的人來說卻有失公平。因此,為切實體現法律對生命的尊重和對公正的維護,“逃城”制度從立法上保證無心殺人者能逃避殺人償命的法則,不被復仇者當即殺害,以確保其得到公正的審判和裁斷。然而以色列民族要在一片新的土地上扎根,不僅需要誡命律例的規(guī)范,更需要一個政治機構來處理糾紛,穩(wěn)定社會秩序。逃城散布在應許之地全境,其作用不只是收納誤殺人者,更充當了司法機構的職能,使矛盾可以通過司法的途徑解決,以防止不公和隨意報仇的事情發(fā)生。同時,人因自身的罪性和有限性,不可能永遠不會犯錯,但上帝許人認罪悔改,人要想蒙上帝的饒恕,也須饒恕別人的過犯。[1]上帝通過這項制度把罪惡和錯誤分開,向以色列人強烈地展現了自己良善憐憫的性情和獲得饒恕的條件,以此構建起以愛為中心的社會秩序和信仰體系。

(三)均須遵從正當的法律程序來獲得寬宥

無論是對復仇者“移鄉(xiāng)”避仇,還是接受誤殺人者遁入“逃城”獲得庇護,二者的適用均須遵從正當的法律程序。其正當性主要體現在兩個方面:

首先,必須經過司法審理決定。復仇者殺人后是否適用移鄉(xiāng)須經司法機關審理決定,而不能擅自逃亡,逃避司法。被害者親屬也不能未經審理私自尋仇或和解從而破壞法度。圣經律法雖然允許被害者親屬復仇,但家族間私自尋仇將阻礙司法的執(zhí)行,而逃城作為一個尋求公義的緩沖區(qū),可以給死者家屬一個冷靜的空檔,無論是蓄意謀殺還是意外誤殺,殺人者在殺人后都可逃向逃城通過正當的司法程序進行申辯和解釋。[2]如果有人因誤殺人而被追殺而逃到逃城,“會眾就要照典章,在打死人的和報血仇的中間審判。會眾要救這誤殺人的脫離報血仇人的手,也要使他歸入逃城。”[3]審判時,負責施行審判的人員“不可行不義;不可偏護窮人,也不可看重有勢力的人。”[4]城中的長老們要在城門外舉行初步的聽證,逃到逃城的人要站在城門口接受訊問(城門口是大多數案子被討論和裁定的地方),將他的事情說給城內的長老們聽。在對誤殺人者經過審理初步認定其確系誤殺后就準予避難,之后再站在會眾面前聽審。在履行完相應的法律程序之后,最終由政府對其進行庇護和照管。

其次,必須嚴格遵守避離規(guī)定。歷代移鄉(xiāng)避仇相關立法都要求被移鄉(xiāng)者不準擅自離開被移之地私自還鄉(xiāng),否則官府將嚴格執(zhí)行死刑,仇家也可合法的進行復仇。典型的如西周的“書于士”,唐代的“流移之人皆不得棄放妻妾及私遁還鄉(xiāng)”。[5]誤殺人者被判為誤殺后雖然免死,但人身自由也同樣受到時間和空間上的限制。時間上,誤殺人者的刑期為本城大祭司的年壽;空間上,其活動范圍須以逃城為限,不得出城。無論什么時候,如果殺人者出了逃城之外,“報血仇的在逃城境外遇見他,將他殺了,報血仇的就沒有流血之罪。”[6]這是因為大祭司的死象征救贖,即新約耶穌基督代世人死。因此大祭司的死代替了城里誤殺人者的罪過,而那些擅自離開逃城的人就沒法獲得庇護。[7]如果大祭司先于誤殺人者死亡,那么也只有在這個條件下,其罪責可得免除。誤殺人者可以重獲自由,安全地離開逃城回到自己的城市開始新的生活,而不必再擔心復仇者復仇。而如果誤殺人者在逃城里先于大祭司而死,即死于流放之中,被埋在了外地,那么等到大祭司死后,他的遺骨還是可以被搬回他父家的墓園里。

五、“移鄉(xiāng)避仇”與“逃城”的本質性差異

(一)“移鄉(xiāng)避仇”體現為對故意殺人者的保護,“逃城”體現的是對誤殺人者的保護

移鄉(xiāng)避仇制度的設計邏輯是,甲殺乙,為避免乙的至親復仇殺死甲,而將甲移鄉(xiāng)。但縱觀歷代復仇案例,實踐中相關的案件多為甲殺乙,乙的血親復仇殺死甲,為防止甲的血親再找乙尋仇,而對乙進行移鄉(xiāng)或遷徙,以避免仇殺,制止復仇。因此,移鄉(xiāng)避仇體現的多是對被復仇一方的再復仇行為的禁止,而對復仇者做出處理,是對第二層復仇的規(guī)制,這就決定了其適用對象的主觀樣態(tài)均為故意。

逃城制度設計的邏輯則是,甲殺乙,為保護殺人的甲獲得公正的審理,而特設一個保護城供甲逃避那可以對其進行同態(tài)復仇的乙的血親的追殺。但隱含之意似乎是如果甲在逃往逃城的過程中被殺,那么按同態(tài)復仇律,乙的血親將不會為此承擔法律責任。因此筆者認為,這種保護雖然先進,卻是一種不完全保護——積極意義上,“逃城”制度催逼誤殺人者及時尋求司法救濟,使之享受到被庇護的平安而向神感恩,實現了司法和信仰的雙贏;消極意義上,該救濟并沒有消除逃亡過程中的風險,被害者依然可以對殺人者進行追殺,這使得殺人者在尋求公正的裁斷前不得不與報血仇者上演一場追逐游戲。而一旦甲進入逃城,那么依據法律,乙的血親則不能對甲再行追殺,除非甲被斷定是故殺人的,或者甲確屬誤殺但卻違反規(guī)定在城中大祭司未死前擅自離開逃城。因此,逃城體現的是對誤殺人者的保護,避免誤殺者和故殺者一樣承擔被復仇的后果,即逃城是對第一層復仇的規(guī)制。在主觀形態(tài)的認定上,“逃城”本身為斷定殺人者的殺人行為是蓄意還是誤殺也提供了判斷上的依據。因為可以在逃城接受避難的殺人者都必須滿足誤殺的條件,如若非因過失殺人,則一律不得進入逃城,并且還會被帶出來交給報血仇的一方治死。對于何為“過失”,希伯來文將過失解釋為一種不幸的巧合,而《圣經》給出的例子則強調殺人者必須是無心且完全無辜的。[1]這里的假設是,一個人可能在不知情的情況下無心殺了另一個人,他不僅不恨這個人,而且可能之前還是愛他的。因此按照現代刑法理論,這里的過失幾近于意外,強調殺人者主觀上不具有惡性,無殺人的故意和犯罪動機,客觀上不能預見和避免結果的發(fā)生。行為人主觀上并沒有殺人的意思,乃出乎意料的原因造成了客觀上被害人死亡的結果。那么,在這種情況下,逃城將給這些誤殺人者提供保護,使之躲避追殺。

(二)“移鄉(xiāng)避仇”可以金錢代贖,“逃城”必須以血代贖

中國古代的贖刑自西周時即成體系,歷代的封建法典律文篇首就是五刑名稱及其各種刑罰的贖銅金額,贖刑制度經歷奴隸社會、封建社會,整整沿用了幾千年。[2]古代的贖刑又被人們稱作特權法,因為它突顯出貧富的不平等,彰顯法律的不公正。在具體的適用規(guī)則上,西周死刑的贖價為銅六千兩,這就決定了贖刑的對象只能是有錢的貴族官吏。從出土的張家山漢簡中關于贖死的規(guī)定可以看出,漢代依律贖死的情形只能是過失殺人,贖價為黃金二斤八兩;漢惠帝元年也存在依令贖死的情形,贖價為“買爵三十級”即六萬錢。[3]唐代死刑贖價為一百二十斤銅,唐律“禁止納贖”條款明令禁止對殺人等嚴重犯罪進行減贖,但仍保留了“七殺”中的“過失殺傷人”為唯一的法定收贖罪名,且明確規(guī)定過失殺人者不限身份,皆可收贖。[4]宋代死刑贖價仍為一百二十斤銅。元代的命案賠償處理規(guī)則為“諸殺人應死,仍于家屬征燒埋銀五十兩給苦主,無銀者征中統鈔一十錠,會赦免罪者倍之。”[5]明清律典體例也延續(xù)了唐律法定收贖的做法。總而言之,中國古代乃至當今刑事和解中的“贖”幾乎均體現為金錢贖。消極意義上,贖刑使得移鄉(xiāng)避仇無法發(fā)揮其避離的實際功能,反而容易滋生腐敗,加重被害人家的怨氣,激化社會矛盾。積極意義上,通過對受害者家屬進行經濟補償其實也利于被害人家日后的生產和生活,同時流移之人也能避免在移鄉(xiāng)途中的九死一生之苦。

在希伯來文化中,只有生命能代替生命,而金錢不能衡量人的生命價值,這就意味著有錢人也不能享受任何偏袒或者優(yōu)待。這一點也與古代近東其他地區(qū)的法律形成對比,赫人和亞述的法律都容許用贖價買回兇手的性命。[6]對比古以色列的贖刑制度來看,傷害案中的犯罪人同樣可以通過金錢賠補并將受害者全然醫(yī)好的方式折抵刑罰,但若出了人命,無論是故殺還是誤殺則一律不得用錢贖罪,而必須以命抵命,以血代贖——故殺人的必被治死,誤殺人的須等現任大祭司的死。[1]血對于以色列人來說,有著非同小可的含義。在洪水退去的新世紀之初,神就已經向挪亞宣告了禁止吃血的命令,凡是吃了血的,無論是以色列人,還是寄居在他們中間的外人,都會遭到神的厭棄。[2]因為血象征著生命,它唯一的效用就是為生命贖罪。[3]根據以色列的獻祭條例,“若有人在耶和華所吩咐不可行的什么事上誤犯了一件,……就當為他所犯的罪把沒有殘疾的公牛犢獻給耶和華為贖罪祭。”[4]因此,誤殺人者在被斷定誤殺后,須為自己獻贖罪祭。不同的是,舊約代贖是以祭牲的血,新約則是以耶穌的血。[5]但“若故意犯罪,贖罪的祭就再沒有了。”[6]

(三)“移鄉(xiāng)避仇”具有“發(fā)散型”特征,“逃城”具有“匯聚型”特征

移鄉(xiāng)避仇對犯人的處置具有以犯罪地或被告人經常居住地為中心向四周發(fā)散的特征。移或徙的地點取決于司法者的裁量,通常為千里之外,“然各有定地,亦不限千里也。”[7]由于中國地域廣袤,復仇者在殺人前并不清楚自己會流往何地,因而欠缺法的可預見性。逃城則是根據距離的遠近均勻的分設在全國,以自身為中心保證周圍各地誤殺人者都能盡快地逃到城中接受庇護和公正的審判。具體來說,這種差異主要體現在以下兩個方面:

首先,地理環(huán)境的差異。中國是典型的農耕文明,往西是喜馬拉雅山脈的巍峨阻隔,往東是面朝大海的“望洋興嘆”,往北是寒冷多風的荒原凍土,往南是猛獸瘴氣的崇山峻嶺。[8]在四周天然的屏障之內,古中國文明的發(fā)展孕育獲得了一個相對獨立的生長環(huán)境。正所謂“普天之下,莫非王土;率土之濱,莫非王臣”,在這樣一個獨特的文明搖籃里,華夏民族形成了對“大一統”的精神依賴。因此也有了時人對中國自古地廣物博,民族眾多,文化繁盛的認識。歷史上中國的國土面積大都在百萬平方公里以上,基于這個地理特征,流刑的應用從氏族社會后期一直沿用到了清代。而移鄉(xiāng)作為流刑的一種表現形式,其制度設計也體現出強烈的地理因素。唐代文學家陳子昂有詩云:“避仇至海上,被役此邊州。故鄉(xiāng)三千里,遼水復悠悠。”[9]私人間避仇距離動輒可以幾百上千里,如唐朝趙州(今河北石家莊)的李思行“嘗避仇太原”,[10]宋末永新(今江西永新縣)的吳鄹“避仇徒山西”。[11]而移鄉(xiāng)的法定距離也基本以千里為單位,“舊令云,殺人父母,徙之二千里外。”[12]

古以色列是典型的游牧文明,其祖先亞伯拉罕、以撒、雅各皆以游牧為生,直至約書亞時代征服迦南各族后才逐漸建立起自己的國家。以色列地處地中海東岸,民族僅為猶太族,其總面積約有42000平方公里,東西距離不到120公里,南北長約240公里,[13]屬于單民族多支系的小型國家。以色列民族為解決復仇問題設計了逃城制度,這樣的獨特創(chuàng)造,其背后的地理特征也是不容忽視的。由于民族單一、國土面積小,因此與“移千里”的做法不同,逃城的設置,位置固定且經過考究,體現出強烈的“匯聚型”特征。

其次,管理的主體及方式不同。移鄉(xiāng)刑的執(zhí)行隸屬五刑當中的流刑體系,被“移鄉(xiāng)”的犯人多由衙役押送,其去向多為充軍。如晉高祖石敬瑭天福六年八月制“其持仗行劫及殺人賊,并免罪移鄉(xiāng),配逐處軍都收管。”[1]宋朝“刺配之法”下“其間情理輕者,亦可復古徒流移鄉(xiāng)之法,俟其再犯,然后決刺充軍。”[2]武松為兄復仇即被“脊杖四十,刺配二千里外充軍。”[3]因流刑之地路途遙遠,犯人又身負刑具或損傷,因此犯人的生死基本掌握在衙役手中。雖然史料缺乏對復仇者執(zhí)行移鄉(xiāng)的記載,但根據武松的經歷,不可避免地會讓人產生押送途中衙役“拿人錢財,替人消災”的合理懷疑。此外,早期的移鄉(xiāng),刑如其名,只是單純的搬遷,但所移之地與流刑之地別無二致。到了后期,移鄉(xiāng)常常以遷刑、徙刑或流刑的形式出現,犯人不僅要經歷押送途中的九死一生,還需要到人煙荒涼的邊區(qū)充軍或與其他犯罪人一樣服苦役。因此被移鄉(xiāng)流放者往往是“流之遠方,無所資給,徒隸困辱,以至終身。”[2]元統元年,時任中書左丞的王結曾為此進言:“先時,有罪者,北人則徙廣海,南人則徙遼東,去家萬里,往往道死。結請更其法,移鄉(xiāng)者止千里外,改過聽還其鄉(xiāng),因著為令。”[4]

相較于移鄉(xiāng)的服刑場所而言,逃城并不是與之類似的監(jiān)獄機構,而更像是一個巨大的社區(qū)矯正中心。在這個城中,犯人是自由的,不需要做苦力,并且和原先一樣可以擁有自己正常的生活。逃城將誤殺人者“匯聚”起來專門安排在一處,也更利于構建此類人群的生活秩序。因為此等人幾乎無任何惡意和社會危險性,不至于與其他類型的殺人犯關押一處而造成交叉感染。對于被逃城庇護的誤殺人者來說,同處居民之間大都經歷類似因此更能互相體諒理解,這將有利于強化凝聚力,形成信仰共同體。并且逃城的管理者都由以祭司為代表的利未人擔任,他們身兼圣職,具有一定的權力和權威,身份地位被以色列全體普遍認同。因此會眾也大都服從管理,這為逃城秩序的穩(wěn)定管理提供了巨大的優(yōu)勢。

六、結語

復仇是一個古老的文化現象,是人類追求正義的一種本能反應。在不同的種族文化中,“復仇”這一主題都展現出它自身的永恒性和共通性。我們無法消除復仇,只能以更加理性的法律來替代性的滿足人們的報復心理,通過法律控制來實現合法的“制度復仇”。制度是文化的載體,在傳統中國社會中,復仇一直伴隨著儒家義禮思想與國法的糾葛。移鄉(xiāng)避仇制度從一種民間法到正式上升為國家的一項法律制度,實現了對和諧的演繹和對自然的遵從,詮釋了中華法律文化情理法有機結合的精神。“移鄉(xiāng)避仇”通過對復仇者施以類似于流放的懲罰,一方面體現仁政司法,消解禮法矛盾;另一方面給予被害者精神上的安慰,化解仇怨,實現了國家的正常運行和社會的相對穩(wěn)定。逃城制度是古以色列文化的一個創(chuàng)舉,這一制度與顯明上帝的律法和憐憫相輔相成。“逃城”確保被控者能受到公正的審判,實現程序正義。逃城制度也反映了應用刑罰的公正性與酌情處理的原則。雖然缺乏該制度后來執(zhí)行情況的詳細記載,但不可否認的是,逃城的設立為古以色列人糾紛的解決提供了一種新的模式與途徑,它豐富了以色列人糾紛解決的樣態(tài),同時也凸顯了其民族信仰的品格,傳達出極強的法治內涵,使得慈悲憐憫與人道主義精神得到體現。對復仇進行恰當的制度性處理,既能維護社會秩序的穩(wěn)定,又能實現公平正義。無論是基于儒家思想的“移鄉(xiāng)避仇”制度,還是基于上帝信仰的“逃城”制度,都能給我們今天提供有益的啟示和借鑒。

*本文的選題與寫作得到了喬飛教授的精心指導,在此表示感謝。

[1][日]穗積陳重:《復仇與法律》,曾玉婷、魏磊杰譯,中國法制出版社2013年版,第3頁。

[1][美]羅斯科·龐德:《通過法律的社會控制》,沈宗靈、董世忠譯,商務印書館1984年版,第11頁。

[1][唐]長孫無忌等:《唐律疏議》,中華書局1983年版,第5頁。

[1]呂思勉:《呂思勉讀史札記》,上海古籍出版1982年版,第382頁。

[1][漢]鄭玄注、王鍔點校:《禮記注(下冊)》,中華書局2021年版,第615頁。

[1][漢]鄭玄注、[唐]賈公彥疏:《周禮注疏(上)》,上海古籍出版社2010年版,第371頁。

[1]李維琦、鄒文芳注譯:《春秋公羊傳》,岳麓書社2021年版,第28頁。

[1][漢]鄭玄注、王鍔點校:《禮記注(上冊)》,中華書局2021年版,第84頁。

[1][漢]司馬遷:《史記(第四冊)》,中華書局2011年版,第2217頁。

[1][清]顧炎武撰、黃汝成集釋、欒保群校點:《日知錄集釋(中)》,中華書局2020年版,第1196頁。

[1][唐]房玄齡:《晉書(第八冊)》,中華書局1996年版,第2380頁。

[1][清]張廷玉等:《明史(第十五冊)》,中華書局1974年版,第4469頁。

[1]柯劭忞:《新元史》,上海古籍出版社1989年版,第910頁。

[1][清]王相撰、黃曙輝點校:《百家姓考略》,華東師范大學出版社2010年版,第27、29頁。

[1][晉]陳壽撰、(宋)裴松之注:《三國志(上)》,中華書局2011年版,第577頁。

[1]陳光中:《中國古代司法制度》,北京大學出版社2017年版,第9頁。

[1] 張榮錚等點校:《大清律例》,天津古籍出版社1993年版,第89頁。

[1] 王世舜、王翠葉譯注:《尚書》,中華書局2012年版,第20頁。

[1](漢)司馬遷:《史記(第一冊)》,中華書局2011年版,第26頁。

[1]王世舜、王翠葉譯注:《尚書》,中華書局2012年版,第25頁。

[1]王云紅:《清代流放制度研究》,中國書籍出版社2020年版,第28頁。

[1]余秋雨:《山居筆記》,文匯出版社2002年版,第35頁。

[1]胡興東、唐國昌:《“義”在中國傳統法律中的作用問題研究》,載《中西法律傳統》2018年第1期。

[1]申巍:《義的另一面相:復仇的限制因素》,載《太原學院學報》2020年第6期。

[1][后晉]劉昫等:《舊唐書(第十冊)》,中華書局1975年版,第3369頁。

[1][宋]李昉等:《太平御覽(第二冊)》,中華書局1960年版,第1368頁。

[1][漢]鄭玄注、[唐]賈公彥疏:《周禮注疏(上)》,上海古籍出版社2010年版,第505-506頁。

[1][漢]鄭玄注、[唐]賈公彥疏:《周禮注疏(上)》,上海古籍出版社2010年版,第505頁。

[1][漢]鄭玄注、[唐]賈公彥疏:《周禮注疏(下)》,上海古籍出版社2010年版,第1382頁。

[1][漢]鄭玄注、[唐]賈公彥疏:《周禮注疏(上)》,上海古籍出版社2010年版,第508頁。

[1]馮卓慧、胡留元:《夏商西周法制史》,商務印書館2006年版,第409頁。

[1][漢]鄭玄注、[唐]賈公彥疏:《周禮注疏(下)》,上海古籍出版社2010年版,第1378頁。

[1][漢]鄭玄注、[唐]賈公彥疏:《周禮注疏(下)》,上海古籍出版社2010年版,第1378頁。

[1]李周平、常金倉:《兩漢血親復仇現象考略》,載《大連大學學報》2012年第1期。

[1]呂思勉:《秦漢史》,上海古籍出版社2005年版,第638頁。

[1][漢]鄭玄注、[唐]:賈公彥疏:《周禮注疏(上)》,上海古籍出版社2010年版,第508頁。

[1][宋]范曄:《后漢書(第四冊)》,中華書局2000年版,第1027頁。

[1][清]馮可鏞修、楊泰亨纂:《慈溪縣志》,光緒二十五年刊本,第502頁。

[1][唐]長孫無忌等:《唐律疏議》,中華書局1983年版,第342頁。

[1][唐]長孫無忌等:《唐律疏議》,中華書局1983年版,第333頁。

[1][唐]長孫無忌等:《唐律疏議》,中華書局1983年版,第422頁。

[1]瞿同祖:《中國法律與中國社會》,商務印書館2010年版,第86頁。

[1][后晉]劉昫等:《舊唐書(第十六冊)》,中華書局1975年版,第5142頁。

[1][后晉]劉昫等:《舊唐書(第十五冊)》,中華書局1975年版,第4921頁。

[1][元]馬端臨:《文獻通考》,中華書局1986年版,第1461頁。

[1][元]脫脫等:《宋史(第三十八冊)》,中華書局1985年版,第13386-13387頁。

[1][元]脫脫等:《宋史(第十五冊)》,中華書局1985年版,第4990頁。

[1][明]宋濂等:《元史(第九冊)》,中華書局1976年版,第2675頁。

[1] 黃時鑒:《元代法律資料輯存》,浙江古籍出版社1988年版,第207頁。

[1] 沈家本:《歷代刑法考》,商務印書館2016年版,第234頁。

[1][清]張廷玉等:《明史(第八冊)》,中華書局1974年版,第2282頁。

[1][清]趙爾巽等:《清史稿(第十五冊)》,中華書局1998年版,第4195頁。

[1] 張榮錚等點校:《大清律例》,天津古籍出版社1993年版,第458頁。

[1] 張榮錚等點校:《大清律例》,天津古籍出版社1993年版,第501頁。

[1] 《猶太教小詞典》,上海辭書出版社2004年版,第242頁。