董事地位差異、決策過程與公司投資效率

曹 燚,薛坤坤

(1.長治學院 歷史與旅游管理系,山西 長治 046011;2.鄭州大學 商學院,河南 鄭州 450001)

一、問題提出

戰略決策是董事會的重要職能之一,董事會決策的有效性會直接影響公司的投資效率[1]。現有研究從董事會正式結構的視角分析了董事會領導結構、人員結構、知識結構對公司投資效率的影響。哈喬托等(Harjoto et al.,2018)發現董事會中特定經驗、專業知識的多樣化能幫助董事會作出最優投資決策[2]。阿克塔斯等(Aktas et al.,2019)發現董事長與首席執行官兩職合一的領導結構會降低公司的投資效率,并且在董事會獨立性低的公司中更加明顯[3]。但學者們對董事會非正式結構尤其是董事地位差異如何影響公司投資效率卻很少關注。

地位差異源于決策過程中每個人受到尊重和認可程度的差異,這種差異會影響決策的程序和結果。一些學者認為地位差異會導致組織成員之間不公平感知的增加,進而降低員工間沖突的解決質量以及員工滿意度[4-5]。還有一些學者認為組織中的地位差異能夠協調組織成員之間的沖突和摩擦,提升員工之間的溝通和工作效率[6-7]。何和黃(He &Huang,2011)將董事地位差異引入董事會中,探討了制造業企業中董事地位差異對公司績效的影響,發現董事地位差異在董事會決策過程中具有協調、整合的作用,能夠降低董事會決策過程中無意義的沖突,提升董事會決策效率[8]。而在新興經濟體中,董事地位差異能否起到協調、整合的作用?又如何進一步影響公司投資效率呢?

為探討這一問題,本文以董事會決策過程為切入點,分析董事地位差異是否可以通過塑造不同類型的董事會決策過程進而對公司投資效率產生影響,使用與中國上市公司協會合作發放的以上市公司董事會決策過程有效性為主題的問卷,構建董事會決策過程指標進行實證檢驗。研究結果表明,董事地位差異會降低公司投資效率,一方面,董事地位差異通過降低董事會決策過程中的程序理性降低了公司投資效率;另一方面,董事地位差異通過增加董事會決策過程中的個體權威降低公司投資效率。在中國上市公司中董事地位差異在決策過程中起著分化、競爭的效果,這與成熟市場中董事地位差異具有的協調、整合功能這一結論存在差異。

本文的邊際貢獻體現在以下三個方面:

首先,本文對董事地位差異的相關研究進行了豐富和補充。現有文獻主要關注了成熟經濟體中董事地位差異的作用,認為董事地位差異能夠降低董事間的沖突,發揮協調和整合作用[8],從而提升董事會決策質量。而本文研究結果表明制度文化差異是導致董事地位差異發揮作用的重要影響因素,在高權力距離的企業文化背景下,董事地位差異對決策質量產生消極影響。本文結論為探討制度文化環境如何影響公司治理與公司決策提供了微觀證據。

其次,本文基于大樣本數據探討了董事會決策過程的特征。董事會決策過程的實證研究一直是公司治理研究的黑箱,借鑒迪恩和沙夫曼(Dean &Sharfman,1993、1996)對高管團隊的決策過程的研究[9-10],借助中國上市公司協會這一平臺,本文采集到了中國上市公司董事會決策過程特征的數據,進一步分析了董事地位差異如何影響董事會決策進而影響公司投資決策這一過程。

最后,本文進一步豐富了董事會治理的研究文獻。現有探討董事會治理的文獻,主要關注董事會正式結構的影響,如董事會人員結構、領導結構等。隨著行為公司治理研究的發展,董事的學習機制、迎合、互惠等個體行為如何影響公司決策受到越來越多的關注[11]。沿著行為公司治理的研究脈絡,本文進一步探討了中國轉型環境下董事個體在決策過程中的非正式互動關系對董事會決策質量的影響,豐富了本領域的研究。

二、文獻綜述和研究假設

(一)公司投資效率與董事會治理

關于投資效率的研究文獻主要有代理理論和高階梯隊理論。代理理論認為,在信息不對稱的環境下,掌握公司投資權力的管理層通過投資以犧牲公司整體利益為代價的項目來獲取更多的個人私利,從而造成公司過度投資行為。尤其是公司自由現金流充足、管理層權力較大時,公司的投資效率低下更為嚴重。而對管理層的監督和激勵則能夠在一定程度上降低管理層的非效率投資行為。如公司信息透明度的提高有利于加強對管理層的監督和控制,降低企業非效率投資。管理層的股權激勵則能夠降低管理層的短期行為,抑制企業的過度投資[12]。高階梯隊理論認為管理者個體特征以及認知偏差等會對公司投資決策產生重要影響[13]。如女性董事更加傾向于規避風險,抑制過度投資,從而導致投資不足。隨著董事年齡的增長,企業過度投資行為也會在一定程度上受到抑制。此外,管理層的過度自信、自戀等人格特征會導致其產生認知偏差,對投資項目的凈現值估計過于樂觀,造成企業的過度投資,降低投資效率[14-15]。

董事會作為公司治理的核心,可以通過監督和咨詢職能對公司決策產生影響。一方面,董事會可以發揮監督職能,降低管理層的機會主義行為,提升決策質量。董事會獨立性、首席執行官與董事長兩職分離等監督方式能夠削弱管理層過度自信傾向,降低管理層的過度投資行為[16]。另一方面,董事會可以發揮咨詢職能,通過自身的專業知識和信息網絡降低投資決策中的風險,提高投資效率。如董事會異質性、董事網絡能夠增加董事會決策中的信息資源,幫助董事會作出最優的投資決策[17-18]。

分析現有文獻可以看出,無論是董事會的監督職能還是咨詢職能都是從董事會正式結構的視角展開分析,而忽略了對董事會非正式結構的探討。董事會對公司決策的影響很大程度上取決于董事會這一團隊的運行效率[19-20]。作為制度層面的開放型團隊,董事會運作的有效性往往受制于兩個因素:一是董事會每次開會時間很短,董事需要在短時間內作出復雜的決策;二是董事的工作性質具有模糊性,很難通過正式規則、程序進行引導[21]。董事會成員之間的非正式互動在處理董事會決策過程中的沖突、合作等方面可能具有更好的效果[8]。因此,本文從董事地位差異這一董事會非正式結構的視角探究其對公司投資效率的影響。

(二)董事地位差異對投資效率的影響

董事會的關鍵職能之一是制定決策。董事會中不同成員之間的地位差異會如何影響公司決策呢?針對這一問題,可以從兩個方面進行分析。

一方面,董事地位差異能夠在一定程度上使董事會內部形成默認的非正式秩序[19],這種非正式秩序能夠在董事會決策過程中發揮協調和整合功能。何和黃(2011)認為董事會決策過程中,高地位的董事由于其社會資源的廣泛性,具有更多有價值的信息和觀點,能夠提高董事會決策質量[8]。高質量的信息資源能夠促使董事會中的其他董事順從,即高地位董事的觀點會得到更多的認可,從而避免董事會決策過程中因缺乏等級區分和個人尊重而發生爭吵。在董事會決策過程中,董事需要在較短的時間內進行決策,并且決策的事項缺乏清晰的定義,具有模糊的屬性,很難通過正式的規則、程序進行引導[22]。董事之間的非正式規則或秩序可能起到良好的協調作用,減少了董事會中無意義的沖突和爭論,為團隊決策的科學性提供了保障[23-25]。因此,董事地位差異的協調、整合功能能夠提高董事會決策中的信息有效性,識別投資項目的風險,確定投資價值,進而提升公司資源配置效率。

另一方面,董事地位差異也可能會導致董事會決策過程中的集體沉默,尤其是在高權力距離企業文化中。高權力企業文化中下屬不會挑戰上級的權威[26],當董事會決策過程中存在異議時,即使低地位董事不認可高地位董事的觀點,為了保持董事會決策的一致性,也會表示支持。因此,董事會決策通常體現了高地位董事的意見。其他董事即使對董事會決策有異議,在投票時會選擇棄權而非反對,以沉默來應對異議。這形成了董事會群體決策的假一致性[27],群體決策結果實際上體現的是高地位董事的意志,其他董事則會表現出集體沉默。陳仕華和張瑞彬(2020)的研究認為董事地位差異可能會抑制低地位董事異議的表達,并增強董事會行動的一致性[28]。其他董事的信息和觀點得不到重視,董事會內部的信息交流受到阻礙,董事會對決策項目尤其是投資決策中的風險預測能力降低,可能會降低公司資源配置效率。

基于以上分析,本文認為董事地位差異對公司投資效率有兩方面的影響,提出假設H1:董事地位差異對公司投資效率的影響存在積極和消極兩種可能。

為了進一步探究轉型環境中董事地位差異如何影響公司投資效率,本文將分析董事地位差異對董事會決策過程的影響。董事會的決策過程包括從決策概念提出到決策結果產生的系列進程,涉及決策信息的搜集、分享、互動并最終形成一致結論[29]。董事會決策過程既可能符合程序理性、也可能受到個體權威的影響[30]。程序理性是指決策過程中充分利用搜集到的決策信息并用來制定最終的決策。決策過程也可能受到利益團體的影響。因此,個體權威在決策中也發揮著重要作用,即在組織中為了與決策結果相關的競爭性利益而發揮正式或者非正式的影響力[20]。董事地位差異究竟是提高還是降低了投資效率,本文認為取決于董事地位差異對董事會決策過程的塑造。

首先,董事地位差異會降低低地位董事的決策參與。在高權力距離的企業文化中,董事會中的高地位董事,如董事長通常能夠在決策過程中發揮重要影響力,低地位董事對高地位董事的決策通常不會提出異議。董事會決策過程更多地體現了個體權威的影響。其次,董事會決策是一個集體合議的過程,在這一過程中需要每名董事能夠以平等的身份對所決議案充分發表自己的觀點,信息共享,相互尊重,這是形成高質量戰略決策進程的前提[31]。而董事地位差異的出現使得低地位的董事在決策過程中不同程度地被邊緣化,其言論在決策過程中很難得到足夠的重視,低地位董事可能表現出沉默等消極行為[22],降低了董事會決策過程中的程序理性。最后,貝利和派克(Bailey &Peck,2013)認為董事長的引導技能、組織意識等能夠提升程序理性。在轉型環境中,董事長的權力更多地依靠其身份或者個人權威而非基于其經驗和領導能力[30]。因此,處在高地位的董事長也更擅長利用其個人權威來主導董事會而非通過其領導能力,這會導致決策過程充滿了個體權威的影響而非程序理性。因此,董事地位差異越大,董事會決策過程中的個體權威越高,程序理性越低。

程序理性涉及對決策信息的搜集、整理以及使用的過程,而公司投資行為帶有很強的不確定性。在作出投資決策之前,將與投資項目相關的信息進行充分的搜集和分析,這會降低投資過程的不確定性,從而優化公司的投資決策[32]。迪恩和沙夫曼(1996)發現程序理性能夠提升公司戰略決策的有效性[10]。里德爾等(Riedl et al.,2013)認為程序理性能夠降低決策過程中的不確定性從而提升決策績效[33]。斯坦奇克等(Stanczyk et al.,2015)研究了全球采購決策中程序理性的作用,發現程序理性能夠顯著提升決策結果[34]。因此,董事會決策過程中的程序理性能夠降低投資決策中的不確定性,從而提升投資效率。結合前文董事地位差異對程序理性的影響,本文提出假設H2:董事會決策過程中的程序理性會提升公司投資效率,并且程序理性在董事地位差異和公司投資效率之間起到中介作用。

個體權威的表現形式多樣,除了直接使用權力外,還包括控制議程、對關鍵信息的操縱、選擇性信息供給、私下協議等[30,35]。與程序理性中對信息的搜集和分析相反,個體權威則會限制信息流通。在董事會決策過程中,追求自身利益最大化的董事可能不愿意分享關于決策的私有信息[36],這可能導致董事會基于不充分的信息而作出非最優的決策。迪恩和沙夫曼(1996)發現組織中個體對權力的運用會降低公司戰略決策的有效性[10]。沃爾特等(Walter et al.,2008)發現組織中個體權力過于集中會降低組織績效[37]。武立東等(2017)發現董事長權威會降低董事會決策質量[38]。因此,本文認為董事會決策過程中的個體權威抑制了決策過程中信息的充分性,從而降低了投資效率。結合前文董事地位差異對個體權威的影響,本文提出假設H3:董事會決策過程中的個體權威會降低公司投資效率,并且個體權威在董事地位差異和公司投資效率之間起到中介作用。

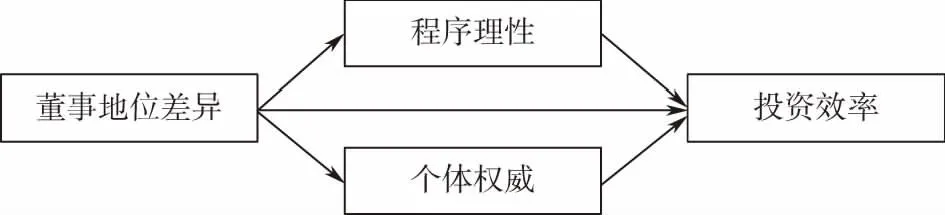

綜上所述,本文的研究模型如圖1所示。

圖1 理論分析框架

三、研究設計

(一)樣本和數據

本文的數據來源包括兩部分,第一部分是董事會決策過程特征的數據,采用問卷方式進行搜集。該問卷源于本課題組與中國上市公司協會合作的課題。由課題組成員根據現有文獻確定衡量程序理性和個體權威的量表,然后通知協會會員單位填寫。問卷發放時間累計一個月,共收回467份反饋問卷,占全部2 064名會員單位的22.63%。剔除掉部分信息缺失的問卷,最后得到338份有效問卷,問卷有效回收率達到72.38%。第二部分是涉及董事地位差異、公司投資效率以及控制變量的數據,均來自國泰安中國經濟金融數據庫。本文在實證研究過程中,將兩部分數據根據公司代碼進行匹配,最終參與實證分析的數據樣本共338個。

(二)變量定義

1.因變量投資效率

參考理查德森(Richardson,2006)[39]的研究,采用如下模型度量企業的投資效率:

Investi,t=β0+β1Sizei,t-1+β2Levi,t-1+β3Cashi,t-1+β4Bmi,t-1+β5Agei,t-1+β6Returni,t-1+

β7Investi,t-1+∑ind+∑year+μ

(1)

其中,Invest為公司的資本投資,Size為公司規模,Lev為資產負債率,Cash為公司現金持有量,Bm為公司賬面市值比,Age為公司上市年齡,Return為公司股票年度回報率,ind和year分別為行業和年度虛擬變量,μ為殘差。變量的測量借鑒熊虎和沈坤榮(2019)[40]的研究。在對模型進行回歸后,取μ的絕對值來衡量公司投資效率(INE)。μ的絕對值越大,表明投資效率越低,μ的絕對值越小,表明投資效率越高。

2.自變量董事地位差異

現有文獻對董事地位差異的衡量多采用基尼系數,其中關鍵在于如何確認董事地位。何和黃(2011)在其研究中用公司董事兼職外部董事的數量來衡量其地位,認為董事能力越強,經驗越豐富,越可能在更多公司兼職董事席位[8]。考慮到儒家文化的影響以及董事自身聲譽對其地位的影響,參考現有文獻[41-44],本文進一步加入四個指標:政府任職經歷、董事工作年限、董事年齡及董事聲譽。本文基于以上五個指標來衡量董事地位,通過對每個指標標準化后加總計算董事地位,以此為基礎計算基尼系數。基尼系數的計算公式如下:

(2)

3.中介變量董事會決策過程

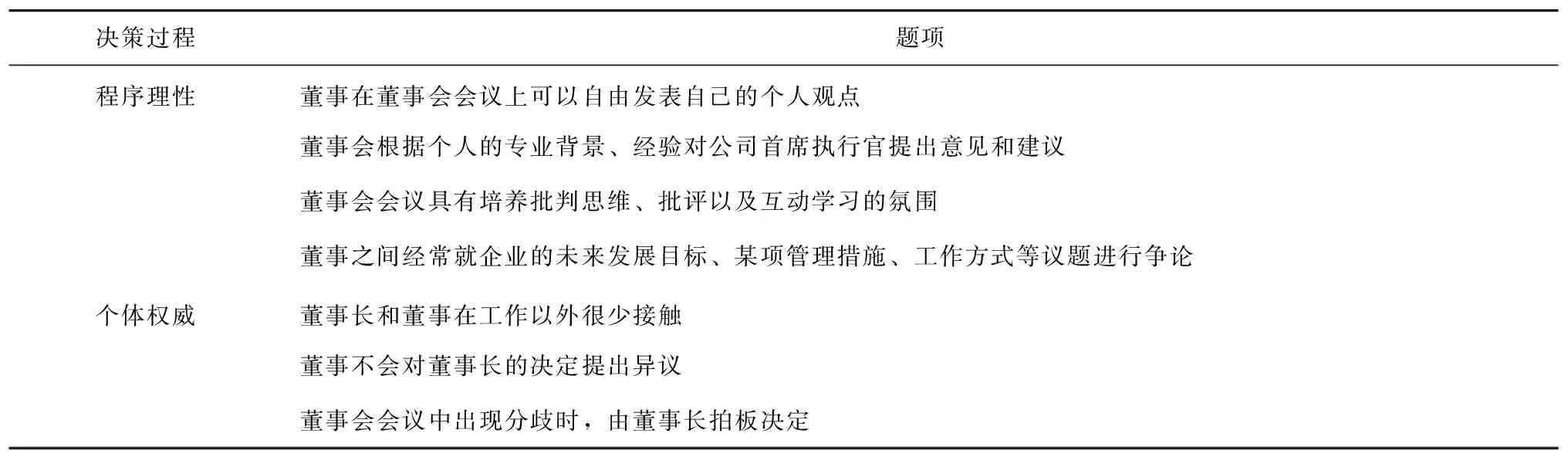

董事會決策過程包括程序理性(PR)和個體權威(PB)。借鑒迪恩和沙夫曼(1996)[10]、武立東等(2018)[20]的研究,本文分別通過四個題項來衡量程序理性、三個題項來衡量個體權威。需要說明的是,迪恩和沙夫曼(1996)[10]的研究針對的是戰略決策過程,而本文研究的對象是董事會,因此,在對量表題項的表述上,二者存在差異。結合中國具體情景,本文對該量表進行調整,使之更加符合中國董事會的決策過程特征。迪恩和沙夫曼(1996)[10]對程序理性的衡量中有一個題項為制定決策過程定量分析技術的重要性,考慮到這些定量分析更多地由管理層進行操作,并且發生在董事會會議之前,本文在新的量表中剔除了這一題項。本文對量表進行了調整,并且邀請了三位公司治理領域的專家對量表的內容效度進行評估,三位專家一致認為新的量表能夠反映中國情境下的董事會決策過程。新的量表中程序理性和個體權威的題項如表1所示。所有的題項均采用李克特五級量表,1代表非常不同意,5代表非常同意。其中程序理性的克朗巴哈系數(Cronbach’s α)為0.810,個體權威的克朗巴哈系數為0.824。

表1 董事會中的程序理論和個體權威的測量

4.控制變量

借鑒已有研究[1,12,45],本文的控制變量主要有:公司規模(Size)、公司年齡(Age)、資產負債率(Lev)、公司成長性(Salesgrowth)、產權性質(Property)、董事會獨立性(Dir)、董事會規模(Boardsize)、第一大股東持股比(First)和股東制衡度(ZHH)。其中公司規模用總資產的自然對數衡量;公司年齡為公司自上市開始的年限;資產負債率用總負債除以總資產衡量;公司成長性用銷售收入增長率衡量;產權性質為虛擬變量,國有企業取值為1,否則為0;董事會獨立性用獨立董事的比例衡量;董事會規模用董事會總人數衡量;第一大股東持股比例為公司第一大股東持有的股份與公司總股份的比值;股權制衡度為第2—9大股東持股份額除以第一大股東持股份額。

(三)模型設定

為了驗證假設H1,構建如下模型(3):

INEi=β0+β1Ginii+β2Controli+εi

(3)

為了驗證假設H2和假設H3,構建如下中介效應模型(4)和模型(5),與模型(3)形成遞歸模型:

Processi=β0+β1Ginii+β2Controli+εi

(4)

INEi=β0+β1Ginii+β2Processi+β3Controli+εi

(5)

其中INEi為公司投資效率;Ginii為董事地位差異;Processi為董事會決策過程,分別用程序理性(PRi)和個體權威(PBi)兩個指標來衡量;Controli為控制變量,εi為隨機擾動項。

四、實證分析

(一)描述性統計和相關性分析

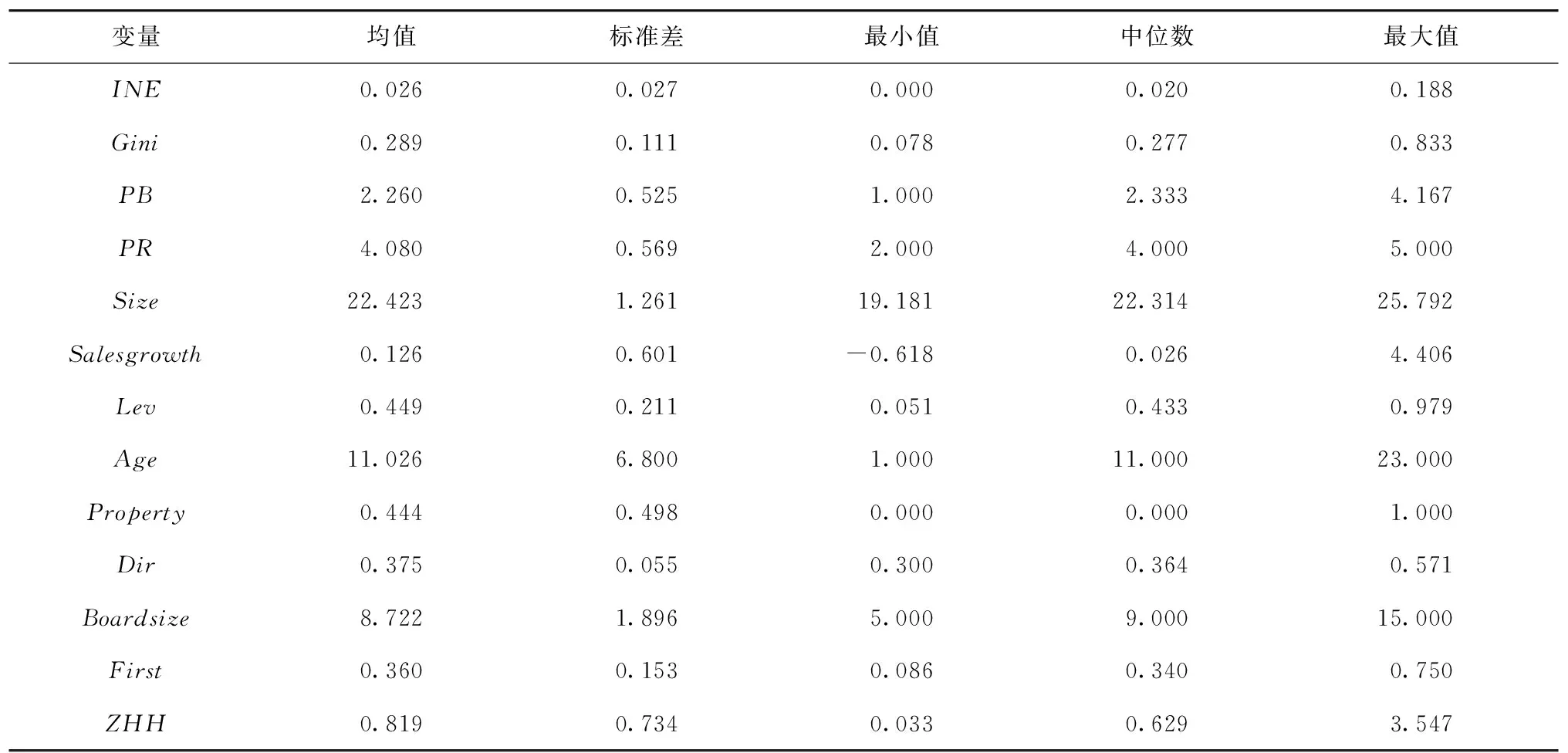

表2給出了主要變量的描述性統計結果。董事地位差異的均值為0.289,略高于何和黃(2011)[8]研究的美國制造業企業中的均值(Gini=0.21),表明在轉型環境中董事地位差異更明顯。程序理性的均值為4.080,個體權威的均值為2.260,表明董事會決策過程體現較高的程序理性和較低的個體權威。控制變量方面,公司規模的均值為22.423,公司成長性均值為0.126,資產負債率均值為0.449,公司平均上市時間為11.026年,樣本中國有企業占比為44.4%,董事會獨立性均值為0.375,董事會規模均值為8.722,樣本公司第一大股東平均持股比例為36%,股權制衡度均值為0.819。

表2 變量的描述性統計結果

相關性分析結果表明,非效率投資和董事地位差異正相關(P<0.01),程序理性和董事地位差異負相關(P<0.01),個體權威和董事地位差異正相關(P<0.01)。此外,為了避免回歸分析中出現的多重共線性問題,本文進一步做了方差膨脹因子(VIF)檢驗。結果表明,方差膨脹因子最大值為2.3,平均值為1.5,均低于標準值10,這說明變量之間不存在嚴重的多重共線性問題。

(二)回歸結果

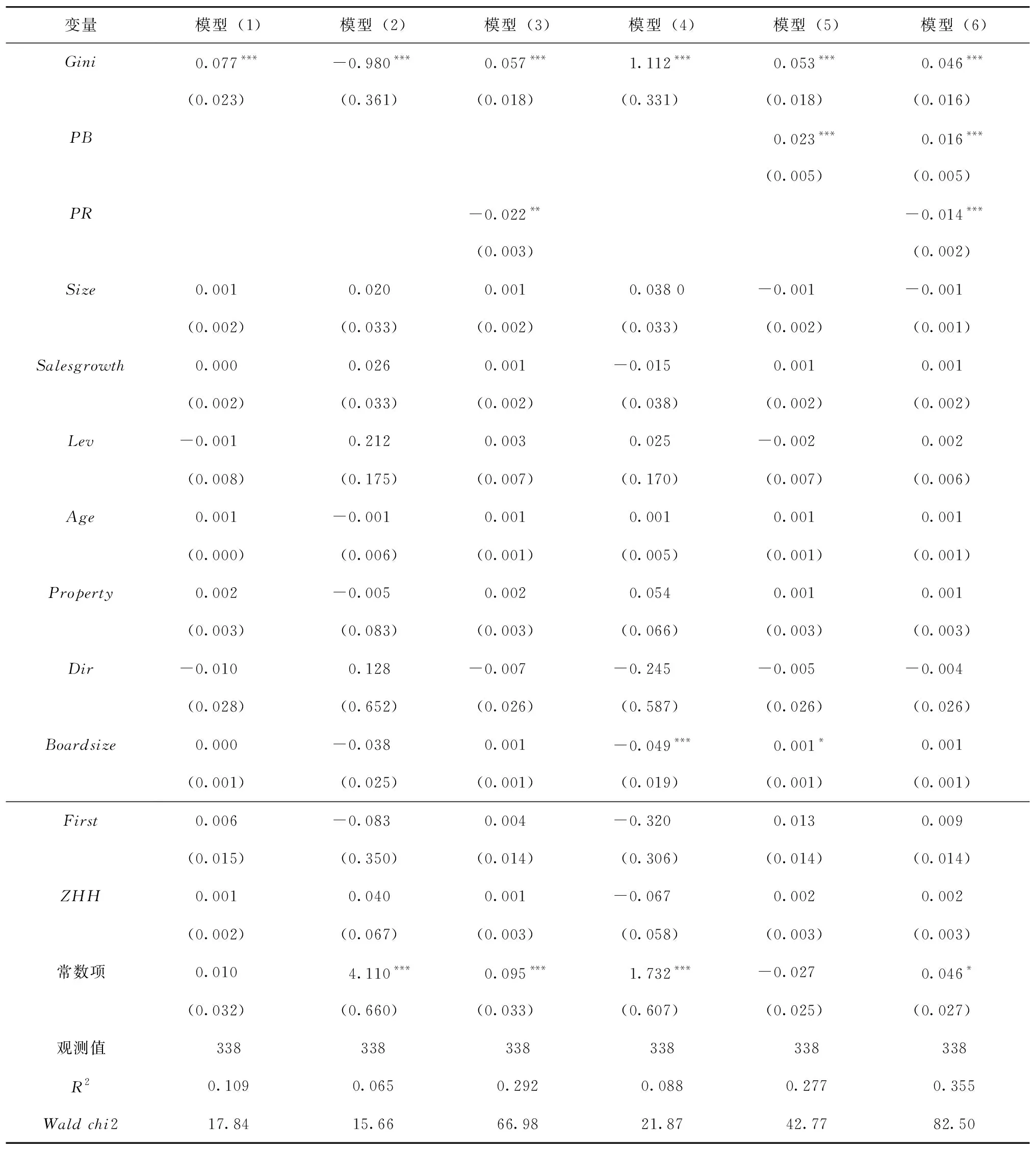

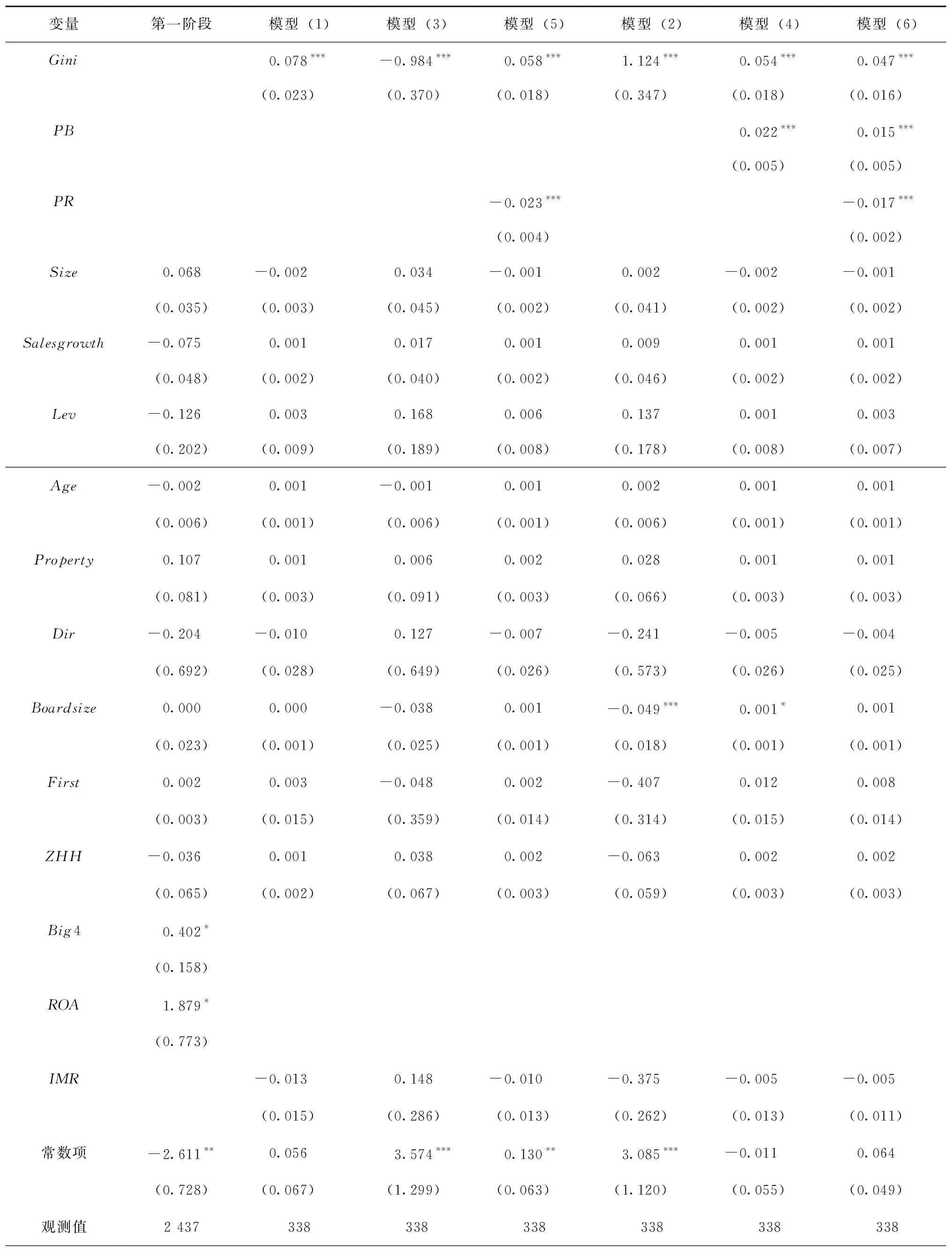

本文采用自助抽樣(bootstrap)方法提取1 000次進行估計。表3給出了董事地位差異、決策過程與投資效率的回歸結果。模型(1)中Gini的系數為0.077,在1%水平下顯著為正,表明董事地位差異會增加公司非效率投資,假設H1得到驗證。模型(2)中Gini的系數為-0.980,在1%水平下顯著為負,表明董事地位差異會降低董事會決策過程中的程序理性。模型(3)的因變量為非效率投資,同時將董事地位差異和程序理性加入模型,Gini的系數為0.057,在1%水平下顯著為正,PR的系數為-0.022,在5%水平下顯著為負,表明程序理性在董事地位差異和投資效率之間起中介作用,即董事地位差異降低了董事會決策過程中的程序理性進而降低了公司投資效率,假設H2得到驗證。模型(4)中Gini的系數為1.112,在1%水平下顯著為正,表明董事地位差異會增加董事會決策過程中的個體權威。模型(5)的因變量為非效率投資,同時將董事地位差異和個體權威加入模型,其中Gini的系數為0.053,在1%水平下顯著為正,PB的系數為0.023,在1%水平下顯著為正,表明個體權威在董事地位差異和投資效率之間起中介作用,即董事地位差異增加了董事會決策過程中的個體權威,進而降低了公司投資效率,假設H3得到驗證。模型(6)將董事地位差異、程序理性、個體權威同時放入模型,結果保持不變。

表3 董事地位差異、決策過程與投資效率回歸結果

(三)穩健性分析

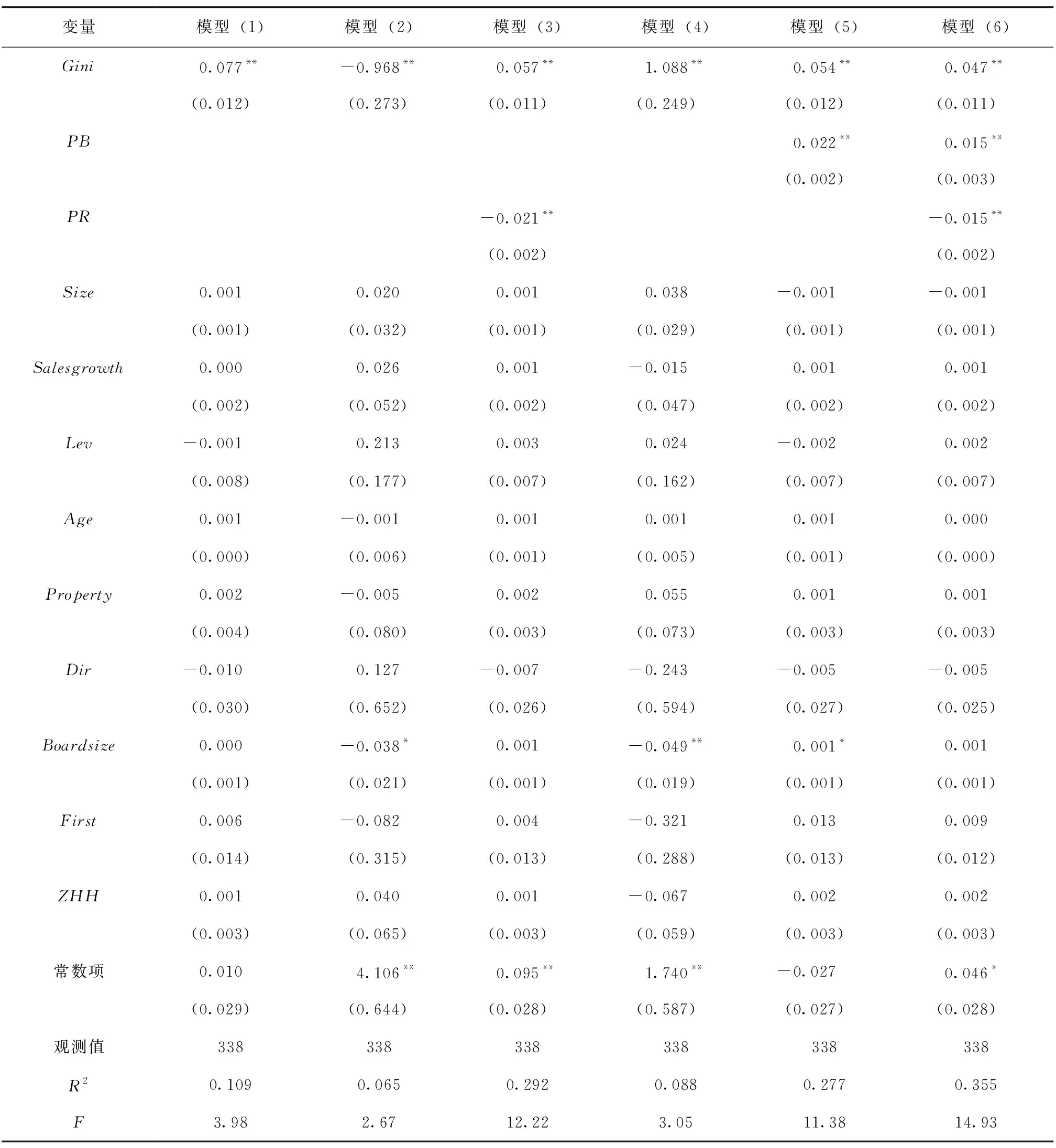

首先,由于本文的問卷數據僅收集到338份,占2015年末全部上市公司的12%。為了避免樣本選擇偏差對回歸結果的影響,本文采用赫克曼(Heckman)兩階段方法對回歸模型進行檢驗。在第一階段選擇模型中以全部上市公司作為樣本,因變量為虛擬變量,最終樣本中的公司取值為1,否則為0。考慮到選擇模型中需要構建影響公司是否填寫問卷但不影響問卷內容的變量,本文加入了公司審計質量(Big4,如果公司選擇四大會計師事務所,取值為1,否則為0)和上期ROA。審計質量越高、上期ROA越高,公司越有可能進行信息披露,填寫問卷的可能性越大,并且這些指標對董事會決策過程特征沒有直接影響。在第一階段計算逆米爾斯比率(IMR)后,將IMR加入到第二階段的模型中來控制樣本選擇偏差,并重新進行回歸。回歸結果如表4所示。可以看出,赫克曼兩階段法回歸結果與正文結果基本一致。

表4 赫克曼兩階段檢驗結果

其次,為了規避不同行業和地區因素對回歸結果的影響,本文在模型中進一步控制地區和行業虛擬變量。考慮到樣本量在不同行業的分布不均,將行業因素區分為制造業和非制造業兩類,區域因素按照不同上市公司所在省份區分為東部、中部和西部三類。加入地區和行業因素后的回歸結果與正文結果保持一致(1)因篇幅限制,穩健性檢驗結果省略,備索。。

最后,公司有可能為了提高投資效率而任用地位高的董事,從而導致董事地位差異與公司投資效率之間存在互為因果的關系。為了解決這一內生性問題,本文以董事地位差異的行業均值和地區均值作為工具變量進行兩階段最小二乘法檢驗。對工具變量進行過度識別(Sargan)檢驗的結果表明所有模型中P值均大于0.1,表明不存在過度識別問題。弱工具變量檢驗(Cragg-Donald)的F值大于10%偏誤的臨界值,表明不存在弱工具變量問題。兩階段最小二乘法第二階段回歸結果如表5所示,其結果與正文結果保持一致。

表5 兩階段最小二乘法回歸結果

(四)異質性分析

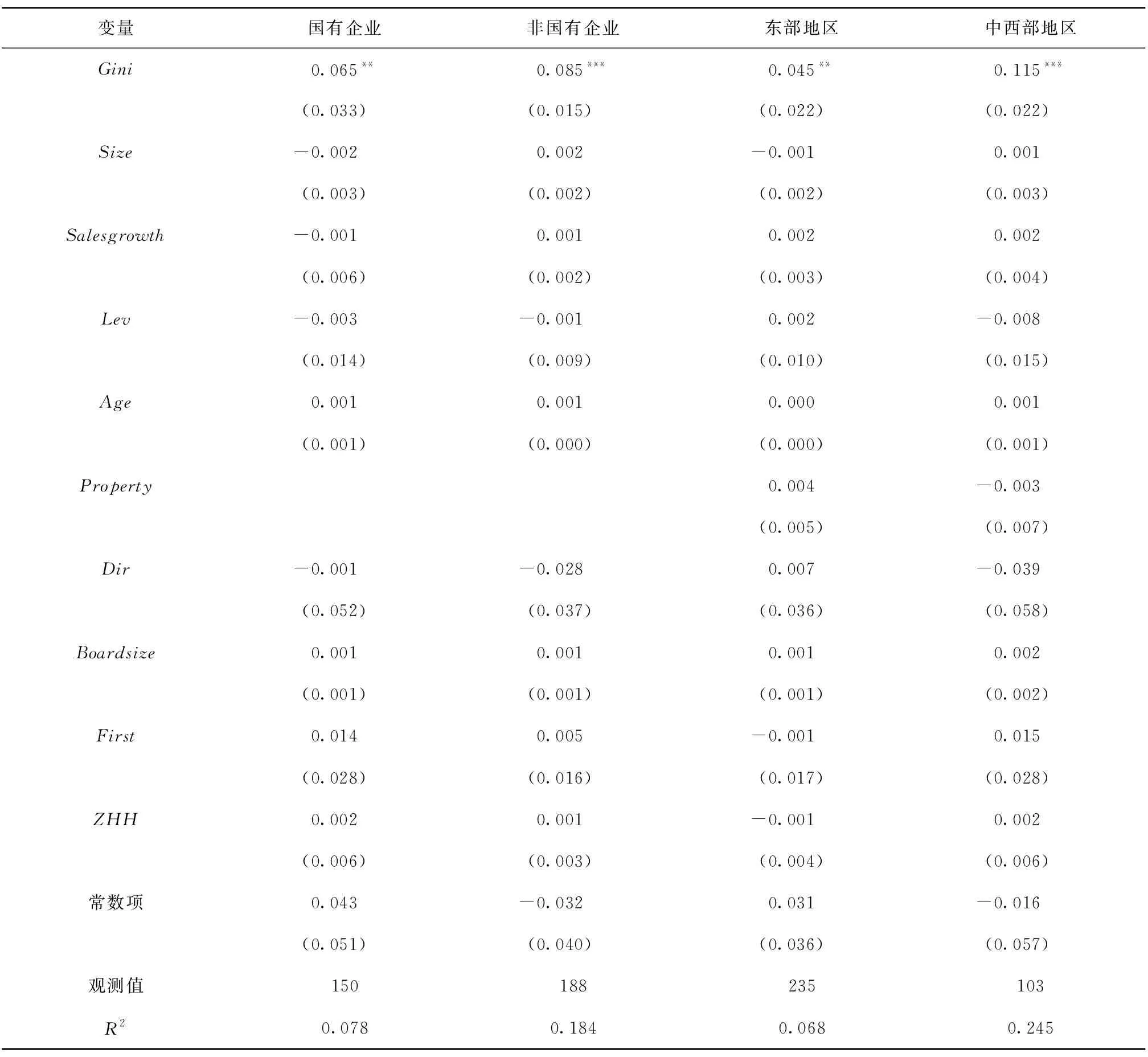

本文進一步探究不同情境下董事地位差異對公司投資效率的影響。首先,國有企業和非國有企業中董事地位差異的來源不同,故而產權性質會影響董事地位差異與公司投資效率的關系。因此,本文將樣本區分為國有企業和非國有企業,分析不同樣本中董事地位差異對公司投資效率的影響。其次,不同地區開放程度會有權力距離指數的差異。如東部地區市場化程度更高,可能會弱化高權力距離下董事地位差異對公司投資效率的影響。因此,本文將按照樣本公司注冊地,將樣本分為東部和中西部,分析不同地區董事地位差異對公司投資效率的影響。

表6給出了異質性分析結果。國有企業樣本的Gini系數為0.065,在5%水平下顯著為正,而在非國有企業樣本中,Gini系數為0.085,在1%水平下顯著為正。通過組間系數差異檢驗發現二者不存在顯著差異(P=0.660),表明董事地位差異對公司投資效率的影響在國有企業和非國有企業中都為負,不存在顯著差異。原因可能在于部分非國有企業如家族企業,由于股權集中,也存在較為嚴重的董事地位差異。東部地區樣本中Gini系數為0.045,在5%水平下顯著為正,而在中西部地區樣本中,Gini系數為0.115,在1%水平下顯著為正。通過組間系數差異檢驗發現二者存在顯著差異(P<0.050),表明董事地位差異對公司投資效率的影響在中西部地區中更大。

表6 異質性分析

五、結論與啟示

(一)研究結論

何和黃(2011)分析了美國制造業公司中董事地位差異對公司績效的影響,研究發現在美國的董事會中董事地位差異具有協調、整合的功能,能夠最小化董事會中無意義的沖突,從而提升董事會的決策效率[8]。然而,在中國的轉型期制度環境下,本文的研究顯示董事地位差異并不能充分發揮協調、整合的功能,董事地位差異通過塑造董事會決策過程中的高個體權威和低程序理性,降低了董事會決策質量,從而降低了公司投資效率。

成熟市場經濟和轉型經濟在制度文化方面存在很大差異[46-48]。霍夫斯泰德等(Hofstede et al.,2010)通過權力距離指數探討了不同經濟體中制度文化差異對組織決策的影響[26]。已有研究發現,相比于高權力距離而言,低權力距離的經濟體中,組織上下級之間更多地追求效率,管理者更多地依靠經驗和能力來獲得員工的支持,所謂的層級制度只是角色分工不同而已。因此,在低權力距離社會中,董事地位差異體現了董事經驗、能力上的差別。在此背景下,高地位董事可以利用其地位影響董事會決策過程中不同董事之間的沖突、摩擦,不同董事之間存在不同意見時,可以發揮仲裁人的角色或者為其他董事更好的意見提供背書,進而最小化董事會決策過程中的沖突,強化董事會的運作效率。董事地位差異的這種協調機制是建立在低地位董事對高地位董事的認可和尊重基礎上的。然而,在中國的高權力距離企業文化中,董事地位差異更多地反映身份上的不平等。一些中國學者在探討董事會中權力不平等時認為這是中國傳統文化中等級觀念所導致的。中國企業的董事會中以董事長為代表的部分董事或者曾經在政府部門任職的董事等通常具有比其他董事更高的職場地位[49-50],這也導致了董事地位差異沒有發揮與成熟市場相似的作用。總體而言,盡管已有對于地位差異的研究分析了地位差異的兩面性,但是并沒有區分不同制度環境下組織成員地位差異對組織結果的影響,而對于董事會成員地位差異的研究也只是探討了美國制度環境下董事會非正式層級對公司績效的影響,對于中國這種轉型環境下董事會成員地位差異對公司決策的影響鮮有涉及。考慮到成熟市場經濟和轉型經濟在制度文化方面存在很大差異,本文的研究具有現實意義。

(二)研究啟示

首先,長期以來,中國上市公司董事長作為公司的絕對領導在董事會中具有絕對權威,這導致董事會不同成員間存在地位差異,對公司投資決策產生重要影響。本文的結論也揭示了董事地位差異對企業投資效率會產生負面影響。因此,對于企業而言,應該建立健全現代企業制度,避免公司創始人或者大股東權力過大而導致的一言堂問題,充分發揮董事會集體合議的職能。

其次,本文結論表明董事地位差異會通過增加董事會中的個人權威、降低程序理性而影響投資效率。因此,對于存在董事地位差異的公司而言,一方面可以通過引入其他高地位董事,規避董事會決策中的個人權威對投資效率的負面影響;另一方面可以通過強化董事會決策的程序理性來降低董事地位差異的影響。如藍思科技股份有限公司嚴格按照法律、行政法規、規范性文件及公司章程等的規定和要求開展董事會日常管理工作。同時,在董事會決策中充分發揮董事會各成員在各自領域的專長,積極為公司治理與發展建言獻策,拒絕一言堂會議,要求所有成員充分發表意見、各抒己見、取長補短,形成高質、高效的會議氛圍,通過提高董事會決策中的程序理性,進而提高公司科學治理水平和科學決策方式。

最后,本文還發現董事地位差異對公司投資效率的影響在不同樣本中存在異質性。這種異質性主要表現在不同地區上市公司中。相比中西部地區而言,東部地區上市公司由于開放程度更高、市場化程度更高,因此能夠降低高權力距離背景下董事地位差異對投資效率的負面影響。這對監管部門的監管提供了重要的參考,即應該重點關注中西部地區公司中個人地位觀念對公司治理及公司決策的影響,在未來公司治理中提升對非正式制度的關注度。

本文探究了董事地位差異影響董事會決策過程特征,進而影響公司投資決策的過程機制。但是董事會決策過程還可能存在除了個體權威和程序理性之外的其他特征,如綜合性、共識、常規化等[51],董事地位差異是否會影響這些過程特征,以及如何對這些過程特征進行量化分析,也是未來需要進一步研究的問題。