大象無形 大美無言

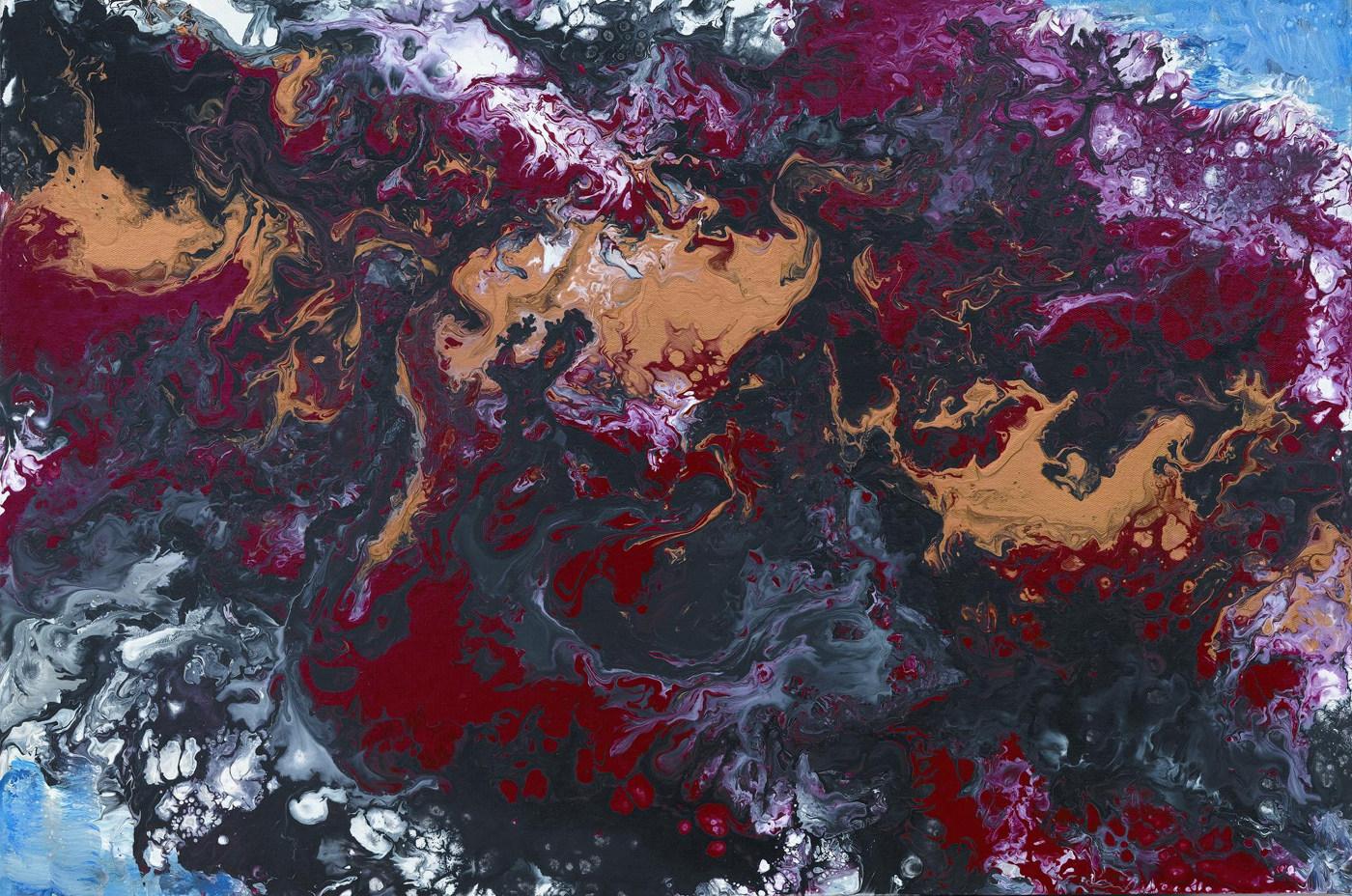

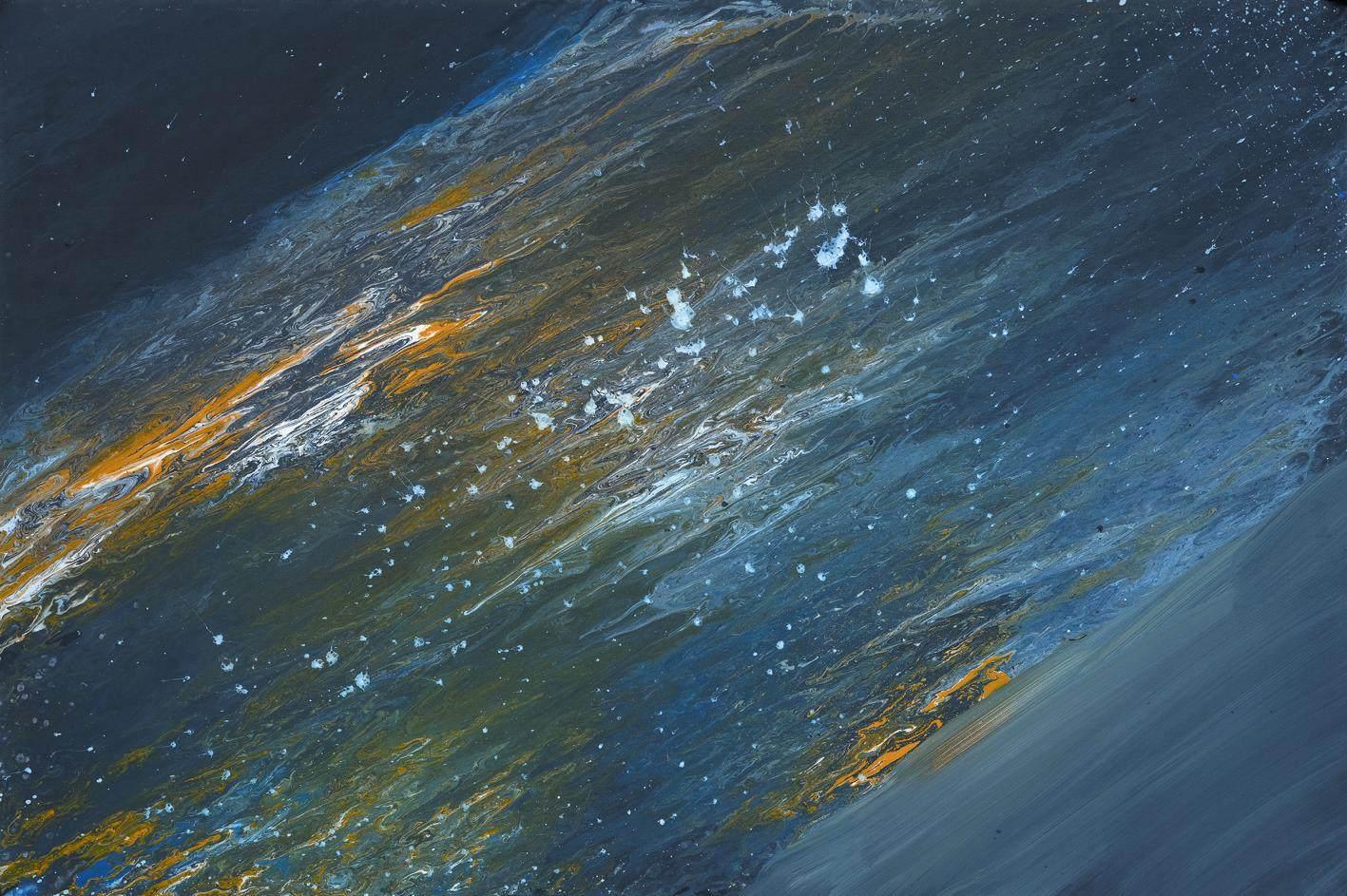

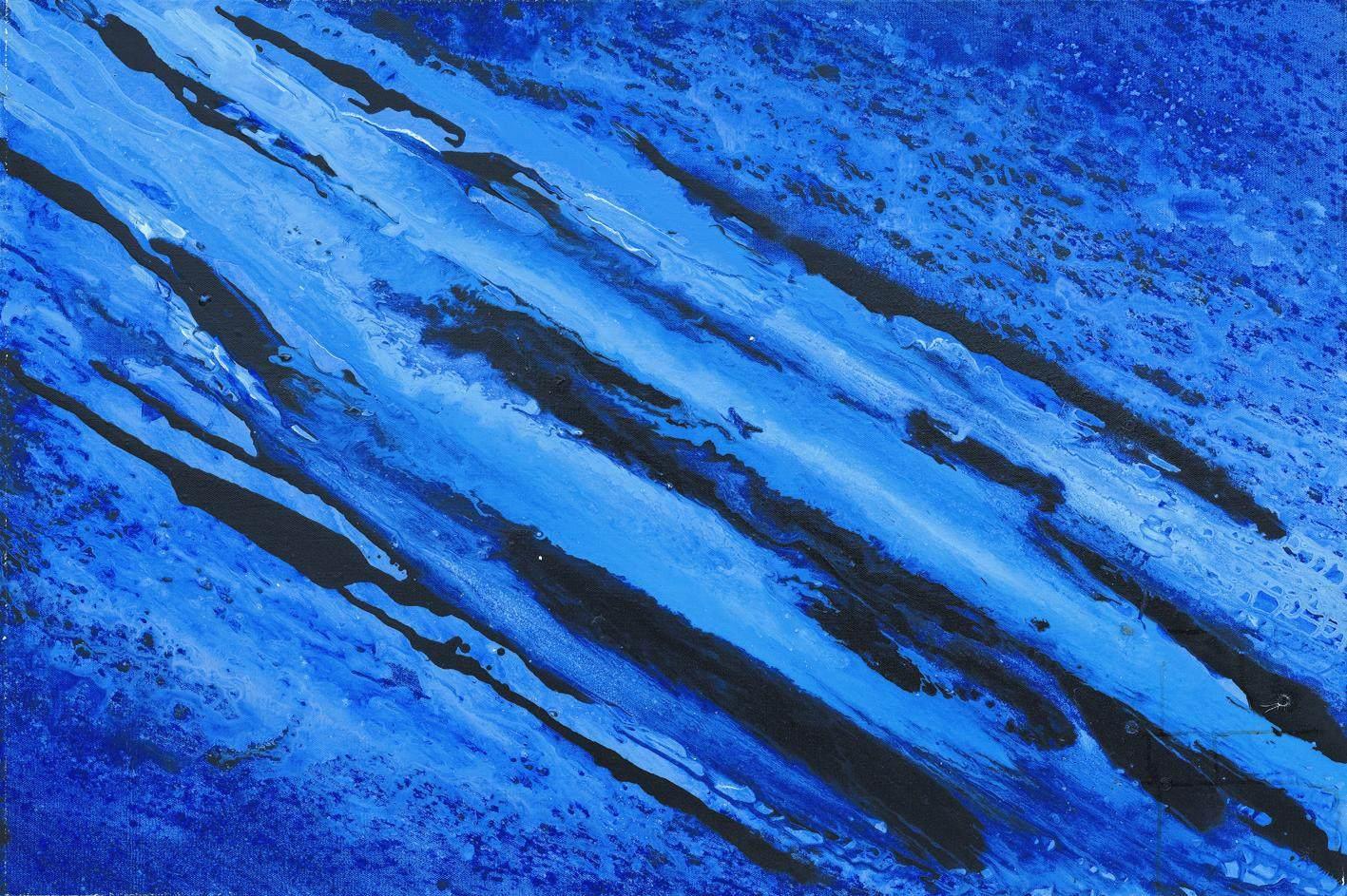

何仁誥先生的巨幅油畫以及綜合材料作品,使我深受震撼,其作品無論是思想內涵還是藝術技巧都給人以無限仰慕與感佩之情,通過與之開誠布公地對話和交流,筆者對其藝術圖像有了更為深入的了解,下面筆者將從其藝術作品的思想觀念、美學圖式、藝術語言三大方面予以全方位解讀。

一、以探索宇宙奧秘為宗旨的思想觀念

中華民族自夏商以來就開始對宇宙進行探索。夏代仲康帝時期,中國有了世界上最早的日食記錄,被稱為仲康日食;商代時期,中國已經有了系統的日食與月食記錄;春秋時期,中國更是最先有了關于哈雷彗星的記錄;戰國時期,中國還有了世界第二早的星表——甘石星表。此后,中國天文學的發展長期領先世界,為人類探索宇宙作出了重大貢獻。

中國古代的君主十分重視與崇拜上天,認為天象的變化關系國家的興衰,所以很早就設立了觀察天文的職位或者部門(例如西周的太史、明清的欽天監)來觀察天象變化,用來預測吉兇禍福、指導農業發展等。因此,中國古代的天文學十分發達,長期處于世界前列。

在探討宇宙科學的同時,中國亦產生了許多關于日月的神話傳說和浪漫主義詩歌。古人有關月球最著名的傳說為“嫦娥奔月”。此后嫦娥就成了月球的美稱,被古人視為“蟾蜍”“月精”。“嫦娥奔月”既表達了古人對月亮的美好憧憬,也傳遞出古人對愛情的美好想象。

中華民族很早就有對太陽的記錄,也對太陽十分崇拜。《山海經》中記載“夸父逐日”的故事,說夸父因為追逐太陽,筋疲力盡而死,表明了中華民族對太陽的向往與敬畏。

楚國的浪漫主義大詩人屈原曾寫過一首名為《天問》的長詩。全詩通篇是屈原對于天地、自然和人世等一切事物現象的發問。詩篇從天地離分、陰陽變化、日月星辰等自然現象,一直問到神話傳說乃至圣賢兇碩和戰亂興衰等歷史故事,表現了屈原對某些傳統觀念的大膽懷疑,以及他追求真理的探索精神。

中國的哲學宇宙觀可以追溯到古代的道家和儒家學派以及禪宗學派。在古代中國哲學中,宇宙被視為一個有機的整體,其本質是由一種或多種原力或物質組成。道家學派的宇宙觀認為,宇宙的本質是“道”,它是一種無形無相的力量,是宇宙的根源和本源,包括一切存在的原因和目的。在道家看來,宇宙是一個永恒不變的整體,在不斷地變化、流動和轉化中,萬物生長、枯萎、再生的循環過程也是宇宙的自然規律。

儒家學派的宇宙觀則強調天、地、人之間的關系。儒家認為宇宙是由“天、地、人”三個要素構成的。其中,“天”是至高無上的存在,是宇宙的掌控者,具有無窮無盡的智慧和力量,代表了宇宙的規律和秩序;“地”則是萬物生長的根源,是人類居住和生存的土壤;“人”則是宇宙的組成部分,也是宇宙的探究者和認知者。儒家學派強調人與宇宙的互動和共生關系,認為人類應當在天、地、人之間實現和諧與平衡,推崇“天人合一”的思想。

禪宗的宇宙觀主要包括兩個方面:一是認為宇宙是一個整體,包含了一切存在;二是主張以“無為”“順應自然”等方式去適應宇宙。禪宗的宇宙觀體現了一種整體性的思想。禪宗主張“一切皆空”,即一切現象都是無常的,沒有永恒的本質,因此不應該被看作是獨立的實體,而應該被視為宇宙整體的組成部分。禪宗的宇宙觀也體現了一種順應自然的思想。禪宗強調“無為而治”,即不要過度干涉自然,要順應自然的變化。這種觀點在一定程度上反映了對人與自然關系的深層思考。

總的來說,中國哲學的宇宙觀強調整體性和生命力,認為宇宙是一個動態的、有機的整體,萬物之間相互聯系、相互作用、相互影響。這種觀念與西方哲學中分析化的思考方式有所不同,突出了宇宙的生命力的重要性。

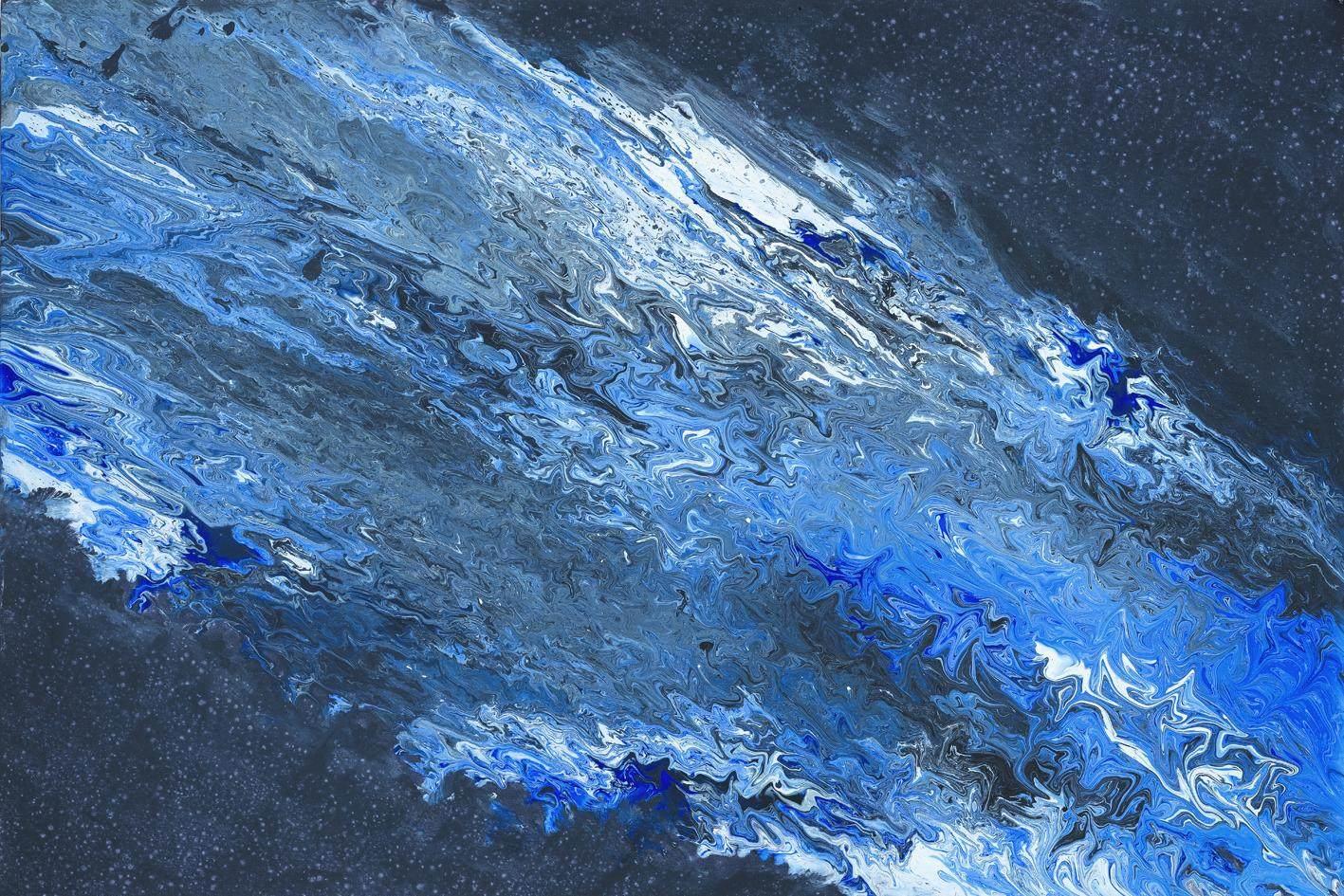

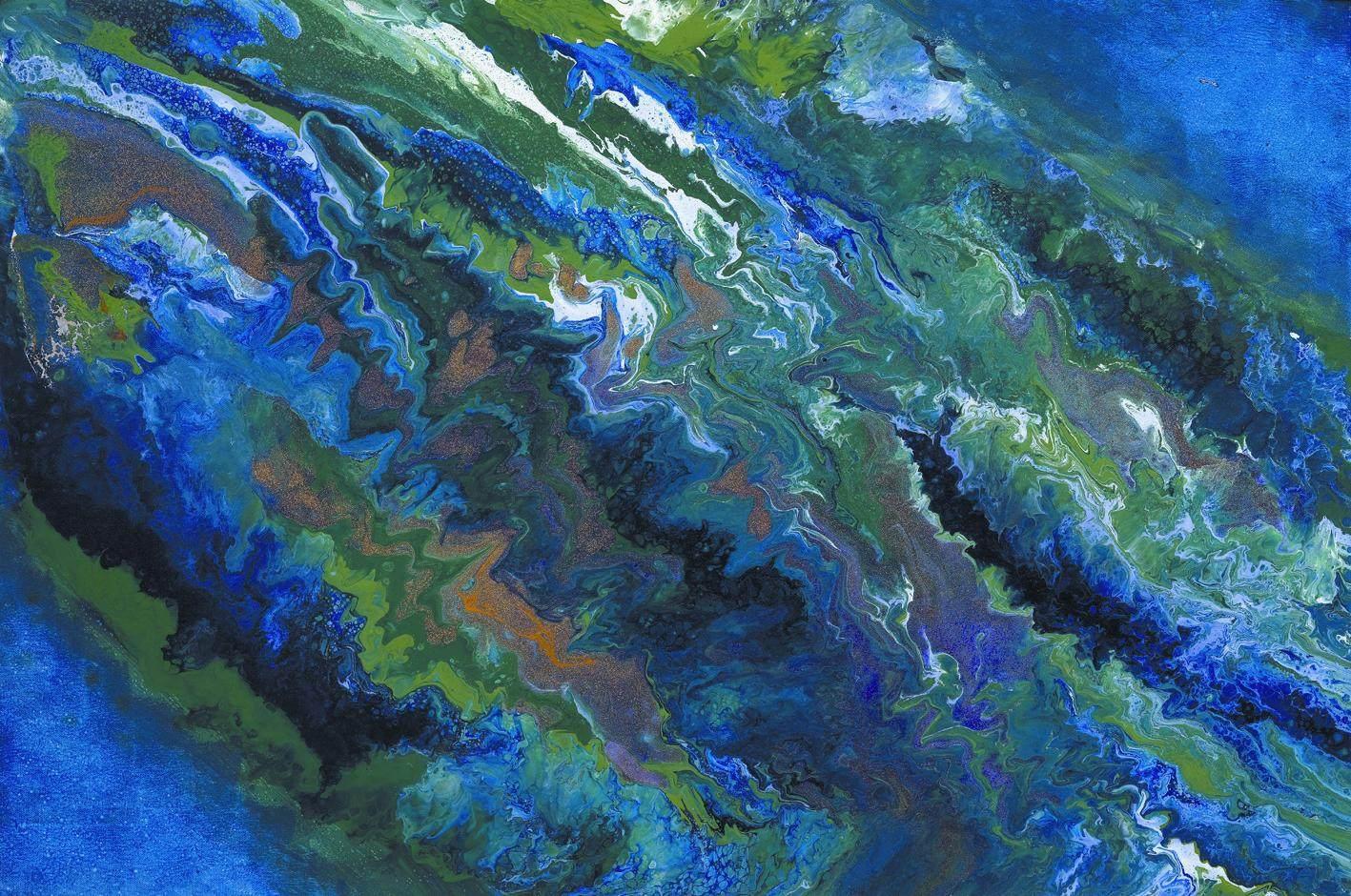

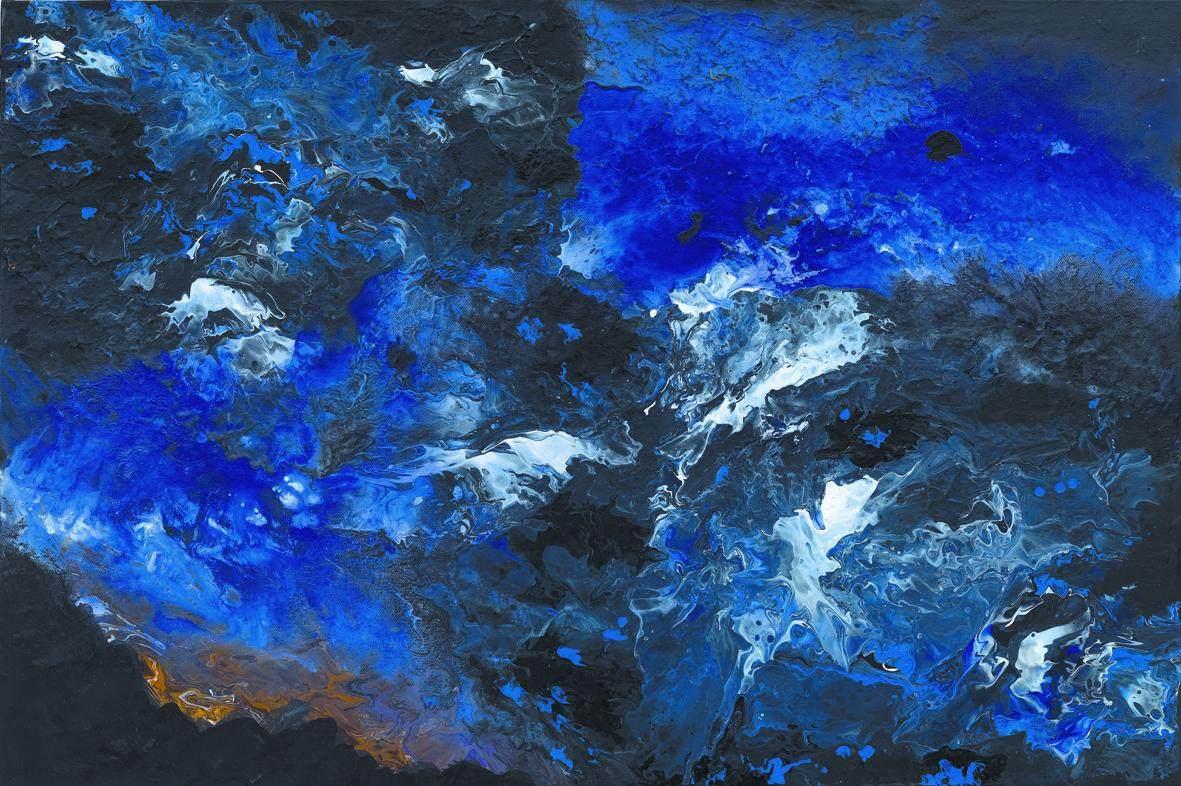

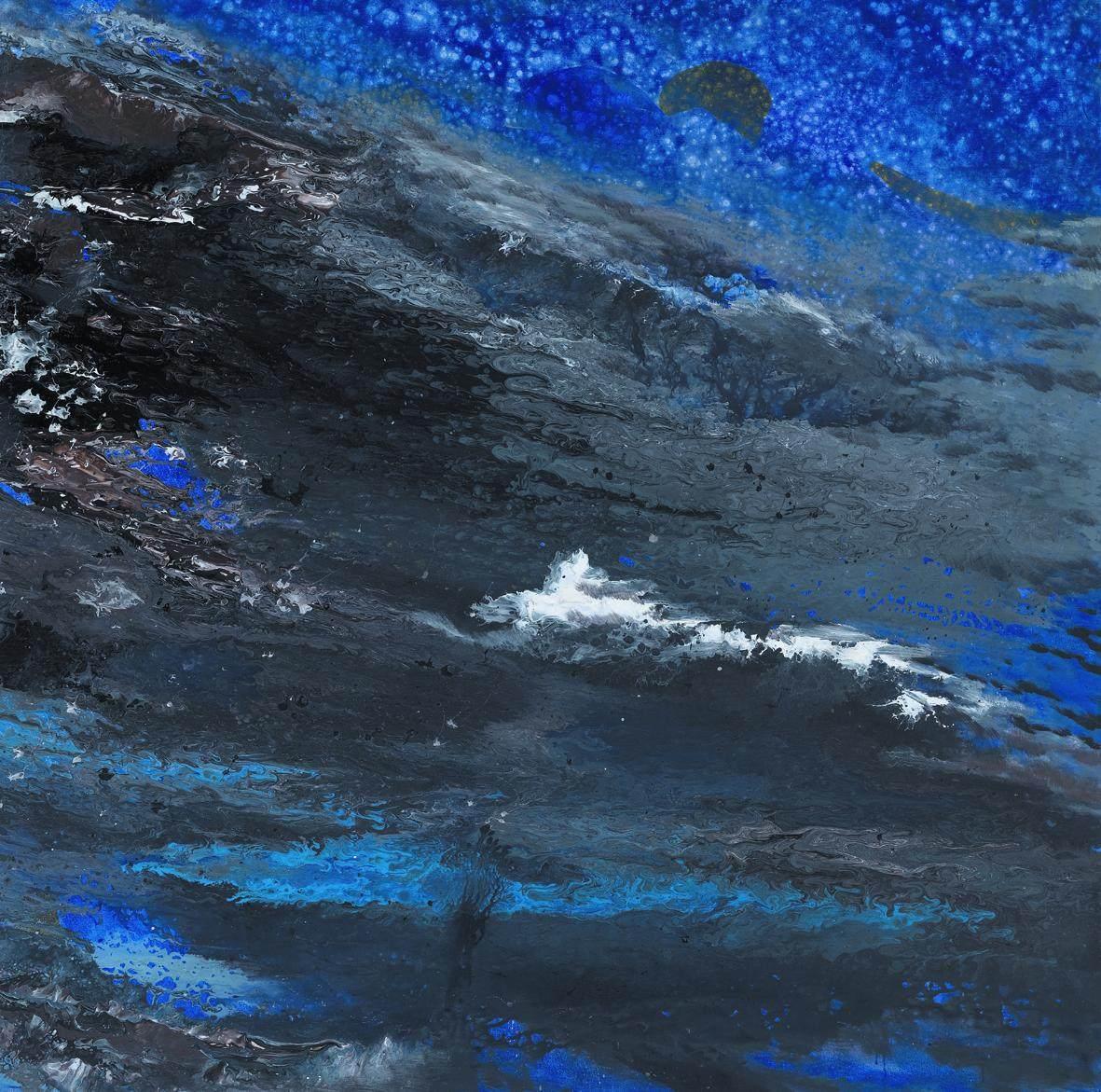

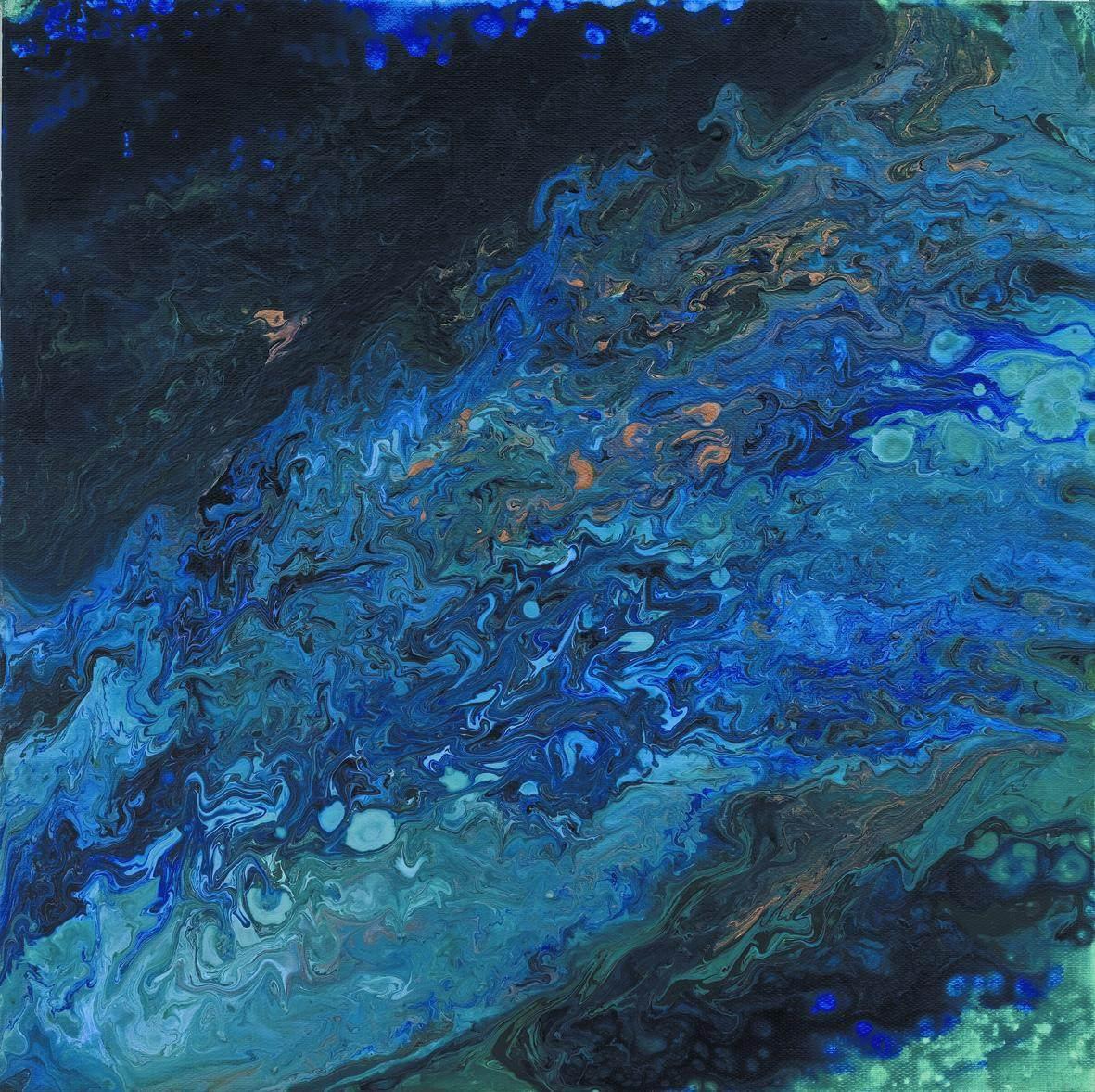

在何仁誥的繪畫作品中,飛揚的筆觸、激越的情感、流淌的色彩既詮釋出老莊所謂的“大象無形”“天地有大美而不言”的哲學觀念與美學思想,也傳達出儒家“和為貴”“繪事后素”“充實之謂美”等思想體系與美學原則,亦顯示出禪學所主張的脫俗自然、樸素靜寂、大道至簡等美學思想;同時,何仁誥的繪畫圖式還體現出西方的荒野哲學、生態思維以及反對人類中心主義的生態美學思想。

二、融會中西的美學圖式建構

對于消解具體客觀物象而走向純粹的形式符號,中西美學有著不同的話語體系與繪畫美學原則。下面筆者就予以分而述之。

(一)何仁誥的繪畫圖式借鑒西方形式主義美學和抽象繪畫的優長

西方形式主義美學是一種強調美在線條、形體、色彩等組合關系或藝術作品結構的美學觀,它與美學中強調藝術在于模仿或逼真再現自然物體之形態的自然主義美學相對立。

西方形式主義美學有著深遠的歷史淵源。古希臘的畢達哥拉斯學派就曾試圖從幾何關系中尋找美。英國藝術理論家威廉·荷迦茲在其《美的分析》中提出美是由形式的變化和數量的多少等因素相互制約產生的。啟蒙運動時期的德國藝術史家文克爾曼聲稱,真正的美都是幾何學。康德認為,審美不是邏輯,審美只能是對象的形式關系,對象形式成為審美中唯一的成分,美只在形式中,藝術就是創造這些純形式。[1]

康德之后,形式主義美學的主要代表是德國美學家赫爾巴特及其門徒奧地利哲學家齊默爾曼。赫爾巴特主張,美只能從形式來檢驗,而形式則產生于作品各組成要素的關聯中。

20世紀以來,英國藝術批評家羅杰·弗萊和克萊夫·貝爾對這種形式觀做了另一種闡述。弗萊認為,形式是繪畫藝術最本質的東西,由線條和色彩的排列構成的形式,把“秩序”和“多樣性”融為一體,使人產生出一種獨特的審美愉快。[2]貝爾則指出,再現性內容不僅無助于美的形式,而且會損害它。由線條、色彩或體塊等要素組成的關系,自有一種獨特的意味,是一種“有意味的形式”,只有它才能產生出審美感情。[3]

俄國畫家馬列維奇所倡導的“至上主義”一詞,意為“至高無上”,同時,它也是由馬列維奇創造的俄羅斯抽象主義藝術流派,活躍于1915年到20世紀30年代之間。至上主義的形式特點以抽象為核心,作品以直線、幾何形體和平涂色塊組合而成。[4]

荷蘭現代抽象派畫家蒙德里安指出,對于現代藝術家來說,美的體驗是一種宇宙的、普遍性的體驗,而抽象藝術的形式正是通過對宇宙關系的重新構造而將“普遍性要素”呈現出來。俄國畫家康定斯基把這些所謂的“普遍性要素”稱為抽象形式的內容,它主要是指抽象的點、線、面等形式要素本身的種種本性。

康定斯基與蒙德里安的區別在于,前者是色彩抽象,被稱為“熱抽象”,后者是幾何抽象,被譽為“冷抽象”。而康定斯基和馬列維奇的區別在于,后者強調幾何造型的至簡與至上,偏向于客觀主義與理性主義,而前者則側重于表現主義和神秘主義,努力將音樂的旋律和繪畫的色彩節奏融為一體。繼馬列維奇、康定斯基與蒙德里安之后,以波洛克、德庫寧、羅斯科為代表的美國抽象表現主義再次把西方抽象主義繪畫推向了一個新的高潮。

20世紀60年代,流行于歐美的一種利用光學的感覺加強繪畫效果的抽象藝術——光效應藝術登上藝術舞臺。這種藝術是建立在對抽象派和波普藝術反叛的基礎之上。創作的目的是要通過各種不同的紋樣和色彩,利用觀眾視覺的變化來造成一種幻覺效果。

進入20世紀80年代,美國畫家馬克斯·格因波特、艾德·毛瑟斯、唐納德·菲舍爾、山姆·佛朗西斯、愛德·克拉克以中國的徐渭、朱耷和石濤為榜樣,形成狂野、粗獷、豪放的畫風,成為美國當代抽象表現主義的領軍人物。[5]

形式主義在視覺藝術領域中直指繪畫的語言模式或符號譜系,而著力消解藝術的現實內容、客觀物象。當然,視覺形式主義不是一種純粹感覺形式(線條、色彩、質感、空間、光影),而是一種蘊含著理性觀念或哲學意味的形式,即形式自律中所表達出來的視覺符號隱匿著豐富的理性內容和幻化意象。何仁誥的繪畫美學和審美風格無疑借鑒西方形式主義美學和抽象繪畫理論,并在此基礎上著力強化中華美學精神和東方意象造型體系。

(二)何仁誥的繪畫理念從根本上說是以中國意象造型美學為核心

何仁誥的當代形式主義繪畫是建立在中國寫意文化與寫意哲學基礎之上的。古代中國哲學觀念是寫意造型的文化之源。中國古代哲學的核心是天人合一,強調人與自然的和諧共生。這種哲學觀影響寫意藝術的發展,甚至影響整個中國藝術的思維方式。意象美學概念屬于哲學范疇。意象理論在中國起源很早,《周易》就蘊含著“觀物取象”“觀象制器”的思想。《周易》涉及“象”和“意”的關系,提出“立象以盡意”的命題。莊子把“道”作為萬物的精神本體,“意”則是對“道”的領悟,它難以用語言傳達和模寫。在玄學家的“言意之辨”中,“意”指抽象的概念,但“意”被引入書畫領域之后,其內涵發生變化,從抽象的概念變成審美情思。在書法美學中,“意”作為藝術家主體情思的概念,被廣泛運用。在繪畫美學中,謝赫等人也把“意”作為畫家創作情感的概念使用,這些例子均說明當時人們開始自覺地將言意理論用來闡發審美創作問題。在言意理論的支撐下,“寫意”理論應運而生。在當代,寫意油畫和寫意雕塑一再被美術界所推崇,其實體現的是一種藝術自信與繪畫覺醒,而何仁誥先生無疑是寫意油畫的一位積極探索者。

(三)何仁誥的繪畫打通中西體系壁壘并使二者合而為一

如果說西方形式主義美學和抽象繪畫理論是何仁誥形式主義繪畫的表象,那么中國意象造型美學體系則是何仁誥形式主義繪畫的內核,二者的融合與交匯,催生何仁誥的新形式主義和后抽象主義繪畫體系。

何仁誥在自己的藝術世界中著力地表現形式、意象和“無相”。他的油畫極力消解具體形象和現實內容,由此加大藝術與現實時空的距離和反差,產生背離生活與自然原型的想象和玄幻,這無疑接近抽象藝術的本質——反理性、反現實、反內容,并在這種突破生活邏輯與現實造化的羈絆中形成獨特的情感宣泄符號與視覺張力表現。

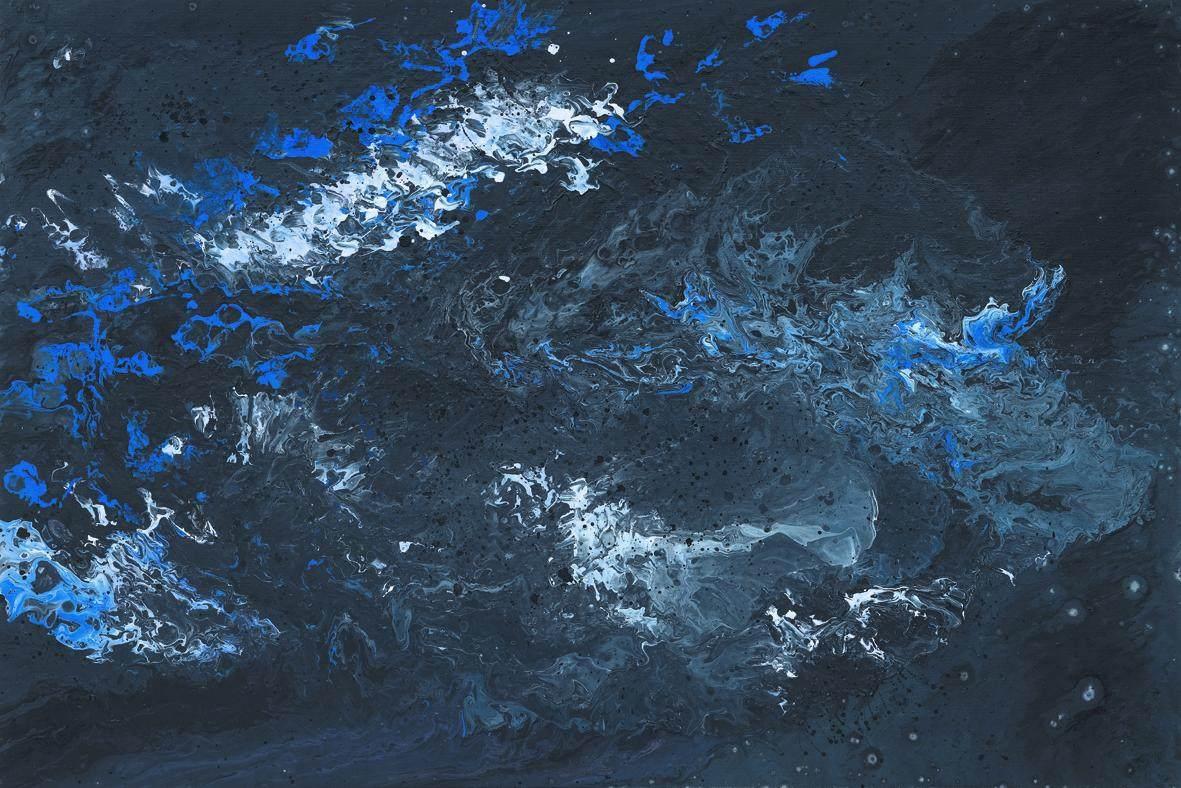

三、卓爾不群的藝術語言剖析

何文誥的藝術作品呈現出來的是頗具抽象化與形式感的色彩心象。他雖然借鑒西方形式主義美學與抽象繪畫元素,但是他不是一味予以繼承或照搬。他首先打破西方繪畫的焦點透視原則,代之以平面化和多點透視造型觀念,顛覆西方學院油畫的立體感和空間性;其次,他繼承張大千、劉海粟的潑彩繪畫技法,但是與二者的區別在于他走得更遠——打破任何具體的山水圖像和自然物象原型的束縛,走向極致性的形式自由和精神逍遙;再次,他借助媒材的特殊性,在許多作品上都營造出點點星光,這種藝術處理手法和新印象派的點彩法具有異曲同工之妙;最后,他的藝術作品消解具象造型手法,但是我們從色彩的濃淡、輕重、明暗、冷暖仍然可以看出具體的筆觸、肌理、質感,也就是說抽象藝術仍離不開具體的繪畫技法支撐,我們由此可以推測出他要建構的宇宙秩序與人文理想。這不是科學家的宣言,而是藝術家的預言——他希望以自己的藝術圖像傳遞天下大同的人類命運共同體理念。也就是說,他以藝術的方式去解決文化問題與哲學命題,這就是何仁誥美術作品的文化學意義。

何仁誥以平面化的涂抹和寫意化的色彩語言營造自己心中的宇宙印象,對暗物質、天體黑洞、元宇宙等世界焦點問題予以人文反思與精神叩問,將強烈的東方主義藝術觀和中國畫的美學觀引入油畫創作中,并使中西諸種造型元素得以融合與貫通,這實屬大膽獨創與另辟蹊徑。何仁誥往往以偏冷的色彩作為主色調,再輔之以暖色加以對沖,這實際上是對理性與感性、激情與冷靜的調和與平衡,反映出他對儒家“不偏不倚”的中庸理性精神的崇拜與敬仰。雖然,他的畫中沒有描寫任何人物、景物,但是,觀者通過這些藝術圖像可以窺見畫家對于神秘文化與未知世界的求索精神。何仁誥的藝術作品以抽象化的視覺形式建構為核心,必然打破觀眾的常態化欣賞習慣,增強繪畫圖式的陌生化效果。他以抽象化平涂造型語言和強烈的色彩沖擊,表現人文化和詩意化的宇宙景觀,這是一種心靈的風暴和主觀精神的游弋,屬于一種形而上的“有意味”的形式,這種形式飽含著藝術家的情感涌動,他在藝術抽象形式中表達的是人類追求的精神性的存在和藝術家對客觀世界的個性化、主觀化審美認知。這些色彩符號蘊含著某些神秘主義的傾向,有著對未來深入探索的心態。他的作品強調構圖的至簡至潔,給人以少勝多、筆簡意深的審美遐思,進而形成自己特有的后抽象主義與新形式主義繪畫風格。

以意象化和寫意化為主旨的宇宙系列作品,堅持以簡勝繁的造型路線,但大色塊涂抹和抽象化語符并沒有完全走向西方極少主義,而是著力構建造型意象化和色彩寫意化的藝術理想,其實質就是將中國文人畫的大寫意精神和大寫意手法移入油畫創作之中,將中國畫的潑墨潑彩手法與西方繪畫的形式構成、光影變化、色彩表現進行融會,使油畫作品更加注重神采與風骨、氣韻和境界。所謂油畫作品的意象性或寫意性,就是對“意趣”和“抒情性”的強化。何仁誥之所以消解宇宙中的具體物象,就是為了摧毀藝術與現實的相似度,拉大這種距離感,其目的就是為了增強藝術的想象力,凸顯油畫的中國性和東方感,增強中華藝術的自信心和軟實力。

何仁誥的抽象油畫追求“形式至上”與“形式中心論”,這是對寫實油畫過于依賴現實物象的強烈反叛,所以在觀念、構圖、立意等方面達到出奇制勝的審美驚艷。他將傳統的水墨大寫意和色彩大寫意語言進行抽象化處理,對類似夢境中的潛意識和無意識予以強化,追求無象之象與大道至簡,由此,作品充滿幻象結構——即無法言說或難以言說的“超真實”幻覺、想象和擬像。這里面隱含著道家的齊物論思想和對自然之道的哲學反思。所謂的“道”,幽冥恍惚,深不可測,包含著宇宙生生不息的運行規律。宇宙系列作品作為生命映像,以概括豪放、蒼勁率意、似有還無、朦朧含混的形式語言,營造出疏簡散淡、樸實素茂、大巧若拙、得意忘形的審美心境。這種抽象化的造型具有復合多義、不似之似之美,蘊含著難以言說、只可意會的審美韻味和繪畫理趣,其實質就是中國藝術美學所追求的筆少意豐、形簡道深的獨特境界。宇宙系列作品以較為酣暢淋漓的色彩,描繪藝術家心中的幻象。這種簡括與抽象其實就是大象無形、大美不言、大道無極等道家哲學理念的藝術化闡釋,用中國藝術美學來概括,就是“狀難寫之景,如在目前,含不盡之意,見于言外”。只有剝離具體物象,才能割裂藝術與現實的同一性,才能讓觀者專注于藝術的本體語言與自律符號,這也是何仁誥新形式主義和后抽象主義作品對美學和藝術所作出的最大貢獻。

總之,何仁誥的繪畫作品以陌生化的形式語言和抽象化的視覺符號,向我們展示出獨樹一幟的新形式主義和后抽象主義的繪畫構想和審美追求。其作品中的形式自律和幻象隱喻中蘊含著豐厚的中西方哲學思想與文化理念,也是其作品的聰慧與睿智之處。強化觀念、弱化技巧是當代藝術的一個重要轉向,何仁誥的繪畫作品在此向度上給了我們極大的啟迪與激勵,謹以此文向何仁誥先生的藝術探索致敬。

參考文獻:

[1]王宏建,袁寶林,主編.美術概論[M].北京:高等教育出版社,1994:478,479.

[2][3][英]弗蘭西斯·弗蘭契娜,查爾斯·哈里森,編. 現代藝術與現代主義[M] .張堅,王曉文,譯.上海:上海人民美術出版社,1988:107-108,134-135.

[4]瓦爾特·赫斯. 歐洲現代派畫論選[M].宗白華,譯.北京:人民美術出版社,1980:150—151.

[5]黃丹麾.異曲同工之妙:論美國當代抽象表現主義繪畫與中國書法、水墨的關系[J].藝術廣角,2016(03).

作者單位:中國美術館