新時代中國雕塑發展的三個學術方向

郅敏

中華文明是世界上唯一自古延續至今、從未中斷的文明,形成了積淀深厚、一脈相承的文明體系。縱觀歷史進程,不斷地溯源與創新是中華文脈生生不息的根本所在。在近日召開的全國宣傳思想文化工作會議上,習近平文化思想首次提出,習近平總書記以“明體達用、體用貫通”為表述,再次強調了中華優秀傳統文化創造性轉化和創新性發展的重要性,明確提出“著力賡續中華文脈、推動中華優秀傳統文化創造性轉化和創新性發展,著力推動文化事業和文化產業繁榮發展,著力加強國際傳播能力建設、促進文明交流互鑒”等具體要求,成為新時代藝術創作的燈塔與基石。

中國雕塑藝術直觀而鮮活地反映出中國各個歷史時期社會文化生活,創造出諸多如今仍享譽世界的雕塑精品,無不展現出中華文化的獨特性、多元性和包容性。以敦煌莫高窟為例,最早開鑿的北涼第275窟塑像具有典型的犍陀羅風格,這是古希臘文化與東方文化融合的藝術風格。犍陀羅風格在印度阿育王時期傳入中國,并結合在地審美形成了獨具特色的中國范式轉化,人物形象、服飾圖案、造像技法等均產生新變。由此可見,中華文明基因中的自我認知是兼容并包中國藝術風格形成的核心要素。

新時代以來,中國雕塑家緊跟時代步伐,以藝術回應時代強音,取得了開拓性成就。中國雕塑一方面在創作中守正創新,立足于中國歷史文脈,不斷創造出具有時代氣象的藝術作品;另一方面加強在教育中學科體系、學術體系與話語體系的建設,推動中華優秀傳統文化的傳承與發展,在歷史自信與文化自信的鮮活底色中擔負起新時代的文化使命,發展出三個極具潛力的學術方向:

一、以傳統賦新詩,具有東方美學意境的主題性雕塑創作蓬勃發展。中國藝術家將傳統美學與世界文化融會貫通,以東方哲學思想為立足點,積極探索主題性雕塑語言的創新。藝術家吳為山將“立象以盡意”中的“意象”與中國畫中“以形寫神”等傳統觀念,創造性地運用于新時代主題性雕塑創作,發展出獨具風貌的中國寫意雕塑,推動具有中國風格的當代雕塑在國際的交流與傳播。

吳為山曾對傳統雕塑進行了風格的劃分,提出了“寫意”雕塑的理論框架,在其為香山紀念館創作的系列主題性雕塑中,生動刻畫了中國共產黨人的英勇事跡,人物形象栩栩如生,歷史畫面如身臨其境;又如作品《問道》,以“孔子問道于老子”的典故塑造,釋放出豐富的精神意蘊和內涵。吳為山的雕塑藝術通過古代和現代一脈相承的藝術語言展示了中華民族美的歷程,并多次在德國、法國、俄羅斯等國展覽,成為承載新時代中華文化的和中外文化交流的溝通媒介。同時,作為一位有文化責任的國家美術館館長,吳為山準確把握和主動參與世界文化發展的新視域,通過國際論壇與展覽等方式,推動植根于中國傳統文化優秀藝術作品的國際展示,彰顯了新時代文化自信,也體現尊重文化多樣性的鮮明特質。

二、以創新引未來,積極將中華優秀傳統文化的創造性轉化與創新性發展融入雕塑藝術創作。新時代全球化藝術語言的交流互鑒激勵著藝術家在人類命運共同體的世界語境中,重新反觀自身傳統文化的內核與精髓,并結出碩果。很多藝術家自覺地回歸到中華母體文化主題,不斷提煉出具有時代特征的創新性藝術表現形式。

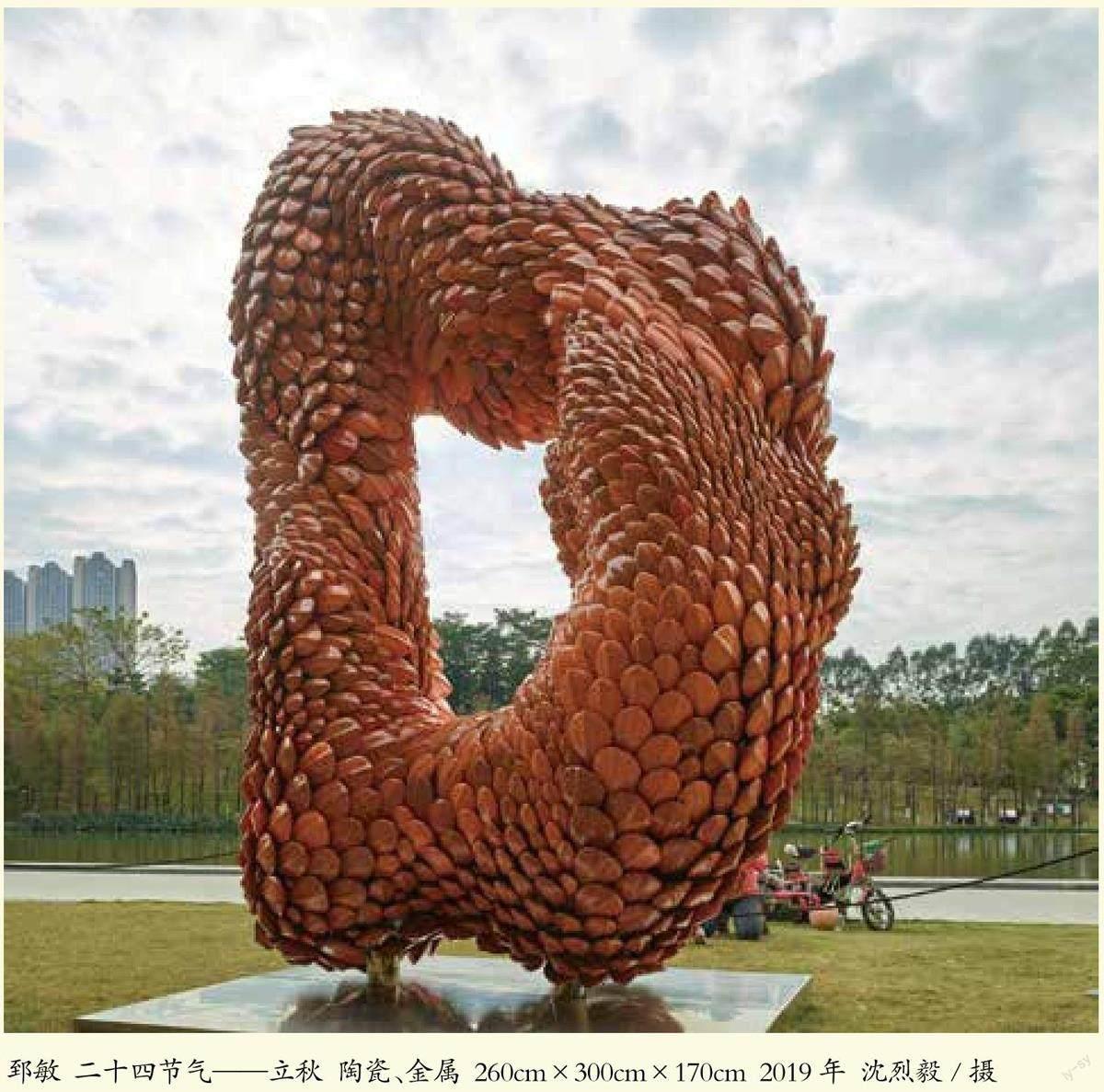

近20年來,我的雕塑創作一直圍繞著中華優秀傳統文化的創造性轉化和創新性發展,《河圖洛書》《天象四神》《立表測影》《觀象授時》等中國古典文化命題成為我的創作核心。近些年,我創作的《二十四節氣》系列作品,以中國傳統時間觀念與世界性時間觀念之間的張力為切入點,用抽象的立體形體表達出中國人對宇宙、天地、人生的獨特感知,這種感知來源于中國古人在生活實踐中對自然的一再追問。此系列中的《二十四節氣——立秋》獲得2022年意大利佛羅倫薩文學與藝術獎雕塑類金獎,以雕塑藝術的方式向世界講述著中國故事,讓世界感知中華民族創新前進的步伐。

三、以交匯促融合,不斷推動信息時代背景下雕塑藝術的跨越式發展。在科技全球化的社會環境中,科技的發展賦予了藝術更多維度的創作形態,藝術與科技融合發展成為未來藝術發展的趨勢之一。數字信息與人工智能推動了雕塑創作從創作觀念、創作過程到展示方式的體系創新,線性的制作流程部分轉向為非線性的藝術實驗。數字技術為創作提供了邏輯運算能力,參數化建模體現了規律性和隨機性共存的數字化特征,衍生出了新的雕塑形式;上述方式再結合3D打印等快速成型技術,可以實現雕塑項目整體的流程化。科技對藝術的影響還體現在藝術創作過程中人與人的聯結關系、流程的細分化與專業化等方面,這些因素促使不同地域、不同學科與不同觀念之間形成交流互通,應充分利用科學技術給藝術帶來的積極效應提升國家文化軟實力和中華文化影響力。

雕塑藝術是一種世界性的語言,世界各地的人們都用雕塑表達對自然和歷史的獨特認知。新時代以來,中國雕塑藝術始終聚焦時代發展的現實需要,在賡續中華優秀傳統文化的同時,發展出獨具風貌的東方意象和生機勃勃的當代氣象。在具有中國特色東方意象的文脈傳承理念觀照下,中國雕塑更應該積極融入新時代中國藝術學三大體系建設實踐,以高度的文化自信講好中國故事,用藝術傳播中國聲音,為中華民族偉大復興提供堅強思想保證和精神力量。

(作者系中國藝術研究院雕塑院常務副院長、博士研究生導師)