文化和旅游部2023年全國美術館館藏精品展出季活動入選項目 以展促藏的美術館生態發展實踐

馬文婷

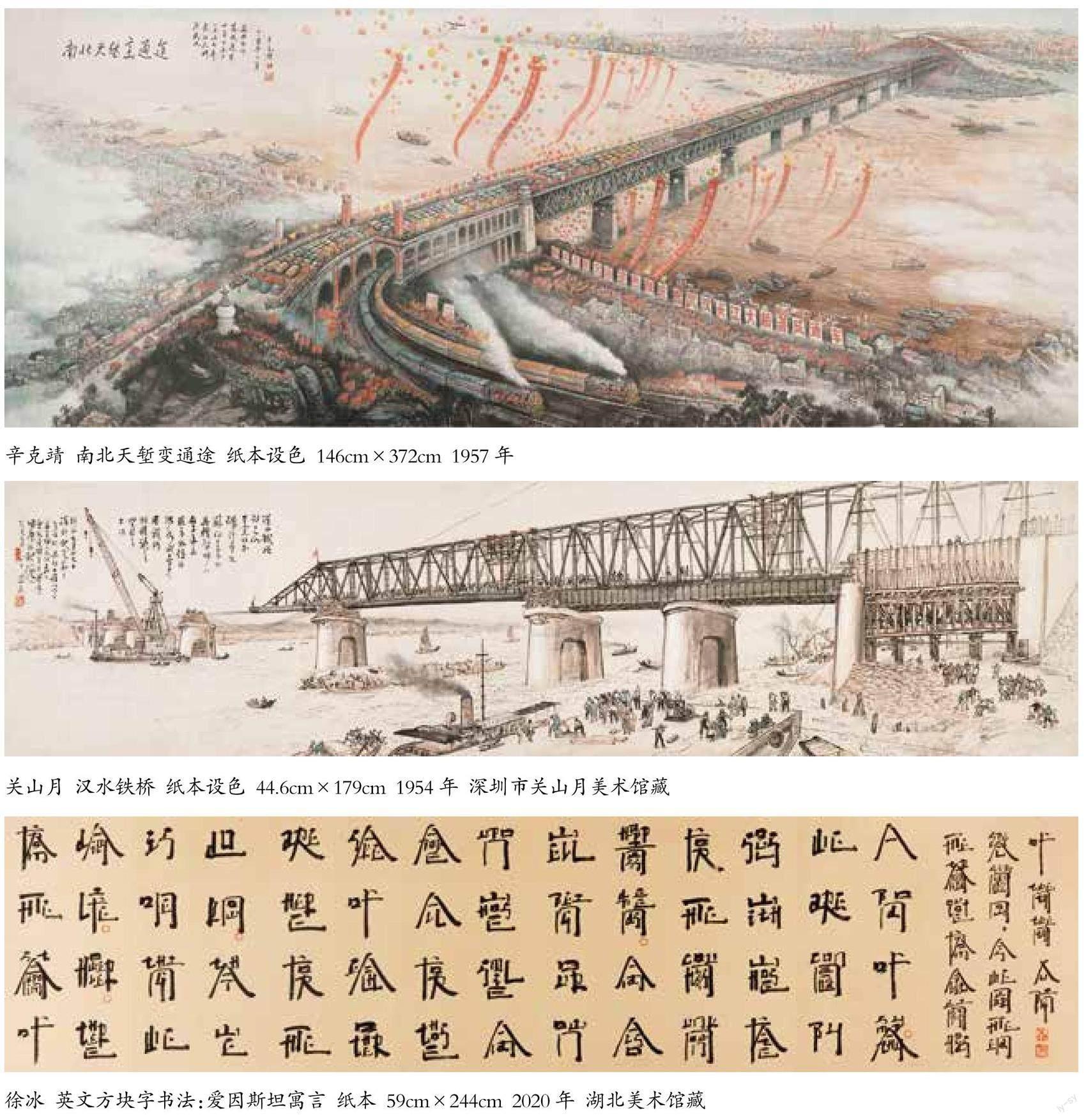

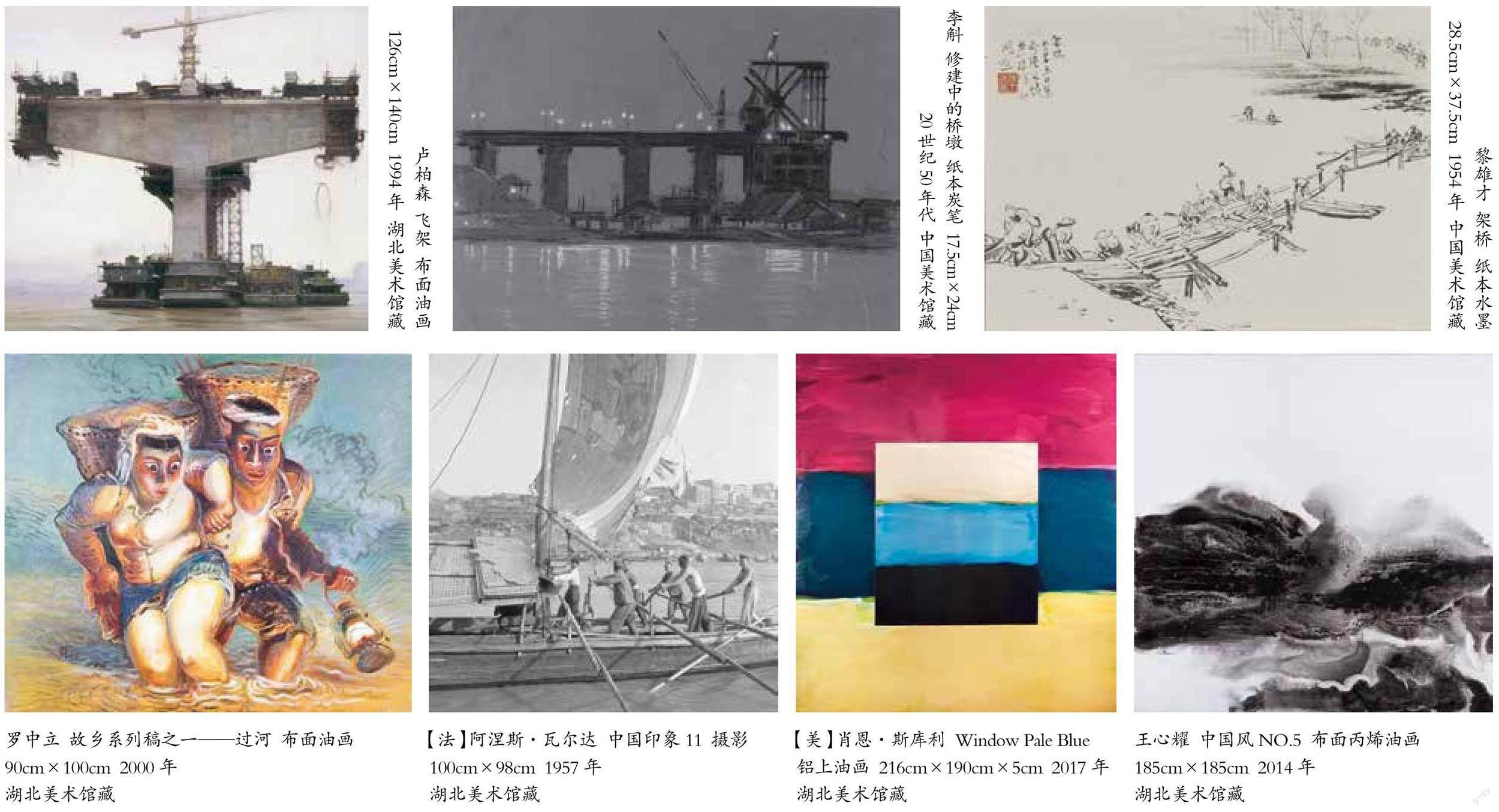

“大江南北——湖北美術館館藏‘大橋及相關主題藝術作品展”為湖北美術館入選文化和旅游部2023年全國美術館館藏精品展出季項目。展覽圍繞“大橋”這一主題,分為互通、互聯、互鑒三個部分,以湖北美術館館藏國內外藝術家相關作品為基礎,同時聯合湖北省內外美術館的藏品資源,呈現與區域發展、互動聯接、互鑒交流等相關的作品,旨在以“橋”彰顯特色,以“橋”聯通世界,以“橋”互鑒文明。

該展第一期于7月12日至8月13日在湖北美術館展出,得到深圳市關山月美術館、浙江美術館、廣州美術學院美術館、美術文獻藝術中心等美術館和藝術機構的鼎力相助,社會反響熱烈;第二期于9月28日至11月13日開展,在中國美術館的大力支持下新增了部分重要展品,如中國美術館館藏黎雄才的《從漢水望長江》《架橋》、李斛的《武漢長江大橋橋墩建設》《修建中的橋墩》等。本次展覽是湖北美術館首次嘗試將重要展覽在暑期和國慶兩個重要節假日期間,以一年兩期、更換部分重要展品的形式展出,以期集合館藏精品,于典藏活化、推廣傳播、交流互鑒中實現文化惠民。

在展覽籌備實施階段,策展人提出“大橋”這一展覽主題后,湖北美術館展覽執行團隊就在現有館藏“大橋”主題作品的基礎上,補充相關重要展品:一方面,通過向中國美術館、深圳市關山月美術館、浙江美術館、廣州美術學院美術館、武漢美術館、美術文獻藝術中心等省內外美術館和藝術機構聯系,獲取相關藏品資訊并聯絡借展;另一方面,順勢而為,集中發力,開展相關作品征集工作,擴大現有主題收藏,進一步完善湖北美術館特色收藏體系。本次展覽展出有王建國先生捐贈給湖北美術館的一幅水彩寫生作品《藍木橋》(中南美術專科學校校園內的一座橋,關山月、黎雄才、張肇銘等先生都曾在這座橋上留影),就是在展覽籌備階段新入藏的展品。

展覽開展后,吸引社會各界人士來到美術館觀展,得到業界和廣大觀眾的普遍認可。從美術館接待的團體觀眾的反饋、展覽留言本記錄的散客觀眾的反饋、美術館志愿者講解員服務的觀眾的現場反饋,和美術館接待的其他參觀嘉賓的反饋來看,主要有以下幾點:一是展覽主題鮮明且與武漢這座城市密切相關,“大橋”承載著江城武漢幾代人的集體記憶,引發觀眾們的深切共鳴。二是展覽結構層層遞進,展品面貌豐富多樣,可滿足不同觀眾群體的觀展期待和訴求。從藝術家筆下有形的“物象之橋”:武漢長江大橋和武漢長江二橋等跨江橋梁、城市立交橋以及山區水利工程橋等,到無形的“溝通之橋”“藝術之橋”,展覽將表現江河湖海、社會生活變遷發展的美術作品,分類聚合,讓國內外藝術家的相關作品同臺展示,跨越時間與空間的距離互鑒文明。

基于本次展覽策劃和學術理想的有效實踐與傳達,湖北美術館成功吸引多位藝術家的主動捐贈,推進了美術館“以展促藏”的生態發展。其中一位藝術家在看了展覽之后,就決定將自己于20世紀50年代創作的一幅表現武漢長江大橋題材的宣傳畫原稿捐贈給湖北美術館,同時,還將另外一幅曾由人民美術出版社出版發行的獲獎作品也捐贈給湖北美術館。還有其他幾位藝術家在看完展覽之后也主動聯系美術館詢問作品捐贈事宜。

通過“大江南北——湖北美術館館藏‘大橋及相關主題藝術作品展”,湖北美術館在以展覽策劃推動“典藏活化”,以特色收藏推進“以展促藏”工作取得成效。如果說美術館“以展促藏”的做法,是限于收藏經費的不足而做出的變通,那么現今的展覽實踐活動,除了體現著收藏與展覽的互補性,也正顯示著這種方式的多樣性和有效性,及其在見證時代文化的創新與建設方面的重要意義。

(作者系湖北美術館收藏研究部主任)