藝術家與遷安高麗紙

趙健 楊昶賀

造紙術源于中國,現有的出土文獻與實物證明自蔡倫以前就已存在。三國時期,為避戰亂,中國百姓也將造紙術傳入朝鮮半島。到了唐朝,這一地區生產的手工紙——高麗紙,出現了回傳至中國的現象,并在宋元時期大量涌入。

高麗紙在宋代常被用作書卷的襯紙,后又被用于制作紙扇,到了清代,高麗紙作為貢紙,主要供宮內使用,用以裱糊、書畫等。清代乾隆時期內府曾組織仿制高麗紙,所成紙張被稱為“乾隆仿高麗紙”,紙張右下角印有紅色橢圓形印戳。無論是高麗貢紙還是乾隆仿高麗紙都屬于較為昂貴的紙品,非為民間日用。民國以后北方地區百姓用于家中裱糊窗墻的“高麗紙”并非上述兩種紙張,而是遷安所產高麗紙。

遷安高麗紙由于纖維堅韌、透光度高、經濟耐用,在北方百姓的日常生活中,多用于糊窗、糊墻。除此之外,遷安高麗紙還曾用于房契、地契書寫、木版年畫印制,民國時期《冀東日報》、晉察冀邊區票子與當地課本印刷也用此紙。

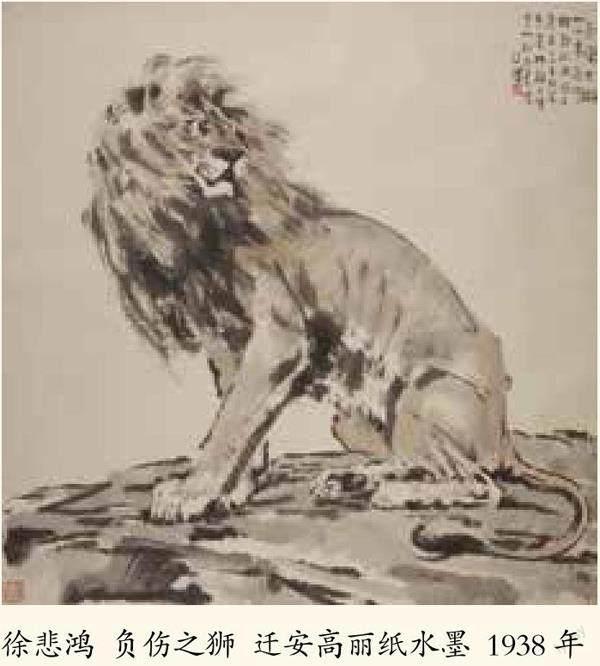

遷安高麗紙在20世紀30年代左右與繪畫結緣,并在20世紀80年代進入藝用上的高峰。《徐悲鴻一生》中記載了徐悲鴻曾經使用遷安高麗紙作畫的內容:“在中大上課,他常穿藍布大褂。作書畫,常用高麗紙,取其質韌而價廉。”文中廉價的高麗紙即為遷安高麗紙,魯愚與郭武的文章《徐悲鴻與遷安高麗紙》可以證明:“1929年,徐悲鴻在一個紙店看到了遷安高麗紙,愛不釋手,于是買了些,回家試著作了幾張畫……從此一發而不可收。”徐悲鴻1938年創作的《負傷之獅》、1944年的創作的《會師東京》與1953年創作的《奔馬》等多幅作品均是采用了遷安高麗紙。蔣兆和的《流民圖》也是在遷安高麗紙上繪制完成的。其學生馬振聲曾參與修復《流民圖》,并在接受采訪中談道:“《流民圖》中的遷安高麗紙紋比后來生產的遷安高麗紙紋要明顯。”在此幅畫作裝裱過程的文獻中也有記錄:“1942年間,蔣先生來到我學徒的寶華齋,叫我師傅替他買高麗紙若干張,后來我們才知道是為了畫《流民圖》。”除此之外,蔣兆和的其他許多作品也是在遷安高麗紙上完成的,如《給爺爺讀報》《春雨》等。

而到了20世紀60年代后期,以黃永玉、袁運甫以及后來的云南現代重彩畫派(俗稱“云南畫派”)為代表的畫家們則開始探索繪畫作品的表現性。他們進一步主動嘗試發揮高麗紙的韌樸紙性,并將自己的新觀念和技法試驗相融合,創作出許多具有裝飾意味的繪畫作品。黃永玉善于在遷安高麗紙上雙面作畫,他利用不同型號的排刷、毛筆來駕馭中國傳統墨色與西畫中的丙烯顏料,將墨色的自然暈染和顏料的率性覆蓋發揮到了極致。

同時,當年中央工藝美術學院(現為清華大學美術學院)的師生大量使用遷安高麗紙。1979年王玉良、劉巨德等多名新入學的研究生在龐熏琹的提醒下,準備了大量遷安高麗紙赴敦煌臨摹創作。他們都曾贊美這一紙張非常結實,非常適宜條件較為艱苦的戶外寫生,并且可雙面繪畫、承載不同繪畫材料和工具的特點使其可以用于塑造斑駁感與歷史感,富于肌理表現力。

從古至今,日用材料轉化成藝用,或者進而改良制作專為藝用的不勝枚舉。遷安高麗紙起初為生活使用,重點還在于它的廉價樸拙、柔韌滲合的特性,而且尺寸也比較大,當它的這些日常特性偶遇到那些具有現代性探索精神的中國畫家時,遷安高麗紙被用于現代性的繪畫上似乎也順理成章了。

(作者分別系清華大學美術學院視覺傳達設計系教授、清華大學美術學院在讀博士,文章內容節選自《裝飾》雜志《從日用到藝用的遷安高麗紙》一文,有刪改)