DIP付費下高倍率病例特征分析

童雪君,呂 翔,楊 帆

(揚州大學附屬醫院醫療保險辦公室,江蘇 揚州 225003)

2020年3月,中共中央、國務院發布《關于深化醫療保障制度改革的意見》(中發〔2020〕5 號),謀劃了未來十年我國醫療保障制度改革的路徑,明確了深化醫改的目標。其中,建立管用高效的醫保支付機制是深化醫療保障制度改革的重要內容之一。2022年5月,國務院辦公廳印發《深化醫藥衛生體制改革2022年重點工作任務》(國辦發〔2022〕14號),明確在全國40%以上的統籌地區開展按疾病診斷相關分組(DRG)付費或按病種分值(DIP)付費改革工作。2022年6月,揚州市醫保局發布《揚州市區域點數法總額預算和按病種分值付費結算管理辦法(試行)》(以下簡稱《結算管理辦法》),明確自2022年7月起,市內20家試點醫院(含樣本醫院)正式進入DIP付費。DIP付費下,醫保支付方式從項目付費轉變為打包付費,這是醫院發展歷史上一次非常重大的變革,醫院運營管理的能力和水平面臨重大挑戰。按照《結算管理辦法》,高倍率病例指醫療費用為該病種支付標準2倍以上的病例。為推動學科發展建設、鼓勵新技術應用,將按照項目付費總費用-按病種基準總費用降序排序,取一定比例(一般為5%)納入特例單議范圍給予補償。從醫院運營角度來看,高倍率病例會導致醫保基金支付不足,過高的高倍率病例占比會給醫院運營帶來較大影響。為提升醫院DIP付費運營質態,通過研究總結高倍率病例入組特征,分析其產生原因及影響因素,針對原因落實高倍率病例管理舉措,為DIP付費政策提供數據支持及優化建議。

1 資料與方法

1.1 資料來源

本研究以揚州市某大型三甲綜合醫院為樣本醫院,選取2023年2-6月(2023年1月收治新冠肺炎病例較多,為減少此類數據的影響,故取值自2月份開始)進入DIP付費結算的28,988例病例(占同期出院病例78.83%)為研究對象,從病案首頁和醫保結算清單中提取上述病例相關信息作為分析數據來源。

1.2 研究方法

基于文獻研究和數據可及性,結合醫院實際,從診療難易程度、病例入組問題、醫療費用結構指標3個維度12項指標[1,2],將高倍率組作為實驗組,正常組作為對照組,進行比較分析。采用SPSS 26.0軟件進行數據處理,不符合正態分布的定量資料以P50(P25,P75)表示,采用Z檢驗進行兩組間差異分析。計數資料以例數和百分比[n(%)]表示,采用卡方檢驗進行兩組間差異分析,P<0.05認為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 高倍率病例組基本情況

樣本醫院2023年2-6月DIP付費結算高倍率病例為1367例,占全部DIP結算病例的4.72%,平均住院天數為16.46,病種分值均值為1.34。前5位病種分別為Z51_S21(其他醫療照顧_治療性操作組)、J15.9_M1(未特指的細菌性肺炎)、Z51.9_M1(未特指的醫療照顧)、J18.9_M1(未特指的肺炎)、D12_S2(結腸、直腸、肛門和肛管良性腫瘤_治療性操作組)。前5位病種僅第5位為手術病種,也一定程度反映了醫院內、外科服務能力的差異。

2.2 高倍率病例組與正常病例組的比較

2.2.1 診療難易程度

從病例分值均值、平均住院日、手術病例占比、危重病例占比、轉科病例占比、除外醫囑離院(包括死亡、醫囑轉院等)占比6個指標進行對比分析,發現高倍率病例組(1367例)與正常病例組(24,145例)相比,以上6個指標差異均具有統計學意義,見表1。

表1 診療難易程度對比

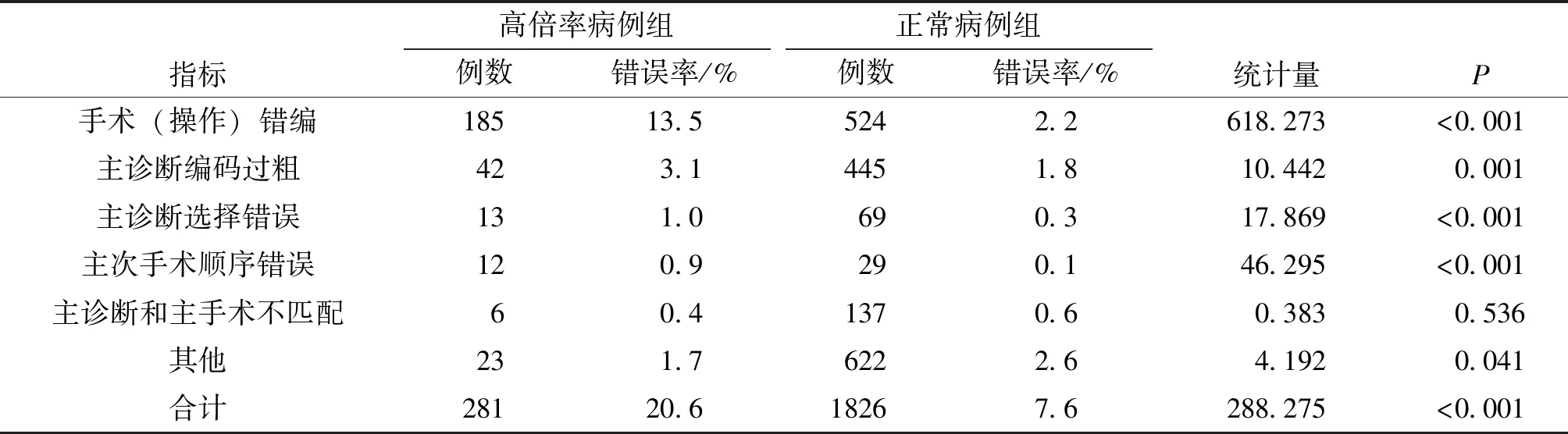

2.2.2 病例入組問題

針對1367份高倍率病例,結合醫院DIP運營分析系統質控結果,請醫院高年資病案科編碼員進行逐一核對。結果顯示,高倍率病例組與正常病例組入組錯誤率差異有統計學意義,高倍率病例組入組錯誤率明顯高于正常病例組,其中手術(操作)錯編、主診斷編碼過粗是主要原因,見表2。

表2 病例入組問題對比

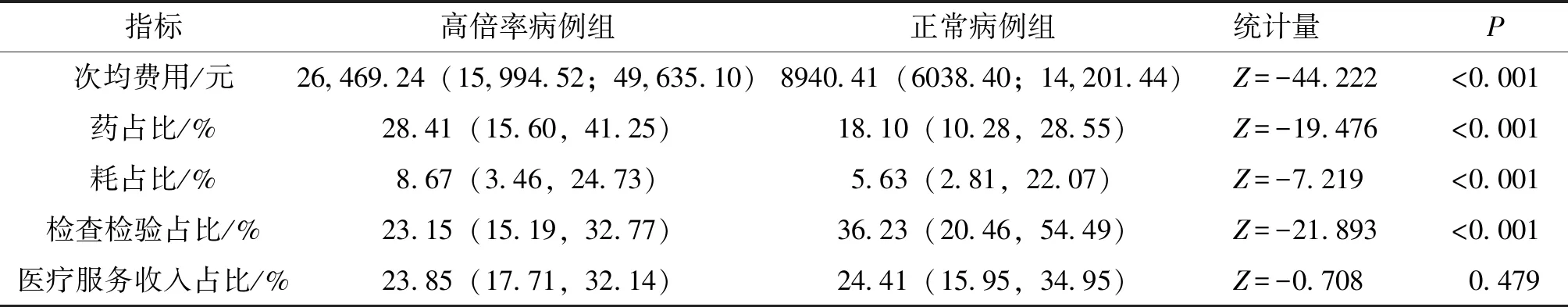

2.2.3 醫療費用結構指標

從次均費用、藥占比、耗占比、檢查檢驗占比、醫療服務收入占比5個指標進行對比分析,結果顯示除醫療服務收入占比外,高倍率病例組與正常病例組在次均費用、藥占比、耗占比、檢查檢驗占比差異均有統計學意義,高倍率病例組藥占比和耗占比高于正常病例組、檢查檢驗占比低于正常病例組,見表3。

表3 醫療費用結構指標對比

3 討論

3.1 診療難度更大的病例易成為高倍率病例

DIP付費病種分值是通過分值來量化病種的資源消耗程度[3],某病種分值=某病種次均住院費用÷區域總體次均住院費用,數值越高,資源消耗越大[4]。本研究發現,高倍率病例組分值低于正常病例組分值,提示樣本醫院因高分值病種導致高倍率病例很少的實際情況。但手術病例占比、危重病例占比、轉科病例占比等較高,提示該部分病例診療難度較大。

3.2 編碼錯誤率更高的病例易成為高倍率病例

病案編碼是DIP入組的基礎,直接決定了病例分值及醫保基金支付金額。高倍率組病案編碼錯誤率達20.6%,入組錯誤率高于正常病例組。根據病例進一步分析,主要由于手術(操作)錯編、主診斷編碼過粗等,導致本應進入高分值病種的病例,進入了低分值病種,因而實際費用遠高于低分值病種,產生了高倍率病例。高倍率病例診療難度大,但病種分值卻不高,也印證了以上結論。

3.3 費用結構不合理的病例易成為高倍率病例

研究結果顯示,高倍率病例次均費用高于正常病例,其中藥占比和耗占比高于正常病例,檢查檢驗占比低于正常病例,提示費用結構不合理的病例易成為高倍率病例[5]。高倍率病例組的藥占比、耗占比較高,主要是由于這部分病例診療難度較大,費用未得到合理控制。

4 建議

4.1 重視病案首頁質量,提升編碼準確性

為持續改進病案首頁質量,提升編碼和DIP入組準確性,結合醫院管理實踐,需從以下幾個方面入手:①加強對臨床醫生編碼員的業務培訓,以問題為導向,切實提高編碼能力和病案首頁質量[6,7];②建立一支科室層面的DIP工作專員,負責科室DIP付費工作的日常管理、培訓、監控及督導;③積極引進DIP運營分析系統加強編碼管理,通過信息系統進行全流程質控,使病種診斷與醫療資源消耗更為匹配,減少因編碼錯誤導致入錯組的可能。

4.2 加強診療行為監管,規避道德風險

根據以上分析結果,診療難度大的病例更易成為高倍率病例,從而造成醫保基金支付不足。為避免臨床科室出現因規避虧損而推諉患者、分解住院、費用轉移、高套編碼等情況的發生,以堅持公立醫院公益性的根本屬性,醫保辦、醫務部、行風辦等職能處室可聯動,加強臨床診療行為的監管。具體做法:①實施專項督查,對DIP付費病例,尤其是高倍率病例,針對病案首頁、編碼、分解住院、慎用新技術新項目、服務不足等情況進行稽核;②加強日常監管,針對合理檢查、合理用藥、合理治療、合規收費、醫德醫風進行檢查。檢查結果在醫院內部公示,并對不合理病例依據院內規定進行處罰;③加強臨床路徑管理,結合臨床路徑退出病例,以及時預警高倍率病例,做好與臨床科室的溝通。

4.3 明確自身行業定位,專科差異發展

樣本醫院為三級甲等綜合性醫院,總體醫療服務能力較強,但各專科服務能力有一定差異。對于醫療能力較強的專科,建議進一步提高醫療技術水平,提高自身競爭力和吸引力,以服務高病種分值病例為目標。同時,有效利用雙向轉診機制,病程治療后期積極向基層醫療機構轉診,減少高倍率病例的產生,進一步提升服務效益及效率。對于醫療能力一般的專科,以服務低病種分值病例為目標,通過成本管控和增加病例數量實現專科發展。

4.4 制定專項考核辦法,引導提質增效

作為公立醫院醫療服務最大的購買方,醫保支付方式的改革促使公立醫院必須及時從傳統單一的成本管理模式轉向綜合的戰略成本管理模式[8]。針對此,醫院可制定DIP付費專項考核管理辦法,作為醫院績效考核方案的補充,重點考核臨床科室DIP付費入組病種分值均值、醫療服務收入占比、平均住院日、醫保稽核指標等方面指標,同時針對承擔急難危重患者救治、代表學科發展方向、具備高新技術等核心競爭力的臨床科室給與政策傾斜,充分彰顯醫院公益性,發揮DIP付費績效評價在醫院管理科學化、規范化、精細化中的引導作用。

4.5 建立健全溝通機制,完善配套政策

DIP付費通過對整個區域的醫保支付總額進行控制[9],試圖通過“內卷”實現醫療費用的下降。但由于疾病特殊性,必定有部分疑難、危重病例出現超支。且由于病種目錄庫更新滯后于醫療技術的發展,存在部分病例治療方式實屬于高分值病種,但因無相應病種而進入低分值病種。為掌握真實情況,院醫保管理部門可深入臨床科室,與臨床科室共同分析目前支付制度存在的問題,對因政策性問題等導致的高倍率病例,積極向醫保主管部門反饋,完善高倍率病例配套政策。隨著疾病譜及治療方式的變化,及時更新病種目錄庫,結合實際完善特例單議病例認定規則,在緊密型醫聯體內實現總額打包支付,探索特需醫療服務另行支付等[10]。

醫保支付方式改革下,醫保基金實現了從被動支付到戰略購買的地位的轉變,是國家多措并舉控制醫療費用上漲的重要手段之一[11]。在保證醫療質量的前提下,醫院只有通過提質增效才能實現可持續發展,通過規模擴張的發展老路行不通。DIP付費下,醫療機構必須刀刃向內,自覺調整病種收治結構、醫療費用結構,提質增效,實現高質量發展。