先行行為侵權的侵權責任之省思

摘 要:備受關注的江秋蓮訴劉暖曦生命權糾紛案是檢討中國法上先行行為引發的不作為侵權的良好契機。不作為侵權在侵權法中屬于例外,原則上不作為侵權與作為侵權具有等值性,但不必過分苛求,司法實務中法官認定不作為侵權責任較輕。不作為侵權中作為義務來源之間的混淆與重疊需厘清,先行行為異于部分民法基本原則、法定義務等來源形式,具有獨立存在價值,但其成立需要嚴格限制,以避免過度限制行為自由。作為義務來源認定上的形式法義務說存在較多問題,并不可采,應該采取形式與實質法義務結合的綜合說,探求認定作為義務的實質法律依據。先行行為創設或維持民事權益侵害的緊迫、巨大危險,原則上須具有違法性,例外情況則不要求。先行行為的特性是具有可歸責性、損害發生的高概率性,嚴重依賴損害結果及法官價值判斷,同時具有雙向限制功能,其應從過錯侵權一般條款中進行解釋。過失不作為與第三人故意作為結合引發損害之際,應放棄相當因果關系學說之適用,而采取風險降低理論,進行妥當的規范性分析。

關鍵詞:江歌案;不作為侵權;先行行為;因果關系;作為義務

作者簡介:石記偉,南京大學法學院博士研究生,主要研究方向:侵權法(E-mail:1543530450@qq.com;江蘇 南京 210093)。

基金項目:國家社會科學基金青年項目“《反外國制裁法》域外效力研究(23CFX071)”

中圖分類號:D913 文獻標識碼:A

文章編號:1006-1398(2023)06-0119-13

一 問題的提出

2016年11月3日凌晨,留日中國女學生江歌因幫助好友劉鑫(現名劉暖曦)解決其與前男友陳世峰的感情糾葛而被陳世峰殘忍殺害(下稱江歌案),該案經媒體報道后引發民眾廣泛關注。2017年12月20日,日本東京地方法院以故意殺人罪、恐嚇罪判處陳世峰有期徒刑20年;(東京地裁平28(刑わ)2622號·平28(合わ)299號。)并于2018年3月28日作出刑事附帶民事判決,判令陳世峰向江歌母親江秋蓮賠償27,578,806日元,但是其無財產可供執行。江歌遇害后,江秋蓮與劉暖曦因各種分歧導致關系徹底破裂。2022年1月10日,青島市城陽區人民法院對江秋蓮訴劉暖曦生命權糾紛案(下稱劉暖曦案)作出一審判決,認定劉暖曦在江歌案中存在過錯,判決其賠償原告各項損失69.6萬元。(山東省青島市城陽區人民法院(2019)魯0214民初9592號民事判決書。)判決甫一作出即引發各界熱議。2022年12月30日,青島市中級人民法院對劉暖曦案作出終審判決,駁回劉暖曦上訴請求,維持原判,二審案件受理費由劉暖曦全部負擔,(山東省青島市中級人民法院(2022)魯02民終1497號民事判決書。)判決現已被強制執行完畢,這標志

著江歌逝世6年多以來,其間耗時3年多的劉暖曦案暫告結束。(2023年6月,劉暖曦申請了案件再審,目前山東高院在立案審查中,本文以該案第一、二審判決所揭示的問題為研究對象,后續案件走向對本文影響不大,況且該案改判的幾率較小,參見山東省高級人民法院(2023)魯民申7177號應訴通知書。)

劉暖曦案的兩審判決結果值得贊同,但其論證說理尚存疑問。實質上,該案案情并不復雜,無非是各方介入過度,人為增加難度而已,去蕪存菁后,反倒是研究先行行為引發的不作為侵權的良好樣本。劉暖曦案宣判后,學界已進行了有益評析,但是對先行行為理論、因果關系、作為義務等論題的分析尚有缺失。(代表性文章:楊立新、李怡雯:《受助者的作為義務及侵權責任——以“江歌案”為視角》,《福建師范大學學報(哲學社會科學版)》2022年第3期,第44—58+169—170頁;謝鴻飛:《江秋蓮訴劉暖曦生命權糾紛案的關鍵侵權法理》,《中國社會科學報》2022年3月2日,第4版;張平華:《因幫助他人而受害的私法救濟——以江歌案民事一審判決為例的考察》,《法律科學》2022年第5期,第110—127頁。)此外,實務中法官處理前述問題也有不足,例如,先行行為界定混亂、因果關系論證闕如、《民法典》第1005條的適用范圍不明等。故以劉暖曦案為契機,對先行行為引發的不作為侵權的侵權責任涉及的學說、立法及實務觀點進行深入檢討,略陳淺見。當然,論文中的劉暖曦案既是引子,也具有論題范圍限制的作用,限于文章篇幅,并非對先行行為侵權涉及的所有問題均進行研究。考慮到二審判決補充了一審判決中缺失的侵權沖突法依據,國際私法規范之適用在本案中問題不大,無須贅述。鑒于《民法典》對不作為侵權的規定與以前差異很小,故案例數據也涵蓋《民法典》施行前的,但無意于苛責以前的審案法官。文章展開的思路是:首先簡要分析劉暖曦案,提出需要討論的問題,然后結合學理、實務與立法規定進行綜合分析檢討。特需說明的是,由于侵權法學界對先行行為理論的研究較為薄弱,故將適當地借鑒刑法學的學思智慧來彌補侵權法之不足,增強論證的說服力。

劉暖曦案中被告是否構成侵權是各方爭議的焦點,從兩審判決書可知,法院的論證說理整體上遵循了先沖突法規范,后侵權法上責任構成認定的邏輯順序,尚可接受。但存在如下問題:將作為義務來源中的特定關系、部分民法基本原則及權利義務相一致原則、先行行為雜糅;將江歌、陳世峰與劉暖曦三人前幾個月的接觸都納入分析范圍,一體混合處理作為與不作為;把先行行為與事后侵權整體處理等。本案揭示的主要問題是:作為義務來源之間的區分標準及價值;作為與不作為的區分標準;先行行為的性質、特征及判斷標準;先行行為與事后行為的關系等。考慮到前述問題及文章主題,首先需要對作為義務來源形式進行整體性的界定分析,然后進一步論述先行行為的區分價值,以下詳細展開。

二 作為義務來源形式之界分

(一)作為義務來源形式之整體性界分

不作為侵權認定之前提是確定作為義務。通常而言,民事主體負有不得侵害他人合法權益的消極不作為義務,違背此義務者構成作為侵權(其他要件均符合),而不作為只有在負有特定作為義務的前提下才構成侵權,實屬例外,《民法典》第3、991、1002、1003、1004條的規定是前者的體現,而不作為侵權的作為義務只是零星散存于《民法典》、學理及司法實務的解釋適用中。學界及實務一般認為不作為侵權中作為義務的來源有法律規定、合同約定、先行行為、特定關系、特定職業或業務/服務關系、自愿介入行為、誠信原則、公序良俗原則、社會倫理義務、慣例、安全保障義務、一般注意要求等,(程嘯:《侵權責任法(第三版)》,北京:法律出版社,2021年,第220—222頁;王利明:《侵權責任法(第二版)》,北京:中國人民大學出版社,2021年,第10頁;朱巖:《侵權責任法通論·總論》,北京:法律出版社,2011年,第355—359頁;張民安:《侵權法上的作為義務》,北京:法律出版社,2010年,第220—253頁;楊立新:《侵權責任法(第四版)》,北京:法律出版社,2021年,第58頁;王成:《侵權責任法(第四版)》,北京:北京大學出版社,2022年,第78—80頁;趙萬一、蔣英燕:《論不作為侵權及其法律完善》,《北方法學》2010年第1期,第38—40頁;山東省臨沂市中級人民法院(2021)魯13民終2076號民事判決書、廣東省佛山市中級人民法院(2020)粵06民終8246號民事判決書。)并且司法實務中法官肯定前三種類型的最多。實質上,學說實務上采取的是形式法義務說(從法律形式的角度論證作為義務的來源),通過簡單的形式化列舉或描述,突出對義務來源的形式考察,區隔法律義務與倫理道德義務,為不作為侵權成立提供正當性基礎,但缺乏深入細致的探究,既存在界限不清晰,也存在誘發不作為侵權泛濫的問題,確有厘清與限制之必要。上述作為義務來源中,社會倫理要求可以納入公序良俗分析,比如直系姻親關系之間的作為義務等;慣例指涉內涵不清;安全保障義務已經部分法定化,可以納入法律規定的類型中分析,約定的安全保障義務可以納入合同約定的類型中分析;我國《民法典》并未一般性地科以普通民眾積極作為義務,一般注意要求的提法與過錯侵權中注意義務違反不易區分,顯非合理。故這四種來源形式實無必要單列。民法學界對實質法義務說分析較少,刑法學理上已經逐步從形式法義務說向實質法義務說轉型,我們可以簡要考察一下刑法學界的理論思考。

刑法學上的實質法義務說是指跳出以作為義務形式上的來源論證結果防止義務之格局,尋找法律要求不純正不作為犯(以不作為的形式實現作為犯的犯罪構成,并依照作為犯處理的犯罪類型)對于損害結果應承擔損害防止義務的實質性根據。(王瑩:《先行行為作為義務之理論譜系歸整及其界定》,《中外法學》2013年第2期,第326頁。)實質法義務說的代表性主張有四種:先行行為說(不作為人實施不作為行為之前,必須親自設定了面向法益侵害的因果流程);危險創出說(行為人的行為使得法益侵害增高時,其負有作為義務);支配理論(行為人對因果經過流程的支配或對結果原因的支配,可分為因果經過支配說、結果原因支配說);管轄理論(從規范論視角出發,刑法處罰犯罪并不是因為法益受侵害,而是因為規范違反,可分為體制管轄產生的義務、組織管轄產生的義務)。(姚詩:《先前行為保證人地位的理論根據》,《清華法學》2014年第5期,第163—168頁;黎宏等著:《不作為犯研究的新展開》,北京:北京大學出版社,2022年,第97—105頁。)由此可知,刑法學界是從解決作為犯與不作為犯等值性的問題上所進行的論證分析,并且深受德國刑法上機能/功能二分說(社會功能分為保護控制、安全控制兩種,具體展開為對特定法益的保護義務、對危險源的監督控制義務)與原來的形式法義務論的影響。各種學說基本上屬于推倒重來的理論嘗試,試圖利用一種理論涵蓋不作為犯罪的所有內容,并進行具體化展開,對先行行為本身的否定程度存在差異性,但由于不作為內涵過于寬泛,各家學說均難謂周全圓滿,不得不設置例外或進行修正,故而未獲得普遍的認同。學界在尋找認定作為義務的實質性依據中無法完全廢棄先行行為。毋庸置疑的是,學說理論上討論作為義務認定的實質理由,無論是從違法性角度、危險來源角度、因果流程控制角度、可歸責性角度,還是從法益保護需求角度、責任分配原理上均具有啟發意義。

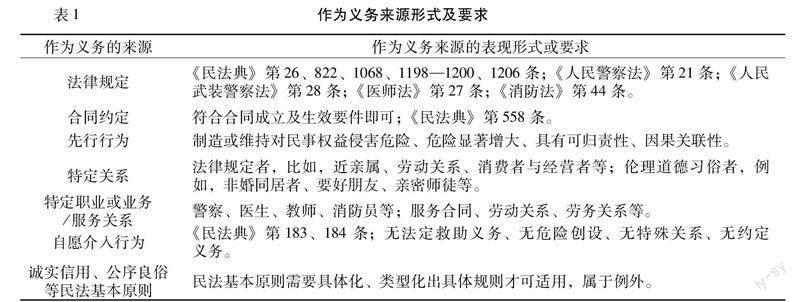

具體到不作為侵權問題上,考慮到以下原因:刑法學說上處理先行行為引發的不作為犯罪的客觀情況(實質法義務說也比較混亂);作為義務來源的描述性及廣泛性,如不加限制,則可能會沖擊侵權責任構成的限制功能,嚴重妨礙行為自由;中國侵權法保護民事權益的開放性及寬容性;中國民事法官的法律素養不足及體制制約等,筆者認為,不作為侵權上作為義務的來源的理論不必從形式法義務說向實質法義務說轉變,而應采取兼顧形式化與實質化的考察方法,(張明楷:《不作為犯中的先前行為》,《法學研究》2011年第6期,第137—138頁。)借鑒實質法義務學說的有益成分,既對作為義務的來源進行較為嚴格的限定,又深入挖掘具體作為義務類型的實質理由,實現兩個角度的限制,也即是形式與實質法義務綜合說。堅持維持先行行為的獨立地位,并從違法性、有責性及因果關系上對其進行實質性限制。換言之,形式作為義務是認定責任的基本指引,作為義務的實質法律依據或標準是決定性因素。比如,不能簡單以存在共同飲酒或共同出行,創設危險場域,就肯定先行行為存在,徑行認定參與者負有作為義務,而應該探究行為中是否存在違法性或可歸責性,行為人對損害結果或因果流程是否具有支配或控制能力,這才是產生作為義務的實質理由。接下來表1展示了幾種主要作為義務來源的要求及關系。

由表1可知,作為義務來源之間不但互斥性弱,呈現交叉重合的圖景,而且存在來源形式強度差異較大,解釋力不足的嚴重問題,與民法所要求的科學化、體系化及精細化理念相悖,易引發認知分歧和錯誤裁判。其一,醫生職業就符合法律規定、合同約定、特定關系、特定職業的要求。無疑法律規定的強度最大,但違反法律規定的義務卻未必構成不作為侵權,比如,發生火災不報警、交通肇事后不救助、缺陷產品不進行警示、召回等。其二,合同約定的作為義務本可以在合同框架內解決,未必依靠侵權法規則,似乎是人為創設的請求權競合之問題;委托監護協議無效或終止后,受托人形式上并無作為義務,但是若故意棄之不顧,導致孩童出現凍餒損害,可能還要承擔不作為侵權責任。其三,特定關系層次感不足,需要很強的相互依賴性、空間相對封閉性,無其他救濟可能性等要素限制,(Vgl.HK-BGB/Ansgar Staudinger, 11.Aufl.2021, BGB § 823 Rn.56;周友軍:《我國侵權法上作為義務的擴張》,《法學》2008年第2期,第100頁。)夫妻關系、非婚同居關系基本上沒有問題,而普通戀人關系,則稍顯牽強。(蘇州市吳中區人民法院(2020)蘇0506民初8479號民事判決書、北京市第二中級人民法院(2021)京02民終12993號民事判決書、海南省海口市中級人民法院(2018)瓊01民終875號民事判決書、福建省漳州市長泰區人民法院(2022)閩0625民初1062號民事判決書、山東省菏澤市定陶區人民法院(2021)魯1703民初1846號民事判決書。)其四,特定職業或業務會牽涉到一些法律規定,例如,勞保法上雇主對雇員的生命健康保護、救助義務等。其五,自愿介入行為一般需要“好事做到底(不危及自身生命安全前提下)”,方式妥當,無故意或重大過失等,也可能與無因管理重合。部分民法基本原則須具體化導引出作為義務內容,可能涵蓋先行行為、自愿介入行為等的射程范圍,發揮兜底適用的效力,但面臨向一般條款逃逸的方法論問題,也嚴重壓縮其他來源形式的生存空間,沖擊侵權法的內在體系,適用時須格外謹慎。此外,權利與義務相一致原則并不是民法基本原則,屬于法官的想當然論斷,應予糾正。

作為義務重合的理論意義在于既影響作為義務的來源,即能否產生作為義務的問題,也影響作為義務的大小強度,即是作為義務的水平問題。也進一步揭示了作為義務來源之間的共通性的價值底色:相互信賴、積極幫助,關愛他人、人格尊嚴;各種作為義務內部可能有一種相互的協力支撐。作為義務來源之間的調整范圍從小到大依次是:法律規定、特定關系、特定職業、自愿介入、合同約定、先行行為、民法基本原則。凡此種種的作為義務來源的缺陷,可能會導致侵權法保障行為自由之目的落空,故應積極探究認定責任的根本理由,嚴格限制不作為侵權之成立。實質上,作為義務來源之間是一種松散的集合關系,在其核心調整范圍之內并無問題,在邊緣地帶則會出現重合現象,但是這種重合不影響區分的實際意義,不妨礙各種義務來源之間獨立存在的價值。法律規定雖然具有優先性,但只是很狹窄的一部分;監護人的作為義務也有履行完畢之際。重合之際需要更加關注損害事實發生情況、各個因素的強度大小,選擇主要方面為案件定性,首先應思考法律規定,然后其他來源形式,最后回到民法基本原則;同時注意重合未必意味著作為義務強度是簡單相加的關系,有時候可能是觀察視角的差異,譬如,父母帶自己的孩子在河邊游玩時孩子遇險、單位組織員工聚餐之際存在不當飲酒行為等。謹防倫理道德義務與法律義務的混淆認定,避免過分同情受害人而枉顧法律之公平正義。

(二)先行行為與其他作為義務來源形式之界分

作為義務的來源可以限制不作為侵權的成立,先行行為必須因果性地創設或維持了對侵權法所保護的民事權益的巨大的、緊迫的侵害危險,與其他作為義務來源形式的區別有三點:第一,前者具有偶然性、意外性或突發性,需從具體行為中證成作為義務,而后者一般具有較為穩固的制度性保障;第二,先行行為的思想基礎是自然主義的因果關系理論(引起或維持危險),而后者大多是個人自由主義思想;第三,前者是侵權法的內部規則之體現,而后者大多是侵權法外部規則之導入,二者體系定位不同。(王瑩:《先行行為作為義務之理論譜系歸整及其界定》,《中外法學》2013年第2期,第332頁。)尤值注意的是先行行為與民法基本原則的界分,從調整范圍上看,很明顯后者比前者大很多。從適用順序上說,前者具有優先性,如果損害事件符合前者的要件,應首先適用先行行為理論,即使通過后者可以得出相同結論;只有窮盡前者及其他作為義務來源之后,價值衡量上又存在特別救濟之必要時,方能適用民法基本原則,并進行具體化展開,充分說理論證。從實證法是否規定上來看,我國《民法典》規定了民法基本原則,其屬于法典內在價值的外顯,而先行行為則是法無明文,屬于學說理論之范疇,但是屬于學說實務普遍認可的理論,是準法源或實質法源的體現。后文將先行行為界定為違法行為,如果因合法行為導致了嚴重損害后果,考慮到民事權益保護必要性、責任分配需求及損害后果的嚴重性等因素而決定進行救濟時,則可以通過民法基本原則進行補充。先行行為進入制定法的可能路徑是:發揮社會主義核心價值觀替代法理的功能,進行實證法化展開,(黃茂榮:《民法總則基本規定概論》,《法治研究》2018年第1期,第16頁。)先行行為理論屬于法理之范疇,進而可通過《民法典》第1條進入。另需注意的是,最高人民法院頒布的《民法典總則編司法解釋》第1條第3款在先行行為侵權問題上需要進行限縮解釋,不能認為法律未規定先行行為,就直接適用民法基本原則。

綜上,作為義務的來源形式之間可以進行較為清晰的界定,重合并不妨礙作為義務的論證,先行行為具有獨立存在的價值。在完成先行行為的外部關聯界定后,即可進入先行行為內部問題之分析。

三 先行行為之厘定

(一)先行行為原則上須具有違法性

民法學界對先行行為的研究著墨不多,主要問題是定性、判斷標準、類型化等。先行行為理論是指行為人因其行為肇致一定損害發生之嚴重風險,依據客觀情事,于其可得預期之范圍內,負有防范危險發生之合理注意義務,否則即應負擔其危險行為造成的損害結果。(陳聰富:《侵權行為法原理》,臺北:元照出版有限公司,2017年,第222頁;否定民事先行行為者,參見湖北省荊州市中級人民法院(2021)鄂10民終1548號民事判決書。)換言之,先行行為是指行為人制造或者增加民事權益損害發生嚴重風險之行為,是侵權法上自己責任的體現,其歸責的根基在于使得侵權法保護的民事權益面臨緊迫現實危險。針對先行行為的性質問題,司法實務中有法院認為先行行為的違法性或可歸責性在所不問;(安徽省蕪湖市中級人民法院(2015)蕪中民一終字第00185號民事判決書。)也有學者主張先前危險行為必須是合法的,若是違法的,就直接認定作為侵權的存在。(周友軍:《侵權法學》,北京:中國人民大學出版社,2011年,第193頁。)管見以為,前述觀點不可采,若先行行為違法性或可歸責性均不考慮,則會極大擴展不作為侵權的范圍,導致權益保護失衡;如將先行行為限定為合法行為,則會出現違背法律邏輯及常識常理的情景。眾所周知,正當防衛是合法行為(學者多用其論證先行行為不必要求違法性),正當防衛人因防衛行為導致加害人損害,卻還需要救助加害人,則有點違背人性,強人所難,畢竟加害人容忍必要防衛義務屬于責任自負原理之體現。(趙雪爽:《論防衛人的救助義務——自由分配視角下的正當防衛與先前行為》,《法學研究》2023年第2期,第100頁。)正常的飲酒聚會,結伴出行將會被視為危險行為,價值判斷上恐難被接受。保姆帶雇主之孩童去江邊游玩發生損害,可以通過合同路徑解決。先行行為雖然具有違法性,但可能由于肯定性抗辯而無法起訴,(Restatement (Third) of Torts:Phys.&Emot.Harm § 39 (2012), Com.c.)作者混淆了先行行為與侵權后行為之關系。事實上,該問題涉及到兩種相反的理論主張:因果關系說、義務違反說,前說主張先行行為不應限定為違法行為,合法行為也可以,只要其因果性的產生對被避免結果來說逼近并相當的危險,其即負有避免結果發生之義務;后說認為先行行為必須違反義務地或者違法地創造了某種危險,合法行為則否定之;(轉引自姚詩:《先前行為保證人地位的理論根據》,《清華法學》2014年第5期,第175頁。)中德兩國刑法理論上均存在爭議,但又有調整融合之趨勢。(張明楷:《不作為犯中的先前行為》,《法學研究》2011年第6期,第137—138頁;姚詩:《先前行為與實行過限下知情共犯人的刑事責任》,《法學研究》2013年第5期,第129—130頁。)考慮到刑法與侵權法在法益侵害的嚴重性、責任構成的限定程度等方面的差異性,侵權法的制度目的、侵權責任構成的功能以及我國社情民意,認為應采取義務違反說,并進行適當的修正,即是先行行為原則上是違法的,但是在攻擊性緊急避險、產品瑕疵召回義務等特殊問題上無需違法性,以實現權益保護與行為自由的妥當平衡,也體現侵權法對道德、情感、習俗與多元個性的尊重與禮讓。(謝鴻飛:《論創設法律關系的意圖:法律介入社會生活的限度》,《環球法律評論》2012年第3期,第22頁。)司法實務中有些行政違法行為根本無需先行行為理論進行處理,可能屬于權利人私力救濟/執法者依法履職、違法者自主選擇,責任自負之范疇。(廣東省云浮市中級人民法院(2017)粵53民終536號民事判決書、四川省樂山市中級人民法院(2021)川11民終40號民事判決書、湖南省永州市中級人民法院(2020)湘11民終222號民事判決書。)除了先行行為定性之外,還需要結合主客觀方面,尤其是損害后果,全面準確地劃定先行行為之范圍。

(二)先行行為的特性及判定

鑒于人類活動的豐富性、風險行為的多樣性、信息技術的充分運用,精準界定先行行為殊為不易,但是司法實踐是理論認知的源頭活水,通過觀察實務中頻繁出現的先行行為樣態——相約行為,比如,共同聚會飲酒、相伴游玩出行等,(江蘇省徐州市中級人民法院(2021)蘇03民終2354號民事判決書、湖南省懷化市中級人民法院(2019)湘12民終1054號民事判決書、廣西壯族自治區河池市中級人民法院(2014)河市民一終字第368號民事判決書、湖南省鳳凰縣人民法院(2021)湘3123民初1455號民事判決書、河南省駐馬店市中級人民法院(2017)豫17民終2793號民事判決書、云南省昭通市中級人民法院(2022)云06民終2480號民事判決書、湖南省常德市中級人民法院(2022)湘07民終1739號民事判決書。)歸納提煉先行行為的規范價值,并結合既有理論進行綜合分析。

第一,先行行為主客觀方面的特性是:侵害民事權益位階高、損害發生的高概率性、嚴重依賴損害后果的實現;行為的可歸責性、違法性、一定的預見可能性、風險的典型性、時間性、牽連性、因果關聯性;并具有較強的價值判斷色彩、雙向限制功能。司法實務中法官認定較為隨意和混亂,與對先行行為的認知不清有關。考慮法秩序之價值及《民法典》的價值理念,先行行為須具備違法性及可歸責性,其屬于邏輯鏈條前端的控制機制,進而需要對損害結果具有一定的預見可能性,但并不必完全精準預見到損害項目及程度。先行行為鏈接生活世界與規范世界,作為前者向后者轉移的窗口,一方面可以阻擋低風險的、簡單的、通常的生活行為進入法律評價視野;另一方面又框定了作為義務的范圍、對象、內容、強度等,為責任認定奠定基礎;可以認為先行行為創設的危險場域,既是分析判斷責任的起點,也是分析判斷責任的終點,即是具有牽連性及雙向限制功能。先行行為可能囊括不少情誼行為,其判定體現法律介入社會生活的限度,需要在權益保護與行為自由之間取得平衡,因為肯定先行行為后就會產生相應的作為義務,而科以作為義務之后,就很容易認定責任成立,故應謹慎為之。先行行為侵權中侵害的主要是生命健康權益,民事權益的位階很高,有時候差不多就是“片刻疏忽引發巨大損害”,損害發生幾率很高,因此先行行為的認定就意義非凡。先行行為嚴重依賴損害后果主要是受到不作為的特性及侵權法的結構特征的影響或制約,無論是積極投入能量促成或置之不理均需要損害結果出現,缺失損害后果,先行行為意義不大,這是作為侵權與不作為侵權需要共同面對的問題,但絕不意味著就是簡單的結果歸責或后果主義裁判。即使存在防御性請求權的行使,侵權之債的法律效果主要是損害賠償,根本不涉及刑法上的危險犯問題。

第二,先行行為認定中的價值判斷需要考慮《民法典》的私法自治、誠實信用、公序良俗等基本原則以及社會主義核心價值觀,秉持善意、珍愛生命、(四川省都江堰市人民法院(2020)川0181民初2711號民事判決書(相約自殺)。)保護信賴、堅守道義和文明底線、護持人心與人性、尊重常識常理常情、贊賞人性光輝,實現生活世界、規范世界與意義世界的價值統一。猶如劉暖曦案以及其他一些案件中,(江西省廣昌縣人民法院(2016)贛1030民初51號民事判決書、云南省曲靖市麒麟區人民法院(2020)云0302民初1369號民事判決書、湖南省鳳凰縣人民法院(2021)湘3123民初1455號民事判決書、福建省漳州市長泰區人民法院(2021)閩0625民初76號民事判決書。)行為人引入風險后自私自利,逃之夭夭,置他人生死于不顧,于情于理于法均難謂妥當。既然是價值判斷,立場不同似乎難以避免,但又不是毫無章法可言。處在社會轉型期的中國,裁判者需要結合《民法典》的價值指引,注意情境式理解案件事實,洞察世情人心,留心價值變遷,懲惡揚善,弘揚正氣,增強論證說理,逐步尋找價值共識,加強事后檢驗與反駁的可能性。譬如,很多法院基于風險引發,損害救濟的考慮,主張共同飲酒可以作為先行行為認定,但有的法院認為基于遏制惡性飲酒或同情弱者而擴張注意義務,可能妨礙行為自由,與社會常識、侵權法原理、國民文化不符;(江蘇省蘇州市吳中區人民法院(2020)蘇0506民初8479號民事判決書。)上述不同做法反映的是權益保護與行為自由之間的價值沖突,實際上,我們需要將正常的共同飲酒與不當的共同飲酒行為區分開來,后者具有可歸責性,近些年人民法院通過對不當飲酒法律責任的認定,某種程度上扭轉了酒桌上的不良風氣,維護了民眾的生命健康價值,獲得了民眾認可,此時權益保護可能更重要。

第三,作為與不作為的區分問題。時間性是指先行行為是一個空靈的概念,需要行為的填充與價值的展現,其間自然就有時間的流逝,畢竟很多行為需要危險積累,并非一瞬間完成,比如共同飲酒中的各種不當行為、相約出行中的危險行動,準此,時間的跨度中自然就會有多種行為樣態,作為與不作為交替或混合發生。其也就涉及到作為與不作為的區分及評價問題。民法學界對前述問題探討較少,刑法學界則存在經驗性標準(使用身體動作、因果關系、能量投入這些因素進行區分,存在早期自然主義標準、能量投入標準、事實因果關系、因果關系與能量投入結合等觀點)、規范性標準(對作為與不作為進行規范性評價,存有早期的社會意義標準、重心標準、作為優先標準等主張)、目的理性思考(停止能量投入應被合目的性的理解為能量不投入即不作為,其他特定方向上的能量投入皆是作為)等觀點,(呂翰岳:《作為與不作為之區分的目的理性思考——以德國判例與學說為借鏡》,《環球法律評論》2017年第4期,第87、97—107頁;姚詩:《不真正不作為犯德日的差異演進及中國的后發式研究》,《中外法學》2021年第3期,第730頁。)德國民法上認為因為交往安全義務和可比較標準的重要性,與刑法相比,二者的區分在民法中沒有發揮同樣的決定性作用。(BeckOK BGB/Frster, 67.Ed.1.8.2023, BGB § 823 Rn.75.)筆者認為,中德兩國安全保障義務立法設計及對個人自由認可度不同,作為與不作為的區分標準應采取以規范性為主,經驗性為輔的標準,原則上觀察該行為是否向損害結果方向投入能量、是否惡化他人民事權益狀態,不以行為的自然形式外觀簡單論斷。因為立法上對作為與不作為大體上同等對待,法律效果上適用相同的條文,二者對民事權益侵害程度并無本質差異,故原則上二者具有等值性,例外情況下不作為責任較輕,對二者的區分也不必過分苛求,司法實務中不作為侵權責任認定較為輕緩的原因在于不作為違法性及可歸責性可能較弱一些、受害人自身過錯、第三人行為介入、普通民眾一般法感情的影響等。

第四,先行行為的判定學說及方法。刑法上存在排他支配學說(對因果流程的排他支配)、結果原因支配說(支配造成結果的原因)、刑事立法或刑事政策等方法。考慮到中國當下管制依然強烈,個人自由不張及侵權法損害賠償負累嚴重的現實情況,我們需要在義務違反說的基礎上采取結果原因支配說,也即是不作為人設定了因果發展流程,對結果發生的原因有支配力,(姚詩:《先前行為保證人地位的理論根據》,《清華法學》2014年第5期,第172頁。)這種支配是規范性支配,同時對其進行必要的修正,肯定先行行為作為義務來源的價值,并且不作為侵權發生后,應首先檢索其他作為義務的來源,先行行為處于后位檢索的地位,(姚詩:《不真正不作為犯的邊界》,《法學研究》2018年第4期,第119頁。)民法基本原則則是最后的選擇。進而,先行行為引發的不作為侵權中義務違反就轉換為對損害結果發生原因某種程度的支配,同時考慮規范保護目的,以實現權益保護與行為自由之平衡。先行行為認定之際需要采取一種統觀性思維,先行行為的開始與結束時點主要依賴危險的制造或升高的開始、維持與結束進行判定。先行行為判定的具體方法是:尋找損害發生的源頭或起因;分析起因與損害結果之間的邏輯關聯性;考慮風險類別及異常性、損害發生的可能性、法律政策及規范價值等因素進行綜合判斷。

(三)先行行為與侵權事后行為之交錯

饒有趣味的是先行行為與侵權事后行為的交錯牽連問題,其涉及到對先行行為本質的理解和侵權行為數量問題,民法學理上探討較少,因為與有過失及減損義務的要求,受害人負有避免損失擴大的義務,而加害人除了在交通事故、安全保障義務等特定情節下負有積極救助、減輕損失義務之外,并不負有一般性的侵權后減損義務;理論上習慣于一體性理解作為義務內容,尚欠精準。先行行為是創設或維持民事權益侵害危險之行為,距離侵權行為還有距離,后續的行為樣態具有多種可能性,如果先行行為創設的危險轉為現實損害,先行行為即告完成,則需要進行行為切割,先行行為引發的不作為侵權不能成為新的先行行為,但侵權行為可以成為先行行為。(湖南省益陽市中級人民法院(2022)湘09民終2378號民事判決書。)類似的問題在刑法上有事后不可罰理論或者共犯的事后行為規則進行處理。(賈學勝:《事后不可罰行為研究》,《現代法學》2011年第5期,第77頁;王太寧:《盜竊后處置行為的刑事責任異于不可罰的事后行為的本土化思考》,《中外法學》2011年第5期,第958頁。)我們可以借鑒刑法學的成果,建構民法上的解決路徑。首先,前一個行為必須構成侵權行為,否則就是純粹的生活事實,與事后行為無涉,不具備法律評價意義。其次,事后行為應采取侵權責任構成要件說(以侵權責任構成為判斷基準),否則事后行為可能只是前行為的附帶效果或者考慮因素,法律評價的價值大打折扣。然后,將侵權行為與事后行為進行綜合評價,判斷需考慮的因素:侵害的民事權益是否同一或擴大原損害、侵權人是否同一主體、受害人是否同一主體、受害狀態是否繼續等,評價結果可能是多樣的。如果回答都是肯定的,則事后行為與侵權行為就應合并評價,事后行為沒有獨立價值,不具有可歸責性。

四 先行行為侵權的責任構成

在先行行為論述清楚后,接下來就需要進入侵權責任構成的探究之中。劉暖曦案中一審法院通過注意義務違反合并認定過錯、違法性、因果關系成立,并且只在損害賠償額認定時提到一次因果關系,這三者名異實同,該做法在學說實務上均有主張者;(張玉東:《論不作為侵權與作為侵權區分的必要性》,《煙臺大學學報(哲學社會科學版)》2014年第4期,第44—46頁;朱巖:《侵權責任法通論·總論》,第350—351頁;湖北省十堰市中級人民法院(2018)鄂03民終2593號民事判決書。)二審判決則結合注意義務違反,論證了法律上因果關系,并且提出了事后附隨義務的內容,妥當性值得探討。先行行為引發的不作為侵權須有損害事實存在,自不待言。本案揭示的主要問題是過錯判斷標準、附隨義務的正當性、因果關系認定方法、違法性是否存在等。

(一)過錯之認定

我國侵權法上過錯的判斷標準一般采取客觀理性人標準,(張新寶:《侵權責任法(第五版)》,北京:中國人民大學出版社,2020年,第36—37頁;王利明:《侵權責任法(第二版)》,第71頁。)司法實務中大量出現的“普通人、通常人、客觀上”即是明證,(吉林省吉林市中級人民法院(2018)吉02民終2460號民事判決書、吉林省白城市中級人民法院(2020)吉08民終983號民事判決書、寧夏回族自治區中衛市中級人民法院(2022)寧05民終172號民事判決書。)過錯的認定一般采取事前視角,必要時適當兼顧事后視角,尤其是在先行行為引發的不作為侵權中,因為不作為成了承載先前行動與嗣后侵害之間過錯關聯的因素。([德]埃爾溫·多伊奇、漢斯·于爾根·阿倫斯:《德國侵權法——侵權行為、損害賠償及痛苦撫慰金(第6版)》,葉名怡、溫大軍譯,北京:中國人民大學出版社,2022年,第21頁。)不作為侵權中主觀狀態一般是過失,故意情形亦有,損害事實的影響較大。先行行為可以具體展開為危險的創設、維持、增強、控制、監督等行為表現,具體行為形式需要法官個案評價;相對應的作為義務即是停止、提醒、告知、保護、救助、減損等義務。

過錯是注意義務或作為義務的違反。值得注意的是二審法院在判決書中指出,被救助者負有維護救助者善行、事后如實告知被救助事實等附隨義務。司法實務中也存在其他共同出行活動中其中一人受損害而其他人沉默、隱瞞以及隱藏等行為,(福建省漳州市長泰區人民法院(2021)閩0625民初76號民事判決書、湖南省鳳凰縣人民法院(2021)湘3123民初1 455號民事判決書、四川省越西縣人民法院(2019)川3434民初1 109號民事判決書。)值得對比分析。二審判決中法官的論述受到了合同法中合同給付義務群的影響,充滿人文關懷與美好期許,契合倫理道德要求,具有較好的價值導向功能,與后者的隱瞞行為不同,其中區分的關鍵因素是考慮作為義務及損害事實是否已經客觀存在。如果損害已經客觀存在,不具有救助可能性,維護被救助者善行符合我們文化傳統中感恩戴德的理念,如實陳述被救助事實有利于弘揚英雄事跡,給英雄一個交代,寬慰受害人家屬,然而,科以被救助者或者同行者如此高的注意義務要求,可能不具有期待可能性與實操性,甚至有點違背人性,民法中預設的人僅是具有中等道德水準的經濟理性人,而無法苛求每個人都去做圣人,把美好的道德愿望作為法律注意義務認定顯非合理,也不能把他們均當作證人角色看待,說出事實可能就要成為被告,這會發生角色混同,導致左右為難、進退失據,民法不能強迫行為人自證其責。若損害尚未發生或者在發生之中,行為人負有作為義務,則此時的隱瞞會導致處于險境之人喪失挽回損失的可能性,應該認定為存在過錯,進行法律上的否定性評價。然而,此種附隨義務即使按照合同規則處理,也無法獨立訴請履行,違反后所產生的損害賠償難以確定,也無法通過侵權責任構成要件之檢驗。《民法典》第183、184條規定的見義勇為及自愿緊急救助本身就對人性期許過高,再加上此種圣潔的附隨義務條款,更難獲得履行。所以此種附隨義務應作為價值倡導規范,屬于倫理道德調整范疇,不宜作為法律義務。

司法實務中廣泛存在的以危險升高程度、當事人關系親密程度、制造危險的參與度、受害人對行為人的依賴程度(受害人孤獨無助并非必須,但若出現此情景,則需提升注意義務水平,參見湖南省鳳凰縣人民法院(2021)湘3123民初1 455號民事判決書、福建省漳州市長泰區人民法院(2021)閩0625民初76號民事判決書、江西省廣昌縣人民法院(2016)贛1030民初51號民事判決書;also see Restatement (Third) of Torts: Phys.&Emot.Harm § 39 (2012), Com.e.)等劃分當事人之間的注意義務的程度或內容,(湖北省鄖西縣人民法院(2016)鄂0322民初1312號民事判決書、湖南省鳳凰縣人民法院(2021)湘3123民初1455號民事判決書、北京市第二中級人民法院(2021)京02民終12993號民事判決書、河南省駐馬店市中級人民法院(2017)豫17民終2793號民事判決書、海南省海口市中級人民法院(2018)瓊01民終875號民事判決書。)體現了注意義務的動態性或層次性,契合侵權法上責任自負的基本原理;說明了我國侵權法越來越精細化、科學化的發展趨勢,彰顯了法律的溫情與公正,價值衡量得當;有助于維護法律與倫理道德習俗的適當邊界,值得贊同。

(二)因果關系及違法性判定

法院在劉暖曦案中對因果關系的論證未采取相當因果關系學說,而是采取了風險降低理論,該做法引發學界爭議,該爭論反映了不作為侵權中因果關系認定中反事實推論的抽象性、多樣性及不確定性。其不僅是比較法上的難題,([奧地利]海爾姆特·庫奇奧:《侵權責任法的基本問題(第一卷):德語國家的視角》,朱巖譯,北京:北京大學出版社,2017年,第136—137頁;[日]吉村良一:《日本侵權行為法(第4版)》,張挺譯,北京:中國人民大學出版社,2013年,第46—47頁;[德]埃爾溫·多伊奇、漢斯·于爾根·阿倫斯:《德國侵權法——侵權行為、損害賠償及痛苦撫慰金(第6版)》,第24—25頁。)也是我國學說實務困惑的問題。

學理上,有學者指出在不作為侵權中,加害行為、責任成立因果關系、不法性與過錯的判斷同一,均通過有作為義務而不作為認定;(吳香香:《請求權基礎——方法、體系與實例》,北京:北京大學出版社,2021年,第85頁。)亦有學者認為不作為侵權與第三人行為結合的因果關系認定可以結合相當因果關系學說、危險范圍說、可預見規則和替代原因規則對這種因果關系存否作出全面認定。(楊垠紅:《不作為侵權責任之比較研究》,北京:法律出版社,2012年,第397頁;《侵權法上不作為因果關系之判定》,《法學》2014年第1期,第142頁。)實務中,法官處理先行行為引發的不作為侵權的因果關系問題的方法有通過作為義務違反合并認定過錯、違法性與因果關系,不單獨分析因果關系問題;作為義務違反與因果關系單列,但采用過錯分析方法;直接認定事實因果,不分析法律因果;不分析事實因果,直接分析法律因果關系;詳細分析過錯,責任成立與責任范圍因果關系等。(五種大致案型數據,根據分號依次為:福建省莆田市中級人民法院(2019)閩03民終3210號民事判決書、寧夏回族自治區中衛市中級人民法院(2022)寧05民終172號民事判決書;山東省臨沂市中級人民法院(2021)魯13民終2076號民事判決書;北京市第二中級人民法院(2022)京02民終2488號民事判決書;貴州省黔東南苗族侗族自治州中級人民法院(2020)黔26民終855號民事判決書;北京市第二中級人民法院(2021)京02民終12993號民事判決書等。)由此可知,實務中法官未嚴格堅持相當因果關系學說,歸因和歸責的問題并未明確區分,法院時常運用間接的、相應的、一定的、直接的等詞匯來描述因果關系成立和貢獻度,甚至是沉默留白或者直接酌定因果關系,法院的做法實際上規避了事實因果關系認定的難題,降低了受害人證明難度,否認了因果關系上“全有或全無”的要求,采用了類似于比例因果關系或者比例責任的方法,具有較強的實用主義色彩。

我國《民法典》未規定因果關系采取何種觀點,主要依賴比較法及學說、實務的總結發展。不作為侵權的因果關系判定,不論是大陸法系的相當因果關系學說、法規目的說,還是英美法系的近因理論/可預見性理論,(美國侵權法重述及司法實務中對“實質要素說”的定位與實效存在爭議,Richard W.Wright教授提出的充分必要因素標準(NESS)中必要與否也存在價值判斷,see Restatement (Third) of Torts: Phys.&Emot.Harm § 26 (2010), com.j.)都會在第一步的事實因果/條件性的判斷上遇到困難,事實因果關系簡單的、反事實術語理解在極端案例中失敗,( Note.Rethinking Actual Causation in Tort Law, 130 Harv.L.Rev.2163 (2017),p.2182.)尤其是像劉暖曦案、共同不當飲酒后行為人又有駕駛車輛、第三人行為等介入因素,條件性的判定更加困難。《民法典》第1175條一般性的規定第三人原因免責,更是加劇了不作為侵權或間接侵權的結構性困境。先行行為引發的不作為侵權與第三人故意侵權結合之際的因果關系判斷問題,因果關系中斷理論只是解決了法律因果關系問題,事實因果關系問題依舊存在。針對此問題,刑法學界也是聚訟紛紜,無法給出圓滿方案。(喻浩東:《不作為因果關系判斷中的自由意志與規范假設》,《政治與法律》2022年第4期,第125頁;李川:《不作為因果關系的理論流變與研究進路》,《法律科學(西北政法大學學報)》2016年第1期,第41頁;黎宏:《刑法因果關系論考察》,《清華法學》2022年第3期,第112頁;鄒兵建:《合法則性條件說的厘清與質疑》,《環球法律評論》2017年第3期,第54頁。)筆者認為,既然相當因果關系學說在解決前述問題上力有未逮,用法律因果彌補事實因果的主張也不可采,(劉召成:《安全保障義務的擴展適用與違法性判斷標準的發展》,《法學》2014年第5期,第72頁。)那我們應該堅持實事求是,棄之不用,轉而尋找其他解決方案。考慮到不作為侵權的結構特性,作為侵權的普遍性及典型性,作為與不作為侵權因果關系認定上應有所區別。在不作為侵權因果關系問題上,法的安定性與可預期性應該有所降低,盲目挑戰人類認知極限,強人所難,并不可取。侵權行為的法效果主要還是落腳于損害賠償,我們在因果關系問題上放松要求,可以在損害賠償數額上從寬處理,這樣就可以大致實現一種對沖和平衡,并不會導致嚴重的不公正。因此,主張在不作為與第三人故意作為結合侵權之際,因果關系的認定可以采取風險降低理論,即是作為義務人履行義務后,就能較大概率避免損害后果或降低損害發生的幾率,則因果關系成立。(姚詩:《不真正不作為犯 德日的差異演進及中國的后發式研究》,《中外法學》2021年第3期,第741—742頁。)實際上采取的是一種規范分析方法,前已述及先行行為侵權并不是一種結果責任,行為人創設的危險情事,相對人可以行使絕對權請求權的保護效力或侵權預防請求權,即是《民法典》第1167條。法官在認定因果關系時應考慮以下因素:結果避免可能性、先行行為內容(是否為他人加害創造機會或者條件、協同作用、動機貢獻)、([美]哈特、托尼·奧尼爾著:《法律中的因果關系(第二版)》,張紹謙、孫戰國譯,北京:中國政法大學出版社,2005年,第111頁。)作為義務內容、第三人行為的異常性、受侵害權益類別及損害程度等,法官需要結合全案證據,考慮經驗法則,《民法典》價值指引確定因果關系成立與否,當涉及到生命健康等重大民事權益損害的時候,行為人履行作為義務能夠避免損害結果發生的幾率達到50%時,就肯定因果關系存在,反之則否;當面對一般民事權益時,履行作為義務避免損害結果發生幾率較低,可歸責性低,則否定因果關系成立,反之則是;當涉及到純粹經濟損失之際,原則上否定因果關系之成立,除非情況極其特殊。自然科學或哲學上的因果關聯只是考慮的起點,但并非是重點。或許不作為侵權的因果關系本身就有歸責因子。前述楊垠紅老師的觀點雜糅多種理論主張,標準不夠清晰,并不可采。

誠然,不作為侵權中因果關系的認定和違法性、過錯的分析非常接近,其中作為義務發揮了關鍵作用,基本上處于一種規范分析的層次。但是筆者仍然主張三個要件需要進行適當的區分,尤其是先行行為引發的不作為侵權中,不作為違法性要件具有重要價值。三個要件指涉的側重點不同,這也是民法科學化與體系化的內在要求。先行行為本身就空靈多樣,一體認定可能導致判斷失誤,消減侵權責任構成要件的限制功能,故前述吳香香老師的觀點不可采。劉暖曦案中法院沒有論述違法性要件的問題,其實,法官是通過江歌的生命權受損直接推定了違法性要件的成立,此問題在中國侵權法上素有爭議,(肯定者:葉金強:《<民法典>第1165條第1款的展開路徑》,《法學》2020年第9期,第22頁、方新軍:《侵權責任利益保護的解釋論》,北京:法律出版社,2021年,第100頁;反對者:程嘯:《侵權法的希爾伯特問題》,《中外法學》2022年第6期,第1 437頁。)故采取肯定見解,先行行為侵害的多為重要民事權益,并且先行行為本身一般需要違反法規范之價值,這樣行為違法及損害結果違法就會發生重合,可以共同限制先行行為侵權之成立,捍衛侵權法所珍視的行為自由價值。

余 論

除了前述內容之外,先行行為引發的不作為侵權的法律適用似有斟酌余地。劉暖曦案兩審判決的法律適用均為正確,但有學者從安全保障義務角度上批評法院的判決;(王靜、舒國瀅:《司法上不承認超越法教義學的“道德審判”——對“江歌案”相關論點的討論》,《探索與爭鳴》2023年第3期,第82頁。)司法實務中有些法院卻將先行行為侵權的請求權基礎確定為《民法典》第1005、1198條,均值得商榷。誠然,劉暖曦案中法院混用安全保障義務與注意義務的做法有失嚴謹,但結合案情、兩審判決書所援引的法律依據《侵權責任法》第6條以及“社會交往”的用詞可知,法院可能表達的意思是:因為劉暖曦的先行行為開啟危險,其對江歌負有保護、保障、維持人身安全的義務,這是本案注意義務的核心要求,同時也要注意到司法實務中混用的現象并不稀奇,(廣東省陽江市中級人民法院(2021)粵17民終1538號民事判決書、山東省濟南市中級人民法院(2021)魯01民終1975號民事判決書。)關鍵是透過現象看本質,進行精準的體系化解釋,畢竟安全保障義務并不限于立法者限定的狹窄范圍。通常而言,安全保障義務、法定救助義務、先行行為三者涇渭分明,因為先行行為引發的不作為侵權的法律依據是過錯侵權一般條款,《侵權責任法》《民法典》規定的安全保障義務的適用主體及義務來源均有明確限定(排除先行行為),并存在立法者忽視安全保障義務人與第三人行為結合的多樣性引發的弊病及濫用安全保障義務的嚴重問題,而先行行為侵權不應該重蹈覆轍。《民法典》第1005條的規定因欠缺法律效果,又嚴格限制于法定情形,屬于不完全引致條款、一般規定、輔助性規定,重在強調及提示,并不能作為獨立的請求權基礎,先行行為侵權根本無法適用。《民法典》第1005條與第1198條結合適用問題不大,后者可單獨適用,而前者則否。綜上,先行行為引發的不作為侵權問題較為復雜,尚期民法學界同仁深入研究,協力促進中國民法的繁榮發展。

Review on the Tort Liability Caused by Prior Conduct: Taking the Case of Jiang Qiulian v. Liu Nuanxi as an Example

SHI Ji-wei

Abstract: The highly-profile case of Jiang Qiulian v. Liu Nuanxi over right to life dispute is a good opportunity to review the omission tort caused by prior conduct in Chinese law. The omission tort is an exception in tort law. In principle, there is equivalence between the omission tort and the action tort, but there is no need to be overly demanding. In judicial practice, judges determine that the tort of omission liability is more lenient. The confusion and overlap between the sources of the duty to act in the tort of omission need to be clarified. The prior conduct that is different from some of the basic principles of civil law, statutory duty and other sources, has independent value, but its establishment needs to be strictly limited to avoid excessive restrictions on freedom of conduct. There are many problems in the theory of formal legal duty as a source of duty to act, which cannot be accepted. A comprehensive approach combining formal and substantive legal duty should be adopted to explore the substantive legal basis for determining duty to act.The imminent and big danger of creating and maintaining the infringement of civil rights and interests through prior conduct is illegal in principle, and exceptions are not required. The prior conduct has accountability, high probability of damage occurrence, heavy reliance on the damage result and the judge’s value judgment, as well as a two-way limiting function, which should be explained in the general clause of fault tort. When the combination of negligent omission and intentional act of a third party causes damage, the application of the doctrine of considerable causality should be abandoned and the theory of risk reduction should be adopted for proper normative analysis.

Keywords: Jiang Ge’s case; omission tort; prior conduct; causation; duty to act

【責任編輯:陳西玲】

收稿日期:2022-06-10