非遺語境中北運河流域竹馬文化的歷史嬗變、地方建構及當代傳承

毛巧暉

摘 要:竹馬作為一種民俗項目在不同歷史語境中兼具著世俗性與神圣性的藝術二重性。大運河申遺成功之后,北運河流域“竹馬會”“竹馬傳說”“竹馬舞”等竹馬文化中的地方性特征被挖掘并凸顯出來。“竹馬傳說”因其“依附性”被廣泛運用于非遺敘事及實踐活動之中,轉化為構建文化認同的有效資源。“金兀術跨馬游春”“蕭太后圍獵”“崇禎測字”等傳說敘事中的個體經驗,經由重述、表征及再創造,成為北運河流域乃至整個中國的價值觀念與文化認同的有效闡釋。非遺語境中竹馬文化在民間文化場域與官方話語“接合”中演化、博弈,在推動地域文化價值認同的基礎上,尋求個體闡釋與公共闡釋之間的“有效闡釋”,從而實現了竹馬文化的多維度空間拓展、多元化面向展示。

關鍵詞:北運河流域;竹馬文化;非遺實踐;當代傳承

中圖分類號:G122? ? ? ? 文獻標志碼:A? ? ? ? 文章編號:1674-3210(2023)02-0082-07

運河的流動造就了包容開放的“流域”空間,其所孕育的運河文化資源呈現出多民族、多地域交流和交融的豐富樣態。2014年6月22日大運河入選《世界遺產名錄》后,融匯民風民俗、飲食服飾、宗教信仰等的運河文化引起了人們的廣泛關注。特別是地處京杭大運河首段的北運河流域,其沿岸的非物質文化遺產在開放的運河文化網絡中以“共有”“共識”“共享”的文化傳統與價值理念溝通南北,連接古今。學界關于竹馬文化的現有研究包括從藝術學、民俗學角度的歷時性梳理和共時性研究,從文學角度對竹馬意象的批評、闡釋,從圖像學角度對竹馬嬗變歷史的闡釋,等等。近年來,關于竹馬文化的非遺研究也逐漸引起學人的重視,但多以地方性非遺項目為主,區域性的竹馬文化研究相對來說還比較薄弱。基于此,本文聚焦于北運河流域竹馬文化的演化特征,從區域文化與運河文化、地方建構與公共性闡釋、竹馬文化的當代傳承等不同層面進行研究,探討未來如何通過傳承場域的主體回歸、竹馬文化的延展整合、竹馬文化的“活態”展演三個層面實現價值重塑及有效傳承。

一、竹馬文化的嬗變與流布

竹馬是中國廣泛流傳的一種民俗項目,最初是作為一種兒童游戲被記載在歷史典籍中。自唐代開始,竹馬文化逐漸進入詩詞、戲曲等文學藝術領域,竹馬戲、竹馬舞、竹馬燈、竹馬曲牌、竹馬詞牌等隨之出現,在各民族的交融共生中傳承、傳播。從漢唐時期娛己的兒童玩具,到兩宋時期娛人的民間表演,再到元明清時期娛神的民間儀式,竹馬文化原本的世俗性特征也逐漸演變為一種世俗性與神圣性交疊的狀態。

漢唐以降,竹馬主要以兒童游戲的形式出現。據范曄《后漢書》所載,郭伋上任時,“有童兒數百,各騎竹馬,道次迎拜”,這也是現存文獻中關于竹馬的最早記載。郭伋出巡之前,和兒童們約定了返回時間,為了信守承諾,不失信于他們,在野外庭中留宿,到了約定日期才進城。因此,范曄評價其為“伋牧朔藩,信立童昏”,徐鈞亦在“竹馬歡呼迎送中”提及此事。漢末陶謙亦曾在詩文中回憶幼年時“綴帛為幡,乘竹馬而戲”。唐代詩人李白在《長干行》中寫下“郎騎竹馬來,繞床弄青梅”,前句描繪的正是古代七歲男孩的“竹馬之戲”,即通過騎在竹子上來模仿騎馬的動作。白居易《觀兒戲》中亦有“一看竹馬戲,每憶童時”之記載。

到了宋朝,高度繁榮的市井文化在一定程度上豐富了竹馬的民俗內涵,竹馬作為民俗游戲存續的同時,也逐漸向藝術化的方向發展。如南宋周密在《武林舊事》卷2“舞隊”條中記載:“男女竹馬,……其品甚夥,不可悉數。首飾衣裝,相矜侈靡,珠翠錦綺,眩耀華麗,如傀儡、杵歌、竹馬之類,多至十余隊。”西湖老人在《西湖老人繁盛錄》中亦記載:“慶賞元宵,每須有數火,或有千余人者。全場傀儡、陰山七騎、小兒竹馬、蠻牌獅豹、胡女番婆、踏蹺竹馬。”可見,此時竹馬表演已由“小兒”為主發展為人數眾多、形式多樣的竹馬表演。

元明清時期,竹馬在延續歷史形態功能的基礎上進一步發展,或進入戲劇表演之中,以道具的形式存續,或演化為以“竹馬”命名的地方劇種。如《中國戲曲志·廣東卷》中記載:元明之際,閩南人大量移民粵東及海陸豐一帶,隨之帶來的是俗稱“老白字”的竹馬戲的傳播,“竹馬戲用孩童搬演《搭渡弄》《士久弄》等節目,以載歌載舞的‘踏錢鼓收場”。《元人雜劇三十種》中《古杭新刊關目霍光鬼諫》《新關目全蕭何追韓信》等劇目中亦有作為道具使用的竹馬。其后,隨著戲曲藝術的完善,舞臺上的“竹馬”逐漸被“馬鞭”所替代,竹馬“轉而以民間歌舞小戲的姿態活躍于民間”。清代宮廷舞蹈“慶隆舞”吸收了民間踏蹺竹馬舞的主要元素,主要在祭祀、朝會、宴飲時表演。清人姚元之《竹葉亭雜記》中記載:“慶隆舞,每歲除夕用之。以竹做馬頭,馬尾彩繒飾之。如戲中假馬者。”“慶隆舞”中的武舞“揚烈舞”,其人所騎之禺馬,其形制與金代磚雕竹馬頗近,有論者據此推論,“慶隆舞”或即源于金代之竹馬舞。這一時期的竹馬文化融神圣性與世俗性為一體,作為民間儀式的娛神酬神功能日益凸顯。

20世紀二三十年代的竹馬文化經歷了短暫的蕭條,各地方政府多以“危及治安”“耗材費事”“抽頭聚賭”等緣由下令“禁演龍燈竹馬”。但亦有“竹馬舞”“獅子舞”“高蹺”“龍燈舞”“花船舞”等民間表演的相關圖像及文獻記載,如1937年懷柔縣公益善會竹馬會表演的戲碼即為“昭君出塞”,從現存合影(現保存于懷柔區檔案館)中可知,表演中跨著竹馬的多為村里十三四歲的男孩子,他們分別扮演昭君、護送官員及士兵。“沿街表演時,整個舞蹈要變換八種陣勢,分別由八個表演者領舞,每個表演者都有一段唱詞。馬童一般由十幾歲的孩子扮演,在每個陣勢開始時牽馬上場,表演翻跟頭等動作。”

中華人民共和國成立后,竹馬文化逐漸被納入社會主義文化體系之中,竹馬會等民間花會也成為“活躍民眾生活、宣傳文化政策的重要方式”。20世紀80年代,伴隨“文化熱”的興起,對竹馬文化的挖掘與保護迅速興起。在這一發展趨勢下,一種既強調地理聯結又關注文化特性的“共同記憶”逐漸形成,建構起豐富多維的地域傳說圖景。聯合國教科文組織通過《保護非物質文化遺產公約》后,中國于2004年8月28日成為第六個批約國,并逐步建立起具有中國特色的國家、省、市、縣四級名錄體系。“竹馬(淳安竹馬)”“竹馬(蔣塘馬燈舞)”“竹馬(邳州跑竹馬)”“竹馬(東壩大馬燈)”“淳安三角戲”等分別列于非物質文化遺產名錄中的“民間文學”“傳統舞蹈”“民俗”等類別之中。竹馬文化在流動的文化展演和日常生活實踐中實現了文化意義的再闡釋。與此同時,竹馬文化也在地方建構即公共性闡釋的過程中,以一種主動的“姿態”與運河文化相互交融、共生。

二、北運河流域竹馬文化的地方建構及公共性闡釋

“非遺”這一概念甫一提出,對相關文化的發掘與保護工作即在數十年間迅速發展,而這也成為北運河流域重構竹馬文化的重要途徑。“流域”作為人—地—水交叉互動的復合系統,同時也是文化多樣性的承載單元,生于斯長于斯的“地方利益主體”(local stake holders)作為竹馬文化的“繼承者”,在有意無意之間將個體生活與他們所居住的地方緊密相連,“以此來表達對地方情感的主觀依附”。這種“依附”一方面同北運河流域裹挾著運河記憶的竹馬文化密切相關,另一方面也正是因北運河流域“竹馬會”“竹馬傳說”“竹馬舞”中展現的地方性特征及公共性闡釋的可能,作為非遺保護內容的竹馬文化才能夠在民間文化場域與官方話語的“接合與博弈”中實現活態傳承。

北運河流域竹馬文化在歲時節日與廟會集會呈周期性重復的狀態,“展示了日常世界中被忽略的維度和其他潛在可能性”,呈現為多元、多樣、共生的總體樣態。舊時鄉野之間,人們常在年節或農閑時舉辦多種娛樂活動,運河沿岸的滄州人民就會“于農隙時練習表演”竹馬以“愉快精神”;廊坊地區的人們會在“上元賞燈,前后三日放煙火,為秧歌、竹馬諸戲”;北京白云觀也會于春正“跑車跑馬”;通州的竹馬活動更堪稱“盛景”,《漷陰志略》編纂者管庭芬在私人日記中記錄了漷縣至張家灣地區的走會盛況及其個人的觀演體會:

初六 晴。觀演香會。夜有月。案漷俗,正月中男女各游街市,曰走橋兒。十五日俱至里二泗佑民觀觀禮天仙碧霞元君香會,舉邑若狂。……其余跳獅、舞燈、跑馬、跳駝駝,承平樂事,歷歷如畫,幸于三千里外爭先快睹也。

20世紀80年代,隨著民間花會的恢復,“每年陰歷正月十五、三月十五、四月十八和五月初一,都要舉行進香賽愿的盛大廟會,尤其以正月十五和五月初一的兩次廟會最為隆重”。在各路民間花會藝人朝頂進香的身影中,也有竹馬會眾的一席之地。盡管恢復后的“竹馬會”“竹馬舞”相較于過去混雜了些許新的文化元素和文化形式,其原有的價值觀也隨之發生了一些改變,但重新回歸的竹馬文化畢竟又得以存續于真實的日常生活圖景與話語世界之中。它既被地方民眾所演述,同時也表達著民眾,建構著社會,并直接參與著民眾的認同實踐。因此,對于竹馬文化的傳承與保護,“通過與跨血緣關系的村民集體的敬神儀式相結合,可以達到凝聚全體村民的作用”,“樹立鄉村文化的獨立性,增強鄉土文化的凝聚力,增進村民之間的文化共識”。

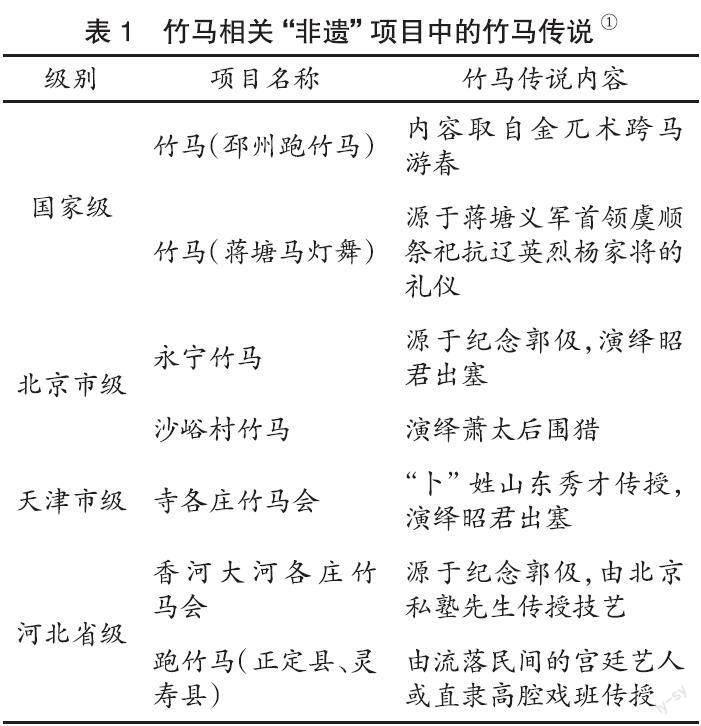

2003年,聯合國教科文組織(UNESCO)頒布《保護非物質文化遺產公約》。中國于2004年8月簽字加入,并于2011年通過并施行《中華人民共和國非物質文化遺產法》,明確了非遺的保護范圍。隨著非遺保護工作的開展,竹馬文化的傳承、發展及傳播更加注重地方的文化“講述”,這種“講述”多以傳說的形式呈現,如國家級、省市級“竹馬”項目的申報信息中多利用竹馬的不同傳說,詮釋各類竹馬項目的“歷史、文學、藝術、科學價值”,凸顯非遺項目的悠久歷史和表現形式的多樣。在這種非遺敘事中,其文本內容具有多樣性、開放性等特點。其中,與竹馬文化相關的各級非遺項目中涉及的紀念歷史人物、重述歷史記憶、展現地方風物的竹馬傳說及民俗儀禮敘事(如下頁表1所示),以高度包容性的框架提供了文化交流的更多可能。非遺敘事以一種“介入式”的闡釋行為不斷拓寬其公共性闡釋的外延,在自我與他者、個體與整體的“匯合之處”,尋求開放、包容、對話的闡釋空間。

在諸多有關“傳說”概念的界定中,學者大都重視其“歷史性與地方性的特征”,強調傳說與地方歷史間的互動。傳說文類所具備的指涉地方知識與地方歷史的特點,往往導致地方的其他文化傳統輕而易舉地附著其上。這一現象在“傳說學”發軔之始的“孟姜女研究”中就已顯現:顧頡剛所要征求的以及所征得之物包括傳說文本、寶卷、歌謠、儀式、圖畫、舞蹈、劇目、地域景觀等一切與孟姜女有關的材料。但此后的很長一段時間,傳說研究并沒能沿著傳說所表現出來的“整體性”方向發展。邁入新世紀的“非遺時代”,鑒于全球經濟一體化加速及中國社會向市場經濟的急劇轉型,批判傳統不再是知識界的主流話語,優秀的村落傳統漸受重視,仁人志士戮力尋找“地方性知識”的講述,將其視為鄉村振興的價值基礎,予以記錄、整理和宣傳。其中,帶有鄉土性、地方感的民間傳說炙手可熱。傳說不僅被視為“歷史”或文學文本,還被囊括進“遺產”的概念范疇,作為文化資源備受矚目。

在此背景下,運河流域竹馬傳說被利用、轉化為構建地方文化的有效資源,人們亦在文化想象及地緣敘事中回溯“歷史”,傳說中的個體經驗敘事經由重述、表征與再創造等公共性闡釋,成為代際之間感知復雜情感、建構文化凝聚力的重要路徑。“金兀術跨馬游春”“蕭太后圍獵”“崇禎測字”等傳說敘事中展現出的對歷史事跡的演繹、對封建勢力的反諷和批判、對自然風物的記載等等,對北運河流域乃至整個中國的價值觀念與文化認同的形成均具有不可替代的作用。

大運河申遺成功后,北運河流域豐富多樣的民俗事象引起社會的廣泛關注。里二泗小車會、陸辛莊少林武術會被陸續列入通州“區級非物質文化遺產代表性項目名錄”。皇木廠竹馬會雖已失傳,但從張家灣地區流傳的“馬營的秧歌張家灣的會,皇木廠的竹馬排成隊”的民謠不難想見竹馬會表演曾經的盛況。據當地村民回憶,皇木廠的竹馬會始于元代,“當時全國只有兩個竹馬會,一個是南方臺灣的竹馬會,一個是北方的皇木廠竹馬會。大運河沿途很多省市都有竹馬會,但是他們的竹馬會和皇木廠的竹馬會又不一樣,他們的竹馬會只有馬,沒有駱駝。竹馬會表演者把竹篾子綁在身體上,給馬搭上黃袍(據說當時皇木廠的竹馬會是受了皇封的),北竹馬會每年進皇宮給皇上表演”。隨著地方政府對竹馬文化的挖掘和民俗精英對“竹馬會”的“想象”與“重塑”,2019年,“斷檔”20多年的皇木廠村竹馬會首次登上張家灣元宵民俗文化節的舞臺。此次表演中,竹馬會表演者將流傳于民眾之間的竹馬會傳說與竹馬會的舞臺展演相結合,力求借助此場表演恢復地方文化傳統。這場竹馬會表演雖應名為“皇木廠竹馬會”,但實際表演者為河北香河的大河各莊竹馬會。這種“替演”行為的出現,一方面是由于皇木廠村村民恢復民俗文化傳統的迫切心情,希冀通過官方節慶活動展現皇木廠竹馬會的文化“地位”,實現地方傳統文化的重構;另一方面是地方文旅部門出于塑造“傳統”“特色”的文化標志的現實考量,力圖通過皇木廠竹馬會的“復會”,將北運河流域的花會傳統與當下非遺保護語境“對接”,重構當地民間花會敘事,強化北運河流域竹馬文化的主體認同。但在這種嘗試中我們也應該看到,民俗作為一種自然生成的傳統,很難以人力控制其衍化路徑,如作為皇木廠竹馬會“標志”的“駱駝頭”道具并未在正式表演中出現,而是被冷落在街角處。“兩匹駱駝”“鳴鑼開道”“受皇封”等民間敘事中描述皇木廠竹馬會時不變的核心“母題”在表演中被“弱化”,因此現場兩位年近90歲的皇木廠村村民質疑此場表演的“傳統性”,認為其不符合皇木廠竹馬會的傳統,表演時行進的姿態也不“標準”,并非“馬步”。這種質疑實際上凸顯了21世紀以來非遺保護中“個體闡釋”與“公共闡釋”的交互性問題。闡釋行為本身激活世界、觀者、表演者與遺產這四個非遺保護中的基本要素。觀者與表演者是在舞臺表演的過程中展開對話,闡釋的公共性也正在這一對話過程中獲得體現,并在個體闡釋與公共闡釋之間尋找“有效闡釋”的可能性。

竹馬會的恢復無疑為當地帶來了一種“敘述的回歸”,并落實到日常生活環境中的“實物”之上,“從而喚起人們的自我感知,將演述者、聽眾以及不在場的更大人群連接起來,滋生或溫習對地方傳統的認同感”,逐漸形成了一種多數人認可的敘事與實踐。但如何促成“傳說的竹馬”成為“事實的竹馬”,發生“由信仰到藝術的內部置換行為”,如何將記錄文本還原于復雜的、長期的、互動的地域社會生活中,依舊是非遺語境中竹馬文化傳承、發展及傳播的共同難題。

三、北運河流域竹馬文化的當代傳承路徑思考

北運河流域竹馬文化的傳承、發展及傳播,不僅包括時間上傳衍的連續性,同時也包括在空間伸展上的蔓延性。而在這一討論維度之下,文化傳承場域的建構就顯得尤為重要。場域中的主體主要包括文化政策制定者、文化藝術實踐者、民俗傳承人、普通民眾四類。由于主體之間價值取向不一,場域各主體間很難產生實質性的聯系從而形成合力。不同主體話語之間的力量消長,使竹馬文化的傳承無法達到理想的共生發展狀態。針對這一現狀,筆者對北運河流域竹馬文化的當代傳承路徑進行了思考,撮要述之,有以下幾點。

第一,要對竹馬文化傳承主體關系進行調適。在這一調適過程中,需要尤為關注地方民俗精英的作用。作為在一定區域內有影響力的民俗活動之參與者,以及可與國家話語進行有效溝通的民俗活動的采納者,他們在當下的非遺保護語境中日趨活躍,對民間文藝的存續與發展產生了重要影響。非遺保護與傳承是一項系統性工作,政府與民間的互動除了發揮地方民俗精英的橋梁作用之外,還需考慮傳承場域、價值標準和文化語境的影響。節日是民眾生活中不可缺失的文化記憶,更是不可多得的寶貴的人類精神遺產。張家灣民俗文化節、運河文化節等系列民俗文化活動的展開,有利于重新賦予竹馬文化內在合法性,并通過政府倡導的儀式促進民眾參與,以此重建傳統竹馬文化的話語權威,使其得以有效傳承。

第二,要主動探索竹馬文化的活態傳承路徑。竹馬文化傳承與傳播的根本目的在于存續與活態傳承。實現非遺的活態傳承,不僅需要一代代傳承人“如切如磋,如琢如磨”的精神追求,更需要廣泛的民眾參與。此外,多媒介互動及其與民間文藝的“活態性”的完美契合,可以為我們開展文化產業交流與合作提供新契機、搭建新平臺。如在張家灣民俗文化節及竹馬會的日常表演中,“互聯網+民間文藝”的發展模式,不僅為竹馬文化的傳承提供了一個更加具有前瞻性的創新視野,同時也跨越時間、空間的限制,創建了一個能夠整合多方資源并促成學科內部、學科之間乃至學界與商界及政府之間溝通、對話的平臺。

第三,要從竹馬文化自身出發,考察其在北運河流域的延展整合,主動探究竹馬文化在跨地域、跨文化間交流的價值,并沿著北運河流域輻射全國,在“和而不同”的思想引領下進行文化整合,在共生發展中開啟竹馬文化傳承發展的新局面。當下,更應該以非遺發展為契機,將北運河流域竹馬文化置于新的視野下去考量和闡釋,合力推動竹馬文化的流域傳播及海外傳播,從交流互融、文化自信、民族認同等領域積極推動中華民族共同體意識的發展,從而實現竹馬文化的多維度空間拓展、多元化面向展示。

結 語

近年來,北運河流域竹馬文化的保護與傳承在國家政策支持和制度保障之下蓬勃發展,呈現出繁榮的景象。但是,發展也同樣帶來了文化本位的削弱和傳承內容的改變等諸多問題。如何重新回歸文化本位,關注當下真實發生的民俗事象,建構與時俱進的傳承范式,這些都是我們在后續討論中需要進一步思考的問題。

Historical Changes,Local Construct and Contemporary Inheritance of Bamboo Horse Culture in the Context of Intangible Cultural Heritage

MAO Qiao-hui

(Institute of Ethnic Literature, CASS, Beijing 100732, China)

Abstract: As a folk custom, bamboo horse has an artistic duality of secularity and sacredness in different historical contexts. After the successful application of the Grand Canal as a world heritage site, the local characteristics in the bamboo horse culture such as “Bamboo horse Association”, “Bamboo horse Legend” and “Bamboo horse Dance” in the North Canal basin have been excavated and highlighted. “Bamboo horse Legend” has been widely used in intangible cultural heritage narrative and practices because of its “attachment”, and transformed into effective resources for building cultural identity. The individual experience in legendary narratives such as “Jin Wuzhu horseback riding on spring outing”, “Empress Xiaos hunting” and “Chongzhen divination”, went through restatement, characterization and recreation and has become a viable interpretation of the values and cultural identity of the North Canal basin and even the whole of China. In the context of intangible cultural heritage, Bamboo horse culture is developing and gaming in the “joint area” between the folk cultural field and the official discourse. On the basis of promoting the identity of regional cultural values, it seeks “effective interpretation” between individual interpretation and public interpretation, so as to realize the multidimensional spatial expansion and diversified display of Bamboo horse culture.

Key words: North Canal basin; bamboo horse culture; intangible practice; contemporary inheritance