外資并購與企業風險承擔

眭強

摘?要?面對復雜多變的發展環境,提升企業的風險承擔能力越發重要。本文利用中國工業企業數據,評估外資并購對企業風險承擔的影響。實證結果表明,外資并購總體上能夠顯著提升企業的風險承擔水平,并且這種提升作用存在持續性以及所有權性質與區域異質性。進一步檢驗發現,外資并購對企業風險承擔的提升作用隨著外資股權的增加呈現倒U型趨勢。影響機制分析結果表明,融資成本和創新是外資并購影響企業風險承擔水平的重要渠道。本文為深入理解企業風險承擔水平提供新的思路,并且為評估中國引進外資的經濟效果以及完善外資政策的設計提供微觀證據。

關鍵詞?外資并購?風險承擔?外資股權?企業投資

一、引言

當前,外部環境復雜嚴峻,各類風險加快積聚,企業的投資風險不斷增加。然而,較高的風險承擔水平對于提高企業的資源配置效率(Faccio?&?Lang,?2002)、增加企業績效和股東財富以及加快自身資本積累(Hilary?&?Hui,?2009)都至關重要。同時,具有更高風險承擔水平的國家和地區,其生產效率往往更高(John?et?al.,?2008),經濟增長效益也更為突出。因此,研究如何提高企業的風險承擔水平具有重要意義。

現有風險承擔的研究主要從企業內外兩方面展開:一方面,企業性質(Morck?&?Yeung,2008)、股權分散程度(Faccio?et?al.,?2011)、管理者特征(余明桂等,2013)等對企業的投資決策具有重要影響;另一方面,企業風險承擔水平與外部環境(李文貴和余明桂,2012)以及外部資源獲得(張嬈等,2019;毛其淋和許家云,2016;張敏等,2015)具有密切關系。

然而,鮮有研究關注在所有權性質發生變更后,企業的風險承擔水平是否發生變化。在構建國內國際雙循環相互促進的新發展格局的背景下,外資并購作為外資進入中國的重要方式之一,可能會導致企業所有權性質的變更。因此,將外資并購納入企業風險承擔的研究視角應被重視。現有關于外資和企業風險承擔之間關系的研究主要以對外開放為切入點,圍繞企業融資成本和投資行為(毛其淋,2019;李善民和李昶,2013)、公司治理(Liao?et?al.,?2020)、金融市場穩定(Balakrishnan?et?al.,?2019)等方面展開,但鮮有文獻關注外資并購行為對企業風險承擔的可能影響。

在此背景下,本文從風險承擔的視角出發,研究外資并購對企業風險承擔水平的影響,并且驗證這種影響是否依賴于被并購企業的所有權性質、外資股權比重以及所在地區。本文的主要邊際貢獻為:一是以外資并購為切入點,探討外資并購與企業風險承擔之間的關系,豐富企業風險承擔影響因素方面的文獻;二是利用宏觀和微觀數據,通過降低融資成本和促進創新兩個渠道揭示外資并購對企業風險承擔影響的機制;三是研究結論有助于評估引進外資的政策效果,為中國外資政策的制定提供啟示。

本文其他部分構成如下:第二部分分析外資并購對企業風險承擔的影響及其機制,并提出相關理論假設;第三部分介紹本文使用的樣本數據來源、研究變量并進行描述性分析;第四部分運用多種方法對研究假設進行實證檢驗;第五部分是結論與啟示。

二、理論分析和研究假設

外國投資者在對目標公司并購時,主要通過以下三個方面影響企業的風險承擔水平。一是外資并購可以通過改善公司的治理水平,提升管理層選擇高風險高回報項目的信心(Leuz?&?Schrand,?2009)。鑒于跨國公司有著更豐富的管理理念,并且更樂于追求利潤最大化的目標,外國投資者在公司治理方面相對而言能夠發揮更加積極的作用,從而提高企業的風險承擔水平。二是外資并購能夠提升公司股東的多元化水平。多元化控股使得股東更有動力對公司的決策進行審核和監督,形成了更為平衡的公司治理結構,促使企業的投資決策符合最大化價值的目標,進而提升企業的風險承擔水平(高磊等,2020)。三是外資并購能夠提升企業的核心競爭力,進而提高其風險承擔水平。跨國公司可以通過內部渠道將先進的技術、管理經驗以及雄厚的資本轉移至企業,企業通過提升生產率、擴大營銷網絡等方式增加核心競爭力,進而更有可能承擔高風險高收益項目(許家云等,2015)。鑒于此,本文提出以下假設:

假設1:外資并購能夠提高企業的風險承擔水平。

國有企業和民營企業的風險承擔水平存在差異,強有力的政府干預可能會導致公司偏好低風險項目,并且追求社會穩定和就業最大化的目標可能會降低國有企業承擔風險投資的能力(鄒美鳳等,2021)。此外,在國有企業中,政府任命的管理者不一定擅長面對競爭的市場環境,可能會阻礙風險投資。當企業引入外資時,外國投資者能夠發揮其財務和管理的優勢追求利潤最大化,外資的引入既有助于完善監督機制,又能提升企業的治理水平,進而提升企業的風險承擔水平。但是相較于民營企業,國有企業仍需承擔一定的社會責任,其追求的目標不僅僅是利潤最大化,因此在面對高風險項目時仍會保持謹慎的態度。

在市場化程度高的地區,行政力量對市場的干預較少,經濟自由度較高,資源的流動主要依靠市場,企業在進行投資決策時只需要考慮自身和項目的實際情況,對投資機會的敏感性較高。同時,市場化程度高的地區競爭較為激烈,競爭的市場既能促使企業提高經營效率,也能傳遞市場的信號,進而促使企業著眼于長期發展,放棄周期短、收益低的項目,從而提高風險承擔水平。而在市場化程度不高的地區,由于行政干預較多,資源的配置不僅僅依靠市場,企業往往需要承擔一定的尋租成本,并且通常缺乏提升自身管理能力的動機,這對企業投資高風險項目產生了消極的影響。基于此,外資并購企業的投資決策會隨著地區市場化程度的不同發生變化。此外,外資在并購后會根據地區治理環境的差異選擇不同的投資策略(Guedhami?et?al.,?2009)。在更好的治理環境中,企業冒險行為隨著地區治理質量的提高而增加;在治理環境薄弱的情況下,政府的干預程度通常較高,企業的尋租成本較高,企業進行高風險投資的動機較低(Durnev?&?Mangen,?2009)。鑒于此,本文提出以下假設:

假設2:外資并購對企業風險承擔水平的提升存在區域和所有權性質的異質性。

當外資并購中國企業時,伴隨著持股比例的變化,外資的投資目的(劉家松和聶寶平,2016)和股權集中度(馮曉晴和文雯,2020)的變化將顯著影響企業的風險承擔水平。當外資持股比例較低時,企業股權集中度較高,外資股東作為短期財務投機者也缺乏監督管理企業的動力,此時外資并購對企業風險承擔的提升作用較弱。隨著外資持股比例增加,此時股權集中度降低,股權結構適中,外資股東轉變為戰略投資者,從而有動力為企業引入先進的技術和管理經驗(章衛東和李海川,2010),投資期限也更長,能夠支持企業的長期發展(陳漓高和謝建國,2003),外資并購對企業風險承擔的提升作用增強。若外資股東持股比例進一步增加,此時股權集中度較高,股權結構相對不合理,外資股東也轉變為長期財務投機者,監督管理企業的動力降低,相較于外資股權比例較低的情況,外資并購對企業風險承擔的提升作用下降。鑒于此,本文提出以下假設:

假設3:外資并購對企業風險承擔的促進作用隨著外資股權的增加呈現倒U型趨勢。

高風險項目的投資往往需要規模較大且持續性的資金投入,企業內部資金難以完全覆蓋,因此外部融資的供給水平直接影響企業的投資決策。然而,現有研究表明,中國資本市場尚不完善,融資渠道和融資方式受限,企業仍普遍面臨融資約束的問題,如果遇到較好的投資機會也可能會因為資金問題而放棄(李磊和包群,2015)。企業風險承擔作為一項資源消耗性活動,往往需要充裕的資金予以支撐,風險承擔水平越高,意味著企業在追求高額利潤過程中所承擔的業績波動風險越大(陳帥和陳燊,2021)。外資并購能夠拓寬企業的融資渠道,從而緩解企業融資約束的問題,為企業風險承擔提供資金支持。首先,企業能夠從跨國公司獲得一定的資金以緩解融資壓力,進而有助于企業選擇高風險項目;其次,引進外資能夠改善公司治理和經營水平,向金融機構傳遞出良好的經營信號,從而緩解融資約束的困境;最后,引進外資會提升企業信息披露的意愿和質量,降低企業信息不對稱的風險。

與本土企業相比,跨國公司一般具有較大的技術優勢,傾向于并購技術和資源與其存在互補性的企業,從而降低企業研發成本、提升企業技術創新效率,其技術溢出效應(孫江明和居文靜,2019)也有助于企業保持技術優勢。因此,外資可以通過直接或間接的方式向東道國企業提供先進技術與管理經驗,增強本土企業對市場風險的管控能力,使其更有可能選擇高風險高收益項目。鑒于此,本文提出以下假設:

假設4:外資并購會通過降低企業融資成本、提升企業創新績效,進而提高企業的風險承擔水平。

三、研究設計

(一)數據來源

本文使用的數據主要來自國家統計局1998—2013年中國工業企業數據庫。本文參考謝千里等(2008)的方法對樣本進行處理:(1)刪除工業總產值、出口、研發支出、新產品產值等關鍵財務指標缺失或為負值的樣本;(2)刪除從業人員低于8人的企業;(3)刪除登記注冊類型與實收資本同時缺失的樣本;(4)刪除流動資產總額高于總資產的企業樣本;(5)“采掘業”“煙草制造業”“電力、燃氣及水的生產和供應業”存在較高的外資準入管制,這些行業的外資并購數量較少,因此刪除了這些行業。由于風險承擔測算以及外資并購識別的需要,本文選擇至少連續5年經營的企業樣本。

(二)變量設定

1.被解釋變量

借鑒John?et?al.(2008)、Faccio?et?al.(2011)的做法,本文用企業利潤率(ROA)的波動性(標準差)來衡量企業風險承擔水平。ROA為企業相應年度的息稅前利潤(EBIT)與當年末資產總額的比率。為了剔除行業異質性特征對企業利潤率的影響,本文用以下方法對企業利潤率進行行業平均值調整:

ADJ_ROAit=EBITitASSETSit-1Njt∑i∈θjEBITitASSETSit(1)

將每個企業在每一個4年觀測時段內經行業調整的ROA的標準差設為企業的風險承擔水平,即:

RiskTit=?1N-1∑Nn=1(ADJ_ROAit-1Njt∑i∈θjADJ_ROAit)2(2)

2.解釋變量

本文將外資并購交易界定為:在樣本期內,同一家企業的登記注冊類型或股權比例變化引起所有權結構的變化,并向登記機關辦理變更登記或設立登記為外商投資企業。根據《關于外國投資者并購境內企業的規定》,外資并購后的企業注冊資本中外資出資比例高于25%的才能享受外商投資企業的待遇。本文將根據企業的實收資本變量對外資并購行為予以進一步確認。外資企業并購中國境內企業的主要方式是購買外商投資企業的中方股份或者收購內資企業股份或資產,為此本文在識別并購樣本上,除了采用注冊類型信息外,還根據企業的實收資本進行進一步判斷。具體來說,將國有企業、集體企業以及私營企業作為內資企業,港澳臺企業和外商企業作為外資企業,企業的所有制類型從內資企業轉變為外資企業視作外資并購。

3.控制變量

為控制其他因素對企業風險承擔水平的影響,在參考相關既有理論與經驗研究(Faccio?et?al.,2011;John?et?al.,2008)的基礎上,本文對控制變量的設定如下:企業年齡(age),用企業當年年份減去企業成立年份并取對數進行衡量;企業規模(size),用年末資產并取對數進行衡量;企業利潤率(roa),用息稅前利潤與年末總資產比值并取對數進行衡量;杠桿率(leverage),用總負債與總資產比值并取對數進行衡量;流動性(mobility),用流動資產與流動負債比值并取對數進行衡量;資本密集度(klr),用固定資產與從業人員數的比值并取對數進行衡量;企業的成長性(gsales),用本年度營業收入與上年度營業收入的差與上年度企業營業收入的比值并取對數進行衡量。

四、估計結果與分析

(一)實證計量模型

本文需要檢驗外資并購對企業風險承擔的影響,而簡單比較并購行為發生前后企業風險承擔會受到趨勢波動以及內生性等因素的影響。因此,本文將外資并購看作一項自然實驗,采用雙重差分(DID)法估計外資并購帶來的效應,以克服可能存在的內生性問題。本文采用傾向得分匹配(PSM)法從樣本中找到未被外資并購的對照組企業,并且使對照組和處理組企業在發生并購行為前的特征相似。

按上述思路,本文將研究樣本分為處理組(被外資并購企業)和對照組(私營化企業或民營化企業)。Dti,t=1表示t時期被外資并購的處理組企業樣本,Dti,t=0表示t時期未被外資并購的對照組企業樣本,外資并購行為發生的當年及以后年份的Dyeari,t=1;y1i,t+u為外資并購的企業的u時期的風險承擔水平,根據既有文獻,本文選擇企業年齡、企業規模、資本密集度、杠桿率、利潤率、流動性以及企業的成長性作為匹配變量。

外資并購的平均處理效應可以表述為:

ATT=Ey1i,t+u-y0i,t+u|Dt=1

=Ey1i,t+u|Z,Dt=1?-Ey0i,t+u|Z,Dt=0|Dt=1(3)

更進一步,檢驗的實證模型可以表述為:

RiskTit=α0+α1Dtit+α2Dyearit+α3Dtit×Dyearit+Xit+uj+vk+ηjk+εit(4)

其中,RiskTit為企業風險承擔水平,Xit為控制變量,εit?為隨機擾動項。本文還控制了非觀測的行業特征uj、非觀測的地區特征vk,以及地區和年份的交互項ηjk。

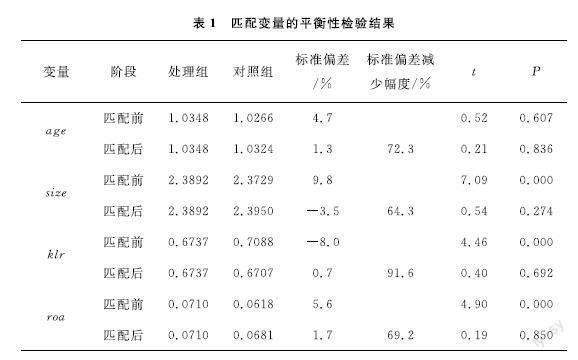

本文采用傾向得分匹配法為處理組找到適宜的對照組企業樣本,使得兩組企業在外資并購行為發生之前的特征是相似的,結果報告于表1。在匹配后,除企業成長性(gsales)外,各匹配變量標準偏差的絕對值均低于5%;企業成長性(gsales)標準偏差只有5.6%,在可接受范圍內。總體而言,匹配結果滿足了平衡性假設,即本文對匹配變量和匹配方法的選取是恰當的,同時也表明對照組企業能夠控制樣本的自選擇效應。

(二)平行趨勢與外資并購的動態效應估計

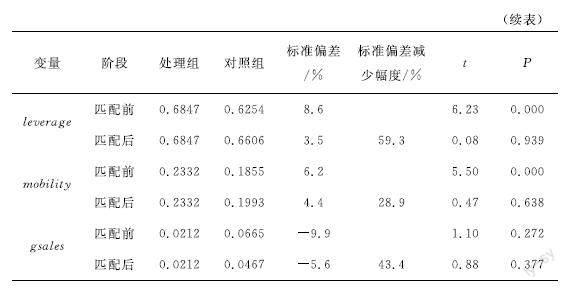

使用雙重差分法的前提條件是實驗組和控制組之間需要滿足平行趨勢假設,如果處理組和對照組在外資并購前風險承擔水平存在時間趨勢差異,那么風險承擔的變化可能并不是由外資并購導致,而是由事前時間趨勢不同引起的。因此,需要驗證在并購前對照組和處理組的風險承擔水平是否存在平行趨勢。本文借鑒毛其淋和王澍(2022)的做法對外資并購的風險承擔水平的動態效應進行分析。從圖1可以看出,在并購發生前,動態效應線較為平坦,并且估計系數的95%置信區間均包含0,而在發生并購后則均不包含0,這表明平行趨勢假設成立。

圖1?外資并購動態影響效應

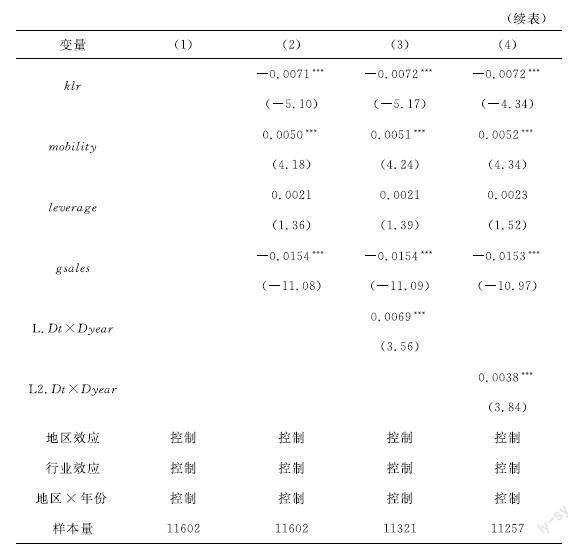

(三)基準檢驗結果分析

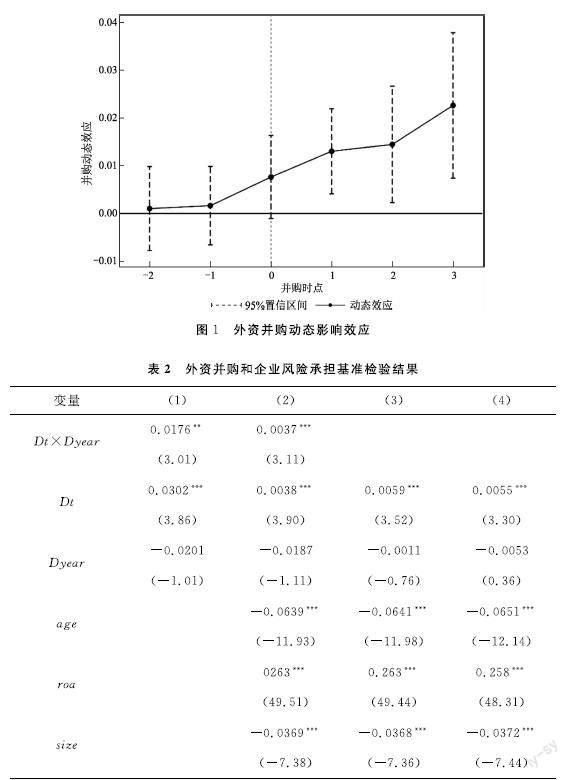

在進行匹配后,本文通過增加控制變量和行業、地區以及地區與年份交互項的虛擬變量對式(4)進行檢驗,結果如表2所示。其中,列(1)和列(2)分別為未加入控制變量以及進一步增加控制變量的結果。列(1)結果顯示,核心變量交互項系數在5%的水平上顯著為正,這表明相對于沒有被外資并購的企業,外資并購能夠促使企業放棄穩健型的投資策略,選擇風險更高的投資項目。在控制其他變量因素后,核心變量的系數正負并沒有發生改變,進一步驗證了假設1,即外資并購能夠促進企業風險承擔水平的提升。

在此基礎上,本文進一步研究企業風險承擔的提升是否具有持續性。本文構建DID滯后模型考察外資并購帶來的持續性影響,表2列(3)和列(4)是滯后效應估計結果。結果表明,在外資并購后,企業的風險承擔水平得到持續提升,這種持續效應的產生可能是因為中國廣闊的市場能夠吸引外資對企業的長期投入。

五、穩健性檢驗

前文的研究分析發現,外資并購能夠提升企業的風險承擔水平,為了保證回歸結果的穩健性,本文進行如下穩健性檢驗。

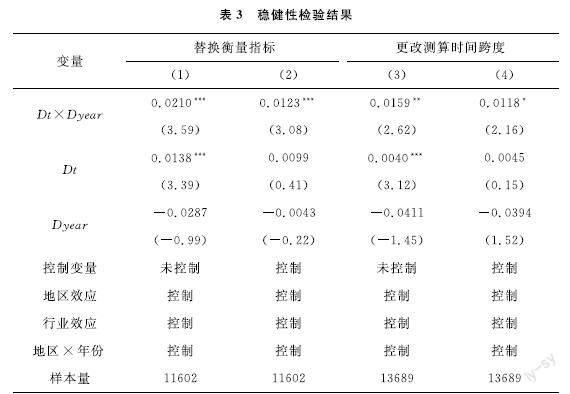

(一)替換衡量指標

前文主要用企業利潤率(ROA)的波動性(標準差)來衡量企業風險承擔,而毛其淋和許家云(2016)以及李文貴和余明桂(2012)還使用營業收入與企業年末資產比值的波動性(標準差)來衡量企業的風險承擔水平。本文將上文測算的利潤率替換成營業收入與企業年末資產的比值測算風險承擔指標,結果見表3列(1)和列(2)。其中,交叉項的估計系數顯著為正,控制變量系數的正負也并未發生改變,再次證明引進外資能夠提升企業的風險承擔水平。

(二)更改測算時間跨度

前文在測算風險承擔水平指標時,是測算每4年觀測時段內行業調整的ROA的標準差。為了考察本文的估計結果是否會隨著觀測時段長度的變化而發生變化,本文以3年作為一個觀測時段來考察結論的穩健性。表3列(3)和列(4)顯示,核心解釋變量系數均通過顯著性檢驗,即外資并購能夠顯著提升企業風險承擔水平,這再次驗證了實證結果的可靠性。

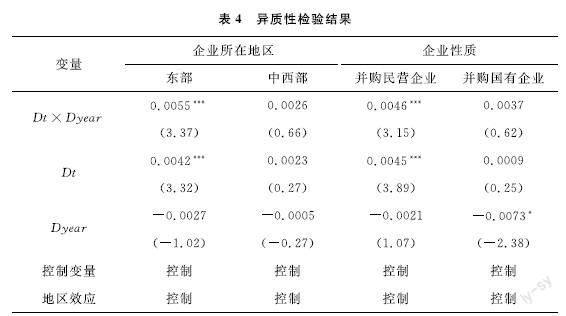

六、異質性分析

前文證明了外資并購能夠顯著提升企業的風險承擔水平,且結果具有穩健性。但是外資并購不同地區的企業以及外資并購不同所有權性質的企業結果是否存在不同,即外資并購對企業風險承擔水平的影響是否具有異質性,仍需進行進一步驗證。本文將企業所在的地區分為東部地區和中西部地區,將企業性質分為民營企業和國有企業。

表4企業所在地區的檢驗結果顯示,東部地區交互項的系數在1%的水平上顯著為正,而中西部地區交互項系數并不顯著,這意味著外資并購東部地區的企業都能夠顯著提升企業的風險承擔水平,而并購中西部地區的企業并不能顯著提升企業的風險承擔水平。這可能是因為在市場化進程較快的東部地區(樊綱等,2011),外資受行政干預較少,資源大多是由市場力量分配,并且良好的產權制度能夠弱化社會沖突對企業產生的沖擊,因此顯著提升了企業的風險承擔水平。

表4企業性質的檢驗結果顯示,并購民營企業的交互項的系數顯著為正,而并購國有企業的交互項的系數并不顯著。這是因為國有企業雖然引進外資進行混合所有制改革,外資進入企業也能夠起到一定的監督作用,但是企業的控制權仍屬于國有資產背景的企業或政府部門,實質上決策的體制機制并未真正改變,國有股東的話語權仍然影響企業的決策,國有企業高級管理層的薪酬管制以及政策性負擔會降低企業運營效率,進而外資對企業風險承擔水平的影響就比較有限。因此,表4的結果支持了假設2。

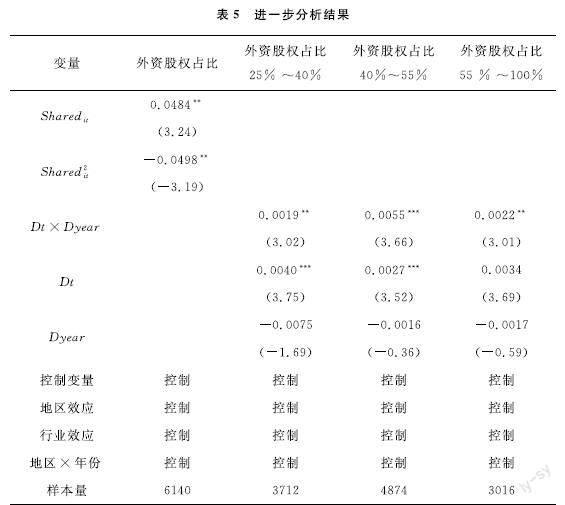

七、進一步分析

前文驗證了外資并購行為能夠提升企業的風險承擔水平,且由于企業所在區域以及所有權性質的不同,存在異質性作用。在此基礎上,本文進一步驗證外資所占比例對企業風險承擔水平的影響。為檢驗假設3,本文設計回歸模型:

RiskTit=α0+α1sharedit+α2shared2it+Xit+uj+vk+ηjk+εit??????(5)

其中,sharedit為外資所占比例,Xit為控制變量。

表5列示了進一步分析的結果。其中,外資股權占比的檢驗結果顯示,shared2it系數在5%的水平上顯著為負,說明外資持股比例與企業的風險承擔水平呈倒U型關系。在此基礎上,本文將樣本根據外資股權所占比例分為三組,分別為25%~40%、40%~55%、55%~100%,并利用式(4)進行檢驗。結果顯示,交互項系數均顯著為正,即外資并購能夠提升企業風險承擔水平,且當外資股權所占比重為40%~55%時,被并購企業的風險承擔水平提升最高。因此,表5的結果支持了假設3。

八、影響機制分析

前文研究顯示,外資并購行為能夠顯著提升企業的風險承擔水平,并且這一核心結論通過改變衡量方法、觀測時間長短等檢驗后結果依然穩健,進一步研究發現外資并購對企業風險承擔的作用存在異質性。深入探索外資并購對企業風險承擔影響機制不僅有助于理解這一影響產生的原因,也有助于為中國優化外資政策提供政策建議。

本文引入融資成本和創新作為中介變量構造中介效應模型,并以此考察影響機制。融資成本用財務費用與總資產的比值來衡量,創新用專利授權數來衡量。中介效應主要分為三步:第一步,將企業風險承擔與外資并購進行回歸;第二步,將中介變量(融資成本與創新)與外資并購進行回歸;第三步,將企業風險承擔與外資并購和中介變量進行回歸。在式(4)的基礎上,構建中介效應檢驗模型為:

FinCostit=α0+α1Dtit+α2Dyearit+α3Dtit×Dyearit+Xit+uj+vk+ηjk+εit(6)

Tecit=α0+α1Dtit+α2Dyearit+α3Dtit×Dyearit+Xit+uj+vk+ηjk+εit(7)

RiskTit=α0+α1Dtit+α2Dyearit+α3Dtit×Dyearit+α4FinCostit+α5Tecit+Xit+uj+vk+ηjk+εit(8)

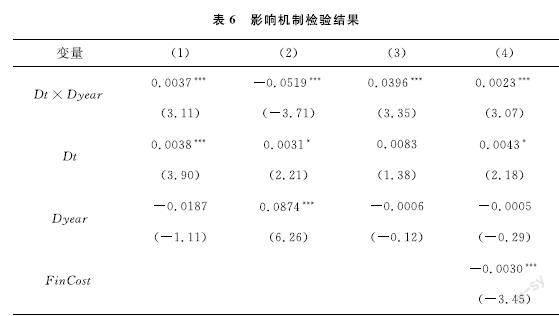

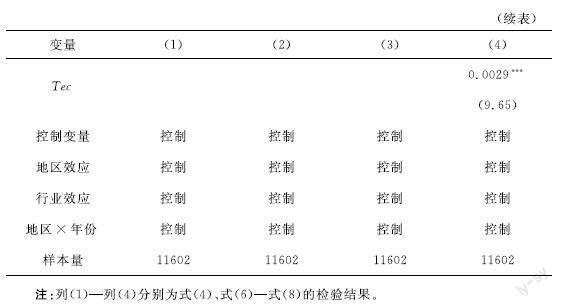

表6展示了影響機制檢驗結果,其中列(1)—列(3)分別為式(4)、式(6)和式(7)的檢驗結果。為了結果的穩健性,本文將中介變量FinCost和Tec加入式(8),結果置于列(4)。列(2)結果顯示,交互項系數顯著為負,這表示外資并購能夠降低企業的融資成本;列(3)結果顯示,交互項系數顯著為正,這意味著外資并購能夠顯著提升企業的創新績效。列(4)結果顯示,中介變量FinCost和Tec的估計系數分別顯著為負和顯著為正,表明融資成本會對企業的風險投資產生擠出效應,而創新會提升企業的風險承擔水平。因此,表6的結果支持了假設4。

九、結論與啟示

本文使用1998—2013年中國工業企業數據庫,實證研究了外資并購對企業風險承擔的影響。結果顯示:第一,外資并購能夠顯著提升企業的風險承擔水平,且存在企業所在區域及其所有權性質的異質性;第二,相對于對照組,伴隨著外資股權的增加,外資并購對企業風險承擔水平的提升作用呈現先增加后下降的趨勢;第三,融資成本和創新是外資并購影響企業風險承擔水平的重要渠道。

近年來,中國吸引外資的規模不斷增加,本文基于這一現實,系統評估了外資并購對企業風險承擔水平的影響,進而深化和拓展了風險承擔的相關研究,為理解中國企業風險承擔水平的變化提供了新的思路。本文發現抱有戰略投資目的的外資持有適度比例的股權能夠顯著提升企業的風險承擔水平,而財務投機的外資通常以短期的財務利益為目的,希望企業能夠做穩健的投資,從而減弱了促進風險承擔水平提高的作用。因此,吸引更多的戰略投資者對提升企業的風險承擔水平尤為重要。鑒于此,本文提出以下建議:第一,把持續優化營商環境貫穿始終,增強吸引外資的“向心力”,通過完善支持政策、提升服務水平等措施在穩外資的基礎上,不斷吸引高質量的跨國公司投資;第二,通過制定相關規定完善企業信息披露內容和形式,提高信息披露質量以吸引更多的戰略投資者。

本文的研究也存在一定的不足之處。例如,由于數據的可獲性,本文主要從外資的行為以及所占比重研究外資對企業風險承擔水平的影響,并未考慮外資的來源地、持股時間等因素。在未來數據更為完善的基礎上,可以繼續研究外資的異質性對企業風險承擔水平影響的差異性,并探究其背后的原因。

參考文獻:

[1]陳漓高,謝建國.跨國公司對華投資戰略的演變趨勢及應對策略[J].世界經濟與政治論壇,2003(2).

[2]陳帥,陳燊.外資進入對本土企業風險承擔的影響:資本逐利還是風險規避[J].南京審計大學學報,2021,18(5).

[3]樊綱,王小魯,朱恒鵬.中國市場化指數——各地區市場化相對進程2011年報告[M].北京:經濟科學出版社,2011.

[4]馮曉晴,文雯.多個大股東與企業風險承擔[J].中南財經政法大學學報,2020(2).

[5]高磊,曉芳,王彥東.多個大股東、風險承擔與企業價值[J].南開管理評論,2020,23(5).

[6]李磊,包群.融資約束制約了中國工業企業的對外直接投資嗎?[J].財經研究,2015,41(6).

[7]李善民,李昶.跨國并購還是綠地投資?——FDI進入模式選擇的影響因素研究[J].經濟研究,2013,48(12).

[8]李文貴,余明桂.所有權性質、市場化進程與企業風險承擔[J].中國工業經濟,2012(12).

[9]劉家松,聶寶平.商業銀行境外引資、股權結構與經營績效——基于2007—2015年62家商業銀行的經驗證據[J].會計研究,2016(10).

[10]毛其淋.外資進入自由化如何影響了中國本土企業創新?[J].金融研究,2019(1).

[11]毛其淋,王澍.外資并購對中國企業產能利用率的影響[J].國際貿易問題,2022(1).

[12]毛其淋,許家云.政府補貼、異質性與企業風險承擔[J].經濟學(季刊),2016,15(4).

[13]孫江明,居文靜.跨國并購對我國企業創新績效的影響——基于上市公司數據的實證研究[J].世界經濟與政治論壇,2019(2).

[14]謝千里,羅斯基,張軼凡.中國工業生產率的增長與收斂[J].經濟學(季刊),2008(3).

[15]許家云,毛其淋,佟家棟.出口如何影響了企業的風險承擔能力?[J].產業經濟研究,2015(2).

[16]余明桂,李文貴,潘紅波.民營化、產權保護與企業風險承擔[J].經濟研究,2013,48(9).

[17]張敏,童麗靜,許浩然.社會網絡與企業風險承擔——基于我國上市公司的經驗證據[J].管理世界,2015(11).

[18]張嬈,路繼業,姬東驊.產業政策能否促進企業風險承擔?[J].會計研究,2019(7).

[19]章衛東,李海川.定向增發新股、資產注入類型與上市公司績效的關系——來自中國證券市場的經驗證據[J].會計研究,2010(3).

[20]?Balakrishnan?K,?Vashishtha?R,?Verrecchia?R?E.Foreign?Competition?for?Shares?and?the?Pricing?of?Information?Asymmetry:?Evidence?from?Equity?Market?Liberalization[J].?Journal?of?Accounting?and?Economics,?2019,?67(1).

[21]?Durnev?A,?Mangen?C.?Corporate?Investments:?Learning?from?Restatements[J].?Journal?of?Accounting?Research,?2009,?47(3).

[22]?Faccio?M,?Lang?L?H?P.?The?Ultimate?Ownership?of?Western?European?Corporations[J].?Journal?of?Financial?Economics,?2002,?65(3).

[23]?Faccio?M,?Marchica?M?T,?Mura?R.?Large?Shareholder?Diversification?and?Corporate?RiskTaking[J].?The?Review?of?Financial?Studies,?2011,?24(11).

[24]?Guedhami?O,?Pittman?J?A,?Saffar?W.?Auditor?Choice?in?Privatized?Firms:?Empirical?Evidence?on?the?Role?of?State?and?Foreign?Owners[J].?Journal?of?Accounting?and?Economics,?2009,?48(2/3).

[25]?Hilary?G,?Hui?K?W.?Does?Religion?Matter?in?Corporate?Decision?Making?in?America?[J].?Journal?of?Financial?Economics,?2009,?93(3).

[26]?John?K,?Litov?L,?Yeung?B.?Corporate?Governance?and?Risk?Taking[J].?The?Journal?of?Finance,?2008,?63(4).

[27]?Leuz?C,?Schrand?C.?Disclosure?and?the?Cost?of?Capital:?Evidence?from?Firms?Responses?to?the?Enron?Shock[Z].?NBER?Working?Paper,?2009,No.14897.

[28]?Liao?L,?Pan Y?K,?Yao?D.?Capital?Market?Liberalization?and?Corporate?Social?Responsibility[Z].?SSRN,?2020,No.3676038.

[29]?Morck?R,?Yeung?B,?Zhao?M?Y.?Perspectives?on?Chinas?Outward?Foreign?Direct?Investment[J].?Journal?of?International?Business?Studies,?2008,?39(3).

(責任編輯:陳思萌)