深圳遺產:基于批判遺產研究的思考Shenzhen Heritage: Thinking from Critical Heritage Studies

摘要:批判遺產研究(Critical Heritage Studies)為反思深圳遺產提供了獨特的視角和機會。改革開放四十年來,在建設與破壞、破壞與保護的動態辯證過程中,深圳誕生了一系列具有深圳特色的遺產話語,也因此產生了獨特的遺產類型,如城中村、工業遺產、紅樹林、深港口岸、二線關等。在批判遺產研究的視角下,深圳不僅不是遺產的荒漠,反而成為遺產的沃土。深圳遺產在深圳語境下被討論、被定義、被創造,因而具有深圳性,體現了開放包容的價值觀。

關鍵詞:深圳遺產;批判遺產研究;城中村;改革開放遺產;

Abstract: Critical Heritage Studies provides a unique perspective and opportunity for reflecting on Shenzhen's heritage. In the dynamic dialectical process of construction and destruction, with destruction and protection, Shenzhen has given birth to a series of heritage discourses with Shenzhen characteristics, and thus has produced unique types of heritage, such as urban villages, industrial heritage, mangroves, Shenzhen-Hong Kong ports, second-line barriers, etc. From the perspective of Critical Heritage Studies, Shenzhen is not a desert of heritage, but rather a fertile soil for heritage. Shenzhen's heritage is discussed, defined, and created in the context of Shenzhen, and thus has Shenzhen-ness, that is, an open and inclusive value system.

Keywords: Shenzhen heritage; Critical Heritage Studies; urban village; reform and opening up heritage;

與遺產相關的一系列問題和工作——研究、保護、旅游、宣傳等,已成為城市文化軟實力的重要組成部分,關系到城市競爭力和吸引力的長遠發展。深圳政府近年來高度重視遺產保護工作,出臺了大量政策、法規、研究報告等文件,也推動了許多遺產保護和城市更新項目,例如南頭古城、大鵬所城等,深圳的歷史文化氛圍日漸濃厚[1]。同時,得益于許多專家和學者的發聲和呼吁,深圳的悠久歷史和本土文化也更廣泛地為人所知[2]。但是,深圳的城市基底畢竟是改革開放后快速建設的產物,并未被國家認定為歷史文化名城,與北京、上海、廣州等一線城市相比,遺產保護工作仍然缺乏系統性,整體上仍然顯得遺產匱乏。在橫向比較的語境中,深圳 “文化沙漠”的刻板印象仍如影隨形。

的確,遺產需要時間的沉淀。但遺產與時間的關系是否必然是一種線性相關,或者說,遺產的數量是否必然隨著時間累積而穩步增長?深圳作為一座年輕城市,還需要多少時間才能擁有足夠豐盛的遺產?深圳在遺產領域是否必然是一個追隨者?這些問題都值得深入探討。或許,遺產與時間并非線性相關,因為遺產可能在某個時間點如生物大爆炸般突然迸發;深圳也不必在遺產領域亦步亦趨,而是通過更新遺產觀念,實現彎道超車。

深圳與批判遺產研究

近年來國際上方興未艾的“批判遺產研究”(Critical Heritage Studies)為遺產觀念的更新提供了一種視角和機會。批判遺產研究的對象是傳統的遺產觀念,即將遺產視為物質性實體,將遺產保護視為技術性工作。批判遺產研究強調從現有遺產保護理念和制度框架之外,重新定義和解釋遺產。一些代表性學者,包括史密斯(Laurajane Smith)[3]和哈里森(Rodney Harrison)[ 4, 5]等,進行了許多開創性的研究。在哈里森看來,遺產是以當下為中心對過去的選擇性呈現和闡釋,因此,遺產的定義必然與當下的種種思潮息息相關。史密斯認為,遺產是動態的過程,而不是靜態的結果,其本質是一種話語建構,因為遺產不是天然存在的,而是被特定主體創造出來的。圍繞遺產進行的一系列討論、爭論,包括誰來定義遺產、誰來保護、為誰保護、為何保護等問題所涉及到的遺產背后的權利關系,才是遺產最重要的內容。因此,批判遺產研究的使命就是不斷批判和修正占主導地位的“權威遺產話語”(Authorized Heritage Discourse)。在這種顛覆性認知的基礎上,哈里森吸收當代哲學的一些觀點,提出更為全面和平衡的遺產觀念,認為遺產在話語之外,無法擺脫其物質本體,是一種關系的聚合。當代的遺產觀念應強調更廣泛的連接性,包括人與人的連接,人與物的連接。因此遺產成為一個對話的載體——不同的主體,無論人與非人,包括國家、社區、個人、動植物、自然環境等,可以通過遺產來實現自己的利益或表達自己的身份。這種遺產觀念體現了當代主流的多元、平等價值觀。基于此,遺產保護不應局限于由官方和專家主導的技術性工作,因為這種工作實際上排除了普通人及其他主體的參與。遺產保護的首要工作是搭建“混合論壇”(hybrid forum),讓各種相關的人和物,均有機會貢獻自己的觀點與行動。

史密斯和哈里森均來自澳大利亞,或許并非巧合。澳大利亞處于西方文化的邊緣,同時也是西方文化與非西方文化碰撞的前沿。特別是東方文化和澳洲土著文化所保持的天人合一、物我一體、萬物有靈等觀念或許促進了澳大利亞的西方學者對西方文化進行反思和批判。從文化交流的角度來看,邊緣有機會成為文化交流的前沿。邊緣因此不僅受到中心的影響,同時還可能產生對中心的批判性,成為一個“批判的邊緣”1。

深圳相對于中國,與澳大利亞相對于西方,具有相似的地緣關系。深圳曾經是古代中國的邊疆,逐漸成為一個海防要塞,而近代以來,因毗鄰香港,而成為中國與西方接觸的前沿。特別是改革開放以來,深圳成為中國改革開放的試驗田和對外開放的窗口。中國大陸通過深圳接觸西方的知識、技術、制度和理念;而外國人通過深圳進入中國內地,通過深圳了解中國的改革開放進程。在中外思想和理念的交流和碰撞中,深圳誕生了一批改革者,包括蛇口工業區的締造者袁庚和深圳大學的首任黨委書記羅征啟等。他們在中國的體制框架下,探索改革的出路。因為這些人的存在,深圳成為一個重要的“批判的邊緣”。

因此,具有邊緣性和批判性的批判遺產研究與深圳有內在的契合。批判遺產研究為重新思考深圳遺產提供了一個重要的理論參照。深圳作為“批判的邊緣”,大可不必在“權威遺產話語”的框架下亦步亦趨,相反,有可能借助批判遺產研究理論,另辟蹊徑,在遺產領域先行先試,展現后發優勢。

如哈里森所言,遺產是過去與當代的連接,一切值得珍視的過去都是遺產,而破壞和失去往往會激發某種對過往的珍視。小到一座建筑,大到城市格局,在快速的城市發展進程中,都可能成為被破壞的對象,也同時可能成為被保護的對象,因而成為一座城市獨特的遺產。可以說,沒有破壞,就沒有遺產。這種觀念對思考中國快速城市化語境下的遺產具有重要啟發。反觀深圳,四十年的建設史也伴隨著四十年來對原有建成環境和自然環境的改變和破壞,在建設與破壞、破壞與保護的動態辯證過程中,深圳誕生了一系列具有深圳特色的遺產話語,也因此產生了獨特的遺產類型,如城中村、工業遺產、紅樹林、深港口岸、二線關等。這些遺產與深圳獨特的地理和歷史密切相關,蘊藏著一系列辯證沖突關系:大陸與海洋交接的濱海地貌、古代與現代的歷史斷裂、深港地緣關系等。這些具有深圳特色的遺產類型都是在被破壞的過程中又被認知和定義為遺產。因此,深圳遺產應該在這種辯證關系中被定義。從這個角度來看,正因為深圳的快速城市化蘊藏了破壞與保護的巨大張力,遺產不但不匱乏,反而有可能更豐富,甚至有可能產生許多新的、未定義的遺產類型。

城中村

回顧深圳的城市發展史(包括建筑史、規劃史、城市建設史),不難得出這樣一個結論:深圳的城市發展吸收了許多國際先進知識和經驗。這一點在許多獨具特色的城市片區中有鮮明體現,無論是華僑城和蛇口對新加坡規劃的借鑒,還是福田CBD對紐約的借鑒。但反過來想,深圳的城市發展歷程為世界貢獻了什么新的知識和經驗?或許最有價值的部分并非自上而下的規劃,而是自下而上的生長。最具代表性的就是深圳的城中村。城中村并非單一規劃的產物,而是時間層疊、持續演進的城市空間。因此,城中村并非顯性知識的產物,但卻蘊藏著潛在的、待發掘的知識2——關于高密度城市的宜居性、多樣性、公平性的人居智慧——這對未來的城市發展有重要的潛在借鑒意義。正因此,有學者說,城中村是來自未來的遺產[6]。也正因此,城中村是深圳歷屆雙年展繞不開的城市話題。

城中村成為遺產是一個非常典型的話語建構過程。深圳官方、民間及學術界對城中村的認識和態度一直在發展。城中村與深圳的城市建設相伴相生,一直在為深圳打工人提供容身之處——城中村容納了一半以上的深圳人口。城中村因幾次“搶建”,層數和密度大幅提高,發展成今天的高密度形態。城中村起初被無視,甚至并沒有“城中村”這個概念,之后一度被認為是城市毒瘤,藏污納垢之地,政府與社會文化精英對其恨不得鏟平而后快。直到2000年之后,得益于許多學者的研究和宣傳,官方對城中村的態度才發生了較大改變,開始承認城中村是深圳不可割舍的有機組成部分,對于深圳的社會生態系統穩定和經濟韌性有重要價值。2019年,深圳政府發布《深圳城中村(舊村)綜合整治總體規劃(2019-2025)》,標志著對城中村的大拆大建基本結束,未來將對城中村進行逐步改造,不斷提升其環境與居住品質。(圖1)

圍繞城市核心區的幾個城中村曾產生巨大爭議,特別是大沖、白石洲、湖貝等。在這些爭議中,來自民間的專業和公眾力量有機會發出聲音,與占主導地位的政府和開發商形成一種對話和協商機制,實現了哈里森所謂“混合論壇”的遺產保護方式。例如,2016年,一批建筑師、文化學者、藝術家共同發起的“湖貝古村120城市公共計劃”是民間廣泛參與城市更新的典型例子[7],其核心訴求是要求開發商在改造中保留具有500年歷史的湖貝古村。這一行動得到了開明官員、專家院士等各界精英的關注和支持,從而改變了政府和開發商原有的改造計劃。遺憾的是,古村居民,特別是作為流動人口的租戶在這一行動中并未被納入這個“混合論壇”。盡管他們因此行動而有機會發聲,表達了自己不希望搬遷的訴求,但仍然是處于被動的地位,甚至可以說只是被調研的對象。這種“混合論壇”的本意就是希望各方力量有均等的發聲機會,特別是遺產的具體使用者,應該被更多賦權——他們的權利不必來自某種“實力”,而應來自多元、民主、平等的價值觀——改革開放的發展成果是所有人參與創造的,應該讓更多人參與分享。

改革開放遺產

改革開放早已成為重要的國家記憶,改革開放史受到了官方的高度重視,但中國遺產保護領域的專業實踐仍聚焦于古代遺產。全國重點文物保護單位中,幾乎沒有能代表改革開放歷史的當代遺產,說明在權威遺產話語體系中,“歷史悠久”和“傳統風貌”仍然是首要的價值評估標準。在現階段的城市發展中,古代遺產更容易得到政府和公眾的重視,其保護工作也因而顯得更為緊迫。

深圳缺乏古代遺產——盡管有南頭古城、大鵬所城等古城或古村遺址,但實物遺存往往質量一般、數量有限,在傳統的遺產話語體系中,難以被賦予重要意義。而深圳作為改革開放后的速生城市,本身就是一座改革開放史博物館。深圳的每一條路、每一座建筑、每一個空間都承載著特定的改革開放歷史記憶,例如路邊、公園里的大家樂舞臺,曾經是深圳打工人的主要街頭娛樂空間。這些空間如今并不起眼,但如果加以適當設計改造,或許能成為重要的空間遺產。因此,深圳應當積極推動改革開放遺產的研究和保護,系統梳理改革開放遺產,在這一空白領域做出有益探索。

如何系統梳理深圳的改革開放遺產是一個首要課題,這需要重視遺產的非物質性。如史密斯所言,遺產是一種話語建構,不局限于空間和物質實體,事實上空間和物質實體可能僅僅是遺產話語的載體。物質實體的湮滅不必然對應著某項遺產的消失,這在中國文化語境中尤其適用。中國的現代建筑與城市與古代傳統建筑與城市看似截然不同,表面上看,這種現代化與西化無異,但深入分析,就不難發現其內在蘊藏的中國性是無法抹去的。例如,從四合院到單位大院,再到商品房小區,建筑形態和布局不斷變化,但其向心性、圍合性,以及由此帶來的領域感、邊界感、歸屬感是相似的。如果從更深層考察空間背后的社會政治關系,同樣不難發現某種歷史延續性——從古代到近現代到當代,縱使經歷無數關鍵歷史節點,也并未根本改變。然而,只有被改變的才有機會成為遺產,一成不變的往往難以被真正覺察。

中國改革開放的歷史跌宕起伏,改革從一開始就面臨著重重阻力,在之后的時間中也時常受到質疑和挑戰[8]。深圳作為改革開放排頭兵,每次面對危機,總是首當其沖,涌現出許多觀念和思想的爭論。如同對城市的破壞與保護,正是在改革的危與機中,許多改革開放的精神遺產、思想遺產、觀念遺產、知識遺產涌現出來。例如,蛇口工業區的口號“時間就是金錢,效率就是生命”曾引起廣泛爭議,影響巨大,也最為后人所珍視。其標語牌幾經拆建,最初的真跡可能已經泯滅,但絲毫不影響其作為思想和觀念遺產的價值。另外,日常生活的日新月異也產生了日常生活遺產,常常表現為對某種逝去生活方式的懷舊。深圳的這種非物質性遺產極其豐富,可能以老照片、生活物件、工業產品、文學作品、口述史等任何形式為載體。

在建筑與城市遺產領域,物質與非物質層面同樣是相互交織的,特定的設計思想必須通過建筑空間和實體來體現,而特定的規劃思想必須通過城市肌理和街巷空間格局來體現。傳統的側重建筑本體的遺產觀念(不可移動文物、歷史建筑、歷史文化街區等)限制了改革開放遺產的內涵。建筑與城市空間中蘊藏著的非物質性遺產類型——設計遺產、規劃遺產、知識遺產、精神遺產、思想和觀念遺產,有待進一步挖掘和保護。例如建于1984年的南海酒店,深圳最早的五星級酒店,依山傍海,舒展大氣,設計語言新穎獨特,體現了鮮明的時代精神,理應成為深圳重要的建筑遺產,其中的設計巧思,例如從微波山直入酒店大堂的流線設計,體現了建筑與自然的巧妙融合,應當被視作重要的保護對象和要素。

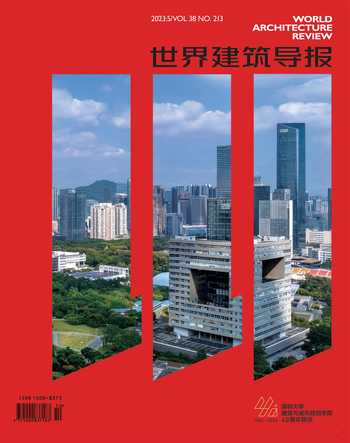

深圳的早期建設片區,蛇口、華僑城、華強北等均體現了鮮明的規劃意圖和智慧,成為某種規劃遺產。例如,蛇口的空間肌理因其獨特的山海格局及不斷填海造地過程而顯得非常復雜,但如果了解蛇口規劃,則不難看出其空間格局和演進邏輯:蛇口工業區早期規劃以工業大道(現南海大道)為主干道,以微波山為中心,東北側布局輕工業和生活區,西側布局港口和重工業區,體現了依山就勢、功能分區的規劃理念和思路(圖2)。而蛇口規劃的可貴之處在于,蛇口從一開始就被規劃為一個完整的濱海城區,而不僅是一個工業區。其規劃借鑒了新加坡裕廊工業區,并在其基礎上更加完善,發展出“前港、中區、后城”的產城一體發展理念——前、中、后既是空間關系,也是時間順序。這一模式被招商局不斷在國內外新城建設項目中復制。

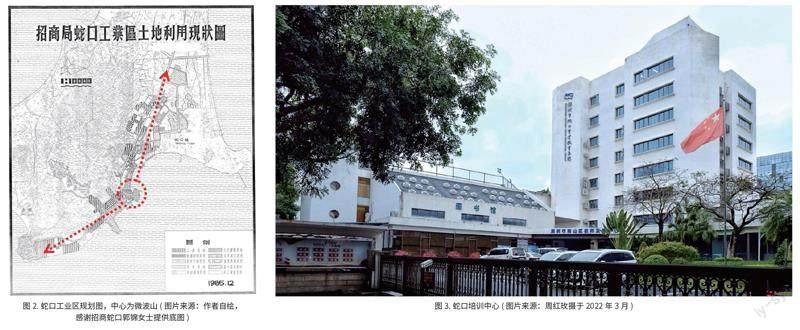

新的改革開放遺產在城市更新進程中,不斷被發掘出來。例如,南山區百校煥新計劃重新發現了蛇口培訓中心的遺產價值[9]。蛇口培訓中心此前已基本確定被拆除,為隔壁育才中學新建學生宿舍騰出空間。但建筑師在校園改造設計過程中,發現這座建筑氣度不凡,似有來頭(圖3)。經建筑史學者進一步研究發現,這座建筑建于1986年,由建設部華森設計公司黃建才等建筑師設計,新穎獨特,致敬貝聿銘、波特曼、阿爾托等現代建筑大師,堪稱杰作,曾獲建設部優秀設計二等獎,是深圳1980年代建筑所獲最高級獎項。進一步研究發現,這座建筑在改革開放史上具有重要意義。蛇口培訓中心是中國第一所現代企業培訓中心,為蛇口和深圳的改革開放事業培養了大量人才,被譽為蛇口的“黃埔軍校”。袁庚說,“這里是我們蛇口工業區的黃埔軍校,是催生現代化管理人才的加溫器,孫中山先生曾在黃埔軍校門前寫過‘不革命者不入此門,我們這里是‘不改革者不入此門。”在之后展開的保護行動中,蛇口的民間組織加入進來,因為這座建筑也承載著老蛇口人的集體記憶。最終在一次南山區政府組織的座談會上,經過政府官員、專家、學校與蛇口民間代表之間的充分爭辯和討論,拆除蛇口培訓中心的決定被區教育局正式收回,相應的改造方案研究隨之啟動。“混合論壇”在這次遺產保護行動中又一次發揮了關鍵作用。

總結:深圳遺產

無論城中村還是改革開放遺產,深圳的遺產在深圳語境下被討論、被定義、被創造,毫無疑問具有深圳性。深圳遺產作為一個新的學術概念,凸現的恰是深圳性。而所謂深圳性,簡單來說就是開放包容的價值觀。

深圳呼喚一種新的遺產觀。在批判遺產研究的視角下,深圳不僅不是遺產的荒漠,反而成為遺產的沃土。批判遺產研究最重要的啟發是提出問題,而非提供答案:何為遺產?誰的遺產?如何保護?這其中最核心的或許是“誰”的問題。這個問題在傳統的權威遺產話語中被長期壓抑。遺產被官方定義,由專家操作,自下而上的聲音以及平等參與的機會仍然缺乏。深圳正全面而迫切地梳理自己的文化遺產,這些遺產被打包成各式各樣的文化主題——海防文化、民系文化、愛國主義革命文化、改革開放文化、創新文化……看似多元,實則都是自上而下的宏大敘事,而背后的許多相關人群并未真正發出聲音。誰的遺產?這個誰,不能簡單以國家或者城市來代替,而應該是具體的人——某個村的村民?某個社區的居民?或者某個職業群體?更多的人應該通過遺產的方式被看見、被代表、被認同,并獲得表達的權利。深圳作為改革開放的排頭兵,應當以更開放多元的方式來對待遺產問題。借鑒批判遺產研究,構建新的遺產觀,不僅有助于推動遺產保護領域的創新實踐,更有利于發揮遺產的真正價值,讓遺產成為建設更美好社會的載體和工具。

注釋:

1 這一概念受到朱劍飛老師的啟發。參見ZHU Jianfei. The Cartographic and the Geopolitical: Advocating a New Agenda in Architectural Thinking and Research [J]. arq: Architectural Research Quarterly, 2017, 21 (4): 383-86.

2 這一觀點受到楊阡老師的啟發。

參考文獻:

[1] 崔翀, 宋聚生, 高原. 深圳市特色文化遺產保護的體系構建與思考 [J]. 城市規劃學刊, 2020 (05): 100-08.

[2] 馬立安, LIU Killiana. 一個城市,眾多根源——重新發現深圳的文化地理 [J]. 建筑實踐, 2020 (11): 144-53.

[3] LAURAJANE Smith. The Uses of Heritage [M]. Routledge, 2006.

[4] HARRISON Rodney. Understanding the Politics of Heritage [M]. Manchester: Manchester University Press, 2009.

[5] HARRISON Rodney. Heritage: Critical Approaches [M]. Routledge, 2012.

[6] 張宇星. 城中村是來自未來的世界遺產 [J]. 城市環境設計, 2020 (01): 277-80.

[7] 王大勇, 孟巖, 付娜, 萬妍. 湖貝古村保護研究與“湖貝120”公共計劃 [J]. 城市環境設計, 2018 (06): 296-300.

[8] 傅高義(Ezra Vogel). 鄧小平時代 [M]. 北京: 生活·讀書·新知三聯書店, 2013.

[9] 肖靖, 沈穎, 徐好好, 宋科, 夏珩. 作為一種批判性的深圳教育建筑類型與建成環境史觀 [J]. 建筑學報, 2023 (07): 13-19.