透過成長檔案看見幼兒的個性化發展

高美嬌

【摘 要】幼兒成長檔案為個體學習與發展評估搭建記錄、展示和對話的平臺。針對當下幼兒園普遍存在的評估內容雜亂無序、評估信息呈現靜態、評估主體間缺乏對話等問題,文章提出3點優化策略:一是創建“共性+個性”的關鍵經驗行為觀察指引,評估內容從多到少、從泛到精,更富結構性;二是探索“四步動態評估循環圈”,評估從靜態到動態,關注個體差異分析,凸顯發展性;三是建立基于幼兒主動學習的評估共同體,從教師在前到教師退后、幼兒在前,優化多評估主體的對話機制。

【關鍵詞】幼兒檔案評估 聚焦評估 動態發展 評估共同體

幼兒的個性化評估是遵循兒童發展特點的根本之需。《幼兒園保育教育質量評估指南》等政策文件從理念、內容和方法都對幼兒的學習與發展提出了具體的要求。幼兒成長檔案聚焦幼兒個性化評估,探索幼兒個體成長檔案中的“作品”及“作品”背后的學習軌跡,依托月主題“學習進行時”開展注重幼兒個體差異的過程性評估,為個體學習與發展評估搭建記錄、展示和對話的平臺。

在實踐操作中,幼兒成長檔案評估存在諸多問題:評估內容雜亂,缺乏聚焦關鍵經驗的意識和能力;評估信息多靜態呈現,重結果輕過程,有觀察無評估,未能凸顯檔案的發展性功能;評估主體間缺乏對話,評估信息反饋與教育活動改進沒有很好地發揮作用……基于上述問題,筆者及團隊開展了梳理評估指標、動態循環、多主體對話的行動研究。

一、從泛到精—創建“共性+個性”的關鍵經驗行為觀察指引

以往的幼兒成長檔案中以大一統的作業單或幼兒各種作品居多,評估內容零散、單一,缺乏個體特質和發展的系統性。考慮班級實際的人數,我們精選評估內容,家園合力,在共性關鍵經驗基礎上進行個性化的評估。

1. 精心編制《兒童行為觀察與發展指引》,建立兒童發展全景圖

(1)縱橫交織繪制、完善幼兒發展圖景

橫向,我們在《3~6歲兒童學習與發展指南》32條三級目標中精選了21條,結合多元智能關鍵經驗研制了《兒童行為觀察與發展指引》,勾畫出幼兒全面發展的心理地圖。縱向,我們通過三輪“觀察—研制—試用—修改”,貫通了幼兒三年的典型行為發展和觀察指引的九級臺階(見表1),為教師觀察和分析提供支架,并展開“尋標、對標、創標”拓展性專題研修。尋標、對標是基于《兒童行為觀察與發展指引》了解幼兒當下的發展水平和可能的發展方向,創標是在找不到對應的指標時,建構更豐富的幼兒關鍵經驗觀察與發展指引。

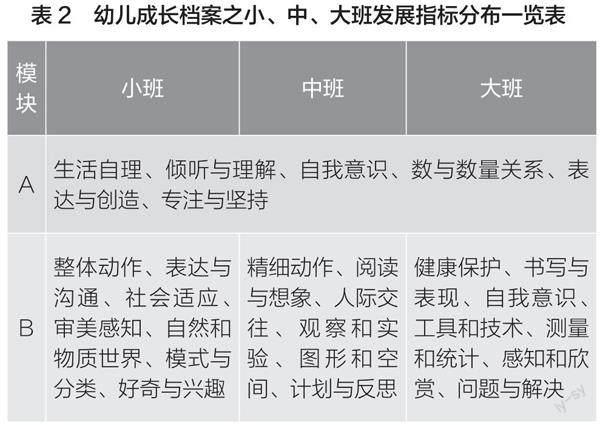

(2)解構層次分明的多級觀察重點

我們用A+B的方式將指標分解,幫助教師聚焦重點發展指標(見表2)。其中,A模塊內容是三年中持續關注幼兒的關鍵經驗,B模塊是小、中、大班一學年重點觀察的關鍵經驗,幫助教師從紛繁的信息中選取評估的“側重點”和“代表作”。A+B組合可根據班級幼兒發展實踐適時調整。

2. 精心設計“共性+個性”內容結構,捕捉幼兒個體獨特的表現

常態個性化評估是在日常真實情境中自然滲透的,需要教師尋找并創設師幼共同活動和親子活動中一對一的活動情境,把握不同類型活動中的個別化學習和觀察的契機,有機組合高、中、低結構的評估內容。

(1)開放性與結構化相結合的主題課程共性設計

幼兒成長檔案既預留了大量開放的頁面,滿足不同班級開展班本課程的記錄和評估的需求,又對常態的主題活動進行前經驗、節點性活動等半結構化設計,方便教師借鑒使用,如大班“特別的我”“走進小學”、中班“我的好朋友”“到好朋友家做客”、小班“入園第一個月”“能干的小手”等主題。以大班主題“走進小學”為例,共有2頁,第1頁有高結構的《幼兒入學準備問卷表》,包括身心準備、學習準備、生活準備和社會準備等模塊的條目,半結構的“小學我來了”,幼兒記錄和伙伴一起參觀了哪所小學、幼兒園到小學的路線圖、畫一畫心中小學的模樣,教師用照片和簡要的文字記錄幼兒參觀小學時的情景,父母記錄幼兒對心中小學的解讀;第2頁是低結構的開放性設計—教師根據班級主題實施的情況進行自主記錄與評估。

(2)聚焦關鍵經驗發展的個別化親子觀測設計

為幫助家長通過關鍵經驗發展的觀察與評估了解幼兒的真實發展情況,我們以兒童關鍵經驗指標為指引設計每月的親子活動,如小班的“照顧蛋寶寶”聚焦關愛這一關鍵經驗的觀測,中班的“多米諾游戲”聚焦探究和實驗能力的觀測,大班的“我的文具”聚焦幼兒整理習慣的觀測。家長和幼兒共同經歷親子活動,增進情感,發現幼兒對某類活動的興趣和某優勢領域的潛能,教師或幼兒園適時展示優秀經驗,豐富家長親子互動的個別化指導策略。

二、從靜到動—探索“四步動態評估循環圈”

我們將課程的推進和幼兒的動態發展自然交融,形成“觀察傾聽—解讀識別—差異分析—有效學習”四步動態評估循環圈,促進幼兒螺旋式發展。

1. 形成閉環的評估策略—螺旋式跟進

我們強調在課程實施中“觀察傾聽—解讀識別—差異分析—有效學習”。觀察傾聽是捕捉幼兒真實活動中的典型行為、作品以及幼兒的自評與互動,這是評估的依據;解讀識別是在連續、動態的評估中了解幼兒的發展水平和需求;差異分析是了解幼兒間的差異與特點,進而提供個性化的支持拓展幼兒的學習,在師幼互動中,實現以評讀懂幼兒、以評支持幼兒的個性化發展。

2. 架構多層級的評估方案—線性化發展

評估需要教師心里建構起易操作的“體系”,勾畫出幼兒的線性發展線索,形成多層級、多循環交錯的評估體系,既要看懂幼兒的過去和現在,也要看到幼兒未來發展的可能,更好地促進每一名幼兒個性化發展。

(1)明晰各年齡段重點關注的幼兒關鍵經驗

自理能力、社會交往能力和幼小銜接相關準備是評估幼兒的關鍵內容,這是長線跟進的評估“體系”大循環。例如,大班《兒童入學準備問卷》明確了幼兒在身心、學習、生活和社會方面的入學準備,第一學期10月初評估時找到差距,與第二學期5月再評估結果進行對比,發現幼兒的明顯進步,明確努力的方向,這是一條長線的評估閉環。

(2)規劃幼兒關鍵經驗發展的學期評估重點

各年級組審議一學期課程的主要內容后,預設每月要重點評估的幾條關鍵經驗,幫助教師有計劃、有目的、動態地評估班上的每一名幼兒,明晰幼兒每個階段的發展方向和要跟進的支持措施,這是“體系”里的中循環。

同時,在確定融入課程的各階段評估重點及行動計劃后,每一階段的評估需要進一步細化,形成每月、每周乃至每一個幼兒群體評估的小循環,方便教師關注每一名幼兒的學習與發展。

三、從前到后—建立基于幼兒主動學習的評估共同體

1. 建立多主體評估的共同體

過去,教師單獨評價幼兒;現在,我們吸引和鼓勵幼兒、同伴、家長一起參與評估和結果使用。過去,檔案評價完成即結束;現在,“檔案的信息給評價活動的參與者提供及時、清楚、易懂的反饋,并在一定時間內向評價活動的參與者與評價結果的使用者提供有關個體發展的縱向信息”,中、大班幼兒的互評和自評,讓其真正成為檔案評估的主人。提前規劃協調,提供有效指導,提升教師、幼兒、家長建檔能力和積極性,發揮多主體參與的價值,讓評估更加立體。

2. 實現多評估主體間的對話

在真實情境中建立評估多樣態的反饋系統,從反饋的目的、時機、內容和形式等維度優化多評估主體的對話機制,促進評估與教育整合。以作品主題設計、收集、整理為例,因事先明確檔案要傳遞的信息及作用,教師能夠靈活地運用適合的評估方式,對于不同內容和時期的作品進行評估與指導,尊重和了解幼兒對作品的選擇與解讀。

在幼兒成長檔案評估優化的路上,依據觀察指引建構起教師評估的支架,在多主體的評估共同體合力下,教師努力在課程實施的循環體系中,看見并有效支持每個幼兒真實的發展,幫助幼兒建立自信心和成就感,這是幼兒、教師和家長共同成長的途徑,也是幼兒園課程質量的有效保障。

本文系浙江省教研重點課題“問題與解決:幼兒個性化發展檔案評價研究”(結題號:J2022307)成果。

(作者單位:浙江省臺州市教育教學研究院)

責任編輯:胡玉敏