四川省縣域人均GDP 空間關聯性探索性空間數據分析

牟震江,涂 超

(四川師范大學,a.西南土地資源評價與監測教育部重點實驗室;b.地理與資源科學學院,成都 610066)

鄉村振興戰略提出以來,中國的主要矛盾已變成人民不斷增長的物質需求與發展不平衡不充分之間的矛盾。2022 年2 月,中共中央、國務院發布《關于做好2022 年全面推進鄉村振興重點工作的意見》,指出中國要接續全面推進鄉村振興戰略[1]。隨著鄉村振興戰略的持續深入,中國已經消除了絕對貧困,接下來需要完成的是鞏固脫貧攻堅成果,努力做到脫貧不返貧,實現鄉村的持續振興。在脫貧攻堅取得全面勝利的同時,《成渝地區雙城經濟圈建設規劃綱要》對新時代西部地區的區域經濟建設發展提出了新的使命[2]。通過以城帶鄉發展縣域經濟,有效促進鄉村振興成為成渝地區雙城經濟圈建設的主要內容。將成渝地區雙城經濟圈建設與鄉村振興戰略有機融合協同推進,是新時代縣域經濟高質量發展的有效舉措。

區域經濟的差異性是國內外學者關注的焦點問題,區域經濟的平衡發展以及縮小區域內的貧富差距成為了研究關鍵點[3]。對區域經濟的研究在尺度和方法上都有了很大程度的改善,越來越多的研究注意到尺度的細化,關注縣域單位的經濟特點。研究方法上則從簡單的定性到多種定量相結合的模式來直觀展示研究結果,主要以基尼系數、變異系數、泰爾指數等結合GIS 空間技術進行展示[4-6]。結合空間計量、計量經濟學、指數模型等,呂安民[7]利用Moran 指數得出人口空間分布的相關關系,以此深化研究人口增長率及其特征;陳培陽等[8]采用變異系數、泰爾指數、空間自相關等方法從地帶、省級、地級和縣級4 個尺度對中國區域經濟差異進行空間格局演化分析;歐向軍等[9]以人均國內生產總值作為變量指標,定量評價改革開放后江蘇省縣域經濟差異與總體經濟變化特征;李晶晶等[10]運用泰爾指數、空間分析等方法探索長江經濟帶經濟差異和人口流動的時空格局,并研究人口流動對區域經濟差異的影響方式。結合GIS 技術和空間分析軟件的革新,探索性空間數據分析(ESDA)方法能夠更全面地探尋地理空間中的異質性和依賴性。莫洪蘭[11]利用ESDA 方法對貴州省縣域經濟差異空間相關性進行分析,發現其具有顯著空間相關性;張紅軍等[12]通過GeoDa 軟件對安徽省區域經濟發展指數進行全局空間自相關和局部空間自相關分析,結果顯示安徽省區域經濟差異具有顯著的空間依賴性。還有部分學者關注了四川省經濟的空間差異以及成渝地區城市群。羅俊超等[13]通過Moran 指數基于成渝縣級行政單位GDP 和ESDA 模型分析成渝城市群界定的依據。本研究在參考已有文獻的基礎上,運用ESDA 方法選取四川省183 個縣域單元,從空間自相關角度,以各縣域人均GDP 探尋四川省區域經濟異質性,結合各縣域常住人口及人均GDP 兩個變量更好地反映空間關聯性,對地區的區域經濟平衡有重要的現實意義。

1 材料與方法

1.1 研究區概況

四川省位于中國西南部,地處長江上游,區域內地勢西高東低,跨多個地貌單元,地形復雜多樣。全省位于亞熱帶,以亞熱帶季風氣候為主,川西北為高山高寒氣候。區域內整體氣候宜人,水熱條件充沛,資源豐富,是西部重要的資源大省。2020 年全省GDP 為4.85 萬億元,位列西部地區首位,區域經濟整體實力為西部第一。截至2020 年末,四川省總人口8 370.7 萬人,總面積48.6 萬km2,下轄18 個地級市和3 個自治州。由于四川省地域遼闊、地勢地形復雜、跨度較大、人口基數多等特點,造成了省內區域經濟發展的不平衡。省內人均GDP 最高的區縣是最低的10 余倍,區域經濟差異明顯,一定程度影響了區域經濟的健康發展[14]。

1.2 數據來源

研究選取Shape File 格式的四川省縣域行政區劃數據,以四川省縣級單位為研究單元,具體數據主要包括2020 年四川省各區縣的人均GDP、常住人口及其他社會經濟指標,以上數據皆來源于2021 年《四川統計年鑒》。

1.3 研究方法

1.3.1 探索性空間數據分析 探索性空間數據分析簡稱ESDA,主要由兩種空間自相關系數建立空間要素之間的相關性。全局空間自相關系數探尋空間的區域分布特性[15];局部空間自相關系數通過聚類圖反映在單位空間上空間要素的異質性。通過這兩類主要的空間自相關系數及空間滯后模型進行雙變量的研究。

1.3.2 全局空間自相關 通常采用Moran’sI指數反映區域內鄰近單元的潛在相互依賴性,運用Geo-Da 軟件進行縣域單元與人均GDP 空間關聯的計算。

式中,I為莫蘭指數,S2為方差,n為樣本單元數,i為觀測值,xi為第i個單元的觀測值,wij為構建的空間權重矩陣,為屬性值的平均值。全局Moran’sI指數的取值為[-1,1],大于0 表示呈正相關關系,小于0 則表示空間事物屬性分布為負相關[16]。本研究在構建權重矩陣時采用的是Queen 鄰接關系的空間矩陣,由于i不屬于鄰接關系,其中wij=0。

1.3.3 局部空間自相關 Local Moran’sI(LISA)可以更細致地反映具體區域的集聚程度,利用局部空間自相關指標LISA 反映區域內人均GDP 與周邊區域的空間差異顯著性,局部空間自相關指標LISA 計算式如下[16]。

式中,wij是空間權重矩陣,作為空間鄰接關系,當wij為1 時,i和j相互鄰接;wij為0 時,i和j不相鄰。

Moran 散點圖可以分析空間局部的差異性,散點圖將選取的縣域人均GDP 劃分為4 個象限,分別表示4 種情況的局部空間關系。第一象限為高-高集聚區(HH),這就是常說的經濟熱點區,單一空間單元與周圍的空間單元經濟水平均為較好-較高的區域;第二象限為低-高集聚區(LH),即本身所在單元經濟水平較低而周圍縣域空間經濟水平較高;第三象限為低-低集聚區(LL),中心單元與周圍縣域單元經濟水平都較低,空間差異性小;第四象限為高-低集聚區(HL),中心單元經濟水平較高、周圍縣域經濟水平較低。

2 結果與分析

2.1 全局趨勢分析

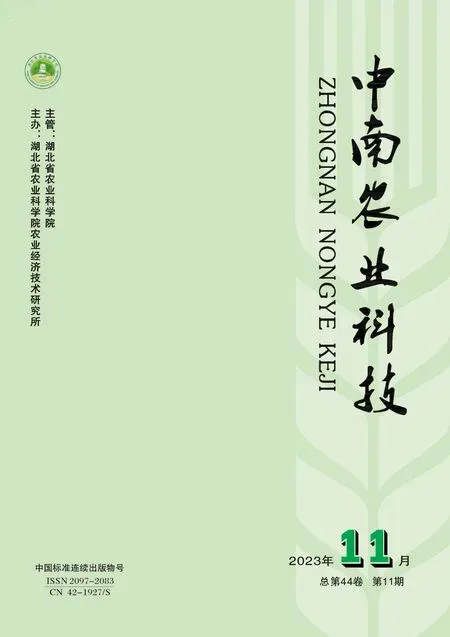

在ArcGIS 10.6 軟件自定義模式下打開Geostatistical Analyst,進行趨勢分析可以更加直觀地反映出區域內特征。將四川省各縣域的人均GDP 數據作Z 軸,即高度屬性。趨勢線沿X 軸為經度趨勢代表正東方向,沿Y 軸為緯度趨勢代表正北方向[17]。從四川省縣域人均GDP 趨勢(圖1)可以看出,四川省人均GDP 在空間上呈正態分布。南北向空間投影呈倒U 形,曲線整體弧度較平緩,在中部達到高值,南北方向所對應的是省會成都市附近的區縣,其人均GDP 在省內最高、經濟發展較好,整個南北向的趨勢較平緩,經濟水平差異不大。東西方向上的差異較為明顯,空間投影趨勢東部明顯高于西部地區,趨勢從東部緩慢上升到中部而后銳減,中部區域對應最高的也是成都市附近區縣,四川省東部地區人均GDP 比川西地區高,川東地區經濟水平普遍優于川西高原,東西向清晰地體現出四川省內區域經濟發展的顯著差異。

圖1 四川省縣域人均GDP 趨勢

2.2 全局空間自相關分析

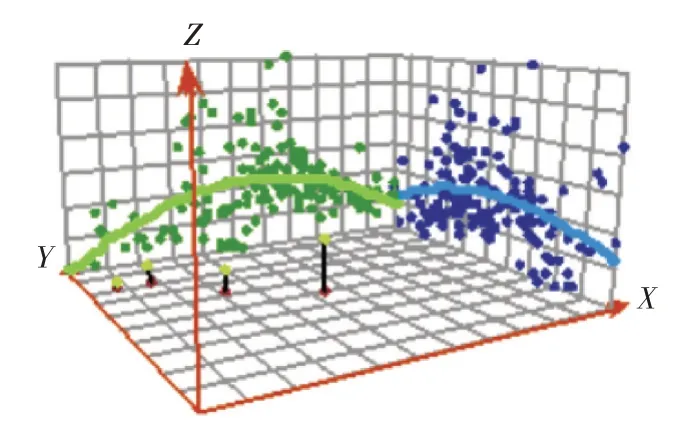

利用GeoDa 軟件對四川省縣域人均GDP 進行空間自相關分析,得出Moran 散點分布(圖2),其中分布點位于第一、第三象限則代表空間上呈正相關,第二、第四象限中的點則表現為空間負相關。計算后得出Moran’sI=0.203,四川省縣域人均GDP 在空間上表現為正相關且有一定的空間集聚特征。說明縣域之間人均GDP 水平有較強的關聯性,人均GDP高的縣域相互鄰接、人均GDP 低的縣域相互鄰接的現象較普遍。這種現象并非偶然隨機的,在空間上有顯著的關聯特征,說明四川省經濟發展不平衡,縣域間經濟水平差異大,縣域人均GDP兩極分化嚴重。

圖2 Moran 散點分布

完成計算后選擇蒙特卡羅模擬方法對Moran’sI的值進行檢驗,在隨機置換999 次后通過了0.001 水平的顯著性檢驗,表明在99.9%置信度下空間自相關是顯著的,四川省縣域人均GDP 在空間上呈正相關(圖3)。

圖3 Moran's I檢驗

2.3 局部自相關分析

利用局部自相關指標LISA 反映縣域與鄰接縣域之間的相關性。LISA 聚類結果如圖4 所示,更加清晰地反映四川省縣域人均GDP 的空間分布狀況。高-高集聚區(HH)主要分布在兩大區域,一個是以成都市為核心的環成都縣域,另一個則是位于川南以宜賓市為核心的周邊縣域。成都市作為四川的省會城市,是西部地區的一個超大城市,更是成渝雙城經濟圈的核心城市,經濟輻射作用明顯。良好的區位條件和資源稟賦使得成都平原聚集了大量的人口,為經濟發展創造了活力和潛力。成都市及其下轄(代管)的都江堰市、郫都區、溫江區、金堂縣、雙流區;德陽市的廣漢市、綿竹市、什邡市;阿壩藏族羌族自治州的汶川縣等,都是位于高-高集聚區(HH)的縣域單元。在成渝雙城經濟圈的不斷推動下,成都市作為省內的經濟熱點區逐漸形成高質量的區域增長極,對周邊縣域的經濟有很大的拉動作用。由于這一核心大城市的不斷發展,也讓成都周邊的縣域出現產業規模化,人口及其他生產要素的聚集,進一步推動區域經濟的高質量發展,這也是以成都經濟圈為核心的一大聚集區。另一高-高集聚區(HH)出現在川南方向,是以宜賓市為核心的周邊縣域。宜賓市主城區、南溪區、江安縣等區域出現了高-高聚集的特征。《成渝地區雙城經濟圈建設規劃綱要》中將宜賓市作為川南區域的中心城市,并進一步明確宜賓-瀘州組團建設川南省域經濟副中心。這也意味著宜賓市作為成渝地區雙城經濟圈中的副中心,帶動整個區域的經濟發展。作為萬里長江第一城,宜賓市在長江上游經濟帶中發揮著關鍵作用,多所省內高校分校區及高新技術產業入駐宜賓市,新能源汽車產業鏈及產業生態園區的落地不斷推進宜賓市周圍經濟的高質量發展,因此該區域也成為了高-高集聚區。

圖4 LISA 聚類結果

低-低集聚區(LL)主要出現在川西高原的甘孜藏族自治州、川西南的涼山彝族自治州大部分縣區以及川東北個別縣區。甘孜藏族自治州的甘孜縣、爐霍縣、新龍縣、白玉縣;涼山彝族自治州的布拖縣、雷波縣、寧南縣、美姑縣、昭覺縣、馬邊彝族自治縣等均屬于低-低聚集區。這部分區域海拔高、自然災害頻發、深居山區腹地以及交通不便等因素導致人均GDP 低,經濟水平較差。位于川東北的通江縣也位于這一區域,主要原因在于多年來沒有形成支柱性產業帶動當地的經濟發展,關鍵的對外交通等配套設施如高速鐵路、高速公路的修建發展緩慢,這也是通江縣在地理條件還適宜的情況下,人均GDP 及經濟水平處于低水平的一大原因。

高-低集聚區(HL)主要出現在西昌市和蒲江縣。西昌市周邊縣域都是涼山彝族自治州經濟發展較慢的低-低集聚的縣域,而西昌市是涼山彝族自治州的首府,是經濟和交通中心,豐富的礦產資源也使其成為攀西戰略資源創新開發試驗區的核心區域。西昌市多個國家級旅游景區也為當地創造了可觀的財政收入。同時作為中國重要的衛星發射中心、中國著名的航空城,西昌市受到政府政策的廣泛關注,也使得西昌市成為了高-低集聚區的代表單元,其經濟發展水平遠高于相鄰的縣域。蒲江縣位于成都市、眉山市、雅安市三市的交匯地帶,受省會成都市經濟輻射的帶動作用,加之優越的交通地理位置,蒲江縣的人均GDP 及經濟綜合水平比周圍的名山區、彭山區更好,因此形成了另外一個高-低集聚的縣域。

低-高集聚區(LH)主要出現在小金縣以及彭山區。低-高集聚區的主要特點在于周圍縣域經濟水平高而自身經濟水平落后。小金縣與汶川縣相鄰,同時是川西高原地區的門戶縣,受限于地形及交通條件的影響,加之當地的旅游業開發起步時間較晚等原因,使得經濟水平不如汶川縣,形成了一個明顯的低-高集聚區。彭山區緊靠成都市天府新區、又被雙流區、新津區、仁壽縣、東坡區等經濟實力較好的縣域圍住,彭山區本地的人口流出現象較多,加之本身的人口數量相對較少,當地的經濟水平始終發展緩慢,無法與周邊強縣形成同一水平,因此形成了一個顯著的低-高集聚區。

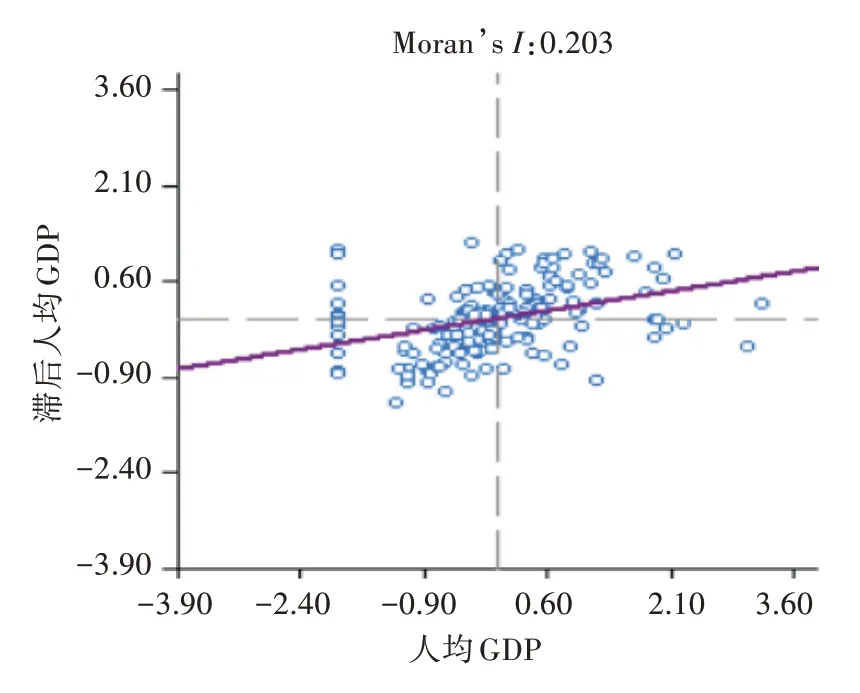

2.4 常住人口與人均GDP 相關性分析

為了進一步證實分析結果,將四川省各縣域的常住人口與人均GDP 數據建立相關性關系,建立雙變量的空間滯后回歸模型,分析常住人口數量是否影響人均GDP 在空間上的分布狀況,結果見圖5。可以看出,相關性分析得到的雙變量Moran’sI=0.040,常住人口與縣域人均GDP 在空間上呈正相關趨勢,但是空間關聯性較弱。雖然常住人口與縣域人均GDP 的空間關聯不強,但是縣域人口往高聚集地區流動,人口流入縣域逐步形成了更大規模的空間集聚,人口多的區域GDP 逐漸增長。從空間上來看,人口數量聚集的區域人均GDP 比人口數量少的區域要高,這也驗證了縣域常住人口和人均GDP 在空間上的正相關性。

圖5 常住人口與縣域人均GDP 相關性分布

3 結論與討論

本研究利用探索性空間數據分析方法,結合GIS 和空間計量等模型對四川省縣域人均GDP 在空間上的關聯性進行綜合分析并得到了以下的結論。

1)四川省各縣域人均GDP 在空間上呈正相關,得到的Moran’sI為0.203,具有一定的空間集聚特征。從全局自相關來看,四川省出現了人均GDP 高的縣域相互鄰接、人均GDP 低的縣域相互鄰接的現象,區域經濟的差異化明顯,川東平原及川西高原人均GDP 兩極分化嚴重,省內各縣域的貧富差距較大。后續需要在鄉村振興政策的持續推進中加大對川西地區的幫扶,進一步穩固脫貧地區的成果,防止返貧現象發生,促進四川省區域經濟的健康均衡發展。

2)從局部自相關LISA 聚類圖來看,高-高集聚區(HH)分布在以成都市為核心的周邊縣域和以宜賓市為核心的川南地區周邊縣域。出現這一情況的原因在于成渝地區雙城經濟圈政策的不斷推進,成都市作為中心城市的經濟輻射作用帶動周邊多個縣域形成了高-高聚集。宜賓市作為川南地區經濟核心,在鄉村振興戰略背景下發展迅速,逐步成為成渝雙城經濟圈中的副中心,這對帶動川南地區經濟的發展有關鍵意義。要持續發揮中心城市的經濟增長極作用,對中心城市周圍的縣域發揮輻射帶動作用[18]。低-低集聚區(LL)出現在川西高原的甘孜藏族自治州地區以及川西南的涼山彝族自治州大部分縣區,由于惡劣的自然地理環境和交通條件,區域人均GDP 處于低水平,難以形成聚集現象。對這部分低聚集區域需要利用當地的特色區位優勢在川西、川西南少數民族區域發展特色文化,進一步革新文化形式并激發當地居民的內生動力,鞏固脫貧成果,讓區域經濟更好的發展。還有一部分交通設施建設緩慢的低聚集縣域,需要加快道路基礎設施的修繕建設[19],因地制宜促進交通聯網,才能更好促進對外聯絡,提升當地的經濟水平。

3)四川省各縣域的常住人口與人均GDP 相關性系數較小,主要由于常住人口這一變量對區域人均GDP 的影響不大,造成人均GDP 變化的影響因素較多,并不能通過單一的常住人口數量衡量其對區域經濟的影響。各縣域常住人口和人均GDP 呈正相關,人口多的區域人均GDP 在逐漸增長,從空間上來看,人口數量越聚集的區域人均GDP 也越高。未來的研究中可以考慮添加更多的經濟指標來替代常住人口數量作為變量,地區經濟水平還與當地的政策、城鎮化建設水平等因素有一定關系[20]。在鄉村振興戰略和成渝雙城經濟圈政策的雙重加持下,四川省的縣域經濟和人均GDP 不斷發展,有利于盡早實現區域共同富裕和高質量的鄉村振興。