基于化學實驗室安全知識問卷的調研與分析

馬曉麗,程思遠,胡衛平,張 凌

(河南大學化學與分子科學學院 河南 開封 475000)

根據《國家中長期教育改革和發展綱要(2010-2020年)》,我國高校已由規模擴張轉入提高質量的內涵式發展階段,要把促進學生健康成長作為學校一切工作的出發點和落腳點。這就要求高校在培養人才時,不僅僅要關注學生知識技能創新能力的培養,更要從大學生身心健康的長遠影響出發,秉持“立德樹人”的教育理念,注重對學生社會責任感的培養。化學是一門以實驗為基礎的學科,在高校理工專業的教育培養計劃中,實驗課程門類多,占比高,化學實驗室人員流動性大、化學品、實驗裝置以及實驗室產生的廢棄物多種多樣,實驗室安全管理尤為重要。據不完全統計,在過去的十年左右,高校以及科研院所涉及的爆炸、燃燒等事故多達40 起[1]。為了解實驗室可能存在的安全隱患以及學生對實驗室安全知識的掌握程度,本文設計了實驗室安全知識問卷,對樣本院校化學相關專業的本科生進行了調查,并根據調查結果在實驗室安全管理舉措方面提出了相關建議,以期為高校提供關于加強實驗室安全教育方面的參考。

1 調查對象與問卷設計

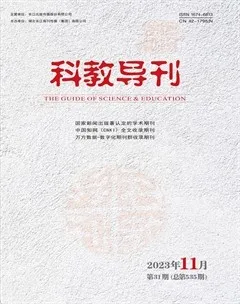

問卷以線上的形式,用問卷星發布,對樣本院校2019級―2022 級各年級化學相關專業的本科生進行了問卷調查。問卷采取無記名的方式,共收回731 份問卷,其中男生311 人,女生420 人,調查對象的專業以及占比如圖1。

圖1 問卷調查對象的專業分布

在問卷內容方面,為全面了解實驗室可能存在的安全隱患以及學生對實驗室安全知識的掌握程度,問卷共設置了五個板塊:實驗室基本安全意識、實驗室制度管理、水電消防以及危化品安全、警示標識與設備安全、實驗室操作常識與應急處理,包括166 道題目。

2 調查結果與分析

2.1 實驗室基本安全意識調查

問卷對實驗室基本安全意識的調查包括:學生實驗裝備及處理;實驗事故原因的認識;期望的安全教育形式與管理方式;對所在實驗室的安全評價與建議等。

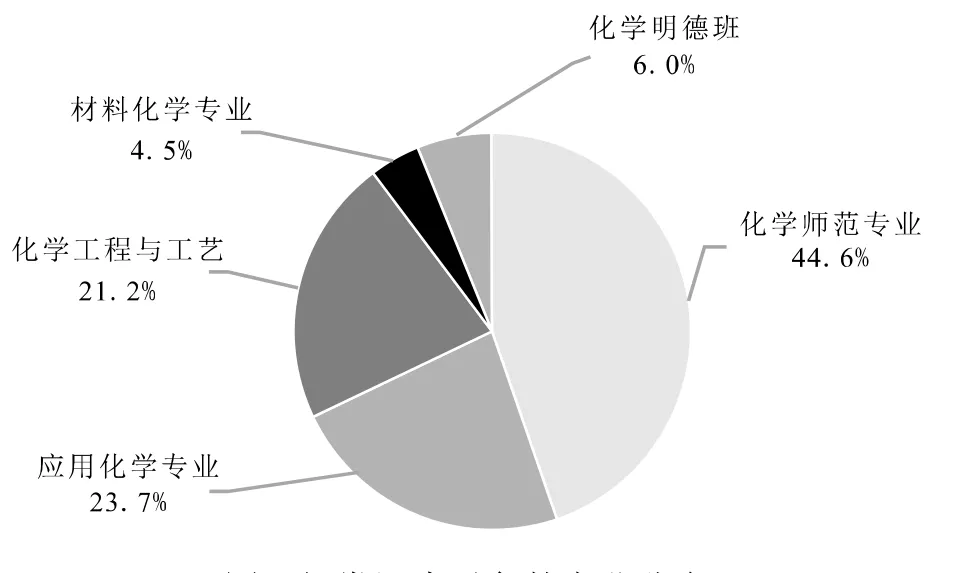

調查表明,學生更希望受到的教育為:安全知識培訓及講座、應急演練、張貼安全標語與標簽;學生更可能由于從眾心理、實驗儀器與條件達不到安全要求、僥幸心理而不完全按照安全規章操作。這說明了學生安全意識的缺失、對實驗室安全的不重視,同時表明學生對實驗室儀器設備達不到安全要求的擔憂(見表1)。

表1 實驗室基本情況調查統計表

2.2 實驗室制度管理

在實驗室日常實驗教學中,學生處理應急情況時的能力以及動手操作能力相對較差[2]。據統計,實驗室發生事故的概率是化工廠的100 倍[3]。所以實驗室安全管理應該被重視。本模塊調查內容包括:實驗室儀器設備的使用與登記情況;實驗教學中教師的安全意識與意外事故報告記錄機制;學生對實驗室安全相關知識的掌握情況以及對實驗室安全設備方面的調查等。

根據調查,有81.87%的學生同意或很同意“實驗室指導老師的安全意識很強”,但是有近四成的學生對“實驗室安全相關管理規章制度存在感強烈”表示一般認同。這說明雖然教師具備了一定的安全意識,但是學生本身并沒有受其太大影響,對安全規章制度有所忽視。據此,教師在進行教學時應該加強對學生的安全教育以及安全監督,培養其安全意識。同時,在各種安全知識的掌握方面,學生也進行了自我評估。數據表明,學生普遍認為對應急處理、危化品、設備安全知識的掌握比較薄弱,此后的調查也同樣驗證了這一現象。在進行實驗室安全教育時,各高校或研究機構可以先對學生進行調查,再對其進行有側重點的教育培訓,以提高安全教育的效率。

2.3 水電消防以及危化品安全

水電設施的安全是實驗室安全的重要組成部分。合理使用和維護水電設備,確保電路安全穩定,可以有效預防火災和其他意外事故的發生。火災與爆炸性事故的危害和破壞程度遠遠高于其他事故類型。高校實驗室人流密度大,使用頻率高,空間小,通常存放有易燃、易爆危險化學品及貴重實驗設備,一旦發生火災與爆炸事故,后果非常嚴重[4]。

為了解學生們對這些方面安全知識的掌握情況,問卷設計了包括實驗室出現各種火情時的處理方法;滅火器的使用方法與條件;觸電以及燙傷的處理;危化品的定義、辨別、處理與注意事項等題目。

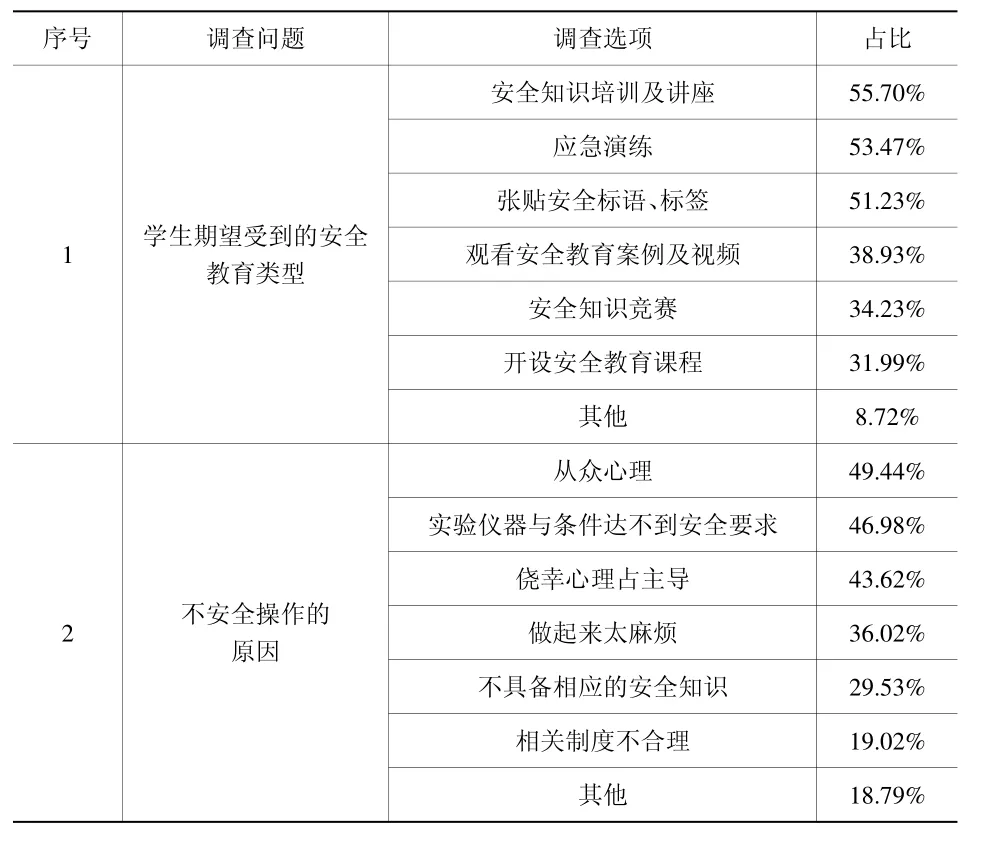

調查顯示,在發生火災時,有近四成學生認為應先自救,火勢越來越大時才報火警;衣服著火后,超半數的學生錯誤地認為應在第一時間跑到空曠的地方滅火;在小面積燒傷發生后,有72.93%的學生認為可以用牙膏、醬油、鹽來代替燒傷膏。這些做法可能導致火勢的不可控與受傷部位的再傷害,在很大程度上說明了學生消防知識的匱乏(見表2,題1―3)。在危化品安全方面,大多數學生對易燃化學品的存放和處理掌握較好,但是學生易燃化學品的辨別還較為薄弱,僅有63.31%的學生認為苯是易燃物,還有31.77%的學生認為丙酮不是易燃物,而容器中的溶劑或易燃品發生燃燒時,只有58.25%的學生選擇用滅火器滅火(見表2,第4 題),這說明學生們在危險化學品的處理上認識較差,應加強相關知識的學習,保障自己的生命財產安全。

表2 消防知識與危化品調查情況

2.4 警示標識與設備安全

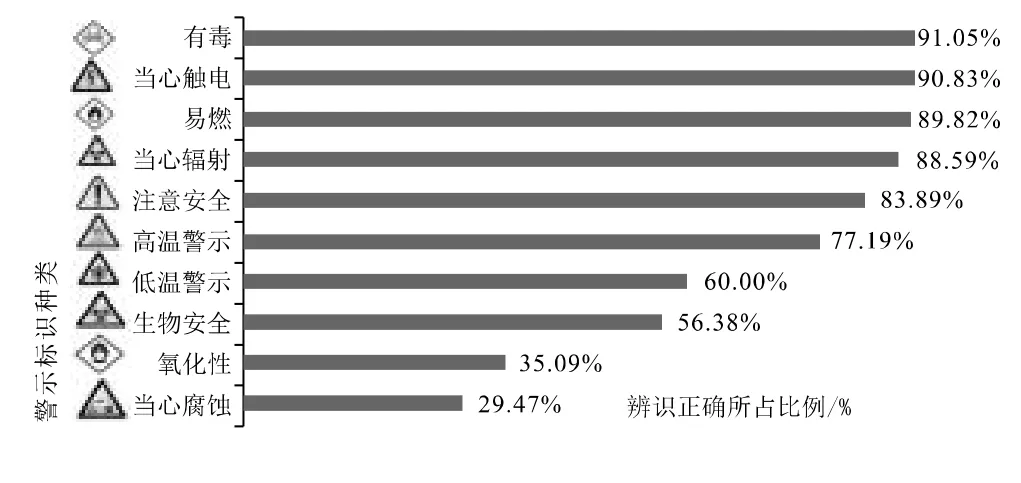

由于警示標識常常與一些易引發危險的設備、藥品或場地有關,所以它常與設備安全聯系在一起。為了解學生對警示標識與設備安全知識的掌握程度,問卷調查了化學實驗室十種常見警示標識的辨識、大型儀器設備的使用與注意事項等問題。

調查表明,學生對于實驗室的警示標志有一定的了解,對有毒、當心觸電、易燃標識掌握得相對較好,而對于氧化性、當心腐蝕標識,辨認正確的學生不足一半(圖2)。這說明了學生雖然對常見的警示標識有所了解,但是在此方面仍需系統地學習。

圖2 警示標識辨認率

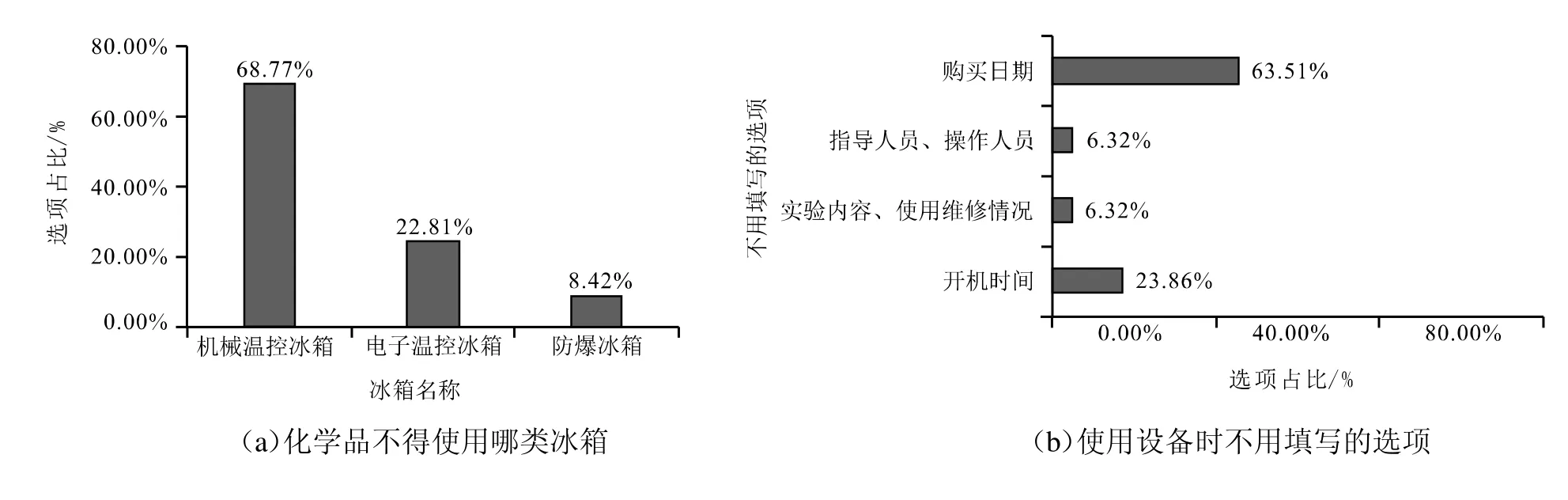

在使用儀器設備時,數據顯示學生對一些實驗室經常用到的設備,如電熱板、電熱套等加熱源的相關知識掌握得比較好,但是對于微波爐的使用、冰箱的原理以及一些不常用的大型儀器掌握得較差。只有68.77%的學生知道實驗室不能使用機械溫控冰箱,在使用大型儀器填寫登記時,有近四成的學生不能準確掌握需要填寫的信息類別(見圖3)。這說明學生需要完善儀器使用相關的知識,規范儀器的使用。

圖3 設備安全調查情況

2.5 實驗室操作常識與應急處理

對于實驗室安全來說,水電、消防安全、危險化學品安全、設備安全都應該被重視,但是脫離了人,安全就變得沒有了意義。在學生進行實驗操作的過程中,不確定因素就成了危險的來源[5],所以掌握必備的實驗室操作常識,能夠在意外發生之后進行及時又準確的應急處理,對實驗者來說至關重要。

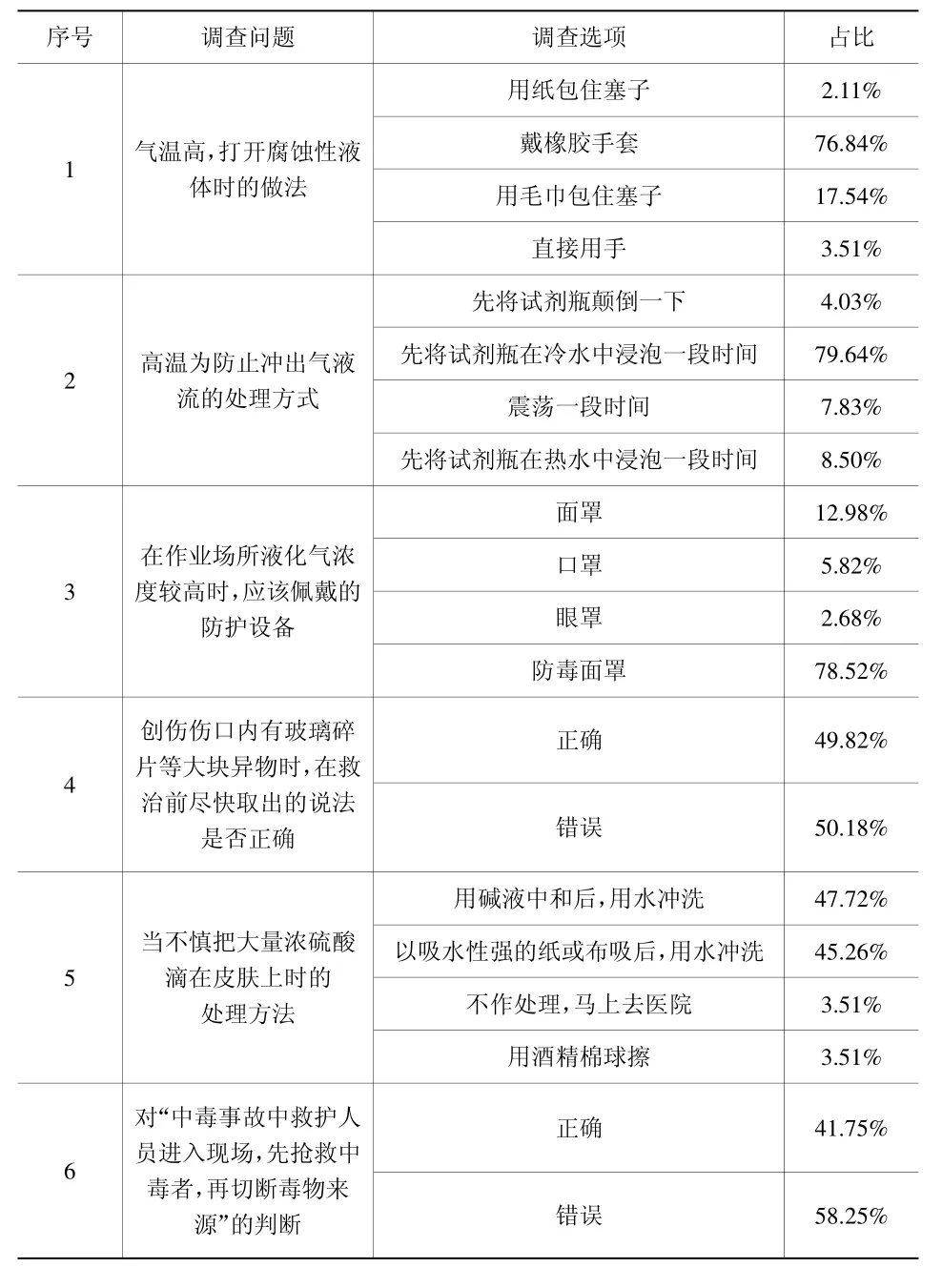

據調查,學生在氣溫較高的情況下打開腐蝕性液體時,只有17.54%的學生正確地選擇用毛巾包住塞子來保護自己;在室溫高時,為防止沖出氣液流,也只有不到80%的學生能想到可以先將試劑瓶在冷水中浸泡一段時間。這說明很多學生并不具備在特定條件下保護自己的安全實驗技巧,而這些技巧除了自己日常的積累與注意以外,更多地來自教師的傳授。同時,根據調查,學生對特定條件下不同防護設備的選取表現較差,只有12.98%的學生能正確選取應該佩戴面罩(見表3,第3 題,p151)。

表3 實驗室操作常識

當意外事故不可避免或者已經發生后,應急處理知識的掌握就顯得格外重要。然而,調查表明,學生的應急處理知識匱乏。問卷顯示,在大塊異物刺入身體時,只有50.18%的學生知道不能自行取出異物(見表3,第4 題)。若濃硫酸滴在皮膚上,有接近一半的學生選擇用堿液中和后用水沖洗,而這很有可能造成二次傷害,只有45.26%的學生選擇了正確地先吸去再沖洗的辦法。濃硫酸在實驗室是比較常見的危險化學品,學生對濃硫酸腐蝕處理方法的不到位在很大程度上反映了其實驗應急處理知識的缺失(見表3,第5 題)。在中毒事故中搶救傷員時,41.75%的學生選擇先搶救中毒者,再切斷毒物來源,這不符合先搶后救的原則,并且可能會造成中毒者情況更嚴重的后果。數據顯示出,學生對中毒事故的處理欠佳(見表3,第6 題,p151)。同時,結合問卷中相關知識的調查發現,學生對應急與防護“四先四后”原則的掌握存在欠缺,這也體現了學生并未掌握或不會應用先搶后救的急救知識。

3 實驗室安全教育建議

針對以上問卷調查與分析,為了進一步開展化學實驗室安全教育,真正落實“以人為本,立德樹人”的人才培養環境,提高本科生化學實驗室安全意識和安全素養,筆者提出了以下建議:

3.1 “因材施教”進行安全教育

高校要充分了解學生安全知識掌握薄弱的方面,采用其感興趣的方式進行安全教育。在安全教育之前,高校可以采取問卷調查的形式充分了解學生的相關知識掌握情況,再據此“因材施教”,開展更高效率的安全教育。比如,在此問卷調查中,學生普遍反映出對應急處理、危險化學品與消防安全知識的掌握不夠充分,且更傾向于接受安全培訓和講座、應急演練、張貼標語與標簽的安全教育。高校則可以側重于提升學生的應急處理與消防安全知識;在實驗室張貼一些醒目的安全知識標簽;開展安全教育講座等活動。

3.2 完善實驗室的安全設備

高校應完善實驗室的安全保障裝備,比如緊急洗眼器、各種滅火器、消防沙等來保障每一位實驗者的安全,同時,在實驗室內應配備相應的醫療箱。高校也可以引進一些智能實驗室安全保障設備,如氣體傳感器、實驗室安全智能管控一體機等,識別學生是否做好個人防護,做到安全準入,實驗安全。

3.3 制訂實驗室管理者―實驗室授課老師―學生的安全教育體系

調研顯示出了學生們的實驗室安全知識、設備處理方式與應急處理技巧的缺失,而學生接觸最多的當屬承擔教學任務的實驗教師,高校應通過對教師的培訓,把安全知識傳播給每位學生。

3.4 采用多種方式考核學生安全知識掌握情況

充分利用實驗室安全手冊,據此舉辦競賽、應急演練等活動提升學生的實驗室安全知識;建立“實驗室安全學習與考試”系統培訓與考核檔案,只有相關測試成績符合要求的學生才能進入實驗室開展實驗。

3.5 編制實驗室應急處理預案

為了實現從突發事件的預防、處理、善后的全過程標準化流程管理,高校應對實驗室安全風險、應急物資儲備與能力進行評估,并據此建立符合自身特點的應急管理體制,編制應急處理預案。