結構契合在可持續茶具包裝中的應用研究

張靜 陳紓琰

摘要:目的:茶具作為傳統文化的象征和生活方式的體現,在現代社會依然具有重要地位。然而,隨著人們對環境問題關注度的日益提高,傳統茶具包裝所帶來的環境負擔和資源消耗問題也日益凸顯。文章分析當前市場上茶具包裝存在的問題,探討如何將可持續發展理念應用于傳統茶具包裝設計中。方法:文章從茶具包裝入手,介紹融合榫卯結構的可持續茶具包裝設計。結果:這種設計在解決環境污染、資源消耗等問題方面具有潛力。它不僅能規避過度包裝現象,還能為茶具提供必要的保護,使茶具不易損壞。此外,設計師通過融合榫卯結構,賦予了茶具包裝特色。結論:傳統茶具包裝已經無法適應現代人的消費心理,包裝設計需要與可持續發展理念相結合。融合榫卯結構的可持續茶具包裝設計更符合人們在功能和環保方面的需求。

關鍵詞:結構契合;可持續;傳統茶具;茶具包裝

中圖分類號:TB482 文獻標識碼:A 文章編號:1004-9436(2023)23-0-03

0 前言

針對環境污染和資源浪費問題,20世紀60年代,美國設計師維克多·巴巴納克于著作《為真實的世界而設計》中提出了“資源有限論”。在該理論下,包裝設計開始朝綠色環保的方向轉變。可持續設計有利于環境、社會和經濟的可持續發展,充分考慮了產品全生命周期,包括材料選擇、生產過程、使用階段、廢棄處理等環節,力求減少自然資源消耗及環境影響。這促使人們采用可再生材料,減少能源消耗,使生產過程最優化,設計出便于回收與循環利用的產品,從而有效利用資源,減少廢棄物。

而結構契合包裝,就是在包裝設計中將產品結構和包裝結構相結合。傳統包裝一般不依賴于產品,結構契合包裝把包裝設計成產品的組成部分,盡量減少包裝材料用量,提高效率。該設計方法能夠減少物料浪費,減輕包裝重量,降低運輸及貯存時的能源消耗等,進而減輕對環境造成的不利影響。

第一,結構契合包裝。廣義而言,契合包裝設計指的是兼顧內部各要素之間的組合關系,并使各要素完美結合的設計,從而創造出新的屬性。其特點在于通過合理搭配不同功能的物品,滿足消費者的需求,實現包裝本身與使用者心理需求的統一。在確保實用性的基礎上,給人以超越普通包裝的形式美感,并具有一定的可持續利用性[1]。

狹義而言,結構契合包裝應符合以下兩個條件。一是結構契合,主要體現在包裝結構的設計中,即不同形態之間的交融,通過材質和結構的變化來實現契合。在茶具包裝設計中,結構契合可以實現壓縮商品包裝所占空間、節約材料、便于運輸等目標。二是包裝內容與功能的契合,即包裝所傳達的信息能夠被消費者感知,并激發其購買意愿。將契合理念應用于包裝設計中,能增強包裝本身的作用和實用性,還可以通過巧妙運用材料,拉近商品與消費者之間的距離。例如,在茶具包裝設計中,采用可循環利用的材料和多功能結構設計,提高包裝的環保性和實用性。同時,設計獨特的開啟方式和內部結構[2],增強商品的互動性和趣味性。

結構契合在茶具包裝設計中具有重要意義,不僅有助于提高商品的商業價值和設計價值,還能增強消費者對產品的認同感,從而提高銷量。

第二,可持續理念。可持續理念指通過環保、資源節約和循環利用的方式,實現對環境影響的最小化。主要方式包括簡化包裝結構和減少材料使用量,選擇環保和可再生材料,提倡可回收和循環利用,注重包裝的功能性和保護性,推動創新和技術應用,以及促進教育和消費者參與。在設計過程中,要通過簡化包裝結構和減少材料使用量來減少資源消耗和廢棄物產生。與此同時,要選擇環保和可再生材料,如可回收、可降解或可循環利用的材料,減輕對有限資源的依賴,減少對環境的負面影響[3]。倡導可回收和循環利用的設計,通過易于分離和回收的包裝結構,促進材料的再利用。

可持續理念致力于環境影響的最小化,將其應用于包裝設計中,能優化資源利用,同時滿足產品保護和功能需求,促進循環經濟的實現。

第三,結構契合包裝與可持續理念結合的意義。本文主要分析如何實現包裝與產品之間的契合,包裝中結構契合意指包裝造型設計、理念意境等均能與被包裝商品完美結合。結構契合包裝與可持續理念結合的意義在于,能在提高包裝性能的同時減少環境影響。結構契合包裝設計考慮產品特性和運輸需求,通過優化包裝結構和減少材料使用量,實現資源節約。同時,結合可持續理念,如選擇環保材料、推動循環利用和減少廢棄物產生,有助于減少碳足跡和環境污染[4]。結構契合包裝與可持續理念結合,旨在減少資源消耗,促進可回收和循環利用,推動可持續發展。這不僅有利于企業長期發展,還有利于保護環境和提高消費者對品牌的認可度,符合社會對可持續性的迫切需求。而相較于傳統茶具包裝,將結構契合和可持續理念相結合進行包裝設計,不僅能使包裝完美契合產品的功能,而且能進一步體現產品本身所蘊含的文化價值和歷史信息。

1 可持續茶具包裝的特點

1.1 功能特點

可持續包裝為可持續經濟發展和環境友好提供了基石。目前國內對可持續包裝的研究尚不成熟,可持續材料研發仍需緩步進行,而如今受到消費者歡迎的包裝,不僅需要滿足消費者的喜好,更需要尊重消費者的感受,既要滿足人們精神層面的需求,又要讓符合設計理念的產品得以推廣從而為人們帶來便利,使幸福指數有所提升[5]。傳統的茶具大部分屬于易碎產品,因此茶具包裝必須遵循安全第一的原則。除了在結構上穩定茶具外,使用大量填充物作為緩沖也十分必要,這是導致傳統茶具過度包裝的首要原因。除了滿足基本功能之外,茶具包裝還要融入可持續理念,同時確保茶具的安全性,做到減量化、簡潔化、合理化。為了契合重復使用的觀念[6],它作為產品包裝的任務執行完畢后,可以另作其他用途。

1.2 材料特點

多次重復循環利用資源,始終是包裝行業的目標。但囿于包裝廢棄物回收分揀困難,目前僅有少數材料具備工業化循環再生所需要的基礎條件。首先,易于分解的材料是可持續包裝的重要組成部分。這些材料可以在一段時間后被自然環境分解,不會帶來長期的負面影響。舉例來說,為了取代目前廣泛使用的PP材料瓶蓋,研發了PET材質的瓶蓋。在適當的條件下,它們可以被微生物分解成無害的基本元素,如水和二氧化碳。

可持續包裝要想達到可持續狀態,就必須先實現它作為包裝的使命,并保留它的可持續作用。在此過程中,消費者須通過思考決定其下一功能,這一過程能帶給消費者成就感,使消費者產生更深層次的思考。可持續包裝能在潛移默化中影響消費者的消費觀念,培養其良好的消費習慣,所以研究可持續包裝和產品設計關系十分重要[7]。

可持續茶具包裝的材料應結合易于分解、可回收利用和可重復使用這三個特點。選擇這些類型的材料,可以減少對環境的影響,同時滿足消費者對高質量和美觀的茶具包裝的需求。

1.3 結構特點

可持續性茶具包裝的設計通常強調空間的高效利用,如采用緊湊的設計和分層的布局方式,以減少包裝材料使用和運輸過程中的能耗。例如采用嵌套設計,每個茶具都有其專門的存放位,使包裝尺寸最小化,從而減少包裝所使用的材料。同時,可持續性茶具包裝的結構設計應能夠充分保護茶具,使其在運輸和儲存過程中不受損[8]。設計者需要深入理解茶具的形狀、材質、易碎性等,并據此設計出合適的包裝結構,如采用內部軟墊,避免震動和沖擊,保護茶具不受損。

2 結構契合在“盛釉·遇獅”茶具包裝中的應用

在全球化經濟的背景下,產品同質化的現象愈發嚴重,而博物館作為一座城市的文化燈塔,具有深厚的文化內涵,堪稱文化寶庫。本文以滄州博物館的館藏文物——“盛釉·遇獅”文創茶具為例,探究其結構契合與可持續性包裝設計實踐。本文提出一種創新的可持續茶具包裝設計方法,即融合榫卯結構。這種設計不僅可以減少包裝材料的使用量,減輕環境負擔,而且能為茶具提供必要的保護,確保茶具在運輸和使用過程中的安全性和完整性。同時,榫卯結構可以賦予茶具包裝獨特的外觀,以滿足消費者對美觀和個性化的需求[9]。

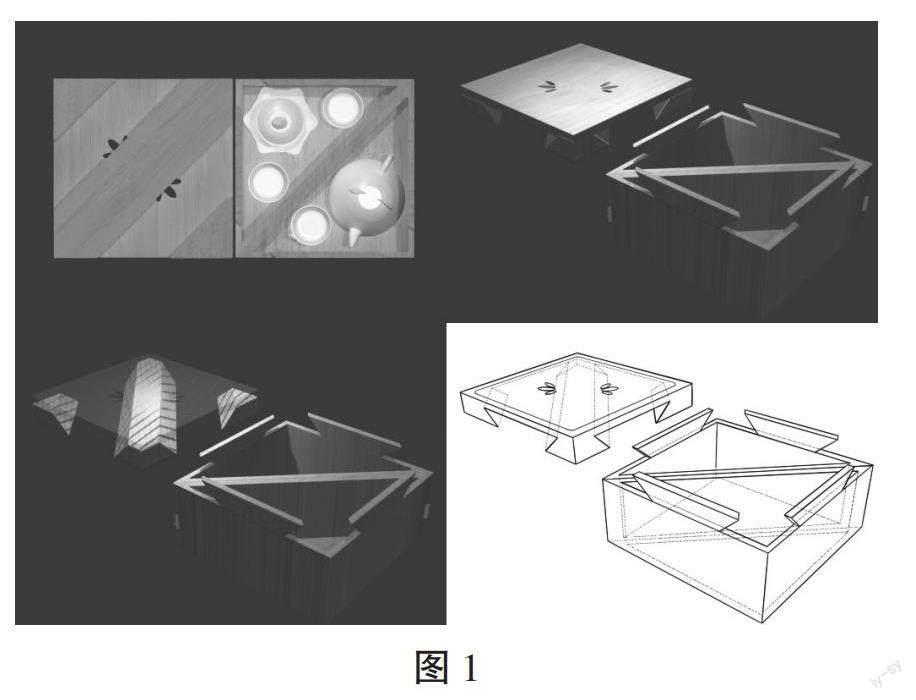

設計師在設計過程中,將結構契合與可持續性視為重要引領原則。首先,在結構設計方面,整體外包裝為方形,而內部盛放茶具的盒體則由兩個直角三角形構成(見圖1)。盒體間利用隼咬合方式連接,盒蓋與盒體之間則運用適應盒體形狀的燕尾榫連接。為增強盒蓋的緊固性和安全性,在盒蓋的兩個對角處設置了內嵌磁鐵。此設計可以使盒蓋保持閉合狀態。為了避免茶具在運輸過程中受到撞擊而損壞,內部采用海綿填充。

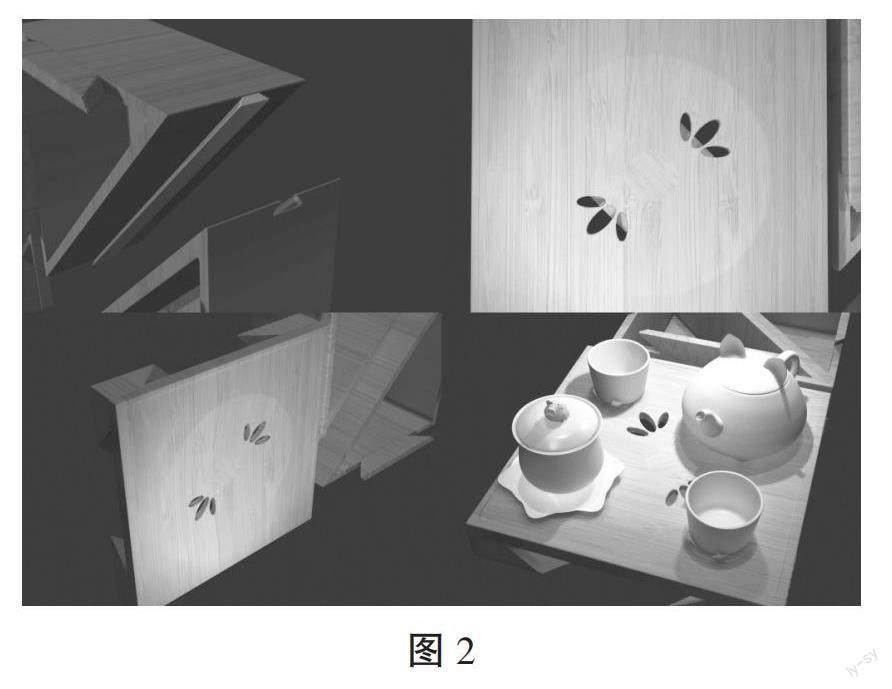

其次,在考慮茶具包裝的功能性時,設計師充分考慮到了結構契合的重要性。在盛放茶具的主盒體接合處,采用了兩個燕尾榫來確保整體安全性。這種結構不僅能夠保護茶具不受損壞,還可以使盛放茶具的主盒成為便捷的收納工具。對那些喜歡收藏茶具的人來說,包裝也可以作為茶具的展示架,在不使用茶具時將茶具作為藏品展示。另外,盒蓋部分采用下凹和花瓣紋樣的鏤空設計(見圖2)。這不僅增強了視覺上的美感,還賦予了盒蓋額外的功能。盒蓋可以單獨作為茶盤使用,方便茶具的準備和倒掉多余的茶水,在保持美觀的同時,做到重復使用。

同時,為保證包裝材料的可持續性,設計師選擇了環保的竹材作為主要材料,結合傳統榫卯結構和現代制造工藝,實現了包裝的可持續性和結構強度的平衡。此材料不僅環保,而且具有良好的保護性能,能提升產品的質量,減輕包裝的重量,降低生產的成本。

結構契合在“盛釉·遇獅”茶具包裝中的應用主要體現在環保性、功能性、材料選擇、便捷性這四個方面。通過這四個方面的結合,“盛釉·遇獅”茶具為消費者提供了既實用又具有藝術價值的包裝,使其在享受茶文化的同時,感受到包裝設計的獨特魅力。

3 結語

本文探討結構契合在“盛釉·遇獅”茶具包裝中的應用,通過對環保性、功能性、材料選擇、便捷性這四個方面的分析,展示如何在茶具包裝設計中實現結構契合。結構契合與可持續理念的應用,不僅使茶具包裝具備實用性和功能性,還能凸顯出茶具包裝的環保性、美觀性、使用舒適性等特點,從而為消費者帶來更好的體驗。

參考文獻:

[1] 董智,黃亞鷹.“復遺興湘”策略下岳州窯茶具包裝的循環設計研究[J].中國包裝,2021,41(10):43-47.

[2] 李娜,李小東,唐東芳.基于AHP-TOPSIS的可持續包裝設計最優方案的篩選[J].包裝工程,2020,41(23):242-248.

[3] 李帥. B2C模式下坭興陶茶具節約型快遞包裝設計研究[J].包裝工程,2020,41(12):296-302.

[4] 趙冬菁,杜津,夏征,等.以紙代塑的套裝茶具包裝設計[J].包裝工程,2019,40(15):30-36.

[5] 李帥,陳奕帆.“鈢陶”坭興陶茶具包裝設計[J].包裝工程,2019,40(8):330.

[6] 徐雅慧.綠色包裝可持續設計理念的重要性和普及性延伸研究[D].沈陽:魯迅美術學院,2018.

[7] 王雪瑩.可持續包裝設計的創意思維方法研究[J].包裝工程,2017,38(14):27-31.

[8] 董翠.網購時代下陶瓷茶具的綠色包裝設計研究[J].福建茶葉,2016,38(10):202-203.

[9] 張芳燕.現代陶瓷茶具的外包裝設計研究[J].福建茶葉,2016,38(5):177-178.

作者簡介:張靜(1975—),女,湖北武漢人,碩士,副教授,系本文通訊作者,研究方向:視覺傳達設計。

陳紓琰(1999—),女,江西贛州人,碩士在讀,研究方向:視覺傳達設計。