廢棄礦井轉型智慧植物工廠的技術應用

曾煒 朱克甲

摘要:為了對廢棄礦井進行科學合理的二次利用,依托湖北省大冶市銅礦區廢棄礦井再利用項目,通過構建植物工廠智能栽培系統、氣候與環境因子智能調控系統、低碳能源供給系統,以WEB服務器、5G物聯網等技術為基礎,實現了環境因子(光、水、氣、肥)的協同控制,進而形成數據化、自動化程度高的農業工廠生產模式,有效推動智慧植物工廠的技術應用化進程。設計研發了自動搬運裝置,實現栽培單元搬運的精確定位。在廢棄礦井轉型智慧植物工廠的同時也促進了相關農業技術的創新。通過選擇高附加值的農作物品種進行栽培技術的優化,實現了資源價值最大化。為全國廢棄礦井及資源枯竭城市的產業轉型升級提供技術基礎與實際參考。

關鍵詞:廢棄礦井;資源循環利用;智慧植物工廠

中圖分類號:S625 ? ? ? ? 文獻標識碼:A

文章編號:0439-8114(2023)11-0170-06

DOI:10.14088/j.cnki.issn0439-8114.2023.11.030 開放科學(資源服務)標識碼(OSID):

Technical application of abandoned mines transforming into smart plant factory

ZENG Wei, ZHU Ke-jia

(School of Economics and Management, Hubei University of Technology, Wuhan ?430068, China)

Abstract:In order to make scientific and reasonable secondary use of abandoned mines, relying on the reuse project of abandoned mines in Daye Copper Mine Area, Hubei Province, the construction was carried out through the intelligent cultivation system of plant factory, the intelligent regulation system of climate and environmental factors, and the low-carbon energy supply system. Based on WEB server, 5G internet of things and other technologies, the collaborative control of environmental factors (light, water, gas, fertilizer) had been realized, thus forming a production mode of agricultural factory with high degree of data and automation, and effectively promoting the technological application process of smart plant factory. An automatic transportation device was designed and developed to achieve precise positioning of the transportation of cultivation units. The transformation of abandoned mines into smart plant factory also promoted the innovation of relevant agricultural technologies. By selecting high value-added crop varieties for optimization of cultivation techniques, the maximization of resource value had been achieved. It provided the technical basis and practical reference for industrial transformation and upgrading of abandoned mines and resource depletion cities in China.

Key words: abandoned mines; resource recycling; smart plant factory

隨著人們對各類礦產資源的持續開采,導致越來越多的礦山幾近枯竭,國家不得不針對能源結構進行調整。同時,社會大眾對礦業工程開采的安全性要求也愈發強烈,行業蕭條形勢愈發嚴峻。以煤礦業為例,據已有文獻統計,自20世紀90年代,累計關停的大小型煤礦約7.6萬處[1]。此外,中國工程院預測,到21世紀30年代煤礦關閉的數量還將繼續增加[2]。

在開采環節完畢后,廢棄礦井內形成數量眾多的空置區,包括井下巷道、洞室群、工作面采空區等[3]。這些空置區域帶來空間浪費、環境污染以及地層不穩定等一系列問題。此外,從經濟角度來看,每廢棄1處礦山,就需要對礦井封填、水處理、土壤處理、礦工再就業等相關問題進行補貼。因此,在廢棄礦井的轉型升級和資源綜合利用方面,需要對技術創新和模式創新進行充分發掘。顯然,面對上述問題,合理解決并對其進行二次開發利用是相關學者進行探究的重要課題[4,5]。

目前,在廢棄礦井的二次利用開發領域,已有學者進行了相關探索。一部分學者[6-11]對廢棄礦井所含煤層氣、地熱等能源賦存情況進行總結分析,給出開發該類資源的相關技術措施;另一部分學者[12,13]則從其采空區轉型儲能空間的角度進行研究,提出壓縮氣蓄能、抽水蓄能等方案并論證其可行性;此外,也有學者[14-20]從人文環境的角度出發,提出可將該類礦井采空區轉型為觀光旅游區,從而實現空間資源利用最大化。

雖然上述學者針對該領域提出諸多構想及可行性方案,也豐富了其再利用的可能性,但是并未涉足生態農業方面。從發展史角度來看,中國在實現工業化道路上,也在努力推動農業工業化。然而,事物具備兩面性,中國在作物產量與生產效率大幅提高的同時,土壤板結、農藥環境污染、水體富營養化等生態問題不斷衍生,人與自然的矛盾日益突出[21]。一般而言,礦井內溫度恒定且不易受外部影響,可根據礦井溫度選擇適宜農作物。此外,井下與外界相互隔絕,其CO2濃度也遠高于大氣中CO2濃度。環境條件非常有利于農作物生長,因此,將其轉型為植物工廠,以有效解決礦井再利用與生態環境保護2個方面的問題。

本研究基于上述思路,以湖北省大冶市銅礦區廢棄礦井再利用項目為例,系統闡述地下礦井轉型植物工廠技術,同時對相關農業技術進行創新,從而為全國廢棄礦井及資源枯竭城市的產業轉型升級提供技術基礎與實際參考。

1 技術研究

1.1 技術背景

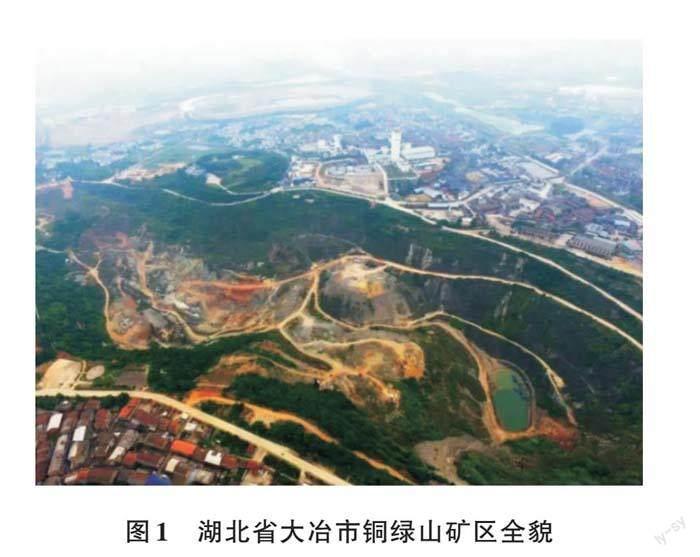

本項目所在地為湖北省大冶市銅綠山礦區,該礦區位于大冶湖盆地南部邊緣的丘陵殘丘區,地形南高北低。礦區內巖層主要包括第四系松散層、三疊系下統大冶群大理巖和巖漿巖[22]。該地區巖體較堅實穩定,可開展規模性地下活動。此外,該地區氣候類型屬于亞熱帶季風性氣候,年降水量約 ?1 400 mm,且近60年間降水量無明顯增減趨勢[23]。該事實表明,該地區降水量豐沛穩定,能夠滿足地下農作物對于水分的需求。銅綠山礦區全貌見圖1。

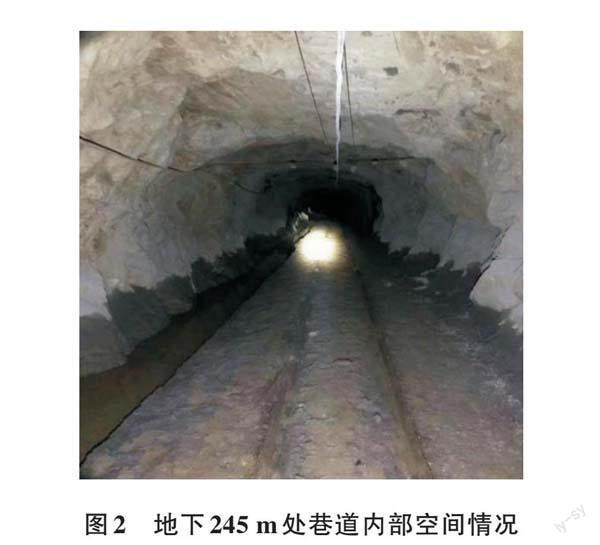

對礦區內部礦井而言,礦井內氣候環境較適合種植農作物。本研究組前期進入銅綠山礦井地下巷道,并勘測其實際空間尺寸等相關數據。該地下巷道位于地下245 m處,其內部空間如圖2所示。

地下巷道截面呈拱形,其截面形狀近似長方形。地下巷道截面高度為2.50 m,截面寬度為3.10 m,中間車道寬度為0.75 m。顯然,從因地制宜的角度考慮,除中間車道外,剩余寬度為2.35 m,則單邊寬度為1.18 m,可利用中間車道作設備移動空間,兩邊空間可放置農作物種植架。本項目種植架共有四層,其縱向截面高度為1.6 m,寬度為0.4 m,符合最大空間尺寸要求。因此,可按上述理念規劃,進行項目開展。

地下巷道溫度為25~28 ℃,濕度為70%~80%,表明該礦井地下巷道內部溫濕條件極佳,氣候穩定。由于CO2濃度對農作物生長有重要影響,因此適宜的CO2濃度至關重要。對地下巷道內空氣進行CO2濃度檢測,CO2濃度為700~800 mg/L,而大氣中CO2濃度平均值為385 mg/L[24],該地下巷道CO2濃度遠高于地表平均水平。在高濃度CO2中生長的農作物,自身光合器的光化學活性和能量轉化效率得到提高[25]。因此,地下巷道高濃度CO2為植物工廠的高效生產提供了可能。地下巷道天然光照資源匱乏,可通過提供人造光源解決該問題。樊曉雅等[26]認為LED燈源可以提供農作物特定光譜來促進其生長。綜上,礦井地下巷道的自然環境配合人造光源可以為地下植物種植工廠的開展奠定堅實基礎。

1.2 智慧植物工廠構建

根據前期對銅綠山礦區地下礦井的環境參數(空間、溫度、濕度、O2、CO2數據等)與基礎設施參數(軌道、電力、水循環及通風數據等)的調研,并結合地下巷道內蔬菜(生菜、芹菜)生長試驗數據、立體多層栽培架構和水肥氣循環系統設計方案、種植光源系統設計等,構建智慧植物工廠生產系統。

系統模擬測試合格后相關設備、材料進場,并對礦井環境、基礎設施的適配性進行改造。由于廢舊礦井空間情況復雜多樣,必須結合實際空間結構給出專項技術方案,再進行改造設計。從設計選型角度來看,植物工廠具有自動化、集成度高等特點,機電設備的配套是其種植結構體系設計的關鍵。基本的植物種植設備包括種植架、種植采收、光照、培養液槽等,需對基本設備合理布置,以保障設備的穩定運行。此外,為更好地實現植物工廠高效運行,本研究設計了一套植物種植架苗盤自動搬運裝置,其結構如圖3所示。

移動載物模塊包含超聲波傳感器、全局激光定位器、驅動電機、萬向輪,該裝置通過超聲波傳感器與全局激光定位器對需要搬運的栽培單元進行精確定位;通過電機驅動、萬向輪轉向相互配合,使移動載物模塊到達預定位置。

因此,在保證容納空間足夠的前提下,結合之前廢棄礦井留存的相關設施,可將栽培架設置為豎向多層次結構,并沿該結構體系的延伸方向布置LED光源、營養液槽、種植盤等種植配套設備,如需節能減排,則可通過光伏板來提供能源。此外,在另一側可設置附加提升設備,方便作業人員進行相關檢查操作。豎向多層植物工廠結構如圖4所示。

1.3 智慧植物工廠運行

根據井下操作規程,完成井下植物工廠安裝、蔬菜種植和全系統運行。其整體布局呈模塊化、分區化趨勢,具體流程如圖5所示。

為有效推動地下生態農業進一步發展,更好地奠定未來產業化基礎,本研究對機器人輔助管理技術進行相關研究。智慧植物工廠由植物工廠智能栽培系統、氣候與環境因子智能調控系統、低碳能源供給系統3個部分組成。

1.3.1 植物工廠智能栽培系統 高效的植物工廠生產系統始終圍繞種植農作物進行,建立農作物栽培系統,確保整個生產系統高效運轉。一方面,對農作物進行水培適配性優化,保證農作物在水培環境下長期生存需要。另一方面,在種植架自動化設計時對自動種植與采收設施進行相應的建設,確保整個種植采收與種植架的協同作用。

1.3.2 氣候與環境因子智能調控系統 該系統主要依賴礦井蔬菜生長模型庫,因而需要構建科學合理的模型庫。對前期模擬礦井環境下蔬菜的全周期生長試驗數據進行分析,并由專業數據庫軟件對相關資源進行歸類、維護和管理,搭建礦井蔬菜生長模型庫。

在礦井蔬菜生長模型庫搭建完成后,需要對該系統的數據采集與智能感知進行設置。為解決礦井中光照匱乏、溫濕環境不穩定等問題,首先,設置充足的蔬菜生長補光燈源,并通過光敏電阻、光強度傳感器等設備實時監測光照強度,實現農作物對照明的需求;其次,通過溫度傳感器獲取實時溫度,通過控制通風系統調節礦井中農作物生長的適宜溫度;最后,通過土壤與空氣濕度傳感器獲取當前種植環境的水分含量,保證農作物生長過程中的最適濕度。

光合作用所需的CO2對農作物后續產出有重要影響,通過CO2傳感器實時檢測CO2濃度,實現農作物種植過程中的動態氣肥補充,提高產量。各類傳感器的協同作用由5G物聯網技術實現。在農作物播種階段結束后,需對農作物實施全周期生長的動態跟蹤檢測。通過WEB服務器連接設置于種植架上的智能傳感器,實時了解種植狀態和種植參數,并及時進行遠程操作。

當周圍溫濕環境發生變化或水培液缺少養分時,傳感器可快速感應到異常,將相關數據傳輸至計算機或智能手機,及時提醒管理人員。管理人員根據監測數據,通過計算機或智能手機向系統發出遠程指令,及時調整溫濕環境和增加養分。

智慧植物工廠自動化程度高,使得相關作業效率大幅提高。一方面,由于植物工廠位于地下,基本不受外界環境影響,且工業化管理運營相對傳統農業作業方式更潔凈,可有效解決農作物病害、蟲害問題,進而提高產量。另一方面,從質量控制角度來看,智能傳感器全程記錄種植數據與圖像,傳送至服務器并整合。當產品進入市場后被檢測出質量問題,則可調取出服務器整合的傳感器數據與圖像,用于查證校核。基于此,對比傳統農產品存在的追溯困難問題,智慧植物工廠能夠提供可靠數據與技術保證。

1.3.3 低碳能源供給系統 低碳能源供給系統可以有效降低礦井植物工廠的生產運營成本。以傳統地面植物工廠的單位種植模塊為例,其設備主要有空調、加熱器、加濕器、LED光源、水泵。單位種植模塊中各個設備的配置數量及功率如表1所示。

溫度控制設備功率占總功率的75.08%,濕度控制設備功率占總功率的10.15%。傳統地面植物工廠的溫度控制設備總耗能較高,并且有較強依賴性。然而廢棄礦井智慧植物工廠在地下環境中進行農作物栽培,地下礦井溫度恒定,基本不需要溫度控制設備。因此,可較大地減少溫度控制設備的耗能。常用的LED光源驅動方式為低壓直流恒流驅動,雖然可保證較好的光照穩定性,但是其弊端在于自身在直流低壓情況下不可調控電壓,因此必須借助高頻變壓器、大容量電解電容實現,中、小功率的開關電源轉換效率僅為65%~80%。本研究采用低壓旁路的交流直接驅動技術,為集成電路提供低壓電源。

2 效益分析

本研究對銅綠山礦區再利用項目相關實際成果進行分析,并按不同指標進行具體闡述。

2.1 技術效益

本研究中生菜生長周期僅需30 d,相較于傳統農田60~90 d的生育期,至少能節省約50%的時間,可明顯提高智慧植物工廠生產周轉率。相較于常規光源,本項目的新型光源總能耗減少30%。由于項目布置全周期自動種植設備,所以移栽環節、收獲環節的生產效率較高,分別為1 200、600株/h。由圖6可知,該項目種植的生菜葉片飽滿且根莖粗壯,生長迅速。

前期對礦井環境進行相應的適配性改造,但地下礦井環境中仍然存在一定的重金屬殘留。雖然水源、培養基均來自地表無污染環境,但重金屬可能通過空氣粉塵吸附于農作物表面。因此為保證食品安全,需對農產品隨機取樣并送至相關檢測機構檢測有害物質存量。參考GB 5009.268—2016《食品安全國家標準 食品多元素的測定》[27],采用電感耦合等離體質譜法(ICP-MS)對生菜中的鉛、鎘、砷、汞、鉻含量進行檢測分析,檢測結果如表2所示。地下植物工廠種植的生菜未檢出鎘、砷、汞3種重金屬,含有少量的鉛、鉻,但鉛、鉻檢測值均小于限定值。地下礦井智慧植物工廠產出生菜的重金屬含量低于國家食品規范給出的限值標準,符合無公害健康食品的要求。

2.2 經濟效益

以面積為10 000 m2的地下礦井智慧植物工廠為例,對項目實際情況進行成本概算。實際種植面積計算公式如下。

[S=A×C] ? ? ? ?(1)

式中,S為實際種植面積;A為占地面積;C為種植架層數。

本研究中1個種植單元有4層。根據前期調研數據及文獻[28]對水培生菜種植情況進行分析,以平均種植密度(27株/m2)、平均單株重量(126 g/株)為計算依據,計算水培生菜實際產量,計算公式如下。

[P=S×M×W] ? ? ? ? ? (2)

式中,P為實際產量;S為實際種植面積;M為平均種植密度;W為平均單株重量。

智慧植物工廠水培生菜產量為2 269.1 kg/667 m2。傳統土壤種植方式下生菜產量約1 500 kg/667 m2,因此廢棄礦井智慧植物工廠的產量遠高于傳統土壤種植的產量。

2.3 社會效益

中國的各類中、大型礦山主要由國有企業開發,通過對廢棄礦井空間資源的利用,能提高國有企業的資源利用率,減少國有資產流失。除地下礦井智慧植物工廠自動生產、采摘環節外,在適應性農作物品種的選育及地面農產品處理、包裝、運輸等過程仍然依賴大量勞動力,可提供更多工作崗位,提高礦區人們的收入。

3 小結與討論

通過對目前國內外廢棄礦井轉型再利用的現狀分析發現,學術界主要對剩余能源、儲能及旅游資源開發進行研究,很少有學者對智慧植物工廠進行研究,本研究率先對該理念進行探索,并給出可行性措施。對植物工廠智能栽培系統、氣候與環境因子智能調控系統、低碳能源供給系統進行構建,以WEB服務器、5G物聯網等技術為基礎,實現環境因子(光、水、氣、肥)的協同控制,進而形成數據化、自動化程度高的農業工廠生產模式,將智慧植物工廠的理念結合項目實例,有效推動該理念的技術應用化進程。此外,設計研發自動搬運裝置,實現栽培單元搬運的精確定位。在利用廢棄礦井轉型智慧植物工廠的同時也對相關農業技術有所創新,選擇高附加值的農作物品種進行栽培技術的優化,實現資源價值最大化。同時該項技術提高了國有資產的再循環利用率及礦區經濟發展水平,利國利民。

參考文獻:

[1] 劉 明,李樹志.廢棄煤礦資源再利用及生態修復現狀問題及對策探討[J].礦山測量,2016,44(3):70-72,127.

[2] 袁 亮,姜耀東,王 凱,等.我國關閉/廢棄礦井資源精準開發利用的科學思考[J].煤炭學報,2018,43(1):14-20.

[3] 郭平業,王 蒙,孫曉明,等.廢棄礦井地下空間反季節循環儲能研究[J].煤炭學報,2022,47(6):2193-2206.

[4] 袁 亮,楊 科.再論廢棄礦井利用面臨的科學問題與對策[J].煤炭學報,2021,46(1):16-24.

[5] 謝和平,高明忠,高 峰,等.關停礦井轉型升級戰略構想與關鍵技術[J].煤炭學報,2017,42(6):1355-1365.

[6] 楊 函,連碧鵬,史建儒,等.“雙碳”目標下煤礦采空區(廢棄礦井)煤層氣資源再利用的政策研究[J].中國礦業,2022,31(3):37-41.

[7] 王 爭,李國富,周顯俊,等.山西省廢棄礦井煤層氣地面鉆井開發關鍵問題與對策[J].煤田地質與勘探,2021,49(4):86-95.

[8] 吳金焱.荷蘭海爾倫市廢棄煤礦礦井水地熱能開發利用工程實踐[J].中國煤炭,2020,46(1):94-98.

[9] 浦 海,卞正富,張吉雄,等.一種廢棄礦井地熱資源再利用系統研究[J].煤炭學報,2021,46(2):677-687.

[10] 謝友泉,高 輝,蘇志國,等.廢棄礦井地熱資源的開發利用[J].太陽能,2020(10):13-18.

[11] 郝天軒,趙立楨.廢棄煤礦瓦斯資源信息管理云平臺研發[J].礦業安全與環保,2022,49(1):77-83,89.

[12] 牛文進,王 璐,柳研青.基于廢棄礦井的空氣壓縮蓄能電站應用研究[J].科技風,2019(22):186.

[13] 韓 楊,張小珩,汪勝和,等.廢棄礦井抽水蓄能多場景利用可行性及技術經濟研究[J].現代商貿工業,2020,41(11):210-213.

[14] 付貴祥,張小剛.利用廢棄礦井設施水力蓄能發電的設想[J].煤礦機電,2000(3):25-26.

[15] 何 濤,王傳禮,高 博,等.廢棄礦井抽水蓄能電站基礎建設裝備關鍵問題及對策[J].科技導報,2021,39(13):59-65.

[16] 呂勃翰.從環境法角度看廢棄礦井空間再利用[J].能源與節能,2020(12):91-93.

[17] 韓 運,劉欽節,吳犇牛,等.廢棄礦井地下空間旅游資源開發利用模式研究[J].煤田地質與勘探,2021,49(4):79-85.

[18] 劉欽節,王金江,楊 科,等.關閉/廢棄礦井地下空間資源精準開發利用模式研究[J].煤田地質與勘探,2021,49(4):71-78.

[19] 潘園飛.廢棄礦井基本特征及旅游生態景觀重建模式研究[J].環境科學與管理,2021,46(5):140-144.

[20] 汪秋菊,劉 宇.廢棄礦區旅游開發條件評價模型與實證分析[J].科學技術創新,2019(13):29-32.

[21] 駱世明.生態農業發展的回顧與展望[J].華南農業大學學報,2022,43(4):1-9.

[22] 胡江華.銅綠山銅鐵礦床水文地質特征[J].中國礦山工程,2006(1):5-8.

[23] 袁 杰,許明芳,柯 凡,等.黃石市近60年氣候變化事實[A].第34屆中國氣象學會年會 S5應對氣候變化、低碳發展與生態文明建設論文集[C].北京:中國氣象學會,2017.

[24] 劉立新,周凌晞,張曉春,等.我國4個國家級本底站大氣CO2濃度變化特征[J].中國科學(D輯:地球科學),2009,39(2):222-228.

[25] 張其德.大氣中二氧化碳濃度升高對光合作用的影響(下)[J].植物雜志,1999(5):38-39.

[26] 樊曉雅,初燕芳,袁玉麟.LED燈在植物工廠中的應用及對植物生長的影響[J].鄉村科技,2020,11(29):107-109.

[27] GB 5009.268—2016,食品安全國家標準 食品多元素的測定[S].

[28] 李 蔚,李新旭,雷喜紅,等.不同季節水培生菜適宜定植密度的研究[J].蔬菜,2020(10):57-61.