積極老齡化背景下N市時間銀行可持續發展的“三支柱”路徑研究

陳際華 蘇歡

摘要:為了解時間銀行互助養老服務模式的發展情況,在N市進行問卷調查和實地調研,了解到當前N市時間銀行還處在探索發展期,存在志愿者數量少,普及度低,服務質量不高,養老數據難以互通互聯等問題。為此,提出在積極老齡化背景下,可通過“三支柱”,即全民健康、社會參與和政策保障3個維度,構建N市時間銀行養老模式的優化路徑,將時間銀行本土化發展打造成N市特色并且形成N市經驗。

關鍵詞:積極老齡化; 時間銀行; “三支柱”; 多元合作; 可持續發展

中圖分類號:D669.6 ? ? ? ? 文獻標識碼:A

文章編號:0439-8114(2023)11-0240-05

DOI:10.14088/j.cnki.issn0439-8114.2023.11.041 開放科學(資源服務)標識碼(OSID):

“Three pillars” path research on N-city time bank sustainable development under the background of active aging

CHEN Ji-hua, SU Huan

(School of Public Administration, Hohai University, Nanjing ?211100, China)

Abstract: In order to understand the development of the time bank's mutual care service model for the elderly, a questionnaire survey and field investigation were conducted in N-city, and it was learned that the current time bank in N-city was still in the exploration and development stage, with problems such as a small number of volunteers, low popularity, low service quality, and difficult interconnection of pension data. Therefore, it was ?proposed that under the background of active aging, the optimization path of the pension model of N-city time bank could be constructed through the “three pillars”, namely, the three dimensions of national health, social participation and policy guarantee, and the localization development of time bank could be made into the characteristics of N-city and form the experience of N-city.

Key words: active aging; time bank; “the three pillars”; pluralistic cooperation; sustainable development

世界衛生組織提出積極老齡化的理念,其科學內涵為“健康、參與、保障”。十九屆五中全會提出要“實施積極應對人口老齡化國家戰略”,全面完善養老服務體系有了制度引領。習近平總書記在2021年10月指出各級黨委和政府要高度重視并切實做好老齡工作,把積極老齡觀、健康老齡化理念融入經濟社會發展全過程。這也意味著對老年人而言,不僅要有健康的體魄,還要有能參與社會的機會。時間銀行作為積極老齡化的有力嘗試,在運行過程中結合現代化科學技術,在管理機制和運行模式上有完善的創新空間,為其長期可持續發展奠定基礎。

N市早在2012年開始積極探索時間銀行互助養老模式,并于2019年以市級層面開啟時間銀行養老服務試點工作,在積極探尋養老新模式上走在國家前列。根據N市民政表示,截至2021年1月N市60歲以上在籍人口超過158萬,占戶籍總人口數量的22%,老年人數量多,增長快[1]。隨著年齡增加,體力下降,老年人在打掃衛生、購買物資、醫院就醫等居家日常活動中自理能力減弱,需要依賴他人幫助,這在一定程度上增加了社區居家養老負擔。時間銀行作為互助養老的創新模式,能夠有效激發老年人之間互幫互助的積極性,充分利用老年人人力資源,成為老齡化背景下解決養老問題的新路徑。中國老齡化持續加深,在積極老齡化背景下挖掘時間銀行互助養老目前存在的問題和挑戰,探討時間銀行發展路徑,充分調動老年人人力資源,具有重要的理論意義和現實意義。

從積極老齡化視角研究時間銀行養老模式的觀點可以概括為3種。一是將時間銀行互助養老視為發揮健康老年人余熱的方式和途徑,充分利用人口紅利來解決中國養老問題[2];二是將積極老齡化視為老年人保持身體健康、積極參與社會生活和保持良好認知三方面的協調[3];三是從培育積極老齡觀出發講述時間銀行存在社交性、非營利性和平等性的特點[4]。以上都從“老年人是資源”的觀點來闡述積極老齡化的養老模式。

在對策研究方面,鹿美華等[5]調查青島市互助養老運行情況,指出要充分挖掘和利用民間組織力量,全方位開展社區互助養老;夏辛萍[6]認為時間銀行發展受政策、環境、信息平臺、監督評價體制影響,因此需要繼續完善政策,全面優化養老服務質量,充分整合和拓展社區養老服務資源。陳欣等[7]指出提升互助養老服務水平就要加強養老社區建設,建立養老中介機構,招攬社會民間組織加入;趙麗宏[8]提出要解決目前居家養老的照護問題,就要走政府、社區、家庭和個人相結合的道路,養老是個人、家庭和社會共同的責任。馬貴俠[9]指出“時間銀行”在社區居家養老的應用要想長期有效發展,還需要融入養老機構、護理機構、公益類社會組織等多方主體同心協力,應堅持政府主導、社區牽頭、居民參與、養老機構等組織提供專業為老年人服務相結合的發展方向。目前學術界鮮有從積極老齡化“健康、參與、保障”三大支柱的角度解析N市時間銀行的紓困之路。

1 N市時間銀行發展困境及原因分析

為了解N市不同年齡段人群對時間銀行認知認可度和參與意愿,本研究在N市不同區流量密集的場所隨機發放問卷,共發放問卷270份,歷時近2個月,共收回有效問卷244份,回收率為90.37%。其中男性114人,女性130人。結合問卷和實際走訪調查資料,將時間銀行的發展困境及其原因梳理總結如下。

1.1 N市時間銀行的發展困境

1.1.1 注冊志愿者基數大,參與志愿者人數少 截至2021年3月21日,N市共有31 760名已通過審核的注冊志愿者,79.9%的志愿者是N市本地人,女性志愿者占比高于男性,占比為60.3%。98.1%的志愿者在2020年注冊并完成審核,其中2020年12月志愿者增長速度環比最高。

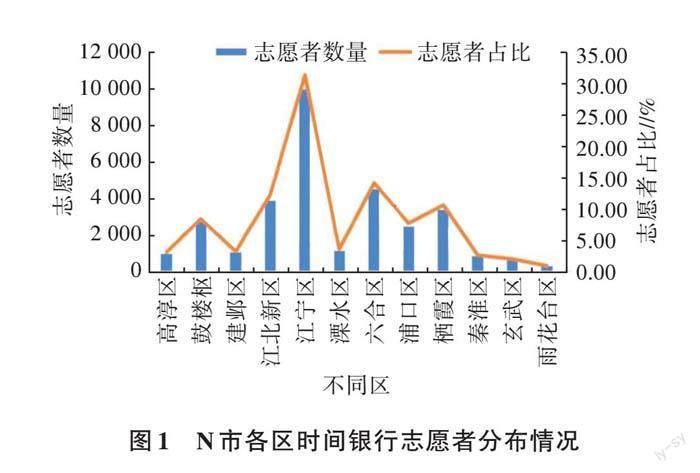

如圖1所示,在N市12個區已經建立1 137個服務網點,平均每個網點有28名志愿者。網點最少的是玄武區和棲霞區。結合訪談收集的信息了解到,N市區與區之間時間銀行的運行并非完全統一,會依據當地老年人數量和自理能力等,結合老年人需求和區域實際情況而定。比如江寧區村鎮居多,空巢獨居老年人數量也較多,時間銀行互助養老的出現正好減輕社會養老負擔,提升空巢老年人生活質量。

時間銀行作為一種代際互助的養老模式,其初衷就是以時間換時間,以服務換服務,從而達到代際互助的效果。但就實際反映的情況來看,時間銀行養老服務總體呈現供需不均衡的狀況。一方面,切實投入到養老服務中的志愿者較少。根據平臺志愿者數據統計,超過50%的志愿者都是40歲以下的成年人,正值工作學習忙碌期,可能有參與志愿服務的意愿卻沒有對應充足的空閑時間。而實際在社區頻繁參加志愿活動的都是40~60歲的人群。由此,大量志愿者沒有實際參與志愿服務,給管理者造成充數假象。另一方面,服務供給遠落后于服務需求。每個社區滿足條件的老年人大多申請注冊了時間銀行,并且每天都有大量服務需求,但派單量遠大于接單量。即使平均每個時間銀行站點有20余位志愿者,這些志愿者自身時間精力有限,不能隨時待命,這就導致服務供給少,并且不夠及時,很多老年人不能享受到及時的服務。

1.1.2 普及度不高,社會參與積極性低 在N市內隨機發放的調研問卷結果顯示,有41.39%的居民完全不了解時間銀行,居民認知度低,并且有24.9%的居民不愿意參與該服務,參與意愿不強。在走訪社區和時間銀行過程中,筆者了解到很多居民都不知道什么是時間銀行,表示從沒聽說過這種養老模式,就算是在時間銀行志愿者數量最多的江寧區,依舊有大量居民不了解時間銀行及其運作基本情況。部分社區在宣傳欄上張貼相關公告,但社區居民很少主動關注,這就導致大家對這一新養老模式的內涵、運作情況、服務方式等都不夠了解,居民認知度較低,參與積極性不高。

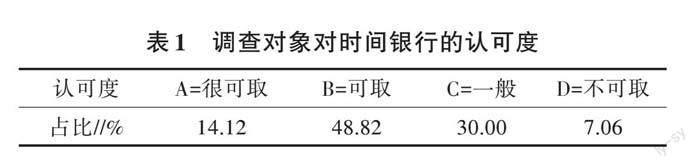

調查人群中僅2人對目前時間銀行整體情況非常滿意,44.59%的調查對象比較滿意,有3人不滿意,48.65%的調查對象表示不熟悉,不進行評價。當問到“您認為時間銀行這種養老模式是否可取”的問題時,62.94%的調查對象認為可取,30.00%的調查對象認為一般,還有7.06%的調查對象認為不可取(表1)。可以看出,大家對時間銀行這一模式比較認可,有了群眾認可基礎,時間銀行在后期發展過程中還需不斷完善,進而走向可持續的發展道路。

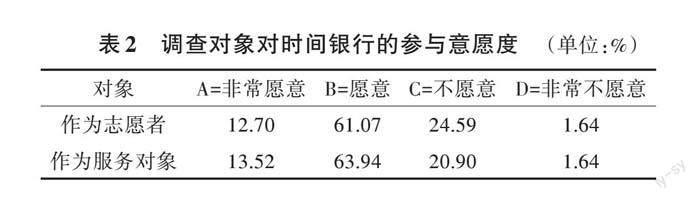

由表2可知,有73.77%的調查對象愿意作為志愿者參與時間銀行服務,其中有12.70%的調查對象參與意愿非常強烈,還有26.23%的調查對象不愿意作時間銀行的志愿者。以服務對象為參與者加入時間銀行的意愿度比以志愿者身份參與的意愿度略高,不滿意的比例也相對較低。整體來看,公眾對時間銀行的參與積極性還有待提高。

1.1.3 專業人員體系薄弱,服務質量難以保證 所有被服務對象中,75.6%的老年人年齡在80歲以上,其中大多是空巢獨居自理能力低的社區居民,這類群體不僅需要日常生活照料和精神慰藉,更需要較專業的慢性病監測、臨床護理等。而參與養老服務的志愿者大都是社區以及周邊中老年群體,由于沒有接受過專業的養老服務培訓,志愿者自身專業能力條件又不足以滿足服務對象專業化的需求,只能提供家務料理、理發、智能設備輔導、精神慰藉等基礎服務。這樣一來,志愿者服務質量就參差不齊,效果難以保證。

1.1.4 兌換制度不健全,異地支取較困難 現已有越來越多的大學生、在職年輕工作者等志愿者加入到養老服務行列,其中,有的出于道德層面,本著公益性、無償性幫助老人,也有部分是為自己邁入老年生涯提前做好服務時間存儲,對青年志愿者而言,目前積累的服務時間要等幾十年才能兌換,這期間有太多不確定性,包括其未來時間支取、兌換方式、異地換取服務,政府層面針對這類問題目前還沒有明確可靠的答復,時間銀行的相關制度還不能解答居民的所有困惑和疑點。因此,要想時間銀行得到長期穩健發展,道阻且長。

1.2 N市時間銀行發展困境原因分析

1.2.1 缺乏頂層設計,政府支持有限 N市現行時間銀行多是依托社區,依靠街道、居民委員會干部牽頭,由第三方社會組織運行,這種自下而上的模式缺乏頂層設計,在組織構架上存在不穩定性。其次,作為跨時間的長期兌換機制,由于該模式缺乏長期激勵機制,沒有有效的正向激勵引導,志愿者從幫助他人的快樂中獲得的收獲感和滿足感就會減少,影響參與積極性[6]。沒有政府層面的保障,激勵機制不落實,導致公眾對時間銀行的信心不足。

1.2.2 志愿者門檻低,缺少技能培訓 在養老服務過程中,老年人作為服務直接享受者、受益者,其對服務的滿意度是衡量時間銀行服務質量的關鍵。據了解,在N市內的居民只需要在“我的N”APP上的時間銀行板塊學習相關理論知識,就可申請注冊成為志愿者。一旦基礎理論考試通過,就可以開展相應的志愿服務。在服務范圍和質量上沒有著重把關,也沒有給志愿者開展專項技能培訓,在醫療護理類(疾病防護等)、緊急救援類(身體不適急救方法等)和專業精神慰藉、心理關照等方面的培訓少之甚少,導致服務水平和層次都較低。

1.2.3 宣傳尚不到位,民眾信任度低 政府和各社區在對時間銀行的宣傳推廣方面形式單一,缺少結果導向,甚至有些政府官員停留在表面工作,只追求志愿者數量達標,不管實際成效,社會上還有更多有時間、有愛心的潛在志愿者由于不了解時間銀行而無緣加入志愿者行列。此外,從經濟學的角度來看,付出時間勞動就要收獲對應的報酬,而時間銀行的報酬是延期支付的服務,這種跨時間的支付方式就屬于信用產品[3],加之現在社會處于信任危機之中,志愿者未來養老不確定性較多,公信力下降,吸引力明顯不足。

1.2.4 養老主體單一,服務效率偏低 截至目前,N市時間銀行大多是以政府牽頭來承擔服務職責和管理功能,但現今老年人數量眾多,養老需求逐漸增加,單一依靠政府為載體來滿足老年人日常的需求不現實,難以承擔不斷增長的老年人養老需求。實際在時間銀行運行實踐中,也涉及到政府、社區、社會組織和養老機構參與其中,但人力資源依舊不充足,沒有充分利用社會養老資源。同時,不同區的時間銀行運作方式各異,有的是社區牽頭,有的是社會機構牽頭,兩者運行效率和服務效果也有很大差異。如江寧區H街道轄區內時間銀行均是社區主導,浦口Z居家養老中心站點卻是居家養老服務中心組織運行,不管是社區運營還是養老服務中心運營,養老主體單一,難以保證時間銀行長期高效發展。

2 積極老齡化視角下N市時間銀行路徑探析

在積極老齡化的倡導下,社會倡導高質量養老體系建設,低齡健康老人也是社會重要的養老資源。通過代際互助,既能讓低齡老人在志愿過程中實現廣泛社會參與,釋放社會效益,促進自身身心健康,獲得滿足感和成就感,還能在未來自己需要時免費兌換時間,享受志愿服務,形成“我養你老,他養我老”的互助新模式。因此,在積極老齡化背景下,本研究從全民健康、社會參與以及政策保障“三支柱”的維度提出構建時間銀行代際互助養老的優化路徑(圖2)。

2.1 全民健康支柱:供需匹配,提升服務技能

以老年人需求為導向,開放服務對象和志愿者之間的雙向反饋通道,不定期進行服務回訪,在回訪調查中充分了解需求滿足程度和供給必要性。同時“術業有專攻”,志愿者在參與到時間銀行服務之前也要參與系統培訓,從思想上了解、熟悉為老服務的責任和意義;從內容上熟悉時間銀行的各項機制;從行動上掌握服務技能,更高效地為老年人提供服務。

2.1.1 收集需求反饋,確保以需定供 服務老年人本質上要做到滿足老年人的需求,新型養老模式要延續發展就需要契合老年人真實需要。志愿者在提供養老服務時,應當以老年人的需求為導向,豐富養老服務內容,提高其供給質量和供給服務效率。老年人對養老服務的需求和期望受性別、年齡、文化程度、所處地域等主客觀條件的影響,應根據當地老年人多樣化的需求合理安排差異性的日常照料、醫療護理、精神關愛等服務。同時不同地區的實際情況各不相同,向不同地區的老年人提供同樣的養老服務和養老機構會導致供給的低效甚至無效,因此要建立完善的需求反饋機制,切實了解老年人的真正需求意愿,從而使養老服務供給更有針對性。

2.1.2 形成培訓機制,提升服務質量 從人力資源角度出發,教育和培訓是人力資源開發和利用的主要渠道,重視時間銀行技能培訓,有助于時間銀行高質量持續發展。目前志愿者隊伍已經建立起來,接下來就要加強與養老機構合作,建立互助服務聯動機制;與醫療機構聯動,完善醫養結合養老方式;與地方高校合作,推進專業性照護培訓等[10]。開展志愿者培訓工作,形成高質量的志愿者幫扶,給老年人提供精準、專業、溫馨的服務,為時間銀行服務打造良好、專業的環境。

組織培訓一方面要內容多樣化,滿足多樣性需求,主要是醫院陪護、護理、為不能自理的老年人提供專業居家服務等培訓。另一方面是服務質量培訓,比如突發心臟病、昏厥等異常緊急情況的處理怎樣及時有效。最關鍵在于拓寬志愿范圍,實現多功能互助。方式一,成立志愿者培訓機構或者培訓小組,進行線上線下培訓,可以利用微信公眾號、微信群等針對志愿者定期推送培訓教學視頻;方式二,聘請老年護理相關社工專家對養老服務開展講座,講授養老服務理念和服務經驗。線上集中通用技能培訓與線下專項高難度個別服務內容培訓相結合,提高培訓效率,全面優化提升服務范圍和服務質量。

2.2 社會參與支柱:多方宣傳,形成服務合力

如圖3所示,在問卷中涉及志愿者“希望提供服務的載體”選項時,選擇最多的是在本社區服務(47.78%),其次是在養老機構服務(38.89%),還有13.33%的志愿者希望在其他社區為老年人服務。

由此可見,時間銀行作為一種參與式養老,其運作可以應用于居家養老,志愿者為老年人提供居家日常服務;可以運用于社區養老,掛在社區居家養老名下,增加社區養老資源;時間銀行還可以應用于機構養老,借鑒廣西重陽老年公寓互助養老模式,社工對老年人興趣愛好、特征特長等進行一定的摸底工作,組織在住熱心年輕老年人形成社團或委員會,讓老年人在機構找到自己合適的角色定位,并且根據分工協調開展互助活動,緩解機構護理員短缺問題,減輕養老機構負擔,以便給志愿者更多的選擇空間,促使其參與到養老志愿服務中,同時也為老年人創造更多交流、互動的空間。

2.2.1 強化宣傳,合力推動 一方面,時間銀行互幫互助的思想與中國傳統儒家、道家的互助思想緊密聯系,可以結合對傳統文化的解讀來宣傳時間銀行,增加人民群眾對其文化的認同[11]。另一方面,政府和社會可以借助各種官方的和非官方的渠道宣傳,形成合力[12]。比如,借助微信、微博、抖音這類自媒體平臺,結合傳統紙媒和廣播電視進行全方位宣傳,利用人口紅利,發動社會資源。此外,對在時間銀行發展中作出突出貢獻的志愿者個人或團體要給予表彰和獎勵,大力弘揚志愿者精神,培養居民形成志愿慈善意識和互幫互助文化,增強人民群眾對時間銀行的認知,感化并號召周圍的人參與到行動中,提高志愿者參與度和積極性。

2.2.2 多元合作,協同推進 第一,增加社會支持,帶動更多志愿者參與之后,時間銀行還需要各個社區自行發動周邊力量,可以通過招商宣傳吸納企業投資、籌募養老基金以及與當地敬老院、醫院、診所合作等方式引入更多的養老資源和養老資金。同時,社區也要制定相應的策略方案促進與社會各界資源合作。如浦口區S社區時間銀行服務點有自己的一套對外合作政策,與一家私有單位合作,單位團體注冊志愿者不定期到社區開展養老志愿服務,也建立屬于單位的愛心基金,為時間銀行輸入資金血液。第二,時間銀行的運行主體之一就是社區,但是依托社區不能局限于社區,要充分利用社會組織資源,匯集社會力量,實施開展時間銀行打破資源困境。例如老年志愿者協會、中國紅十字會等單位組織,其團體人員相對穩定,流動性小,并且服務專業性有保障。第三,時間銀行也可以與養老機構、醫療機構等合作,將時間銀行站點設在機構,雙方建立起聯動機制。盈利機構在養老服務上更加專業,能夠對志愿者開展定期技能培訓,雙方在養老服務方面可以實現消息共享、資源互通,最終實現時間銀行和機構的共贏,也能促進服務專業化。

2.3 政策保障支柱:制度完善,保障服務秩序

政府應當落實不同主體的權利義務,制定時間銀行互助養老服務指南及服務清單,確保不同的養老主體之間要有法定地位和明確的責任權利。充分調度社區周邊社會組織資源,搭建時間銀行與社會組織之間的橋梁,維護平臺建設、把控志愿者和服務對象,保障工作的秩序性。

2.3.1 做好整體布局,政府全面主導 目前N市已經步入深度老齡化,政府層面就要牢牢把握時間銀行契機,提高對時間銀行的重視程度,出臺精準的政策保障,加強時間銀行的規范化管理。政府在政策制定、標準化建設和運行實施上要做好引導、監管。一方面,自上而下引導并鼓勵社會不同志愿團體和個人資源參與到服務中來,抓好時間銀行大數據標準和監管要求。鼓勵以社區、社會組織或者養老機構為單位搭建系統、完善的服務志愿網絡,管理好派單接單對接平臺,確保志愿落地成功,打造服務整體閉環。另一方面,推動建立協調機制,聯動中央文明辦、財政部門、全國婦女聯合會、中國共產主義青年團等做好基礎保障措施,協調社區、社會組織以及養老機構等多方力量的參與,對不同合作主體要給予必要的關注和支持,還應該實時配合,打好管理合作“組合拳”,促進互助養老模式的持續性發展[13]。

2.3.2 建立流轉機制,完善系統建設 鑒于N市是率先以市級層面建立時間銀行的城市,其通存通兌機制受到地理位置限制,在日后全國范圍內大規模推廣下流轉兌換時間,需要成體系的完善機制。一方面,確保大數據信息真實準確、全國流通,建立統一管理、運行的后臺,保證服務時間支取的可持續性,儲蓄可以跨時間、跨區域通存通兌[14]。社區與區域之間加強合作交流,平臺信息共享,在平臺上整合分配不同的養老資源,在全國逐漸建立統一的流轉機制[15],保證時間可以流動兌換,讓志愿者年老之后兌換有徑可尋。另一方面,健全時間銀行全國性通存通兌機制是時間銀行全國廣泛實踐的必要條件,就如商業銀行,一旦存入金錢,不管到哪里只要有銀行就可以取出享用,不受地域限制。如今N市在全市范圍內實現了互聯互通,但一旦志愿者市外流動,想要實現服務的異地支取,就要保證代際之間時間能夠正常扭轉,自由流通。這就需要在全國范圍內逐一實現統籌,將平臺在國家級層面實現信息互通、資源共享,實現不同省區的時間統一管理。

3 小結與討論

老年人積極的社會參與不僅可以激發其社會活力,降低養老成本,還契合當前中國建立共建共治共享的老年友好型社會的政策方向。一方面,從老年人自身來講,老年人應積極主動地去適應社會變遷,與時俱進,積極融入社會群體,參與各項社會活動;另一方面,從社會宏觀角度來講,養老服務多元主體應努力減少老年人融入社會的障礙機制,促進不同年齡的群體和諧相處,最終實現積極老齡化的國家戰略。

在中國,以傳統的家庭養老為主社區養老為輔的模式與當代老年人日益增長的多樣化、個性化養老服務需求之間呈不均衡發展,供需矛盾突出。結合國內外養老服務發展歷程來看,時間銀行養老模式是時代發展的產物,該模式在日常生活照料、精神慰藉等方面提供了便捷靈活的服務,在解決養老問題的過程中發揮了重大作用。從政府、社區、志愿者和其他主體出發了解時間銀行止步不前的影響因素,從積極老齡化根源出發探索促進這種養老新模式的解決路徑,不僅能穩固時間銀行在代際養老中的重要地位,維持其可持續發展,在一定程度上也可以減少社會養老負擔,創造和諧美好的鄰里氛圍。

參考文獻:

[1] 南京60歲以上戶籍老人超過158萬,這場養老研討會聚焦“醫養結合”[EB/OL].現代快報.2020-11-30.http://www.xdkb.net/p1/nj/20201130/138024.html.

[2] 高 穎,關曉清,王希超,等.積極老齡化視角下時間銀行互助養老模式[J].中國老年學雜志,2021,41(9):2004-2008.

[3] 陳際華.“時間銀行”互助養老模式發展難點及應對策略——基于積極老齡化的理論視角[J].江蘇社會科學,2020(1):68-74.

[4] 安雅夢,邸騰森,王妍妍,等.積極老齡化背景下時間銀行互助養老研究現狀[J].護理學雜志,2021,36(11):94-98.

[5] 鹿美華,王 蕾.發揮社區民間組織優勢 ?創建社區互助養老新模式[J].中國民政,2007(10):46.

[6] 夏辛萍.時間銀行:城市社區養老服務的新模式[J].中國老年學雜志,2014,34(10):2905-2907.

[7] 陳 欣,黃 露.互助式家庭養老——城鎮養老的有效模式[J].社會福利,2010(6):34-35.

[8] 趙麗宏.城市居家養老生活照料體系研究[J].學術交流,2007(10):123-125.

[9] 馬貴俠.論“時間銀行”模式在居家養老中的應用[J].南京理工大學學報(社會科學版),2010,23(6):116-120.

[10] 黃海娜.時間銀行式互助養老服務模式化發展路徑探索[J].新金融,2019(7):58-63.

[11] 陳 功,黃國桂.時間銀行的本土化發展、實踐與創新——兼論積極應對中國人口老齡化之新思路[J].北京大學學報(哲學社會科學版),2017,54(6):111-120.

[12] 祁 峰,高 策.發展“時間銀行”互助養老服務的難點及著力點[J].天津行政學院學報,2018,20(3):19-25.

[13] 甘滿堂,婁曉曉,劉早秀.互助養老理念的實踐模式與推進機制[J].重慶工商大學學報(社會科學版),2014,31(4):78-85.

[14] 夏辛萍.中國互助養老“時間銀行”本土化發展歷程及經驗反思[J].中國老年學雜志,2017,37(22):5723-5725.

[15] 黃少寬.我國“時間儲蓄”養老服務模式的研究進展[J].社會保障研究,2014(6):104-111.