基于生態敏感性的志丹縣生態安全格局構建

王嘉琰

(長安大學土地工程學院,陜西 西安 710054)

0 引言

20 世紀80 年代以來,我國城鎮化快速發展,高強度土地開發利用活動對自然環境造成了巨大的影響,出現了水土流失、土地荒漠化、生物多樣性銳減等生態問題[1-2]。區域生態安全是人類賴以生存的保障,維持區域生態安全是實現可持續發展的關鍵[3]。構建生態安全格局,是以維持生態系統結構完整性和過程穩定性為基礎,針對區域內主要的生態環境問題,提出具有時效性、可行性的解決措施與策略的行為,也是實現生態系統健康穩定、促進社會經濟可持續發展的重要途徑之一[4-5],對于科學整合各類保護分區、優化國土空間開發保護格局和推進生態文明建設具有重要作用[6]。

志丹縣是陜西省延安市下轄縣,位于陜北地區的黃土高原丘陵溝壑區。黃土質地疏松,地表植被覆蓋少,自然條件惡劣[7]。石油開采、砍伐樹木等人類活動加劇了水土流失,進一步導致生態環境惡化。研究生態敏感性、構建生態安全格局對志丹縣生態保護與國土開發具有重要意義。

1 研究區與研究方法

1.1 研究區概況

志丹縣位于東經108°11'56″~109°3'48″,北緯36°21'23″~37°11'47″之間,總面積為3 794 ㎞2。杏子河、洛河、周河三條河流由西北向東南縱貫全縣,地勢由西北向東南傾斜。全縣海拔為1 093~1 741 m,地表支離破碎。屬溫帶大陸性季風氣候,四季分明,全縣年平均降水量為474.2 mm,年平均氣溫為8.1 ℃,年均無霜期為142 天,年平均日照時長為2 332 h。

1.2 數據來源

本研究所用高程、坡度和坡向數據來源于地理空間數據云下載的DEM數據高程數據。歸一化植被指數來源于MODIS 衛星中的合成產品數據,空間分辨率為500 m。土地利用數據來源于GLOBELAND30網站,下載中國研制的30 米空間分辨率全球地表覆蓋度數據,使用圖幅號為N49_35的2020年數據。

1.3 研究方法

1.3.1 生態敏感性評價。

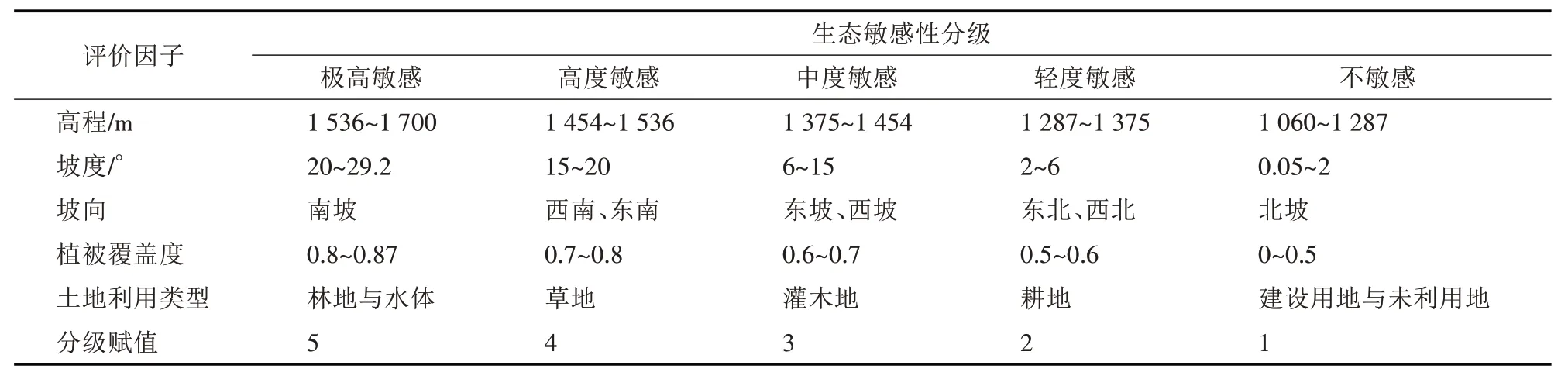

①評價因子選取。生態敏感性是指區域生態系統遇到干擾時,自然環境自身表現出來的變化程度,體現了區域發生生態環境問題可能性的大小和難易程度[8]。根據全面系統性、科學性、針對性與準確性等原則,結合志丹縣地形地貌特征、氣候條件等自然因素,選取最能體現志丹縣生態敏感性特征的因素作為指標因子[9]進行評價,包括高程、坡度、坡向、植被覆蓋度和土地利用類型。評價結果通過自然斷點法劃分為5 個等級,并按敏感性從高到低進行賦值,見表1。

表1 志丹縣敏感性評價因子指標體系

②因子權重確定。不同的敏感因子對區域生態的影響程度不同,科學賦權能夠保證綜合評價結果的準確性。層次分析法通過構建判斷矩陣,將敏感因子進行兩兩比較,依據重要性程度賦予不同的數值。檢查矩陣無誤后,計算得到每個敏感因子的權重值。

③生態敏感性指數計算。依據單因子生態敏感性評價結果和層次分析法確定的因子權重,選用公式如下[10]。

式中:Pj表示第j個像元的綜合生態敏感性評價指數;Aij表示第i項指標、第j個柵格像元上的生態敏感性等級指數;Wj表示第j個指標的生態敏感性權重;n表示柵格像元數目。

1.3.2 生態源地識別。生態源地是生態功能較強、生物多樣性較好的區域,是最需要生態保護的區域[11]。生態敏感性的評價結果中極高敏感的區域人類活動較少,生態價值極高[12],選取志丹縣生態敏感性評價的極高敏感性地區,對圖斑進行篩選整合后作為生態源地。

1.3.3 生態阻力面構建。生態阻力面是指生態流在生態功能區之間運行時受到阻力強度的空間分布[13]。生態阻力面構建步驟為選取阻力因子、確定阻力值,對阻力值進行加權疊加后得到綜合生態阻力面。敏感性與阻力之間存在著密切的關系,生態敏感性越小,該地區的生態價值越低,生態擴張難度越高,生態阻力值也越大。基于此,以生態敏感性綜合評價結果為基礎得到生態阻力面。

1.3.4 生態廊道提取。生態廊道是生態源地之間阻力最小的路徑,是生物最容易穿過的通道,用于能量與物種之間的溝通交流。采用最小累積阻力模型提取出生態廊道。以生態源地中心點作為生態源點,以源點為起點,利用ArcGIS 中成本距離分析工具、成本路徑工具,提取生態廊道[14]。

2 結果與分析

2.1 生態敏感性評價結果

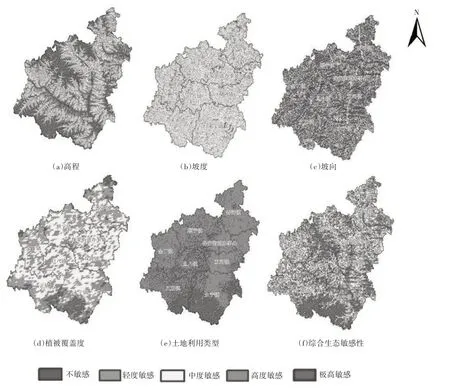

志丹縣單因子和綜合生態敏感性分布如圖1 所示。由圖1 可知,志丹縣高程敏感性等級較高區域占全縣面積的15.83%,以極高敏感區域為中心,高度敏感、中度敏感和輕度敏感地區依次在其四周向外擴散;坡度以中度敏感為主,占全縣總面積的64.67%,極高敏感和高度敏感區域集中分布在志丹縣三條河流附近區域;坡向敏感性呈現南坡分布少、其余坡向分布較為均勻的特征;用NDVI數值表示植被覆蓋度的敏感性,縣域南部植被覆蓋程度最高,中部區域覆蓋度程度較高,北部植被覆蓋程度最低;土地利用高敏感性區域主要集中在,縣域南部地區,該地區以林地為主,集中分布著極高敏感。高度敏感地區占比最大,說明草地是志丹縣域分布最多的土地利用類型。

圖1 志丹縣單因子和綜合生態敏感性分布

基于單因子的生態敏感評價,利用層次分析法確定高程、坡度、坡向、植被覆蓋度、土地利用類型的權重值分別為0.325 9、0.120 9、0.120 9、0.246 2、0.186 1,得到志丹縣綜合生態敏感性分級結果,如圖1(f)所示。志丹縣生態極高敏感性區域集中分布在縣域南部及順寧鎮南部。主要受到高程和土地利用類型因子影響,這些區域海拔較高且林地分布廣泛,植被覆蓋程度相對較好,具有極高的生態保護價值。杏河鎮分布有較大面積極高敏感、高度敏感區域,除了高海拔等因素影響外,杏河鎮分布有水庫等水域用地,增加了生態保護價值。金丁鎮、雙河鎮和保安街道辦事處多以中度敏感和輕度敏感性為主。

2.2 生態安全格局構建

2.2.1 生態源地。提取綜合生態敏感性評價中的極高敏感地區,將面積大于10 km2的圖斑確定為志丹縣生態源地,如圖2(a)所示。源地總面積為451.52 km2,占全縣總面積的11.91%。位于縣域南部的生態源地面積最大,達到252.71 km2,該地區分布著全縣最大的天然次生林。順寧鎮西部、雙河鎮東部、永寧鎮北部和杏河鎮北部也是分布面積較為集中的源地。

2.2.2 生態阻力面。基于生態敏感性得到綜合生態阻力面,如圖2(b)所示。高阻力分布與志丹縣三條河流的分布高度吻合,河流經過的區域生態阻力值較高,河流的存在阻隔了生態源地之間的交流溝通。高阻力主要分布在縣域的東部和中部地區,低阻力在各鄉鎮均有不同程度的分布,表現出連片性與碎片化并存的特點。

2.2.3 生態廊道。基于生態源地提取的生態源點計算生態廊道。研究區內共有18 條生態廊道,如圖2(c)所示。縣域東南部的生態源地與其他源地僅有兩條廊道連接。中部生態源地之間的廊道數量較多,有利于生態系統的穩定和生態安全的發展。西部生態阻力高,不僅沒有生態源地的集中分布,也沒有生態廊道穿過區域內,未能實現志丹縣域內生態廊道完全覆蓋。

2.2.4 生態節點。生態節點是生態廊道中的敏感區域,對生態系統功能和結構有重要意義。以生態廊道的交點作為生態節點,共選取13個,如圖2(d)所示。其中,順寧鎮、雙河鎮分布著8 個節點,占全縣生態節點的61.5%,其余節點在縣域內分散分布。生態節點對于維持區域生態系統結構和功能完整性具有重要作用,應給予重點保護和建設。

2.2.5 生態安全格局。基于生態敏感性綜合評價結果和最小累積阻力模型,將志丹縣生態安全格局劃分為3 級分區,以生態源地為生態保護區,高度敏感和中度敏感區域為生態過渡區,輕度敏感和不敏感區域為生態可塑區,如圖2(e)所示。生態保護區、過渡區、可塑區面積分別為664.28 km2、1 445.13 km2、1 681.21 km2,占全縣總面積的17.5%、38.2%和44.3%。從數量上看,生態條件較好的地區面積占比相對較少,分布不均,破碎化程度較高。從分布來看,保護區大面積分布在南部,東部和中部有少量分布,過渡區和可塑區在全縣交叉分布。

2.3 生態安全保護建議

2.3.1 嚴禁建設占用生態節點,加強生態廊道建設,確保生態系統的連通性。生態節點是確保廊道溝通的關鍵點,不可隨意建設占用。距離越長,廊道保護的難度越大。對于距離較長的廊道,除了自身的建設之外,應以廊道為中心向四周擴大生態建設,確保生態廊道不受破壞。距離較短的廊道,多分布于生態源地附近,在建設廊道的同時,可最大程度降低四周的生態阻力值,將其發展成為生態源地的一部分,提高志丹縣生態源地面積,強化生態建設。

2.3.2 實施分區保護,維持生態安全格局的健康穩定。生態保護區是生態建設的核心,禁止任何破壞生態保護區內生態環境的行為,確保生態保護區面積不減少。林地是志丹縣生態保護區內最主要的土地利用類型,應加強對林地的保護,提高森林的覆蓋率,維持生態保護區的穩定。由于大面積的生態過渡區與生態保護區相鄰,因此該區域也應采取措施大力保護,加強地質災害的監測防治,因地制宜進行生態管理。生態過渡區的環境狀況直接影響到生態保護區,在進行管理時要著重關注環境狀況,可采取調整地類等活動逐漸促進生態環境良性發展。生態可塑區是最適宜開發建設的地區,可在生態保護的前提下開展城市建設等生產活動,及時處理生活垃圾和廢棄物,走可持續發展之路。

3 結論

本研究以生態敏感性為基礎,選用最小累積阻力模型等方法,構建志丹縣生態安全格局。志丹縣生態安全格局由點、線、面三要素組成。13 個生態節點對維系生態廊道的貫通、保護生態系統結構和功能完整發揮重要作用。18 條生態廊道交錯分布,連接著分散的7 塊生態源地,共同維護縣域的生態安全。將志丹縣生態安全格局劃分為3 級分區,其中生態保護區面積相對較少,僅占全縣面積的17.5%。

志丹縣生態安全格局的總體特征是生態源地分布不均,集中分布在縣域南部,其余源地面積較小,分布零散,破碎化程度高;生態廊道分布不均,縣域南部的源地與其余源地之間的生態廊道距離較長、數量少,增加了保護建設的難度。分別從生態廊道、節點和分區的角度提出了生態保護建議。