工業化進程中行政區劃調整的過程與現實啟示

孫睿 荊蕙蘭

〔內容提要〕新中國成立后遼寧省行政區劃格局在工業化發展中發生了較大變化,其調整過程可以分為兩個階段:第一階段(1954—1957年),新遼寧省組建后的行政區劃調整以區、縣級的區界重組為主;第二階段(1957—1965年),遼寧省專區進行了較大調整,在“大躍進”運動的背景下撤銷專區,實行市管縣,后又恢復專區建制。遼寧省通過行政區劃調整為城市工業建設提供糧食、原材料、勞動力保障,促進了工業化建設;但也造成了城鄉、工農關系失衡。新時代行政區劃調整要吸取歷史教訓,堅持行政區劃調整目標服從于國家發展需求,通過行政區劃調整統籌城鄉發展,促進城市內部結構優化重組,促進區域均衡發展。

〔關鍵詞〕行政區劃調整;工業化;遼寧省;現實啟示

注:本文受國家社會科學基金一般項目“新中國建立初期東北工業化與城市發展研究(1949-1957)”(項目編號:21BZS016)資助。

行政區劃是國家各級行政區域的劃分,是國家結構體系的具體形態,其設置受自然地理狀況、人口分布、國家安全、生產力水平等因素影響。行政區劃作為上層建筑必須適應其經濟基礎的變化,新中國成立后,我國由半殖民地半封建社會建立起新民主主義國家并朝向社會主義社會發展,行政區劃的變革是十分必然的。新中國成立初期工業快速發展引發了城市空間需求的快速增長,通過行政手段調整行政區劃可以緩解工業發展對城市行政區域的剛性沖擊。

考察行政區劃調整中的工業建設因素需要一個適合的空間對象,遼寧省是一個適合的切入點。一方面,遼寧在新中國成立初期工業基礎較好,在國家重點投資建設東北的政策支持下,工業化、城鎮化發展速度較快,是新中國成立初期工業化建設的典型。另一方面,新中國成立初期遼寧行政區劃調整與工業發展具有較高的相關性,遼寧省行政區劃進行了頻繁的調整,反映了遼寧城鎮在社會主義工業化進程中空間形態、工業結構的重組與優化,因此,遼寧可作為深入研究中國行政區劃調整改革的有效切入點。研究遼寧行政區劃變革對于新時代優化行政區劃設置,推進新型城鎮化建設,促進區域協調發展,推動東北全面振興具有一定的現實意義。

一、遼寧省行政區劃調整的類型

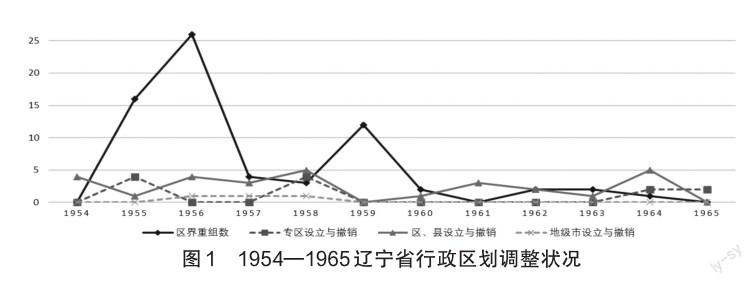

新中國成立后,遼寧省工業在原有基礎上快速發展,工業空間的擴展和整合決定了擴大城市權力是行政區劃調整的主要目的,以撤并為重點的行政區劃調整成為集中權力、促進工業發展的重要手段。從圖1可以看出遼寧省行政區劃調整的規模與力度,其調整以區界重組、專區設立與撤銷為主要類型。

區界重組是市轄區行政區劃的調整,通過改變、擴大市轄區范圍,集中工業資源,提升城市工業發展水平。專區是省派出協助管理縣的虛一級行政機構,在下放權力的政策要求和“大躍進”背景下,遼寧省于1958年撤銷專區建制,全省實行市管縣;“大躍進”運動嚴重影響了國民經濟建設,在“調整、鞏固、充實、提高”方針的要求下,1964年起又恢復了專區設置。區界重組直接減少了城市轄區的數量,擴大了城市規模,集中了市的管理權力;撤銷專區擴大了市的權力,但急劇膨脹的城市并沒有促進工業健康發展,不得不根據實際恢復專區建制。此外,遼寧各地級市還新設或撤銷了一定數量的縣和市轄區,20世紀60年代各地級市還增設了郊區,以保障城市生產的進行。

通過行政區劃調整方式能夠滿足工業建設的空間需求,緩解行政區劃壁壘與工業剛性發展間的沖突,促進空間權力再集中進而調整計劃經濟體制的運行。尤其是地方自主權增加后,工業、城市建設的需求進一步膨脹,遼寧省采取了“大躍進”式的撤銷專區設立地級市的手段以保障城市、工業建設。在缺乏有效的市場調節機制的計劃經濟體制中,行政區劃調整成為推進城市、工業建設的重要方式之一,對遼寧省工業發展的進程產生了深遠影響。

二、遼寧省行政區劃調整的過程與成因

新中國成立后遼寧省行政區劃調整呈現了階段性、反復性、復雜性的特征,根據每一時期行政區劃調整的重點,可以分為兩個階段。

(一)第一階段(1954—1957):以區界重組為主的快速調整階段

工業的高速發展推動了行政區劃的快速調整。從1954年遼東、遼西兩省合并、直轄市撤銷到1957年“一五”計劃基本完成,行政區劃的調整主要以區界重組為主。“一五”計劃期間,中央重點投資建設東北地區,遼寧省基本建成了工業基地的雛形,形成了以鋼鐵、煤炭、機械為基礎的全國重工業基地。同時,蘇聯援建項目有56項在東北地區,24項在遼寧省,其中撫順鋁廠、撫順老虎臺煤礦、沈陽第一機床廠、本溪鋼鐵公司等項目的新建、擴建都在“一五”計劃結束時完成。遼寧在以重工業為主體的工業基地的形成中,初步改變了殖民地性質的畸形工業經濟面貌,工業生產能力遠超偽滿統治時期,偽滿和國民黨統治時期的行政區“小區劃”形式已經無法滿足工業生產的快速擴張,通過區界重組可以把工業生產區域集中起來。

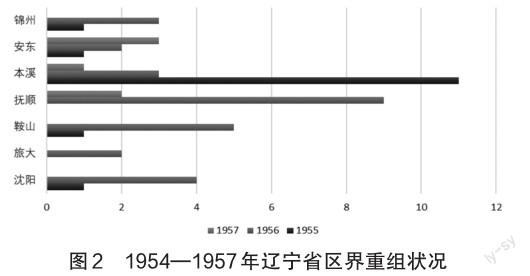

這一階段從數量上來看,全省共有46個區進行區界重組(圖2)。從空間上來看,這一階段區界重組多發生在重工業較為集中的沈陽、鞍山、本溪、撫順等遼寧北部城市,而這些城市的工業基地發展也最快,到“一五”計劃基本完成時,沈陽工業產值增長1.5倍、鞍山增長2.4倍、本溪增長2.1倍、撫順增長1.8倍,這與遼寧省的生產力布局相吻合。

城市工業空間的擴張需求使區界重組成為市轄區集中權力,協調矛盾的快速途徑。1955年本溪市彩屯區、工源區合并設立為平山區;河東區、河西區合并設立為溪湖區。“一五”計劃時期本溪市加強對原有礦井的改擴建,改擴建7對礦井,計劃年產387萬噸,是偽滿時期年均產量的兩倍多。1954年底起彩屯煤礦擴建完成,計劃年產煤150萬噸,僅此一礦的產量就接近偽滿時期本溪全境年均產量。本溪的工業生產能力已遠超偽滿時期,延續偽滿時期的小區劃格局難以滿足工業擴大生產的需求,因此本溪市對市區轄區進行了合并。

在這一階段,工農業矛盾已在行政區劃調整中初步顯露。1956年撫順市把撫南、五龍區劃給本溪市本溪縣,但撫順市有“八山一水一分田”之稱,平整的農業用地較少,農業基礎設施也較為薄弱,區劃調整后糧食生產供應較為困難,因此1957年不得不調整回來。

(二)第二階段(1958—1965):以撤銷專區為主的大起大落調整階段

放權改革和“大躍進”運動造成了行政區劃調整的大起大落。1958年前后,黨和國家在“以蘇為鑒”的背景下開始嘗試進行經濟體制改革,為了配合“大躍進”運動,中央相繼下放了行政管理等諸多權力,以提高地方積極性。按照中央的方針,遼寧省制定“兩本賬”,第一方案是到1962年遼寧省工業總產值比1957年增長64.2%;第二方案是比1957年增長74.4%。但遼寧省在放權改革中接受了大量下放的企業,并計劃在“二五”時期工業總產值增長5.57倍,與原有的計劃相偏離。各級政府投資建設的沖動迅速萌發,僅地方自籌總額就占了總投資額的四分之一。

在“大辦工業”的熱潮下,企業盲目擴大生產,工業生產極速增長導致了農副產品供應不足、勞動力調配受阻、城市人口激增等問題。遼寧省開啟了新一輪的行政區劃調整以解決工業發展的現實問題。因此,這一階段行政區劃的調整成為配合“大躍進”運動的被動響應,是工業盲目擴大生產的空間表現。

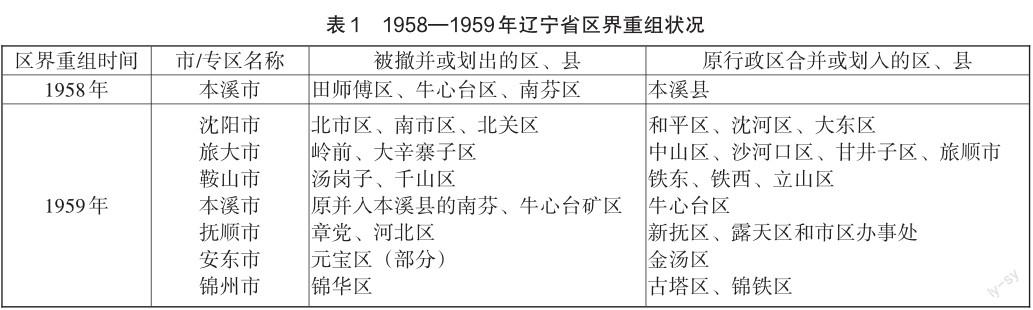

第一,各地級市繼續進行區界重組。這一階段從數量上來看,全省共27個區進行了區界重組;從空間上來看,這一階段區界重組多發生在重工業較為集中的遼寧省北部,尤其是本溪、撫順市,行政區劃反復調整(表1),這與“大躍進”運動中工業盲目擴大生產的過程相吻合。

工業擴大生產需要市轄區進一步增加管理權力。本溪市為貫徹“以煤為綱”,制定高額的煤炭生產計劃。新中國成立前,牛心臺區的煤炭開采規模小、產量低,但1958年前后不顧客觀實際制定開采計劃,新建了牛心臺三號、四號坑,計劃年產量各30萬噸,是偽滿統治時期牛心臺礦年均產量的近5倍。為了對東部、南部的礦區進行集中管理,本溪市把原并入本溪縣的南芬、牛心臺礦區劃出設立新的牛心臺區。

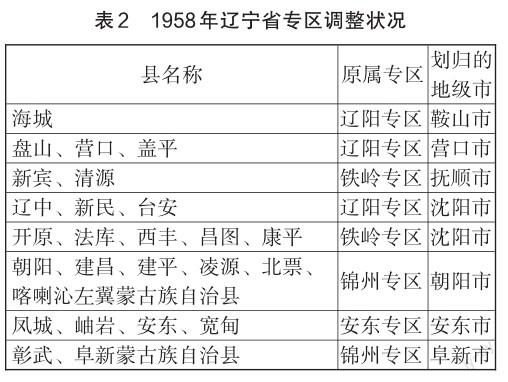

第二,撤銷專區,實行市管縣。1958年原鐵嶺、錦州、安東、遼陽四個專區被撤銷,原所轄縣并入沈陽、旅大、鞍山、本溪、撫順、安東和錦州市(表2)。1959年全國人大常委會通過了《關于直轄市和較大的市可以領導縣、自治縣的決定》,從法律上肯定了遼寧省市管縣的做法。遼寧省專區的數量雖然不多,但撤銷專區的影響是較大的,在“大躍進”運動中,很多省份也效仿遼寧省的做法,大規模撤銷專區。

區界重組集中工業資源,增加市轄區的工業管理權力,但“大躍進”開展后工農業矛盾進一步加劇,勞動力、生產原料、糧食等供應不足的問題已不是擴大市轄區就可以解決的,只有進一步擴大城市、工業管理權力才能保證供應城市生產,因此實行市管縣是“大躍進”運動帶來的必然結果。

首先,通過市管縣可以抽調農村勞動力以滿足工業盲目擴大生產。“大躍進”對工業生產要求的過急過高,基本建設戰線拉得過長,急需增加勞動力,在國家權力下放的政策背景下,各省、市可以自行解決勞動力招收等工作,并可從農村招收亦工亦農的合同工。實行市管縣就可以運用行政命令將農村勞動力抽調到非農業部門,增加工業生產勞動力數量。而原專區所轄縣人口構成以農業人口為主,將其劃歸工業城市能夠解決用工缺口。如本溪市為解決勞動力不足的問題,不限制企業用工招工人數,大批農村青壯年勞動力進入廠礦就業,廠礦還可以直接去市“盲流勸阻辦公室”領人,到1960年,本溪非農業人口占比高達69.1%,勞動力計劃嚴重失控。

勞動力配置失衡導致糧食產量大幅下降,不得不通過市管縣保障城市糧食供應。1957—1960年期間,遼寧省農村勞動力減少150萬人;自1958年起玉米、小麥、高粱等農作物播種面積、產量連年下降。而城市工業盲目擴張卻要求增加糧食供給,為了保障糧食供應,工業城市直接管轄農業生產大縣。鐵嶺專區位于遼寧東部,是重要的糧食產區,尤其是開原、昌圖縣,農業生產條件有利,僅昌圖一縣的玉米產量就占遼寧省的12%之多,在城市人口激增的狀況下鐵嶺專區所轄縣多被劃入臨近的沈陽市以保障糧食供應。

同時,盲目擴大生產也意味著原材料供應必須增加,實行市管縣可以保障原材料供應。海城縣擁有豐富的鎂礦資源,可用于生產耐火材料,是冶金業必不可少的筑爐材料,而鞍鋼自1958年增加生產規模,新建多座平爐,并開展以高爐為生產中心的廠際協作競賽,因此對鎂礦的需求迅速增加,直接管轄海城縣有利于保障礦產供應。盤山縣的葦田面積大、種類多、產量高,而營口造紙廠的主要原材料是蘆葦,盤山縣劃歸營口市管轄,可以滿足營口造紙廠的擴大生產。

“大躍進”運動造成了國民經濟比例嚴重失調,通過人海戰術發展工業造成了農業勞動力極其缺乏。1958—1960年遼寧省市鎮人口急劇增長,年增長54.7萬人,當時遼寧省鄉村與城市人口的比例高達1.5∶1,而全國平均比為5∶1,表明遼寧省農業勞動力特別缺乏。同時,職工人數迅速增加又造成了城市建設滯后于工業建設,遼寧省職工住房緊張,有19萬戶職工需要解決住房問題。為了恢復被“大躍進”破壞的國民經濟,中央進一步收回地方自主權限,遼寧省重點調整了企業隸屬關系,壓縮城市人口,動員進城農村勞動力返鄉。生產規模、職工數量調整后,各市人口逐步恢復到“大躍進”前的水平,農工輕重關系逐漸平衡,撫順市在1961—1963年間城區人口共減少近12萬人,恢復到“大躍進”運動前的數量,沈陽市在1961—1963年間城區人口共減少了41.2萬人,此后城區人口趨于穩定。1964年起,遼寧省又恢復原專區設置。

三、遼寧省行政區劃調整對新型城鎮化建設的現實啟示

新中國成立后遼寧省行政區劃為服務工業建設而進行了大起大落的調整,盡管存在很多問題,但也促進了遼寧的經濟社會發展和城鎮化建設。在全面建設社會主義現代化強國的新征程中,行政區劃調整要吸取歷史經驗,更好地為新型城鎮化建設服務。

(一)行政區劃調整目標應服從于國家發展需求

行政區劃改革基本目標的確定,在根本上取決于政府重心職能在不同時空條件下的具體定位及相關制度安排,行政區劃調整以不同形式服從于、服務于政府基本執政目標的有效實現。新中國成立后,遼寧省的行政區劃調整目標以“強工業”為導向。遼寧省的工業基礎較好,鋼鐵和煤炭工業較為發達,沈陽、鞍山、本溪一度成為直轄市,“一五”計劃中是國家重點投資建設的地區之一,因此遼寧進行了大規模的區界重組,甚至撤銷專區,實現市管縣,以保障工業建設,凸顯了行政區劃“強工業”導向。改革開放后,發展經濟成為各級政府的工作中心,行政區劃調整凸顯了“強經濟”導向。進入新時代,行政區劃調整要服務于社會主義現代化建設,黨的二十大指出,“從現在起,中國共產黨的中心任務就是團結帶領全國各族人民全面建成社會主義現代化強國、實現第二個百年奮斗目標,以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興”。中國式的現代化“是全體人民共同富裕的現代化”“是物質文明和精神文明相協調的現代化”,因此行政區劃調整要促進城鄉區域協調發展,避免“空間剝奪”現象產生;行政區劃調整要與物質文明、精神文明、生態文明建設相協調,不能簡單地用行政區劃手段擴大城市面積以實現新型城鎮化,必須綜合考慮城市人口、資源、環境的承載能力,科學規劃,合理布局。

(二)行政區劃調整要統籌城鄉發展

從遼寧省的行政區劃調整中可以看出,工業生產的擴大引起城市的擴張并將一部分農村地區劃入城鎮型行政區的管轄范圍中,以加快工業化、城鎮化建設速度。但這種行政區劃調整損害了農民的利益,導致農業勞動力向城市集中,農村勞動力缺乏,糧食供應緊張,進而導致城市生產生活難以維系,這種調整從體制上利用“剪刀差”剝奪農村的方式不利于工農業的健康發展。改革開放以來,這種利用行政區劃調整擴張城市空間的做法并沒有消失,并進一步通過市管縣、縣改區等方式將農村地區納入城鎮型行政區的管轄范圍內,盡管在調整初期一定程度上加強了城鄉經濟聯系,但也造成了資源聚集于城市,城鄉差距擴大的現象。新時代要堅持工業化、信息化、城鎮化、農業現代化“四化”協調推進,促進城鄉要素平等交換和基本公共服務均等化,構建新型工農、城鄉關系。在提升農村發展水平的同時,也應當推進以縣城為重要載體的城鎮化建設,發揮好縣城的城鄉紐帶作用,促進農業轉移人口市民化,帶動一部分農村地區就地城鎮化。只有農村的經濟社會發展水平提升,行政建制的轉化才能帶來積極影響。

(三)行政區劃調整要促進城市內部結構優化重組

通過分析遼寧省行政區劃調整和工業建設的關系,可以發現行政區的發展依賴于公共權力的配置,如果行政權力集中于某一行政區,該行政區等級就高,發展的動力就越大,而一旦缺乏國家權力配置,行政區發展的動力就嚴重缺乏,甚至會導致行政區的收縮,遼寧省的“行政區現象”是中國行政區劃調整與城市發展中的一個典型。無論是計劃經濟時期還是改革開放以后,我國的行政區體制、格局都與區域經濟發展密切相連,行政區體系與城市體系呈“同構”關系,城市體系與行政區體系高度一致,形成了一種中國特色的“嵌套體制”,即政府既直接管理中心城區,又管轄其他政區,導致城市中心城區發展迅速,周邊政區發展受到限制,造成了不同行政區發展狀況懸殊的現象,因此,新時代的行政區劃改革要維護“弱勢”行政區的利益,促進城市內部各行政區協調發展。城市多中心發展成為城市可持續發展的新路徑,“十四五”規劃中提出要建設職住平衡、生態宜居、交通便利的郊區新城”“推動多中心、郊區化發展”。各級政府可以通過行政區劃調整、新區建設等手段合理優化城市空間結構,推進城市向多中心結構轉變,從而減少各要素流動的制度阻礙,緩解中心城區的虹吸效應,激發各行政區發展活力。

(四)行政區劃調整要促進區域均衡發展

習近平總書記指出,“行政區劃本身也是一種重要資源”。通過調整行政區劃,可以發揮杠桿效應,促進區域資源優化重組,推動生產要素優化配置,既能夠向欠發達地區傾斜政策、資源,又能推動區域中心城市穩步發展。遼寧省工業化進程中出現了為保障工業城市建設而犧牲其他地區的做法,后來因現實原因又調整回來。改革開放以來,行政區劃對區域經濟發展產生了行政分割,出現了“行政區經濟”現象,雖然對部分行政區的經濟發展起到推動作用,但也阻礙了區域經濟一體化發展,不利于區域的分工協作和良性競爭。新時代行政區劃調整要促進區域協調發展,尤其是要促進大中小城市協調發展,可以推動具備調整條件的縣有序改為市,在城市交界區合理建設新區,加快構建城市群、都市圈,進而疏解大城市壓力,輻射周邊地區。如2017年遼寧省建設沈撫新區,圍繞創新發展示范區建設,培育其成為遼寧西北部新的增長極,為遼寧省振興發展提供新動能,同時對于縮小遼寧西北部與沈陽市的發展差距,促進區域均衡發展有著重要作用。

(作者單位:大連理工大學馬克思主義學院)