核心素養導向下融合HPS和STSE教育的教學設計*

--以“無機非金屬材料”為例

楊紅紅,申迎輝,徐 青

(紹興文理學院 化學化工學院,浙江 紹興 312000)

為適應社會經濟發展、滿足人才培養質量需求,教育部進行了課程修訂工作,并頒布了各學科新的課程標準,如《普通高中化學課程標準》 (以下簡稱新課標)[1]。化學新課標強調,以學科核心素養為導向來開展課程建設,培養全面性發展人才,提升學生的綜合素質。

對于新課標培養學生學科核心素養的需求,教師必須另辟蹊徑,適當改進自己的教學方式方法,不僅要向學生傳授知識本身的內容,還要巧妙的建立化學知識與科學發展歷史、與當前社會生活實際的聯系,才能促進學生核心素養的發展。本文引入了融合HPS(History and Philosophy of Science)和STSE(Science-Technology-Society-Environment)的教育方式進行教學,滿足核心素養需求,尤其是在宏觀辨識與微觀探析、科學探究與創新意識、科學態度與社會責任的培養方面。

HPS教育是可以高效的促進學生從本質上認識科學的內涵[2]。在教學中恰當地使用科學史創設真實情境,通過學習知識的形成過程,學生可以充分體會到科學形成需經歷漫長而曲折的道路,并對科學探究加以思辨,達到理解科學知識的本質目的。

在化學教學中的STSE教育理念,可以理解為將化學學科的知識同科學、技術、社會、環境等學科相聯系[3],使學生認識到化學學科同上述幾門學科的緊密聯系以及化學學科對于社會發展與進步的重要作用和影響。基于實際問題創設情境,使學生在這一過程中感受化學學科的實用性和社會價值,提高學生解決實際問題和應對未來生活挑戰的能力。

融合HPS和STSE教育[4-5]的教學是將HPS教育中的科學史和科學社會學與STSE教育中的科學、技術、社會和環境的相關內容結合。HPS和STSE的教學模式中都包含科學史的講授,并且都提倡以科學史為基礎,在科學背景下聯系社會因素開展教學活動,學生可以從本質上理解并且靈活運用知識。將融合HPS和STSE教育模式應用于高中化學課堂教學中,可以引導學生對化學知識有更深層次的理解,感受化學來源于生活并服務于社會發展,轉變學生傳統死記硬背的學習方式,促進學生學科核心素養的發展。本文以必修二第五章第三節“無機非金屬材料”[6-7]為例,進行教學設計與實施。

1 素養目標

1.1 教材分析

本節教學內容是新人教版高中化學必修第二冊第五章第三節“無機非金屬材料”。這一節的教學內容主要包括傳統無機非金屬材料和新型無機非金屬材料兩方面。傳統無機非金屬材料是最為基礎的硅酸鹽材料,主要包括玻璃、水泥、陶瓷等,至今已被應用于生活的方方面面。而新型無機非金屬材料主要包括硅單質、二氧化硅、新型陶瓷、碳納米材料等,這些材料在高科技領域中發揮了重要的作用。由于材料的發展促進了人類社會的進步,因此將材料的發展歷史與社會實際應用聯系起來進行教學,可以使學生更深入學習本節內容,并且有利于促進學生對科學本質的理解,培養學生的社會責任感。

1.2 教學目標

1)通過思考,根據陶瓷、玻璃、水泥等傳統硅酸鹽材料的生產過程,推測其性質及主要用途,感受人類文明進程和科學發展的進步。

2)通過討論和探究,了解硅單質、二氧化硅、新型陶瓷、碳納米材料發展及應用,體會新型無機非金屬材料在社會發展中所起的重要作用,激發學生好奇心,提升學生對化學學科價值認同感。

3)結合建筑物、日用品、科技產品等使用到的無機非金屬材料,感受化學材料應用的廣泛性和重要性,培養學生學習化學知識的興趣以及建設國家的社會責任感。

2 教學設計思路

2.1 線索一:無機非金屬材料的發展史

通過學習無機非金屬材料的發展史,學生會身臨其境地感受科學家實驗探究的過程,培養學生科學探究能力、發現和思考的能力,促進學生科學探究與創新意識核心素養的發展。

2.2 線索二:無機非金屬材料在社會中的應用

STSE教育強調化學對生活、社會及環境方面的作用。無機非金屬材料應用于社會的方方面面,在促進人類社會文明發展以及在高科技方面的發展起到了舉足輕重的作用。

綜上,本教學設計將在培養學生核心素養的導向下,以上述兩條線索展開無機非金屬材料的教學。把知識放在歷史背景和社會背景下[8],幫助學生深層次理解學科知識,培養學生的科學態度和社會責任感。教學設計思路如圖1和圖2所示。

3 教學內容與過程

環節一:創設情境,激發興趣

【展示圖片】玻璃、水泥、瑪瑙、水晶、石英。

【提出問題】這些都是我們生活中常見的一些材料,同學們知道它們的主要成分嗎?它們有怎樣的發展歷史以及實際用途呢?

【教師講解】 以上圖片給大家展示的都是我們在生活中經常會用到的材料。材料是人類生存發展不可或缺的一部分。前面我們已經學到了金屬材料,除了金屬材料外,還有無機非金屬材料。無機非金屬材料因其耐高溫、耐腐蝕、高硬度的良好性能,已應用于生活的方方面面。本節內容我們將以硅及其化合物為代表來學習傳統無機非金屬材料和新型無機非金屬材料。

設計意圖:通過生活中常見的物質,吸引學生的注意力,激發學生的探知欲望,然后通過材料的發展史和社會應用來展開本節課的學習。

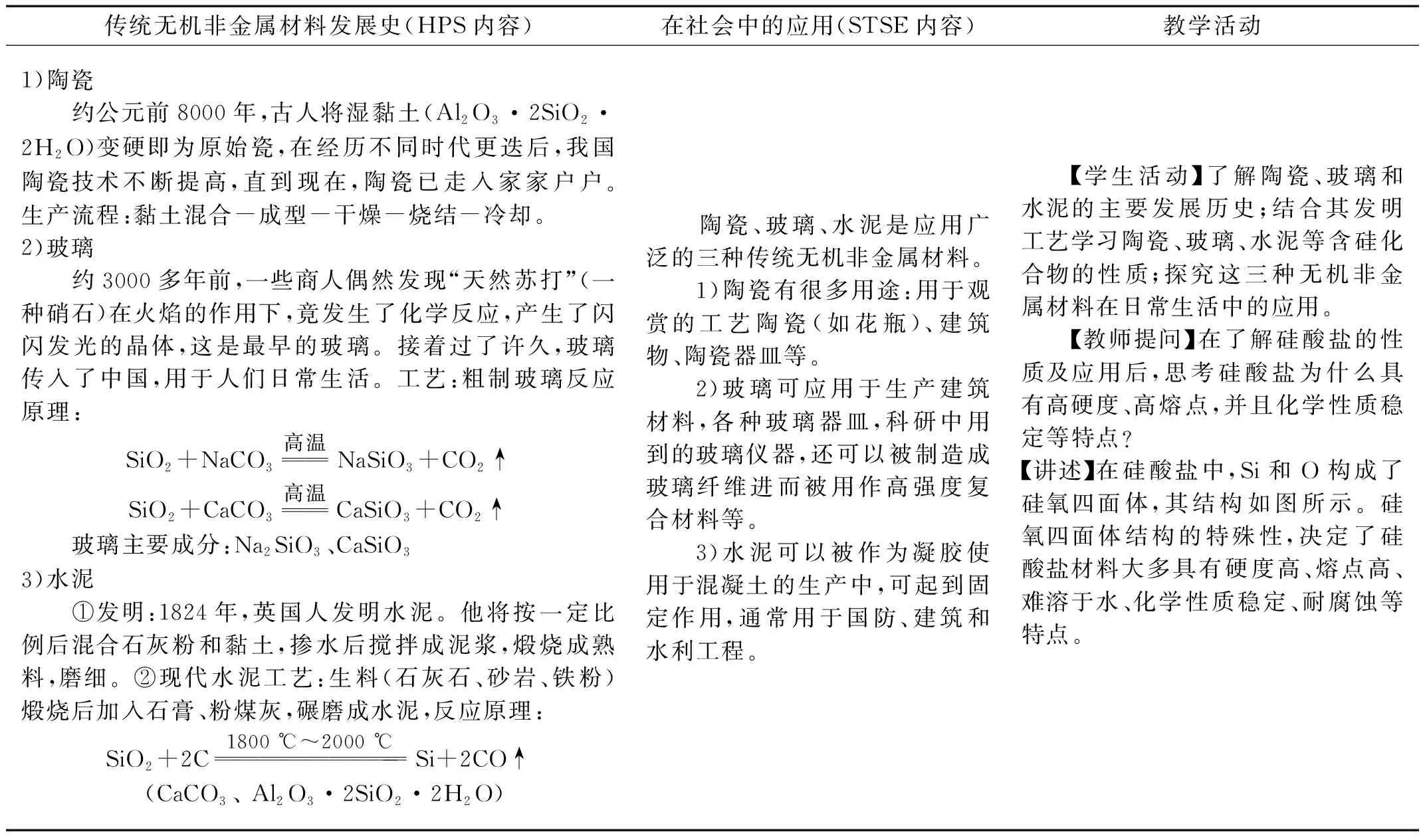

環節二:傳統無機非金屬材料的教學 (表1)

表1 傳統無機非金屬材料的教學過程

設計意圖:將人類發明進程融合與之相關的社會情境,通過一定的探究活動,掌握傳統無機非金屬材料的基礎知識;通過物質的性質推測其微觀結構,幫助學生建立宏微觀聯系,培養學生“宏觀辨識與微觀探析” “科學探究與創新意識核心素養”。

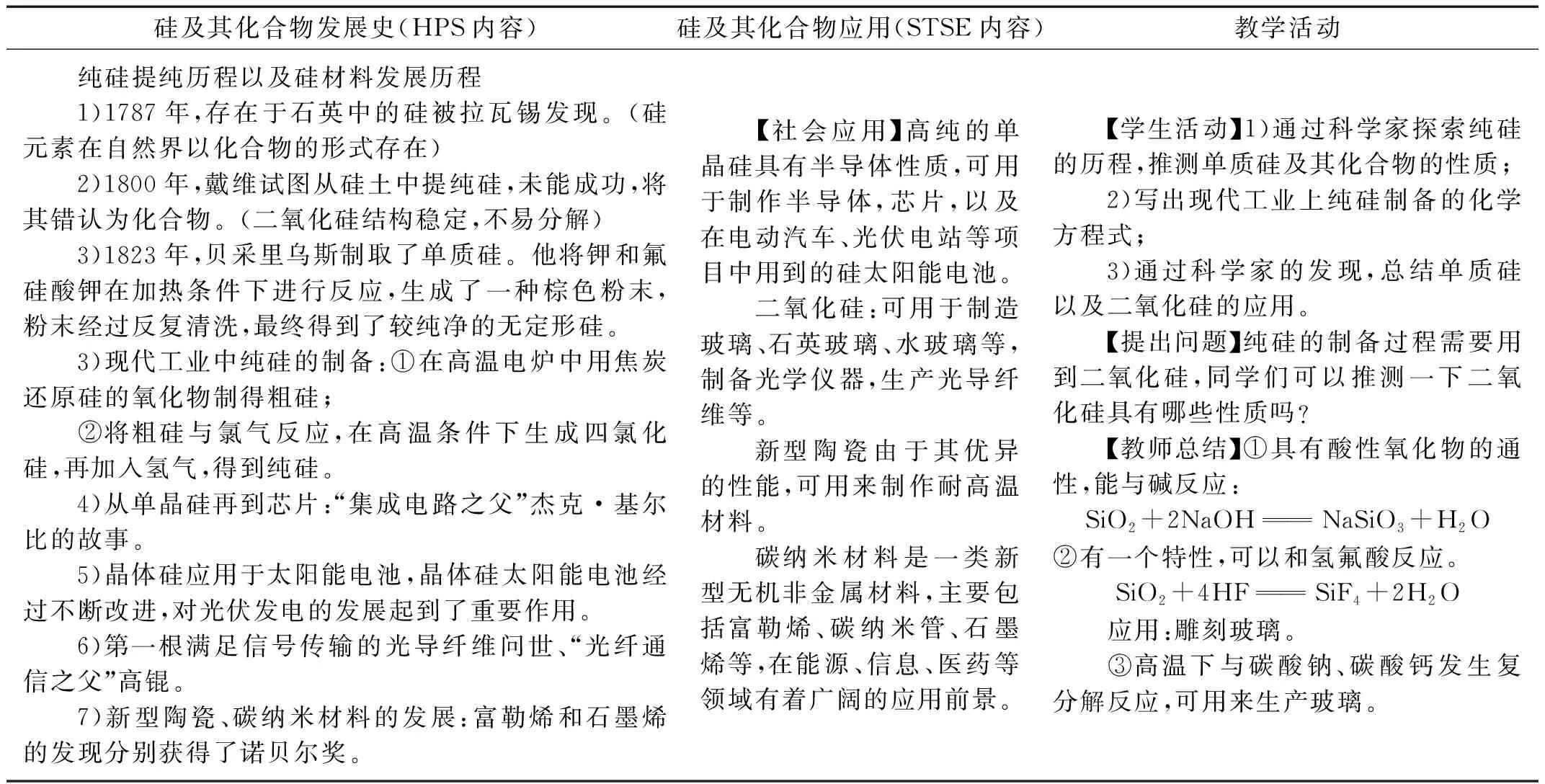

環節三:新型無機非金屬材料的教學(表2)

表2 新型無機非金屬材料的教學過程

設計意圖:通過科技發展進程與應用,引導學生體會化學對人類社會生活發展產生的巨大促進作用;在歷史情境中聯系社會實際應用,激發學生對化學學科社會價值的認同感;培養學生“科學探究與創新意識”和“科學態度與社會責任”的核心素養。

環節四:歸納總結

1)通過無機非金屬材料的發展史,體會科學家在科研探究中走過的漫漫長路,感受科學家的聰明智慧和科學精神,培養學生正確的科學態度和科學精神。

2)通過學生探究活動,掌握硅及其化合物的性質和工業生產高純硅的過程。

3)感受材料在日常應用以及科技領域方面發揮的影響,展現化學學科對新材料促進人類社會進程發揮的重要作用,增強學生努力學習化學知識,建設祖國的決心。

4 教學設計反思

4.1 以HPS和STSE教育開展教學

選取硅及其化合物的發展歷程,使學生通過歷程中所采用的工藝流程,推測物質的性質;在了解物質性質的基礎上有機地滲透無機非金屬材料在社會科技方面的應用等方面的知識,實現將史料與社會發展相融合,促進學生從更深層次學習并了解硅及其化合物的知識;在教學活動中培養學生的科學精神,幫助學生形成科學思維,感受化學對社會發展做出的貢獻,體現化學學科的價值。

4.2 以核心素養為導向

在化學教學過程中,不僅僅是化學內容的簡單傳授,而是基于HPS和STSE教育進行教學設計,充分挖掘化學學科知識中所蘊涵的核心素養。HPS強調科學史,STSE重視科學技術,教學中培養了學生“科學探究與創新意識” “科學態度與社會責任”的核心素養,發揮了化學學科獨特的育人功能。