中國戲曲學校辦學歷程與優良傳統初探

摘 要:2020年10月23日,習近平總書記給中國戲曲學院師生親切回信。高質量發展新征程上,回顧學校的創業歷史、弘揚前輩的教育家精神,是當代國戲人牢記總書記囑托、勇擔文化新使命的具體行動之一。作為共和國第一所戲曲專門院校,中國戲曲學校始終堅持社會主義辦學方向,與共和國同向同行,不斷探索完善科學、現代的戲曲中專教育體系,并孕育奠基了共和國的戲曲高等教育,積淀形成的以學生為中心的理念和重視師資建設、重視專業課教學、重視學生的舞臺實習、重視文化課教學、重視開展教學研究、重視中外交流等辦學經驗均作為優良傳統傳承至今。

關鍵詞:中國戲曲學校;中國戲曲學院;戲曲教育;藝術教育

2020年10月23日,習近平總書記給中國戲曲學院(以下簡稱“國戲”)師生親切回信。新起點上,回顧學校的創業歷史、弘揚前輩的教育家精神,是當代國戲人牢記總書記囑托、勇擔文化新使命的具體行動之一。

中國戲曲學校(以下簡稱“中國戲校”)已經成為一個歷史概念,指國戲1950年1月成立至1978年10月改制為普通高等學校前的中等專業學校發展階段。為了更加合乎邏輯和順理成章地引出對學校辦學優良傳統的探討,本文首先嘗試在“演繹+歸納”的雙重邏輯下對中國戲曲學校的辦學歷程進行簡要回顧。

一、中國戲曲學校的辦學歷程

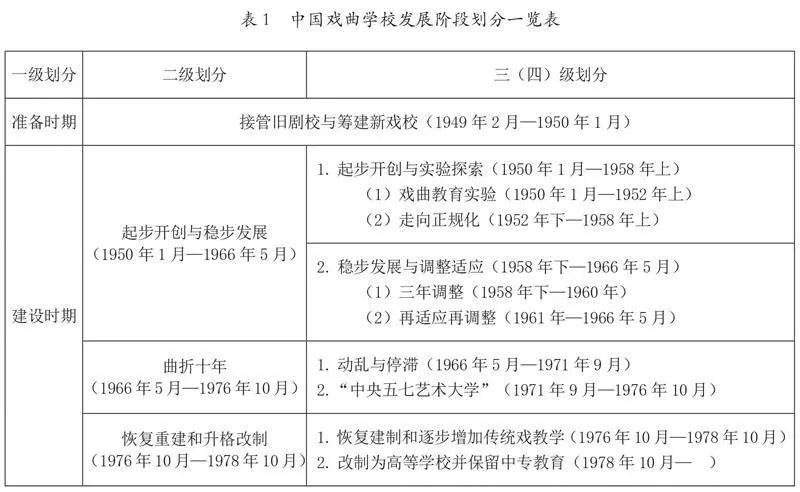

1950年1月28日,中華人民共和國第一所新型戲曲專業學校——中央人民政府文化部戲曲改進局戲曲實驗學校,正式宣告成立。作為共和國成立后創辦的第一所新型戲曲院校,中國戲校在孕育誕生和發展壯大的過程中,始終感受著共和國發展建設的脈搏,與共和國同向同行。為更加直觀地展示中國戲校近三十年的辦學歷程,筆者特整理如下發展階段劃分一覽表(表1)。

1950年1月28日,學校正式宣告成立后便從“準備時期”進入了“建設時期”①。“建設時期”中的“曲折十年”和“恢復重建和升格改制”兩個階段相對易于理解、一目了然,不再展開。以下僅對“建國十七年”背景下學校發展的小階段細分進行說明。

張庚先生認為,“建國之初到‘文化大革命’前夕,大致可以劃分為兩個小階段:從1949年到1957年是一段,從1958年到1966年又是一段。前一段從建國之初到反右派,這時期是國內戰爭掃尾、土地革命掃尾、抗美援朝戰爭,又開始了和平建設的各項準備工作;后一小段時開始有計劃地和平建設。換一句話說,前一小段是敵我矛盾為主時期的繼續和基本結束,后一小段時開始了人民內部矛盾為主的時期。這樣一個時代背景的特點,對于文藝創作,特別是對于戲劇創作,是至關重要的。”[1]P1貫涌先生認為,中國戲校“建國十七年”里的階段劃分可按照“大環境和小生態”兩個維度分為“前后兩個八年”,其中“前八年的探索實驗性質十分濃厚,而后八年小生態與大環境的碰撞特點十分明顯”。在查閱相關研究成果和學校檔案材料的基礎上,本文亦擇取上述二位先生關于這一歷史時期的階段劃分。

同時,為方便組織史料和進行總結,筆者又對上述兩個階段繼續進行了細分:將“第一個八年”再分為“戲曲教育實驗(1950年1月—1952年上)”和“走向正規化(1952年下—1958年上)”兩個小階段;將“第二個八年”再分為“三年調整(1958年下—1960年)”和“再適應再調整(1961年—1966年5月)”兩個小階段。具體而言,“戲曲教育實驗”是學校在共和國成立后的三年國民經濟恢復期,在共和國統一的學制尚未出臺的背景下,進行的“聘請特約教授”“舉辦研究生班和本科班”“用芭蕾舞和武術訓練京劇演員”等“試驗性質濃而又濃”的戲曲教育探索。1951年4月,學校隸屬關系由戲曲改進局變更為中國戲曲研究院,校名相應變更為“中國戲曲研究院戲曲實驗學校”。同月,教育部就《中等技術學校管理方案(草案)》向各學校征集意見。1953年,學校在中國戲曲研究院的檢查指導下,對建校初期的首個學制(本科七年學業,使學生經過七年的教育能掌握較高的表演、演技修養;研究班兩年學業,目的在培養有舞臺經驗的演員成為戲改干部①)進行第一次調整(京劇班十年制,音樂班五年制,地方戲班六年制;但未實施①)。隨后,伴隨著共和國第一個五年計劃開始實施,學校被納入“有計劃的建設”之中。這一時期,學校變更校名②、調整內設機構③,并吸收來自華東戲曲研究院的學生,學生待遇也由建校初期的“公費生”和“大灶包干制”改為“人民助學金制度”,開始按照“中等專業學校”的規格來形塑。此后,又經新建校舍、合并東北戲曲學校并舉辦地方劇科、因隸屬關系繼續發生變化而再次變更校名④等校史事件,逐步走向了“正規化”。在現有的校慶資料等珍貴文獻中,1955年學校被命名為“中國戲曲學校”之前的發展階段被統一稱之為國戲的“建校初期”。1955年全國藝術教育工作會議后,在籌備“中國戲曲學院”的過程中,學校開始在文化部指導下“改進教學工作”。1956年7月,學校再次被明確為“中等專業學校”,且被認為“該校自建立以來,由于原有基礎薄弱……領導關系又時常變易,以致幾年來學校的方針、任務及教學制度等方面都沒有穩定下來”①。此時,學制經歷了第二次調整(“新學制”京劇科十年、地方劇科五年、戲曲音樂科七年),并提出了一個過渡辦法(京劇科四、五、六3個年級按“八年制”,二年級可按新學制;音樂科四年級按“五年制”,二年級按新學制;地方劇現有一個年級,可按新學制)⑤。

1958年以后,國家培養的第一批京劇表演人才走向社會舞臺,同時學校也根據社會大環境的變化進入了以“調整適應”為顯著特征的穩步發展階段。這一時期的“調整適應”中,第一個調整是1958年至1960年“大躍進”期間的“三年調整”。這時,隨著《關于教育工作的指示》的頒布,學校除明確了“又紅又專”的人才培養目標外,教學內容中也開始出現現代戲,并對學制進行了“縮短”⑥;第二個調整是1961年“調整、鞏固、充實、提高”八字方針提出后,尤其是1962年八屆十中全會提出“反對修正主義和加強階級教育”的號召后,直至1964年“京劇現代戲會演”,學校對包括教學內容、師資等在內的整個教學體系“進行改進”,或可稱之為“再調整再適應”。此時,京劇科教學規劃又提出“學制八年”。

從1966年5月開始至1976年10月結束的“文化大革命”,大體上可按1971年9月為時間節點分為前后兩個時期[2]P204。其中后一階段的“中央五七藝術大學”階段(1971年9月—1976年10月),是校史上復雜而特殊的一段歷程。“文化大革命”結束后僅兩年,學校不僅逐步恢復了傳統戲教學,還迅速抓住歷史機遇升格為大學,邁入了新的歷史階段。鑒于上述歷程,本文以下所論“中國戲曲學校辦學優良傳統”,實際上基本以“建國十七年”背景下學校的辦學經驗為主。

二、中國戲曲學校的優良傳統

伴隨著學校的發展建設,一代代國戲人也在前赴后繼地傳承實踐和探索總結學校的優良傳統。作為晚輩后學,筆者僅能在充分學習吸收國戲前輩們總結的基礎上,對中國戲曲學校的優良辦學傳統繼續進行初步淺析。史若虛老校長曾談到“我最大的貢獻是把科班變成了學校”⑦。受這一說法的啟示,筆者嘗試借鑒戲曲藝術中常見的“形神論”,認為作為“院校組織之形與戲曲知識之神”的有機統一體,中國戲曲學校在近三十年辦學歷程中,由于一直受到親切關懷和鼓舞指導,學校始終將戲曲教育作為黨的文教事業的組成部分,為不斷適應國家和人民的需要而努力辦學。這些辦學努力,突出體現在以下三方面。

第一,堅持社會主義辦學方向,與共和國同向同行,一代代國戲人積極投身戲曲報國。

一是以國歌《義勇軍進行曲》的詞作者、首任校長田漢先生為首的老校長們始終高舉愛國主義的旗幟。“難得稱觴新社會,再拋心力福人群”[3]是對他們的精神追求的生動寫照。無論是民族危亡之際,還是和平建設年代,田漢先生都飽含著對祖國的熱愛,深切地感受著時代的脈搏,踐行著一名黨員的初心和遠見。在這位梨園摯友、教育先驅的關心扶持下,戲曲的新苗們終于如他所愿走向了光明大道。1950年2月,為慶祝中蘇友好同盟協定成功和歡度建校后的首個春節,學校留下了建校初期九大教授的珍貴合影。這天,田漢校長編了一副鑲在牌樓上的對聯,上聯“戲曲改進認清真理我們走的是社會主義道路”,下聯“實驗學校歡天喜地我們是毛澤東時代的學生”,橫批“推陳推新”[4]P16-17。1951年4月10日,第二任校長王瑤卿先生在就任大會上激動地說:“我已經是71歲的人了,看到了新中國,看到了藝人翻身,國家瞧得起我,我還有什么說的呢?我只有發誓獻身于人民,全心全意地為人民服務!”[5]1957年7月21日,《人民日報》發表了我校副校長蕭長華先生的署名文章《斥右派》。文章稱:“我們要堅決擁護共產黨,永遠跟著毛主席,為人民的戲曲事業鞠躬盡瘁。沒有共產黨領導就沒有一切,誰要破壞我們的團結和事業,我們堅決不答應。”[6]

二是以共和國建立初期老教授為代表的師資隊伍集體高揚愛國主義的熱情。1951年的抗美援朝義演,不但展示了老藝術家們的精湛技藝,更體現了他們擁護共產黨、熱愛新社會的高尚情操。學校義演收入全部上交抗美援朝總會,而且蕭長華老校長帶領家人踴躍捐朝,得到通報表揚。愛國義演社會影響十分廣泛,全國各地紛紛效仿,寫下了校史乃至共和國京劇史上的輝煌。

三是我校學子無愧是社會主義戲曲事業的生力軍和戲曲前輩足以信賴的接班人。這一時期的歷屆畢業生都經過了由淺入深的政治課學習,再加上不同時期政治運動的冶煉,都具有了較好的政治素質;通過文學、歷史和戲劇理論課程的學習,文化素質在畢業時達到了高中畢業甚至是大專程度;業務學習畢業時可以達到能演30至50出傳統戲,一個班達到300出戲;通過提高文化水平和豐富藝術修養,具有良好的舞臺表現力和藝術創造力[7]。1958年7月,共和國成立后招收的第一批京劇學員舉行畢業公演,梅蘭芳、蕭長華、馬少波等京劇前輩看過演出后,寫了《向我們的接班人說幾句話》(梅蘭芳)、《做一個社會主義的關漢卿》(蕭長華)、《京劇的一支新兵》(任桂林)、《喜看幼苗綠成蔭》(馬少波)等文章發表在《人民日報》等各大媒體上,對學生們予以熱情贊揚與鼓勵宣介。建校第一年,學校就將政治課作為必修課,同時在全年的大小節日組織豐富的黨團活動,通過邀請志愿軍歸國代表團、戰斗英雄、勞動模范等到校作交流等活動,提高師生對社會主義的理解和熱愛,并吸引了一批新生力量加入黨、團組織。其中,京劇科第一屆(1956年畢業)學生畢業時黨團員占比為三分之二,第二屆(1958年畢業)、第三屆(1959年畢業)學生的團員占比約為三分之一[7]。

第二,不斷探索科學現代的戲曲中專教育教學體系。傳統的“教學論三角形”包括學生、教師和教材[8]P281,以下將中國戲曲學校對現代戲曲中專教育教學體系的探索經驗按照學生、師資和教學內容依次進行總結。

一是踐行“以學生為中心”的現代教育理念。在戰火硝煙中,田漢先生曾教導四維的兒童們“做戲曲改革的生力軍,不做小戲子”“走向建國的光明大道”[9]P20。建校伊始,田漢校長明確要求同學們“不要做俗伶,要做新中國新社會的新人才”⑧,要培養“有為人民服務的正確思想、有文化知識和專業技能的新人,而不僅是唱戲掙錢、養家糊口的藝人”[10]P78。1950年5月,校址搬遷到趙登禹路辦學條件有所改善后,學校隨即成立了擴大的招生委員會,建立了招生考試制,開始實行按年級組織教學,并輔之以分組教學和個別教學。至1953年,學校開始全面實施班級制。建校后,學校以新型的師生民主關系替代過去的師徒關系,廢除了舊式戲曲教育中的包身制和打罵制。1951年,學校便開始“有重點地培養學生,使人盡其才”。1952年開始,學校執行“全面培養,重點示范的教學方針”①。經過不斷總結經驗教訓,1960年“建校十年總結”時,學校確立了“‘全面發展,因材施教’‘普遍培養,以點帶面’‘敢拔尖子,見戲見人’的培養方針”[11]P4-9。此外,學校還一貫明確要求“因為我校學生年齡尚幼,大家一定要從思想、生活等各方面照顧好學生”[4]P16-17。

二是重視師資隊伍建設。戲曲藝術講究口傳心授,師資隊伍至關重要。建校初期,學校就積極組建了陣容強大的師資力量。1950年1月26日,籌備時期的學校便舉行大會歡迎七位戲曲名家踴躍赴職,“負起教導和提拔后進的責任”[12]。正式建校后,鮑吉祥、張德俊、郝壽臣、劉喜奎等名家紛紛應聘來校。后經戲曲改進局批準,學校還相繼聘請了華慧麟、貫大元、施硯香等十余人為業務教員。此外,學校從富連成、榮春社、中華戲校等班、社中聘請李春恒、蕭盛萱等多人為臨時教員⑨。特別是,梅、尚、程、荀四位藝術大師也常來校指導或授課[11]P4-9。學校組織起了一支行當齊全、流派紛呈的師資隊伍,從而保證了業務教學的質量。建校前后,學校聘請“特約教授”這一措施既解決了黨和國家對老藝術家的關懷和照顧,使他們發揮出藝術專長,同時又使學生得到了培養[13]P64。1955年,學校與東北戲曲學校合校后,學校的師資力量得以持續加強,從王瑤卿校長時期的“三國四方”⑩變成了合校后的“天南海北”“四面八方”?。1958年建校后招收的第一批京劇表演人才畢業后,隨著學校的部分畢業生不斷地補充為學校的師資,教師隊伍也開始有了完全由自己培養的“接班人”和子弟兵。同時,隨著現代戲納入教學內容,師資隊伍又出現了年輕化等新變化。而后,根據“文化大革命”期間“樣板戲”和“文化大革命”結束后“逐步增加傳統戲”等不同階段的教學需求,學校師資的配備也在不斷適應變化。

三是重視專業課教學。經過多年的探索實踐,學校確立了以成品教學為主,成品教學與基本功訓練相結合;以傳統戲打基礎為主,學習傳統戲與學習新編歷史戲、現代戲相結合;以課堂教學為主,課堂教學與舞臺實習相結合的循序漸進的計劃教學[11]P4-9。專業課教學方法吸取了昔日科班“口傳心授”中的合理因素,借鑒其以學戲為主、注重實踐的成功經驗;劇目教學始終堅持以傳統戲打基礎,積累了豐富的教材,確定了《二進宮》等為開蒙教學劇目,整理、編選、出版了一大批教學劇目和身訓教材[11]P4-9。同時,也注意適當安排現代戲教學,培養學生能古能今的藝術表現力,適應戲曲反映時代、表演現代人物的需要。學校還注重在提高學生藝術模仿能力的基礎上,培養他們具有一定的創造角色能力,為此曾在京劇科開設帶有理論性的表演課,在音樂科開設合樂課[11]P4-9。

四是重視學生的舞臺實習。自1950年3月中旬起,學校就建立了校內試演制度,每星期演出兩次;自11月初起爭取每星期六、日白天到大眾劇場公演兩次。由于教學有方,師資雄厚,加之學生是從上千名考生中精選而來,學校很快出人出戲。當年底,50班僅僅學藝三個月的學生即能登臺演出,并廣受好評[14]P272。1954年,由高年級學生組成一個以“實驗與學習”為任務的實習劇團,作為“新舊戲曲教育過渡時期的一個特殊情況”?。1956年,實習劇團改為實驗劇團,劇團的主要任務是:挖掘、發掘、繼承和發展我國優秀的民族戲曲藝術遺產,進行藝術改革實驗,并創作表現現代生活題材的現代劇目;同時通過不斷的實踐,為學校的教學積累教材和培養師資。經過幾年實踐,積累了一些為廣大觀眾所喜愛的劇目和培養了一些同樣為觀眾所喜愛的年輕演員。1961年該劇團劃歸中國京劇院,學校培養的多名優秀畢業生成為其演出主力。

五是重視文化課教學。學校1950年制定首個教學計劃曾規定“確定以業務教育為主,以文化包括政治教育來輔助和提高業務教育的原則,業務教育與文化教育之比重定為3:1,后修正為7:3”①。建校伊始,開設的文化課有國語、算術、政治、史地、音樂、圖畫、習字、生理、衛生、自然、故事、藝術常識、戲劇講座。之后又增設了文藝理論、戲曲史等新課。因此,曾聘請黃芝岡、劉乃崇等名師名家來校授課。據介紹,學校的歷史課考試時曾以“從赤壁之戰看三足鼎立”為題。1955年合校后,學校還專門從北京大學引進了四位大學生擔任語文教師,并成立文學教研室。

六是重視開展教學研究。1951年,學校便開始“加強研究工作,成立藝術研究委員會,聘請藝術干部為委員,獎勵新教學法及訓練用品之發明創造,加緊團結老先生,鼓勵其教學熱情,接受其藝術遺產,吸取經驗”①。1953年,學校設置教學研究組,并配備了組長和副組長。京劇班設生組、旦組、凈丑組、短劇把子組、武功組、基本動作組六個研究組,音樂班設敲擊組和弦撥組兩個研究組。1955年,學校在機構方面又增設了教研室,晏甬校長兼教研室主任,教研室分文學組、表導演組、音樂組、舞美組和形體組。同年9月開始,學校開始以“中國戲曲學校專業教學研究室”的名義整理編印各種教材,不但規范了我校教學,也示范引領了全國的戲曲教育。1961年我國開始了共和國成立以來規模最大的一次教材編寫工作。按照有關部署,經與北京戲校等討論,共同篩選出287個教學劇目[15]P117。同時,1961年我校還將王瑤卿校長講課的鋼絲錄音灌制為唱片《王瑤卿說戲》,由中國唱片公司出版,從而裨益后學。1962至1964年間,中國戲劇出版社陸續出版了一大批我校的京劇表演專業的劇目教材,對于全國各地戲曲學校的教學起到了重要作用。同時也對保留有關的劇目資料、普及京劇藝術發揮了一定作用[16]P1843-1844。

七是重視中外文化交流。建校初期,為培養學生開闊的藝術視野,田漢校長以“藝術百科巨匠”的宏闊視野提出“要一手伸向西洋,借鑒國外好的藝術手段;一手伸向民間,借鑒中國傳統的藝術形式和藝術手段”[17]P64,除了開設了芭蕾、武術課程來訓練學生形體外,還與多個國內外藝術團體互相示范演出、做交流。學校經常被當作國家對外展示的窗口,戲曲藝術的民族特色吸引了各國政要、文藝團體、藝術家等來校參觀交流。學校接待的外賓來自蘇聯、東歐友好國家、民主德國、日本、越南、印度、阿爾巴尼亞人民共和國等。多年后,畢業生回憶到:“豐富多采的中外文化交流活動,不僅活躍了教學,擴大和提升了中國京劇的國內外影響,同時也使師生開闊了眼界,陶冶了情操。”[18]P46

第三,孕育奠基共和國的戲曲高等教育。除了對戲曲中專教育教學進行探索和實踐外,中國戲曲學校還先后至少四次對戲曲高等教育進行了積極探索,對共和國的戲曲高等教育立下奠基之功。

第一次是建校初期的“辦大學”。1950年1月28日,即我校正式宣告成立的當日,戲曲改進局批復我校聘任京劇界前輩王瑤卿、尚和玉、蕭長華、王鳳卿、譚小培、金仲仁、馬德成七人為“名譽教授”①。2月9日,學校召開第二次校務會。會上研究議題之一為“應討論如何有效地運用和接受七位老先生的技術和經驗問題。張德俊先生大約是要請,待遇可低于鮑吉祥先生”。3月25日,戲曲改進局通知我校將“名譽教授”改稱“特約教授”。上半年,經戲曲改進局批準,學校將謝銳青、王詩英、張桂良三人“改為研究生,按職員待遇”,后按“研究生待遇”招收了新生王榮增。8月,學校從京、滬、沈、漢四大城市擇優錄取了85名新生,其中“研究班正取生9名,本科正取生76名”。1951年4月,學校又聘請郝壽臣為“特約教授”。伴隨著學校開始按照“中等專業學校”的規格來形塑,各方面工作開始走向規范化和正規化。1952年開始,我校“旨在培養戲改干部”的研究班“報散”。該班大多數學生插入其他京劇班繼續學習,也有個別人因已具有一定藝術基礎通過到劇團工作等原因離開學校。在那個國家統一的學制尚待出臺的年代[19]P12-15,在校舍只是租賃性質的物質條件下,戲曲實驗學校卻進行了“聘請教授”“舉辦本科班和研究班”“培養戲改干部”等“辦大學”的“戲曲教育實驗”,原本要成立的研究機構、劇團等限于人員實際也均未實現①。

第二次是1955年秋學校領導在向來校檢查工作的文化部領導匯報學校工作時提出了創建“戲曲學院”的意向。1956年6月1日文化部傳達周恩來總理的批示,同時成立了籌備委員會,指定歐陽予倩為主任,晏勇為負責日常工作的副主任,在中國戲曲學校內辦公籌備[11]P4-9。1957年1月21日,學校報告文化部“申請于1月28日正式宣告成立中國戲曲學院”①。24日,學校收到文化部批復,稱“正式成立可暫緩”①。《籌建中國戲曲學院暫定方案》被認為著重解決編導和理論人才的培養,未將培養表演人才這個主體納入其中。所以,此時表演人才的學歷層次和學制問題繼建校初期嘗試“辦大學”后第二次被提上日程,學校也再次被明確為“中等專業學校”。

第三次是1966年5月16日,學校呈報文化部教育司《關于申請兩個班?列為大專學制問題》。未等到上級批復,中國戲曲學校在“建國十七年”這一歷史時期的辦學歷程就告一段落。

第四次是1976年10月撥亂反正后學校繼續積極爭取“辦大學”。1977年12月3日,文化部發出通知恢復了中國戲曲學校的校名和建制。為使戲曲教育適應新時期的任務及提高全民族文化素質的需要,培養更高層次的戲曲藝術人才,學校決定擴大建制和提升層次,籌辦中國戲曲學院[11]P4-9。1978年9月26日文化部向國務院呈報《關于中國戲曲學校、北京舞蹈學校改制為中國戲曲學院、北京舞蹈學院的報告》。10月1日國務院副總理李先念、烏蘭夫分別在報告上親筆批示“同意”[11]P4-9。不久,國家正式予以批準,學校成功由中等專業學校改制為普通高等學校。至此,中國戲曲學校的辦學成為歷史。

戲曲教育應時代而生、與戲曲相伴、隨社會前行,路徑是在守正中繼承、在創新中發展[20]P10。共和國成立后,伴隨著社會的巨大變革,在黨的文教方針政策的規范引導下,戲曲人才培養被納入了國民教育體系,得到了公共財政保障,經歷了深刻轉型。作為共和國第一所戲曲專門院校,中國戲曲學校既繼承了解放區平劇改革和人才培養的經驗,也吸收了舊社會科班劇校有益的教學經驗;既體現了共和國戲曲教育的守正創新和薪火相傳,也體現了中華戲曲教育的現代轉型與時代特征。學校始終堅持社會主義辦學方向,與共和國同向同行,不但探索完善了科學現代的戲曲中專教育體系,也孕育奠基了共和國的戲曲高等教育,積淀形成的以學生為中心的理念和重視師資建設、重視專業課教學、重視學生的舞臺實習、重視文化課教學、重視開展教學研究、重視中外交流等辦學經驗均作為優良傳統傳承至今。

注釋:

①見國戲檔案室存有關教學檔案。

②1952年11月20日,遵照中央教育部關于統一以中等技術學校(包括專業學校)所在地定校名,我校改名為“北京戲曲實驗學校”。

③具體為由“股”調整為“科”,并下設各“股”。

④具體為:1954年5月13日,為避免校名與新建立的北京市戲曲學校相混淆,我校又更名為中國戲曲研究院戲曲學校;1955年1月4日,隨同中國戲曲研究院改組,學校從中劃分出來獨立辦學,歸屬中央文化部直接領導,被命名為中國戲曲學校。

⑤京劇科八年制畢業,即七年以課堂教學為主,一年以實習演出為主;戲曲音樂科五年制,即四年以課堂教學為主,一年以實習演出為主。見國戲檔案室存有關教學檔案。

⑥暫未發現檔案支撐材料。由于京56班實際為九年學習年限,所以推測此時京劇班學制從十年又變為了九年。

⑦筆者對奎生和朱秉謙二位先生的訪談。

⑧鈕驃與貫涌二位先生口述。

⑨臨時教員只指各劇社演員在本校兼課者。

⑩貫涌先生口述:師資隊伍的來源多元化,被史若虛教務長形象地比喻為“三國四方”。這里的“三國”指富連成社、榮春社、中華戲校等科班劇校,“一方”為馬神廟王瑤卿校長弟子。

?貫涌先生口述。

?這兩個班指的是“京劇科演員專修班”和“京劇音樂科專修一年級”。

參考文獻:

[1]張庚主編:《中國新文藝大系1949—1966戲劇集(上卷)》,北京:中國文聯出版公司,1991年

[2]何東昌等:《中華人民共和國教育史綱》,海口:海南出版社,2002年

[3]田漢:《祝一位不平凡的老人長壽》,《人民日報》,1957年12月

[4]王譽之:《用人唯賢廣攬賢才——懷念田漢老校長》,葛士良:《王譽之紀念文集》,北京:文化藝術出版社,2002年

[5]馬少波:《鼙鼓聲中思前賢——紀念王瑤卿先生誕辰一百周年》,《人民日報》,1981年10月23日第8版

[6]蕭長華:《斥右派》,《人民日報》,1957年7月21日第7版

[7]中國戲曲學校編印:《校友錄》,1959年

[8]筑波大學教育學研究會編,鐘啟泉譯:《現代教育學基礎》,上海:上海教育出版社,2003年

[9]陳甦仁:《戲曲改革家、教育家馮玉崑先生》,沈陽:遼寧教育出版社,2018年

[10]陳培仲:《回望戲曲最高學府》,北京:中國戲劇出版社,2013年

[11]葛士良:《中國戲曲學院簡史(1950—1990)》,《戲曲藝術》,1990年第1期

[12]《人民日報》,1950年2月3日第3版

[13]董德光:《中國戲曲學院校史訪談錄》,北京:學苑出版社,2005年

[14]劉嵩崑:《從四維戲校到中國戲曲學院》,《京師梨園軼事》,南昌:江西美術出版社,2007年

[15]董德光等:《新中國戲曲教育六十年(上冊)》,北京:學苑出版社,2015年

[16]北京市藝術研究所、上海藝術研究所組織編:《中國京劇史》,北京:中國戲劇出版社,1999年

[17]王詩英:《憶中國戲曲學院的奠基人田漢》,董德光:《中國戲曲學院校史訪談錄》,北京:學苑出版社,2005年

[18]金桐:《追昔撫今 繼往開來——田漢、王瑤卿、蕭長華、史若虛戲曲教育思想摭談》,《中國戲劇》,2009年第3期

[19]顧明遠:《當代中國教育》,北京:中國人民大學出版社,2016年

[20]李必友:《我國戲曲教育的轉型、方位、使命》,《藝術教育》,2022年第9期

(本文是科研項目“中國戲曲學院學習貫徹習近平總書記重要回信精神”專項課題階段性成果。作者單位:中國戲曲學院)

責任編輯 岳瑩