基于邊坡工程的巖土工程勘察技術分析

摘 要:為進一步提高邊坡勘察及穩定性分析質量,本文以某公路邊坡為研究背景,采用探地雷達與常規勘察相結合的綜合勘察技術,對研究對象進行深入分析。分析結果表明,探地雷達技術能夠探明現狀邊坡擋土墻實際情況,使邊坡內部結構可視化,可以為邊坡穩定性計算分析或不良剖面選取提供依據。結合探地雷達與傳統勘查技術能夠定性且定量對現狀邊坡穩定性進行綜合評價。本文研究結果可以為后續邊坡穩定性評價工作提供新的思路。

關鍵詞:地質工程勘察;穩定性分析;邊坡評價;巖土工程測試

中圖分類號:U 41 " 文獻標志碼:A

在工程建設過程中,巖土工程勘察是十分重要的過程,其主要目的是明確建筑工程所在場地的地下環境,為設計施工工作提供可靠的數據支撐[1]。隨著建筑工程技術的不斷進步,建筑工程數量不斷增加,工程勘察的重要性也日益凸顯[2]。眾多學者也對邊坡穩定性分析方法與技術進行了深入分析,例如黎德波[3]分析了赤平投影技術在邊坡穩定性分析中的作用,康毅[4]分析了高密度電法、瞬態面波等方法在邊坡勘察中的應用優勢。這些研究使勘查技術得到飛速發展,但探地雷達勘測技術應用、現狀邊坡勘察以及穩定性分析的相關研究相對較少。基于此,本文以某工程為研究對象,深入分析探地雷達勘測技術在某現狀邊坡勘察及邊坡穩定性分析中的應用方法與優勢,以期為后續相關工作提供新思路。

1 研究方法

1.1 研究區概況

某公路邊坡現狀坡長約280m,最高處達到32.87m,自然斜坡坡度在25°~40°,植被覆蓋較好,坡體采用臺階式建設,一級邊坡高約5m,二級邊坡高約7.02~28.87m,一級邊坡采用混凝土擋墻護坡,擋墻角度較大,二級邊坡采用漿砌片石護坡,角度約為30°~57°,現南段擋墻表面可見鼓脹變形,預測擋墻有垮塌可能性,破壞后果較嚴重,邊坡存在地質災害安全隱患,因此需要對其進行勘察并分析其穩定性條件。

1.2 研究區初步勘察成果

根據鉆探揭露及室內土工試驗結果,地層巖性特征如下。①人工填土層(Qml):褐紅色,主要由含碎石黏性土回填而成,局部含塊石,中密狀態,對本層進行11次標準貫入試驗,擊數為13擊~29擊,平均19擊,層厚1.20~8.40m。②第四系坡殘積層(Qdl+el)粉質黏土:褐紅色、紫紅色,主要由黏性土組成,對本層進行標準貫入試驗83次,擊數12擊~49擊,平均29擊,層厚0.50~24.80m。③強風化砂巖:褐紅色、紫紅色,風化裂隙發育,巖石遭強烈風化呈硬土狀,對本層進行標準貫入試驗50次,擊數大于50擊或反彈,層厚1.00~23.50m。④中風化砂巖:褐灰色,裂隙極發育,裂隙面有鐵銹,揭露厚度0.80~4.40m。⑤微風化砂巖:灰綠色,巖石節理裂隙較發育,多閉合或充填,揭露層厚1.80~2.40m。

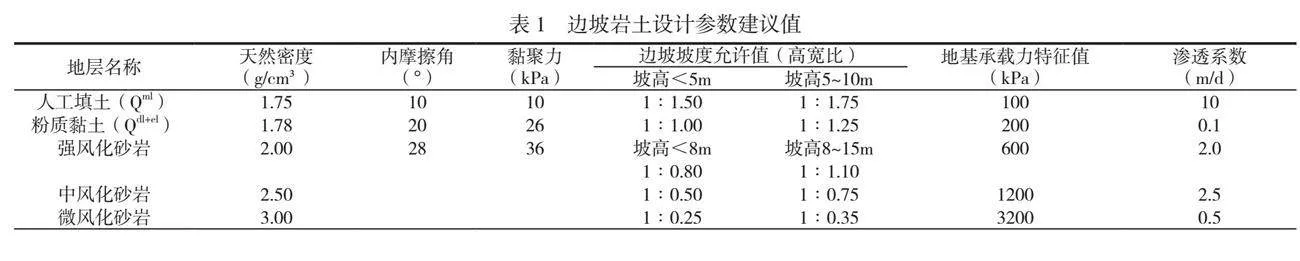

各地層物理力學參數建議取值見表1。

工程所在地區屬于亞熱帶季風氣候,氣候溫和,雨量充足,夏季高溫多雨,冬季低溫干旱。常年主導風為東南風,每年5—9月為雨季,日最大暴雨量為385.8mm,全區日平均最大暴雨量為282mm,多年平均蒸發量為1322mm,最小年蒸發量為1107mm。場地內無常年性地表水,雨季有大氣降水形成的臨時性地面片流,但區內截、排水設施不甚完善,場地地面水對坡上巖土體的穩定性有一定影響。邊坡場地地下水主要為基巖裂隙水,賦存于巖體中的節理裂隙,為弱含水、弱透水地層,地下水靠降水入滲補給,并滲透排入下部地層。

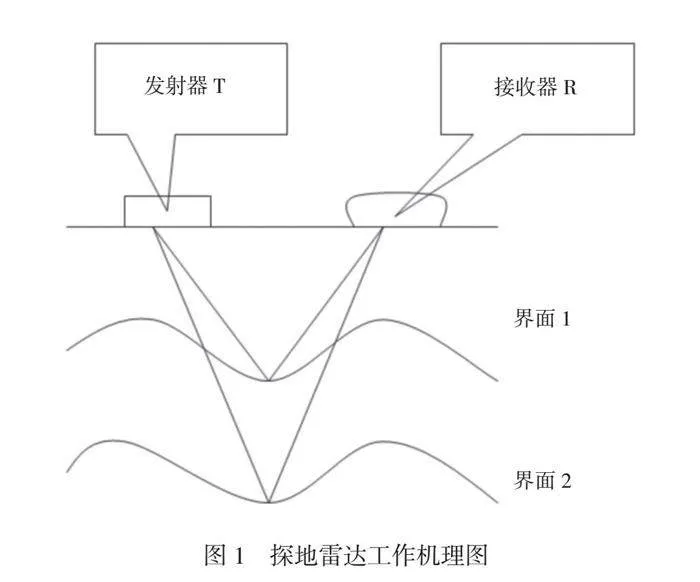

1.3 探地雷達工作機理

為進一步確定該邊坡的實際狀態,本研究采用探地雷達勘測和常規勘察與穩定性分析相結合的手段對研究區域穩定性進行評價。其中,探地雷達是一種寬帶高頻電磁波信號勘探介質分布的非破壞性勘探儀器,主要通過天線連續拖動的方式獲得斷面的掃描圖像。探地雷達工作機理如圖1所示,其作用機理主要是利用雷達向地下發射高頻電磁波,根據電磁波信號在物體內部傳播遇到不同介質的界面就會發生反射、透射和折射等特點,通過讀取電磁波信號中異常點位獲得地下環境中不同地質體之間的界面,進而對地下環境中的不同地質體進行判斷。

使用Groundvision和Reflexw雷達數據處理軟件處理探地雷達資料,采用預處理、增益調整、濾波和成圖等手段,最終得到各測線的成果圖,主要操作流程為數據輸入→文件編輯→能量均衡→數字濾波→偏移→時深轉換→圖形編輯→注釋→輸出剖面圖。

2 基于探地雷達的邊坡穩定性分析

2.1 探地雷達勘察方法

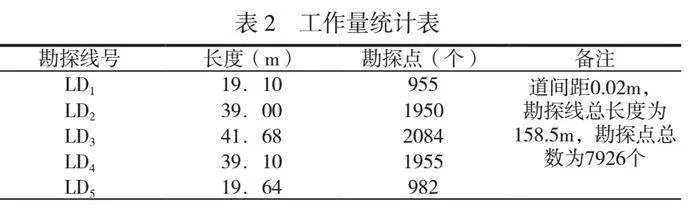

本次勘察采用X3M型地質雷達,采樣頻率為6608MHz,采集時窗長度為77ns,樣點數為512,道間距為0.02m,疊加次數為自動疊加。采樣過程共布置5條探線,勘探線與擋土墻走向垂直,勘探線與鉆探剖面基本重合。探測工作量見表2。

2.2 探地雷達勘測成果

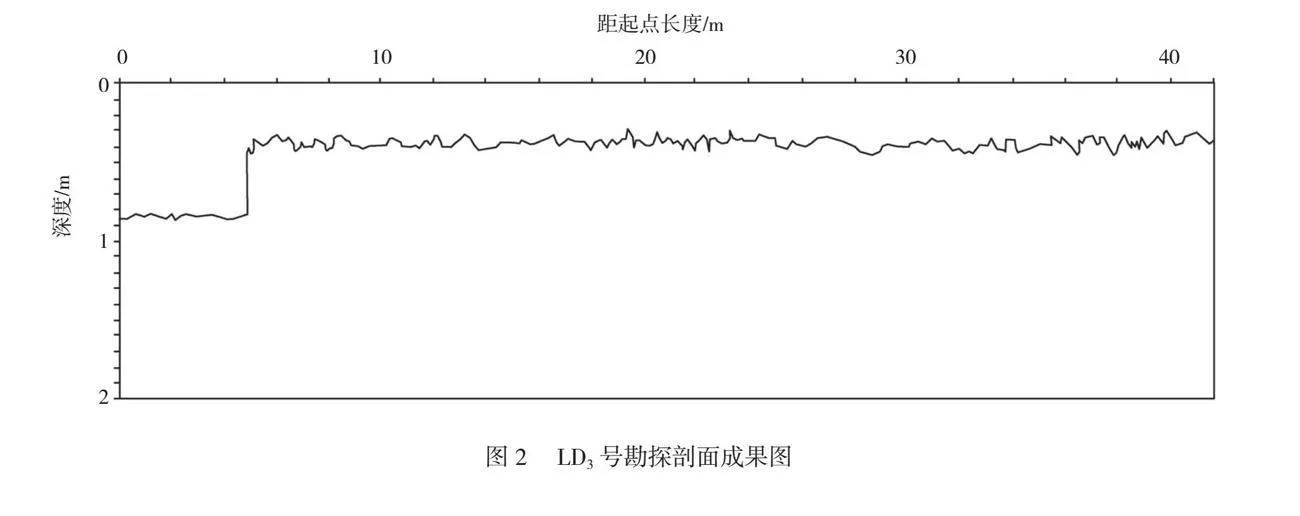

地質雷達勘測中的探線LD3勘探距離最長,探線LD3的地質雷達勘察結果如圖2所示。根據初步勘察成果和邊坡原始資料可知,一級邊坡采用混凝土護坡,二級邊坡采用漿砌石護坡,結合探地雷達勘察得到電磁波信號分布情況,可知在探線LD3的一級邊坡處,探地雷達測得擋墻厚度約為0.8m,在距離起點約55m處發生突變,擋土墻厚度穩定在0.2m左右。在探地雷達結果中,除了距離側線起點5m處有一個明顯突變外,判定的擋土墻厚度并未發生明顯突變,但在距離起點約28m至側線結束處,能夠看到標識擋土墻厚度的曲線起伏較大,但整體未對墻厚產生較大影響,推測其原有因是邊坡護坡建設時間較長,在長期雨水沖刷下,上部坡體水土流失情況較為明顯,導致原始護坡結構發生了一定程度破壞。

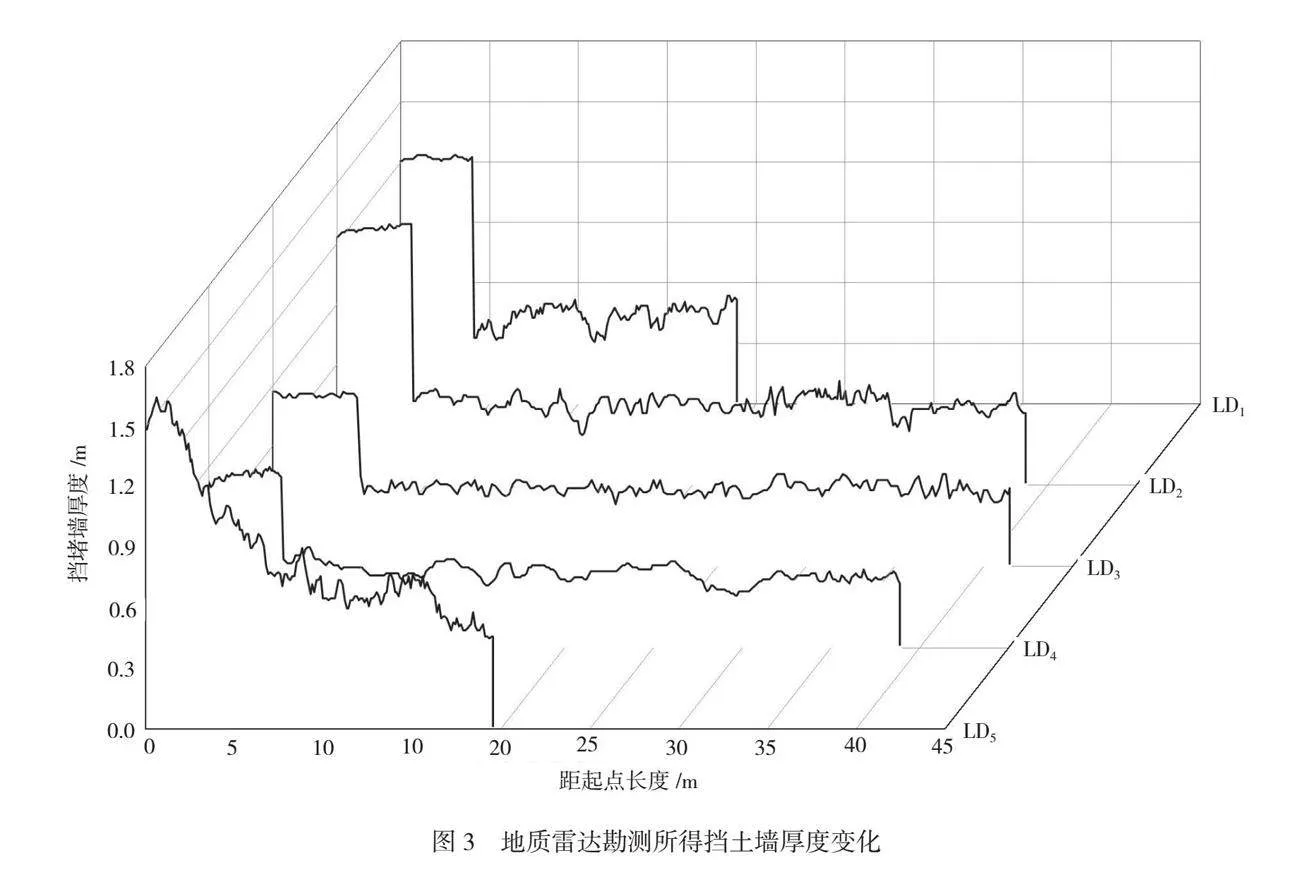

將5處地質雷達探線測得擋土墻厚度數據與坡地的距離繪制出來,如圖3所示。由圖3可知,在混凝土擋墻護坡的一級邊坡擋土墻厚度為0.8m或1.2m左右。擋土墻有效位置在距側線起點4~5m處,LD1、LD2處的一級邊坡擋墻厚度明顯大于其余探線,說明其護坡結構服役表現良好,并未發生變化,LD3、LD4側線的擋土墻厚度為0.8m左右,與原設計內容基本保持一致。

探線LD5處已無法區分混凝土擋墻與漿砌石擋墻,由此推測此處混凝土擋墻已經發生影響其穩定性的內部變化,在LD5的探測范圍內(19.64m),擋土墻厚度隨距側線起點距離增加而逐漸減少,且并未像其他側線一樣在距側線起點4~5m處發生明顯分界,說明此處擋土墻內部已發生變化,發生了類似滑坡的破壞情況,擋土墻結構已失效,因此需要進一步對邊坡具體穩定性情況進行分析計算。

3 勘察成果概況與邊坡穩定性計算

3.1 邊坡穩定性分析

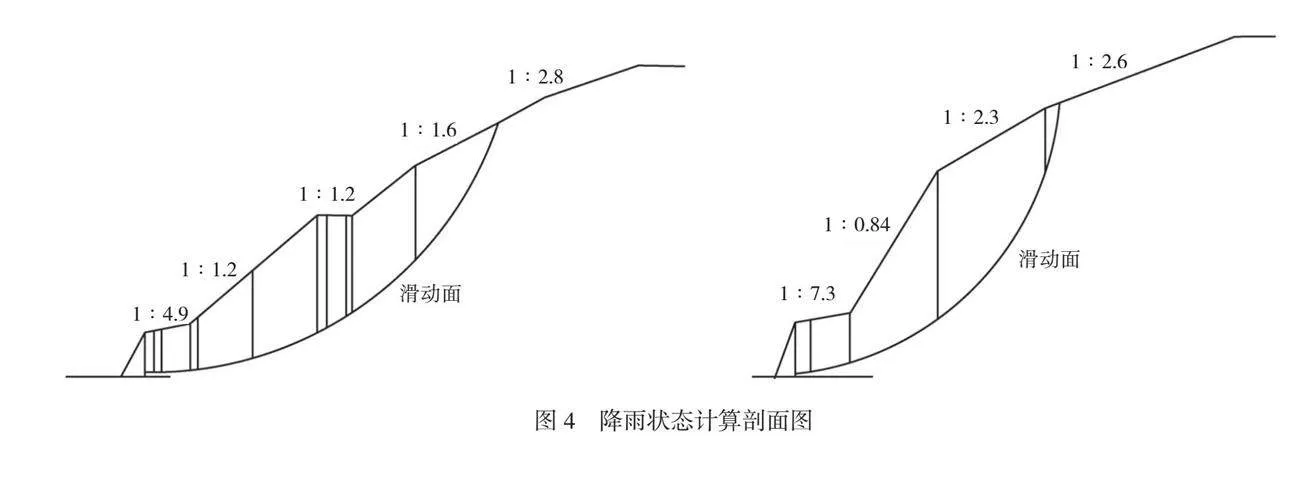

根據地質雷達勘測結果可知,LD5處擋土墻分解已不明顯,且根據雷達勘測結果可知,此處可能已經發生滑坡,擋土墻失效,為進一步確定研究背景的邊坡實際穩定性情況,須根據勘察結果結合地質類的勘測成果,采用規范要求的圓弧滑動法對特征斷面進行穩定性計算。在計算過程中,根據上文所述勘察成果,將土層簡化為人工填土、粉質黏土以及強風化砂巖,各土層參數取值見表1,計算工況采用自然狀態和最不利的降雨狀態,將計算過程中的地震烈度設置為7度,條分法的土條寬度為2m,地震作用綜合系數為0.250,搜索時的圓心步長為1.000m。

以最不利的LD5所在剖面為例,其自然狀態及降雨狀態下的計算簡圖如圖4所示,計算結果匯總見表3。LD3附近邊坡在自然狀態下的安全系數為1.232,它是基本穩定邊坡,但安全儲備較小,安全系數小于邊坡規范中對二級邊坡采用圓弧滑動法所得穩定安全系數的要求(1.25),在降雨狀態下的安全系數降為1.077,略大于1,剖面LD5附近邊坡在自然狀態下的安全系數為1.162,它是基本穩定邊坡,但安全儲備較小,安全系數小于穩定安全系數要求(1.25),在降雨狀態下的安全系數降為1.058,略大于1。綜上所述,邊坡在集中強降雨期間發生巖土體崩塌等地質災害的可能性較大,因此,結合邊坡現狀,須對該處邊坡進行進一步加固處理。

3.2 邊坡穩定性綜合評價

探地雷達勘測發揮了自身非侵入式探測的優勢,可以對邊坡狀態進行評價,從探地雷達勘測結果可知,本文中的LD5測線位置存在原始邊坡破壞問題,其原始擋墻已發生明顯變形。除此之外,最長測線LD3中的坡頂位置也出現了一定程度的水土流失。而邊坡穩定性的定量計算結果也表明LD3、LD5兩處剖面在天然狀態下的安全系數分別為1.232和1.162,小于相關規范要求,降雨條件下安全系數分別為1.077、1.058,可知邊坡實際安全儲備較小,安全系數小于相關規范要求。同時,通過兩剖面對比可知,LD5在兩種工況下的安全系數均小于LD3剖面,這也進一步驗證了探地雷達勘察結果。

4 結論

為保障某公路邊坡的安全性,本文對其進行了勘察工作,并對其現狀邊坡的穩定性進行了分析,研究得出以下結論。1)利用探地雷達技術發現研究區域一處擋土墻厚度隨距側線起點距離增加而逐漸減少,且并未像其他側線一樣有明顯分界,說明此處擋土墻已發生破壞。2)采用圓弧滑動法,利用勘察成果對特征剖面進行穩定性計算,穩定性計算結果表明,在降雨條件下,兩處特征邊坡的安全系數分別為1.077、1.058,說明此邊坡在集中強降雨期間發生巖土體崩塌等地質災害的可能性大。

參考文獻

[1]胡金政,張潔,黃宏偉,等.邊坡勘察鉆孔信息價值評價及優化布置方法[J].地球科學,2023,48(5):1977-1988.

[2]楊爭.巖土工程勘察在地質工程邊坡治理中的運用分析[J].工程建設與設計,2022(11):58-60.

[3]黎德波.巖土工程勘察中赤平投影判斷邊坡穩定性分析的應用[J].冶金與材料,2023,43(5):178-180.

[4]康毅.勘察技術在邊坡工程中的應用[J].城市建筑,2019,16(35):123-124.