大汶河流域生態補償經濟環境的效應分析

摘 要:本文基于2004—2023年大汶河流域內各地市的面板數據,以該流域生態補償實際情況為研究對象,運用雙重差分模型探究流域生態補償機制的環境、經濟效應。研究發現,大汶河生態補償對該流域的環境狀況改善和整體經濟發展都存在正面影響,但其影響強度隨著政策實施周期推進逐漸降低,應當延續并優化此類流域生態補償政策,推動大汶河流域可持續發展。

關鍵詞:流域生態補償;經濟效應;環境效益;雙重差分模型

中圖分類號:TP 79 文獻標志碼:A

隨著經濟發展與生態保護之間的矛盾凸顯,以促進流域高質量發展、上下游流域協同發展的生態補償制度逐漸清晰。黨中央和國務院對流域生態保護的關注度日益增加,并將健全我國生態保護補償機制作為重要任務。狹義上,流域生態補償就是由下游生態受益區居民對流域內上游經濟主體的生態保護行為進行激勵和補貼,以達到生態保護的目的,我國的相關學術探索工作起源于20世紀80年代。從生態補償的內涵來說,門寶輝等[1]認為流域生態補償是指對因人類活動而產生的流域生態環境負外部效應進行補償的行為。牛坤玉等[2]提出生態補償也就是生態系統付費服務。是人類從自然界獲得的福利。從生態補償標準來看,羅萬云等[3]提出在生態公平視域下理清權責關系,確定流域補償標準。鄧夢華等[4]基于學習模型XGBoost-SHAP,將流域居民補償意愿納入其中。綜上,學者們對流域生態補償進行規范化研究,但該研究還有待進一步深入。本文以大汶河流域的生態補償機制為研究對象,為流域協調發展提供依據。

1 模型構建與變量選取

本文采用雙重差分法(DID)對大汶河流域生態補償政策進行評估。雙重差分法(DID)雙重差分法最早由ASHENFELTER引入經濟學研究中,是基于各地市面板數據進行機制評估的方法,本文建立的模型如公式(1)所示。

Yit=β0+β1didit+β2x+δi+θt+εit (1)

式中:Yit為表征環境效應、經濟效應的被解釋變量;didit為核心解釋變量;X為表征環境效應、經濟效應的控制變量組;δi為個體效應;θt為時間效應;εit為隨機干擾項;β1為所求政策效應值,如果系數符號為正,就說明生態補償機制將改善環境,促進經濟發展,如果系數符號為負,就說明生態補償機制將不利于環境改善和經濟發展;β2為控制變量組系數。

1.1 被解釋變量

廢水排放量:減少流域內污染物排放,促進生態系統良性發展是流域生態補償的重要目的。本文通過大汶河流域各地市的年工業廢水排放總量來衡量[4]。

地區生產總值:GDP是國民經濟核算的核心指標,本文通過引用大汶河流域地市生產總值來反映流域內生態補償政策實施后帶來的經濟效果影響。

1.2 核心解釋變量

本文在模型中引入地區與時間虛擬變量的交互項,來檢驗試驗組與對照組由大汶河生態補償機制而引起的流域內經濟和生態環境的變化情況。地區虛擬變量(treat)試驗組取1,對照組取0;時間虛擬變量將大汶河流域機制實施的時間(t≥2008)取1,機制實施之前的年份(t<2008)取0。

1.3 控制變量

產業結構:區域產業結構的調整是區域內經濟發展水平和生態環境變化的重要體現指標之一。城市現代化的發展過程當中,第二、三產業的發展情況對經濟進步和環境變化起到重要影響,因此本文取流域內各地市的第三產業和第二產業增加值比重的對數來表示。

科技支出:創新會帶來科技水平的進步,是發展的源泉和第一動力,而科技進步對轉換城市經濟增長動力、提高各產業水資源利用率和提升環境污染治理能力等方面均能起到積極作用,促進生態環境與經濟建設可持續發展。因此,本文以各地區年政府科技支出的對數來表示。

城鎮化率:改革開放以來,我國的城鎮化率大大提高,包括大汶河流域在內,為滿足日益增長的人口對生態資源的需要,人類社會的發展在一定程度上對該流域生態環境施加了更大的壓力。因此本文以各地市的城鎮常住人口占地區常住人口的比例來表示。

教育支出:教育支出是影響該地區市民的受教育水平的重要指標,受教育程度越高,越能夠對理解生態保護的重要性并積極配合政府相關的環境政策和環保號召。因此本文取教育和文化財政支出的對數來表示。

生態支出:生態支出是政府購買的重要組成部分,主要用于政府生態修復工程的投資、相關生態產品與服務的購買支出、有關生態金融衍生品和政策的補貼與補助等方面。因此本文取各地區歷年的農業、林業和水資源這三類環境保護支出總和的對數來表示。

2 大汶河流域生態補償政策效應評估

2.1 描述性統計

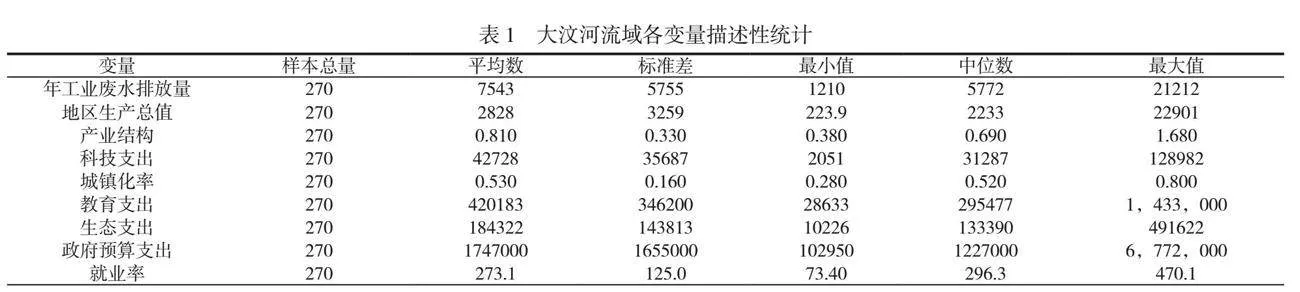

表1為大汶河流域生態補償機制的環境效應和經濟效應的相關變量的描述性統計。樣本總數為270,其中2004—2023年該地區工業廢水排放量平均數為7543萬t,標準差為5755萬t,最小值1210萬t,中位數為5772萬t,最大值為21212萬t,說明該流域工業廢水排放量分布不均衡,也表明少部分地區工業較發達,大部分地區工業化水平較落后。2004—2023年該地區生產總值平均數為2828億元,標準差為3259億元,最小為值223.9億元,中位數為2233億元,最大值為22901億元,說明經濟水平發展不均衡,生產總值最小地區只占生產總值最大地區的10%左右。2004—2023年該地區產業結構中第三產業和第二產業增加值的比重平均數為0.810,標準差為0.330,最小值為0.380,最大值為1.680,說明該流域內不同地市在產業發展方向有所側重,并未全部發展工業或服務業,產業發展結構相對合理。

2.2 平行趨勢檢驗

雙重差分法的應用前提是試驗組與對照組在機制的實施前具有相同的發展趨勢[5]。因此,在機制效應評估前,本文構建模型,如公式(2)所示。

(2)

式中:Yit為表征環境效應、經濟效應的被解釋變量,分別代入廢水排放量和地區生產總值進行檢驗;β0為生態補償系數;δi為個體效應;θt為時間效應;εit為隨機干擾項;縱坐標為流域污水排放量和地區生產總值回歸系數;prej和lastl分別為政策實施前、后的時間虛擬變量。

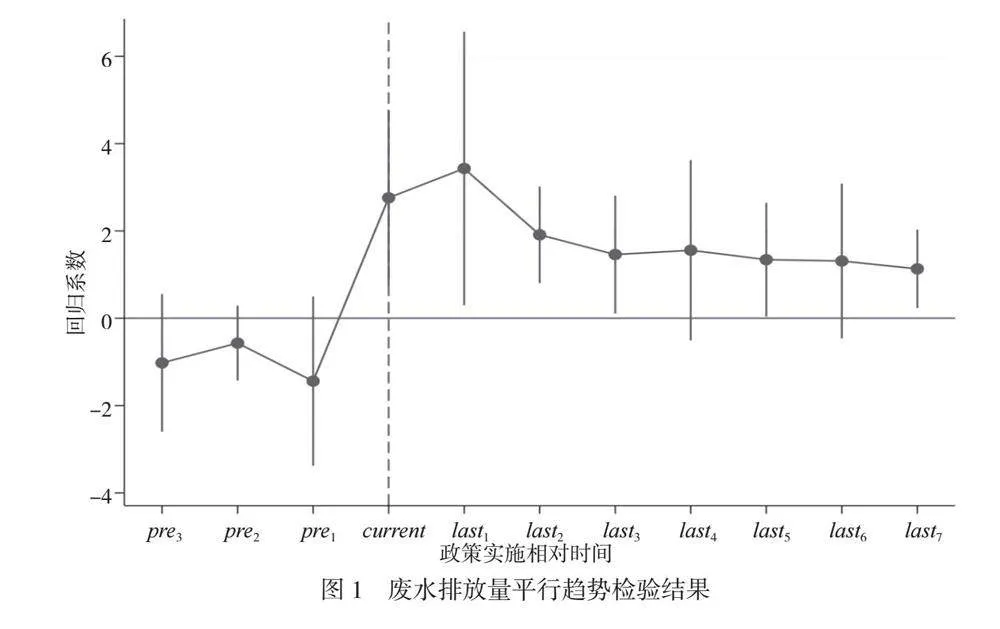

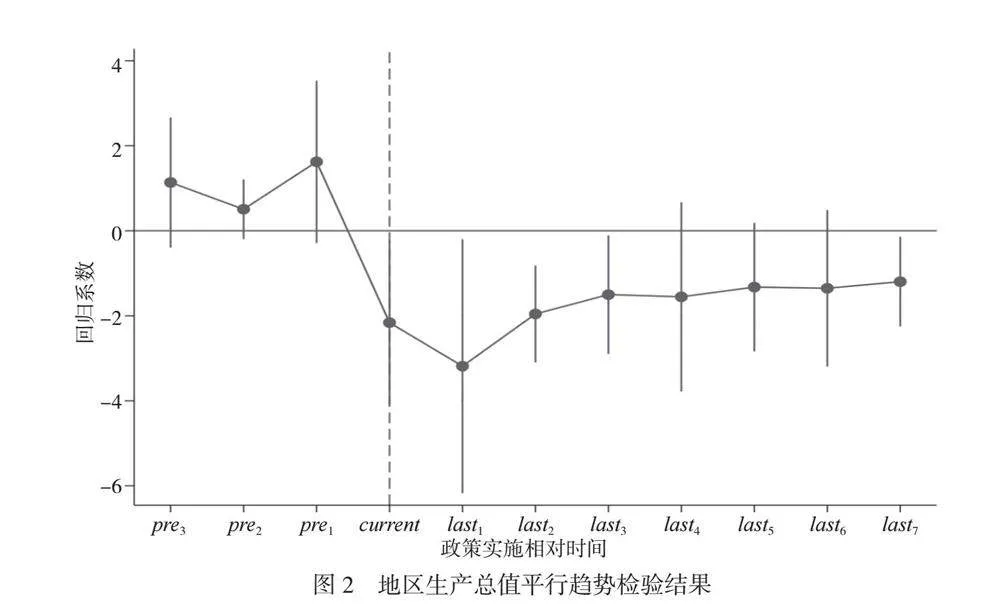

如果大汶河流域生態補償機制的實施年份為2008年,那么pre2代表政策實施的兩年前,即2006年;同理,post2為政策實施后第二年,即2010年。結果如圖1、圖2所示,在政策執行前,對生態補償機制系數β的置信區間均為零,這說明在政策執行前,資料處理試驗組與對照組的廢水排放量和地區生產總值并未出現明顯區別,因此可以將其視為平行。在2008年流域相關保護政策正式執行后,政策系數β的置信區間在往后連續的四期內都不為零,說明政府制定并執行的生態政策已經對現實情況中的處理廢水排放量和地區生產總值等相關研究要素形成了一定限制與影響,該結果滿足平行趨勢假設成立所需要求,因此可以運用雙重差分法展開進一步的分析研究。

2.3 雙重差分檢驗結果

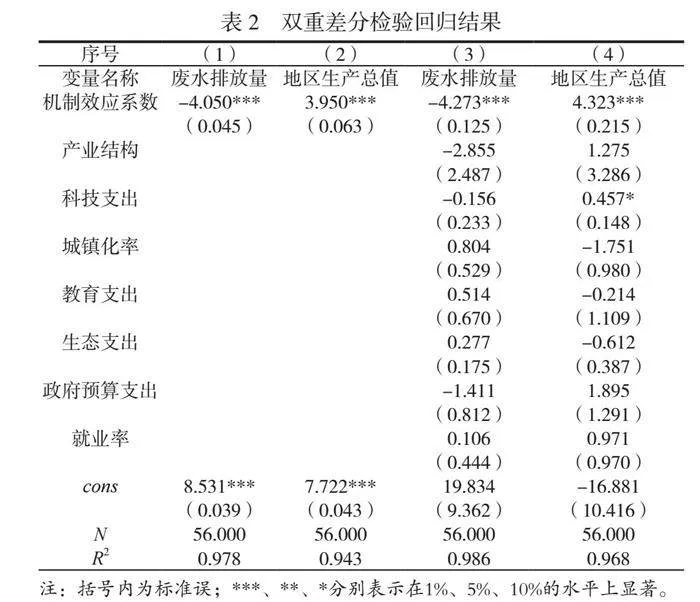

本文借助Stata17軟件進行基本回歸分析。雙重查分檢驗結果見表2。其中(1)、(3)列為廢水排放量環境效應評估模型,(2)、(4)列為地區生產總值為經濟效應評估模型。并且(1)列為對照組,(3)列為試驗組,試驗組相較對照組增加了上文所描述與統計的若干解釋變量。從該模型檢驗的結果可知,生態補償機制的環境效應系數為-4.273,在1%的水平上顯著為負,表明其在減少該流域工業廢水排放量上起到積極作用,即減少了該流域工業廢水排放總量,顯著改善了流域水資源的生態環境。同時由表2可得,生態補償機制經濟效應系數為4.323,在1%的水平上顯著為正,表明生態補償政策對流域的經濟發展起到了明顯作用,即制定實施相關政策顯推動了GDP等經濟指標增長,提高了該區域的整體經濟發展水平。

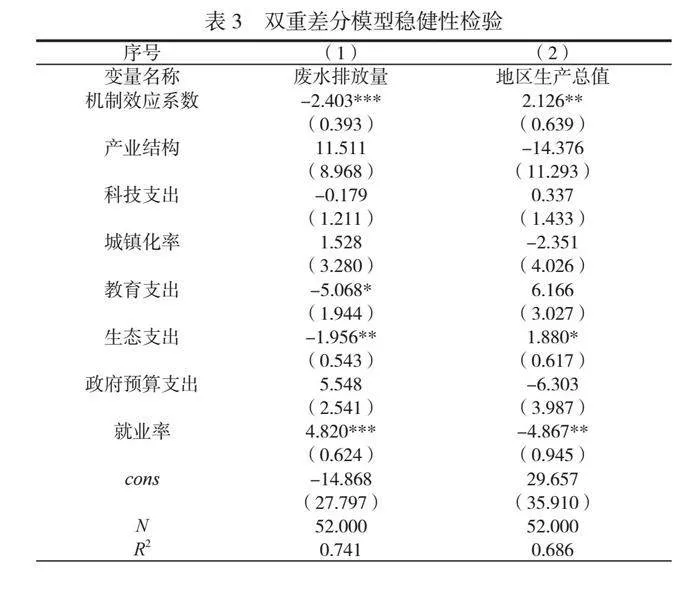

2.4 穩健性檢驗

為進一步驗證結果的準確性,本文采用滯后一期實施有關流域生態政策的檢驗方法對上述結果進行穩健性檢驗。回歸結果見表3,其中(1)列代表廢水排放量,(2)列代表生產總值。從表3中可得,就業率在1%的水平上對廢水排放量指標顯著為負,對地區生產總值指標顯著為正,說明該政策的實施通過在生態保護行業吸納就業人口,達到了明顯降低了污水排放量和提高經濟社會發展的目的,同時該流域生態政策的環境機制效應系數為-2.403,仍在1%的水平上顯著為負,即延后實施一期比前一期工業污水排放量明顯下降,經濟機制效應系數為2.126,在5%的水平上顯著為正,即延后實施一期比前一期經濟發展水平明顯上升,與本文雙重差分法的檢驗結果保持一致。

3 結語

本文經過相關研究結論如下:大汶河流域生態補償政策實施后起到了改善當地生態環境的作用,并且帶動了當地經濟的發展;但是大汶河流域生態補償機制的環境效應隨時間發展其相關性逐漸減弱,最明顯的就是政策實施后的第三年效果最顯著。

大汶河流域的生態補償政策本身和其他方面仍存在不足。1)大汶河流域生態補償的參與主體基本是政府,這在一定程度上帶來了轉移支付的財政壓力和政府部門為實現政策目標而進行人員配置等環節的執行成本,在后疫情時代對財政相對緊張的各級政府來說是很難繼續保證政策實施成效的。2)大汶河流域的經濟效益提升更多來自社會生產力的發展和產業升級,對生態環境本身經濟價值的探索還停留在初級階段,沒有很好地發揮大汶河流域生態的經濟效應。3)大汶河生態補償機制的手段不夠豐富,基本依靠較直接的政府轉移支付和政府投資來推動生態修復和拉動經濟發展,在更復雜的產權交易方面缺少探索和實踐,很難形成由市場為主導驅動的生態產業鏈。

參考文獻

[1]門寶輝,劉菁蘋.基于最小數據法的黃河中游延安市生態補償標準研究[J].華北水利水電大學學報(自然科學版),2022,43(5):101-108.

[2]牛坤玉,劉靜,郭靜利,等.農業生態補償:內涵、要素特征與政策創設[J].中國農業資源與區劃,2024(2):1-10.

[3]羅萬云,周楊,王小娟.生態公平視域下額爾齊斯河流域生態補償標準及空間選擇研究[J].生態學報,2024,(21):1-16.

[4]鄧夢華,張天舒,陳軍飛.基于XGBoost-SHAP模型的太湖流域居民生態補償支付意愿影響因素研究[J].水利經濟,2024,42(2):44-50.

[5]于冰,史穎.新安江生態補償環境經濟效應及影響機制研究[J].生態經濟,2023,39(7):157-164.