“雙減”視域下的小學數學作業設計例談

汪鑫

【摘? 要】 作業是教學課后延續的方式和途徑,它不僅承擔著鞏固知識和反饋教學效果的任務,甚至還能實現某些在課堂中無法完全達成的教學目標。文章在“雙減”視域下,以學生為中心,結合具體案例,從激發和保護學生的作業興趣、增強學生的作業歸屬感兩個方面進行探析,力求作業設計做到形式豐富、充分體現學生自主性,減量不減質,事半功倍。

【關鍵詞】 小學數學;“雙減”政策;作業設計

“雙減”背景下如何進行作業設計才能做到減量不減質,并充分發揮作業的功能。文章將從激發和保護學生的作業興趣以及增強學生的作業歸屬感兩個方面入手,結合具體案例進行作業設計的探析。

一、雙向賦能,激發學生對作業的興趣

“興趣是最好的教師”,人們常常思考的問題是如何在課堂上激發學生的數學學習興趣。然而作業也是教學環節的重要部分,作業如果能激發和保護學生對數學的興趣,教學目標還能在作業中得到延伸和達成,何樂而不為?一方面是學生對作業的形式感興趣,跳出傳統作業單一重復的寫、算、練;另一方面是教師對學生作業的評價,來自教師真心的贊揚性評價、有溫度的鼓勵性評價、善意的建議性評價等,都能激發學生對作業的興趣和欲望。

(一)作業形式多樣化

1. 口頭作業

人們習慣把語言學科和讀、說聯系在一起。實際上數學學科也需要讀、說。正因為數學語言和生活語言不盡相同,所以更要訓練學生用數學語言表達,這對于學生的思維訓練具有重要意義。“馬芯蘭教學法”提出數學審題的思維訓練中就包括對數學語言的訓練。要訓練學生用清楚、準確的語言,即用“說理”的方式,說出自己分析問題的思維過程。要達到這樣的水平,對于大多數學生來說不是易事,且不能一蹴而就,需要教師平時有意識地對學生進行訓練,日積月累、逐步提高。課堂上的時間有限,在信息技術如此發達的今天,教師可以設計訓練表達的作業,讓課堂上無法100%達成的目標在課后有了實現的可能。比如選取典型的題目(可以是例題、習題,也可以是公式推導等),讓學生有條理地說出分析思考的過程或者解題思路,以視頻的方式發送給教師。教師可以將表達流暢、思路清晰、語言準確的作品分享到班級群,供學生互相學習共同進步。對于這樣的作業,學生一般不會感覺到壓力,且有濃厚的興趣。通過說題作業,可以感受到學生數學語言表達能力的變化。

2. 實踐作業

實踐作業,顧名思義就是要動手實踐、親身參與。在小學階段,可以是動手實驗類作業,也可以是調查類作業,還可以是動手測量類作業……此階段的學生處于好奇心、動手能力都比較強的年齡段。在合適的教學內容中,可以嘗試設計一些實踐作業,豐富作業形式,調動學生作業的積極性。

例如,在三單元學習了復式統計表之后,可以設計這樣的實踐作業:

小調查:你知道每個月家里有哪些固定支出項目嗎?

(1)向家長了解并記錄1~6月家里每月電費、水費、燃氣費、電話費等分別是多少錢?請你設計一個復式統計表,記錄下來吧!

(2)比一比上面的表格中,哪一項支出最多?

(3)請選擇上面表格中的一個支出項目,比一比,每個月的這項支出有什么變化嗎?是什么原因導致了這種變化?

學生自己收集整理數據,并運用所學知識進行分析和比較,不僅讓學生鞏固內化了知識技能,明白了復式統計表在對比時的優點,同時還讓學生體會到數學和生活是密切相關的,不僅增加了學生對生活常識的了解,還能在分析數據的過程中培養學生節約的意識,并讓他們感覺數學有趣、有用,覺得數學作業有意思。

3. 應用作業

數學知識來源于生活,同時也服務于生活。設計應用類作業,不僅讓學生明白知識在生活中的作用,培養他們的數學應用意識,還能豐富作業形式,激發學習興趣、提高學習主觀能動性。

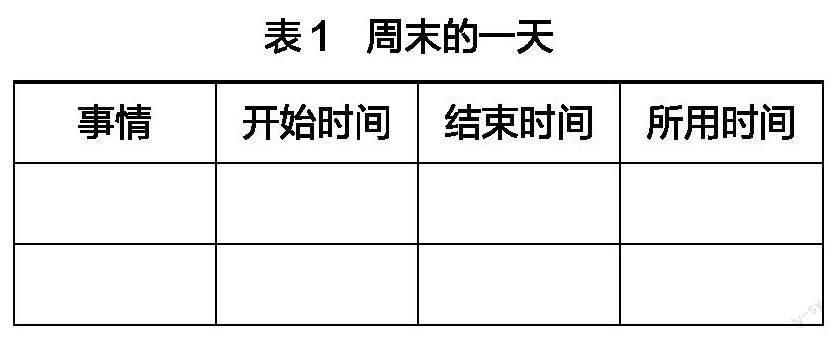

比如在學完計算經過時間之后,可以布置生活應用類作業:周末的一天

周末你都是怎么度過的呢?都做了哪些事情呢?

請你選擇周末的其中一天,記錄一下你做這些事情的時間吧!

這一天你過得怎么樣?看看自己做每件事花費的時間,有什么話想對自己說嗎?

此類作業學生會覺得很有意思,因為素材來源于自己熟悉的生活。此類作業不僅鞏固了計算時間的方法,而且還有教育學生珍惜時間的作用,更重要的是讓學生體會到數學在生活中的應用。

4. 趣味作業

趣味作業,顧名思義,具有激發學生學習興趣的作用,也是開發學生智力、培養學生能力的橋梁。不失時機地通過設計一些與教學內容匹配的趣味作業,也許能在學生心中點燃一股熱愛數學的激情。趣味作業可以是充滿智慧的數學故事,也可以是奇妙的數學文化,還可以是跨學科的知識整合……

在學生認識了“年、月、日”之后,可以設計學科融合的作業:科學小偵探

請觀看班級群里微課視頻,或上網查閱資料,再和家長交流交流下面的問題:

(1)為什么人們把2月的天數規定為最少呢?這里面有怎樣的故事或傳說?

(2)地球處于哪個星系?這個星系還有哪些行星?地球特別嗎?為什么?

(3)地球怎樣運動?月球怎樣運動?

(4)地球和月球的運動,跟年、月、日有怎樣的關系?

(5)大約每4年里就有一個閏年,能解釋一下其中的科學道理嗎?

年、月、日這個內容和科學課里面的“認識宇宙”聯系緊密。小學生好奇心強,對于宇宙有著強烈的求知欲和好奇心,筆者在網上找了介紹太陽系八大行星的相關視頻,還有關于2月天數被砍掉的神話傳說,讓學生回家觀看了解。學生對于這樣的作業興趣盎然,樂意完成。第二天還可以安排專門的時間讓學生進行交流,學生甚至會討論很多作業中沒有提到的科學問題。這說明學生對這樣的作業發自內心地感興趣。通過這樣的跨學科作業,學生體會到數學和科學、歷史文化的聯系,要學會綜合運用所學知識了解周圍的世界。

(二)豐富作業評價方式

談課堂教學離不開課堂評價,同樣談到課后作業也離不開作業評價,它是作業的重要組成部分。在課堂上受時間限制,教師不能做到對每一個學生都進行及時的評價。但批改作業時,教師可以做到一對一的針對性評價,讓學生感受到教師的關注,這可以有效地拉近師生之間的距離,讓學生對作業評價充滿期待,最終讓學生對數學作業滿心期待。

只有等級的評價方式片面、枯燥,而且缺乏溫度、缺乏激勵性。在作業中可以加入簡潔的評語,讓學生在作業習慣、解題思路、思考策略等方面了解自己的優缺點,調動學生做作業的積極性。教師對學生的努力進行肯定,并且善意地提出改進建議,保護學生的作業興趣和幫助他們逐步建立對數學的信心。比如“書寫漂亮,計算還要細心。”“思路巧妙,繼續加油。”“考慮全面,但作業要多一些耐心。”

二、豐富作業內容,增強學生作業歸屬感

很多學生不愿意主動做作業的原因是他們不覺得作業對自己有太大幫助。作業是教師統一對全班進行布置,他們只是完成教師的任務而已,他們自始至終都是一個被動的接受者。有研究表明,學生更愿意完成一些能夠表達自己觀點的作業和任務,或者解決他們認為很重要的問題。這也給教師設計作業提供了思路,要想激發學生在作業中的主動性,教師要設計讓學生有歸屬感的作業,讓學生體會到在做作業的過程中自己也是有主動權的,作業也是可以表達自己、彰顯個性的。

(一)布置分層作業,學生可自主選擇

按照不同的標準,作業可以有多種不同的分類。對于分層作業來說,按照作業難度可以分為基礎題、拓展題、拔高題。基礎題是每個學生必須掌握的,屬于必做題,數量不必太多,幾道題能涵蓋本節課基礎知識即可;拓展題中可以設計“一步變式”題和“多步變式”題,數量稍微多些,讓學生自主選擇其中的3~4道題完成;拔高題比較有難度,屬于選做題,提供給班里數學思維好的學生來完成,教師可以采用一些獎勵機制,激勵學生思考。

每個學生都是不同的個體,他們在數學上的學習力當然也不同,教師要尊重學生的個體差異。然而設計分層作業的目的,不僅僅是讓不同的人在數學上得到不同的發展,還可以通過作業設計讓學生在作業中有主動權、選擇權,他們可以選擇適合自己的、自己喜歡的題目去完成,讓學生在作業中有歸屬感。

(二)布置開放性作業,學生可個性化展示

筆者查閱了資料,小學數學開放題大致包括:答案不唯一、條件不完備或者多余、解題方法多樣等。恰當的數學開放題,不僅能讓學生在探索的過程中體驗到數學的樂趣,還能在探究結果的呈現中展示學生的個性化成果,對于學生的數學思維發展、在作業中找到歸屬感都是功不可沒的。

比如學習了長正方形的周長和面積計算之后,可以設計這樣的開放性作業:從一個長15厘米、寬9厘米的長方形紙上,剪下一個長6厘米、寬4厘米的小長方形,可以怎么剪?剩下圖形的周長和面積分別是多少?思維全面的學生可以想到所有的剪紙情況,沒有想全的學生在全班交流的時候,恍然大悟“原來還可以這樣剪。”開放性作業既訓練學生的思維,又能提供個性化展示平臺,增強學生在作業中的歸屬感。

(三)自主設計作業

針對某些教學內容或教學時間節點,可以考慮讓學生自主設計作業,讓他們成為作業的主人,可以讓學生有滿滿的作業歸屬感。例如,在一個單元教學結束的時候,可以讓學生自主設計整理自己認為本單元的重要知識點,可以以小報的形式呈現,也可以用自己喜歡的形式呈現。有學生用知識樹的形式歸納總結了本單元的所有知識點,還有學生認為周長和面積容易混淆,所以專門舉例對比來區分和說明。

在一個單元或者一個學期完結的時候,還可以讓學生收集整理本單元或本學期最有價值的錯題,不僅教會學生反思和總結,還讓他們體驗了作為作業主人的感覺。

在自主設計的作業中,要呈現哪些知識或者內容,學生可以完全根據自己的情況來設計安排,這具有很強的自主性,學生有了充分的發揮空間。學生作品的呈現結果,數學學習力不同的學生會有所不同。這樣的作業,每個學生都能在過程中體驗到成功感,從而得到積極的情緒體驗,學生的個性化也有了展示的機會,在作業中找到了歸屬感。

三、結語

在“雙減”政策下,作業要減量不減質,教師設計的作業不僅要能幫助學生鞏固知識與方法,還要能激發和保護學生對作業的興趣、對數學的信心、提升思維品質,為學生今后漫長的數學學習甚至是終身學習奠定良好的心理和思維基礎。

參考文獻:

[1] 任寧. 單元視角下數學探究性作業設計[M]. 北京:教育科學出版社,2022.

[2] 王月芬. 課程視域下的作業設計研究[D]. 上海:華東師范大學,2015.

[3] 劉權華. “雙減”背景下數學教學應有的作業觀[J]. 教學與管理,2021(31):64-66.