聚焦音樂要素,提升審美體驗

王璽

【摘? ?要】音樂是一種情感的語言,音樂要素是音樂情緒、情感的表現手段。因此,在音樂教學過程中,教師要有意識地提升學生捕捉音樂要素的能力,并將音樂審美體驗貫穿于音樂教學的始終。實踐證明,音樂視覺化體驗、音樂動作化體驗、音樂游戲化體驗是開展音樂審美體驗教學的有效手段,能幫助學生在捕捉音樂要素的同時提升音樂核心素養。

【關鍵詞】音樂要素;審美體驗;視覺化;動作化;游戲化

《義務教育藝術課程標準(2022年版)》(以下簡稱《課程標準》)中多次出現“實踐”“參與”“體驗”等詞語,強調音樂實踐和體驗在義務教育階段的音樂教學中的重要性。音樂作為一種特殊的語言符號,是通過音高、音長、音強、音色四大基本要素的運動組合,形成節奏、旋律、力度、速度、和聲、曲式、調式、織體等音樂形式要素來進行藝術表現和情感傳遞的。因此,音樂教學的目的不僅僅是讓學生聽、唱幾首作品,更重要是通過多樣化的音樂實踐活動,促使學生敏銳地捕捉音樂要素并獲得審美體驗。從本質上來說,音樂審美體驗包含兩層含義,即體驗音樂美的過程和通過音樂體驗達到審美的結果。音樂審美體驗是藝術課程“審美性”“實踐性”等性質的體現,以及音樂學科“欣賞”藝術在實踐領域的具體要求。實踐證明,教師可以采用視覺化、動作化、游戲化的體驗手段和方式,強化學生的音樂審美體驗。

一、聯覺機制下的音樂視覺化體驗

人們在聽賞音樂時,身體會產生特殊的感受,腦海里會出現一些畫面和色彩。例如:節奏松散或連續長音的旋律會給人舒展的感受;節奏緊湊或連續短音的旋律會給人局促的感受。再如:大調音階給人一種“明亮”的感覺;小調音階則給人一種“暗淡”的感覺。這便是聯覺機制產生的作用。聯覺,也稱“通感”“聯感”,是一種感官的刺激引起其他感官的感覺的一種心理現象,是大部分人都有的心理反應。視聽聯覺是最常見的聯覺現象,視覺藝術中最典型的是繪畫,聽覺藝術中最典型的是音樂。繪畫作品從創作完成的那一刻起,就進入了審美過程,能被鑒賞。而音樂作品最開始以樂譜的形式呈現,只有將樂譜轉化為音響后才能被鑒賞。同時,音樂音響的呈現又依賴于人或器具,具有一定的條件性。怎樣將看不見、摸不著的音樂直觀化,使學生對音樂的體驗更加持久和深刻?將音樂視覺化是較好的手段。音樂視覺化是指以某一個或某幾個音樂要素為切入點,用圖譜、色彩、色塊等視覺化、圖形化的方式表現音樂要素的典型特點。在音樂視覺化體驗的過程中,學生的聯覺將得到激活。需要指出的是,教師要把握好“度”,將視覺手段作為一種輔助,為學生理解、體驗音樂服務,不能本末倒置。

(一)音樂與圖形的聯覺

點、線、面、體是繪畫的形式要素,音樂中的點、線、面、體則是音樂要素在音響形態層面的體現。音樂中的點即單個的音符,線即一個個音符按照一定的節奏排列組合而成的旋律,面即不同的旋律相互結合形成的“音響面”,體即不同的音響面組合成的曲體結構。在音樂教學中,可以從最具感染力、最富特色的音樂要素入手,通過點、線、面、體的合理設計與編排,構成音樂圖形,使音樂可視化,幫助學生深入感受音樂、體驗音樂、理解音樂。

【案例1】 人音版《音樂》四年級上冊《讓我們蕩起雙槳》

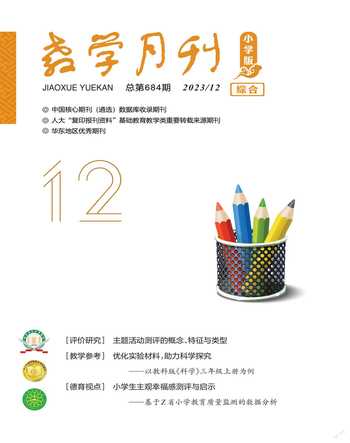

在歌曲的二聲部教學中,教師結合歌曲的意境,以音高和節奏要素為切入點,采用簡筆畫的方式,設計和勾勒符合作品意境的“浪花”形態旋律圖譜。低聲部設計如圖1所示,高聲部設計如圖2所示。

教學時,教師邊唱旋律邊隨著旋律的音高和節奏畫出旋律線,將音樂的點、線、面、體呈現在旋律線中。學生觀察每個聲部樂句的數量和特點,比較高低聲部的旋律特征,不斷加深對旋律的印象,準確把握兩個聲部的音準。

旋律圖譜將音樂視覺化、具象化,將音符、旋律變成有內容、形象化的畫面。學生在得到多重感官享受的同時,深化了對音樂的印象。

(二)音樂與色彩的聯覺

音樂的諸要素與色彩存在一定的關聯,如調性就具有色彩感:純白色的C大調、純綠色的D大調、純黃色的E大調、淡紅色的F大調、大紅色的G大調等均是對調性色彩的描述。藝術大師康定斯基認為,色彩和音響其實沒有區別,兩者均具有明度和色相,并在《論藝術的精神》一書中明確闡述了音樂與繪畫之間的關系,提出每種樂器的聲音都可以用色彩去描述和歸納。例如,長笛對應淡藍色,大提琴對應藍色,小號對應紅色,風琴對應深藍色,長號對應朱紅色等。柏遼茲在《配器法》中也提到,要給旋律、和聲、節奏配上各種顏色,使它們色彩化。音樂與色彩的關聯給音樂教學帶來了很大的啟示。在音樂欣賞教學中,教師可以嘗試用色彩圖譜表現音樂的不同形象。

【案例2】 人音版《音樂》三年級下冊《春》

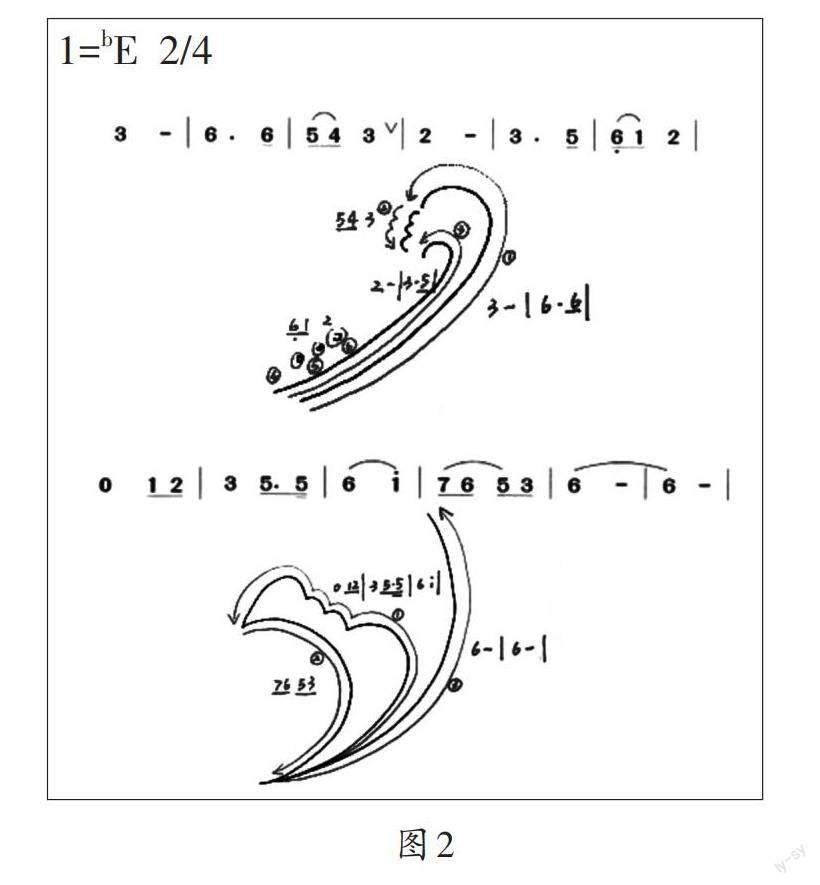

《春》是一首小提琴協奏曲。在教學作品的第三插部時,為了讓學生能夠準確辨別樂器的音色,了解旋律出現的先后順序,體會緊張的音樂氛圍,教師用黃色的螺旋形線條表現小提琴演奏的閃電旋律,用深藍色的小圓和黑色的大圓表現大提琴演奏的雷鳴旋律(如圖3),采用擦除的方式讓淺藍色色塊與音樂同步出現,幫助學生捕捉旋律、體驗情緒。

注:黃色的螺旋線條

色彩圖譜符合小學生思維具象性的特點,能幫助學生感受音樂、理解音樂,提高學習音樂的興趣。然而,音樂的“非具象性”和“非語義性”導致學生對音樂的理解和感受是多元的。因此,在使用色彩圖譜進行教學時,教師不能將自己對音樂的感受強加給學生,而應帶領學生參與圖譜設計。

二、運動支配下的音樂動作化體驗

美國哲學家蘇珊·朗格認為,人的感覺能力是生命活動的一個方面,生命本身就是一種感覺能力,生命最基本的特征就是運動。音樂作為情感的藝術,也具有運動和變化的特點。“情動于中而形于言,言之不足,故嗟嘆之,嗟嘆之不足,故永歌之,永歌之不足,不知手之舞之,足之蹈之也。”可見,動作是情感表現的最高境界,是體驗運動著的音樂的重要手段。同時,小學階段的學生善于從動作表象中認識和把握事物,尤其是低段的學生,其思維活動是在動作中進行的。基于音樂的特殊性和小學階段學生的認知特點,教師可以采用動作化體驗的方式展開教學。音樂動作化體驗指的是通過動作感知和體驗音樂要素,將音樂與動作結合,通過動作使音樂成為身體活動,讓學習者與音樂作品產生共鳴。

(一)感知旋律特點的動作化體驗

旋律是音樂的基礎和靈魂,是塑造音樂形象和表達作品樂思的重要手段。與其他音樂要素相比,旋律集音高、節奏、調式調性于一體,包含更多的音樂元素,具有豐富的表現力。教師可以引導學生通過身體動作的變化發現旋律的特點,體驗音樂傳遞的情感的變化。

【案例3】 人音版《音樂》三年級下冊《甜甜的秘密》

為營造“悄悄地”的意境和歡快活潑的情緒,歌曲第一樂段中多處出現了八分休止符,而這也給演唱增加了難度。因此,教師設計了“點手心+畫愛心”的動作體驗活動(如圖4),讓學生用點手心動作體驗每個樂句中前半句歡快、跳躍的情緒,并解決休止符演唱的難點。同時,為了讓學生能夠感知音符的高低變化,教師相應地設計了體現空間高低變化的動作,讓學生用連貫、流暢的畫愛心動作表現舒張、流動的旋律。

(二)感知樂句結構的動作化體驗

樂句是音樂中表現相對完整的樂思的基本結構單位,相當于文章中完整的一句話。樂句又是樂段的基本組成部分,準確劃分樂句,厘清樂句之間的關系是表達音樂的基礎。樂句的行進方向、結構特點、創作技法是判斷音樂風格、確定音樂情感的依據。對樂句的感知與體驗能夠幫助學生理解更大的音樂結構單位。因此,在教學中,教師要有意識地培養學生對樂句的感受能力、分析能力和理解能力,促使他們用音樂家的思維進行思考。

【案例4】 人音版《音樂》三年級上冊《噢,蘇珊娜》

本課中,教師設計了“恒拍行進+句尾拍手”的動作體驗活動。活動一:全班學生圍成一個圈,在教師的帶領下,跟隨音樂按逆時針方向行進,并在第一個樂句結尾處加入“x x? x”的拍手動作,隨后按順時針方向行進,同樣在下一個樂句結尾處加入“x x? x”的拍手動作,隨后再次改變行進方向……用以上動作展開體驗活動直至全曲結束。在學生熟悉以上活動后,可以進行第二個活動。活動二:將原來的一個圈變成兩個圈,內外圈的學生兩兩一組,同樣跟隨音樂,先按順時針方向行進,在樂句結尾處兩兩擊掌,在新的樂句開始時改變行進方向。該活動以樂句結構為切入點,讓學生通過動作體驗活動熟悉歌曲,為接下來的歌曲演唱打下基礎。

(三)感知作品曲式的動作化體驗

相較于樂句的結構,曲式是更大一級的音樂結構,也是音樂作品整體的宏觀結構。每首音樂作品都有獨特的結構形式,音樂情感隱藏于音樂結構當中。對曲式結構的感知有助于學生從整體上把握作品的音樂風格和傳遞的情感,也有助于學生體驗作品的結構美、邏輯美。

【案例5】 人音版《音樂》三年級下冊《春天舉行音樂會》

為了讓學生辨別作品的二段體曲式結構,體驗兩個樂段的音樂情緒變化,教師設計了動作組合,如圖5所示。

教學伊始,教師帶領學生隨音樂伴奏開展動作體驗活動,并引導學生根據音樂的情緒變化為歌曲劃分段落。當學生無法作出判斷時,教師提示他們仔細觀察動作的變化,從中尋找答案。借助動作體驗,學生很快就能劃分歌曲的段落。隨后再分段展開教學,課堂效果極佳。

音樂動作化體驗吸取了達爾克羅茲體態律動與奧爾夫身勢活動的精華,呈現了師生共同發現美、體驗美、表現美、創造美、享受美的過程。

三、素養導向下的音樂游戲化體驗

《課程標準》以核心素養為導向,以實踐活動為載體,關注學生審美感知、藝術表現、創意實踐、文化理解能力的提升。小學階段的學生心理尚未成熟,注意力也不夠集中,尤其是低段的學生,很難做到整節課都積極地參與學習活動。但他們天生喜歡游戲,游戲化的音樂活動是他們學習音樂的主要手段。對此,教師可設計游戲化的教學活動,增強學生在音樂課上的游戲化體驗,即以趣味性、情境性、綜合性的游戲為載體,讓學生感知節奏、節拍、速度等音樂要素,體驗音樂傳遞的情感等,以此提高學生感受音樂、表現音樂、創造音樂以及與人交往、開展合作的能力。

【案例6】 人音版《音樂》一年級下冊《火車開啦》

為了讓學生體驗歌曲的情緒以及句尾的長音,教師設計了“傳遞網球”的游戲。學生圍成圈席地而坐,教師先帶領學生跟隨音樂用手拍腿,穩固恒拍。隨后出示網球,引導學生探索網球的不同玩法:拍球、滾球、點球、傳球……接著播放音樂,啟發學生“跟著音樂的感覺來玩球”。學生一致認為用以下方式開展活動效果最好:先跟隨音樂的恒拍傳球,在一個樂句結尾的地方采用滾球的方式,在第二個樂句開始時繼續傳球和滾球……學生在多次嘗試后發現,樂句句尾的滾球距離不能過長,因為此處的長音只有兩拍,而且要選擇離自己相對較近的同伴進行傳球,在傳球過程中還要高度集中注意力。

通過反復地聆聽和參與音樂游戲,學生不僅熟悉了歌曲,還提高了交往和合作能力。可見,音樂游戲化體驗活動不僅僅是單純的趣味活動,還是促進學生身心和諧發展的有效手段。

音樂教學不是簡單的知識傳播活動,而是幫助學生感知音樂要素、獲得音樂審美經驗的活動。音樂作品的思想內容和藝術美感是通過多種音樂要素傳遞給聽眾的。因此,任何一種教學手段的實施都要基于音樂要素,并且都要為教學目標服務。無論是開展視覺化體驗、動作化體驗還是游戲化體驗,教師都要先對教材進行研讀,挖掘音樂作品中的典型音樂要素,而后通過豐富多樣的活動引導學生捕捉音樂要素,體會音樂傳遞的情感。需要注意的是,音樂的非語義性和非具象性特點給學生感受、表現音樂提供了廣闊而自由的空間,學生有時會對同一作品產生不同的理解。這就需要教師時刻關注學生的內心感受,嘗試與學生共同探討、設計學習方法,使學生全身心地參與到音樂學習中。

參考文獻:

[1]中華人民共和國教育部.義務教育藝術課程標準(2022年版)[M].北京:北京師范大學出版社,2022.

[2]雷默.音樂教育的哲學[M].熊蕾,譯.北京:人民音樂出版社,2003.

[3]林華.音樂審美心理學教程[M].上海:上海音樂學院出版社,2005.

[4]周海宏.音樂與其表現的世界[M].北京:中央音樂學院出版社,2004.

[5]張前.音樂美學教程[M].上海:上海音樂出版社,2002.

(浙江省寧波市鄞州區惠風書院)