基于CITESPACE的智能產品設計國內研究熱點與趨勢分析

閆勝昝 王樹山

摘要:從知識圖譜視角出發,基于CiteSpace,選取中國知網(CNKI)中收錄的智能產品設計文獻為分析樣本,綜合采用文獻計量方法和科學可視化技術,分析國內智能產品設計領域的研究現狀、研究熱點、研究前沿及趨勢。研究表明,國內智能產品設計研究的30年經歷了初步發展、波動上升和穩步上升3個階段,從概念形成、問題提出的探索,設計方法、支持技術的研究,到研究視角、研究思路的深入。研究熱點集中在產品設計、人工智能、設計方法、用戶體驗等方面,研究趨勢側重于新一代人工智能技術與多領域產品的深度融合、面向用戶情感體驗的交互設計研究等。

關鍵詞:智能產品設計;科學可視化;知識圖譜;聚類分析;研究熱點

中圖分類號:G31 文獻標識碼:A

文章編號:1003-0069(2023)23-0078-04

Abstract:From the perspective of knowledge mapping,based on CiteSpace software,the intelligent product design literature collected in CNKI is selected as the analysis sample,and the research status,research hotspots,research frontiers and trends in the field of intelligent product design in China are analyzed by comprehensively using the literature measurement method and scientific visualization technology. The research shows that the 30 years of research on intelligent product design in China have experienced three stages:preliminary development,fluctuating rise and steady rise,from concept formation,problem raising exploration,design method and support technology research,to the deepening of research perspective and research ideas. The research focuses on product design,artificial intelligence,design methods,user experience,etc. the research trend focuses on the deep integration of the new generation of artificial intelligence technology and multi domain products,and the research on interactive design for user emotional experience.

Keywords:Intelligent product design;Scientific visualization;Knowledge mapping;Cluster analysis;Research hotspots

引言

隨著計算機與信息技術的不斷發展,1956年的Dartmouth會議上首次提出人工智能的概念,而我國是在2017年全國兩會政府工作報告中首提人工智能[1],在移動互聯、5G、大數據等技術的加持下,今天的人工智能在設計行業的應用也逐漸深入。一方面,借助神經網絡、深度學習等,人工智能技術應用于設計過程中,一些重復性設計工作被其取代,如阿里的鹿班系統;更有設計師開始嘗試將人工智能用于產品設計,如法國設計師Philippe Starck在2019年的米蘭設計周上展出了AI輔助其設計的椅子;雖然設計是一項帶有個人氣質主觀性較強的工作,但其中仍有人工智能發揮的空間。另一方面,設計逐漸從傳統產品設計向智能產品設計轉變,從注重產品造型向關注產品功能轉變,智能產品已成為設計師創新設計的一個重要方向,設計經歷了農耕時代傳統設計和工業時代現代設計的進化,已經進入智能時代創新設計的新發展階段。借助科學知識計量可視化分析軟件CiteSpace對智能產品設計的國內研究現狀、熱點及趨勢進行梳理分析,希望對智能產品設計的技術方法研究、創新設計發展和進一步將人工智能同設計相融合、將智能產品設計拓展到更多領域提供一定的參考價值。

一、數據資源與分析工具

(一)數據資源

對國內智能產品設計的研究脈絡和熱點趨勢進行分析,為避免不同層次期刊之間差距帶來的影響,本文將期刊類別限定在SCI來源期刊、EI來源期刊、北大核心、CSSCI、CSCD期刊,時間不限,以“智能產品設計”為主題,在中國知網(http://www.cnki.net/)的學術期刊數據庫中進行檢索,得到322條結果,經人工核對,手動去除檢索結果中的無效記錄和重復記錄,最終得到317條有效結果,采用Refworks格式進行導出。對檢索數據進行初步觀察發現,第一篇與“智能產品設計”主題相關的文章發表于1992年末,因此數據資源來自1992~2022年的30年內,這為后續分析中設置時間切片的起始時間提供了依據。

(二)分析工具

CiteSpace是一款著眼于分析科學研究中蘊含的潛在知識,在科學計量學、數據可視化背景下逐漸發展起來的一款文獻可視化分析軟件,通過可視化的手段呈現科學知識的結構、規律和分布情況,獲得科學知識圖譜[2]。借助CiteSpace.5.8.R1軟件,以智能產品設計為關注點,對檢索得到的有效文獻數據資源,進行知識圖譜分析,探討國內智能產品設計研究的發展演變及趨勢。運用軟件中的節點類型選擇,分別對發文期刊、發文單位、發文作者進行分析,重點進行關鍵詞分析,在關鍵詞的共現分析結果中總結熱點,在關鍵詞的突現分析結果中分析趨勢。

二、分析研究

(一)智能產品設計研究的3個階段

從知網檢索結果分析該主題的研究脈絡,首先對歷年相關發文數量進行統計發現,國內有關智能產品設計的研究可分為3個階段:初步發展階段(1992~2000年),波動上升階段(2001~2016年),穩步上升階段(2017~2022年),整個周期內呈上升趨勢。

初步發展階段,智能產品設計主題的文獻數量不多,但下載和被引次數較高,該階段的研究主要集中于機械產品概念設計、產品設計方法和軟件系統開發,重在基礎理論、技術與方法研究[3-5]。

波動上升階段,周期較長,智能產品設計的研究技術上趨向于面向具體場景的平臺及系統開發研究,方法上提出“動態優化、智能化和可視化”的三化綜合設計法,設計上逐步趨向于具體智能產品的設計實踐研究,但關注特殊人群較多,并可見更多智能產品交互設計、服務設計、可用性方面的研究文章[6-10]。

穩步上升階段,智能產品設計相關研究逐漸豐富,開始多元化發展,發文數量明顯增多,更多學者關注智能產品的交互設計、服務系統設計、以人為中心、自然交互等問題,用戶體驗,尤其是心理情感體驗備受關注,如何設計出體驗好且滿足用戶潛在需求的智能產品是設計師面臨的更大挑戰,有學者開始研究基于用戶行為的智能產品設計方法和應用[11-15]。

(二)智能產品設計研究的交叉學科屬性

對數據源的發文期刊借助CNKI檢索結果和傳統方法進行統計分析發現,關于智能產品設計發文數量最多的期刊是《包裝工程》,共發文75篇,占該主題總發文量的24%,其次《機械設計》發文31篇,占比9.8%;《計算機集成制造系統》16篇;《中國機械工程》15篇;《裝飾》12篇;《機械工程學報》9篇,《機械設計與制造》9篇。另有一些期刊單本關于該主題的發文量并不多,但這類期刊很多,如《計算機輔助設計與圖形學學報》《農機化研究》《機械科學與技術》《上海紡織科技》《計算機工程與應用》《小型微型計算機系統》《農業機械學報》《圖學學報》等,這些期刊影響因子均較高,均為核心以上期刊,尤其發文量較高的期刊影響因子多大于1.0,因此,這些期刊一定程度上可代表智能產品設計研究的重點領域,期刊涉及工學、藝術學、社會學、法學等學科的不同領域,體現了智能產品設計研究的多學科交叉性、綜合性特征。

(三)智能產品設計深入研究有待加強合作

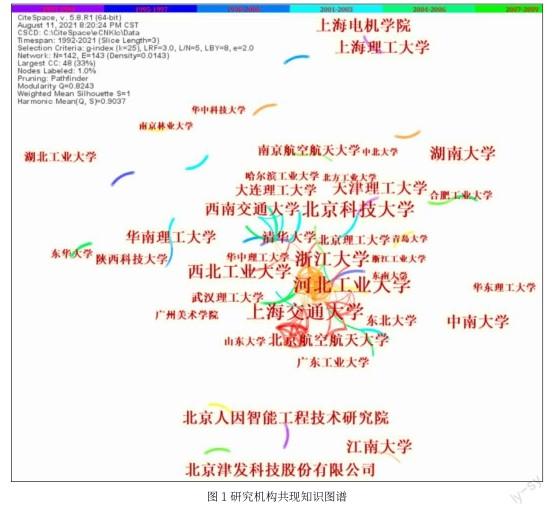

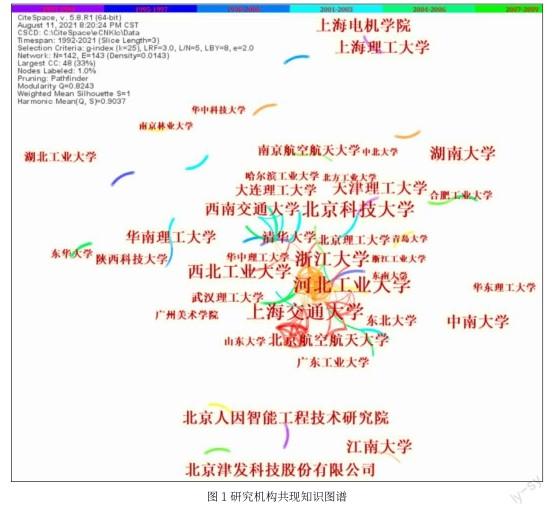

1. 研究機構間的合作

運用CiteSpace軟件對數據源做關于研究機構的聚類分析,得到317篇文獻的研究機構共現知識圖譜。由于基于CNKI導出原始數據的機構分析結果中研究機構多細分到了二級機構,在同一研究機構的多個二級機構分別就該主題的不同方面進行研究。從分析數據可看出,網絡共有179個節點,而節點間的連線數,即各機構間的合作僅為91,整個圖譜網絡比較分散,密度僅為0.0057。因此,對CNKI導出的數據文件進行數據清洗,去除二級機構信息,對新的數據重新進行關于研究機構的共現分析,結果如圖1所示。該網絡節點數減少至142,連線數上升到143,網絡密度提高到0.0143,不過從網絡上看,研究機構間關于智能產品設計的合作關系仍比較稀少,主要集中在發文數量較多的幾個研究機構之間近5年的聯系有所增多。由研究機構發文量可見,大學類研究機構仍然是智能產品設計研究的主要力量,也有少數與企業的合作成果,但各研究機構間的交流與合作仍有待加強。

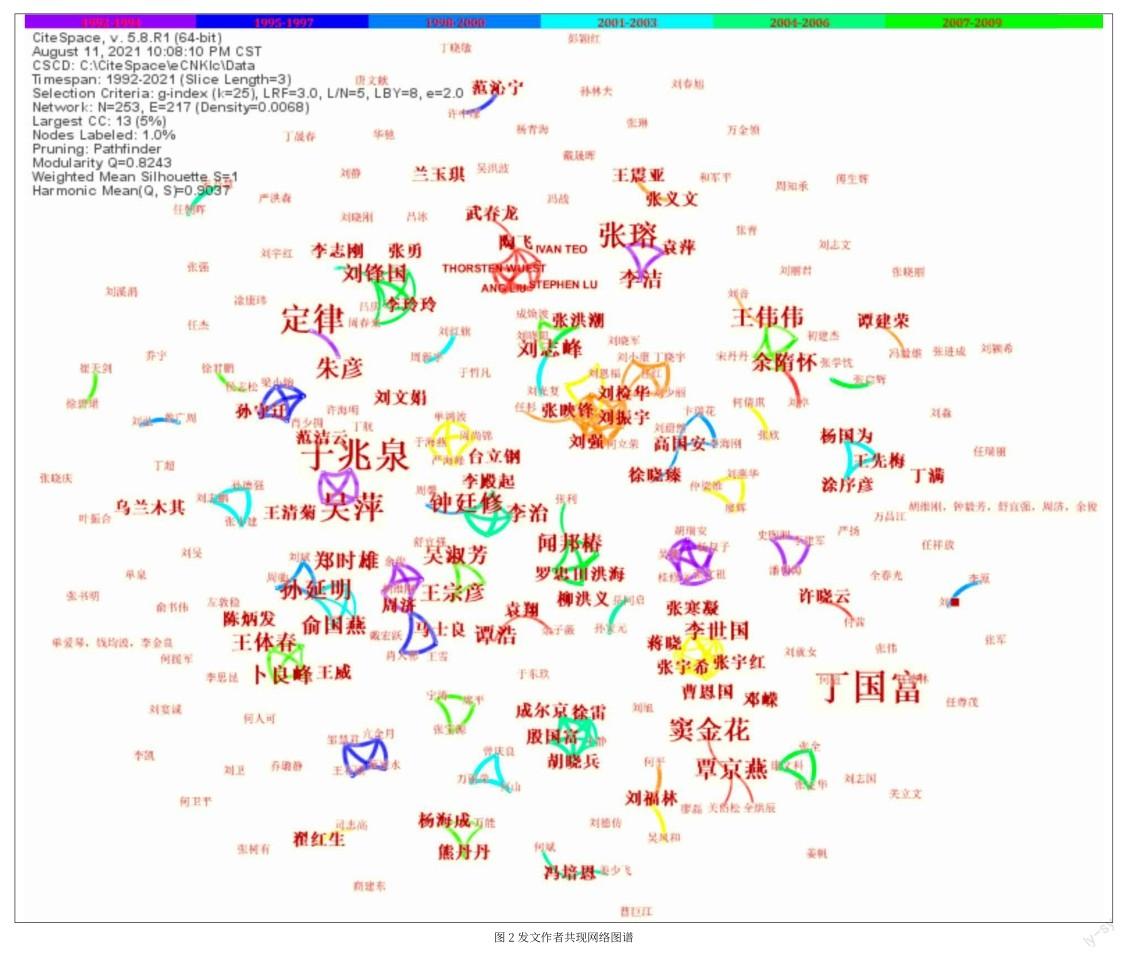

2.研究學者間的合作

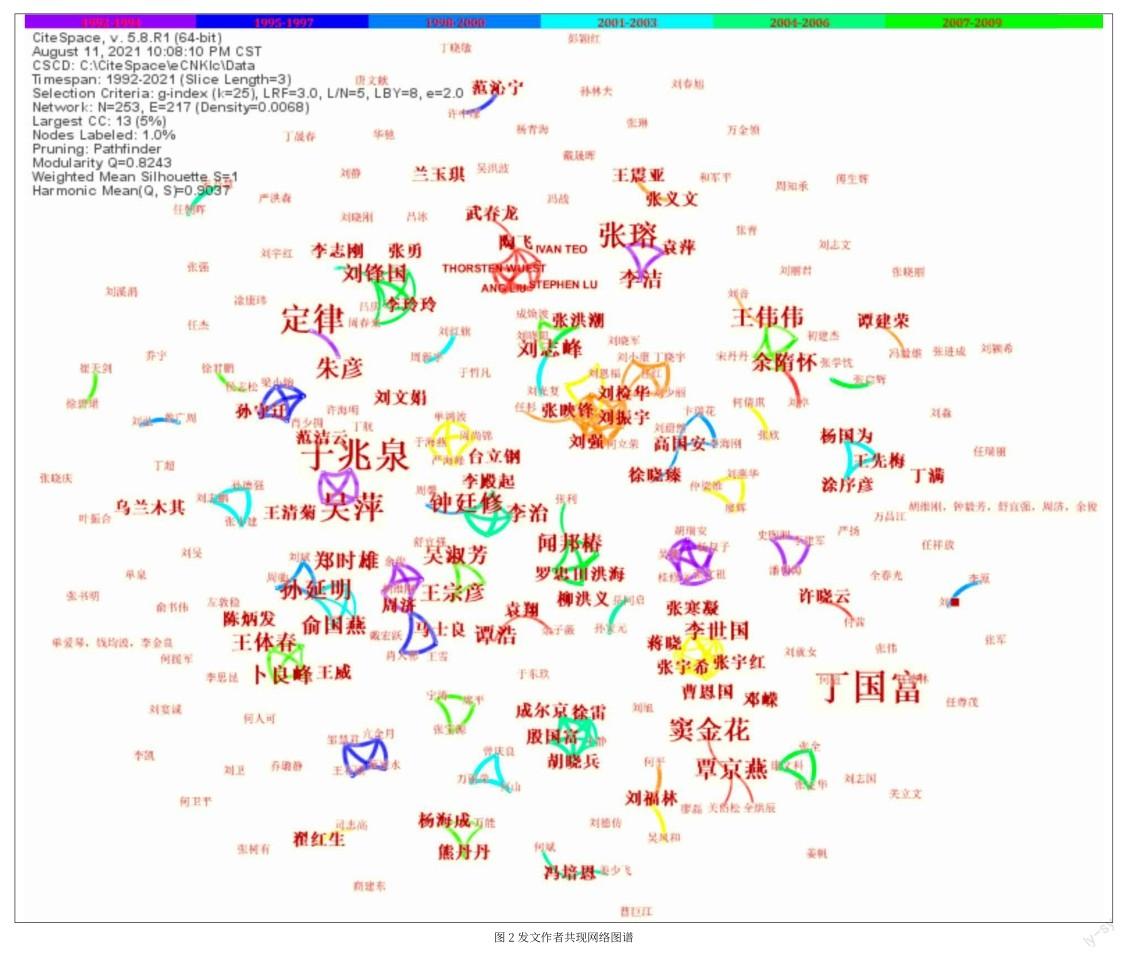

運用CiteSpace軟件對數據源做關于作者的聚類分析,得到文獻發文作者的共現知識圖譜,如圖2所示。由圖可知發文較多的學者,以及學者間的交流合作在圖譜中形成了一些作者子網絡結構。發文較多的學者中,北京津發科技股份有限公司的于兆泉和吳萍、上海理工大學的定律和上海電機學院的朱彥、北京科技大學的竇金花和覃京燕之間分別有合作,其他學者間合作較少。發文量不多的學者更是多為單獨節點。可見,學者間的合作多限于本單位內部,跨單位的合作研究較少,獨立作者發文較少。因此,該領域的深入研究還需要各位學者跨平臺、跨單位的交流與合作,才能形成團隊合力。

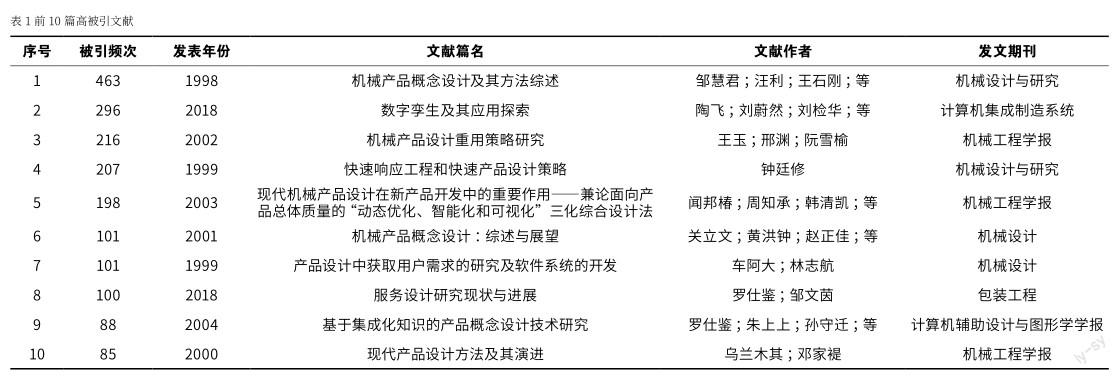

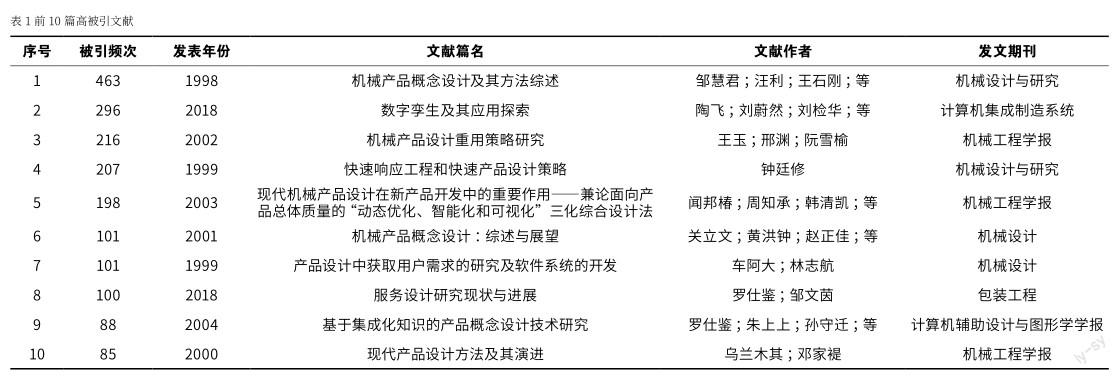

此外,借助CNKI檢索和傳統統計方法,整理前10篇高被引文獻(如表1所示)發現,高被引論文作者與發文較多學者并沒有較多的重合,研究深度和質量有待提高。

(四)智能產品設計研究的熱點與趨勢

1.熱點分析

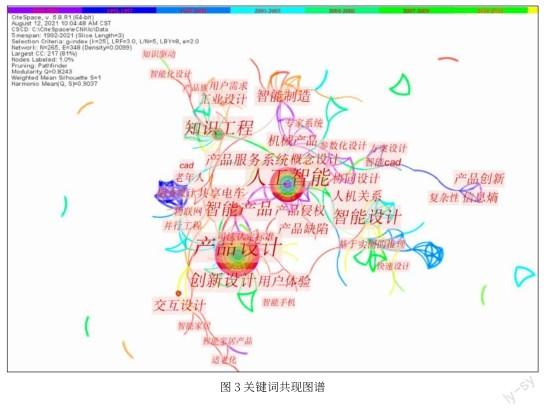

設置節點類型為Keyword,時間周期仍為1992-2022,時間切片設為3,g-index選擇準則k=25,得到國內智能產品設計關鍵詞知識圖譜,如圖3所示。從分析結果中的高頻詞數據可知,產品設計共出現71次,人工智能共出現59次。除此之外,智能產品、知識工程、智能設計、創新設計、智能制造、產品服務系統、用戶體驗和交互設計等關鍵詞出現頻次也較高。

在關鍵詞共現網絡分析的基礎上,對關鍵詞做聚類分析,得到關鍵詞聚類分析結果。其中“產品設計”“知識工程”“智能制造”“老年人”“創新設計”“智能設計”“復雜性”“人工智能”“產品設計模型”“并行工程”“物聯網”11個聚類,反映了國內智能產品設計領域的研究熱點。

2.趨勢分析

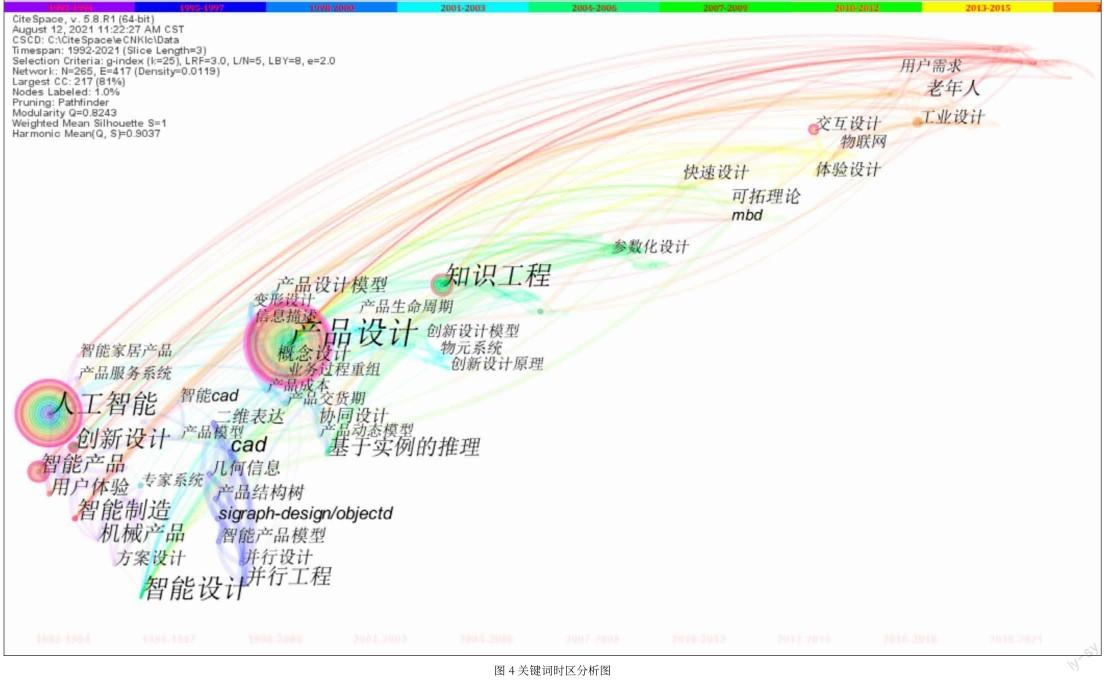

使用CiteSpace的TimeZone功能,可以得到關鍵詞的時區分析圖(如圖4所示)。由圖4可見,人工智能、智能產品、創新設計、智能制造等關鍵詞提出時間較早,之后隨著相關研究的增多,關鍵詞也愈發細化和增多,到1999年產品設計首次出現,并在之后的研究中反復疊加出現,從而形成圖上的最大年輪節點。在CiteSpace中,顯示全部關鍵詞,可見近兩年“適老化設計”“自然交互”“主動交互”等關鍵詞的出現,表明對智能產品設計提出了更高的要求。在產品設計類中,關鍵詞“產品設計”自1999年出現后,關于“產品設計”的相關研究不斷;在智能制造類中,2001~2016年的很長一段時間內,沒有再出現過此類關鍵詞,表明這段時間內該類研究處于低谷;老年人類的研究是從2014年出現的智能家居、體驗設計、交互設計開始的。

使用CiteSpace中的Burst Detection功能,獲取到1992~2022年之間智能產品設計主題相關的關鍵詞突現情況如圖5所示。可以看出“智能美學”“規則表達”“群體智能”等關鍵詞突現時間較早,是該研究方向上早期受關注的主題;中間出現過“并行工程”“智能設計”“知識工程”3個突現強度高的關鍵詞,說明21世紀初期技術性的研究受到關注;而“產品設計”“智能產品”“工業設計”“用戶體驗”“智能制造”“交互設計”6個關鍵詞是在近年來才凸顯出來的,而且“產品設計”“智能產品”“智能制造”和“交互設計”4個關鍵詞時至今日仍然備受關注。這些關鍵詞中突現強度最高的是“知識工程”,其次是“產品設計”和“智能產品”。

從以上分析可見,智能產品設計研究的發展趨勢,該主題的相關研究是一個逐步演進的過程,初步發展階段出現很多在相當長時間內一直被使用的關鍵詞,如人工智能、產品設計、智能產品、創新設計、智能制造、智能設計等;波動上升階段出現的關鍵詞有知識工程、參數化設計、快速設計、交互設計、體驗設計、物聯網;穩定上升階段研究熱點多在工業設計、老年人、用戶需求,以及適老化設計、自然交互、主動交互等方面。總體來看,該領域的研究呈現技術縱深化,方法多元化,場景復雜化的發展趨勢。技術方面,智能產品設計研究中對于自然交互、主動交互的追求,要求人工智能技術在圖像識別、語音識別等的基礎上向多傳感融合進一步發展;方法層面,為提升智能產品的性能,在傳統產品設計方法的基礎上,不斷強調用戶體驗、以人為本,管理學、心理學等領域的研究方法不斷引入,多元交叉的設計方法相繼出現;場景方面,智能產品設計研究從面向兒童、老年人的陪伴型產品向更多復雜場景擴展,更多智慧服務型智能產品將滲透到人類的生產生活、衣食住行等方方面面,智慧農業、智能制造、智慧交通、智慧醫療等均要求智能產品設計要考慮更復雜的場景。

結論

通過對國內智能產品設計相關研究論文成果的統計分析,采用CiteSpace科學可視化軟件中的各種功能,對智能產品設計的國內研究情況總結如下。

(1)智能產品設計的相關研究涉及工學、藝術學、社會學、法學等學科的不同領域,如工業通用技術及設備、計算機軟件及計算機應用、自動化技術、機械工業、電力工業、輕工業手工業、藝術設計等。(2)國內關于智能產品設計研究的發文集中在一批影響因子較高的優質期刊上,其中《包裝工程》上的相關發文量最高,占該研究主題總發文量的24%。(3)研究學者多來自大學,科研院所仍是智能產品設計研究的主力軍,但各研究機構之間的交流與合作較少,對智能產品設計的深入研究仍需要各機構學者的通力合作。(4)產品設計、人工智能是智能產品設計相關研究中出現最多的關鍵詞,產品設計、人工智能、知識工程和創新設計一直是該領域的研究熱點。(5)近兩年的研究熱點集中在適老化設計、用戶體驗、自然交互、主動交互方面,與老年人相關的研究主要體現在智能家居、體驗設計、交互設計方面。(6)智能產品設計研究經歷初步發展、波動上升和穩定上升3個階段,從概念形成、問題提出的探索,設計方法、支持技術的研究,到研究視角、研究思路的深入,正逐步產出更多成果。

由以上總結可以得出,未來智能產品設計的研究,呼喚深度的學科交叉、藝工融合、校企合作;需要各研究機構間加強交流、深度合作、互促共創;期待機器學習、人機交互、人腦思維等支撐技術研究取得突破性進展。未來智能產品設計的研究,應順應設計的進化發展規律,從“滿足我”“吸引我”“改變我”、向“理解我”轉變,將進一步拓寬不同領域智能產品的設計,進一步提升智能產品的性能,更多地考慮以人為本,在自然交互、主動交互、情感體驗、感性工學方面下功夫,由技術驅動向以人為本轉向,采用定性加定量的研究方法,基于用戶行為分析進行設計研究。

基金項目:南京工程學院創新基金面上項目(CKJB202211);江蘇高校哲學社會科學研究重大項目(2023SJZD108);南京工程學院文化藝術創意設計研究院開放基金重大項目(CACD202001)

參考文獻

[1]徐懸,劉鍵,嚴揚,等.智能化設計方法的發展及其理論動向[J].包裝工程,2020,41(04):10-19.

[2]李杰,陳超美.CiteSpace:科技文本挖掘機可視化(第2版)[M].北京:首都經濟貿易大學出版社,2017.

[3]鄒慧君,汪利,王石剛,等.機械產品概念設計及其方法綜述[J].機械設計與研究,1998(02):6-9+3.

[4]鐘廷修.快速響應工程和快速產品設計策略[J].機械設計與研究,1999(01):6-9+3.

[5]烏蘭木其,鄧家褆.現代產品設計方法及其演進[J].機械工程學報,2000(05):1-6.

[6]韓偉力,陳剛,董金祥.面向個性化服務的虛擬設計系統[J].計算機集成制造系統-CIMS,2001(12):13-18.

[7]聞邦椿,周知承,韓清凱,等.現代機械產品設計在新產品開發中的重要作用——兼論面向產品總體質量的“動態優化、智能化和可視化”三化綜合設計法[J].機械工程學報,2003(10):43-52.

[8]羅仕鑒,朱上上,孫守遷,等.基于集成化知識的產品概念設計技術研究[J].計算機輔助設計與圖形學學報,2004(03):261-266.

[9]李雪蓮.老年智能輪椅設計研究[J].機械設計,2014,31(04):100-105.

[10]李曉珊.居家養老模式下的智能產品設計研究[J].包裝工程,2015,36(06):77-80.

[11]覃京燕.人工智能對交互設計的影響研究[J].包裝工程,2017,38(20):27-31.

[12]王瑞.基于自然交互方式的智能產品設計研究[J].機械設計,2019,36(S1):29-33.

[13]覃京燕,陳智博,張文昊,等.家庭智能產品的主動交互設計研究[J].包裝工程,2019,40(20):67-73.

[14]孫凌云,張于揚,周志斌,等.以人為中心的智能產品設計現狀和發展趨勢[J].包裝工程,2020,41(02):1-6.

[15]王江濤,何人可.基于用戶行為的智能家居產品設計方法研究與應用[J].包裝工程,2021,42(12):142-148.

[16]陳思安,陸定邦*,張春紅.基于CITESPACE的國內音響設計領域知識圖譜分析研究[J].設計,2023,36(11):83-87.