作為符號藝術的繪畫

《視閾與繪畫:凝視的邏輯》是當代英國著名藝術理論家、藝術史家諾曼·布列遜(William Norman Bryson)的“新藝術史”三部曲之一。他批判貢布里希的感知論使得繪畫的社會性和歷史維度被忽略,提出繪畫是符號的藝術這一觀點。他堅持從唯物主義視角研究繪畫,歸納了唯物主義藝術史的兩組關鍵詞—檔案的和批判的。他指出西方傳統遮蔽了勞作的身體,圖式在選擇的母體中被提出,繪畫過程的延續性被否定,雙重掩蓋的結果使繪畫無法作為符號來思考,影像只能作為感知的再度呈現。為了消除身體僵化的凝視,我們應有意識地進入瞥見的視覺實踐,關注勞作的身體,關注繪畫如何引導闡釋,思考被繪畫激活的社會構成中的話語。

二十世紀六七十年代以來,視覺藝術的范圍不斷擴大,出現了與傳統美術史研究相對的“新藝術史”。藝術史的研究方法趨向多元化,其中包括新馬克思主義、符號學、圖像學、女性主義、結構主義等多種方法和流派。符號學的研究方法興起于20世紀60年代、流行于80年代,代表人物有羅蘭·巴特、夏皮羅、諾曼·布列遜等人。

諾曼·布列遜1949年出生于英國蘇格蘭格拉斯哥,現為英國倫敦大學斯萊德美術學院教授、藝術史和藝術理論研究中心主任。他主張從符號學的角度研究藝術史,其著作《視閾與繪畫:凝視的邏輯》《語詞與圖像:舊王朝時期的法國繪畫》《傳統與欲望:從大衛到德拉克羅瓦》被稱為“新藝術史”三部曲。《視閾與繪畫:凝視的邏輯》回答了什么是繪畫,繪畫和感知的關系是什么,繪畫與傳統、權力的關系如何表現,凝視的邏輯表現為什么等問題,不僅推動了藝術史研究的進程,也在這個符號和圖像泛濫的視覺文化時代為我們重新審視處于社會話語中的影像提供了新的視角。

什么是繪畫

在本書的前三章,布列遜否認了恩斯特·貢布里希在《藝術與錯覺》中提出的“繪畫是一種知覺的記錄”這一觀點,以及闡明了他否定感知論的原因。貢布里希受到卡爾·波普爾不完全歸納理論的影響,提出認知圖示是畫家的主要謄抄工具。卡爾·波普爾在其著作《認知圖式》一書中提出P1→TS→EE→P2的循環理論,其中P1指初始問題,TS是嘗試性的解決方案,EE指去謬,假設的優劣得到證偽,其結果是產生新的問題P2。貢布里希以此類比畫家的工作,即“涉及影像生產的傳統認知圖式習俗在新穎條件壓力下的逐步改變”所構成的持續發展。正如科學真理無法從實證經驗中得出,繪畫也不能寄希望于生產出一個真實確鑿或絕對能夠完美對應于視覺真實的影像,由此本質拷貝的可能性被棄絕。貢布里希認為在眼睛與世界之間、在視網膜與畫布之間還存在一種“認知圖式”,正是“圖式”決定了藝術家看到什么,想看到什么,以及能看到什么。他的理論核心在于超越認知圖式而接觸世界,抵達不斷被測試認知圖式的世界,當意識和世界能發生親密無間的接觸時,生產本質拷貝的唯一困難就在于認知圖式的操作或是畫家手部的問題了。但是在這一進步理論中,波普爾和貢布里希似乎也犯了不完全歸納法中“積累主義”的錯誤。布列遜認為貢布里希的感知論壓抑了影像的社會特征以及它作為符號而存在的實際情況,貢布里希對于感知心理學的強調使得繪畫的歷史性和社會維度被忽略。

布列遜指出貢布里希的“圖式—矯正”理論與普里尼的藝術史進步論相似點體現于相信繪畫在理想狀態下朝著“本質復制”的目標不斷逼近,他將這一再現論的繪畫傳統類比為胡塞爾意義上的“自然態度”。他認為自然態度的視界包含了五個特征:第一,歷史維度的缺失。歷史在影像的生產闡釋過程中沒有觸及本質,僅作為表面發生變化的景觀。第二,二元論。畫家的存在被描述為兩個點,視網膜和畫筆。這一認識論的背后潛藏著這一認知,世界是卓越的,而畫家只是在畫紙上記錄世界的一般工具。第三,以感知為中心。繪畫屬于感知領域,因而不能精確感知世界的畫家是劣等的,他無法朝著本質拷貝的目標前進。第四,風格是限制,阻礙了影像被觀看的凝視吸收的速度。達到本質拷貝目標的繪畫不應具備任何風格標志,完美的繪畫要褪去一切人工生產的痕跡。第五,傳輸模型。影像的主要目的是將感知從畫家傳輸給觀者,這一傳輸僅與發送者和接收者有關,在此之外的社會結構是被忽略的。而布列遜采取了與自然態度完全對立的視角來研究繪畫,即唯物主義視角。

由于風格學過多注重形態學分析而忽略了圖像的語義維度,圖像學則忽視繪畫實踐的物質性,布列遜提倡對繪畫符號的“能指”和“所指”給予同等關注的“結合分析”,這一前提是承認“繪畫作為一種符號”的事實。模仿論阻礙了符號作為藝術史的知識對象,它將再現視為一個感知的過程,原初的視像一旦被傳遞,模仿的條件就能夠被滿足,因而模仿論可以總結為識認(recognition)。識認的邏輯體現為,觀者在面對圖像時,不是被動地接受圖像傳遞的感知材料,而是對圖像進行識認,識認發生的場域是社會,其規則由文化決定、由文化生產。

寫實主義影像的說服力不是來自本質拷貝,而是來自符號的顯義和隱義之間被建構的差異性。這一差異所產生的過度的命運取決于官方圖像學維持自身權利的能力,由此解釋了文本的延續和歷史繪畫的中心地位,以及真實效應的消失。

繪畫為何無法被作為符號來思考

第四章布列遜提出“繪畫是一門符號的藝術”這一觀點,同時分析了形式主義研究與索緒爾的符號系統中存在的弊端,他認為形式主義忽視了繪畫所處的社會話語,繪畫的語義只有在與社會構造的互動中才能被識認,并且隨著話語的波動而變化。因為影像通過與話語的互動生產意義,獲得識認,所以唯物主義的藝術史既要重視過往的影像與話語互動留下的證據,并建立其與社會構成的歷史發展的證據之間的相關性,也要關注與一直處在社會構造中循環的話語接觸的影像產生的新意義。由此布列遜指出唯物主義藝術史的特征,一是檔案的、歷史書寫的;二是批判的、詮釋的。

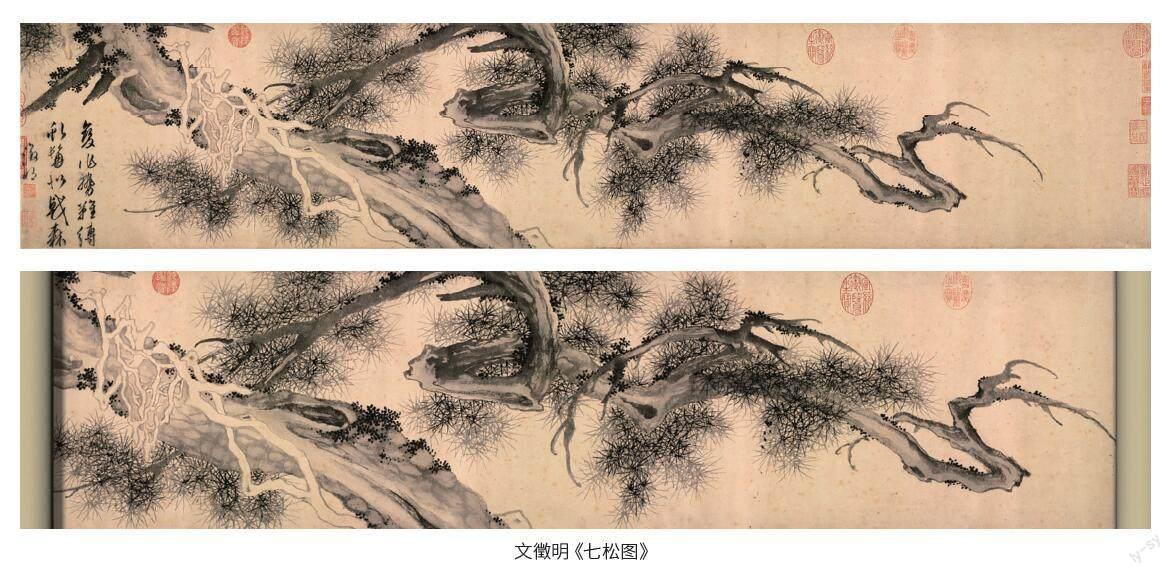

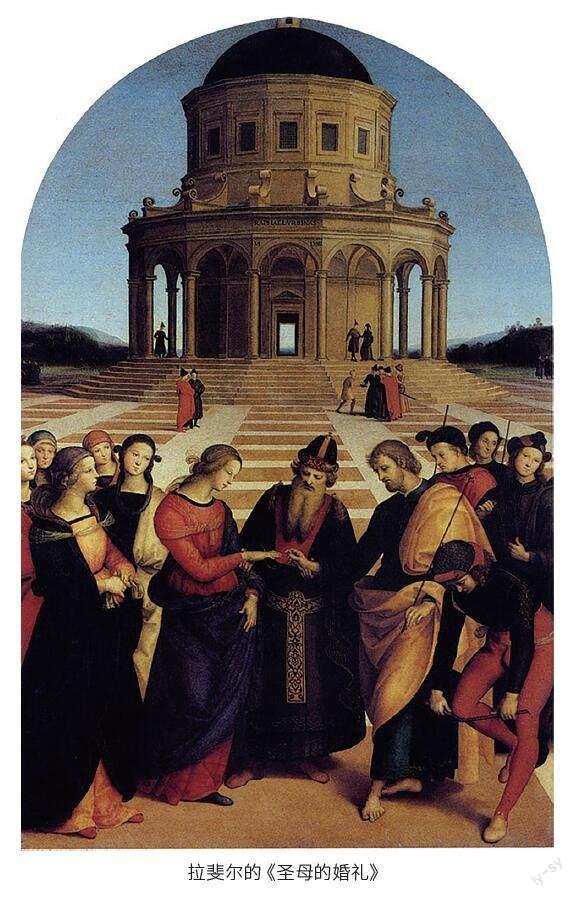

第五章中布列遜通過分析歐洲的繪畫傳統探討為什么其無法將繪畫作為符號來思考。他提出西方繪畫的構圖、色彩、筆法和技巧等建立在對指示性關系否認的基礎之上,建立在畫家延續的空間、勞作的身體消失的基礎之上,這種否認和消失既是對畫家而言,也是對觀者而言。反觀中國畫是建立在對指示符號的承認甚至發揚的基礎上,例如謝赫的六法中強調的“骨法用筆”。在西方油畫中,背景和顏料都要服從消除性命令,筆跡掩蓋畫布,筆跡又遮蓋筆跡。而中國水墨畫中一切人為的痕跡都具有可見性,從繪畫軌跡中我們也可以想象到畫家勞作的身體與延續的空間。

例如在西方油畫中,文藝復興盛期拉斐爾的《圣母的婚禮》,畫面中覆蓋性的筆觸完全遮蔽了藝術家的創作過程,觀者無法看到藝術家實踐的身體,由此勞作身體的空間被否認,一個固定的瞬間被置于畫面之中,而觀者也只需對畫面凝神靜觀即可。但在中國繪畫中,以明代畫家文徵明的《七松圖》為例,隨著畫家筆觸在畫面上的展演,我們可以構想出畫家身體勞作的痕跡,我們的目光仿佛也跟隨畫家流動的水墨在畫面上移動,因而觀者是用瞥見的方式來欣賞繪畫。

與之相對應,布列遜提出凝視和瞥見這一二元對立的視覺實踐。凝視是去身體化的視閾,其邏輯體現在:一,在繪畫和觀看的物質實踐中,身體被縮減為最小的認知圖式,即視網膜上的黃斑;二,畫面中被揭示的永恒瞬間,過程已被從世界和繪畫中消除,(畫家和觀者)凝視的瞬間被置于過程之外,觀看建構為時間和空間的消除以及身體的消失。而瞥見訴諸的是延續性時間中的視覺,觀看的過程和身體勞作的痕跡都不會被排除在外。瞥見指向的是欲望和實踐中的身體,挑戰的是理性主義的根基,西方繪畫通過遮蔽符號的組合軸和聚合軸,使得被雙重掩蓋的繪畫無法被作為符號來思考。影像的背后是繪畫和觀看的實踐,是符號作為物質勞作進行闡釋的活動,我們應有意識地進入瞥見的視覺實踐,觀照勞作的身體、物質實踐的身體。

繪畫與權力、話語的關系如何

布列遜在第六章《影像、話語和權力》中勾勒了一個政治、經濟和意識實踐互動的模型。關于繪畫在社會構成中的角色,普遍被人接受的觀點是技術自覺論。他認為體現技術自主概念的感知論和藝術贊助分析都忽視了繪畫符號的內在社會屬性,除了僅屬于圖像的規則,所有識認規則都無時無刻地與社會經濟、政治領域發生互動。圖像也并非封閉的符號,它是由多層重疊的符號系統構成,在圖像、觀者與文化間“循環”。意義的生產也不是靜止的,不是在凝視中凍結的瞬間,而是在跨越繪畫和觀看主體的實踐內部連續不斷發生的,是與政治、經濟實踐不斷互動的,它具有能動性和易變性。

視覺具有雙重性,這意味著在觀看的同時也正在被他者觀看,作為個體的觀看主體進入了視覺性的社會網絡;視覺同時也是一種權力,這種權力也暗含著他者的潛在權力。布列遜指出,視覺強調無中介的視覺經驗,它可以用二元視覺結構—視網膜和光來表示,而視覺性強調視覺的社會建構,它可以用三元結構—視網膜、符號之屏以及光來表示。布列遜認為在人的眼睛與外部世界之間插入了一道符號之屏,這一符號之屏由社會政治經濟領域中的各種話語構成,并構成了視覺性,正是這道符號之屏使人的視覺社會化了。如此一來,我們所見的不僅是一個由光、影和各種幾何形狀所構成的視覺場,還是一個充滿了權力和話語的場所。因此,視覺圖像不僅是一種知覺的物質化呈現,還是一個充滿各種話語交織和意義的場所。

觀者對于圖像的識認是一種內在于社會領域的話語實踐,并無時無刻不與政治、經濟等領域發生著廣泛的互動作用。觀者的識認是一次又一次的意義生產,其結果是推動話語流的循環來不斷地塑造周圍的社會文化環境,并由此對整個社會構成起到積極的建構作用。

“所有影像的流動是從它(身體)不可見的筋肉向外,而不是從它(身體)熱切的凝視向內的。”在后記中,布列遜又提出了“不可見的身體”引發讀者思考,西方繪畫遮蔽了勞作的身體,并以“誘惑的愉悅”作為補償,從而凝視賦予了性以特權位置,勞作的綿延讓位于欲望的纏綿。那么對于被否認的勞作的身體的空間,布列遜強調我們要關注繪畫如何引導闡釋,而不是決定闡釋,以及思考被遮蔽的勞作的身體背后被繪畫所激活的社會構成中的話語。

總 結

作為“新藝術史”的代表人物之一,布列遜的符號學藝術史觀為界定繪畫的本質以及繪畫與權力、話語的關系提供了新的思路,從批判貢布里希的知覺論到提出“繪畫是一門符號的藝術”,他用話語代替知覺,將繪畫重新置于社會領域之中。他堅持從唯物主義的角度研究藝術史,強調繪畫所激活的識認行為是意義的生產而不是感知,揭示了權力和話語在藝術史中的運作機制。觀者對于繪畫材料的識認是隨著世界的變化而變化的,藝術史也不能宣稱擁有對材料絕對的認知。21世紀初,布列遜受到神經元科學的影響,其視覺圖像理論略有改變,他獨到的見解或許值得商榷,但是在這個視覺文化時代,不僅對于藝術史學科的進步意義非凡,也為我們和異域文化的對話提供了新的思路。

作者簡介:楊娟,女,漢族,山西運城人,碩士研究生,四川大學藝術學院;研究方向:文化遺產與藝術管理。