數學學習的核心經驗有哪些?

□ 胡亞蘭 安徽省合肥市肥西縣上派鎮中心幼兒園

學前階段的數學教育,是以培養學前兒童數理邏輯思維、為學前兒童今后數學學習打好基礎為目的啟蒙教育。因此,對于每個學前兒童而言,在此階段接受一定的數學學習是必不可少的。但由于此階段學前兒童的認知水平不足,所以,教師對數學課程內容的設計不會過于復雜和抽象,課程通常會以直觀具體的形式展示給幼兒。

核心經驗是指某一知識領域中最關鍵、最核心的概念、技能,它對這一知識領域具有組織性、整合性的作用,而且對學前兒童理解、掌握、運用和發展該知識領域起著至關重要的作用。學前兒童數學核心經驗,顧名思義,就是幼兒園數學領域當中最重要、最關鍵的概念。在幼兒園的數學教育中,我們無須提供大量形式上的訓練,亦不需要直接進入數學的學科教學,而應開展以鍛煉幼兒數學思維為目的的邏輯式教學。心理學相關研究表明,幼兒階段的孩子對圖形和直觀事物較為敏感,因此我們可以采取直觀化的教學方式(如展示圖片、播放動畫等),幫助幼兒快速進入數學學習當中。

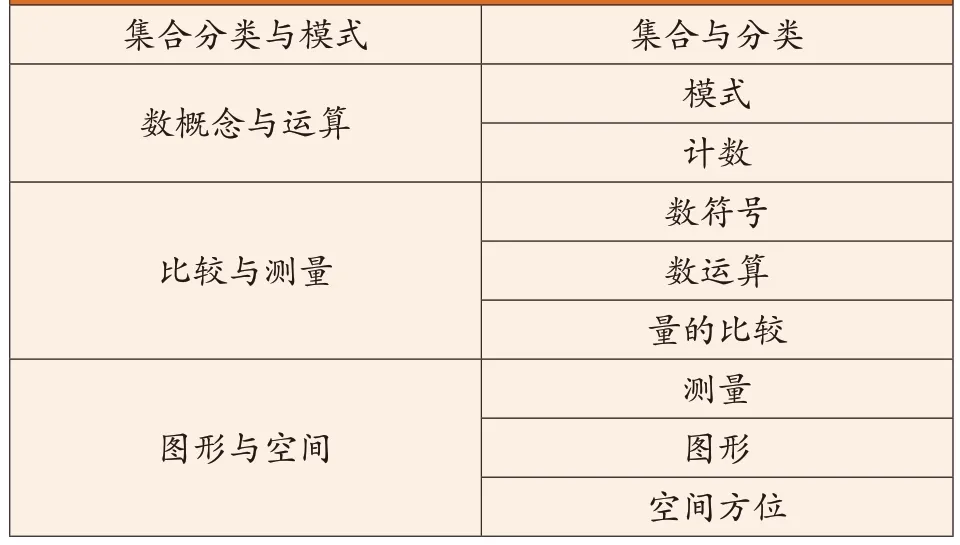

一般而言,學前兒童數學核心經驗分為以下四個方面:集合分類與模式、數概念與運算、比較與測量、圖形與空間。在每個方面當中,又可分為幾個子專題來展開具體教學。

學前兒童數學核心經驗

學前兒童數學核心經驗的四個方面對幼兒的身心起到的作用是不盡相同的。為了培養幼兒的數學思維,我們需要通過一些具體直觀的事物來幫助他們理解數、圖形等基本的概念。

集合分類與模式

通俗地說,集合就是指具有某種相同屬性的事物的全體。舉例來說,橙子、蘋果、香蕉是不一樣的,但是它們都可以歸為“水果”類,也就是說橙子、蘋果、香蕉是具有相同屬性的。而分類是將一組事物按照特定的標準加以區分,并進行歸類的過程,其與集合的概念是不相同的。既然集合與分類兩個概念不相同,那么我們為什么要將二者放在一起呢?其原因在于二者本質上是緊密聯系的,分類是兒童對集合進行區分的過程,也是其集合思想的體現。

在集合與分類這一版塊中,需要著重培養幼兒的自主探究能力。當幼兒面對新生事物時,他們首先會細心觀察該事物,并且嘗試發現其特征。在面對不同事物之時,他們可以通過觀察、比較和分析,描述不同種類事物的特征,據此他們可以做到正確歸類。需要特別注意的是,在分類的過程中,同一組物體的分類方式是不唯一的,允許有多種分類方式。因此,當個別幼兒采取的分類方式與標準不同時,可以詢問他為何采取這樣的方式,借此培養幼兒的批判性思維。

數概念與運算

在日常生活中,幼兒經常會遇到一些數字問題。通過查閱數學史,我們發現,現今廣泛使用的數字“1、2、3……9”被稱為阿拉伯數字。其實,早在幾千年前,數字是古代印度人在生產和實踐中逐步創造出來的,用來表示物品的數量。盡管有多種記數方式,但是普遍來看,阿拉伯數字的記數方式更為簡單方便。

為了給幼兒講述數字的來歷,可以采取講小故事的方式輔助教學。幼兒初步了解數字之后,就要涉及數之間的運算了。實際上,幼兒園里的數運算主要是10 以內的加減運算,是在初步了解10 個數字的基礎上拓展延伸的。幼兒一開始會采取“數手指”的方式來記數,比如有1 個蘋果就伸出1 根手指,有2 個蘋果就伸出2 根手指,以此類推。剛開始數物體時,幼兒偶爾會犯一些小錯誤,但是時間長了,他們會漸漸習慣用數手指的方式來記數。與此相似的是,當他們面對數運算問題時,也會通過這樣的過程來解決。比如,當被問及“2+2=?”時,他們會借助數蘋果來完成數的運算,先數出2 個蘋果,即伸出2 根手指,再數出2個蘋果,即再伸出2 根手指,最后他們數了數伸出的手指,得出答案是4。

一般而言,當他們熟練掌握10 以內的數字運算后,就不會采取“數手指”的方法來幫助運算了。減法運算的過程也是類似的,幼兒往往需要通過一些具體實物的演示來幫助自己理解其中的運算過程。在數的概念與運算這一環節中,幼兒可以初步了解一些數字概念與數的運算過程,提高自己的數學運算能力,還為今后的加減運算學習打下了良好的基礎。

比較與測量

在比較與測量這一部分中,需要著重培養幼兒的動手能力和觀察能力,通過具體實踐操作,使幼兒對“量”有一個較為清晰的認知。在日常生活中,長度、面積、重量、身高、大小等都是需要比較或測量的。比較是指根據某些具體屬性建立兩個或兩組物品間的關系,是兒童數學學習的常用方法之一,而測量是把一個待測定的量與一個標準的同類量進行比較。因此,比較和測量之間的關系是辯證統一的,它們是具有緊密聯系的兩個概念。

在進行比較的過程中,首先需要了解和確定物體的屬性。一般而言,對于大小、長短、高矮、粗細、厚薄等量的屬性,我們可以利用數學語言加以描述。比如,比較兩只鉛筆哪只長、哪只短,我們需要將一些基本的概念闡明清楚。如長短是指物體兩端之間距離的長度。在具體給幼兒進行演示的時候,需使用一些直觀的工具,幫助他們建立直觀印象。舉例來說,當幼兒看到老師進行比較時,他們的頭腦中會留下深刻的印象,等到自己比較時就會自動提取出來,模仿老師比較操作的過程。

圖形與空間

圖形與空間這部分內容屬于較為直觀的幼兒數學學習內容。幾何圖形最大的特點就在于直觀,而對幼兒而言,學會讀圖、識圖是極其重要的。尤其是對還未真正進入小學的幼兒們來說,如果圖形中有與他們喜歡的小動物相似的,他們自然會饒有興趣地看下去,并且保持一定的熱情去學習。一般而言,孩子在3 歲時,就能夠理解并使用常用的方位詞,如上、下、里、外等。4-5 歲時,幼兒會根據一定的參照體系來定位和描述物體的位置。在這些能力的塑造過程中,幼兒園的數學教育起到了至關重要的作用。在大約兩三年的幼兒數學教育中,幼兒可以初步形成對空間的認知和理解。

在幾何圖形方面,幼兒在具體學習過程中會對圖形有一定的了解,久而久之,便能對一些幾何圖形進行清楚準確地識別。心理學研究表明,孩子在4 歲時,可以在大腦中想象簡單圖形的旋轉;到5 歲時,則可以根據大腦中的圖像,有意識地通過翻轉、旋轉、移動來匹配形狀。以上轉動,很多時候是以90 度作為參考標準的。到了6 歲以后,幼兒開始在大腦中操作非90 度的旋轉。事實上,孩子對立體圖形的認知與空間推理是密切相關的,即幼兒對二維與三維物體的認知是有很大關聯的。

在學前兒童數學教學的過程中,教師應當有效地運用集合分類與模式、數概念與運算、比較與測量、圖形與空間等四個方面激發幼兒學習數學的興趣,促進幼兒數學思維的發展,從而幫助幼兒較好地建立數學核心經驗。