打工人,拿走“科幻諾貝爾獎”

寇大庸

2023年10月18日,第81屆世界科幻大會在成都開幕,人們走過科幻館的“時空隧道”

時隔7年,中國作家再次獲得科幻小說屆的至高殊榮“雨果獎”。

10月21日晚,第81屆雨果獎獲獎名單揭曉,作家海漄憑借作品《時空畫師》榮獲最佳短中篇小說。

雨果獎被視為“科幻小說界的諾貝爾文學獎”,海漄是繼劉慈欣、郝景芳之后第三位獲得雨果獎的中國作家。

海漄是誰?這是一個哪怕對科幻迷來說也挺陌生的名字。

網上僅有關于他的零碎消息,1990年生于湖南湘潭,現居深圳,金融工作者,非職業作家,頗為神秘。直至獲獎當晚,關注海漄豆瓣的粉絲也不過幾百,想在網上閱讀他的作品都需要費些周折。

但他的科幻作品早已琳瑯地擺在世人面前。從2011年開始,海漄創作了《江之怒》《血災》《龍骸》《走蛟》《盡化塔》《時空畫師》等作品。

海漄身處競爭激烈的金融行業,更像一名典型的“社畜”。

2023年10月21日,海漄發表獲獎感言

白天打工,晚上創作

“雨果獎”新貴,其實是金融“打工人”。海漄的職業身份與寫作成就之間的反差,讓人津津樂道。

拋開成就本身,海漄的故事,讓無數年輕人仿佛看到了自己的影子。

像大多數人一樣,畢業之后,海漄來到深圳,進入金融行業打拼,如今是招商銀行深圳分行的一名普通員工。

這是一份極具“現實主義”的工作,每天都要埋頭于金錢與績效的計算之中,一點兒都不酷,甚至和富有浪漫精神、任由想象力馳騁的科幻一點都不搭邊。

但往往在這種普通的敘事中,科幻是點亮平凡生活的那一株火焰。海漄從小到大都愛好科幻小說。他小時候經常去新華書店,在那里,《海底兩萬里》《珊瑚島上的死光》等科幻作品,讓他的思維與想象力穿越了現實的界限。

上初中后,他讀到了《科幻世界》雜志,猶如被閃電擊中一般,此后對科幻小說的熱情一發不可收拾。他自稱:“從兒時起,故鄉的書店就為我搭建了一處曲徑通幽的私人花園,而科幻就是其中最美的風景。”

長大之后,他一直將它珍藏于心,成為他應對瑣碎生活的“一處曲徑通幽的私人花園”。哪怕工作繁忙的工作,只要“睡前翻幾頁科幻小說,和幾位從未見過的朋友聊聊對科學、對科幻的看法,就足以讓我放下疲憊,安然入睡了”。海漄在接受媒體采訪時,如此說道。

科幻小說,成為一名普通人超越自己平凡生活的手段。

和大多數創作者一樣,海漄的創作動力也源于自己對科幻小說的愛。海漄的創作之路始于2011年,不過那時候他只是抱著“看多了我也來試試”的想法嘗試一下,自己也沒太當回事。

直到2016年,他的工作發生變動,自己有機會騰出更多的時間來從事創作,他的創作生涯才算真正穩定下來,此后便兢兢業業,嚴肅對待。

劉慈欣

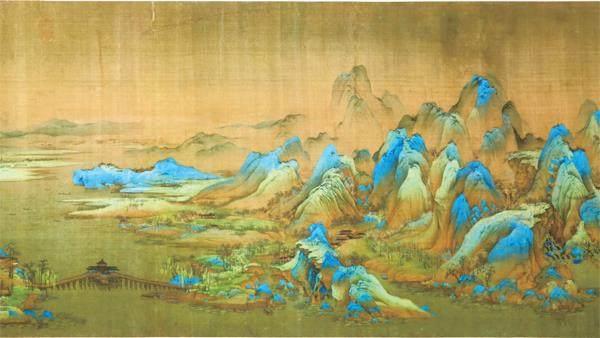

傳世名畫《千里江山圖》局部

雖然他和劉慈欣一樣,都是以非職業創作者的身份出道,但他們的創作處境卻截然不同。劉慈欣在電廠的工作并不繁忙,他自己也像一個“老油子”般,時常偷閑進行創作,“把單位里的劣質液晶顯示器一歪,別人就不知道你在干嗎”。

相較之下,海漄身處競爭激烈的金融行業,更像一名典型的“社畜”,工作占據了他大部分的時間。“能夠留給我寫科幻的時間非常少。經常晚上11點才能到家,這是一種常態。星期六、星期天也經常要加班。”

但是,他身上有著嚴肅創作者特有的持續創作意識,而他身為金融工作者培養的自律素養也發揮了不少的作用。

盡管工作繁忙,但“我晚上回家以后,把別人可能用來刷手機或者看短視頻的時間花到了寫作上。在工作中養成的自律和目標感,也幫助了我”。他表示,自己如果定下了創作目標,比如今天要寫1000字,那么無論如何都要寫足這1000字。

然而,這樣擠出來的時間,還是影響到了他的創作產出。由于他每天只能在日常工作、照料小孩的間隙抽空寫上一陣,所以他目前只能保持著一年兩到三篇中短篇小說的創作速度。

他坦言:“如果對標許多類型小說作者,這個產量是很不合格的,即使放在科幻圈內也是個很低的水準。”

海漄的創作經歷,對面臨日益增長的社會壓力的年輕人來說,無疑是一種激勵。在得獎之后,他有這樣一番自白:“現在我離開了故鄉,在大城市做了一個非常平凡但很繁忙的工作,我們要忠于理想,也要面對現實。在日常緊張的工作中,我計算著我的時間、計算著我的收入,但也記得抬頭仰望星空。”

以歷史入科幻

從2021年《江之怒》開始,海漄陸續創作了《血災》《龍骸》《走蛟》《盡化塔》等作品,逐步確立了把歷史與科幻結合起來的創作風格,借助歷史的真實與科幻的不真實,達到一種亦真亦幻的歷史想象與科幻寫作。

歷史視野、科幻靈感與人文關懷,是海漄創作的特色。如《盡化塔》便是一部的極具“海漄風格”的作品。其講述的是利用VR技術修復大同釋迦塔的故事。

《盡化塔》整個故事的科幻色彩并不濃烈,但以木塔為媒介,將歷史上的建塔匠人與“未來”的守塔人聯系在一起,為故事賦予了厚重感與縱深感。讀完這個故事,讀者可以從中領略建筑藝術凝結的人類精神與智慧,反而容易讓人跳出類型的框架,讓人忘記了這是一篇科幻小說。

而此次獲得“雨果獎”的《時空畫師》,創作于2022年,則被海漄視為自己科幻創作的階段性小結,是自己“在想象力與歷史傳奇中平衡得最好”的一部作品。

《時空畫師》的原型,是中國傳世名畫《千里江山圖》的創作者王希孟。在歷史上,王希孟的經歷充滿了傳奇色彩和諸多謎團,對他的記載僅限于北宋宰相蔡京在《千里江山圖》中的題跋中的寥寥數語:“政和三年閏四月八日賜。希孟年十八歲,昔在畫學為生徒,召入禁中‘文書庫,數以畫獻,未甚工。上知其性可教,遂誨諭之,親授其法,不逾半歲,乃以此圖進。上嘉之,因以賜臣京,謂天下士在作之而已。”

在世人對《千里江山圖》的驚鴻一瞥之后,王希孟這個人就仿佛消失一般,歷史上再無痕跡。再次出現,已是清代宋犖在《西陂類稿》中提到他“進得一圖身便死”。

《科幻世界》雜志

《時空畫師》創造了無英文譯本、全憑中文作品獲獎的歷史。

王希孟撲朔迷離的人生經歷,引起了海漄的好奇心。在接受《新京報》的采訪時,他回溯了自己的創作動機:“這位名為‘希孟的天才少年,何德何能竟得于書畫一途自號‘天下一人的宋徽宗親自指點?他又師承何處,未及弱冠便有如此功力?我隱隱發現希孟的人生好似一個木偶,每個關鍵節點背后都隱隱透出權相蔡京的身影。希孟、宋徽宗、蔡京他們三人有怎樣的糾葛,希孟隕落的真相是不是就隱藏其中?”

而《千里江山圖》中描繪的許多景物,都在現實中有其原型,自幼深居宮院高墻之內的王希孟,如何能夠知曉這些景物的樣貌?這個問題促使海漄在這個故事中使用了“高維空間”這個科幻靈感。

在《時空畫師》里,主人公趙希孟是一個可以在高維空間進行時空穿梭的人。而他之所以能夠畫出《千里江山圖》里的景物,正是因為自己可以通過冥想抽離肉身,前往各地飽覽風物,而他的“進得一圖身便死”,也是因為看到了幾十年后北宋被金滅亡的未來,向宋徽宗進獻《千里餓殍圖》以示警告的結果。

很多人批評《時空畫師》的科幻元素太“軟”,僅一個高維空間的時空穿梭,而且還是被前人用爛的創意。

但科幻的“軟硬”或許并不是海漄關心的重點,通過高維空間這個科幻點子,海漄講述了一段頗具說服力的“趙希孟”小傳。聯系到北宋滅亡的歷史,讀罷不禁使人恍惚,如果宋徽宗聽取了“趙希孟”的進言,重視金朝這個敵人,歷史走向是否會有什么不一樣。

根本上來說,科幻對于海漄來說,最重要的是提供了敘事的自由度。以歷史入科幻,借科幻抒發人文精神,才是海漄核心的創作意圖。

他自言道,創作歷史科幻就是“創造一個個恍若紀錄片般真實、歷史般厚重,但又天馬行空的幻想世界,用其中角色的掙扎和反抗來體現人類的勇氣”。“某種意義上,歷史科幻不是為了尋找一塊新異域去探險,而是從這生于斯長于斯的文化中,重拾那些可以打動我們、打動全人類的東西。它是過去的,但面對的卻是未來。”

電視劇《三體》劇照

中國科幻本土化

本屆雨果獎評選委員會負責人戴夫·邁卡蒂表示,海漄的《時空畫師》創造了無英文譯本、全憑中文作品獲獎的歷史。

這的確是此前難以想象的事情。2016年郝景芳憑借 《北京折疊》獲獎時,當時的輿論普遍認為,中國科幻小說要在世界舞臺上大放異彩,翻譯起到的作用很大。郝景芳自己也認為,“小說的翻譯與被接受程度緊密相關”。

而在7年后,海漄能夠憑借中文作品獲獎,稱得上是里程碑式的一步。僅從三部雨果獎的得獎作品而論,也能看出科幻小說界對中國科幻小說的了解正變得愈發精細、深入。

如果說,2015年劉慈欣的獲獎,被認為是“單槍匹馬把中國科幻提升至世界水平”,那么此次海漄獲獎,意味著中國科幻已經能夠持續地產出有影響力的作品。從劉慈欣到海漄,同樣反映了中國科幻小說創作在主題、類型的迭代。

在劉慈欣的獲獎激起了新一輪的中國科幻熱潮之后,國內的科幻文化土壤變得愈發深厚,《2021科幻網文新趨勢報告》里提到了一組數據,2020年從事科幻網文的創作者相比2016年增長了189%,僅在閱文平臺的創作者就有51.5萬人。

影視作品對科幻小說的頻頻改編,也令科幻小說找到了產業化的途徑,具備了造血機制,同時還能通向更廣大的受眾。

同時,我國科幻小說的影響力也與日俱增。

如果說劉慈欣的《三體》呈現出了格局宏大的“行星意識”,憑借總領人類文明的壯闊氣魄以及層出不窮的科幻點子,征服了廣大讀者。

那么郝景芳的《北京折疊》則首次將視線轉向中國本土,借由“科幻現實主義”的寫作描繪出現實的復雜深度。

此番海漄以中國歷史人物為題材得獎,則是一個新的標志。《時空畫師》雖是科幻小說,但核心是對中國“士人精神”的闡發與抒懷,能夠以這種切口更小,情感表達也更為細膩、本土化的作品得獎,本身就反映了科幻小說界對中國文化的接受與理解已經達到了一個新的高度。

對于整個中國科幻界而言,海漄的作品能夠得到雨果獎的肯定,最大的意義在于激發創作者的創作自信:根植于中國文化的本土化科幻小說不是敝帚自珍的小眾讀物,而是有機會走向世界級的舞臺。

特約編輯姜雯 吳擎 jw@nfcmag.com