從“熟悉的陌生人”到“可親可近的一家人”

趙翠榮?謝剛?王舒?庹雅靜

摘 要|大學生常有入校前人際經驗不足、入校后人際交集不多的狀況。以班級為單位的團體輔導具有“組織便捷性、關系真實性、經驗可復制性”的優勢。同時以班級為單位的團體輔導具有“規模大、場地開”的局限性。而物質條件的保障能促進團體“聚得攏”,團體帶領老師的專業素養能保障團體“做得好”。從以班級為單位團體的實踐效果來看,班級成員樂在其中地相互了解、相互支持、感受溫暖、嘗試改變,它對于班級凝聚力的提升、成員安全感的形成、個體自信心的提升均能發揮有效作用,具有把“熟悉的陌生人”變成“可親可近的一家人”的功能。

關鍵詞|班級;團體輔導;凝聚力;人際關系

《全面加強和改進新時代學生心理健康工作專項行動計劃(2023—2025年)》指出:促進學生身心健康、全面發展,是黨中央關心、人民群眾關切、社會關注的重大課題。隨著經濟社會快速發展,學生成長環境不斷變化,加上新冠疫情影響,學生心理健康問題更加凸顯。

心理學家丁瓚先生曾說過,人類的心理適應,最重要的就是對人際關系的適應,而人類的心理病態,主要是由于人際關系失調造成的。可以說,心理健康水平與個體的社會性發展密切相關。在各種因素的影響下,如今大學生在中學時代就因交往減少,而導致其體會人際溫暖、感受人際支持、練習人際交往的機會變少。因此現在大學生的人際交往能力普遍較差。

我校通過以班級為單位的團體輔導課,幫助大學生在活動中增加互動、消除隔閡、增進了解、促進認同、練習互助、感受溫暖、升發勇氣、激發活力,以實現班級凝聚力提升、學生人際關系改善訓練全覆蓋的教育目標。

1 輔導背景:熟悉的陌生人

綜合新生輔導員的觀察和大學新生的反饋,發現大家是“熟悉的陌生人”。團體輔導課開始時,同學們這樣描述他們之間的關系(如下)。

A學生說:“大家雖然常常在一起上課,但是經常戴著口罩或者自己玩自己的,我們之間很少交流。”

H學生說:“同學們看著面熟,但是不知道名字,也不知道他們究竟是什么樣的人,而且好像也沒有多少人主動關心我。”

大學生在上完10節團體輔導課后,有了完全不一樣的感受(如下)。

A學生說:“這次團體輔導,讓我跟室友很熟悉了。大家玩得都很開心,過程都很有意義,讓我跟朋友之間關系更加近了。”

H學生說:“好玩的活動讓我們玩在一起、聊到一塊兒。融入集體后,大家也會關注和參考我的意見。讓我覺得我也很重要。同時我們也在后面的活動中也都共同努力,發揮各自的長項,都很投入,很有默契。即使我們沒有拿到第一名的成績,大家都是很坦然地說沒事、沒事,笑笑兩下就過去了,非常隨和。在這小組里面我很自豪。”

G學生說:“我那個印象最深的就是這個課程。因為我開學個把月了,總覺得跟大家有距離感。趕上了這次班級團體輔導課,我就特別快速地認識所有人。”

2 輔導思路:培育自信自洽的大學生,營造和諧互助的班級氛圍

大學生良好心理素質的基礎是:對人際的親近感、對集體的歸屬感、對發展的勝任感。和諧的人際關系是學生情緒穩定的基礎,是放松減壓、適應發展的保障。因此心理育人要幫助學生創造交往的機會、提高交往的能力。

集體凝聚力是學生謙虛、友善、團結、友愛品格的體現。集體凝聚力的提升有利于學生大膽地相處、真誠地表達、友好地相處,進而促進學生產生“愛學校、愛社會、愛生活”的生命力。

自信、自洽的自我態度,是學生張弛有度、勇敢進步的底氣。

因此,我校的團體輔導課以“提高大學生的人際親近感、集體歸屬感、發展勝任感”為目標,以心理輔導理論與基礎,團體輔導方式為手段進行方案設計和教學實踐。

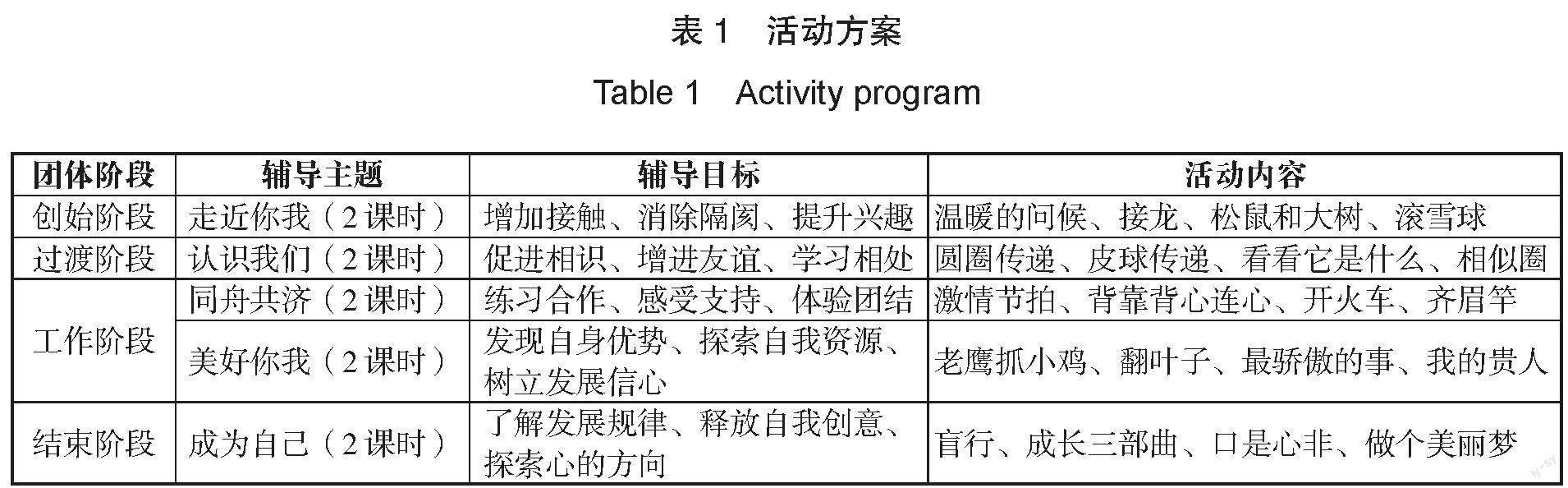

以上方案,以心理輔導的理論為脈絡,以輕松、生動的活動為載體,由淺入深、層層遞進。用“柯里的四階段(創始、過渡、工作、結束)發展理論”設計團體方案的層次[1]。

3 團體活動與心理體驗——成為“可親可近的一家人”

3.1 初創階段:“走近你我”

“溫暖的問候”:一聽到這個活動指令,我頓時緊張了起來。但是層層遞進的參與方式——“眼神的問候”“指尖的問候”“掌心的問候”“俏皮的問候”,讓我逐漸消除了緊張,收獲了關注與交流。

“接龍”:我們本來是散亂的個體,猜拳這樣的游戲讓我們沒有那么緊張,猜拳后串起來的長龍,讓我感到很震撼。大家突然串成了長龍,整齊又默契地歡笑和跑跳,沒有一個人是多余的。我被夾在長龍中間,感覺特別踏實。

“大樹和松鼠”:這個活動是我們這個課的開始,也是我們這十個小時緣分不斷加深的開始,所以印象特別的深刻。

“滾雪球”:這個活動讓我發現一個班有十幾個省份的同學,好神奇!以后在全國各地都有同學,好幸福。

3.2 過渡階段:“認識我們”

“皮球傳遞”:剛開始大家都不知道怎么傳才能又快又穩,后來大家你一言我一語,你演示我模仿,很快就完成了任務。有大家我就不用緊張了。

“圈圈傳遞”:剛開始,因為緊張,我沒有甩過去。他安慰我說“別著急別著急”。我冷靜下來后,一下子就甩過去了。

“看看它是什么”:它讓我意識到大家的發展之路、處世之道是可以各不相同的。所以我們“求同存異”才能做到“君子和而不同”。

“相似圈”:它幫我找到那些和同學相似的愛好、相同的美食、相同的偶像,對大家的了解加深了,也有了繼續交往的切入點。

3.3 工作階段:“同舟共濟”

激情節拍:共同的口號、共同的動作、同頻的節拍,好有儀式感!身在其中我感到特別激動和安心。你中有我,我中有你,我們就是共同的“激情節拍”。

“背靠背、心連心”:因為它讓我們相互溝通和堅定地相互支持。感覺到搭檔對我的堅定支持,心里很踏實。

“開火車”:能了解到其他人喜歡的、向往的地方,我們并不能記住每一個人的,但是我們總能記住幾個人有特殊意義的地方,所以了解會增多。我不僅知道了你是誰,而且知道了你的一個有特殊意義的地方,感覺又親近了一點。

“齊眉竿”:大家的默契讓我很安心。

3.4 工作階段:“美好你我”

“老鷹抓小雞”:第一局我是老鷹,曹**同學把他們那一組保護地特別好。我本來想“團滅”所有人,結果還有6個人被他護著,完全碰不到。感覺他很有力量,肯定能給后面的人比較踏實的感覺。我雖然搞不定他,但是我很欣賞他。

“翻葉子”:這個活動其實最難,需要我們的配合和投入度最高。為了節省面積,有的同學一直背著另一個同學。好難得的背負、信任與配合,好難忘。

“我生命中的貴人”:這個活動讓我印象最深刻,因為我可以聽見大家生命歷程中重要的人和重要的事。本來大家很內斂,但是借“貴人”的視角我發現了我們的“光”。

我最驕傲的事情:當我不安地分享了自己的成就時,老師和同學聽得很認真。這個活動讓我發現喜歡自己是第一步,表達自己是第二步,被人認可和支持才有可能隨之而來。

3.5 結束階段:“成為自己”

“盲行”:蒙上眼睛很慌,沒有搭檔就很擔心后面會怎樣。我的搭檔在我前面,他讓我雙手搭在他的身后。他就像我的拐杖和人肉墊子,所以我就放心了很多。

“成長三部曲”:這個活動讓我對人生就有點感悟的:人生總是有贏有輸的,輸的時候不要氣餒,贏的時候不要驕傲。

“口是心非”:通過這個活動我發現大家的腦洞大開,能想出各種奇妙的動作。

“做個美麗夢”:我發現我還是最喜歡開火車,那就安心學習,成為學霸,成為鐵路人。

3.6 其他感受

(1)對同學的認識:發現可親可近的你

大學生很容易以己之心度他人,會因他人的不同而讓自己難受。發現差異、相互尊重,是良好人際關系的基礎。團體輔導課則通過有趣又友好的活動幫助大學生丟掉對他人的偏見,發現真實的個體,進而激發交往的勇氣。

“朱朱集團”的組名是因為組長叫“朱**”。我們都是他的組員,感覺他特別樸實、真誠,笑起來很可愛。我確實是特別喜歡他,不是調侃是認真的。

我感覺我的搭檔太聰明了,一點卡頓都沒有,一抬手就幫助我直接穿過了呼啦圈。

我覺得許**人很好,很和善。我希望大家以后少黑一點他,他人真的好。

我比較欣賞小熊,雖然他的身體高大,“圈圈傳遞”活動時,他過呼啦圈很困難。但是他很認真,所以順利通過了。

我感覺我們組的人都很優秀,因為很多團體活動里面我們小組的人都能都會說出自己對這個活動的想法,爭取把活動做到最好,我感覺我們小組的人真的很真心。

(2)對活動安排的體驗:“玩”得有意義

說千遍不如做一遍。以學生領悟為主的體驗式學習,會讓他們在“玩”中自然而然地“悟”。

團體課程很有氛圍,一下午都感覺到很輕松、愉快。

“老鷹抓小雞”是小時候玩過的游戲,有回到了童年的感覺。現在的社交都被手機占據了,很有距離感。所以能有一些活動讓我們都能參與進來、緊張起來、團結起來,特別好。

這幾天有很多收獲,例如信任、守護、陪伴、交流......有很多是在平時的課堂中了解不到的。

大家坐在這里都是成年人吧,我可以告訴別人,我18歲之后還可以跟那么多人一起玩這樣的游戲讓我就是我很驕傲的事情了!感情夠好,才好玩;玩得痛快,才樂活。

(3)對自我認識的覺察:發現美好且重要的自己

這個世界是人與外界互動的結果。自愛、自洽的人有底氣擁抱世界。

“開火車”:我向往的地方是稻城亞丁,我以為知道的同學很少。但是還是有同學記得。被叫出來時,我就很有共鳴的感覺。【被關注、被共鳴的我】

“老鷹抓小雞”:我是倒數第三個,在尾巴上,我當時感覺我都抓不住了。我身后的同學真的死死地把我拽住了。所以我們一直是個整體,沒有被甩掉。【被需要的我】

“翻葉子”:因為當時我是全程被小熊背著的,腳都沒有著地,很幸福!【被保護的我】

“我生命中的貴人”:讓我想起了貴人——初中班主任對我堅定的信任,喚醒了我沉睡的一些自信元素。而且同學們欣賞的眼神讓我感受到被支持到了。【被信任的我】

“我最驕傲的事情”:我本來覺得自己微不足道,后來發現同學的分享被大家那么認可,才讓我想起了自己身上也有類似的成就感。【重要的我】

“口是心非”:因為大家都很有想法,讓我感到很搞笑,很輕松。【創意、有趣的我】

“做個美麗夢”:哈哈!新疆的同學說,他要回家當“農場主”,養很多的牛羊。好酷!我發現我們鐵路專業的同學并不都想在鐵路系統工作,我感覺大家雖然志趣不同、但是品質很好,跟隨心的方向一定能過上花樣生活。【多元的我們】

(4)對關系的體會:相互扶持的我們

如今人際的“扶持”會撫平過去人際的“傷痛”。讓大學生變得“敢交往”,進而“會交往”。

每組只有一個女生。當時我們組就說,如果她們女生有什么事這樣找我們就完了。【友好】

“盲行”:我戴上眼罩,眼睛就全部黑了,之前金**完全信任我。我就給金**說了三個字“我信你”,后面我總覺得我身邊一直有東西,他一直在為我微調,他沒有辜負我的信任。【互助】

“翻葉子”:因為剛開始我看到大家都很迷茫,不知如何下手后,后來大家就慢慢總結經驗。我很享受那個過程,挑戰越大越難忘。【共進】

“背靠背心連心”:它特別考驗我們伙伴之間的默契,兩個人必須同步、步伐一致,背貼得不遠也不近。【齊心】

(5)對集體氛圍的感受——溫暖安全的“家”

輕松、愉快的團體是載體,它是大學生“練習人生”的“實驗室”。

大家都很可愛,有夢回高中的感覺。【重溫美好】

今天的活動也是我第一次跟大家聚在一塊“玩”,我們很快就有了很多的交流,收獲很多。【迅速相識】

“滾雪球”:讓我發現我們女生都是四川的,而且我們那一組很多都是四川的,就一下子讓我感覺很親近,在陌生的城市里有了家鄉人帶來的安定感了。【發現同類】

經過這個課程,我發現大家雖然每個人個性不同,大家都很溫暖、真誠、團結。【溫暖團結】

4 案例分析:“玩”得不一般——生動的活動、深厚的理論

通過以上活動方案與心理體驗,我們可以發現團體活動對成員心理成長影響的脈絡。因為本團體方案的設計思路與實施過程的干預策略,是以團體輔導“發展階段”“領導者角色”“干預技術”“療效因子”等團體輔導理論與技術為基礎的。

亞隆認為治療性的改變是一個非常復雜的過程,而且是經由人類各種經驗錯綜復雜的交互作用而產生的[2]。這種人際交互作用被亞隆稱為11種“療效因子”[3]。

4.1 灌輸希望(instillption of hope)

希望的灌輸和維持對所有心理治療都是重要的。希望不僅讓成員繼續治療,而且對治療方法的信心本身就有治療的效果。

“溫暖的問候”:我是個社恐,不會主動與人打交道。今天的活動最初讓我很有壓力,但是真正地參與進來之后,其實用眼神、手指、手掌、語言與人交流并沒有那么難。其實還蠻簡便與溫暖的。

“相似圈”:我對一些事情想去做而沒有準備好去做,通過這個活動找到了很多相似的同學,我可以先去找他們了解一下。

4.2 普遍性(universality)

許多成員進入團體之前都有焦慮不安的想法,認為自己的不幸是獨特的。而且這種獨特感常常因為社會孤立而擴大,使深入的親密關系無法形成。在團體中當聽到其他成員袒露與自己相似的焦慮,彼此會產生共鳴,看到大家的共同性,不再認為自己的問題特殊。

我最喜歡活動后坐在一起交流的時候,因為這樣不僅可以聽到每個人的看法,能讓我們更加了解對方更加熟悉。同時大家相似的挑戰、相似的忐忑,讓我覺得不是我一個人很糟糕,而是成長共同的挑戰。

“盲行”:雖然我的搭檔很可靠,可是我還是很心慌。分享時,我聽見高大的小熊說他其實很心慌,頓時覺得其實心慌也是正常的。

4.3 傳達信息(imparting of information)

在團體中領導者提供的教導式指引,包括心理健康、心理疾病等,以及治療師或其他成員對生活問題所提供的忠告、建議或直接指導等,都能起到心理教育的功能。

“看看它是什么”:同樣一個圖片,被看作:線團、巧克力、頭發、烏云、雜亂的心情、鳥窩......它讓我看到我們每個人的不同,我領悟到很多事情是沒有標準答案的,生存之道、發展之路也是可以豐富多彩的。

4.4 利他主義(altruisn)

在團體中,成員因“給予”而“收獲”。當成員發現自己對別人很重要時精神會振作,自尊會提高。

“分享”:剛剛前兩個人說我比較會說,想讓我幫他們想,我很開心。

“激情節拍”:我們組是最先弄清楚怎么玩的,其他組看著我們,我很自豪。

4.5 原生家庭的矯正性重現(the corrective recapitulation of the primary family group)

大多數成員進入團體時都帶著從家庭中所感受到的傷痛經驗,有可能在團體——新家的互動過程中,產生替代性修復型體驗,進而實現“修復”。

“圈圈傳遞”:當時S同學長得很像我哥哥,他夸我的時候我感覺挺意外的。我前面是C**同學,他把那個呼啦圈是直接送到我手上,我的手都沒有怎么動,然后我抬腳一跨,就過去之后。后面S同學又把我的手拎到了他的頭上。就相當于我什么都沒有做,但是我這個人就通過了。后面S同學還表揚我穿行“絲滑”,我就感覺特別意外、特別開心。其實我哥哥對我總是很挑剔,讓我很緊張的,但是S同學不僅我批評我而且自然而然地配合我、表揚我,真的是很不一樣的體會。

4.6 發展社交技巧(development of socializing techniques)

社會學習,即基本社交技巧的培養是所有治療團體中的療效因子。在團體中的成員學習如何有效地回應別人,知道解決沖突的方法,而且會善于體驗和表達適切的同理心。這些技巧對成員將來的社會互動有很大幫助。

他太高了,在“圓圈傳遞”時我把他頭砸了,他一點都沒生氣。我感覺他很隨和,所以以后我會更愿意跟他交往的。

我們組剛開始不熟,有點尷尬。×××帶動氣氛,大家一下子就放松了。我們沒覺得他奇怪,而是覺得他很好。所以,以后也許我也可以這樣試試。

4.7 行為模仿(imitative behavior)

模仿是一種有效的治療力量。成員在團體中學習帶領者和他人的適應性言行,繼而放棄自己不適用的言行。

“口是心非”:同學們做出來的動作特別搞笑。我能看到同學更有趣的一面,自己也情不自禁地開始“搞怪”。

4.8 人際學習(interpersonal learning)

團體是社會的縮影,每個成員的人際形態終將在團體溝通中呈現出來,通過心理洞察、修通移情、矯正性的情緒經驗,發展出辨認不適應的人際行為能力并改變它。

“溫暖的問候”:最后一輪“俏皮的問候”,同學們俏皮的動作讓我好新奇,后來我也能放開著俏皮起來。

“口是心非”:別人在“為難”我們時,我們也可以給別人出“難題”。大家可以釋放自己的鬼點子,公平地互相逗趣。很好玩!

“齊眉竿”:我們組一開始練習的時候特別順利,于是我覺得我們一開始就認為這個第一唾手可得。可是正式比賽的時候狀況頻發,然后就一直失誤,當時特別急就輸了。輸了之后,我們就去看別人是怎么弄的......其實還挺有意思的。

4.9 團體凝聚力(group cohesiveness)

團體凝聚力是團體成員被團體及其他成員所吸引的程度。有凝聚力的團體,成員會彼此接納、支持,而漸漸在團體中發展出有意義的關系。凝聚力強的團體,成員較能表達,即自我探索:能察覺,即統整以前不能接納的自我。成員在有凝聚力的團體中提高自尊,團體成員為獲得團體尊重而習得社會行為。

我覺得我們是非常和諧的大家庭,每個都是我們都是氛圍組嘛,都很可愛的。一起互相幫助,一起進步,覺得很好。

Z**(組長)讓我們小組很有凝聚力,有他就有開心的我們。

這幾天就是天天一起做活動,我很喜歡!很久都沒有這樣子玩過了,挺開心的!也更加了解大家了。

4.10 情緒宣泄(catharsis)

情緒宣泄在治療過程中很重要,情緒宣泄是人際互動的一部分。研究表明,開放的情緒表達對團體治療的過程極為重要。

我最喜歡的環節就是每次活動做完之后,大家一起坐在一塊兒分享感受。大家平時能坐一塊兒談一談,聊一聊自己內心的想法、說說自己的心情,其實這樣的機會是很少的。這樣子我們可以更多地了解彼此,而且可以讓我的心情變得很平和、舒展。

“激情節拍”:早晨我們上課時迷迷糊糊的,沒聽清活動要領,練習時也云里霧里的。正式活動的第一次,大家雖然速度不快,但是整齊度是超乎我的意料的。第二遍就很有氣勢、很痛快了。

4.11 存在性因素(existential factors)

治療中的存在因素包括責任、基本孤獨、必然性等。若是能感受萬事萬物的存在,接納各種可能性和限制,意識到自己對生命的責任,于是個體對生活會有更大的接納度。

“接龍”:大家用“石頭剪刀布”猜拳。有可能你上一輪會贏了,當你下一輪輸了,就可能到下一隊隊尾了。說明人生就是這樣起起落落,不要灰心。

“成長三部曲”:這和活動讓我領悟到人生總是有贏有輸的,輸的時候不要氣餒,贏的時候不要驕傲。

5 討論

在“大學生人際交往能力較低,對集體認同度、歸屬感不高”的背景下,開展以班級為單位的團體輔導是很有必要的。

以班級為單位的團體輔導,規模較大,對于輔導效果有一定的限制。但是組織的便捷性、關系的真實性、經驗的可復制性是以班級為單位的團體輔導的優勢。

從本研究的實踐效果來看,團體輔導是學生們愛參與的課程,他們樂在其中地相互了解、相互支持、感受溫暖,對于班級凝聚力的提升、成員安全感的形成、個體自信心的提升均發揮了有效的作用。因此以班級為單位的團體輔導,是一種行之有效的育人方式。

參考文獻

[1][美]Marianne Schneider Corey,Gerald Corey.團體:過程與實踐[M].鄧利,宗敏,譯.北京:高等教育出版社,2010.

[2]樊富珉.團體心理咨詢[M].北京:高等教育出版社,2005.

[3][美]Irvin D Yalom,[加]Molyn Leszcz.團體心理治療:理論與實踐[M].李敏,李鳴,譯.北京:中國輕工業出版社,2010.

From “Familiar Strangers” to “Approachable Family”—Group Tutoring Cases on a Class Basis

Zhao Cuirong Xie Gang Wang Shu Tuo Yajing

Wuhan Railway Vocational College of Technology, Wuhan

Abstract: College students often have insufficient interpersonal experience before enrollment and limited interpersonal interaction after enrollment. Group tutoring based on class units has the advantages of organizational convenience, authenticity of relationships, and replicability of experiences. At the same time, group tutoring based on class units has limitations such as large scale and limited venues. The guarantee of material conditions can promote the gathering of groups, and the professional competence of group led teachers can ensure that the group does well. From the perspective of the practical effect of group work on a class basis, class members enjoy mutual understanding, support, warmth, and trying to change. It can effectively enhance the cohesion of the class, form a sense of security among members, and enhance individual confidence. It has the function of transforming “familiar strangers” into “approachable families”.

Key words: Class; Group counseling; Cohesion force; Interpersonal relationship