吸嗅療法臨床應用文獻分析研究*

張錦瑞,苗明三

(1.河南中醫藥大學中醫藥科學院 鄭州 450046;2.河南中醫藥大學藥學院 鄭州 450046)

嗅覺是人體“五感”中最為重要的特殊感覺之一,是人體最早發育的感覺器官[1-2]。吸嗅療法不同于吸入治療和鼻腔給藥等方式,屬于中樞嗅覺系統調節,是藥物由鼻腔入腦的直接通路之嗅神經通路[3]。嗅神經通路是指氣味在鼻黏膜嗅上皮與特異性的嗅覺受體結合后,觸發嗅覺感受器電位被神經元軸突末梢攝取,繞過血腦屏障的作用,經軸漿流動在嗅神經元細胞體內直接轉運至嗅球,進而到達嗅腦的傳導通路[4-5]。清代外治專著《理瀹駢文》有“納鼻而傳十二經”之說。《辨證錄》言“夫腦之竅通于鼻”,《金匱要略》載“菖蒲屑納鼻兩孔中吹之”治療尸蹶,《丹溪心法》中“以皂角末或不倒散于鼻內吹之”急救中風昏仆等,皆是以中藥吸嗅治療心、腦疾病的早期實踐。氣味或芳香型藥物可刺激鼻內神經,使其產生反射性調節,調節腦部和臟腑功能,從而對腦功能和全身疾病起到一定治療作用[6]。目前,臨床上多運用于防治精神類疾病及通過嗅覺刺激探究對焦慮、疼痛、疲乏、抑郁狀態和認知、記憶力等的影響[7-12]。

隨著現代醫學的發展,芳香療法的推行及人們對綠色健康療法需求的增加,嗅覺治療領域的研究逐步增多,吸嗅機制、吸嗅劑制備工藝等深入探究為吸嗅治療的科學性和實用性提供進一步支撐。本研究以吸嗅療法為主題,整合資源信息,歸納總結多方面特點,客觀表明吸嗅療法的研究概況,并通過綜合分析對芳香中藥的吸嗅新用研究、吸嗅療法規范建立和吸嗅劑劑型創新等提出相關見解,以期為其后續臨床應用和開發提供數據支撐。

1 資料和方法

1.1 文獻來源

以“SU=('吸嗅'+'嗅覺'+'芳香'+'精油')*'治療'and FT='臨床'”作為中國知網期刊文獻的專業檢索式,檢索得到文獻382篇;以“主題:((吸嗅 or 嗅覺 or 芳香 or 精油) and 治療) and 全部:(臨床)”作為萬方數據庫的專業檢索式,檢索得到文獻486 篇;以“M=(吸嗅+嗅覺+芳香+精油)*治療 and U=臨床”作為維普中文期刊的檢索式,檢索得到文獻255篇;以“([Title/Abstract]:(sniffing OR olfaction OR aromatic OR essential oil) AND(treatment)) AND (clinical)”作為PubMed 數據庫的檢索式,檢索得到文獻1921 篇;以“((TS=(sniffing OR olfaction OR aromatic OR essential oil ) )AND TS=(treatment)) AND ALL=(clinical)”作為WOS 核心數據庫的檢索式,檢索得到文獻739 篇;以“(Title, abstract,keywords: (sniffing OR olfaction OR aromatic OR essential oil) AND treatment) AND clinical”作為SD數據庫的檢索式,檢索得到文獻676篇,共4459篇文獻。

1.2 納入標準

①吸嗅療法的臨床對照研究、臨床病案或臨床觀察分析等;②吸嗅療法與其他治療途徑聯用時,明確主要治療途徑或作用機制為嗅覺系統功能的文獻;③文獻納入時間范圍為各數據庫建庫至今,共篩選得到有效文獻158篇,包含有效治療數據159例。

1.3 排除標準

①吸嗅療法的動物實驗研究;②未明確吸嗅療法用藥的具體成分或藥物類型的文獻;③重復文獻、碩博論文、會議報紙類及綜述類文獻數據。

1.4 名稱規范化處理

經查閱中藥數據庫、《中藥大辭典》[13]和《中國中醫藥學術語集成·中藥學》[14],將篩選出的藥物進行英文名、藥材名或拉丁名的比對,對藥物的異名或者別名進行分類及統一,例如“蘇葉”規范為“紫蘇葉”,“芫荽”規 范 為“胡 荽”,“Sweet orange”、“fruit of Sweet Orange”、“Citrus sinensis(Linn.)Osbeck”等 均 譯 為“甜橙”,“Bittet Orange”、“Citrus aurantium Linn”等均譯為“枳殼”。對于同一種屬而有特定品種的植物,按不同植物處理,如“geranium rose(玫瑰天竺葵)”、“Damask rose(大馬士革玫瑰)”與“geranium(天竺葵)”、“rose(玫瑰)”分開處理。

1.5 數據分析

將符合標準的吸嗅療法相關數據逐一輸入Excel 2016 建立數據庫,通過Excel 附帶計數統計法進行數據的排序、分析,運用Graph Pad Prism 8.0.1 軟件繪制結果圖。

2 結果

2.1 類型統計

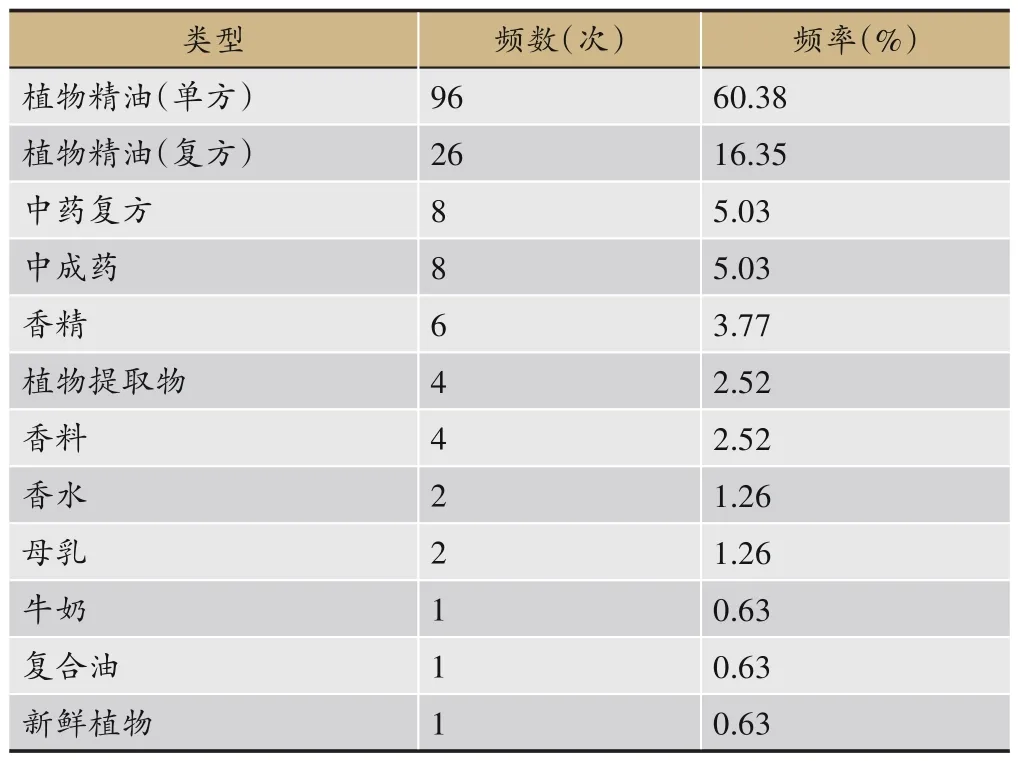

通過查閱整理所選數據庫,在158 篇文獻中出現的吸嗅療法類型包括植物精油、新鮮植物、植物提取物、復合油、中藥、中成藥、香水、香料、香精等。其中植物精油出現次數為122,占比76.73%,為吸嗅治療疾病的主體類型。見表1。

表1 吸嗅療法類型統計

2.2 治療途徑及輔助工具

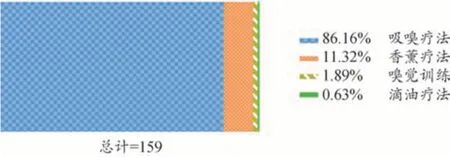

根據文獻整理出嗅覺治療的途徑主要分為4 類:吸 嗅 療 法(137 次,86.16%)、香 薰 療 法(18 次,11.32%)、嗅覺訓練(3 次,1.89%)和滴油療法(1 次,0.63%),見圖1。吸嗅療法分為霧化吸嗅(5 次,3.65%)、塞鼻吸嗅(5 次,3.65%)、蒸汽吸嗅(6 次,4.38%)和直接吸嗅(121次,88.32%),香薰療法分為霧化香薰(1 次,5.56%)和普通香薰(17 次,94.44%)。嗅覺訓練有規定的時長、間歇、頻率及周期,滴油療法指將油滴在額頭上的一種治療途徑。在70 例含輔助工具的吸嗅療法中,較常見的為棉花(球)、擴散器、紗布(墊)、超聲霧化器、香薰燈等。見表2。

圖1 吸嗅療法途徑分布

表2 吸嗅療法輔助工具統計

2.3 主治病癥統計

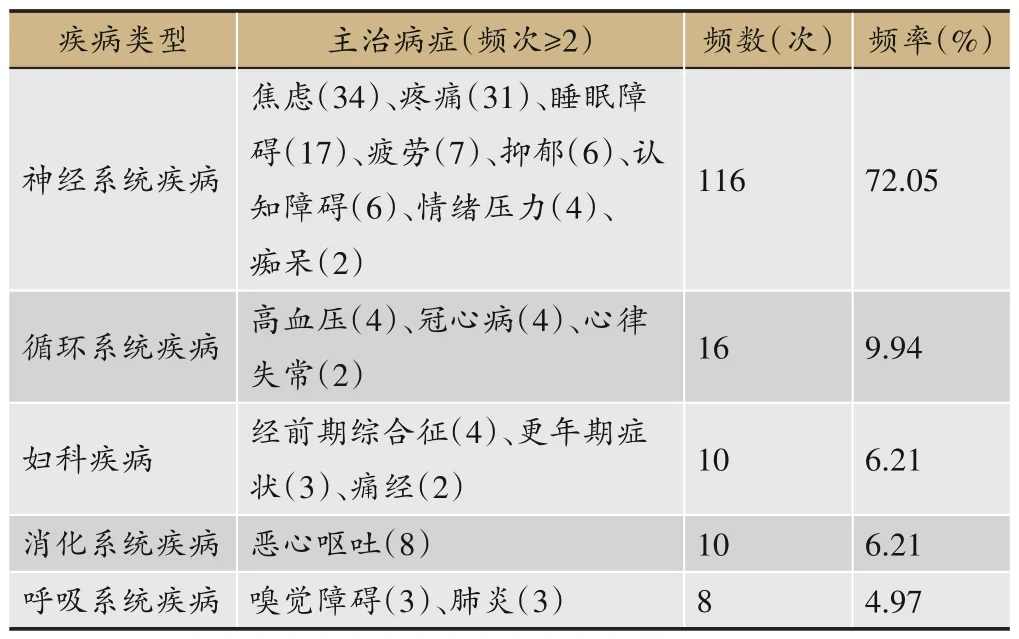

經文獻數據統計,吸嗅療法的主治類型以神經系統疾病(116例,72.05%)為主,占比超7成,在該系統中焦慮、睡眠障礙、抑郁、認知障礙等腦部疾病為吸嗅療法常治病癥。其次常用于治療循環系統疾病(16 例,9.94%)的心臟相關病癥。見表3。

表3 吸嗅療法疾病類型和主治病癥

2.4 藥物成分及使用頻次

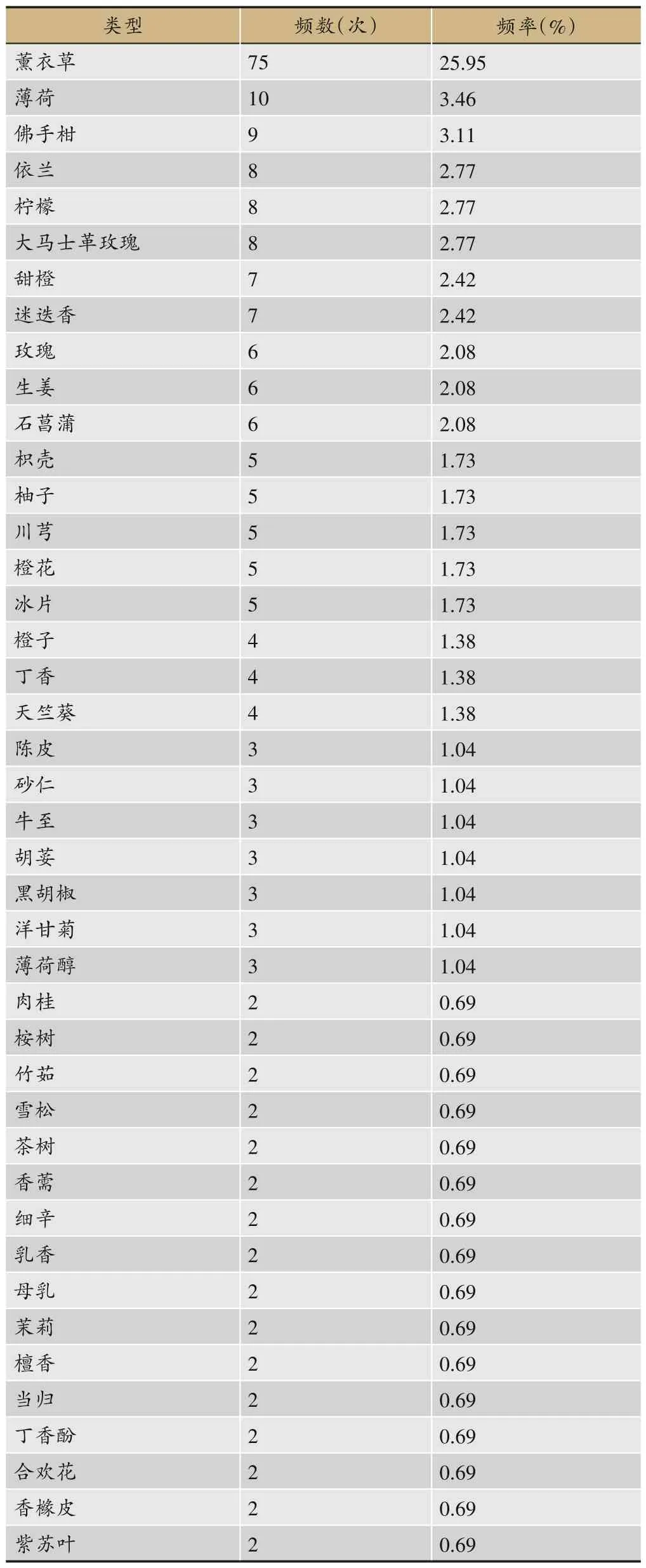

159 例吸嗅療法中使用的藥物共涉及90 種,累計出現頻數289 次,多為芳香性植物及其提取物。其頻次統計結果顯示:薰衣草出現75 次,單此一種藥物占比近三成,為吸嗅治療疾病最常用的藥物,多用于緩解焦慮、減弱痛覺和穩定血壓等[15-17];其次,薄荷出現10 次,其清香芬芳常用于控制惡心和嘔吐[18];另有佛手柑、依蘭、檸檬、甜橙、迷迭香、大馬士革玫瑰等出現頻次較高。見表4。

表4 吸嗅療法藥物成分及使用頻次(≥2)

2.5 治療方式統計

吸嗅療法用藥可分為單方和復方,治療方式包括聯合西藥、聯合音樂療法、聯合香薰按摩、聯合放松技術、聯合味覺治療等。經統計,單方藥物111 例,占比69.81%,復方藥物48 例,占比30.19%,含聯用療法24例,占比15.09%,其中聯合針灸推拿9例、聯合西藥7例,聯合音樂療法4例、聯合放松技術1例、聯合味覺治療1例、聯合認知療法1例、聯合經顱磁刺激1例。在吸嗅療法中,藥物濃度、藥物劑量、使用時長、使用頻率、治療周期等方面大多有明確的方案指導,如表5。

表5 吸嗅療法常用藥物方案

2.5.1 治療時長分析

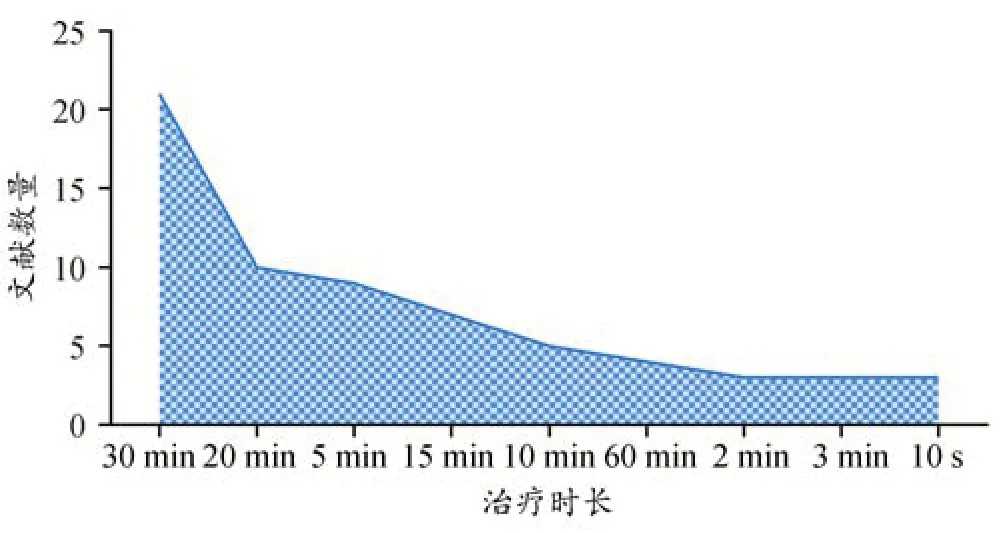

文獻挖掘結果中含有確切時間的78 篇,其中以30 min 最為常見。最短的吸嗅療法為吸嗅10 s,最長為吸嗅24 h,時間長短與病癥緩解或治療需求相關。見圖2。

圖2 吸嗅療法時長分布(頻次≥3)

2.5.2 治療劑量分析

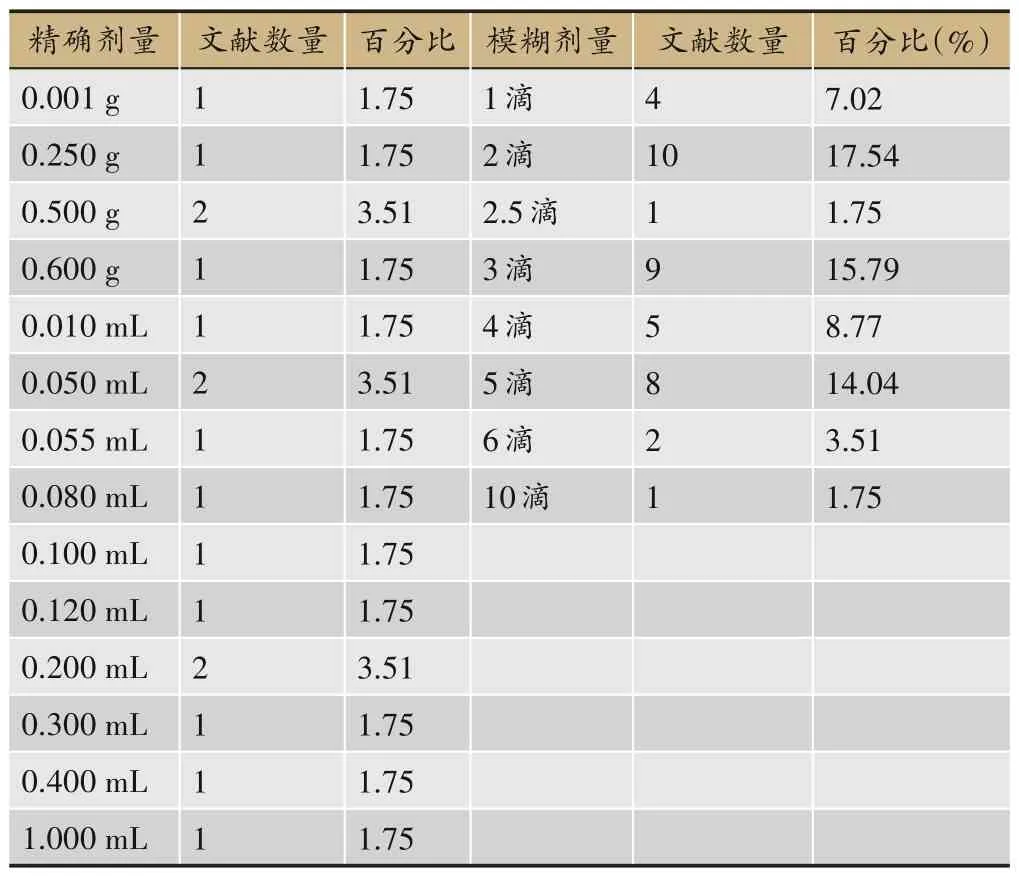

文獻挖掘結果中含有確切劑量的54 篇。對臨床試驗治療劑量進行分析,由于各文獻吸嗅療法給藥容器、單位不統一,故分為精確劑量和模糊劑量。固體藥物的精確劑量以0.5 g較多;液體藥物的精確劑量以0.05 mL 和0.2 mL 較多,模糊劑量以2 滴最為常用,其次為3滴和5滴。見表6。

表6 吸嗅療法臨床試驗劑量分布

2.5.3 治療頻率分析

文獻挖掘結果中含有確切頻率的53篇,其中以每天2次最為常見,其次是每天1次和3次。部分疾病的吸嗅療法頻率雖然相同,但各有特殊,如每天1次中有夜晚睡前吸入[18]、換藥前吸入[22]等不同要求。見圖3。

圖3 吸嗅療法頻率分布

2.5.4 治療周期分析

文獻挖掘結果中含有確切周期的68篇,不包括單次治療。其中以療程為15-30 天最為常見,其次是30-90 天、7-14 天和<7 天,周期為>90 d 的較少。吸嗅療法的周期隨病情的緩急等不同而存在差異,最短的為2 天,用于降低血壓[26],最長的為56 周,為改善嗅覺功能的長期嗅覺訓練[27]。見圖4。

3 討論

通過分析所選數據庫吸嗅療法研究文獻,得出治療類型以植物精油為主;吸嗅療法中直接吸嗅為主要治療途徑;明確輔助工具或場地設置的文獻超過四成,多用承托精油的介質,如棉花(球)、紗布(墊)等,為普遍易得且價格低廉的耗材,輔助器械以擴散器、超聲霧化器、香薰燈等居多;主治神經系統病癥,腦部疾病和情志疾病居多;薰衣草為使用頻率最高的藥物,其次為薄荷,均為芳香之佳品,受眾頗多;藥物形式單方應用廣泛,且較少與其他治療途徑聯用,具有治療的主體地位,適與中醫針灸、推拿按摩聯用,最大程度避免藥物毒性對人體的損傷,亦可聯用西藥;用藥時長以30 min 常見;對于劑量的選擇,文獻中臨床試驗的模糊用量多為精油2 滴,與精確劑量0.2 mL 相近,取藥方式及給藥精確度有待調控;其用藥頻率大多集中在每天2 次;療程以15-30 天較多,體現出短期治療的優勢。本研究以文獻數據挖掘為依托,不拘于精油類單一治療類型,涵蓋范圍廣,充分發掘國內外吸嗅療法所用藥物。在統計治療途徑的同時關注輔助工具這一重要環節。在治療劑量方面,本文將其劃分為模糊劑量與精確劑量,以便提供更為合理的參考。

從文獻挖掘結果中不難發現,吸嗅療法與腦系疾病、情志調節的關聯度頗高。芳香之品功善通開心竅、宣升氣機、行氣通絡等[28],符合“香入脾-脾藏意”的“腦腸軸”理論[29]和“鼻-腦”通路理論。“香入脾”理論源自《素問·金匱真言論》:“中央黃色,入通于脾,開竅于口……其臭香”,五行理論中五臭之香氣與脾對應。黃薰瑩等[30]證實芳香類中藥以歸脾經最多。“脾藏意”源自《素問·宣明五氣》:“心藏神,肺藏魄,肝藏魂,脾藏意,腎藏志,是謂五臟所藏”,《證治準繩·雜病·鼻不聞香臭》中薛新甫云:“脾胃發生之氣不能上升,邪害空竅”。中醫學經絡系統也是探究“腦腸軸”機制的重要連結,以陽明經為主[31-32]。此理論明確指出芳香之氣能夠對脾臟起到特殊的調節作用,進而治療神志異常等心腦系病癥。“鼻-腦”通路理論是利用鼻與腦解剖學特點的關聯性,為藥物提供的一條鼻腔納藥防治腦部疾病的傳遞途徑,以調節中樞神經系統的緊張度,調節植物神經功能,調節顱內外血管舒縮功能失常等[33-34]。另有研究表明,大腦中多個區域都發現了嗅覺受體及其下游相關分子的表達[35]。陳倩等[36]提出通過解析在非嗅覺組織和細胞中嗅覺受體的有效配體,及其在各器官中的生理功能,有利于將其作為潛在藥物靶點以開發新藥。“香入脾-脾藏意”的“腦-腸-軸”理論和“鼻-腦”通路理論相結合,為中藥揮發性單體的藥理作用提供新的科研思路,如當歸和牡丹皮,雖未曾記載有調節神志的功效,而現代研究逐步發現二者治療癡呆的確切藥理作用等[37],其他疾病與相應藥物的探究亦能如此。

我國芳香中藥資源豐富,開發條件優越,應用價值多元[38]。芳香中藥防治時疫邪氣歷代有之,香佩、香薰、艾灸等法使用頗多。先秦時期的《山海經》已有“(浮山)有草焉,名曰薰草,麻葉而方莖,赤華而黑實,臭如蘼蕪,佩之可以已癘”的相關記載,漢代的《神農本草經》記載“香者,氣之正。正氣盛則除邪辟穢也”,表明芳香之物已用于吸嗅以防治病邪。現今芳香中藥以精油形式居多,其提取的揮發性活性物質主要成分為萜類和芳香族化合物等,具有高吸入性和高滲透性[39],可經口鼻吸聞、皮膚滲透發揮作用。疫情以來,芳香中藥用于防治新冠肺炎的研究逐漸增多,而吸嗅法的應用數量遠不及內服和其他外用治法,以香佩防疫為主。孩兒菊、花椒、蘇葉、降香、檀香、雄黃、馬尾松枝、菁草等塞鼻[40],老君神明白散制成香囊,或房間內懸掛香袋,以嗅吸防疫,既能夠增強機體防御能力,又可局部或全身抑菌、抗病毒,阻斷病毒傳播以防治新冠肺炎[41-42]。加大芳香中藥吸嗅療法的研究力度,尤其是新冠肺炎類肺系疾病的防治,對擴展完善中藥外治機制和外用技術有著重要意義。除香佩、香囊、香袋等保留原藥或打粉的傳統方式外,有塞鼻劑、吸嗅劑等芳香中藥的新型加工方式,例如運用微粉配合霧化吸入[43],使藥氣刺激嗅細胞,以調節中樞神經系統功能,加之鼻腔吸收參與血液循環共著腦血管病癥療效。吸嗅療法多種機制的深入研究,中藥單方、復方精油及芳香中藥吸嗅作用的發掘,新劑型、新聯用方式的全面探索等,都將為中醫藥科研創新注入新動能。

吸嗅療法的成效在中西方均有可靠的理論研究與數據支撐,具有非侵入性、無副作用、操作簡單且具有成本效益等特殊優勢,其無直接接觸的給藥特點能夠最大程度降低患者的應激反應、焦慮、恐懼等不良狀態對檢查或治療效果的影響。但由于芳香性物質揮發性強,濃度、質量等不易控制,數據樣本量小,氣味辨識的主觀性較強等限制因素,存在少數文獻研究結果相矛盾,或得出某藥物吸嗅治療無顯著效果[44-46]。文獻挖掘結果顯示,吸嗅藥物使用頻率、劑量、輔助工具等數據集中度較低,難以準確表達治療特點,這反映出吸嗅療法的進展中,需要有統一的標準,針對不同疾病類型或治療對象的治療時長、頻率、周期及不同藥物的劑量給予相應的客觀判斷和評價,并建立芳香藥物及其成分的制作、存儲、施用、輔助工具選擇、治療場所面積等規范。據文獻統計,臨床吸嗅療法應用的中藥種類數量不及總藥物數量的一半,因而更應注重芳香中藥材的新用開發,全面探索具有吸嗅療效的藥物或氣味及其主要活性成分[47];加大吸嗅療法機理的深層研究和現代技術的驗證力度,開展中藥揮發油對情志疾病“異病同治”的嗅覺機制研究,細化香療法對精準疾病或不同病程階段中的治療作用[5,16,48];開發通用型吸嗅給藥制劑,如穩定性更好的精油納米乳結合霧化吸入給藥方式,促進部分吸嗅療法輔助地位的轉型[49-50],以期為將來吸嗅療法的普及提供臨床應用指南和科學參考。