基巖岸坡變形破壞機理及預測分析

——以X車渡碼頭為例

熊 坤

四川省交通勘察設計研究院有限公司,四川 成都 610017

0 引言

溪洛渡庫區X車渡碼頭地處云貴高原和四川盆地兩大地貌單元所接壤的大涼山地帶向川中盆地過渡地段,根據金沙江溪洛渡庫區岸坡結構類型的劃分,該車渡碼頭所在的區域被劃分為緩傾薄層-互層狀逆向岸坡。據野外調查資料表明,區內岸坡變形破壞僅3處,且均為層狀松散堆積結構的岸坡。此外,據調查發現在整個溪洛渡199 km、寬5 km的庫區內,基巖岸坡變形破壞共81處,其中緩傾薄層-互層狀逆向岸坡變形破壞的僅X車渡碼頭1處。

傾薄層-互層狀逆向巖質邊坡與常規巖質邊坡經過多個水文年,水庫水位反復升降[1]、漲落[2]導致邊坡逐級垮塌有所不同,該邊坡在水庫蓄水后不到1年的情況下,發生了變形破壞。

本文詳細分析了傾薄層-互層狀逆向巖質邊坡在水庫蓄水后[3],處于特殊地質條件下的變形破壞機理,希望在以后的工程建設中能夠借鑒該邊坡的破壞形式,有效對該類邊坡可能存在的安全隱患進行早期識別和治理,避免工程安全隱患。

1 工程地質條件

1.1 地形地貌

溪洛渡庫區主要為高山、中山地貌,山嶺高程1 500~3 500 m,高差大于1 000 m;峽谷或嶂谷發育,兩岸坡度30°~50°,局部為陡崖。地形切割劇烈,山勢陡峻,懸崖陡壁延綿不絕,尤其金沙江兩岸為最甚。

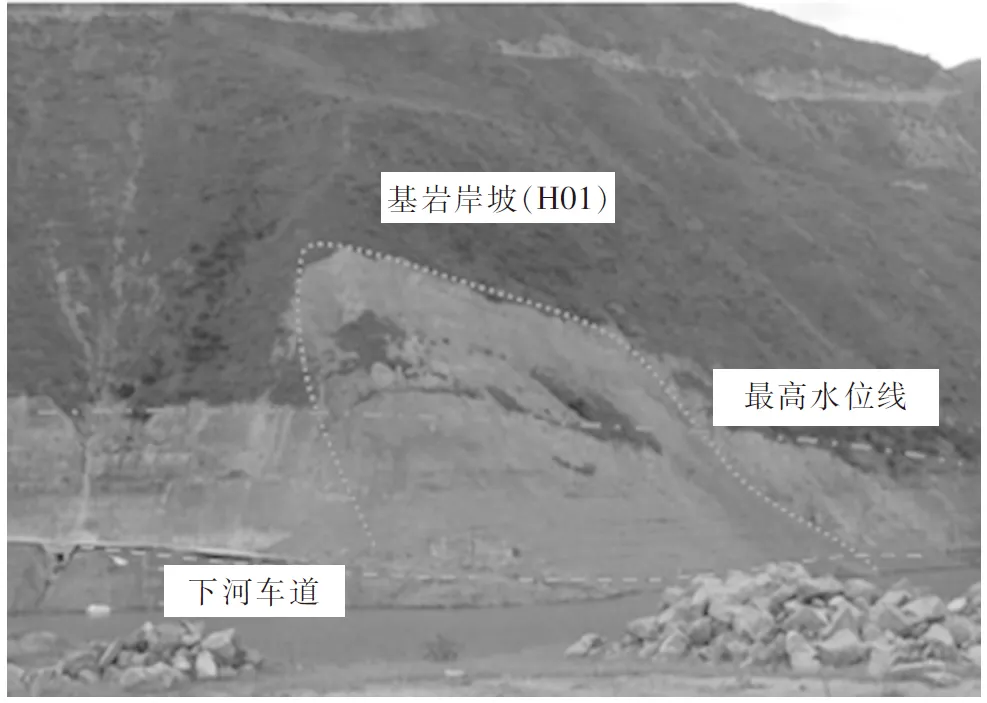

本文研究的基巖岸坡位于X車渡碼頭下河車道所處的山前斜坡地段,金沙江左岸。該邊坡自然坡度34°~54°,岸坡方向62°(朝向金沙江上游)。目前該基巖岸坡已發生變形破壞(見圖1),變形破壞區域坡體分布高程580~625 m,前后緣高差約45 m。坡體縱向長約69 m,橫向寬約77 m,基巖埋深18.6~26.9 m,滑坡體體積約5萬m3,為小型巖質滑坡體,下文統稱該基巖岸坡為H01。

圖1 基巖岸坡(H01)地形地貌

1.2 地層巖性

基巖岸坡H01范圍內出露的地層主要為志留系龍馬溪組(S1l)黑色含碳質頁巖和泥質粉砂巖,由于含碳質頁巖和泥質粉砂巖含黏土礦物較多,力學性質較差,抗風化能力弱,具備遇水易軟化、失水易干裂的特性。

1.3 地質構造

X車渡碼頭研究區位于揚子準地臺西部的二級構造單元上揚子臺坳東南側,西鄰康滇地軸,東接四川臺拗。區內構造類型以北東向和南北向的斷裂、褶皺為主,而小規模的北西向斷層則屬北東向斷裂的伴生構造。且該碼頭位于峨邊-金陽斷裂與華鎣山-蓮峰斷裂圍限的斷塊上,處于峨邊-金陽斷裂下盤,離斷裂最近距離4 km。該斷裂地震活動性較弱,發生中強震的可能性小,自晚更新世以來未見新近活動痕跡,對工程區影響較小。工程區位于單斜巖層中,巖層產狀330°∠16°。受構造影響,工程區內巖體裂隙發育主要為以下2組。裂隙①:76°∠70°,裂面光滑平整,微張-閉合狀,無充填。裂隙②:170°∠70°,裂面光滑平整,微張-閉合狀,無充填。

2 岸坡變形破壞誘發因素

2.1 地形地貌條件

基巖岸坡H01位于一個突出山嘴部位,三面臨空,加之斜坡坡度較陡,為34°~54°,具有較好的臨空條件,岸坡卸荷作用強烈,坡內存在內在構造裂隙、卸荷裂隙的不利組合,在這3種因素共同作用下,為滑坡體的滑動提供了有利的地形地貌條件。

2.2 地層巖性及巖土體性質

岸坡出露的地層主要為志留系龍馬溪組含碳質頁巖和泥質粉砂巖,由于含碳質頁巖和泥質粉砂巖含黏土礦物較多,力學性質較差,抗風化能力弱,具有遇水易軟化、失水易干裂的特性,使得基巖裂隙緩慢蔓延致貫通。此外,新構造運動和斷層歷史時期的運動造成該區巖層節理裂隙發育,使得巖體內部存在構造裂隙、卸荷裂隙的不利組合。

2.3 降雨作用

X車渡碼頭區域內降雨豐沛且強降雨相對集中,降雨使巖土體飽水增重、增加孔隙水壓力和裂隙面動水壓力,同時由于新構造和斷層運動的影響,造成巖體破碎,為地表水和地下水的下滲提供了通道,加劇了頁巖的風化速度,且對巖體起到了軟化作用,降低了巖土體的物理力學參數。這些因素均導致增加下滑力、減低抗滑力,對邊坡穩定性影響較大。

2.4 水庫蓄水

由于溪洛渡水電站的建成,水庫水位上漲,巖土體中的孔隙水水位上升,使巖土體飽水增重、增加孔隙水壓力和裂隙面動水壓力;加之長期對斜坡前緣侵泡軟化,和水位反復升降,加劇了基巖的風化和裂隙的延展速率,對邊坡穩定性影響較大。

2.5 人類活動

由于X車渡碼頭道路的修建,對岸坡前緣進行削坡處理,導致岸坡前緣變陡,臨空條件更好。此外,在開挖邊坡時,由于機械震動或者爆破,加劇了內側邊坡基巖的破碎,破壞了基巖的完整性。

3 岸坡變形演化過程及破壞機理分析

根據原址勘察資料(變形破壞之前),基巖岸坡H01所處地形較陡,且原址勘察時庫區內還未開始蓄水,岸坡未見變形破壞跡象,隨著施工開挖下河車道內側邊坡,導致岸坡逐步變陡,臨空條件變好。

水庫達到最高蓄水位后,基巖岸坡H01中下部岸坡被水浸沒,巖土體飽水增重,同時炭質頁巖巖體遇水易軟化、失水干裂,加劇了巖體的風化速率和裂隙的擴展速率,導致被水浸沒部分巖體逐步向后漸進式剝皮垮塌。

隨著庫區水位反復升降[4],漸進式剝皮垮塌發展到一定階段后將逐步形成小型垮塌,經多次垮塌之后,岸坡坡度逐步接近直立,臨空條件逐步發展至威脅到整個邊坡穩定性的階段。

當基巖岸坡H01臨空條件發展至一定階段,在庫區水作用的影響下,斜坡體內將沿軟弱結構面自下而上逐步發展,后緣巖體在自重和降雨作用下,卸荷裂隙逐步向下延伸,當前緣臨空條件達到該岸坡整體失穩必備條件時,加之降雨使巖土體飽水增重、增加孔隙水壓力和裂隙面動水壓力,最終導致岸坡整體發生剪切破壞。

由于地殼的抬升,金沙江強烈下切及側緣支溝的形成,使該處岸坡處于三面臨空狀態,在巖體自重應力作用下,緩傾薄層狀砂泥巖反向岸坡向河床臨空方向發生彎曲變形,三組相互切割的裂隙被拉裂加深加寬,構成彎曲-拉裂變形體。

4 岸坡變形監測及預測

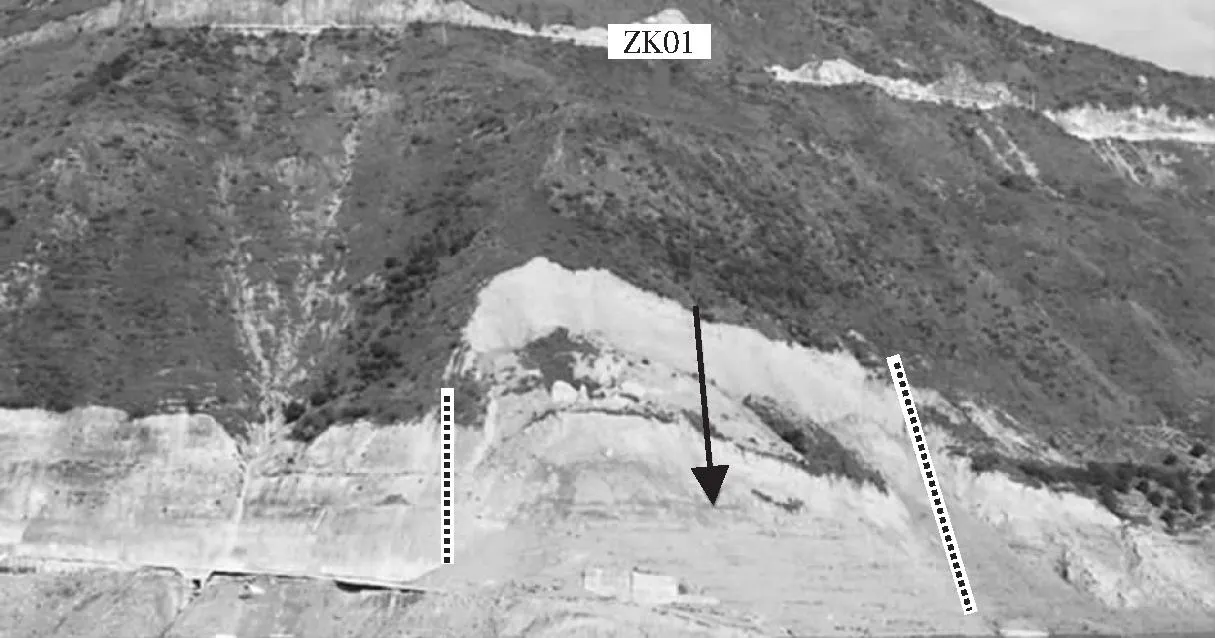

從地貌上來看,可把基巖岸坡H01三面臨空的突出山嘴部位整體視為潛在不穩定斜坡,可將該潛在不穩定斜坡統稱為H02(見圖2),根據后緣地形變坡點和地貌、臨空條件,確定潛在不穩定斜坡H02的邊界范圍。從整體上看,潛在不穩定斜坡H02未見明顯邊界和變形痕跡。但該潛在不穩定斜坡所處斜坡坡度較陡,為34°~54°,具有較好的臨空條件,岸坡卸荷強烈,存在內在構造裂隙、卸荷裂隙的不利組合,在這3種因素共同作用下,該斜坡可能有進一步發生滑動的可能性。

圖2 潛在不穩定斜坡H02范圍

在潛在不穩定斜坡H02頂部完成鉆孔ZK01,從鉆孔內巖芯來看,39.7 m以上為泥質粉砂巖,其下為含碳質泥灰巖,泥質粉砂巖較破碎,巖芯呈塊狀、餅狀和短柱狀,含碳質泥灰巖較完整,巖芯中裂隙主要為水平裂隙,少見垂直裂隙,基巖抗風化能力均較差,在鉆孔鉆進結束時,上部泥質粉砂巖已多處風化呈薄餅狀。

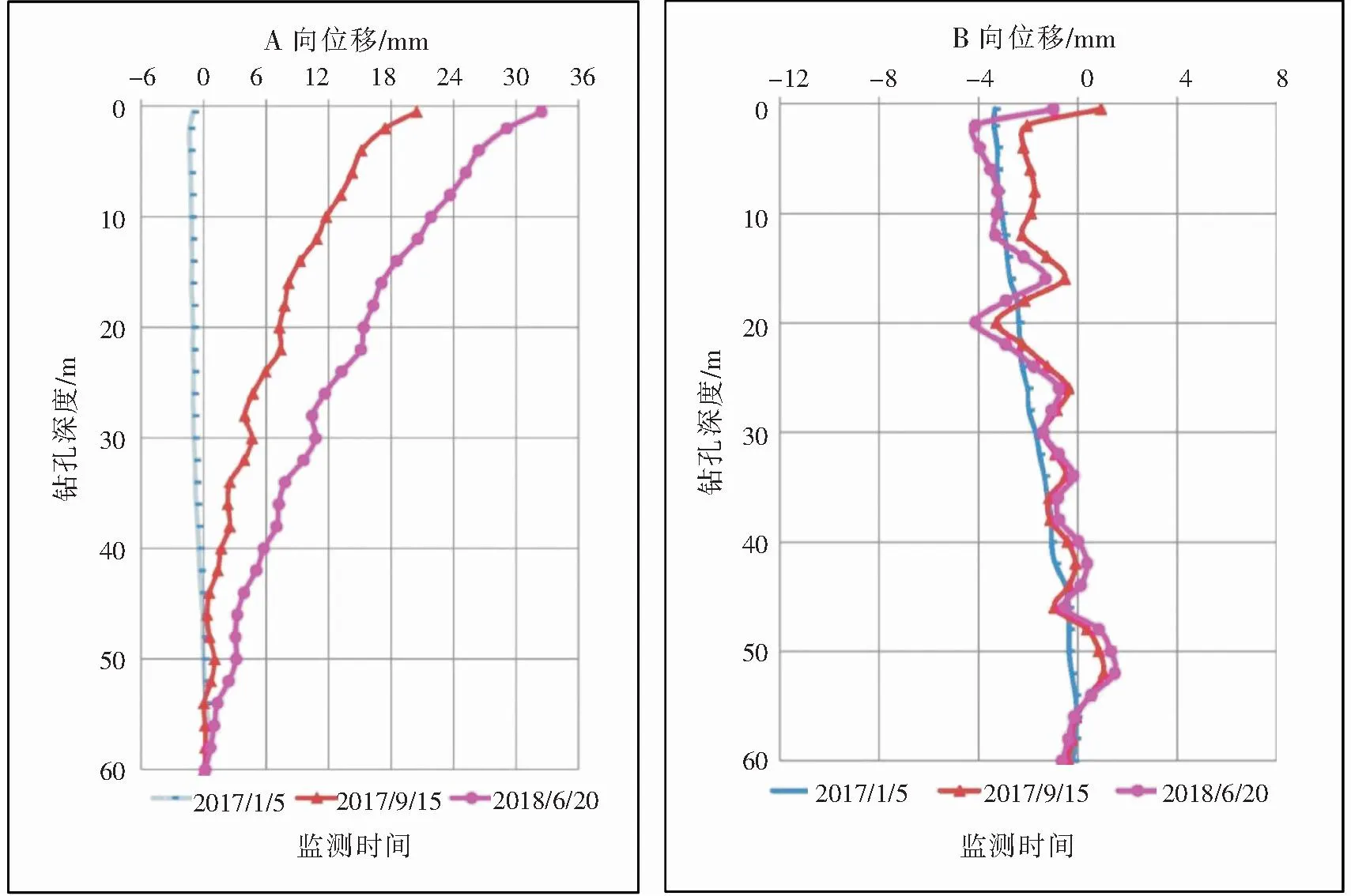

為了分析潛在不穩定斜坡H02的穩定性和預測其未來發展趨勢[5],在鉆孔ZK01安置了一處孔內測斜監測,進行了18個月的孔內位移監測,由于監測數據較多,本次僅選擇第1月、第9月和第18月的位移監測數據形成位移示意圖(見圖3)。

圖3 鉆孔ZK01孔內測斜監測數據示意圖注: A向位移向下游為負,向上游為正;B向位移向右岸為正,向左岸為負。

從圖3可得到以下結論:①斜坡前緣伴隨鉆孔深度的增長,孔內位移活動逐步減弱,地表位移位移最為活躍。②從監測位移數據來看,A向累計位移量為-0.17~32.45 mm,A向位移量最大為32.45 mm,發生在孔口處,位移方向主要朝向河流上游(即坡面方向),伴隨鉆孔深度增加,孔內位移逐步減弱,30 m內最為活躍。說明該斜坡上部巖土體正沿坡面方向向坡外發生緩慢變形,屬于拉裂變形。③B向累計位移值為-4.14~1.82 mm,B向位移值最大為-4.14 mm,發生2.0 m處,位移方向主要朝向左岸方向(即坡內方向),隨著鉆孔深度增加,底部位移方向主要朝向右岸方向(即坡外方向),最大位移為1.48 mm,發生52.0 m處,說明該斜坡上部巖土向坡內持續變形,下部巖體受剪切作用向坡外持續變形,屬于彎曲變形。整體而言,該斜坡正處于緩慢變形中,且孔內變形處于持續擴大趨勢,該斜坡存在局部或者整體崩滑的可能性,需要引起高度重視。

綜合分析可知,水庫蓄水之后對該段岸坡的穩定性影響較大,庫岸再造將從斜坡前緣開始,漸進式逐級剝落和坍塌。未來隨著水庫的運營,該段庫岸斜坡難以維持現有狀態,將發生逐級滑移后退式塌岸,威脅該段路基的穩定。

前緣斜坡由于塌岸變得越來越陡,當斜坡下滑力大于抗滑力時,斜坡將發生整體向前滑動,將會對路基帶來毀滅性的損壞,因此,庫岸再造問題必須引起高度重視,否則將威脅整個岸坡的穩定性。

5 結束語

本文以溪洛渡庫區X車渡碼頭基巖岸坡為例,雖該基巖岸坡巖層產狀平緩且傾向坡內,不應發生庫岸再造,但在水庫蓄水之后,邊坡逐步發生變形破壞,可見在庫水反復漲落循環的作用下,塌岸情況遠遠超過理論的預測和分析。經分析推演處于特殊地質環境下的岸坡變形演化過程,確定該類岸坡變形破壞類型主要為彎曲-拉裂,通過斜坡鉆孔內位移監測分析,斜坡整體變形趨勢與邊坡破壞類型一致。

隨著水利水電行業的興起,越來越多的地質問題逐步嶄露頭角,常規地質認識已不能滿足現行行業所有需求,本文分析研究處于特殊地質環境下的逆向基巖岸坡破壞類型,期望在后期工程建設中能夠對該類邊坡引起足夠重視,對可能存在的安全隱患進行早期識別和早期治理,避免造成嚴重的工程安全事故及工程損失。