安吉麗娜·朱莉:毀滅與救贖

龐海塵

“如果在2023年,我不會成為一名演員。”

在好萊塢長大的安吉麗娜·朱莉,正下定決心遠離這個名利場。

逐漸淡出電影圈和好萊塢的她,2023年12月初接受媒體采訪時,談到了自己對生活的重建,她決定離開洛杉磯。

她對好萊塢的厭倦,正在與日俱增。七年前,她與布拉德·皮特的婚姻,在一地雞毛中結束。多年來,她始終是小報攻擊的目標,她的身體對壓力反應非常強烈,血糖忽高忽低,還患上了貝爾氏麻痹癥。她需要療愈,接不了拍攝時間過長的電影項目。生活與旅行的能力在喪失,好萊塢社交圈也逐漸淡漠。

她必須找回內心已經喪失的聲音。

她說:“我在一個膚淺的地方長大,相較于世界上所有地方,好萊塢并不是一個健康的地方,所以你得尋求真實。”

她意識到,她的孩子、她最親密的朋友,都是難民,身邊大多數女性,也來自戰爭沖突。那是天然相悖于好萊塢的生活。

隨著漫長的離婚訴訟接近尾聲,逃離好萊塢的計劃,即將成為現實。未來,她會花更多時間待在柬埔寨的家里,跟孩子們過一種更充實更有意義的人生。

擁有一個“奧斯卡”父親的朱莉,在7歲時就出演了第一個大銀幕角色。但她的父親—著名的好萊塢演員喬恩·沃伊特,在朱莉還是個嬰兒時,便離開了她們母女二人。沃伊特帶來的聚光燈,只是匆忙地掃過年幼的朱莉,而她正式的演藝道路,在多年后才真正開啟。

與父親的復雜關系在諸多報道中總被用來解釋朱莉曾被指控的一系列“臭名昭著”的行為,如濫用藥物、抑郁癥發作、自殺未遂、多次自殘,在很小的時候就變得性活躍,甚至是她三段以離婚告終的婚姻。

沃伊特的友人伯特·雷諾茲曾在朱莉只有10歲時警告過沃伊特,說他陷入了大麻煩,因為朱莉“將會變得非常狂野”。

狂野,是一個可以打在朱莉身上的標簽。但這種狂野,是否只能囿于“消失的父親”這一特定敘事,成為一個女人的麻煩事?

朱莉的紋身,遍布全身。其中,她的左手臂紋著出自劇作家田納西·威廉姆斯的一句話—“為被囚禁的狂野之心祈禱”。她在很多年前便曾說過,自己已經將牢籠打開。這顆“狂野之心”,雖然曾多次將她置于危險境地,但也帶她奪回關于自己生活的主動權。

她曾被評為“電影史上最性感的女明星”,是閃閃發光的好萊塢巨星,但她同時也是一名關注人權與戰爭議題的電影制作人,是曾訪問過敘利亞、伊拉克、阿富汗、巴基斯坦等國難民營的聯合國難民署特使,是一個愿意在公開場合談論她的心理健康、為預防乳腺癌而選擇切除雙乳的女藝人,也是為好萊塢性別不平等問題發聲、發表爭議性政治觀點的女明星。

在2023年11月初,她還在社交媒體譴責以色列對加沙平民的轟炸,評論區迅速炸開了鍋。

直白地講,朱莉的職業選擇,從不被某一件事定義,也不會因為某個瞬間止步。

在公共身份之外,朱莉還是一位有著六個孩子的母親。她曾表示沒想過自己會成為一位母親,因為她很難“確保一切正常”,但在成為母親后,她將與孩子們的親密關系放在生活的首位。曾將牢籠打開的她,希望自己的孩子也能這樣做。

雖然與前夫布拉德·皮特持續七年的離婚大戰,讓朱莉身心俱疲,但她一直“專注于療愈自己的家庭”。她將這個過程形容為“就像冰融化,血液重新流回身體”。

如今,希望繼續“尋求真實性”的朱莉,決定離開好萊塢,至少不再全職參與。也許這一次,再次打開牢籠的她,只需要生活著便好。

在朱莉成長過程中,并不存在一個人們期待的好萊塢式生活方式。

在兒時,與朱莉最親密的親人,是她的母親瑪琪琳·伯特蘭德和她的哥哥詹姆斯·海文。她與哥哥都繼承了母親那雙銳利的雙眼和豐滿的嘴唇。

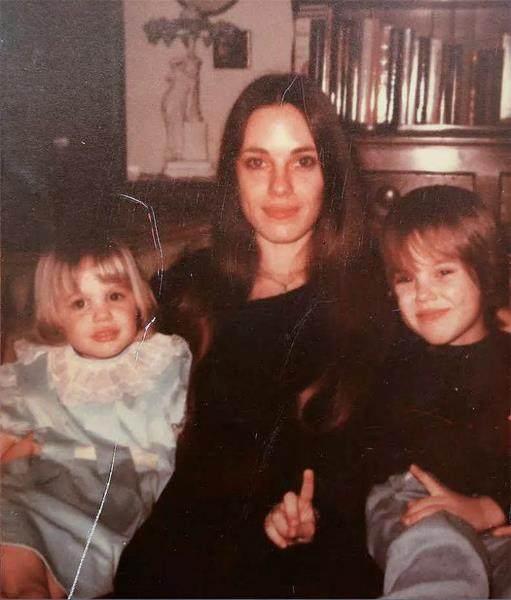

1977年,朱莉(左)與母親、哥哥

7歲的朱莉在電影《尋找出路》中飾演沃伊特角色的女兒

母親伯特蘭德列出的遺囑里,確實有一張沃伊特欠她18萬美元贍養費的紙條。

朱莉在接受采訪時曾說過,母親是一位“在芝加哥保齡球館長大的天主教女學生”,她的祖父母經營著酒吧和保齡球館。在她眼中,伯特蘭德有著不錯的投球技巧。

聽起來,這是個很尋常的故事開篇。

故事轉折于一場“浪漫邂逅”。在伯特蘭德只有17歲時,有著一個演員夢的她搬到了洛杉磯。在那里,她遇到了朱莉的父親喬恩·沃伊特,兩人一見鐘情。沃伊特在接受采訪時曾表示,自己在遇到伯特蘭德時,便預感到會和她有兩個孩子。

這一預感驚人的準確,這對年輕的愛人確實育有兩個孩子,但對于沃伊特來說,這好像也沒有什么大不了的。

在最開始,那確實是一段頗為美好的時光,直到沃伊特在朱莉只有1歲時便因為他的另一段浪漫情緣離開了這個家。

在朱莉的童年時光中,沃伊特從未擔當起一個負責任父親的角色,但他帶來的聚光燈還是“慷慨”地將年幼的朱莉圈入名利場的邊緣。

在朱莉7歲時,她迎來了自己第一個大銀幕角色。1982年,朱莉出演了沃伊特主演的電影《尋找出路》。在片中,她飾演了一個小角色—沃伊特角色的女兒。

1986年,當沃伊特獲得奧斯卡提名時,朱莉還陪同他參加了奧斯卡頒獎典禮—當然,這不會是她最后一次走上標志性的紅地毯。

只是,沃伊特在當時為朱莉帶來的與好萊塢似有似無的聯系,并沒有幫助朱莉與她的母親擺脫困苦的境遇,母女兩人只能“從小公寓搬到更小的公寓”。

朱莉兒時的保姆齊斯·朗德爾曾在接受采訪時表示,沃伊特不僅僅是一個缺席的父親,他也沒有出錢供養他的兩個孩子。雖然公眾很難得知沃伊特是否真的如此不負責任,但母親伯特蘭德列出的遺囑里,確實有一張沃伊特欠她18萬美元贍養費的紙條。

這并不是一個好萊塢式的故事開始。但對于年幼的朱莉來說,生活上的困苦只是最不值一提的,在接下來,她需要對抗的是變得危險的自己。

對于青春期的朱莉來說,混亂的情緒沒有出口。

進入高中后,她過得并不開心。朱莉最初就讀于貝弗利山高中,在那里,她覺得自己好像與其他人分隔在兩個世界。只能靠著母親微薄的收入生活,她很難合群,并時常因為自己的打扮—書呆子式的眼鏡和牙套,被同學取笑。

之后,她轉到莫雷諾高中,但也沒有迎來什么轉變,除了成了一名“朋克局外人”,她對自己的厭棄,對甩不掉的窮人身份的鄙夷,仍如影隨形。

這并不是一段可以輕易拿來言說得過去。

在十幾歲的年紀,朱莉發現自己很難與他人建立情感聯系,并因此多次自殘。她曾說:“出于某種原因,割傷自己并感受疼痛的儀式,也許會讓我感到自己還活著,感到某種釋放,這對我來說有某種治療作用。”

19歲時的朱莉,還曾試圖結束自己的生命,但最終沒有成功。

清醒地活著,對朱莉來說并不容易。因為飽受失眠和飲食失調問題的折磨,她開始嘗試吸毒。到20歲時,她已經吸食了“幾乎所有可能的毒品”,尤其是海洛因。

朱莉需要一個出口,最好不會直接傷害到自己,還能取代她對毒品的迷戀。

在李·斯特拉斯伯格戲劇學院學習的那兩年,朱莉展現出了想要認真表演的念頭。在戲劇學院,她曾出演過幾部舞臺劇,這或許為她開始演員職業生涯奠定了基礎。

1995年,朱莉出演了自己的第一部好萊塢電影《黑客》,并因此獲得了還不錯的業界評價。《紐約時報》評論家珍妮特·馬斯林寫道,安吉麗娜飾演的角色凱特在電影中“脫穎而出”。

這是一個還算不錯的新開始。

在接連拍攝了多部風格迥異的作品后,朱莉在1998年迎來了自己的演員生涯的突破—在HBO出品的電影《吉婭》中扮演已故超模吉婭·卡蘭吉。

她雇傭的殺手很有“職業道德”,堅持要她把整件事考慮一個月。

不滿18歲就在紐約迅速嶄露頭角的吉婭,是上世紀誕生的第一位超模。本就深受童年性侵陰影折磨的她,因為難以應對模特行業的巨大壓力,很快就陷入藥物濫用問題,并進而對毒品成癮。最終,年僅26歲的吉婭因艾滋病并發癥去世。

發生在吉婭身上的悲劇,可以輕易地引起看客的圍觀,但與吉婭這樣的存在實現共情卻不容易。朱莉做到了,這樣的角色讓她大放異彩。

影評人瓦內薩·萬斯曾寫道:“朱莉在這部電影中的角色可能是有史以來最美麗的悲劇。”這部電影為朱莉贏得了金球獎與演員工會獎,并獲得了艾美獎提名。

只是,與角色的共振也喚醒了朱莉體內蠢蠢欲動的危險因子。她曾表示:“吉婭和我有足夠多的相似之處,我想這要么是對我所有心魔的一次凈化,要么就是真的要把我搞得一團糟。”

很難講這部電影帶給了朱莉什么樣的復雜感受,但在拍攝過程中,她確實產生了自殺傾向,甚至想出了一個“讓自己毫無負罪感的”計劃來結束自己的生命。

朱莉曾在接受采訪時表示:“這聽起來有點瘋狂,但我曾經打算雇人來殺了我。自殺會帶來負罪感,周圍的人都會認為他們本可以做些什么。而當有人被謀殺時,沒有人會承擔某種內疚的責任。”

所幸,她雇傭的殺手很有“職業道德”,堅持要她把整件事考慮一個月。在這一個月的時間內,電影引發的熱烈反響讓朱莉改變了自殺的主意。

朱莉在電影《吉婭》中扮演已故超模

躁動與反復無常,并非好掌控的情緒。

在朱莉看來,她和吉婭都希望生活“深刻、瘋狂、充滿原始能量”。這種能量曾讓她在職業生涯初期飽受掙扎。因為擁有這種超出周圍環境所能容納的能量,她時常感覺自己被困住。此外,她還曾自殘和跳傘,試圖找到挑戰自我的新事物,“因為有時一切似乎都太容易了”。

對于朱莉來說,挑戰能讓自己沉浸其中的邊緣性角色,是好事,也是壞事。一方面,這會為她帶來榮譽,還能替代她對海洛因的著迷。朱莉曾說過自己很討厭對海洛因成癮,但幸運的是,她“找到了一種替代這種快感的東西”,這就是她的工作。但另一方面,這種工作又會極大地消耗自我,讓她陷入極度混沌的境地。在《吉婭》拍攝結束后,朱莉曾短暫放棄了表演,因為她感覺自己“再也無法奉獻更多”。

然而,命運兜兜轉轉,在拍完《吉婭》一年后,朱莉再次迎來了一次高光時刻—出演《移魂女郎》。她在參演這部電影時所經歷的一切,仿佛是《吉婭》那時的復刻。

在這部電影中,朱莉扮演了一名反社會心理患者。當被問及在銀幕上扮演一個這樣的角色有什么感受時,朱莉為自己的角色辯護。她曾在接受采訪時解釋道:“我真的,真的認為我是整部電影中唯一一個理智的角色。如果你仔細看,我就是按照這一理解方式演的。”

她還表示:“當人們說我很擅長扮演瘋子時,我感到很沮喪,因為我從未想過她瘋了。她非常誠實,我想這讓她看起來很瘋狂。”

在大銀幕上展現出這種誠實的“瘋”,幫助朱莉鞏固了自己作為好萊塢超級明星的地位。2000年,憑借此片,朱莉獲得了第三屆金球獎、第二屆演員工會獎和奧斯卡最佳女配角獎。

但是,這種精神世界過度暴露和對自我過度索取的經歷,也讓她感到疲憊。這樣的職業發展路徑,并不能算得上是多么健康。

在她口中,那段狂歡的日子,是“與魔鬼共舞”。

電影《移魂女郎》劇照

電影《極速60秒》劇照

在好萊塢這一充斥著各種“漂亮話”的地方,勇敢地戳破窗戶紙,算不算得上赤誠?

無論《吉婭》還是《移魂女郎》,共同點在于,它們具有一種瘋狂和混亂,邊緣人格、精神疾病,這樣的題材,與朱莉的人生經歷高度切合,需要她投入巨大的心力與情感。

作為一種藝術創作,這種表演頗具自我與人格撕裂的毀滅性特質。

朱莉似乎也意識到,她必須適時地退回來,逃離那個毀天滅地的自我封閉空間,逃離那段混亂而瘋狂的歲月。

她有意識地選擇一些不需要投入情感、不需要投射自我的商業動作片。

在2000年的《極速60秒》中,她扮演了竊車高手尼古拉斯·凱奇的情人,也是其搭檔,要在一天夜里偷車50輛,并從黑道與警察的雙重圍剿中殺出重圍。這是一部講述飆車的電影,簡單直接的情節,極致而刺激的飆車戲,身體上的狂野和不羈,取代了此前電影中那種精神自我的毀滅性表演。

朱莉曾坦言,由于自己在《移魂女郎》中扮演了一個情感投入過高的角色,直到這部影片才實現了“一種可喜的解脫”。

的確,這給她帶來了相對輕松愉悅的工作狀態,并延續到了一個知名游戲IP的經典形象—《古墓麗影》中性格剛烈的勞拉·克勞夫特。

2000年7月底,游改電影《古墓麗影》開拍,扮演女主角勞拉的朱莉,第一次去到欠發達地區—正經歷長期動蕩與內戰的柬埔寨。有如一次命中的相遇,這次拍攝經歷,改寫了朱莉的命運。

與光鮮亮麗的好萊塢不同,在柬埔寨,成千上萬的難民生活在簡陋的棚屋里。這些棚屋通常由木材、竹子、塑料布等簡單的材料建造而成,往往不能為人們提供足夠牢固的防護。

電影《古墓麗影》劇照

朱莉導演的電影《血與蜜之地》劇照

拍攝中,朱莉得以接觸到另外一個完全不同的世界。在這個飽受戰爭蹂躪的國家,朱莉第一次目睹了人道主義危機帶來的殘酷影響。

這段拍攝帶來的變革性影響,不僅是為她奠定了動作女星的地位,“我的生活發生了很大的變化,我開始更多地關注新聞,了解其他國家,在政治議題上變得更加活躍。”

見自己、見天地、見眾生,對于此時的朱莉來說,見到了眾生苦楚,自我靈魂的幽暗和混亂,似乎也顯得渺小了。

回國后,朱莉便立即聯系了聯合國難民事務高級專員辦事處(UNHCR)。在這之后,朱莉開始頻繁地訪問世界各地的難民營。

2001年2月,朱莉進行了第一次實地訪問。在塞拉利昂和坦桑尼亞度過的18天中,朱莉表示第一次感到自己的眼睛“開始睜開”。

同年,朱莉返回到柬埔寨,隨后前往巴基斯坦會見了阿富汗難民,并在那里捐贈了100萬美元,以響應難民署的國際緊急呼吁。這是難民署收到的最大一筆私人捐款。在這期間,她還承擔了與她出行有關的所有費用,并保證自己在訪問期間與難民署外地工作人員享有一樣的工作和生活條件。

因為這次訪問,朱莉成為了UNHCR的親善大使,并在隨后的十年中進行了超過40次的外訪任務。

當看過世界的另一面后,就無法裝作沒看到過,而有些事情一旦開始,便無法停止。

走出去,當然重要,但如何利用自己的影響力,讓更多的人借助自己的眼睛了解到世界的另一面,也是朱莉一直在做的工作。

從2003年起,朱莉開始在美國首都華盛頓游說人道主義利益集團,即便她曾表示“盡管我很想永遠不必訪問華盛頓,但這才是實現目標的方法”。

與此同時,從2007年開始,朱莉還參與到了外交關系委員會(CFR)的工作中,重點關注“制止種族滅絕和大規模暴行的干預”的問題。同年,她擔任起“沖突兒童教育伙伴關系”的聯合主席一職,為受沖突影響地區的兒童教育項目提供政策和資金。

這樣的責任感也發生在更多的公開發言時刻,不管是在聯合國安全理事會就戰區強奸問題作證,還是倡導好萊塢應該允許存在更多的女性導演和編劇,或是近期在社交媒體發表聲明譴責以色列在加沙的空襲行動是“蓄意轟炸被困民眾”和“謀殺”,朱莉并不回避可能會“惹火上身”的問題。

2013年6月18日,約旦,朱莉探訪受敘利亞內戰影響的難民

然而,朱莉需要應對的,不只有工作內容轉變帶來的壓力。一些批評者質疑朱莉的人道主義活動是否出于真正的關心,也有人認為作為一位好萊塢名人,朱莉缺乏處理復雜國際問題的專業知識和敏感性。

但何為真心,什么又叫真正的專業?原本是好萊塢巨星的朱莉,開始成年累月地為人道主義事業奔走算不算得上真心,在好萊塢這一充斥著各種“漂亮話”的地方,勇敢地戳破窗戶紙,算不算得上赤誠?在某種程度上講,對于朱莉來說,標簽只是用來打破的。

她已經教會了父親如何“成為一個有創造力的酷爺爺”。

與朱莉人道主義事業同步展開的,是她作為電影制作人的經歷,她將自己的新視角融入好萊塢的電影工業中。朱莉的首部導演作品—《血與蜜之地》講述了波斯尼亞戰爭期間的愛情故事。這部影片中涉及的性暴力問題,引起了英國前外交大臣威廉·黑格的關注。受此啟發,黑格聯系了朱莉,二人共同發起了旨在防止使用性暴力作為戰爭武器的全球運動。

這樣的時刻,還發生在大大小小的欠發達地區,而因為這一路奔走,朱莉得到的表彰不計其數。

其中最重要的,是在2012年,她被提升為聯合國難民事務高級專員安東尼奧·古特雷斯的特使。這是該組織內第一位擔任這一職務的人。她被授權在外交層面代表古特雷斯和難民署,重點關注重大難民危機。

十年后的2021年,朱莉宣布將辭去特使職務,因為她覺得,是時候開始新的工作方式了:她希望能通過“直接與難民和當地組織接觸”來倡導人權。

對朱莉來說,這條道路上并不存在一個句號。

見自己與見眾生,對于朱莉來說,并非起點與終點的對立,從本質來說,二者可能是同一回事。

那次改變她命運的柬埔寨之旅,并不只是打開了她看待世界的視野,同等重要的是,這次經歷重塑了她對自我與生命的看法。

戰火摧殘的景象,讓她意識到:“有太多生命的課程需要我去學習。”

“我以前從沒想過我會成為母親。”“我以前從不想生小孩,從不想懷孕,甚至沒幫人帶過小孩。”

但在那里,她找到了一種當母親的勇氣。次年,她重返柬埔寨,與當時的丈夫比利·鮑伯·松頓一起,在一家孤兒院領養了當時年僅7個月大的馬多克斯。

這給她的生活帶來了某種程度上的穩定,她曾說過:“我知道一旦我對馬多克斯做出承諾,我就再也不會自我毀滅了。”

在朱莉的6個孩子中,有3個是跨國領養的,除了馬多克斯,還有來自埃塞俄比亞的扎哈拉,來自越南的帕克斯。

從一個殘缺家庭成長起來的朱莉,如今把家人看作生命中最重要的部分。

在傳統敘事中,“家”的存在,將使一個女人柔軟,讓她變得不再那么危險,如果她成為了一位母親,那她更應該盡心盡力地維護好這個家庭。

這種敘事,套在朱莉身上,有一定的吻合度。對于朱莉來說,家,一定是一個重要的存在。所以,她會鍥而不舍地給予沃伊特機會,讓他重新加入自己的家庭。同樣,不到最后一刻,她也愿意和皮特一起,維系好與孩子們的家。

但朱莉又有所不同,她會為關系劃定界限,會更看重關系的本質,而非執著于表面的完整性。正因如此,她會在任何傷害到自己或孩子們的時刻,果斷地抽身離開。

對于沃伊特,朱莉愿意不斷嘗試。

雖然沃伊特在朱莉年幼時扮演了一個若即若離、所做與所言總是真假難辨的父親角色,但在朱莉成年后,他的“關心”卻變得更加殷切了。

沃伊特曾將本不該由他來言說的家庭隱私,透露給了媒體,險些危及了朱莉的領養計劃。在這件事發生沒多久后,沃伊特便在接受采訪時直言朱莉從小就可能存在精神健康問題,并敦促她的粉絲和經紀人確保她在與比利·鮑伯·松頓分手后得到幫助。這顯然觸動了朱莉,并使他們好不容易開始重建的聯系陷入尷尬境地。也是在那一年,朱莉更改了她的法律姓名,將“沃伊特”刪除。

她希望自己的孩子們永遠不用說出那句“我的媽媽死于卵巢癌”。

電影《史密斯夫婦》中的朱莉與布拉德·皮特

兩人關系的緩和發生在2007年,那一年朱莉的母親伯特蘭德因為卵巢癌去世。朱莉在當時的伴侶布拉德·皮特的鼓勵下,重新聯系了沃伊特。在接下來的幾年中,兩人的關系一直都不溫不火。朱莉曾坦言,她與沃伊特也許不會成為多親密的父女關系,但在未來的日子里,會像朋友一樣互相陪伴。

事情的轉折發生在朱莉與皮特高調宣布分手之后,沃伊特選擇了為自己的孩子挺身而出。當時的朱莉對這一支持感到欣慰,表示沃伊特“非常善于理解孩子們此時需要爺爺”。

對于沃伊特的存在,朱莉選擇了妥協,據她所言,她已經教會了父親如何“成為一個有創造力的酷爺爺”。

作為一位充滿毀滅傾向的女性,朱莉在用半生去撫平這種力量的同時,也不得不面對其根源問題—原生家庭的傷痕,還有那深藏于遺傳基因中的家族命運。

朱莉的家族中,有三位女性曾因罹患乳腺癌和卵巢癌去世,包括她的母親。朱莉對此并非沒有準備。在一次常規的血液檢測后,醫生發現朱莉攜帶BRCA1基因突變。據估計,朱莉患乳腺癌的風險為87%,患卵巢癌的風險為50%。

2023年9月,朱莉的雜志寫真

在2011年,朱莉選擇了進行雙側乳腺切除手術,接著在2015年,她又進行了預防性卵巢和輸卵管切除手術。

切除雙側乳腺兩年后的2013年,朱莉以絕對坦誠的姿態在《紐約時報》上向公眾闡述自己的醫療決定。

作出這一決定并不容易,選擇公開地討論這一醫療決定,更不容易。但朱莉希望自己的經歷能讓更多的女性注意到這一重要的健康問題。事實上,公眾人物在這方面的影響力確實不容小覷,如果她們愿意去這樣做的話。多份研究報告顯示,在朱莉公開自己的手術后,對遺傳性乳腺癌和卵巢癌的檢測數量顯著增加,這一影響也被稱為“朱莉效應”。

不過,對朱莉來說,這些選擇,還有更重要的考量—為了孩子們。

在她看來,“生命中這種時刻的美妙之處就在于它是如此的清晰。你知道自己為什么而活,什么才是最重要的”。在她眼中,她希望自己的孩子們永遠不用說出那句“我的媽媽死于卵巢癌”。

為孩子們選擇堅定地留下,對朱莉來說很重要,但同樣重要的是,在必要的時刻,選擇決絕地離開。

她與布拉德·皮特,在《史密斯夫婦》拍攝期間結緣,相戀12年,一度被媒體奉為好萊塢的神仙眷侶,但結婚僅兩年就走向了一地雞毛。

那起未被證實的傳聞,發生在2016年的一次出游后。當時,乘坐私人飛機的一家人發生了沖突。據傳言,當時的皮特醉酒并與朱莉爭吵,最大的養子馬多克斯上前維護母親并與皮特發生了肢體沖突,其他孩子也被波及。自此,兩人陷入持續七年的離婚財產和撫養權官司大戰中。

最終,朱莉保留未成年孩子的主要監護權,皮特拿到探視權。

在與前夫皮特拉扯的過程中,朱莉有過多次掙扎。她曾表示自己比以往任何時候都更想念母親,也抱怨過自己在好萊塢沒有多少朋友可以聊。她意識到,她的孩子、她最親密的朋友,都是難民,身邊大多數女性,也來自戰爭沖突。生活圈子跟光鮮靚麗的好萊塢并不搭邊。

她仍然堅持對家庭的承諾,因為在她看來,“作為一名母親,首先要對孩子們負有責任。他們正在經歷成長期,其他一切都是次要的”。

在那段時間里,朱莉推掉了大部分的工作,多數時間都是在家陪孩子。

在最近的一次訪談中,朱莉表示與皮特的離婚拉鋸戰對她的日常生活產生了嚴重影響。她聲稱,這場官司導致她“失去了自由生活和旅行的能力”。

在談及未來時,朱莉表示想盡快離開好萊塢。在她看來,有些事情必須要治愈,而自己也需要重建生活。

未來,她會花更多時間待在柬埔寨的家里,跟孩子們過一種更充實更有意義的人生。

責任編輯何承波 hcb@nfcmag.com