融合執行力與適應性:基層治理的制度優勢分析

李晴 劉海軍

摘 要:基層是國家制度傳導的神經末梢,其治理效能的有效發揮是制度優勢最直接的體現。新時代十年來,我國各領域基礎性制度框架基本建立,但發展不平衡不充分問題仍然突出,信息公開、垃圾分類等基層治理中的制度優勢彰顯不足。制度優勢向治理效能轉化是國家治理的應然邏輯,轉化過程中的動態機制、信任關系都會影響到制度執行的效果。單純以制度執行力評判制度優勢和治理效能略顯偏頗,制度之所以具備優勢,在于其能體現公平正義、呼應人之需求。而不同人的利益追求、目標取向、認知結構均不相同,這導致基層治理中制度出現適應性問題。經由理論層面的合理補充與實然層面的動態修復,融合執行力與適應性,有望打通制度優勢、運行機制、信任支撐、治理效能的閉合回路,從而加快制度優勢向基層傳導,并反向以基層治理效能倒逼各類制度優化完善。

關鍵詞:基層治理;制度優勢;治理效能;執行力;適應性

中圖分類號:D630 文獻標識碼:A

文章編號:1008-7168(2024)01-0003-10

黨的二十大報告指出,前進道路上我們要“把我國制度優勢更好轉化為國家治理效能”[1],再次對黨的十九屆四中全會“把我國制度優勢更好轉化為國家治理效能”的戰略部署作出回應。黨的十九屆五中全會提出國家“十四五”規劃后,高效能治理成為制度優勢向治理效能轉化的新目標和新考量,為系統分析何為制度優勢及其如何轉化為實際效能等問題提供了新思路[2]。新時代十年來,黨和國家的建設實踐證明,推進中國式現代化需要不斷彰顯我們的制度優勢,持續將制度優勢向治理效能轉化貫穿于治理全過程。基層是中國式現代化的“前沿陣地”,發揮其治理效能離不開強有力的制度保障,但什么樣的制度安排才能確保制度優勢持續在基層穩定釋放?對此,學界并沒有給出明確的答案。當前,多元主體參與下的基層共治面臨著治理環境更加復雜、治理對象更加多樣、科層制下的制度“硬執行”難以及時有效回應基層出現的新情況和新問題等一系列現實矛盾。一方面,我國集中力量辦大事、黨的全面領導等制度優勢在現代化建設中得到充分彰顯;另一方面,政務信息公開、接訴即辦、垃圾分類等具體制度的執行力卻時好時壞,甚至出現地方性差異,這在某種程度上給制度優勢打了折扣。基層治理一直是國家治理的重點場域,也是制度規約不斷優化完善的“試驗場”。由于基層治理是在特定背景、情境和結構中發生的,相應的制度機制直接嵌入具體治理結構之中,治理機制和具體治理結構如果不相適應或搭配不當,就會消減制度優勢。因此,把基層治理中的制度優勢進一步激發出來,既需要因地制宜分類遵循相關制度,也需要逐層推進構建治理機制,在機制“分立”基礎上凝聚效能合力[3]。在數字化、網絡化和智能化時代,面對更加龐雜的信息以及日益復雜的治理任務,要想提高基層治理的效能,我們不僅要強化制度執行力,同時還要不斷增強制度的適應性。

一、應然邏輯:制度優勢生成治理效能

我國具有的獨特制度優勢,在現實中主要表現為一種制度執行力,這是經過長期革命斗爭、不斷總結經驗、不斷鞏固完善的結果[4]。面對復雜多變的世界局勢,黨領導全國各族人民打贏了脫貧攻堅、疫情防控等多場戰役,進一步凸顯了社會主義的制度優勢。黨的二十大開啟了中國式現代化的新征程,鄉村治理現代化、市域社會治理現代化成為國家治理現代化的新重點。多元參與、協同治理的基層治理實踐,更需要加快制度優勢向治理效能轉化。

(一)制度與制度優勢

制度是一種行為規則、組織結構和理念的綜合體。在我國國家治理現代化視域下,制度是凝聚共識、維護秩序、規范行動的主要依據,建設和完善制度有助于組織內成員擁有共同的道德規范、價值追求,主動承擔組織賦予的責任和義務,因而制度成為國家治理的有效手段。制度執行力即制度的落實情況,執行效果是制度優勢的直接體現。在當前我國科層制背景下,按照正式的規章制度行事已成為各級各類治理者的共識,尤其一些基層治理者,為了避免在制度執行過程中因出錯而擔責,往往只遵循既定的、常規的、程序性的制度規定,這催生出一種較為固定的“按制度辦事”模式。

制度優勢,簡單來講就是“好的制度”,或者是指我們的制度比別人(國)的制度更好,這是一種相對優勢。對制度優勢的研究主要集中在國內,通常是把“制度優勢”跟“治理效能”放在一起展開敘事。從已有研究成果可知,大多數關于制度優勢的論述都把制度執行力視為制度優勢的前提,認為能夠根據情況變化和未來發展優化調整的制度,就是一種具有優勢的“好”制度[5]。由于人類的行為根源于人性,人性的自然傾向決定了我們“不得不”如此這般行動。周少來從政治合理性、政治治理原則和制度安排三個維度切入,構建了一套政治應然邏輯分析框架,認為良好穩固的政治秩序和治理體系應當建立在人性基礎之上,好的政治必是因其有“好”制度支撐,這種具有優勢的制度可以抵制人之“惡”與政之“罪”,可以讓從善者自覺從善,使不善者無法自由為惡[6](pp.119-126)。由此可見,制度優勢不僅指這種制度帶有優秀品質,還指它應該跟當時的環境相契合,不能離開背景和環境。它是不是個好制度或者有沒有優勢,必須被放在制度體系的“大循環”中去判斷。當然,創造性地執行制度并不意味著一定會改變制度內容,反過來講這正是制度適應性或靈活性的真實寫照,也是制度優勢的應有之義。

(二)制度執行與基層治理

黨的十九屆四中全會提出的“我國國家治理體系和治理能力是中國特色社會主義制度及其執行能力的集中體現”,已經得到國內學界普遍認同。學者們普遍認識到,我國國家治理是有制度前提的治理,國家制度是中國特色社會主義國家制度。相應的國家制度體系由根本制度、基本制度與重要制度三部分組成,不同級別的制度都涉及政治、經濟等不同領域,形式多樣、內容龐雜。有學者從治理能力角度評價制度效能,構建了一套制度功能分析框架,指出制度執行力是個關鍵變量[7],與之對應的治理效能是指在多種手段的共同作用下釋放出制度的有效能量。至于某項制度的優勢如何,必須要在實際的執行過程中進行驗證。在中國式現代化視閾下,制度的執行不再只滿足于符合效率和績效層面的基本要求,而是更加注重群眾情感層面的深層需求。

近年來,各地政府已經認識到了以往硬執行的情感缺陷,逐步關注制度執行過程中的情感聯系,并著手運用更加人性化和非強制性的執行手段。基層治理中涌現出了許多“柔性化”和“軟執行力”的成功案例。例如,江蘇、浙江等地的實踐證明,“好差評”制度以其“制度吸納評價”這一特有的制度系統邏輯,在各級政府積極推動下產生了比較好的制度再生效應,在彰顯我國制度優勢的同時,不斷釋放出提高基層治理效能的制度紅利。基層治理的重點在于因地制宜、實事求是地“做事”,面向群眾解決各種高度人格化的更加復雜且細小瑣碎的事務,這些事務的標準化程度低、規范化難度大。越是能夠更好解決這些問題的制度,就越容易成為嵌入基層的好制度。就我國具體實際而言,社區治理、鄉村治理是常見的基層治理模式,社區通常擔負著維持基層社會穩定和長治久安的治理功能。從公權力執行的角度看,當前的居民委員會只有處理社會公共事務的義務,只是協助街道辦事處的自治組織,街道辦事處才是市轄區政府的派出機關,但大多數群眾卻分不清這一點,遇到問題都會直接“問責”居委會。無論是從權力還是能力的角度來看,居委會都難以承擔過于繁重的治理任務,也無法對所有事情負責,但卻要直接面對群眾、優先化解矛盾。

近年來,黨和國家頒布了一系列政策法規,我國基層治理的制度框架逐步成形。如2017年2月,中辦國辦聯合印發了《關于加強鄉鎮政府服務能力建設的意見》,對推進鄉鎮治理體系和治理能力現代化作出制度安排。2017年6月,《中共中央國務院關于加強和完善城鄉社區治理的意見》出臺,成為新中國歷史上第一個以黨中央、國務院名義印發的關于城鄉社區治理的綱領性文件。2021年7月,《中共中央國務院關于加強基層治理體系和治理能力現代化建設的意見》(以下簡稱《基層治理意見》)提出了加強基層治理體系和治理能力現代化的目標任務。實際上,基層治理中的大部分事務是群眾自己的事,國家既無能力也無必要包辦所有,因而引導基層自己解決自己的問題,健全自治制度,才能更好地凸顯制度優勢。

(三)制度優勢與效能轉化

關于“制度優勢—治理效能”關系及其轉化路徑是當前學界研究的熱點。盡管學界已普遍意識到制度優勢轉化為治理效能的重要性,但對于如何轉化、轉化的具體方式、制約因素等的認識還不夠全面深入。有學者以人民代表大會制度為例,對制度優勢如何轉化為治理效能作出闡釋,提出了繼續完善制度、堅持黨的領導、自覺聯系群眾、認真執行制度、重視制度間關系這“五步走”的自然轉化路徑[8]。有學者以政務服務“好差評”制度為樣本,提出基于制度吸納評價的制度系統邏輯,認為制度系統存在制度設計吸納層、技術適配化歸層、系統集成交互層和能量釋放反饋層四個層次,這四個層次由低到高動態運轉,促使制度、主體、行為、技術等一系列核心要素集成交互,繼而推動治理效能持續提升[9]。制度經濟學的相關研究主張通過對制度效果的評判,有針對性地對制度作出調整,繼而付諸行動,并及時糾正偏差,從而打通“制度優勢-治理效能”轉化的循環回路。社會學界和公共管理學界主要對制度本質、變遷動力及結構功能等要素重新解構,其中,國內有四種主流觀點對制度執行力不足的動因進行闡釋。一是制度本質理論。該理論是對赫維茨制度經濟思想的演繹,在對比新制度經濟學派和比較制度分析學派理論觀點基礎上,認為制度是“具有自我實施性的規則或限制,主要用以穩定個體間的信息交換過程,減少期間所產生的不確定性和激勵扭曲,從而達到合意的目標”[10]。該理論同時還指出,信息不對稱、激勵機制不完善等是影響制度效能的主要因素,這實際上是強調了外因的重要作用,并未涉及制度本身。二是制度變遷學說。該學說在繼承馬克思主義制度變遷動力思想以及新舊制度經濟學有關理論基礎上,提出人口、環境及偶然性等是引發制度變遷的主要動力,認為這些動力的變化以及相互作用往往可能引發與人的預期相異的結果,影響這種變遷的阻力被認為是治理效能的制約因素[11]。這一觀點依然對制度內部結構避而未談,將制度作為相對成熟、靜態和封閉的單一概念,缺少對制度的生成機理和作用機制的剖析。三是制度功能分析。此類研究著眼于從國家治理現代化視域出發解構制度及其功能,詳細解讀制度吸納力、整合力和執行力的理論淵源與實現方式,提出一條將我國制度優勢轉化為治理效能的可能路徑。四是制度適應性理論。“適應性”是源起于進化論的一個概念,制度適應性是人類意識同外在世界的對象或事態之間的相適程度,即個人實施遵守或違反制度行為的意愿程度以及由此產生的結果[12]。具體應用方面,這一原理大多被用于解釋經濟發展問題,認為制度適應性就是制度在應對一系列外生與內生挑戰時的連續性調整能力。綜合以上分析,我們可以推出基層治理效能的公式,即基層治理效能等于制度優勢乘以制度執行力及其適應性之和,制度優勢與治理效能在基層治理中出現交集[13]。

二、現實回應:制度執行力兼顧適應性

隨著社會結構、產業形態與身份認同的變化,我國社區制逐步取代單位制并成為城鎮基層治理的主導,法治自治德治相結合的鄉村治理唱起了“主角”,基層治理中各類重要制度的優勢進一步彰顯。但由于中央層面的政策體制具有聚合特點,地方層面則呈現封閉、參與不足與自循環特點,國家制度在執行過程中會遇到一些天生阻力,這在無形中抵消了制度執行力的效果[14]。從權力與權利的關系角度講,我國現行的大部分制度并非全部兼顧了二者的平衡,加之責任追究機制不足,在從上到下逐步嵌入基層的過程中,制度的可靠性與時效性之間難免產生博弈,一些具體制度的優勢沒有“如約而至”。理想化的制度優勢在現實中未能直接轉化為治理效能,靈活變通成為增強制度執行力的“輔助療法”。

(一)水到渠成:制度執行力的理想類型

理想類型是馬克斯·韋伯研究社會行動的方法之一,是對某種社會現象的“純粹”概念建構。作為一種啟發式研究工具,其價值在于激發后續研究,有助于較好地理解真實社會現象。在中國語境下,對于制度優勢轉化為治理效能的研究也通常將制度作為一個理想概念統一描述。不過在推進中國式現代化的進程中還存在以制度優勢掩蓋制度短板等現象,有些用制度優勢的概念代替了治理有效,有些則把制度的效能當作了治理效能。現有研究較少深入剖析制度—效能的現實轉化過程,常常將制度執行力默認為治理效能的生成機理。制度執行的理想狀態是,從啟動執行命令到收集效能反饋,中間沒有阻隔,一氣呵成,即便遇到某些環境干擾,也不會對制度優勢本身產生太大影響。但從實際看來,尤其是從基層治理中一些具體制度的落實情況看,理想與現實之間的反差仍然比較明顯。例如,在疫情吃緊階段,個別小區“自行封控”導致居民“維權解封”,這在一定程度上暴露出基層自治制度沒有被充分理解的“尷尬”。由于制度執行遵循自上而下的縱向傳導方式,同一制度在中央層面和地方層面的執行落實情況存在差異,相應的治理效能也必然有所差異,因此,制度優勢無法自發地轉化為治理效能。例如,我國具有集中力量辦大事的制度優勢,這一制度在中央層面或全國范圍內都產生了比較好的效果,但在個別地方卻收效甚微,甚至在有些領域還引發了一些治理問題,這就說明制度優勢不等于治理優勢[15]。

當前,我國基層治理依然以政府為主導,傳統治理中的硬執行邏輯更多表現為硬生生和冷冰冰的制度執行力,如運動式執法、強制性監管等,缺乏親和力和情感共識。這種忽視了基層群眾情感需求和感受的硬性執行,容易導致基層群眾出現不理解甚至抱怨等情緒,進而在基層政府、自治組織與群眾之間造成關系緊張。實際上,制度執行力應該是三個“力”相統一的連續體,包括制度執行主體所具有并產生的,將制度目標及其手段轉換成實實在在結果的“能力”“展力”“效力”。相應的制度執行力程度可以理解為將制度內容(如文件或文本)轉化為實際結果(如基層實踐或典型案例)的程度。從這個角度理解,可以避免將制度績效、制度執行績效等概念與制度執行力程度這一概念相混淆,也可以從另一個側面說明制度執行力并不能完全反映制度優勢。除此之外,基層行政執法人員對于相關制度的領會與理解程度,有時并不會如群眾所期望的那樣已經做到融會貫通。制度的執行需要綜合運用一系列詳細規范,也要根據環境變化而作出相應調整,這就要求執行者對所有規定和細節“了然于胸”,防止因為斷章取義或者墨守成規而做出不恰當的行為,同時避免出現“上有政策、下有對策”的情況,這樣才能保證制度執行力產生應有的治理效能。

(二)因地制宜:制度復雜性的現實變通

從我國各類制度的實際執行情況看,“制度優勢—治理效能”轉化是個極為復雜的系統工程。以信息發布制度為例,數據收集和信息上報等任務通常要由居委會工作人員手動完成,但情況確定與決策執行等任務卻要交給基層政府有關部門處置。當遭遇諸如傳染病一類突發事件時,社區根本無法判斷信息的真實性和波及面,只能按照規定層層上報。此類事件往往要經過逐級審核判定之后才能被公之于眾,信息滯后和響應遲緩會在一定程度上造成“貽誤戰機”[16]。就制度執行主體而言,我國大部分現有制度由各地行政機關執行,依法行政是其基本原則,行政機關在行使權力過程中必須遵循行政法的有關規定。不過,從人與制度的關系角度講,如果一個制度可以確保社會健康、良性及快速運轉,那么它就被認為是好制度。由于存在不同的利益關系,人們對于制度的認同受外界影響較大,這直接導致制度吸納力的時強時弱。例如,突發事件中有些制度難以奏效,而有些優勢制度卻效果明顯。制度及其組織的復雜程度有時會制約其被接受和吸納的程度。政治制度化是政治組織及其執行過程得到公眾認可的過程,因為制度會不斷變化更新,所以就出現了適應性、自主性和復雜性等特征,我們可以依此對制度優勢進行評價。一個有眾多目標的組織,在失去某一目標時,如果調整自己以適應新形勢,顯然會比只有一個目標且不變通的組織更強[17](p.14)。

我國的基層治理面對的是類型各異的社區和鄉鎮,如果采用同一種具體制度或治理方式,難免會出現匹配不恰當等問題,原本具有優勢的一些制度也就很難釋放出該有的效力。值得一提的是,作為非正式制度的村規民約在一定區域范圍內被村民廣泛認可,而這種非正式制度往往比正式制度更能體現村民意愿,其背后潛藏的“軟執行”邏輯值得借鑒。實踐證明,如果在內容條款、制定程序、執行監督等環節加以優化,大多數村規民約最終都會轉化成鄉村治理的重要制度,這也為制度的動態性特征找到了支撐。我國各級政府在制度執行過程中有極大的自主權和靈活性,有時也會自我變通。此外,為確保制度的相對穩定,現代政府通常依賴監督機制加強公權力管控,對行政權力進行制約,繼而對群眾等相對方的程序性權利作出補償,這種對公平與效率的權衡取舍也成為制度執行力的直接影響因素。相對而言,我國制約行政權力的法律制度還較為缺乏,同時,公眾個人知識也存在不完整性與不確定性特征,這為公權力行使者釋放個人意志、偏私甚至舞弊等提供了可乘之機。總體來看,各地方政府在制度執行過程的監督、執行之后的法律救濟等方面普遍存在短板,如何在制度的穩定性與可變性間取得平衡,是個亟須解決的“制度”難題。

(三)軟硬結合:制度適應性的合理補充

哈耶克和巴納德等經濟學家認為,經濟組織的核心問題是適應。而威廉姆森則在總結前人成果基礎上提出離散結構分析模型,將適應性分為自發適應、具有協調性質的適應及有差異的激勵強度三個方面。與此同時,經濟學的研究也得出了制度環境與治理制度相互關系的結論,即制度環境的變化將影響治理比較成本的變動,繼而會對相關制度發生作用[18](p.113)。國內有學者以溫州區域經濟發展模式的演進為例,構建了一套制度適應性與區域經濟發展模式演變相關的分析框架。研究發現,地方政府形塑著地方經濟治理體制,其制度適應性分別通過路徑依賴、路徑創造機制決定區域經濟發展模式的演變方向和區域經濟發展成效[19]。在宏觀治理領域,有學者將制度適應性效率理念引入國家監察體制改革,提出從配置性效率邁向適應性效率的制度實現邏輯,并指出制度適應性既要考慮短期效應,還要兼顧長遠反饋[20]。而對于非常態化治理尤其是基層治理來說,制度更容易因環境影響而難以有效發揮治理效能,這為及時調整制度找到了合理解釋。

有學者從“黨政合一”的角度分析,認為我國國家治理模式具有“利益超越型執政黨”“追求民意最大公約數的人民民主”“基于信任的有為政府”“一元為主、多元合作的治理架構”等特征[21]。“黨政合一”模式因其符合制度變遷的適應性要求,擁有強大的效能轉化力量和自我完善的偉大生命力,既有利于國家制度由上到下逐層釋放勢能,也有利于基層治理自下而上漸進釋放效能。因為不同的治理對象存在差異,在制度作用范圍內,基層政府通常可以使用一些較為柔性和可操作性的舉措,利用更加匹配現實的執行方式來提高各種制度的執行力[22]。實際上,制度能否釋放并提升治理效能的最后一個關鍵環節,在于評價結果能否得到科學和充分運用。2019年12月,國務院辦公廳印發《關于建立政務服務“好差評”制度提高政務服務水平的意見》,“好差評”制度因為實質性地賦予了企業和群眾以政務服務的監督權和評價權,被認為是我國在服務型政府建設層面的制度創新。從制度設計層面看,“好差評”制度的特殊性在于,它兼具了中央頂層設計的權威性與地方自主探索的創新性。這種人性化的“軟”執行方式更好地表達了人性和情感,更容易被基層群眾所接受。制度執行力的評判必須兼顧制度吸納力和制度整合力等一系列功能因素,外界環境影響、執行主體差異、發揮效力時限等都應被納入制度評判指標之中。總之,制度執行是各要素之間相互聯動、協調運行的動態過程,影響制度執行力的原因包括主觀因素與客觀因素,我們尤其要關注制度本身、組織結構、資源條件和文化環境等客觀因素。

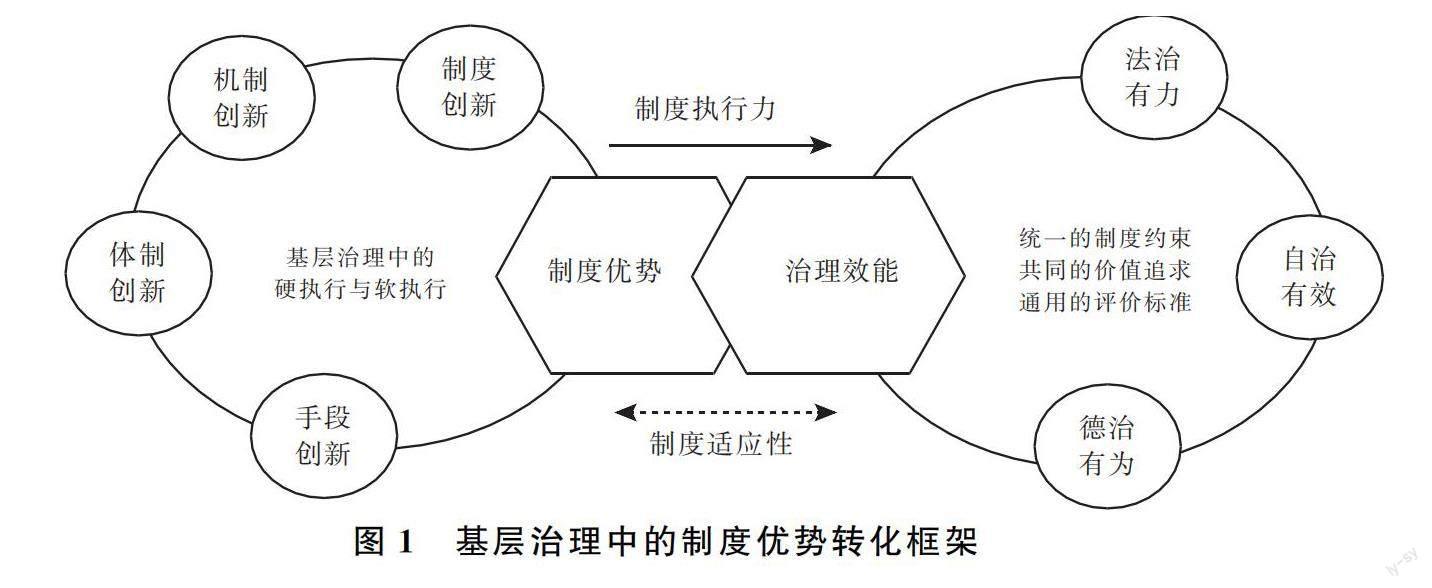

三、雙向關照:治理效能考量制度優勢

我國基層治理的歷史沿革表明,制度建設不僅要從理想和理論出發,更要從人民群眾實際需要出發,以提升治理效能為目標,以提升群眾滿意度為結果。進入新發展階段,有關基層治理的制度設計要因循國家制度的發展邏輯,從而實現社會資源的優化配置,維護人民群眾的根本利益,激發多元主體的公共價值。未來我們應當從國家與社會關系角度出發規范權力行使,構建國家意志向基層深度嵌入的框架結構,繼而打通創新驅動下“制度—機制—體制—手段—效能”的閉環回路,以使國家制度優勢更好地向基層治理效能轉化(參見圖1)。

(一)制度創新:法治保障下的自我修復

理性選擇制度主義認為,任何系統的構建與修復都難免存在各方博弈。堅持法律、制度和政策的有效整合,是打造利益均衡、公平正義制度體系的前提和基礎[23](p.50)。我國的國家制度正是堅持以人民為中心、維護人民根本利益的有效制度。在執行力與適應性間取得平衡,實現制度的不斷完善與自我修復,應是確保制度生命力的長遠之計。亞里士多德和羅爾斯都把正義看作社會秩序之基,從制度道德的意義上強調正義是構建社會秩序的首要原則。亞里士多德更是主張法律是以正義為根據并保障正義得以實現的永久制度。在我國國家治理的具體實踐中,依法辦事在很大程度上可以被理解為“按制度辦事”,具體表現為各種常見的行政行為。正義的社會秩序和公平的政治結構為人們公正、合理的生活提供了前提、條件和框架,但公平正義在現實生活中并不會自動實現。任何制度都是由一整套規則、法律法規構成的相對獨立的體系,各項法律法規之間往往相互交叉、彼此支撐,有時甚至無法劃清界限。但這并不意味著各類法規間彼此排斥,相反,它們之間可以互相補位。為此我們可以通過采取系統性重構的方法完善或修訂相關的法律制度。有學者以垃圾分類制度為樣本提出了制度創新的四條路徑,即從法律法規中形成基本制度、從政策演進中積淀重要制度、從典型案例中提煉具體制度以及從縱橫連貫中形塑制度體系,同時把依法治理作為制度優勢轉化為治理效能的基本前提[24]。換言之,堅持法治觀念、增強依法意識,應當是制度優勢轉化為治理效能的基本前提。

在基層治理中,要想進一步彰顯制度優勢,就要首先考慮使用什么法則、遵循哪些制度的問題。國家“十四五”規劃提出“健全黨組織領導的自治、法治、德治相結合的城鄉基層治理體系”,把“三治”結合的鄉村治理體系擴展為“城鄉基層治理體系”,加強了對基層治理的制度設計與統籌謀劃。2021年7月出臺的《基層治理意見》也提到,構建黨的領導、人民當家作主和依法治理有機統一的基層治理體制機制,提高基層治理社會化、法治化、智能化、專業化水平,同時還明確了“鼓勵基層治理改革創新”“完善基層治理法律法規”等重點任務。2023年發布的中央一號文件也對“健全黨組織領導的鄉村治理體系”進行了重大部署,提出全面落實縣級領導班子成員包鄉走村、鄉鎮領導班子成員包村聯戶、村干部經常入戶走訪制度,全面落實“四議兩公開”制度等一些具體制度。除了黨和國家出臺的一系列政策法規之外,地方性法規也緊鑼密鼓發布,為加快構建黨領導下的基層治理制度體系提供了“法”的依據。今后該如何進一步完善法規制度,有兩種思路可供參考。第一種思路是從法律法規頒布或制度確定時間的先后順序入手。例如,凡是發布日期久遠且未經修訂過的制度,可以結合經濟社會變遷情況著重完善。第二種思路或許更加簡便,即根據制度的使用頻次或對其修訂的次數判定是否需要優化。例如,對于類似《突發公共衛生事件應急條例》與《傳染病防治法》有關內容是否需要取舍整合等問題,可參照這一原則予以決定。不論哪種思路,均須秉承依法立法原則,把握好不同層級制度的整體性和適應性特征,同時兼顧制度執行力的“剛性”與制度適應性的“柔性”。

(二)機制創新:制度執行力的動態優化

制度、政策和機制是我國國家治理體系的三大要素,其中,制度是主要框架,政策是具體策略,機制則是確保前面兩個能夠發揮作用的動態過程[25]。實踐證明,構建高效的制度執行機制是制度得以有效運行的重要條件。若要實現高效能治理,就必須充分發揮各種機制的復合效應,以復雜性治理超越簡單性治理模式,以復合治理機制克服因機制互補不足而產生的機制失靈困境,釋放出基層治理機制的這種組合效應。根據對于制度的作用方式和影響結果不同,機制大體分為制度執行前的激勵約束機制、制度執行中的風險防范機制、制度執行后的監督獎懲機制以及貫穿全過程的績效評估機制等。以我國的鄉村基層治理為例,經過多年探索,各地發展出一系列有利于發揮制度優勢的配套機制。這些配套機制包括鄉鎮(街道)經費保障機制、信用積分機制等。實際上,2021年7月出臺的《基層治理意見》已經提出了“強化政策保障和體制機制創新”“健全政府投資與金融、社會投入聯動機制”“完善城市專業技術人才定期服務鄉村激勵機制”等多方面的具體安排,這一定程度上說明,機制對已有制度具有“補位”功能。

在黨的堅強領導下,法治自治德治相結合的“三治”模式在我國基層治理中不斷彰顯制度優勢、釋放治理效能。不過,一些具體的基層治理實踐中也出現了相關主體、目標、規范、效能難以相互融通等問題,這在一定程度上影響了治理效能的及時釋放。上述問題的出現主要是受基層治理的復雜性特點影響,治理者在實施治理行動時習慣于使用多種治理機制和工具,而綜合治理之所以能夠成功,恰恰是因為這些不同治理工具能共同發揮相對優勢。也就是說,只有恰當匹配對應機制,才能更好地激發出治理合力。實踐證明,制度為不同主體參與協同治理創建了相互協作的基本規則,建立了對于各類主體的激勵機制,可以及時有效地疏導和擴大自治力量的積極效應,并且抑制他們的負面影響。有學者通過對黑龍江省安全風險治理案例進行分析后發現,提升協同治理效能的關鍵在于及時構建從協商“共謀”到協商共治的領導機制,要保持治理過程中信息的精準共享,還要不斷完善防控結合的長效協同機制等,這為優化制度適應性找到了現實路徑[26]。既有的治理機制之所以成功,原因在于其與當時的社會發展和基層群眾的需要相匹配。例如,村民自治制度之所以能長期存在就是因為“熟人社會”可以兼顧不同群體的共同利益。從制度調適性的角度講,基層治理是不同利益相關者共同參與制度執行的過程,其中群眾既是最主要的治理主體,又是重要的治理客體。基層治理的本質在于調和矛盾、實現善治,這就需要激發人民群眾的“主人翁”意識和主體責任感,按照公平原則合理分配利益。為此,我們必須構建多元參與、多級互動的基層治理的配套機制。例如,完善黨領導下的糾紛化解機制、群眾自我監督機制;健全頂層設計的決策機制,從市域治理的高度統籌城鄉基層治理,建立城鄉融合、整體聯動機制。此外,我們還要統一制度標準及其具體細節,平衡基層治理中的權利與義務,增強制度實施的地方自主性和公眾參與度,保障制度實施的靈活性和容錯度,完善政務服務的責任機制和回應機制,健全績效考核機制和第三方評估機制等。

(三)體制創新:“三治”結合中的結構重塑

體制是一種規范化的預先設立的靜態關系架構,與機制、制度聯系緊密但有所區別。機制是維系、調整體制或非體制關系的動態作用過程,體制建立和機制設計都要經過正式制度的確認。相應地,制度則要依靠體制發揮效能,通過機制加快轉化,在體制和機制共同作用下實現組織共同體的整體功能。而治理是否有效,僅憑靜態的制度框架還遠遠不夠,制度只有依托科學合理的治理體制,配套并激活相應的運行機制,才能有效動作起來。相對而言,體制改革比較困難,各地通常先從機制創新層面做出嘗試,當機制創新無法繼續推進改革或體制壁壘嚴重制約改革進程時,體制改革才會應運而生。

黨的十八大以來,我國行政體制改革的戰略路線逐步清晰:從中國特色社會主義行政體制到國家行政體系,行政體制改革的戰略目標和路徑進一步得到明確;從轉變政府職能到提升治理效能,行政體制改革的戰略重點和任務進一步得到聚焦;從打造有為政府到助力中國式現代化,行政體制改革的戰略地位和高度進一步得到凸顯。省級及以下政府獲得了更多自主權,探索出一系列具有地方特色、可被推廣復制的基層治理新模式,如北京市的“接訴即辦”基層治理、在多個省份普及的“網格化”社區管理、發軔于浙江省的“最多跑一次”審批制度等。縱向來看,中央聚合型政策體制優勢明顯,地方封閉型政策體制短板日益凸顯,這種封閉很容易導致地方治理產生某種信任危機,對這種體制進行更新、改造和變革勢在必行。在國家統一的改革部署基礎上,地方改革可以在不觸動現有政府層級安排的情況下優先改變原有組織功能及其工作機制。為此,可以通過一系列切實可行的漸進式變革推動人員、資源、權力等下沉到治理活動最前線,即街道社區或者鄉鎮農村。還要繼續加快轉變地方政府尤其是市縣政府職能,在深化“放管服”改革背景下,進一步優化營商環境。加強事中事后監管與社會信用體系建設,繼續推行黑名單制度、聯合獎懲制度等,逐步構建政府主導、社會參與、群眾監督、數據支撐的現代化基層信用治理格局。在優化和完善現有制度體系的同時,對于一些強制性制度或常態化制度(如信息公開制度等),還可以增加一些靈活性較強的執行方式,以提高制度的適應性。

(四)手段創新:技術賦能下的信任再造

技術發展會導致原有的制度變遷,從而帶動組織結構變動與社會經濟發展。將技術應用于治理領域會增進主客體之間的相互信任,從而降低制度成本。在我國疫情防控中,大數據、人工智能等新一代信息技術扮演了新型政策工具的角色,它們在發揮輔助決策功能的同時,也創造出了一些新的基層治理模式,如大數據疫情預判、流調尋蹤等。技術手段之所以能在治理中大放異彩,主要是由于其體現了“以人民為中心”的思想,這種人民至上的理念彌補了現有制度因剛性化而缺少人情味的不足。實踐證明,將技術嵌入制度可以較好地推動制度優勢向治理效能轉化,從而在觀念、制度、組織、科技的一體化創新中推動基層治理方式的適應性變革。無論是智慧城市建設中的精細化治理,還是發軔于鄉村治理的“三治融合”基層治理模式,抑或是共建共治共享的社會治理制度,都在致力于積極鼓勵多元主體參與,這些都為漸進開放、有序參與、逐步嵌入的技術治理培育了生長土壤。

與國家治理的宏觀視野略有不同,基層治理更多是一種微觀層面的協同治理,而協同治理的基礎是共識,這就要求各級地方政府必須在價值協同、目標協同和理念協同三個方面實現凝聚。為此,各級地方政府紛紛加大對有效信息的監控,以確保政務信息的可信、可靠與準確,通過建立與利益相關者的信息共享機制等創造出數智化精準施策、基于區塊鏈的信用治理等一系列新的治理模式。實際上,隨著大數據、機器學習、可信區塊鏈等新一代信息技術的日益成熟,它們逐漸在社會治理等領域得到成功應用,較好地突破了傳統管理方法的局限。在人工智能超速算力支持下,制度制定者所需的評估結果會以意想不到的速度產生,制度執行者只需要關注輸入、輸出兩個關鍵節點,只要把與制度及其治理相關的信息準確無誤地記錄下來,交給機器去計算即可。實踐層面已經有了成功案例。例如,有學者就依托區塊鏈信任的技術與社會屬性,構建出了一套“制度優勢—治理效能”轉化的信用治理模型,提出了理想化的實踐路徑,提出用“治數”代替傳統“治人”模式的想法。值得注意的是,在推廣應用新技術的同時,我們還要警惕“痕跡管理”“虛擬政績”等數字形式主義,采取多種安全防護和數據保護措施,防止出現由技術的潛在風險引發的新的技術信任問題。

總而言之,中國式現代化歸根結底是人的現代化,基層治理最終是要解決人的需求問題。基層治理中的制度優勢更要體現公平正義、回應人性呼喚,要將制度執行的剛性約束與機制調和的柔性支持結合起來,改變以往單純以制度執行力評判制度優勢的單一模式。我們要從應然和實然兩個層面同時發力,找到制度優勢與治理效能的交集與共同點,將制度優勢和治理效能的關系放在法治自治德治相結合的“三治”結合治理格局中統一考量,用更好的制度優勢進一步凝聚和凸顯基層治理中的公平正義。

參考文獻:

[1]習近平.高舉中國特色社會主義偉大旗幟為全面建設社會主義現代化國家而團結奮斗——在中國共產黨第二十次全國代表大會上的報告[N].人民日報,2022-10-26.

[2]丁志剛,李天云.邁向高效能治理:理論認知、困境預判與因應之道[J].學術交流,2022,(1).

[3]馮猛.基層治理機制的“分立”與合力[J].黨政論壇,2022,(1).

[4]李晴.制度視角下政府公信力研究[D].北京:中共中央黨校,2021.

[5]劉志禮,俞光瑞.習近平關于制度優勢評價重要論述的生成邏輯、主要貢獻和踐行路徑[J].思想教育研究,2022,(10).

[6]周少來.人性、政治與制度:應然政治邏輯及其問題研究[M].北京:中國社會科學出版社,2004.

[7]宋世明.推進國家治理體系和治理能力現代化的理論框架[J].中共中央黨校(國家行政學院)學報,2019,(6).

[8]浦興祖.人大制度優勢與國家治理效能[J].探索與爭鳴,2019,(12).

[9]徐自強.制度吸納評價:政務服務評價提升政府行政效能的理論邏輯——以政務服務“好差評”制度為例[J].河海大學學報(哲學社會科學版),2022,(6).

[10]田國強,陳旭東.制度的本質、變遷與選擇——赫維茨制度經濟思想詮釋及其現實意義[J].學術月刊,2018,(1).

[11]齊超.制度變遷動力理論研究[D].長春:吉林大學,2009.

[12]方欽.制度:一種基于社會科學分析框架的表詮[J].學術月刊,2016,(2).

[13]李晴.我國制度優勢研究現狀與演進趨勢的可視化分析[J].行政與法,2021,(4).

[14]楊志軍.中央聚合—地方封閉政策體制及其更新:國家治理現代化的政治資源再造[J].學術月刊,2022,(1).

[15]趙俊鵬.基層社會治理制度的完善路徑——基于制度要素的分析框架[J].學術交流,2021,(5).

[16]胡仙芝.我國政務公開的現狀、挑戰與進路[J].國家治理,2021,(9).

[17][美]塞繆爾·P.亨廷頓.變化社會中的政治秩序[M].王冠華,等.上海:上海人民出版社,2008.

[18][美]奧利弗E.威廉姆森.治理機制[M].石爍.北京:機械工業出版社,2016.

[19]葉志鵬,等.制度適應性與區域經濟發展模式的演變——對溫州模式轉型的再思考[J].貴州財經大學學報,2022,(4).

[20]黃毅,文軍.從“配置性效率”邁向“適應性效率”——國家監察體制改革的制度化邏輯與理性構造[J].湖湘論壇,2019,(6).

[21]楊松武.中國特色國家治理模式及其適應性效率探析[J].治理現代化研究,2020,(1).

[22]韓艷麗,苗俊玲.國家治理現代化中基層政府軟執行力提升研究[J].學術交流,2022,(10).

[23][韓]河連燮.制度分析:理論與爭議(第二版)[M].北京:中國人民大學出版社,2014

[24]劉海軍.垃圾分類:制度優勢何以轉化為治理效能?[J].行政管理改革,2022,(10).

[25]李浩,郝儒杰.制度、政策與機制:中國特色社會治理體系的運轉機理[J].中共福建省委黨校(福建行政學院)學報,2021,(4).

[26]洪富艷,王舜禹.地方政府生態安全風險協同治理:應然模式、實然困境與推進路徑[J].學術交流,2022,(8).

[責任編輯:賈雙躍]

Integration of Executive Power and Adaptability: An Analysis of Institutional Advantages of GrassRoots Governance

Li Qing1, Liu Haijun2

(1.Peking University, Beijing 100871; 2.Party School of the Central Committee of Communist Party of China/National Academy

of Governance, Beijing 100091)

Abstract:Grassroots are the nerve endings of the national institutions transmission, whose governance effectiveness is the most direct manifestation of the institutional advantages.In the past ten years of the new era, Chinas basic institutional framework in various fields has been basically established, but the problem of unbalanced and inadequate development is still prominent.The institutional advantages in grassroots governance such as information disclosure and garbage classification are not obvious. The transformation of institutional advantages into governance effectiveness is the due logic of national governance, which will be affected by the dynamic mechanism and trust relationship. Institutional advantages must reflect fairness and justice, and respond to peoples needs. However, different people have different interests, goals, and cognitive structures, resulting in adaptive characteristics of institutions in grassroots governance. Through the reasonable supplement at both theoretical and practical levels, it is expected to open the closed loop of institutional advantages, operating mechanism, trust support, and governance efficiency, so as to accelerate the transmission of institutional advantages to the grassroots level, and reverse the optimization and improvement of various institutions.

Key words:grassroots governance, institutional advantages, governance effectiveness, execution, adaptability