用于碳十四年代測定的古代灰漿樣品分析與前處理方法述評

王 玥,宮 瑋,吳小紅

[1.北京化工大學文法學院,北京 100029;2.文物保護領域科技評價研究國家文物局重點科研基地(北京化工大學),北京 100029;3.考古科學教育部重點實驗室(北京大學),北京 100871;4.考古年代學國家文物局重點科研基地(北京大學),北京 100871;5.北京大學考古文博學院,北京 100871]

0 引 言

灰漿是以碳酸鹽為主要成分的材料,或兼有骨料、添加劑等[1],常被用于建筑建造和裝飾,如房址地面和墻面白灰面[2]、磚墻縫隙膠凝材料[3]、壁畫地仗層[4]等。相較于常見的植物遺存和動物骨骼等居址使用時期的遺留物,灰漿的使用與建筑的建造、修葺和裝飾行為直接相關,可以代表這些行為的發生時間。因此,古代灰漿是研究建筑修建年代的重要樣品,其年代測定具有不可替代性。

然而,盡管自20世紀60年代起灰漿樣品就被用于碳十四年代測定[5-6],但結果準確性存疑[7-8]。20世紀八九十年代以來,連續酸解碳回收方法的發展和加速器質譜法(AMS)的引入提高了灰漿樣品碳十四年代測定的準確性[9-10]。但由于灰漿樣品形成機理較復雜、干擾組分難去除等原因,不同實驗室亦未對樣品分析和前處理流程達成共識。近十余年來,古代灰漿樣品年代測定方法成為國際上年代學研究的熱點。隨著對干擾組分的分析檢測及分離方法有了新進展,灰漿樣品的年代測定也逐漸積累了一些成功案例,或可形成成熟的分析檢測和前處理流程。

1 古代灰漿樣品年代測定原理

1.1 灰漿制造過程

不同時期、不同地區的灰漿的制造過程有所差異,大體可分為煅燒原料、加水攪拌和涂抹使用三大步驟。常見的原料有石灰石、料疆石、貝殼等,主要成分為碳酸鈣,在高溫煅燒過程中會分解為氧化鈣和二氧化碳,此過程中原料原有的碳元素被釋放。在之后加水攪拌均勻并涂抹使用的過程中,氧化鈣遇水生成氫氧化鈣,氫氧化鈣結晶析出并吸收大氣中的二氧化碳,形成新的碳酸鈣[11],晶型以方解石為主,或有少量文石[12]。因此,灰漿固化時進入樣品中的碳十四濃度即是當時大氣中的碳十四濃度,這是灰漿樣品可以被用于碳十四年代測定的基礎。

在灰漿加水攪拌過程中,古人也可能加入碎石塊、黏土、砂礫、火山灰等骨料,或加入動植物纖維、淀粉、桐油等有機添加劑[1],以改善灰漿性能。其中,夾雜的動植物纖維、淀粉、桐油等有機質的殘留物或可被提取出來用于碳十四年代測定,但這部分內容不是本文討論的重點,本文討論的重點在于如何針對灰漿樣品中的無機質組分開展碳十四年代測定,以及如何去除干擾組分以獲得準確的年代測定結果。

1.2 灰漿碳十四年代測定干擾組分

灰漿的碳十四年代測定干擾組分較多,主要有原料中的老碳組分、固化過程中形成的干擾組分,以及在灰漿固化后埋藏過程中發生重結晶而產生的干擾組分等。

灰漿樣品的老碳干擾主要有兩大來源:其一是原料煅燒不充分,導致原有碳酸鈣分解不完全,原料中的老碳被保留下來;其二是添加的骨料中含有老碳,如石灰巖碎塊等[7,13]。由于干擾組分的生成方式并非人為成因,其結晶度與人工制造的有所區別(例如:原料是石灰石等則會保留有地質成因的方解石;原料是貝殼等生物來源則會保留生物成因的文石),因此,可以通過分析方解石和文石的結晶度加以鑒別,判斷灰漿樣品是否受到老碳干擾[14]。

固化過程主要有兩大干擾因素:其一,涂抹灰漿時厚度過大,導致大氣中的二氧化碳難以快速滲入內部——有可能需要幾十年[15]甚至上百年[7]才能完全固化,使得灰漿樣品的年代測定結果與實際使用時間有較大偏差;其二,原料中摻雜有影響年代測定準確性的成分,例如:摻有較多白云石等,煅燒生成的氧化鎂在遇水后不僅反應速度較慢,還易生成水菱鎂礦[Mg5(CO3)4(OH)2·4H2O],從而影響年代測定結果[16];火山灰、陶瓷碎塊等骨料的加入可能會促進水化反應,部分產物會交換環境中的二氧化碳,可能在樣品前處理時引入現代碳,進而影響年代測定結果[17]。因此,需要謹慎選用過厚的和水硬性灰漿樣品。

受保存環境影響,灰漿在保存過程中有可能會發生溶解和重結晶。碳酸鈣可在酸性的地下水或雨水中與水和二氧化碳生成碳酸氫鈣,待干燥時碳酸氫鈣再分解為碳酸鈣、水和二氧化碳[18]。此過程中保存環境中的碳元素被引進灰漿,樣品的年代測定結果偏差取決于保存環境中的碳元素同位素比例[19]。但是,由于溶解反應只發生在表層[12],對于保存較好的灰漿,可以除去表層后再進行年代測定。

2 碳十四年代測定干擾組分的檢測方法

由于干擾組分會影響碳十四年代測定的準確性,故需在灰漿樣品進行前處理之前首先分析樣品是否含有干擾組分,如果含有,則需要去除污染,并對提純后的樣品再次分析。年代測定干擾組分的分析主要包括結構和成分檢測,判斷是否有水菱鎂礦等水化反應產物或非人為成因的方解石、文石。常用的方法包括薄片鑒定法、掃描電子顯微鏡觀察、X射線衍射分析、紅外光譜分析、穩定同位素測定等。

2.1 薄片鑒定法

通過薄片鑒定法可以了解樣品的巖相構成,初步判斷其生成方式,并觀察到各種物相的大致分布范圍,排除非人為燒造制成的樣品,例如Ponce-Antón等[20]通過偏光顯微鏡觀察到西班牙納瓦拉Irulegi城堡灰漿樣品中包裹著砂巖、泥灰巖、生物碎片和木炭等雜質。

然而,光學顯微鏡下薄片放大倍數有限,且只能觀察少部分樣品。而灰漿樣品往往不均勻,因此薄片鑒定法無法用來判定樣品是否含有少量干擾組分。

2.2 掃描電子顯微鏡觀察

掃描電子顯微鏡可以被用于觀察樣品晶型,與能量色散譜、陰極熒光譜等聯用還可以分析樣品的元素成分,進而推測是否含有年代測定干擾組分,例如Toffolo等[21]用掃描電子顯微鏡與陰極熒光譜聯用對前處理后的灰漿上清液進行分析,認為少量橙紅色信號的出現表明樣品含有少量石灰石,因此判斷重液分離無法全部去除地質成因的碳酸鹽。然而,對于含量較少的組分,掃描電子顯微鏡也可能無法觀察到,例如Toffolo等[12]對固化階段的灰漿進行觀察,22 d時在掃描電子顯微鏡下只觀察到了方解石,但通過紅外光譜分析得知樣品中還含有少量文石。

2.3 X射線衍射分析

通過X射線衍射分析可以了解樣品礦物成分,并大致計算出主要礦物成分的所含比例。對于方解石、文石、白云石、水菱鎂礦、水滑石等常見物相,X射線衍射分析可以有效檢測鑒別[22-25]。

2.4 熱分析

熱重分析、差熱分析等熱分析方法可以被用于檢測樣品質量隨溫度變化的改變。灰漿樣品中,不同組分的分解溫度不同,因此熱分析可以被用于判斷樣品的無機質、有機質組分及相對含量,如Paama等[26]采用熱分析、同步紅外光譜和電感耦合等離子體原子發射光譜等方法對取自13—14世紀教堂的灰漿樣品進行分析,發現在125~425℃引起質量變化的主要是水合物,在425~625℃分解的主要是水菱鎂礦、水鎂石和碳酸鎂,在625~875℃分解的為碳酸鈣。但是對于化學成分相同的組分,熱分析很難明確區分出晶型和晶粒大小的差別。

2.5 傅里葉變換紅外光譜分析

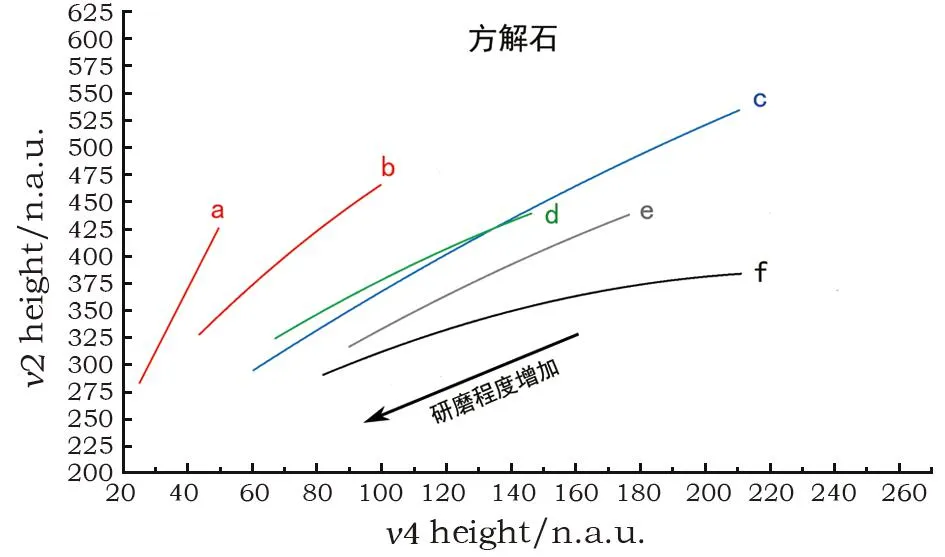

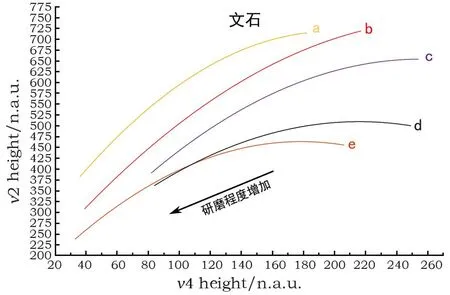

傅里葉變換紅外光譜可以反映礦物晶體無序度的信息,因此部分學者嘗試使用紅外光譜判別方解石和文石的成因[27-28],并有學者模擬了煅燒、加水并固化的灰漿制作過程,制作了方解石、文石標準樣品,同時采集了地質成因、沉積成因、生物礦化成因等其他生成方式生成的石灰石、文石標準樣品,并對這些標準樣品采用溴化鉀壓片法進行紅外光譜分析[29-30],并提出可以按照方解石和文石含量比例分配ν4峰值,并計算方解石、文石各自的ν2峰值和分配的ν4峰值相對于ν3峰值的比值,歸一化后作成二維散點圖,并將同一樣品不同研磨程度得到的坐標點相連形成研磨曲線[31]。結果表明,結晶度越高,研磨曲線越靠近ν4/ν3坐標軸,人工成因與地質成因、生物成因等的方解石、文石研磨曲線在研磨度較低的區域不重疊(圖1和圖2)。因此,可以研磨考古遺址出土的石灰灰漿樣品并用溴化鉀壓片法進行紅外光譜分析,觀察其ν2、ν4相對于ν3特征峰的峰高坐標點位置,進而判斷樣品是否為人工成因。需要注意的是,該方法反映的是所測樣品的平均結果,即未落在人工成因研磨曲線的樣品應是含有非人工成因組分,但落在人工成因研磨曲線上的樣品不代表其不含微量的其他成因干擾組分。盡管如此,該方法仍然為有效分析灰漿樣品是否含有非人工成因的方解石、文石組分提供了可能。

改繪自參考文獻[14],“n.a.u.”為歸一化吸光度單位;(a)草木灰經900℃煅燒后加水固化形成的火成方解石;(b)白堊巖高溫煅燒后加水固化形成的火成方解石;(c)白堊巖;(d)草木灰低溫燒制后加水固化形成的方解石;(e)石灰巖;(f)冰洲石

改繪自參考文獻[14],“n.a.u.”為歸一化吸光度單位;(a)地質蒸發巖;(b)貝殼經900℃煅燒后加水固化形成的火成文石;(c)多年未清洗的水壺中的水垢;(d)地質文石;(e)貝殼中的生物文石

2.6 穩定同位素測定

由于灰漿在固化過程中對碳和氧元素的吸收存在分餾效應,因此對于純凈的樣品,可以通過δ13C值判定是否為人為成因。模擬試驗研究發現,不同煅燒溫度制成的方解石δ13C值通常在-16‰至-25‰之間[32-34]。因此,對于以方解石為主要成分的考古遺址出土灰漿樣品,可以提純后測定其碳穩定同位素以確定成因。

3 灰漿樣品前處理方法

古代灰漿樣品的前處理流程多是先用物理方法去除大部分干擾組分,再用化學方法排除少部分干擾組分的影響。

3.1 物理方法

對于質地較為純凈的氣硬性白灰面,通常采用砂輪磨除表層泥土,或鉆取內部純凈部分粉末,以排除表層可能的環境污染或重結晶組分,例如北京大學碳十四年代測定實驗室以此方法獲取興縣碧村遺址出土的白灰面中的潔凈部分,所得年代測定結果與該層白灰面下的草拌泥中炭化草屑的年代測定結果在1σ內平行[35]。

對于礦物組成較為復雜和質地堅硬的水硬性灰漿樣品,除了去除表面污染,還需要采用低溫粉碎、過篩、超聲處理、密度分離等方法對不同組分、不同粒徑的顆粒進行分離,例如意大利坎帕尼亞大學實驗室采用的CryoSoniC流程[36],為去除樣品中的老碳污染,先后采用了液氮與80℃循環多次的低溫粉碎、超濾初篩樣品、超聲震蕩分離出懸浮顆粒、淋洗離心和烘干的步驟。這套流程處理的800~1 100℃下制作的氣硬性灰漿樣品獲得了準確的年代測定結果,但是對于考古出土的含有骨料的水硬性灰漿樣品,部分樣品結果在2σ下具有一致性,在1σ一致性較差,需要調整超聲震蕩步驟才可能獲得更準確的結果。

此外,密度分離法也可以去除大部分的年代測定干擾組分,或可將地質成因的污染物比例降低至1%以內。鑒于灰漿樣品中不同礦物組分的密度不同,且人為成因的方解石、文石密度略輕于地質成因的方解石、文石[37],可以選用密度介于兩者之間的溶液對不同礦物顆粒進行分離,例如Toffolo等[38]通過使用多鎢酸鈉[Na6(H2W12O40)]溶液對人工制作的文石和其他組分進行密度分離,同時用磷酸鹽緩沖液保持溶液中性,以防樣品溶解,并在液體分層后用液氮冷凍,將不同層切分,待融化后再通過淋洗、離心、烘干等步驟,從而獲得純凈的人為成因的文石組分。

3.2 化學方法

3.2.1酸解法 多數實驗室采用磷酸[39-44]或鹽酸[45]通過連續酸解法獲得經過物理方法提純的灰漿樣品中的二氧化碳。由于地質成因的碳酸鈣會較晚分解,故理論上先釋放出的二氧化碳年代更接近灰漿形成年代,而后釋放出的二氧化碳年代往往偏老[8]。但是,由于樣品差異較大,如何確定收集時間是影響連續酸解法處理的樣品年代測定準確度的決定性因素。通常會先取少部分樣品進行酸解試驗,選取生成速度最快的時段收集二氧化碳氣體進行年代測定,同時以較晚時段生成的氣體作為對照組。然而,連續酸解法不一定能夠有效去除所有灰漿樣品的老碳污染,Hajdas等[46]分析了來自世界各地的7個實驗室對4例樣品的測試結果,盡管不同實驗室間結果平行性較好,但只有2例樣品結果與實際年代一致,另2例組成更復雜的樣品年代測定結果則明顯偏老。

由于樣品酸解速度極快,生成速度最快的時段通常只有幾秒,難以精確操控,因此部分實驗室在連續酸解法的基礎之上做了調整,采用逐步注酸法[47-48]對樣品進行酸解,即首先取少部分樣品進行酸解試驗以確定二氧化碳回收率,再計算得出每次釋放特定比例的二氧化碳所需的稀鹽酸用量,通過嚴格控制稀鹽酸注射量來控制二氧化碳釋放比例。此種方法相比于連續酸解法更易操作,且稀鹽酸相比于黏稠的85%磷酸更利于更細粒度的樣品粉末溶解[49]。Daugbjerg等[50]采用逐步注酸法分析的灰漿樣品年代與木炭樣品結果在2σ下具有較好的一致性,相比連續酸解法獲得的結果具有更高比例的正確率[49],表明該方法具有較好的應用前景。

3.2.2逐步熱解法 近年來,個別實驗室嘗試使用逐步熱解法分解提純后的灰漿樣品[21,51]。由于地質成因的碳酸鈣晶粒較大,其分解主要發生在高溫區間,因此可以通過逐步升溫的方式,收集較低溫度區間時產生的二氧化碳進行年代測定。由于不同樣品因組分不同而隨溫度升高的分解速率不同,因而往往需要在制備前對樣品進行熱重分析。例如Toffolo等[21]根據樣品熱重分析結果,選取開始快速分解之前的溫度作為要收集二氧化碳氣體的反應溫度,所測的3例樣品中,1例氣硬性灰漿樣品與建筑年代一致,而2例水硬性灰漿的年代測定結果則1例早于纖維素對照組結果,1例晚于纖維素對照組結果。這表明逐步熱解法同樣無法完全去除水力產物或地質成因的碳酸鹽污染,而且這一方法的缺陷在于無法確定某一溫度下分解的碳酸鈣有多少比例為地質成因。

4 古代灰漿樣品碳十四年代測定方法總結

4.1 古代灰漿樣品碳十四年代測定方法研究成果

綜上所述,近十余年來,國際上對灰漿樣品碳十四年代測定方法的主要研究成果包括:

1) 明確了年代測定干擾組分的生成機理并提出了以紅外光譜研磨曲線為主的方解石、文石生成方式判定方法;

2) 前處理方法中研發了以多鎢酸鈉和磷酸鹽緩沖液調配的中性溶液對礦物進行密度分離;

3) 制備方法中,以逐步注酸法改進了連續酸解法,降低了試驗操作難度;同時開發了逐步熱解法以去除微量污染的影響,并可通過模擬計算的方式計算符合AMS測量精度要求的熱解溫度區間。

現有研究結果表明,能否準確測定灰漿樣品的碳十四年代,很大程度上取決于樣品組分的復雜程度。建議采取圖3的流程對樣品進行分析和前處理。

其中,對于含有水化反應相關物相的樣品,尚無較好的前處理方法去除其影響[16]。對于紅外光譜研磨曲線判定出的非人工成因的樣品,如果偏離人工成因標準曲線很少,尚可以嘗試采用連續酸解或逐步熱解法制備樣品,如果偏離較多或明確落在其他成因的標準樣品研磨曲線上,則建議棄用該樣品。

4.2 古代灰漿樣品年代測定方法探索方向

鑒于古代灰漿樣品的年代對建筑建造、修葺與裝飾及遺址的系列年代測定研究有重要意義,其年代測定方法仍需進一步研究。可以從以下幾方面進行探索。

1) 現有的古代灰漿樣品的年代測定主要對象是其碳酸鹽部分(關鍵在于干擾組分的去除,尤以水化反應相關物相的去除為難點)。未來需要對樣品分析和前處理方法進一步進行探索,研究微量物相的檢測和定量方法,并配合以計算機模擬計算,確定干擾組分對年代測定結果的影響大小。此外,有機添加物的加入會影響碳酸鈣的結晶程度[53],可能影響干擾組分的判斷,需要進一步研究確認。

2) 部分古代灰漿樣品的石英含量較高,可以考慮使用釋光測年法。21世紀以來,國外已有多篇關于釋光測年法對古代灰漿年代測定的相關研究,包括多粒技術[54-56]和單粒技術[57-58],目前年代測定結果的準確性仍然有待提升。未來可進一步研究,作為無法使用碳酸鹽進行碳十四年代測定的灰漿樣品的替代方法。

3) 我國的古代灰漿樣品中常常加入淀粉、桐油、蛋白等有機添加劑,目前已有快速方便的鑒別方法[59],而國際上對有機殘留物提取測年也取得了重大突破[60],未來可以嘗試濃縮提純灰漿中的有機添加劑進行碳十四年代測定,作為無法使用碳酸鹽進行碳十四年代測定的灰漿樣品的替代方法。除方法探索以外,為檢驗用于碳十四年代測定的組分是否可靠,還需要大量案例數據的積累。現有研究成果中,很多案例的對照時間來自建筑形制斷代或文獻記載,碳十四年代測定結果還需要經過樹輪校正曲線校正才可比較,有可能因校正曲線處于平臺期年代范圍較大而使年代測定結果看似正確。建議采集與灰漿樣品同期的動植物遺存作為對照樣品,并直接比較可靠樣品與灰漿樣品的年代測定結果,以此研究灰漿的碳十四年代測定干擾組分分析和前處理方法是否可靠。

5 我國古代灰漿樣品年代測定方法展望

不難看出,以往的古代灰漿樣品碳十四年代測定成果大多來自國外,我國古代灰漿樣品的年代測定案例較少。實際上,我國有著豐富的灰漿樣品年代測定研究材料,例如被廣泛發現于先秦時期考古遺址的房址白灰面和各歷史時期壁畫白灰地仗層,基底往往是草拌泥和泥質地仗層,其與白灰面、白灰地仗層的制造時間相同,且通常內含較多的植物纖維,是碳十四年代測定對照研究所需的理想材料。而且我國古代灰漿中有相當大的比例未添加骨料,組分相對簡單,故通過簡單的前處理即可能獲得準確的年代測定結果。

灰漿樣品如能成為可靠的常規年代測定樣品,對解決我國土遺址建筑遺存的年代研究意義重大——因為此類遺存往往缺乏可供碳十四測年的有機類樣品保存。未來我國如能進一步對灰漿樣品的碳十四年代測定進行研究,簡化并驗證適合我國古代灰漿工藝特點的樣品分析和前處理方法,或能更好地為相關考古研究提供更多年代學信息。