孤獨癥兒童父母參與對父母連帶內化污名的影響:父母心理彈性的中介作用

張雪兒 傅明忱

【基金項目】 本文為江蘇省高校哲學社會科學項目“專業環境視角下的大學生學習成果發展模型探究”(2019SJA0243)的研究成果。

【摘要】 為探討孤獨癥兒童父母參與對父母連帶內化污名的影響及父母心理彈性在其中的作用機制,采用父母參與問卷、連帶內化污名問卷、心理彈性問卷對592名孤獨癥兒童的父母進行調查。結果發現,孤獨癥兒童父母參與和父母心理彈性之間呈顯著正相關,孤獨癥兒童父母心理彈性和父母連帶內化污名呈顯著負相關,孤獨癥兒童父母參與和父母連帶內化污名呈顯著負相關;孤獨癥兒童父母心理彈性在孤獨癥兒童父母參與和父母連帶內化污名的關系中充當遮掩變量的角色。基于此結論,孤獨癥兒童父母應積極主動建立良好的親子關系、調整認知,保持積極態度,并不斷提升心理彈性。

【關鍵詞】 孤獨癥兒童父母;連帶內化污名;父母參與;心理彈性

【中圖分類號】 G78

【作者簡介】 張雪兒,碩士研究生,南京師范大學教育科學學院(南京,210024);傅明忱,副教授,南京師范大學教育科學學院(通訊作者:fumingchenll@163.com,南京,210024)。

一、問題提出

父母參與的概念最早可以追溯到18世紀的美國,但直到20世紀60年代才逐漸受到重視。父母參與,也被稱為“家長參與”,指父母基于對子女教育的關心和興趣,直接或間接地參與子女的學習活動或教育過程[1]。影響父母參與的因素主要涵蓋父母、家庭、種族、兒童和學校等[2]。此外,研究還發現,外界的看法和態度對父母參與也有影響[3]。目前,有關父母參與的研究多集中在探討父母參與的影響因素、父母參與和兒童發展之間的關系以及父母參與對兒童發展的作用等方面[4-5]。父母參與存在積極影響和消極影響,積極的父母參與可以促進孩子的健康成長和發展[6-7]。然而,如果父母參與的方式不當,比如過度控制、壓力過大或者缺乏支持,可能導致兒童產生焦慮、抑郁等心理問題,甚至影響他們的自尊心和自信心[8]。當前的研究主要關注父母參與的積極影響[9-10]。大多數研究已經證實,父母的積極參與能夠正向影響孤獨癥兒童的康復狀況[11-12]。由于孤獨癥兒童比普通兒童更加依賴照顧者,父母的參與對他們起著非常重要的作用[13]。然而,目前國內缺乏探究孤獨癥兒童的父母參與現狀、影響因素和作用的實證研究。因此,本研究旨在采用量化研究的方法,探究孤獨癥兒童的父母參與情況。

孤獨癥通常表現出刻板行為、語言發展遲緩和社交障礙等癥狀,是一種伴隨兒童一生的疾病,其治療周期長且復雜,很難完全治愈[14]。由于疾病導致孤獨癥兒童表現出一些問題行為,他們常常會受到公眾的過度關注,有時甚至被排擠、貶低等,這種情況被稱為污名。污名是一種標簽化現象,指公眾對個人名譽的負面態度或反應所造成的不良影響。然而,需要指出的是,污名不僅僅影響那些具有污名特征的人,還可能擴散到與被污名者有關聯的人身上。連帶內化污名指與被污名者有關聯的人因為認同社會刻板印象,將這種外界的負面態度或反應內化為自身的負面情緒[15]。研究發現,連帶內化污名主要會受到以下因素的影響:①人口學統計變量[16-17];②社會心理因素,如他人支持、面子問題、壓力等[18-19];③文化環境因素[20]。探究孤獨癥兒童父母的連帶內化污名有助于讓孤獨癥兒童父母更好地理解和應對困境,提高自身的心理素質,并改善對孤獨癥兒童的教育和照顧。考慮到中國歷史悠久的社會傳統文化和教育更加重視對個人的社會評價和態度,以及中國人對“面子”的關注和人際關系取向的文化價值觀,連帶內化污名的問題可能在中國人中尤為突出[21]。這是因為在中國社會中,孩子的行為和發展問題普遍被視為是家庭的責任,而不僅僅是個體的問題。因此,父母會感受到更多的責任和壓力。先前的研究表明,中國父母表現出了相當大的孤獨癥恥辱感[22]。因此,有必要進一步探究中國孤獨癥兒童的父母所面臨的連帶內化污名問題。

心理彈性,又稱心理韌性,指在面臨困難時,個體能主動適應并展現出靈敏、韌性的心理過程[23]。研究表明,心理彈性是抵抗污名的影響因素之一,提高心理彈性可以有效降低污名的程度[24-25]。此外,國內對心理彈性和父母參與的關系的相關研究主要集中在普通兒童父母參與中的父母教育參與方面。研究發現,父母教育參與和心理彈性之間存在顯著的正相關關系[26-27]。另有研究表明,孤獨癥兒童的照顧者照顧和參與的時間越長,其內化污名程度越嚴重[28]。基于此,父母參與、父母心理彈性和父母連帶內化污名三者之間可能存在密切的關系。

社會生態系統理論最初是在20世紀80年代由布朗芬布倫納提出的,后來由扎斯特羅進行完善。該理論將社會生態系統劃分為微觀系統、中觀系統、宏觀系統三個層次,為探究個體行為與社會環境相互作用提供了重要的框架。微觀系統指處在社會生態環境中的個體,強調與個體相關的心理和生理因素;中觀系統指與個體相關的小規模群體,如家庭、社區、職業群體等;宏觀系統指與個體相關且比小規模群體更大的社會系統,如制度、文化等[29]。該理論強調了微觀、中觀和宏觀系統之間的關系,有助于揭示人的行為、外部環境和內部心理環境之間的相互作用[30]。基于此理論,可以深入剖析孤獨癥兒童父母行為因素、外部環境因素以及內部心理因素之間錯綜復雜的關系。目前在國內還沒有研究者探討過孤獨癥兒童父母參與、父母心理彈性和父母連帶內化污名這三個變量之間的關系,因此本研究對于這一研究領域的探索具有重要的意義。基于以上理論和實證研究,本研究需要解決的問題為:①孤獨癥兒童父母參與、父母心理彈性和父母連帶內化污名的現狀,并探討人口學因素與這三個變量的關聯性;②孤獨癥兒童父母連帶內化污名、父母參與和父母心理彈性之間的關系;③孤獨癥兒童父母心理彈性是否在父母參與和父母連帶內化污名之間起中介作用。

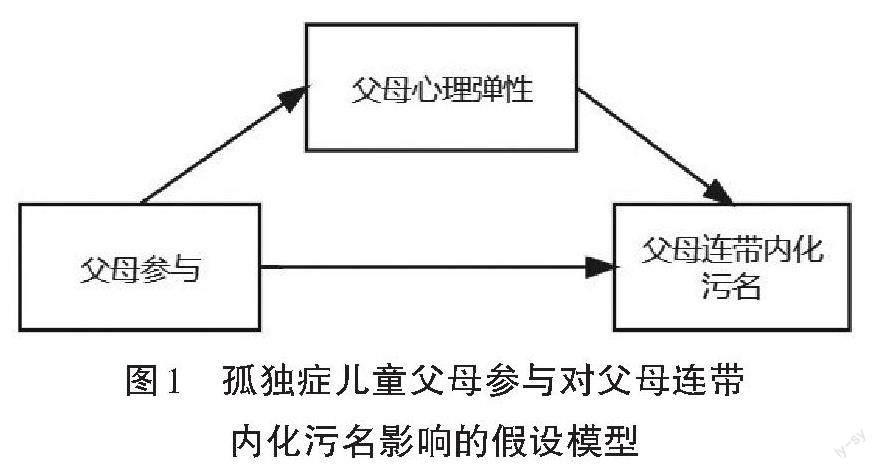

綜上所述,本研究假設孤獨癥兒童父母參與將通過直接和間接的途徑預測父母連帶內化污名,由父母心理彈性介導后者,假設模型如圖1所示。

二、研究方法

(一)研究對象

本研究在得到孤獨癥兒童干預中心、孤獨癥兒童康復機構等相關機構的同意后,采用隨機取樣的方法,通過網絡發放問卷的形式,在陜西省西安市、山西省太原市、內蒙古自治區呼和浩特市、甘肅省蘭州市、青海省西寧市、江蘇省南京市、江蘇省鹽城市、廣西壯族自治區南寧市的15家孤獨癥兒童干預中心、孤獨癥兒童康復機構和特殊教育學校中,抽取了650名孤獨癥兒童的家長作為研究對象。共發放650份問卷,回收630份。剔除未完成、填寫不規范等無效問卷后,共獲得592份有效問卷,有效回收率為91.08%。其中,家長身份:父親172人(29%),母親420人(71%);父母的文化程度:中專(高中)及以下367人(62%),大專81人(14%),本科118人(20%),研究生及以上26人(4%);家庭月收入:5000元以下248人(42%),5000—10000元215人(36%),10000—20000元81人(14%),20000元以上48人(8%);孤獨癥兒童性別:男生313人(53%),女生279人(47%)。

(二)研究工具

1.連帶內化污名量表

采用尹群明等人基于連帶內化污名量表(Affiliate Stigma Scale,簡稱ASS)進行修訂的中文版孤獨癥兒童父母連帶內化污名量表[31]。此量表適用于大陸地區評估孤獨癥兒童父母的連帶內化污名水平。修訂后量表共18題,包括負面情緒認知、社交擔憂回避、歧視體驗、疏離被污名者四個維度。相較于原始量表,修訂后的四維度量表在評估中不僅關注被關聯者的心理健康,還考慮了對被污名者的對待方式的影響,使得測評結果更具有治療意義。采用李克特4點計分(1代表非常不同意,2代表不同意,3代表同意,4代表非常同意)測量,得分范圍在18—72分之間,分值越高則污名情況越嚴重。本研究中總量表的克隆巴赫α系數值為0.98,各維度克隆巴赫α系數值分別為0.98、0.98、0.98、0.97。

2.父母參與量表

采用喬治奧編制匯總的父母參與量表(The Parental Involvement Scale)[32]。該量表由兩個分量表構成。第一個分量表最初由坎貝爾等人開發[33];第二個分量表主要項目與家長參與學校活動有關,由喬治奧結合定量和定性數據編制[34]。量表共40題,采用李克特5點計分(1代表從來不,2代表很少,3代表有時,4代表經常,5代表一直如此)測量,得分范圍在40—200分之間,分值越高則父母參與情況越好。本研究中總量表的克隆巴赫α系數值為0.93,各分量表克隆巴赫α系數值分別為0.91、0.95。

3.心理彈性量表

心理彈性量表(The Connor-Davidson resilience Scale)最初由康納和戴維森編制[35],用于測量對壓力的成功應對能力,適用于一般人群和精神異常的人群,由該量表測量有利于促進個體適應逆境的積極心理品質。量表共25題,量表中文版呈現出堅韌性、力量型、樂觀性三個維度。采用李克特5點計分(1代表從來不,2代表很少,3代表有時,4代表經常,5代表一直如此)測量。該量表的心理彈性總得分范圍是25—125分,得分越高心理彈性越好。本研究中總量表的克隆巴赫α系數值為0.98,各維度克隆巴赫α系數值分別為0.98、0.98、0.97。

(三)統計處理

本研究使用統計軟件SPSS24.0對數據進行分析。首先,使用了皮爾遜相關分析法、獨立樣本T檢驗法和單因素方差分析法來分析主要變量之間的關系;其次,使用了Process模型4檢驗父母心理彈性在父母參與和父母連帶內化污名之間的中介效應,測量模型的直接效應、間接效應和總效應情況。

三、研究結果

(一)各變量描述性統計和相關分析

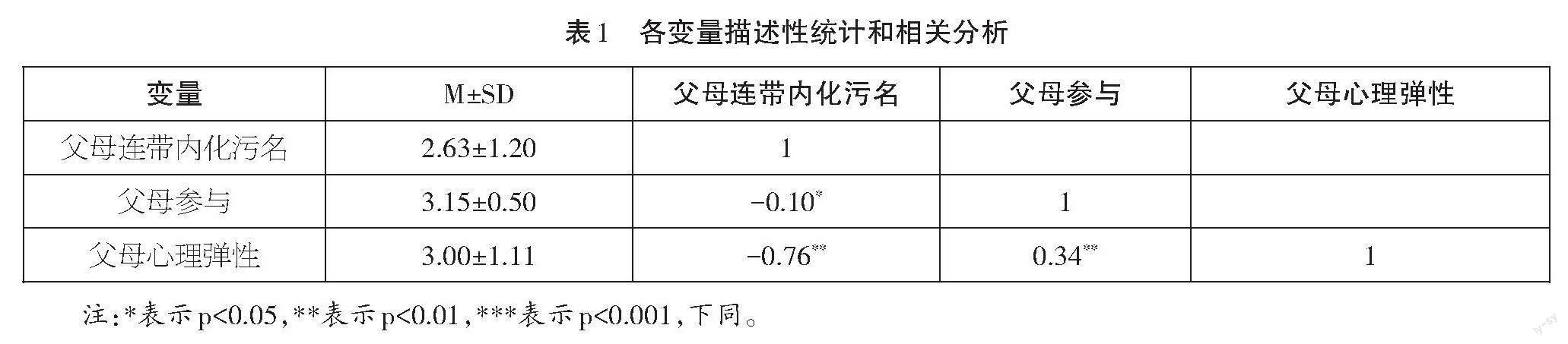

各變量的平均數、標準差、相關系數如表1所示。

由表1可知,父母連帶內化污名的各題項均值為2.63±1.20,平均值接近3分,說明目前我國孤獨癥兒童父母連帶內化污名程度處于中等偏下水平。父母心理彈性的各題項均值為3.00±1.11,平均值為3分,說明父母心理彈性處于中等水平。父母參與的各題項均值為3.15±0.50,平均值大于3分,說明父母參與處于中等偏上水平。相關分析結果顯示,孤獨癥兒童父母參與、父母心理彈性和父母連帶內化污名三者之間存在顯著的相關性,孤獨癥兒童父母參與和父母心理彈性存在顯著正相關;父母連帶內化污名和父母心理彈性存在顯著負相關;父母連帶內化污名和父母參與存在顯著負相關。

(二)各變量人口學特征分析

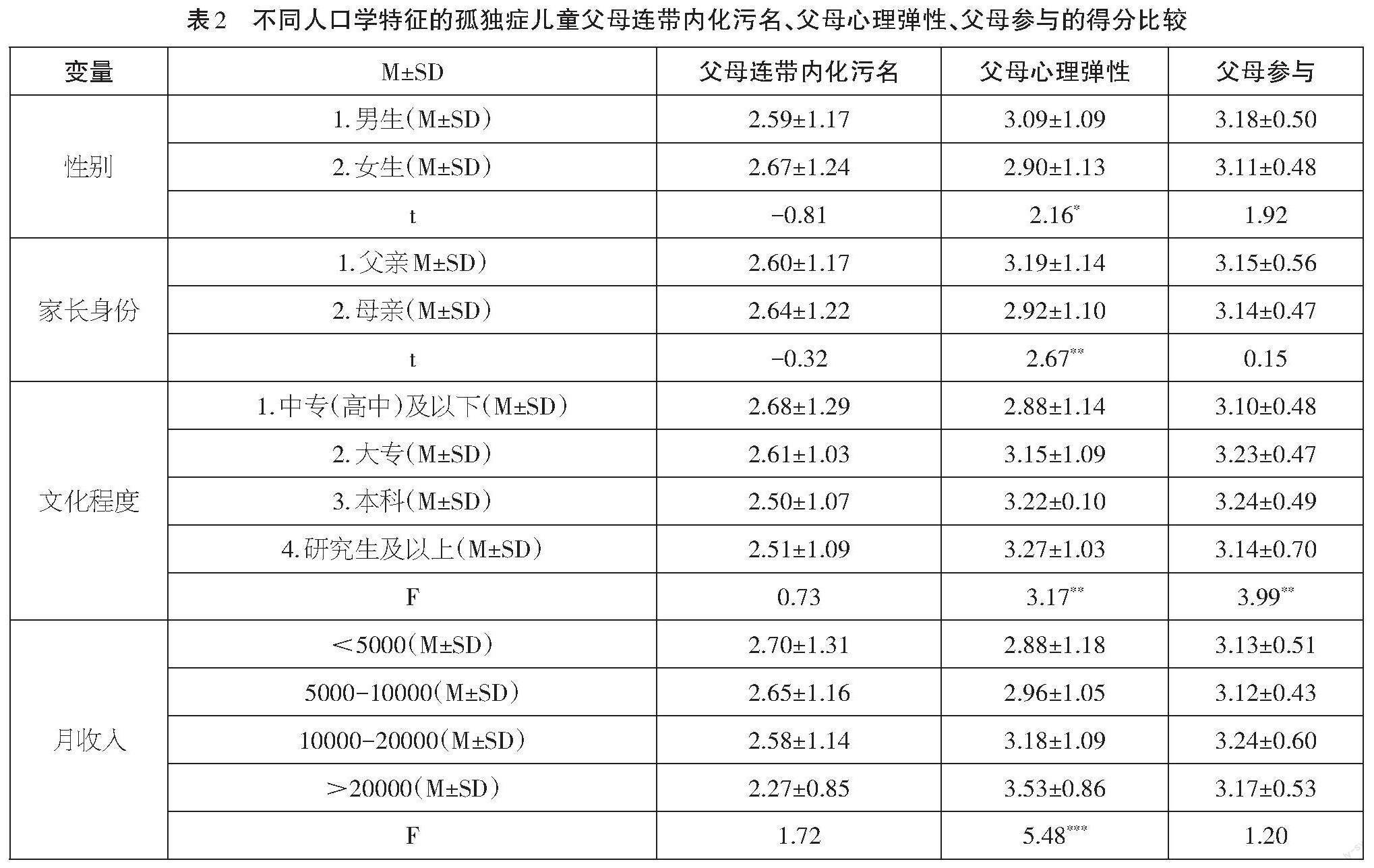

獨立樣本T檢驗分析結果表明,不同性別的孤獨癥兒童,其父母心理彈性水平存在顯著差異,即孤獨癥兒童為男生的父母心理彈性水平顯著高于孤獨癥兒童為女生的父母心理彈性水平(t=2.16,p<0.05);不同身份的家長,其父母心理彈性水平存在顯著差異,即孤獨癥兒童父親的心理彈性水平顯著高于孤獨癥兒童母親的心理彈性水平(t=2.67,p<0.01),詳見表2。

單因素方差分析結果表明,不同文化程度的孤獨癥兒童父母,其父母參與(F=3.99,p<0.01)、父母心理彈性(F=3.17,p<0.01)存在顯著差異。不同月收入水平的孤獨癥兒童家庭,其父母心理彈性存在顯著差異(F=5.48,p<0.001),詳見表2。

(三)父母心理彈性的中介作用

為檢驗孤獨癥兒童父母參與、父母連帶內化污名、父母心理彈性間的關系,將所有變量進行標準化處理,以父母參與為自變量,父母連帶內化污名為因變量,父母心理彈性為中介變量,性別、家長身份、文化程度和月收入為控制變量,建立中介模型。采用SPSS中Process模型4檢驗孤獨癥兒童父母心理彈性在父母參與和父母連帶內化污名之間的中介效應(見表3)。

結果如表3所示,孤獨癥兒童父母參與顯著負向預測父母連帶內化污名(β=-0.09,p<0.05,95% CI[-0.17,-0.01]);孤獨癥兒童父母參與顯著正向預測父母心理彈性(β=0.33,p<0.001,95% CI[0.25,0.40]);當孤獨癥兒童父母參與和父母心理彈性同時強制進入對父母連帶內化污名的回歸方程時,父母參與顯著正向預測父母連帶內化污名(β=0.18,p<0.001,95% CI[0.13,0.23]),父母心理彈性顯著負向預測父母連帶內化污名(β=-0.84,p<0.001,95% CI[-0.89,-0.78])。

為了進一步檢驗父母心理彈性在父母連帶內化污名與父母參與間的中介效應的顯著性,本研究參照溫忠麟、葉寶娟提出的中介效應檢驗程序[36],使用bootstrap方法(樣本量=5000)對假設模型中的預測效應系數進行分析,分別計算95%的置信區間,若置信區間不含0值則表示有統計顯著性(見表4)。

結果如表4所示,總效應、直接效應、間接效應均顯著,間接效應值和直接效應值的符號方向相反,間接效應值為-0.27,直接效應值為0.18,研究結果按照遮掩效應進行解釋,|ab/c|的值為1.5,路徑系數如圖2所示。

四、討論

(一)孤獨癥兒童父母參與、父母心理彈性、父母連帶內化污名的現狀分析

研究證實,第一,孤獨癥兒童的父母參與程度較高。已有研究表明孤獨癥兒童父母參與程度較高,這與本研究的結果一致[37]。原因可能是孤獨癥兒童的身體和心理情況與普通兒童不同,導致父母需要投入更多的時間和精力來參與孩子的學習和生活。另外,中國文化背景也可能是一個原因。中國社會長期以來注重父母對子女的培養[38],按照儒家的思想,中國父母重視孝道、教育和得體禮貌的行為[39]。因此,相比于國外家長,中國家長對子女的管理更為嚴格,父母參與程度較高[40]。第二,孤獨癥兒童的父母表現出中等的心理彈性水平,該結果與早期研究的結論基本一致[41]。這可能與本研究對象均為來自孤獨癥兒童干預中心、孤獨癥兒童康復機構等相關機構的孤獨癥兒童父母有關,他們的孩子已經在接受教育和康復階段,這一階段屬于穩定的接受療愈期,因此父母的心理彈性處于中等水平。第三,孤獨癥兒童父母遭受連帶污名的情況一般,該結果與早前研究的結論基本一致[42]。原因可能是近年來社會對孤獨癥群體關注度的增加,越來越多的人和組織開始關心孤獨癥兒童及其家庭所面臨的挑戰和需求,國家層面也出臺了相關政策和福利補貼,為孤獨癥兒童及其家庭提供更多支持和關懷。這些變化可能在一定程度上改變了人們對孤獨癥家庭的看法,減少了污名的程度。

(二)孤獨癥兒童父母參與、父母心理彈性、父母連帶內化污名的人口學因素分析

在人口學因素方面,研究發現,不同性別的孤獨癥兒童,其父母心理彈性存在顯著差異。孤獨癥兒童為男生的父母心理彈性水平顯著高于孤獨癥兒童為女生的父母心理彈性水平。性別角色的刻板印象認為,男性具有堅強、自信等品質,屬于社會強勢群體;女性具有敏感、柔弱等品質,屬于社會弱勢群體[43]。因此,當孤獨癥兒童是女孩時,其父母可能會產生更多負面情緒,擔心孩子作為社會弱勢群體而受到傷害。

不同性別的孤獨癥兒童家長,其父母心理彈性也存在顯著差異。孤獨癥兒童父親的心理彈性水平顯著高于母親,導致心理彈性在家長身份上產生差異的原因可能是兩性在社會中被賦予的性別角色所造成的。社會傳統期望更多地要求男性承擔家庭責任,要求他們具備堅毅的品格,這可能使得男性在角色定位中比女性更早地學會處理消極情緒的方法,從而具備比女性更強的抗壓能力。

不同文化程度的孤獨癥兒童父母,其父母參與和父母心理彈性存在顯著差異。孤獨癥兒童父母文化水平為本科、研究生及以上者,其父母參與程度和父母心理彈性水平最好。產生這種現象的原因可能是文化水平越高,父母對疾病的認知越全面深刻,對于疾病的治愈信心也就越足,自身的心理彈性也越好。有研究證實,父母文化水平是最重要的家庭背景變量,能顯著預測父母參與程度,父母受教育水平越高,其父母參與程度就越高[44]。這些家庭對教育孩子更有信心,認為參與是父母的責任。同時,他們在參與子女生活或教育時可以提供更多形式的資源支持。相反,文化資本較少的家庭往往缺乏相應的教育資源,他們常常認為孩子是低能的,不適合學術上的發展,因此選擇讓孩子自然成長[45]。

月收入水平不同的孤獨癥兒童家庭,其父母心理彈性存在顯著差異。已有研究證實,家庭人均月收入是孤獨癥兒童父母心理彈性水平的獨立影響因素[46]。本研究與以往研究結果一致。與低收入水平的家庭相比,高收入家庭能夠為孤獨癥兒童提供更多的治療途徑,并有機會嘗試前沿的治療方案。因此,高收入家庭孤獨癥兒童的父母更加樂觀,而低收入家庭父母心理彈性水平較低。

(三)孤獨癥兒童父母參與、父母心理彈性和父母連帶內化污名的相關分析

孤獨癥兒童父母參與和父母心理彈性存在顯著正相關關系,這與以往研究結果一致[47]。同時,這也印證了家庭功能理論,即家庭基本功能的正常運作,家庭成員積極參與有關家庭活動,可以促進家庭成員(父母、兒童等)個體心理健康的發展[48]。

孤獨癥兒童父母參與和父母連帶內化污名存在顯著負相關關系,這與以往研究相一致。由于孤獨癥兒童需要長期治療,大部分孤獨癥兒童家長忙于賺錢,花費在孤獨癥兒童教育和生活上的時間和精力很少,無法應對孩子的成長需求,可能導致孩子問題行為更嚴重,被不斷貼上“不正常”的標簽,使得父母受到連帶內化污名的情況也更為嚴重[49]。

孤獨癥兒童父母心理彈性和父母連帶內化污名存在顯著負相關關系,這與以往研究結果一致。研究發現,心理彈性是減少病恥感影響的補償性或保護性因素[50-51]。個體可以通過心理彈性中的積極因素制衡、削弱不利養育環境帶來的負面影響,如污名。

(四)孤獨癥兒童父母心理彈性的遮掩效應

研究結果表明,孤獨癥兒童父母心理彈性在父母參與和父母連帶內化污名之間起到了遮掩的作用,形成了遮掩效應。根據溫忠麟等人提出的遮掩效應,本研究自變量對因變量的總效應顯著,但直接效應和間接效應相反,總效應被遮掩,絕對值比預計的要低,此時遮掩效應便用來討論“x如何影響y”(解釋自變量與因變量關系的現實意義)[52-53]。

在不加入父母心理彈性這一遮掩變量情況下,直接效應顯示父母參與會正向預測父母連帶內化污名,這與以往的研究結論相一致[54]。其原因為:首先,孤獨癥兒童適應不良行為(如攻擊行為)的頻率高且范圍廣,導致父母在各個方面的參與強度和頻率都很高。在這種情況下,他們更容易感受到外界對孤獨癥兒童的刻板印象,從而增加了孤獨癥兒童父母經歷連帶污名的可能性。其次,孤獨癥兒童不僅在智力、言語、認知等方面存在明顯障礙,在自我照顧能力方面也存在嚴重不足。因此,父母需要不斷地精心照料孩子的日常生活,并耐心地引導他們逐步學習自理能力。孤獨癥兒童的干預和康復是一個漫長的過程,需要父母付出大量心血。如果孩子的康復效果不佳,父母也可能產生自我懷疑等不良情緒,從而有可能內化污名的存在。加入父母心理彈性作為遮掩變量后,間接效應顯示,孤獨癥兒童父母參與會負向預測父母連帶內化污名。這可以解釋為父母的心理彈性強調了個體從逆境中恢復的能力、過程和結果[55]。研究證實,心理彈性可以幫助個體有效抵御外界負面影響,保護個體身心健康[56]。雖然孤獨癥兒童父母會受到外界的刻板負面評價,同時需要面對孤獨癥兒童康復不佳的情況,但在父母心理彈性有效調節的情況下,他們能在面對困難時迅速調整自己的情緒,以積極的態度面對生活。這種心理彈性不僅使得他們更有信心,更能應對挫折,還使得他們在與孤獨癥兒童互動時更具耐心和同理心[57]。這種情況下,父母參與孤獨癥兒童的生活與教育,并不會加劇其內化污名的體驗程度。相反,由于父母擁有健康向上的心理狀態,他們在參與的過程中逐漸了解孤獨癥兒童的特點,積累了相關知識,這可能會降低父母連帶內化污名水平。此外,大量研究證實,父母參與是一種積極因素,在促進兒童成長、家庭健康發展、提高學校教學水平、提升家長育人水平、調節自我情緒等方面都具有重要作用[58-59]。綜上所述,在父母心理彈性的有效調節下,父母參與程度的增加可能帶來積極影響,有助于父母積極面對挫折,同時減少連帶內化污名帶來的負面影響。此外,本研究中直接效應顯著,這意味著可能存在其他中介變量,值得未來相關研究進一步探討。

五、結論和建議

(一)結論

孤獨癥兒童父母受到的連帶內化污名體驗有待改善,孤獨癥兒童父母心理彈性水平和參與程度較為良好。孤獨癥兒童為男生的父母心理彈性水平顯著高于孤獨癥兒童為女生的父母心理彈性水平;孤獨癥兒童父親的心理彈性水平顯著高于母親的心理彈性水平。父母學歷為本科時,父母參與水平最高;父母學歷為研究生及以上時,父母心理彈性水平最高。孤獨癥兒童家庭月收入>20000元,父母心理彈性水平最高。孤獨癥兒童父母參與、父母心理彈性和父母連帶內化污名三者之間存在相關性,孤獨癥兒童父母心理彈性在孤獨癥兒童父母參與和父母連帶內化污名的關系中充當遮掩變量的角色。

(二)建議

第一,孤獨癥兒童父母應學會建立良好的親子關系,重構對疾病的認知,保持積極的生活態度。孤獨癥是一種兒童發育障礙,影響著兒童的社交能力、溝通能力和行為表現[60]。對孤獨癥兒童父母來說,建立良好的親子關系至關重要。親子關系指的是以血緣和共同生活為基礎,父母與子女之間互動所構成的人際關系[61]。良好的親子關系通常表現為親密、理解和支持,父母與子女之間能夠相互傾訴,尊重彼此的觀點和感受[62]。已有研究證實,良好的親子關系不僅能為孩子提供成長所需的知識和技能,更能為他們的情感和社交發展奠定堅實的基礎[63];不良的親子關系和兒童問題行為聯系緊密[64]。因此,對孤獨癥兒童父母來說,建立和保持良好的親子關系,可以促進孤獨癥兒童更好地發展[65]。此外,通過重構認知及保持積極的生活態度,孤獨癥兒童父母可以為他們的孩子提供更多的支持和關愛,幫助孤獨癥兒童克服困難,發展潛力。孤獨癥是一個多樣化的譜系,每個孤獨癥兒童在孤獨癥譜系上的位置和表現都不同[66]。因此,父母需要根據自己孩子的個體差異,制訂適合他們的教育和支持計劃。本研究證實,低學歷的孤獨癥兒童父母其心理彈性水平較低,低收入水平的孤獨癥兒童家庭其父母心理彈性水平較低。針對這種情況,可以采取相應措施來提供支持,如建立免費的社區支持網絡,為這些家庭提供互助和交流的平臺,有助于他們共享經驗、獲取資源;同時,加強家校合作,鼓勵家長更積極地參與,也能促進孤獨癥兒童的教育和支持體系的健全發展。這些支持和合作可以幫助孤獨癥兒童家庭克服知識和技能相對匱乏的困境,為孤獨癥兒童提供更好的成長環境。

第二,孤獨癥兒童父母應通過尋求內外環境支持,提高心理彈性水平,幫助孩子更好地應對和適應孤獨癥癥狀帶來的困難。首先,孤獨癥兒童父母可以積極尋求專業的幫助和支持。他們可以與專業醫生、心理學家和教育專家合作,獲得有針對性、個性化的建議和指導,以幫助孩子克服孤獨癥癥狀帶來的困難和挑戰。其次,孤獨癥兒童父母可以參加支持團體和社區活動。通過與其他孤獨癥兒童家庭分享經驗、提供情感支持和進行信息交流,孤獨癥兒童父母不僅可以獲得實用的資源和知識,也能找到有相似經歷、互幫互助的群體,從而保持積極樂觀的態度。這種積極的心態不僅有助于提升孤獨癥兒童父母自身的心理健康水平,減少他們內化污名的程度,同時也為引導孤獨癥兒童的自信發展創造了更加有利的環境。再次,孤獨癥兒童所在家庭環境的建設也至關重要。父母雙方需要密切合作,共同營造一個理解和支持的氛圍,給予孩子充足的關心、耐心的傾聽以及充分的理解,尊重他們獨特的個性和發展特點,這種和諧的家庭氛圍對于孤獨癥兒童的成長和幸福感具有重要影響,是幫助孤獨癥兒童茁壯成長的關鍵。

【參考文獻】

[1]鄺婭,譚千保.如何培養流動兒童的親社會行為——基于父母參與的視角[J]. 教育實踐與研究:中學版(B),2016(2):4.

[2]葉月嬋.家長參與對小學生學業成就的影響研究[D]. 蘭州:西北師范大學,2010.

[3]Koonce D A,Harper,Jr W.Engaging african american parents in the schools:a community-based consultation model[J]. Journal of Educational and Psychological Consultation, 2005(1-2):55-74.

[4]潘曉婷.父母參與對子女教育發展影響的研究綜述[J].沙洋師范高等專科學校學報,2010(3):67-70.

[5]李燕芳,管益杰,樓春芳,等.兒童發展中父母參與的研究綜述[J].教育探索,2005(5):4-56.

[6]李波.父母參與對子女發展的影響——基于學業成績和非認知能力的視角[J].教育與經濟,2018(3):54-64.

[7]王小慧,陳振華,杜文婷.輔讀學校教師與特殊兒童家長的家校合作觀比較研究[J].中國特殊教育,2005(12):12-15.

[8]李佳麗,薛海平.父母參與、課外補習和中學生學業成績[J].教育發展研究,2019(2):15-22.

[9]劉保中,張月云,李建新.家庭社會經濟地位與青少年教育期望:父母參與的中介作用[J].北京大學教育評論,2015(3):158-176+192.

[10]趙延東,洪巖璧.社會資本與教育獲得——網絡資源與社會閉合的視角[J]. 社會學研究,2012(5):47-69+243-244.

[11]卿小娟,成新寧,江淑娟,等.兒童孤獨癥家庭干預效果觀察[J]. 中國衛生產業,2013(35):15-17.

[12]段桂琴,姚梅玲,靳彥琴.孤獨癥患兒家庭疾病負擔和家長的應對方式[J]. 中國婦幼保健,2013(2):278-280.

[13][37]Cheng S,Cheng S,Liu S,et al.Parents pandemic stress,parental involvement,and family quality of life for children with autism[J]. Frontiers in Public Health, 2022(10):1061796.

[14]Wang J,Hedley D,Bury S M,et al.A systematic review of screening tools for the detection of autism spectrum disorder in mainland china and surrounding regions[J]. Autism,2020(2):285-296.

[15]Lovell B,Wetherell M A.Caregivers characteristics and family constellation variables as predictors of affiliate stigma in caregivers of children with ASD[J]. Psychiatry Research,2018( 270):426-429.

[16]Mak W W S,Cheung R Y M. Affiliate stigma among caregivers of people with intellectual disability or me-ntal illness[J]. Journal of Applied Research in Intell-ectual Disabilities,2008(6):532-545.

[17]Cantwell J,Muldoon O,Gallagher S.The influence of self-esteem and social support on the relationship between stigma and depressive symptomology in parents caring for children with intellectual disabilities[J]. Journal of Intellectual Disability Research,2015(10):948-957.

[18]Shi Y,Shao Y,Li H,et al.Correlates of affiliate stigma among family caregivers of people with mental illness:a systematic review and meta-analysis[J]. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing,2019(1-2):49-61.

[19]Werner S,Shulman C.Subjective well-being among family caregivers of individuals with developmental disabilities: the role of affiliate stigma and psychosocial moderating variables[J]. Research in Developmental Disabilities, 2013(11):4103-4114.

[20]高文珺,李強.心理疾病污名社會表征公眾影響初探[J]. 應用心理學,2008(4):358-364.

[21]李強,高文珺,許丹.心理疾病污名形成理論述評[J]. 心理科學進展,2008(4):582-589.

[22]Parette P,Chuang S J L,Blake H M. First-generation chinese american families attitudes rega-rding disabilities and educational Interventions[J]. Focus on Autism and Other Developmental Disabili-ties,2004(2):114-123.

[23]Luthar S S, Cicchetti D, Becker B.The construct of resilience:a critical evaluation and guid-elines for future work[J].Child Development,2000(3):543-562.

[24]毛英瑩,王偉梁,李辭,等.精神分裂癥患者病恥感與精神殘疾的關系:有調節的中介效應分析[J]. 中國全科醫學,2020(20):2509-2513.

[25]Post F,Buchta M,Kemmler G,et al. Resilience predicts self-stigma and stigma resistance in stabilized patients with bipolar I disorder[J]. Frontiers in Psychiatry, 2021(12):678-807.

[26]程剛,王陽茜,黃云,等.家庭社會經濟地位與中學生班級同伴地位——父母教育卷入和心理韌性的鏈式中介作用[J].安順學院學報,2021(3):72-77.

[27]郭曉婉,伍新春,鄒盛奇.父母教養投入對留守兒童生活滿意度的影響:親子依戀與心理韌性的鏈式中介效應[C]//第二十屆全國心理學學術會議論文集.北京:中國心理學會,2017:1-2.

[28]Chiu M Y L, Yang X ,Wong F H T,et al. Caregiving of children with intellectual disabilities in China——an examination of affiliate stigma and the cultural thesis[J]. Journal of Intellectual Disability Research, 2013(12):1117-1129.

[29]張征,謝佳,賀偉.高校青年科研人員學術產出的組態路徑研究——基于社會生態系統理論視角[J/OL].科學學研究:1-16.(2023-03-15)[2023-10-09].https://doi.org/10.16192/j.cnki.1003-2053. 20230315.001.

[30]師海玲,范燕寧.社會生態系統理論闡釋下的人類行為與社會環境——2004年查爾斯·扎斯特羅關于人類行為與社會環境的新探討[J].首都師范大學學報(社會科學版),2005(4):94-97.

[31]尹群明,陳燕紅,陳玥,等.中文版連帶內化污名量表在孤獨癥患兒父母中的修訂[J]. 中國臨床心理學雜志,2021(2):370-374.

[32]Georgiou S N.Parental involvement:Definition and outcomes[J]. Social Psychology of Education, 1996(3):189-209.

[33]Campbell J,Connolly C,Mandel F.Parental influence of greek parents of gifted and normal elem-entary school children[C].Greek American Behavioral Sciences Institute Conference,1986:15-17.

[34]Georgiou S N. Family-school relations in cyprus[C]. Proceedings of the 19th Annual Conference of the Association for Teacher Education in Europe,1995:102-107.

[35]Connor K M,Davidson J R T.Development of a new resilience scale:the connor-davidson resilience scale(CD-RISC)[J].Depression and Anxiety,2003(2):76-82.

[36]溫忠麟,葉寶娟.中介效應分析:方法和模型發展[J]. 心理科學進展, 2014(5):731-745.

[38]楊晶晶.成年子女成功與問題及對中老年父母心理健康影響的探討[J]. 心理月刊, 2020(9):8-10+7.

[39]Shek D T L,Chan L K.Hong Kong chinese parents perceptions of the ideal child[J]. The Jour-nal of Psychology,1999(3):291-302.

[40]Pan Y,Gauvain M,Liu Z,et al. American and chinese parental involvement in young childrens math-ematics learning[J].Cognitive Development,2006(1):17-35.

[41]李瑞玲.應激性或威脅性事件對孤獨癥兒童家長心理韌性的影響[J]. 西南國防醫藥, 2016(9):3.

[42]梁露尹.殘疾兒童父母自尊感與心理健康的關系:連帶污名的中介作用[J].殘疾人研究,2019(4):18-24.

[43]馬錦華.性別刻板印象與性別教育[J]. 教育評論,2000(6):34-37.

[44]李響,繆建東.聾生父母參與的影響因素探究——基于江蘇省獨立聾校的調查數據分析[J]. 南京師大學報(社會科學版),2021(2):113-125.

[45]何瑞珠.家長參與子女的教育:文化資本與社會資本的闡釋[J]. 教育學報,1999(1):233-261.

[46]凡亞杰,李愛敏,馮曉欣,等.孤獨癥患兒父母社會支持與心理彈性現狀及相關性研究[J]. 全科護理,2021(7):876-879.

[47]劉彥彥,趙紹漓,謝芳芳,等.父母參與式護理對NICU早產兒父母心理韌性及照顧能力的影響[J]. 國際醫藥衛生導報, 2023(9):1303-1307.

[48]王語嫣,黃世伍,楊迪,等.父母關愛對流動兒童孤獨感的影響:基于家庭功能理論的視角[J]. 貴州師范學院學報, 2020(6):45-50.

[49]孫怡青,安莉娟,姚宏偉,等.特殊兒童父母的教養心路歷程研究[J]. 中國特殊教育,2020(9):15-21.

[50]Hernandez S H A,Morgan B J,Parshall M B. Resilience,stress,stigma,and barriers to mental heal-thcare in US air force nursing personnel[J]. Nursing Research, 2016(6):481.

[51]Kim E Y,Jang M H.The Mediating effects of self-esteem and resilience on the relationship between internalized stigma and quality of life in people with schizophrenia[J].Asian Nursing Research,2019(4):257-263.

[52]溫忠麟,方杰,謝晉艷,等.國內中介效應的方法學研究[J].心理科學進展,2022(8):1692-1702.

[53]溫忠麟,劉紅云.中介效應和調節效應:方法及應用[M].北京:教育科學出版社,2020:72.

[54]Tomanik S,Harris G E,Hawkins J.The relation-ship between behaviours exhibited by children with autism and maternal stress[J].Journal of Intellectual and Developmental Disability,2004(1):16-26.

[55]房悅,徐琴芳,陳卉.特殊兒童家長心理彈性與社會支持系統構建——以某聽障康復機構家長服務中心為例[J]. 殘疾人研究,2019(4):11-17.

[56]Luthar S S,Cicchetti D,Becker B.The construct of resilience:a critical evaluation and guidelines for future work[J].Child Development,2000(3):543-562.

[57]徐媛.特殊兒童家長的心理彈性研究[D].上海:華東師范大學,2010.

[58]姚璐璐,江琴娣.上海市特殊兒童家長參與子女早期教育的現狀調查[J].中國特殊教育,2011(1):12-17.

[59]孟春芳.特殊兒童的家長參與:影響因素和改進策略——以江蘇省常熟市為例[J].教育學術月刊,2019(12):49-56.

[60]孫麗娟,朱怡霏.社會支持對孤獨癥譜系障礙群體生活質量的影響[J].重慶大學學報(社會科學版),2020(3):227-238.

[61]繆建東.家庭教育研究概覽[J].教育研究與實驗,1996(4):37-43.

[62]劉海鷹.建立良好的親子關系[J].學習月刊,2006(9):32-33.

[63]王云峰,馮維.親子關系研究的主要進展[J].中國特殊教育,2006(7):77-83.

[64]梅越,高興慧,李鵬,等.孤獨癥兒童父母連帶污名對親子關系的影響:心理彈性的中介作用與家庭嘈雜度的調節作用[J].中國健康心理學雜志,2023(9):1-12.

[65]趙楠,潘威.孤獨癥兒童早期干預中家長介入的優勢、困境及應對策略[J].中國特殊教育,2020(10):22-26+57.

[66]陳順森,白學軍,張日昇.孤獨癥譜系障礙的癥狀,診斷與干預[J].心理科學進展,2011(1):60-72.

The Impact of Parental Involvement on Affiliated Internalized Stigma of Parents of Children With Autism:The Mediating Role of Parental Psychological Resilience

ZHANG Xueer FU Mingchen

Abstract:To explore the impact of parental involvementon parental affiliated internalized stigma of parents of children with autism and the functional mechanism of parental psychological resilience within, the Parental Involvement Questionnaire,the Affiliated Stigma Questionnaire,and the Psychological Resilience Questionnaire were used to investigate 592 parents of autistic children.The results find that there is a significant positive correlation between parental involvement and parental psychological resilience in parents of autistic children, a significant negative correlation between parental psychological resilience and parental affiliated internalized stigma in parents of autistic children, and a significant negative correlation between parental involvement and parental affiliated stigma in parents of autistic children; psychological resilience of parents of children with autism acts as a masking variable in the relationship between parental involvement and parental affiliated internalized stigma in parents of autistic children. Based on this finding, it is recommended that parents of children with autism should proactively establish good parent-child relationships,adjust cognition,maintain positive attitudes,and continuously improve psychological resilience.

Keywords:parents of children with autism; affiliated internalized stigma; parental involvement;psychological resilience

Authors:ZHANG Xueer,graduate student,School of Educational Science,Nanjing Normal University (Nanjing,210024);FU Mingchen,associate professor,School of Educational Science,Nanjing Normal University(corresponding author,fumingchenll@163.com,Nanjing,210024).

(特約編校:孫 敏)