“雙碳”目標下我國農業碳排現狀與趨勢研究

摘要? 在全球農業碳排現狀基礎上,從產業結構的視角對全球農業碳排劃分為4個階段,分析了發達國家、發展中國家農業碳排現狀、技術與發展趨勢。根據相關數據,將我國農業碳排狀態分為3個階段,分析了我國農業減排的現狀與發展趨勢。最后,根據“雙碳”目標提出我國農業碳排結構性調整策略。

關鍵詞? “雙碳”目標;農業碳排;結構化

中圖分類號? S-058? 文獻標識碼? A

文章編號? 0517-6611(2024)04-0229-03

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2024.04.050

開放科學(資源服務)標識碼(OSID):

Research on the Current Situation and Trend of Agricultural Carbon Emission in China Under Dual Carbon Target

YUAN Shi.yi

(Institute of Agricultural Information, Chinese Academy of Agricultural Sciences, Beijing 100081)

Abstract? On the basis of the current status of global agricultural carbon emissions, global agricultural carbon emission was divided into four stages from the perspective of industrial structure. We analyzed the agricultural carbon emission status, technology and development trend of developed and developing countries. According to relevant data,? agricultural carbon emission status of China were divided into three stages, status and development trend of agricultural emission reduction in China were analyzed. Finally,? structural adjustment strategy of agricultural carbon emission of China was put forward according to the dual carbon target.

Key words? Dual carbon target;Agricultural carbon emission;Structuration

基金項目? 國家自然科學基金項目“基于大數據技術的糧食安全監測預警研究”(62103418);中國農業科學院農業信息研究所基本科研業務費項目(JBYW-AII-2022-38)。

作者簡介? 袁世一(1988—),女,遼寧阜新人,助理研究員,博士,從事農業經濟、糧食安全監測預警研究。

收稿日期? 2023-03-04

農業減排的問題一直備受專家學者的廣泛關注,特別是《巴黎協定》通過后,對農業減排的內容和結構研究更是成為世界各國研究的重點。在2021年5月的《生物多樣性公約》締約方大會上,習近平主席首次提出碳達峰、碳中和,并確立了中長期發展規劃,預計在2021—2030年完成碳排放、碳中和的轉型過度,2030—2040年完成碳排放的結構性轉變[1]。以“雙碳”為發展目標意味著我國將面臨結構性變化,特別是生產結構、能源結構、消費結構以及生活方式等。在人們生活越來越受自然環境約束的情形下,降低農業領域的碳排放量和蓬勃發展低碳種植業是促進農業可持續發展的途徑。近年來,全球已有100多個國家出臺支持“雙碳”目標實現的法律法規、行政制度等,范圍規模覆蓋全球78%的排放,經濟規模占全球80%[2]。按照世界糧農組織(FAO)的保守預期,到2050年世界總人口將超過90億,并由此預測所有糧食作物起碼要增產70%以上才能養活全人類。在農業增產減排的雙重壓力下,未來30年內合理降低農業部門的碳排放量將是全球農業面臨的最主要挑戰之一。

從產業結構來看,農業的獨特性決定其對氣候環境的影響程度區別于工業和服務業。農業既是造成氣候變遷的主要碳污染源,又是影響氣候變遷主要原因。中國作為農業強國同時又是人口強國,用僅占全球7%的農業國土面積養活著全球22%的人口,使得我國農業生產任務重、壓力大,客觀環境的復雜性還

增加了減排難度。由此可見,“雙碳”目標既是實現可持續發展的內在要求,也是我國主動做出的戰略選擇。促進農業生產領域碳達峰、碳中和,是推進社會主義農業生態文明建設的主要內容,是實施社會主義農業復興戰略的重大措施,是全面應對氣候變化的重要途徑。實現農業領域“雙碳”目標首先必須明確農村溫室氣的污染源頭、排污總量和結構。鑒于此,筆者在搜集近年來農業碳減排數據基礎上,對國內外農業碳排發展階段進行梳理,重點分析未來發展趨勢,總結可借鑒的先進經驗,結合我國發展現狀和重點提出農業碳排結構性調整策略,為實現“雙碳”目標提供參考建議。

1? 全球農業碳排現狀

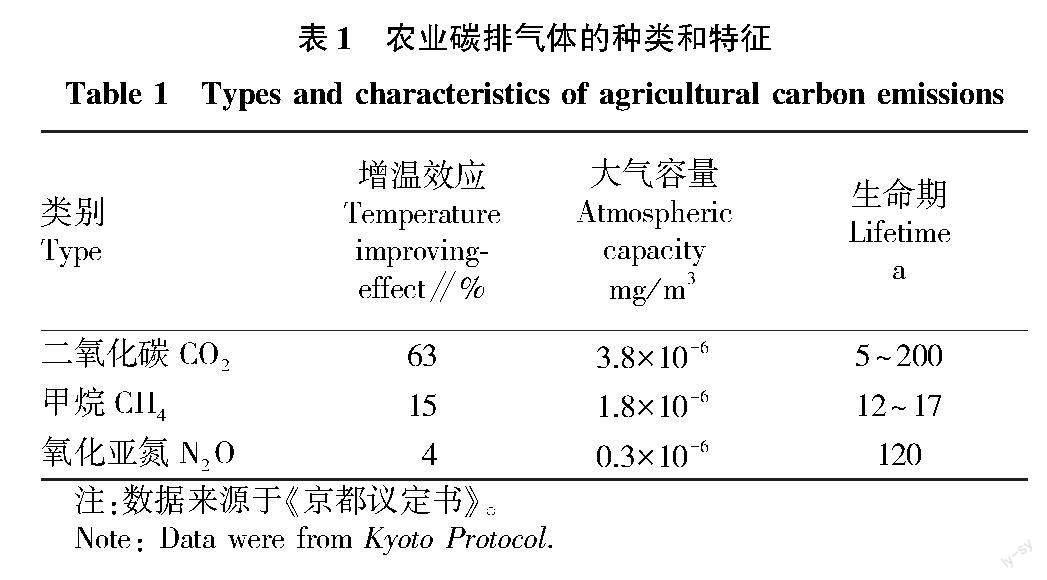

從產業結構角度分析,在農業領域所產生的碳污染貫穿于全部農業生產流程,大致上可分成以下四大環節:一是在飼養環節中占比31%,主要是指在飼養過程中產生的CH4、處理畜禽糞便過程產生的CH4和N2O。二是在農業的生產環節中占27%,大部分來自作物生產、飼料生產、化學肥料、有機肥料和殺蟲劑生產,以及在使用過程中所釋放的N2O等氣體[3]。此外,水稻等這些利用浸水法栽培的糧食作物在灌水模式下[4],土壤中殘留的腐敗植物分解后也會形成大量的CH4。三是土壤再利用環節占比24%,主要是指由農耕生產活動所引起的土壤功能改變、草原燃燒和土壤翻耕等人類社會活動的總和,這一過程將加大CO2的排放。四是運銷環節占比18%,主要是指由農業加工、搬運、包裝、損耗過程中產生的CO2以及浪費掉的農產品所產生的碳排放。從容量視角來看,CH4占農業碳排總量的50%左右,CO2占農業碳排總量的14%(表1)。此外,農業還具備強大的碳匯功能,能吸收大氣中的CO2,從而降低溫室氣體在大氣中的濃度。農業也是唯一一個既是碳排放來源又具有碳匯功能的領域[5]。

1.1? 全球農業碳排階段分析

根據全球農業碳排總量、來源、成分等相關數據,可以將全球的農業碳排放分為4個階段。相關參考資料來自《聯合國全球氣候框架協定》(United Nations Framework Convention on Climate Change)簡稱(UNFCCC)[6]、《京都議定書》《巴黎協定》等。

1.1.1? 第1階段。工業革命之前,農業產生的碳排放幾乎為0。這一時期,人類尚處于原始耕作階段,活動范圍小,主要依靠環境資源,利用資源環境的能力十分有限,對氣候的影響力非常弱。雖然也砍伐森林,無深加工環節,耕地使用面積有限,開墾有限,人口數量相對稀少,大氣環境可自行調節。

1.1.2? 第2階段。1750—1990年,碳排放量出現指數型增長。隨著歐洲進入了工業革命時期,煤炭、石油的開采與應用,標志著人類進入工業化時代。隨著工業化程度不斷加深,CO2排放量迅速增加,排放量由1 Gt增加到990 Gt,主要是由完成工業化的英國、法國、德國及美國排放,但二戰后日本、韓國、澳大利亞等國的碳排量也迅速增加。

1.1.3? 第3階段。1990—2010年,農業碳排主體發生改變。1990—2000年間,英國、法國、比利時、荷蘭等14國率先完成了碳達峰;2000—2010年間,美國、加拿大、澳大利亞等16個國家也相繼完成碳達峰。由于發展中國家采取刺激經濟增長等策略,這一時期發展中國家逐漸成為農業碳排放的主體國。

1.1.4? 第4階段。2010年至今,農業碳排逐漸得到控制。在世界各國共同努力下農業碳減排取得一定成效,特別是美、德、英、法等國在作物種植和牲畜養殖方面在技術上取得了突破性進展。但由于各地對農業減排科技的發展水平、注重程度不盡相同,對全球減排工作仍然存在著巨大挑戰。

1.2? 發達國家農業碳排現狀與發展趨勢

在“雙碳”目標的背景下,世界各國都在研究農業減排技術。美國是世界上農業最為發達的國家。美國的農業已經進入全面機械化時代,農業生產已經實現了標準化機械作業,不僅效率高,而且有效節省工人的勞動強度,減排效果非常明顯。例如,在改善作物品質與增產方面,美國率將現代化生物技術融入作物的培植與栽種過程;在降低農藥使用方面,將無人機技術與高空作業相結合,可以有效控制農藥的使用量,使得施藥過程更加均衡;在抵御蟲害放面,充分利用基因技術,從源頭遏制解決了蟲害問題。另外,在傳統農產品管理方面,發達國家也有完善的管理方式,把比較成熟的現代企業管理模式引進到了農業生產中,把制造、生產、營銷管理做到了三位一體,在把傳統農產品管理轉換為農業產業化方式實施現代企業管理模式,在提升農民農業產出效益的同時,使得在農業領域的碳排放得到有效控制。在畜牧業方面,美國作為肉類的出口大國,截至2021年12月31日出口牛肉1 549 000 t,約是歐盟、加拿大等國的2.5倍。美國已經實施了奶牛場沼氣工程,把在母牛糞便堆肥處理過程中形成的CH4等溫室氣體封存起來,實現了能源的再利用[7]。美國農業機械和計算機技術、衛星遙感等現代信息技術融合,使美國具有了世界最強的農產品信息系統能力,不但遍及美國本土全境,還涵蓋了全國的6個州及其他7個國家,并連通了美國農業部及其15個州的農產品署、美國36所高校以及大量的美國農產品公司,利用3S信息技術(農業遙感信息技術(RS)、地理信息系統(GIS)和全球衛星定位控制系統(GPS))[8]完成了美國農產品的精細化種植,能夠隨著田間因素的改變精確調節各種土地與作物管理措施,節省成本同時還能實現精控碳排。

荷蘭作為主要的農業現代化國家,也是全球第二大農產品出口國。2021年,荷蘭農產品出口額首次突破1 000億歐元,為1 047億歐元,折合約為7 620億人民幣。而同期中國的出口額為843.5億美元,折合約為5 365億人民幣。荷蘭的現代化農業主要具有以下4個特征:一是采用政府、學校、企業三合一模式打造成熟的產業鏈和人才體系。二是采用溫室農業模式,憑借加溫系統、CO2補充裝置等高度的自動化設施,在提高作物產量的同時也有效減少溫室氣體的排放。三是采用無土栽培技術,植物根部直接懸浮在營養液中,減少對土地的依賴,結合巖棉栽培等介質,無土栽培在荷蘭的種植比例高達80%,有效提高了作物產量。四是創新物理消殺方法,如“殺蟲燈”等,利用害蟲趨光的特性,通過特定光譜范圍的光線吸引害蟲,然后進行物理消殺,減少了化學農藥的用量。

德國作為世界上第三大農產品出口國,農業出口量占總產量的33.3%,農業領域僅為全德國碳排放量的4.4%。德國農產品主要以畜牧和糧食等為主,畜牧產值占農業總產值的占比達到60%,由于德國一直是以發展生態農業、有機農業為主,使得農業碳排一直處于低位,但是農產品的收益卻遠高于平均值。在肥料減排方面主要是通過提高施肥效率,將氮肥投放量減少到70 kg/hm2后已實現每年可減少350萬tCO2排放當量。

澳大利亞、新西蘭等國在土壤平衡方面取得了顯著成績,特別是近年來加強放牧地保護、草地修復、退牧還草的同時對永久性草地、耕地給予財政支持,減少土壤碳排同時提升了土地的碳匯能力,保障了生態、綠色、有機農業的可持續性發展。

1.3? 發展中國家農業碳排現狀

與當前發達國家相對穩定的低碳排現狀不同的是,發展中國家由于經濟起步晚,且科技發展比較滯后[9],特別是近10年農業領域碳排增速較快,減排情況并不理想。但發展中國家也在積極響應減排號召,部分發展中國家取得了不錯的成績。

巴西成為世界上肉牛飼養的養殖大國,養殖家畜所排放的溫室氣體量非常大,當地政府透過供應低息貸款鼓勵畜牧經營戶改進出產要求、提升產量效益,以減少肉牛在出產過程中溫室氣體的排放量。秘魯等7個南美國家政府部門簽訂了“災難反應網絡協議”,以加強對雨林衛星監控,并限制采伐和恢復造林。墨西哥政府決定在2030年前實現全國林木零砍伐的總體目標,并將此作為國家戰略[10]。新西蘭、阿根廷也都以立法形式,明確提出了增強本地碳匯和碳封存力量的總體目標。

2? 我國農業碳排現狀

2.1? 我國農業碳排階段性分析

根據相關統計資料的分析整理,我國農業領域的碳排可以分為以下3個階段:

2.1.1? 第1階段。1961—1978年平穩增長期。當時我國農業處于粗放型發展階段,農業領域碳排放量的增加主要是由于大量的荒地開墾,農業碳排放主的要是成分CH4和N2O。1961—1978年期間,隨著耕地面積的不斷擴大,化肥用量也持續上升,農業排放的CO2當量從2.49億t增長到4.07億t。

2.1.2? 第2階段。1978—2010年快速增長期。隨著改革開放政策的實施,中國經濟步入高速增長期[11],機械化、化學化、電氣化等成為當時我國農業發展的主要特點。農機工業總產值從1986年的126.60億元,增加至1996年的616.48億元,增長近5倍,農業機械化的快速發展使得農業領域的碳排放迅速增加。1996年農業溫室氣體排放量也增長至8.26億t。2001年加入WTO以后,我國農業碳排更是進入快速增長周期,根據CAIT數據顯示,2000—2010年間我國溫室氣體的排放量增長均速高達8%。

2.1.3? 第3階段。2010以來,我國經濟快速增長所帶來的氣候、生態、環境等問題日益突出,兩者之間的矛盾也逐步凸顯。因此,相關的環保政策法規陸續頒布[12],特別是高強度的化學投入邊際效益開始下降,農業面源污染防治逐漸被重視。根據CAIT數據顯示,農業的溫室氣體排放量在2000—2013和2013—2019年間分別保持在1%和2%左右的增長率,相較于工業、交通、建筑和能源領域一直處于增長期。“化肥農藥零增長”等推動了農村經濟綠色發展的措施,有效控制了農業化學投入品的上升趨勢,明顯提升了農民秸稈、家畜排泄物以及農村垃圾的綜合利用水平[11]。雖然中國在農村碳減排領域已獲得階段性進展,但鑒于中國農村仍處在高速成長階段且碳排放量基數巨大,未來實現“雙碳”目標仍面臨巨大挑戰。

2.2? 我國農業碳排現狀

根據《第三次國家信息通報》顯示,截至2010年我國碳污染源主要來自能源活動,包括工業生產過程、農業活動、土地利用、土地利用變化和林業、廢棄物處理5方面。2010年我國農村活動總溫室氣體排放量約為828億t CO2當量,其中來自動物腸道發酵排放量占比26.2%,動物糞便管理排放量占比16.6%;水稻種植排放量占比22.1%;農用地排放量占比34.1%;農業廢棄物田間燃燒排成量為占比1.0%。

2005—2010 年間,在包括與不包括土地利用、土地利用變化和林業的2種情況下,我國溫室氣體排放年均增長率分別為 5.7%和 5.6%,CO2排放年均增長率分別為 6.7%和6.5%。工業生產過程排放量年均增長幅度最高,達到 8.4%,農業部門最低,僅為1.3%。

2.3? “雙碳”目標下我國農業碳排發展趨勢

首先,經濟發展速度與農業碳排量密切相關。我國作為發展中國家,近10年里經濟增長率一直保持在8%左右,雖然新冠疫情的影響得到有效控制,但各主要產業還未完全復蘇,未來經濟發展速度的不確定性與碳排放量緊密相關。例如,2022—2030年的GDP年均增速增加或減少1百分點,2022和2030年的相應CO2排放總量會相應增加或減少5%和10%左右。如何在經濟增速與碳減排關系之間需要找到平衡點是未來農業領域研究碳減排的重點。

其次,農業能源領域的碳排放量快速增加。2018我國農業能源消耗碳排放量占全國農業總碳排放量的27.18%[13],這也表明了能源已經超過化肥成為我國農村的第一大污染源。隨著農業現代化進展,我國土地集約化、機械化生產水平將進一步提升,三產融合速度提高,未來包裝、加工、倉儲和消費等各環節所形成的總能源消耗及碳排放量都將明顯上升。

再次,農業技術發展是未來發展的關鍵[14]。農業減排技術研發是未來10~30年碳減排工作的核心目標。技術是決定未來實現“雙碳”目標的重要因素,特別是關鍵的減排技術。例如,農機的節能降耗、畜禽養殖優化管理、糞便綜合利用等都可以有效減少碳排放量,整個農業領域的減排效率會大幅提升,從而有力推動 “雙碳”目標的實現。

最后,人們的消費習慣也會影響未來農業領域的碳排趨勢。由于消費者對肉蛋奶等畜產品的需求量會持續增長,因此未來一段時間里畜牧與漁業等行業的碳排放量也將保持持續增長態勢。

3? “雙碳”目標下我國農業碳排結構性調整策略

2007年后,我國相繼頒布了適應氣候變化和農業綠色發展的有關法規,內容涉及綠色農業、可持續性發展、農田管理、節能降耗、低碳循環養殖、農業面源的污染物排放等多方面內容。這些政策體現了我國積極面對農業減排的態度與決心。但是,限于我國傳統農業與小農戶占比較多、地形地貌復雜、區域性氣候明顯等諸多限制因素的影響,農業減排還面臨諸多問題。

3.1? 政策層面:明確實現“雙碳”路徑

目前,我國農業領域雖有針對氣候變化、減排的政策法規,但在國家明確“雙碳”目標后還未有明確的整體規劃與相關政策。因此,根據我國的農業領域的具體情況制定針對性的指標與要求勢在必行,農業減排量化研究助力 “雙碳”目標也是重要方向。

3.2? 產業層面:打造節能環保智慧農業

我國科研學者在農業及農村減排固碳領域研究了多年,對農村的溫室氣體污染和減排固碳關鍵技術也開展了部分試驗,研究和篩選了減排固碳關鍵技術,但距離實現碳達峰碳中和還有許多關鍵技術困難。因此,在研究和篩選的減排固碳關鍵技術中,減排的效益、成本和效果都有待示范檢驗;節能減排的固碳技術應用復雜、成本高昂,還不適合于迅速大規模生產推廣;飼料飼草產品質量不夠,每單元牲畜品溫室氣體排放量較高,短期內進一步提高質保率困難較大;生活垃圾資源化再利用產業附加值較低,還依賴國家補貼,需顛覆性科技支持才能進行并設計區域化整合解決方案等。

3.3? 技術層面:加強技術研發與創新

隨著近幾十年來的研究與發展,我國已經具備低碳農業發展的研究基礎與技術儲備,但是與發達國家間的差距還很大。尤其是在農用產品方面需要更高技術含量的生產工藝與科技,在提高產品增量的同時又能少使用大量化肥與農藥,因此人機、傳感器、衛星數據、農業智能化、機器人和AI技術等新科技的合理應用能夠大幅度提高農業資源利用率與有效性,從而推動了農產品“環境可測、過程可控、產品質量可溯”等目標的達成。另外,也可以參考國外的垂直耕種模型,使用高空間密度產量的果蔬、藥用植物和果品等,比傳統的田間耕種用水量降低約90%,如果不使用殺蟲劑,還可以節約大約95%的耕地,在節約用水、用藥和用地方面綜合提效,具有很高的開發、推廣價值。

3.4? 國際層面:推動國際交流合作

加強農業減排方面的對外合作交流,學習和借鑒適合中國國情的國際先進經驗和策略,并介紹與推廣。此外,根據UFCC的要求,發達國家在本國應對碳減排的基礎上,還需要指導和援助發展中國家,如歐盟等相關做法和技術支撐更適合我國的國情。積極推進農業溫室氣體研發領域的國際合作和國際交流,是對人類生存環境與農業可持續發展的最高度負責任,同時我國也將逐步拓寬農業國際合作途徑,進一步加強與國內外發展農用溫室氣體技術和應對氣候變化政策的對話交往和協作。

參考文獻

[1]王雨磊,蘇楊.中國的脫貧奇跡何以造就?——中國扶貧的精準行政模式及其國家治理體制基礎[J].管理世界,2020,36(4):195-209.

[2]李化. 澳大利亞新能源法律與政策研究:以國際氣候變化為視角[D].武漢:武漢大學,2013.

[3]葉興慶,程郁,張玉梅,等.我國農業活動溫室氣體減排的情景模擬、主要路徑及政策措施[J].農業經濟問題,2022,43(2):4-16.

[4]駱世明.生態農業發展的回顧與展望[J].華南農業大學學報,2022,43(4):1-9.

[5]李健,周慧.中國碳排放強度與產業結構的關聯分析[J].中國人口·資源與環境,2012,22(1):7-14.

[6]宋宇坤. 碳排放權交易成本核算研究[D].哈爾濱:東北林業大學,2017.

[7]杭曉寧,羅佳,張鵬程,等.西南地區發展氣候智慧型農業的對策建議[J].中國農業科技導報,2021,23(8):8-15.

[8]許紅蓮.發達國家農產品綠色物流發展及其經驗借鑒[J].中央財經大學學報,2011(12):70-74.

[9]呂晨光.發展中國家貧困問題研究:基于環境與人口增長的視角[J].經濟問題探索,2013(12):144-148.

[10]邵偉強,劉妍.全球主要國家開展碳中和的做法及經驗借鑒[J].西部金融,2021(7):25-31.

[11]金書秦,韓冬梅.我國農村環境保護四十年:問題演進、政策應對及機構變遷[J].南京工業大學學報(社會科學版),2015,14(2):71-78.

[12]卜瑋. 科學發展觀視角下的生態文明建設研究:以江蘇省無錫市為例[D].南京:南京師范大學,2014.

[13]孫世芳. 以低碳帶動農業綠色轉型[N].經濟日報,2021-11-03(011).

[14]張江彥.我國低碳農業發展目標·轉型困境·路徑選擇[J].安徽農業科學,2022,50(24):252-256.