網紅代言人溫暖特質對品牌幸福感的影響

聶烜 許基南 沈鵬熠

摘 要:基于模仿理論和動機改變理論,深入探究網紅代言人溫暖特質對品牌幸福感的影響機制及作用邊界。三個實驗的結果表明:網紅代言人溫暖特質顯著正向影響品牌幸福感;共情、顧客公民行為分別起到中介作用,且二者共同起到鏈式中介作用;社會距離負向調節了網紅代言人溫暖特質對共情的正向影響和共情的中介作用,以及共情與顧客公民行為的鏈式中介作用。

關鍵詞:網紅代言人;溫暖特質;品牌幸福感;共情;顧客公民行為;社會距離

中圖分類號:F273. 2 文獻標識碼:A 文章編號:1003-3890(2024)02-0058-10

一、研究背景

《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035 年遠景目標綱要》指出,要“不斷增強人民群眾獲得感、幸福感、安全感”。在影響人民群眾幸福感的諸多因素中,經濟因素是最重要的影響因素之一,其中消費影響幸福的觀點在經濟學領域得到普遍認同。營銷學界則提出品牌可以給消費者帶來幸福感,故品牌幸福感逐漸受到學者的關注[1-2] 。甲骨文公司與幸福專家Gretchen Rubin的聯合調研表明,78%的受訪者期望品牌在為顧客傳遞幸福感方面可以做得更多,并愿意支付溢價以獲得真正的幸福。在網紅經濟呈現爆發式增長的背景下,聘請網紅代言人可以作為提升消費者品牌幸福感的選擇之一,但企業在品牌營銷中應該選擇具備何種特質的網紅代言人以提升消費者的品牌幸福感,成為品牌建設重點關注的問題。

在我國社會主義精神文明建設注重弘揚社會正能量以及網紅負面事件頻發的背景下,具有溫暖特質的網紅更受到品牌的青睞, 如向母校捐款2 066 萬元、作品主打正能量傳播的papi 醬成為New Balance、YeeHoO 英氏等多個品牌的代言人。企業聘請具有溫暖特質的網紅作為品牌代言人,有助于促使顧客對品牌產生積極感知,進而提升顧客的品牌幸福感。盡管學界已就網紅代言人的各種特質對消費者或品牌的積極效應開展了許多富有成效的探索,但學者主要基于信源可靠性、信源吸引力等模型,就網紅的可信性、吸引力、專業性、真實性等特質開展研究,而溫暖作為刻板印象內容模型中先于能力被判斷的維度,在網紅相關研究中較為少見。此外,多數關于代言人對消費者情感影響的研究集中在消費者對品牌的情緒感知,如品牌依戀、品牌至愛等,而消費者個體的情感(如幸福感、歸屬感等)受到較少關注。綜上,直接探討網紅代言人溫暖特質對消費者品牌幸福感影響的國內外研究仍較少,且其中的影響機制也尚不明確。

共情在人際溝通中扮演著重要角色,表現為對他人情感的理解和認同。社交媒體的快速發展則為消費者與網紅代言人之間的交流創造了更便利的條件,也使得消費者更易產生對網紅代言人的共情。且消費者會對具有可信性特質的網紅發布的社交媒體內容產生共情反應[3] ,而共情反應對提升個體的主觀幸福感具有顯著作用。網紅代言人的可信性等溫暖特質能轉移至品牌,且根據模仿理論,顧客可能對網紅代言人溫暖特質下的行為進行模仿,進而激發顧客公民行為。顧客公民行為作為親社會行為的一種類型,對提升個體幸福感具有積極作用。而根據動機改變理論[4] ,共情會在態度與觀念層面推動顧客公民行為的產生。可見,網紅代言人的溫暖特質能夠推動共情和顧客公民行為的產生,共情在其中能夠促進顧客公民行為,而二者又可能共同成為品牌幸福感提升的重要推力。

共情、顧客公民行為是否發生,也受到某些因素的影響,如社會距離。一般來說,個體對距離較遠的事物,表現出的情感反應更弱,也更難以產生進一步的共情,且人們對人物的模仿意愿也受到心理距離的影響。與此類似,社會距離是否能在網紅代言人溫暖特質對共情、顧客公民行為的影響中起到負向調節作用,且網紅代言人溫暖特質對品牌幸福感的作用機制是否也受到影響,尚需進一步明確。

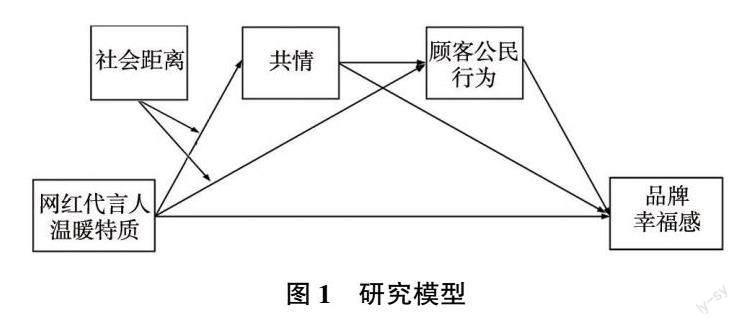

綜上所述,基于模仿理論、動機改變理論,本文擬通過三個場景模擬實驗,嘗試完成以下工作:一是考察網紅代言人溫暖特質對品牌幸福感影響的主效應;二是揭示共情、顧客公民行為在網紅代言人溫暖特質對品牌幸福感影響中的中介作用,以及可能存在的鏈式中介作用,為主效應提供有意義的解釋視角;三是探明社會距離在網紅代言人溫暖特質對品牌幸福感影響機制中的調節作用,明確影響機制的作用邊界。

二、文獻回顧

(一)網紅代言人溫暖特質

網紅是指通過活躍的網絡活動(如分享美妝、食物、穿搭等方面的原創內容)在社交媒體上積累了大量粉絲的個人用戶,如微博、B 站、抖音、淘寶等平臺的博主、電商主播等。企業聘請網紅擔任品牌代言人的重要原因之一在于網紅自身具備某些吸引消費者的特質,這些特質能夠被轉移到其代言的品牌上。現有文獻就網紅代言人特質及其積極影響開展了許多研究,如基于信源可靠性模型、信源吸引力模型的可信性、專業性和吸引力,以及在各類新媒體平臺中表現出的交互性、真實性等[5] 。

社會認知領域的刻板印象內容模型指出,在社會交往過程中,人們會判斷其他群體對自己的意圖以及實現該意圖的能力,對應可分為溫暖和能力兩個維度,溫暖維度包括友善、真誠、誠信和道德等特質,而能力維度包括創造力、技能、高效、自信等特質[6] 。溫暖和能力被廣泛用于評價個體對他人或某一群體的刻板印象或認知差異。人們對溫暖和能力的判斷存在差異,溫暖往往先于能力被判斷,且溫暖判斷在情感和行為反應中更有分量[6] 。刻板印象內容模型在營銷研究中的應用較為廣泛,且許多學者就溫暖進行了有針對性的研究,但較多關注品牌本身、品牌/ 產品原產地、服務的溫暖,僅有少部分學者關注了代言人的溫暖特質,如Zhang etal. [7] 發現具備高溫暖特質的男性代言人能夠使消費者產生更積極的品牌態度。結合Fiske et al. [6] 關于溫暖維度的定義,本文認為網紅的溫暖特質指網紅在各類新媒體平臺的推文、視頻、直播等多種形式中所表現出的友好、善良、真誠、道德和誠信,而網紅代言人的溫暖特質是引發消費者積極情感的因素之一。

(二)品牌幸福感

品牌幸福感源自幸福感,幸福感研究主要有兩類范式———主觀幸福感和心理幸福感。主觀幸福感指個體按照其自定標準對生活質量的整體評估,心理幸福感則主張幸福是人的自我實現。在營銷領域,學者以幸福感內涵為基礎,提出了消費者幸福感(Consumer well-being)的概念。消費者幸福感指消費者在消費活動中形成的對生活滿意度的評價,還包括對消費活動的主觀評價和情感反應。

為凸顯品牌在實現消費者幸福感中的重要作用,品牌幸福感(Brand well-being)這一概念也應運而生。衛海英等[1] 結合中國文化背景,提出品牌福祉指一切品牌相關的刺激因素給消費者乃至社會帶來的積極的、高尚的、持續的幸福與利益;周志民等[2] 則更突出幸福這一因素,指出品牌幸福感是消費者通過與品牌接觸所感知到的生活愉悅感、自我實現感和社會貢獻感等。品牌幸福感與消費者幸福感的不同在于,消費者幸福感幾乎不涉及品牌因素對幸福感的作用,而品牌象征意義帶來的精神共鳴和情感表達則能在品牌幸福感中得到體現[1-2] 。

現有關于品牌幸福感的文獻基本都涉及品牌幸福感的前因研究,但只包括品牌及其提供的服務或消費者本身,如在線品牌社群社會資本、服務儀式和消費者基本心理需要滿足等。通過品牌營銷策略線索提升品牌幸福感的路徑,尤其是從品牌代言角度探究品牌幸福感形成機制的相關研究較為缺乏。參考周志民等[2] 的定義,本文將品牌幸福感理解為消費者接觸或擁有某品牌的產品或服務所帶來的生活滿意度、自我實現感和社會貢獻感,并相應地尋找合適的問項以組成測量品牌幸福感的新量表。

三、假設提出

(一)網紅代言人溫暖特質與品牌幸福感

網紅代言人溫暖特質積極影響消費者及其對品牌的情感,如網紅通過與粉絲互動而表現出的真實性能夠使消費者產生情感依戀,親和力對顧客與品牌的關系資產具有積極影響,可信性則能提升顧客的滿意度[8] 。情感依戀、滿意度等積極情感因素是幸福感的重要來源。Schnebelen et al. [9] 指出,與品牌的接觸過程(如廣告)會對消費者的品牌幸福感產生影響,而網紅代言人作為如今最常見的廣告元素,同樣可能會作用于品牌幸福感。

消費者對企業的溫暖感知能夠形成更高的主觀幸福感,而根據意義遷移模型,企業聘請網紅擔任品牌代言人,網紅自身的可信性、親和力等溫暖特質能夠轉移到品牌上,故本文認為網紅代言人溫暖特質能夠提升消費者的品牌幸福感。Kim etal. [10] 也發現消費者對網紅的感知友誼程度顯著正向影響消費者的心理幸福感。綜上所述,本文提出如下假設。

H1:網紅代言人溫暖特質正向影響品牌幸福感。

( 二)共情的中介作用

共情(empathy)一般指個體理解和認同他人情感的能力和過程,是人際關系中的重要溝通元素,也被視為人類道德和情感系統的核心。在營銷背景下,共情有助于買賣雙方形成良好互動。社交媒體提升了人際間溝通的便捷性及頻率,為共情的產生創造了更有利的條件。網紅大多通過社交媒體成名,與粉絲能夠實現實時、直接、快速的雙向溝通;且Jung et al. [3] 發現網紅的可信性積極影響消費者對網紅社交媒體內容的共情反應,故本文推測具備溫暖特質的網紅代言人同樣能使顧客對網紅代言產生共情。此外,共情作為一種道德情感,能夠促進個體發生親社會行為,并帶來主觀幸福感的提升[11] 。綜上所述,本文認為,當具備溫暖特質的網紅為品牌代言時,顧客會對網紅的溫暖特質及其代言內容產生共情反應,更能理解和認同網紅在代言中所體現的觀點、行為,并由此帶來品牌幸福感的提升。因而,本文提出如下假設。

H2:網紅代言人溫暖特質通過共情對品牌幸福感產生正向影響。

(三)顧客公民行為的中介作用

顧客公民行為(Customer citizenship behavior)是指顧客對品牌或企業實施的超出顧客角色要求的自愿性行為,包括向組織提供反饋、進行推薦及幫助其他顧客等, 這些行為能為組織提供特殊價值[12] 。顧客公民行為本質上是一種親社會行為。Nook et al. [4] 發現人產生的親社會行為受到模仿動機驅動,根據模仿理論,人類傾向于模仿他人的行為動作以及說話方式[13] 。因而,當網紅代言人表現出溫暖特質時,顧客可能對網紅代言人溫暖特質下的行為進行模仿,進而產生顧客公民行為。

人們產生親社會行為,能夠得到幸福感的提升,因而幸福感是親社會行為的一種無形回報。按照互惠原則,顧客會對品牌產生顧客角色外的自愿性行為(即顧客公民行為)以換取品牌幸福感。綜上,本文認為網紅代言人溫暖特質能夠通過引發顧客公民行為,以提升顧客的品牌幸福感,故提出如下假設。

H3:網紅代言人溫暖特質通過顧客公民行為對品牌幸福感產生正向影響。

(四)共情與顧客公民行為的鏈式中介作用

通過前文的分析可發現,網紅代言人溫暖特質既可以通過共情提升顧客的品牌幸福感,也可以通過顧客公民行為提升顧客的品牌幸福感。那么,共情和顧客公民行為在網紅代言人溫暖特質提升顧客的品牌幸福感過程中是什么關系? 共情對親社會行為的積極影響在營銷領域得到證實,如共情會影響公益廣告說服效果及廣告受眾的親社會從眾意愿。顧客公民行為作為一種親社會行為,本文認為顧客會對具備溫暖特質的網紅代言人及其代言內容產生共情,即站在網紅代言人的立場上理解和感受網紅,這能夠激發顧客表現出更多角色外行為,由此品牌幸福感得到進一步提升。這一推論也得到了親社會行為從眾效應中的動機改變理論的支持。

動機改變理論指出,親社會行為是由于個體深層次動機發生改變,接受他人的親社會動機并轉變自己的態度,表現為個體對他人內在深層次態度與觀念的采擇與內化[4, 14] 。Nook et al. [4] 在研究中也發現觀看他人的慷慨捐贈行為能促使個體出現共情行為,并表現出更強的親社會行為意愿。綜上所述,本文認為當面對具備溫暖特質的網紅代言人時,顧客可能會對網紅代言人及其代言內容表示理解、贊賞并產生共情,進而引發對品牌的顧客公民行為,而根據前文所述,顧客公民行為又能進一步提升品牌幸福感。因此,本文提出如下假設。

H4:共情和顧客公民行為在網紅代言人溫暖特質和品牌幸福感之間起到鏈式中介作用。

(五)社會距離的調節作用

作為心理距離的維度之一,社會距離指個體對與他人或事件主體關系的感知遠近或親密程度,不同的社會距離如自我與他人、群體內的他人與群體外的他人、熟悉的他人與不熟悉的他人。網紅作為品牌代言推廣的要素之一,其與消費者間的社會距離會影響到消費者對網紅的信任以及在直播平臺的傳播意愿。且人們更傾向于相信近社會距離個體的意見[15] ,故本文認為面對處于不同社會距離的具備溫暖特質的網紅代言人,顧客會有不同的情感及行為反應。

社會距離將削弱網紅代言人溫暖特質對共情的正向影響。與距離較遠的人相比,個體通常會對距離較近的人產生關聯感并形成更強的共情。Junget al. [3] 發現能經常與粉絲互動的網紅,與粉絲有較低的心理距離,更易使粉絲產生共情。而對于心理距離較遠的事物,人們會表現出更弱的情感反應且其從積極體驗中收獲的正面情感會遭到破壞。因此,本文認為,當具備溫暖特質的網紅代言人與顧客的社會距離較遠時,顧客更難以對網紅代言人及其代言內容產生共情。故提出H5a。

H5a:社會距離通過削弱網紅代言人溫暖特質對共情的正向影響,進而負向調節共情在網紅代言人溫暖特質與品牌幸福感之間的中介作用。

社會距離將削弱網紅代言人溫暖特質對顧客公民行為的正向影響。社會距離的增加將減少個體的親社會行為,如助人行為、捐贈意愿等。此外,Mantovani et al. [16] 發現當社會距離增加時,企業社會責任對消費者親社會行為的積極影響會下降。

由于人們更愿意模仿心理距離與自身接近的人物,因而本文認為,面對社會距離較遠的具備溫暖特質的網紅代言人,顧客對其的模仿意愿更低,溫暖特質對顧客的積極影響更弱,顧客公民行為也更難以發生,故提出H5b。

H5b:社會距離通過削弱網紅代言人溫暖特質對顧客公民行為的正向影響,進而負向調節顧客公民行為在網紅代言人溫暖特質與品牌幸福感之間的中介作用。

社會距離對共情、顧客公民行為在網紅代言人溫暖特質與品牌幸福感之間的鏈式中介效應起到負向調節作用。結合前文所述,當顧客與具備溫暖特質的網紅代言人感知社會距離較遠時,更難以對網紅代言人及其代言內容產生共情,顧客公民行為隨即更難以被激發,進而顧客的品牌幸福感也難以得到提升;反之,網紅代言人的溫暖特質則能通過共情、顧客公民行為,對顧客的品牌幸福感產生積極影響。因此,本文提出如下H5c。

H5c:社會距離負向調節共情與顧客公民行為在網紅代言人溫暖特質與品牌幸福感之間的鏈式中介作用。

基于以上分析,構建如圖1 所示的概念模型。

四、研究設計與假設檢驗

本文通過三項場景實驗來檢驗相關假設。實驗一使用虛構的網紅代言人作為刺激,旨在探究網紅代言人溫暖特質(高vs. 低)對品牌幸福感的直接影響,以及共情和顧客公民行為在其中的中介作用,使H1 至H4 得到驗證;實驗二使用真實的網紅代言人作為刺激,旨在使H1 至H4 進一步得到驗證;實驗三使用虛構的網紅代言人作為刺激,旨在驗證社會距離的調節作用,使H5a、H5b、H5c 得到驗證。此外,為避免使用真實品牌對結果產生的混淆影響,本文在三項實驗中均使用虛構品牌作為刺激。

(一)實驗一

實驗一的目的是檢驗與低溫暖特質的網紅代言人相比,高溫暖特質的網紅代言人能通過共情、顧客公民行為提升品牌幸福感。

1. 預實驗。選取5 位人物的照片,并邀請41 位本科生從溫暖和能力兩個方面對其進行評分。溫暖包括友好、善良、真誠、道德和誠信等5 個維度(Cronbach's α = 0. 958),能力包括技能、智力、信心、創造力和效率等5 個維度( Cronbach 's α =0. 916), 溫暖與能力的測項均來自于Fiske etal. [6] 。刪除未通過注意力檢測、答題時間過短的樣本后,有效樣本共33 份。根據溫暖分值最高且溫暖分值高于能力分值的原則,選出1 位人物(該人物溫暖平均分為5. 45,能力平均分為5. 22)作為下一步預實驗中具有溫暖特質的網紅代言人的刺激材料,并將其命名為孫一澤。

通過某在線調研平臺的樣本服務邀請了66 名被試參加單因素(網紅代言人溫暖特質:低vs. 高)組間實驗。刪除未通過注意力檢測、答題時間過短的樣本后,高溫暖特質組與低溫暖特質組各有30 份有效樣本。在該實驗中,孫一澤被描述為一位在知名網絡紅人排行榜排名前10 的網紅。參考Zhanget al. [7] 的做法,在高溫暖特質組,孫一澤被描述為“對粉絲友好,時常在評論區與粉絲互動;熱心公益,曾參加過多次貧困地區農產品的直播帶貨;誠實守信,答應給粉絲抽獎送出的禮品從不食言”。在低溫暖特質組,刺激材料未對孫一澤進行任何關于溫暖特質的具體描述。兩組參與者在觀看完人物照片及其介紹后,對其溫暖特質(Cronbach's α =0. 958)進行評分。獨立樣本t 檢驗結果顯示,高溫暖特質組的評分要顯著高于低溫暖特質組(M高溫暖= 6. 25, SD高溫暖= 0. 92; M低溫暖= 5. 17,SD低溫暖=0. 61;P = 0. 000),這表明對網紅代言人溫暖特質的操縱成功,可用于進一步的正式實驗。

2. 實驗設計。正式實驗通過某在線調研平臺的樣本服務進行,采用單因素(網紅代言人溫暖特質:低vs. 高)組間實驗設計以驗證假設。共有216名被試參加此次實驗,剔除答題時間過短和未通過注意力檢測的樣本后,共收集有效樣本200 份,兩組各有100 份。

代言產品的操縱:根據無性別屬性、日常普遍性原則,選取無線耳機作為正式實驗的代言產品。代言人的操縱已通過預實驗完成。

3. 實驗過程。所有被試被隨機分到2 組實驗情景中,并被告知在完成實驗后將領取一個現金紅包,以鼓勵其認真參與實驗。隨后,被試將看到實驗情景材料,其中,與預實驗相同,低溫暖特質組與高溫暖特質組對網紅有不同的描述。廣告文案均參考真實品牌廣告文案改編。

所有被試會看到實驗情景描述“想象您在手機上刷微博,看到您購買過的MELODIC 耳機品牌發布了一條微博”、微博文字“歡迎@ 孫一澤sun 成為MELODIC 耳機代言人,接下來的日子記得多多發自拍噢~”以及代言人與產品的圖片。此外,高溫暖特質組的被試在微博內容下方看到如下描述:“孫一澤是一位擁有625 萬粉絲的微博博主,曾入選網絡紅人榜前10。孫一澤對粉絲友好,時常在評論區與粉絲互動;熱心公益,曾參加過多次貧困地區農產品的直播帶貨;誠實守信,答應給粉絲抽獎送出的禮品從不食言。”與預實驗相同,低溫暖特質組的被試沒看到任何有關網紅溫暖特質的描述。

在閱讀完情景材料后,被試回答了對網紅代言人溫暖特質的感知,共情、顧客公民行為、品牌幸福感的相關題項,注意力檢測題項以及性別、年齡、收入、學歷等人口統計信息題項。

共情量表參考Jung et al. [3] ,包括“我可以體會到網紅在推文中的觀點和感受”“我和推文中的網紅有同樣的觀點和感受”“我贊同推文中網紅的觀點”“我感覺好像推文中的事件會發生在我身上”等4 個題項(Cronbach's α =0. 889)。顧客公民行為量表改編自Groth[12] ,包含“我會向我的朋友、家人和對該品牌感興趣的人推薦該品牌”“我愿意向其他顧客提供建議,以幫助他們更好地了解該品牌”“我很樂意向該品牌提供我關于其產品的體驗反饋和意見建議”等3 個題項(Cronbach's α =0. 878)。品牌幸福感量表改編自周志民等[17] 、Hwang et al. [18] 、Keyes[19] ,包括“該品牌讓我感覺自己的生活狀態更好了”“該品牌讓我感覺自己對生活更滿意了”“該品牌讓我感覺自己得到了成長和進步”“該品牌讓我覺得自我滿足感得到了提升”“該品牌讓我覺得自己考慮了他人的利益”“該品牌讓我覺得自己對社會創造了價值” 等6 個題項(Cronbach's α =0. 935)。

4. 結果分析。(1)操縱檢驗。單因素方差分析的結果顯示,高溫暖特質組的溫暖評分要顯著高于低溫暖特質組的評分(M高溫暖=6. 21,SD高溫暖=0. 56;M低溫暖= 5. 26,SD低溫暖= 1. 24;F(1,199)= 48. 109,P = 0. 000),這表明實驗對溫暖特質的操縱是成功的。(2) 主效應檢驗。單因素方差分析的結果表明,網紅代言人溫暖特質對品牌幸福感的正向影響顯著(F(1,199)= 7. 257,P =0. 000)。獨立樣本t 檢驗的結果表明,相比于低溫暖特質組,高溫暖特質組的品牌幸福感顯著更高(M高溫暖= 5. 37,SD高溫暖=1. 13; M低溫暖= 4. 87, SD低溫暖= 1. 47; t ( 198 ) =-2. 694,P =0. 008),H1 得到支持。(3)中介效應檢驗。首先,以品牌幸福感為因變量,網紅代言人溫暖特質為自變量,共情為中介變量,并加入性別、年齡等控制變量,對共情的中介效應進行檢驗,采用Process 插件的模型4 進行Bootstrap 分析,樣本數設定為5 000,置信區間設定為95%,結果表明共情在網紅代言人溫暖特質與品牌幸福感之間的中介效應顯著(95% CI = 0. 271 7 ~ 0. 822 0), 效應量為0. 534 3,H2 得到支持。其次,運用與檢驗共情中介效應相同的方法,對顧客公民行為的中介效應進行檢驗,結果表明顧客公民行為在網紅代言人溫暖特質與品牌幸福感之間的中介效應同樣顯著(95%CI=0. 237 8~0. 803 3),效應量為0. 497 3,H3 得到支持。最后,以品牌幸福感為因變量,網紅代言人溫暖特質為自變量,共情和顧客公民行為為中介變量,并加入性別、年齡等控制變量,對共情和顧客公民行為的鏈式中介作用進行檢驗,采用Process 插件的模型6 進行Bootstrap 分析,樣本數和置信區間的設定與前文一致。結果表明,共情和顧客公民行為在網紅代言人溫暖特質與品牌幸福感之間的鏈式中介效應顯著(95%CI=0. 005 7~0. 218 8),效應量為0. 105 8,H4 得到支持。

(二)實驗二

實驗二的目的是使用真實的網紅代言人作為刺激,對實驗一的結論進行重復驗證,以進一步提升實驗結果的穩健性及外部效度。

1. 預實驗。預實驗邀請了35 位本科生參加,并通過某在線調研平臺進行。剔除答題時間過短、所有題項答案一致的樣本后,有效樣本共27 份。

預實驗的主要流程為:首先,告知參與者一家知名連鎖零食品牌計劃聘請一位網紅擔任品牌摯友,并初步篩選了5 位網紅(papi 醬、辣目洋子、張沫凡MOMO、梨渦少女mini、蜜糖可可醬,根據知名度或從微博V 影響力的美食板塊榜單選取),該品牌非常看重網紅是否具備溫暖特質;其次,向參與者展示了5 位網紅的照片,附上其微博主頁鏈接,并提醒參與者如對該網紅不夠了解,可自行至互聯網中搜索有關信息;最后,參與者對5 位網紅的熟悉度(“你對該網紅有多熟悉”,1=非常不熟悉,7 =非常熟悉)和溫暖特質(友好、善良、真誠、道德和誠信,Cronbach's α =0. 964)進行評價。

單因素方差分析的結果顯示,papi 醬、辣目洋子的熟悉度要顯著高于其他三位網紅。進一步的獨立樣本t 檢驗結果則表明,papi 醬、辣目洋子之間的熟悉度不存在顯著差異(Mpapi醬= 4. 14,SDpapi醬=1. 820;M辣目洋子=4. 07,SD辣目洋子=1. 904;P =0. 886),且papi 醬的溫暖特質評分要顯著高于辣目洋子(Mpapi醬= 5. 36, SDpapi醬= 1. 118; M辣目洋子= 4. 57,SD辣目洋子=1. 572;P = 0. 041),且辣目洋子的溫暖特質評分要低于5 位網紅的平均值(M5位網紅= 4. 60)。因此,正式實驗將選取papi 醬作為具備高溫暖特質的網紅代言人的刺激,選取辣目洋子作為具備低溫暖特質的網紅代言人的刺激。v2. 實驗設計。正式實驗通過某在線調研平臺的樣本服務進行,采用單因素(網紅代言人溫暖特質:低vs. 高)組間實驗設計以驗證假設。共有182名被試參加此次實驗,剔除答題時間過短、未通過注意力檢測的樣本后,有效樣本共165 份,其中低溫暖特質組81 份、高溫暖特質組84 份。

代言產品的操縱:根據無性別屬性、日常普遍性原則,選取零食作為正式實驗的代言產品。代言人的操縱已通過預實驗完成。

3. 實驗過程。所有被試被隨機分到2 組實驗情景中,并被告知在完成實驗后將領取一個現金紅包,以鼓勵其認真參與實驗。隨后,被試將看到實驗情景材料(情景材料中的廣告文案均參考真實品牌廣告文案改編)。

所有被試會看到實驗情景描述“想象您在手機上刷微博,看到您購買過的連鎖零食品牌千奇趣發布了一條微博”。此外,高(vs. 低)溫暖特質組看到微博文字“歡迎千奇趣品牌摯友 @ papi 醬(vs. @ 辣目洋子), 精品零食與papi 醬(vs. 辣目洋子)成功牽手。金獎美味,感恩回饋!”以及代言人與品牌的圖片。

在閱讀完情景材料后,被試回答了對網紅代言人溫暖特質、熟悉度的感知,共情、顧客公民行為、品牌幸福感相關的題項,注意力檢測題項以及性別、年齡、收入、學歷等人口統計信息題項。溫暖特質(Cronbach's α = 0. 896)、共情(Cronbach's α =0. 884)、顧客公民行為(Cronbach's α =0. 838)和品牌幸福感(Cronbach's α = 0. 903)的題項均與實驗一相同。

4. 結果分析。(1)操縱檢驗。單因素方差分析的結果顯示,高溫暖特質組的溫暖評分要顯著高于低溫暖特質組的評分(M高溫暖=5. 83,SD高溫暖=0. 72;M低溫暖= 5. 26,SD低溫暖= 1. 06;F(1,164)= 16. 683,P =0. 000),且參與者對papi 醬與辣目洋子的熟悉度不存在顯著差異(Mpapi醬= 5. 56,SDpapi醬= 1. 29;M辣目洋子=5. 88,SD辣目洋子= 1. 06;F(1,164)= 3. 166,P =0. 077)。這表明實驗對溫暖特質的操縱是成功的。(2) 主效應檢驗。單因素方差分析的結果表明,網紅代言人溫暖特質對品牌幸福感的正向影響顯著(F(1,164)= 7. 879,P =0. 006)。獨立樣本t 檢驗的結果表明,相比于低溫暖特質組,高溫暖特質組的品牌幸福感顯著更高(M高溫暖= 5. 15,SD高溫暖=0. 95; M低溫暖= 4. 68, SD低溫暖= 1. 20; t ( 163 ) =-2. 807,P =0. 006),H1 再次得到支持。(3)中介效應檢驗。與實驗一檢驗中介效應的方法相同,Bootstrap分析的結果表明,共情的中介效應顯著(95%CI=0. 058 0~0. 575 4),效應量為0. 308 2,H2 再次得到支持;顧客公民行為的中介效應同樣顯著(95%CI=0. 129 1~0. 581 1),效應量為0. 351 8,H3 再次得到支持;共情和顧客公民行為的鏈式中介效應顯著(95%CI=0. 006 8~0. 170 5),效應量為0. 072 8,H4 再次得到支持。

(三)實驗三

實驗三將在實驗一使用虛構網紅的基礎上,將使用網紅營銷策略最普遍的美妝品牌作為刺激,并將實驗招募對象限制在女性,旨在進一步驗證實驗一、二的結論,并檢驗社會距離的調節作用。

1. 預實驗。與實驗一的預實驗相同,邀請35 名本科生對5 張女性人物照片進行溫暖特質評分,選出1 位女性人物作為下一步預實驗的刺激材料,并將其微博名稱命名為“付清清darling”。

通過某在線調研平臺邀請了67 名被試參加單因素(社會距離:近vs. 遠)組間實驗。刪除未通過注意力檢測、答題時間過短的樣本后,近社會距離與遠社會距離組分別有30、31 份有效樣本。在該實驗中,我們將“付清清darling”介紹為“一位擁有237萬粉絲的美妝博主,曾入選微博網絡紅人榜美妝板塊前10”。參考Mantovani et al. [16] 操縱消費者-品牌社會距離的做法,結合網紅代言研究的實際,從是否關注網紅、觀看網紅視頻的頻率等方面對消費者-網紅社會距離進行操縱。在近(vs. 遠)社會距離組,刺激材料中說明“您在微博關注了(vs. 未關注)‘付清清darling,并經常觀看(vs. 未觀看過)她發布的美妝技巧相關推文或視頻”。兩組參與者在觀看完人物照片及其介紹后,對其感知社會距離進行評價。社會距離的測量參考了Huang et al. [20] 的做法,被試通過選擇兩個圓圈的重疊程度(1=完全不重疊,7=幾乎完全重疊)以評價與網紅的社會距離。獨立樣本t 檢驗的結果顯示,遠社會距離組的感知社會距離要顯著高于近社會距離組(M遠=5. 58,SD遠= 1. 680, M近= 4. 27, SD近= 1. 689; P =0. 003),這表明對社會距離的操縱成功,可用于進一步的正式實驗。

2. 實驗設計。正式實驗通過某在線調研平臺的樣本服務進行,采用2(網紅代言人溫暖特質:低vs. 高)×2(社會距離:近vs. 遠)的組間實驗設計以驗證假設。共有221 名女性被試參加此次實驗,剔除答題時間過短和未通過注意力檢測的樣本后,共收集有效樣本199 份,其中“高溫暖特質+高社會距離”組有51 份,“高溫暖特質+低社會距離”組有49份,“低溫暖特質+高社會距離”組有52 份,“低溫暖特質+低社會距離”組有47 份。

代言產品的操縱:選取口紅作為正式實驗的代言產品。社會距離的操縱已通過預實驗完成。網紅代言人溫暖特質的操縱參考實驗一。

3. 實驗過程。所有被試被隨機分到4 組實驗情景中,并被告知在完成實驗后將領取一個現金紅包,以鼓勵其認真參與實驗。隨后,被試將看到實驗情景材料(情景材料中的廣告文案均參考真實品牌廣告文案改編)。

所有被試會看到實驗情景描述“想象您在手機上刷微博,看到您購買過的美妝品牌特尼蘭Tnilan發布了一條微博”,并看到微博文字“一抹臻紅唇膏大膽說愛! 看美妝博主@ 付清清darling 用RS520表白,讓愛滿溢唇間” 以及代言人與品牌的圖片。此外,4 組被試還看到如下描述:“‘付清清darling是一位擁有237 萬粉絲的美妝博主,曾入選微博網絡紅人榜美妝板塊前10。‘付清清darling對粉絲友好,時常在評論區與粉絲互動;熱心公益,曾在微博發起過多次關愛困境人群的公益項目;誠實守信,答應給粉絲抽獎送出的禮品從不食言(vs. 低溫暖特質:無此句內容)。您在微博關注了(vs. 遠社會距離:未關注)‘付清清darling,并經常觀看(vs.遠社會距離:未觀看過)她發布的美妝技巧相關推文或視頻。”

在閱讀完情景材料后,被試回答了對網紅代言人溫暖特質、社會距離的感知,共情、顧客公民行為、品牌幸福感相關的題項,注意力檢測題項以及性別、年齡、收入、學歷等人口統計信息題項。溫暖特質(Cronbach's α =0. 875)、共情(Cronbach's α =0. 864)、顧客公民行為(Cronbach's α =0. 760)和品牌幸福感(Cronbach's α = 0. 876)的題項均與實驗一相同。

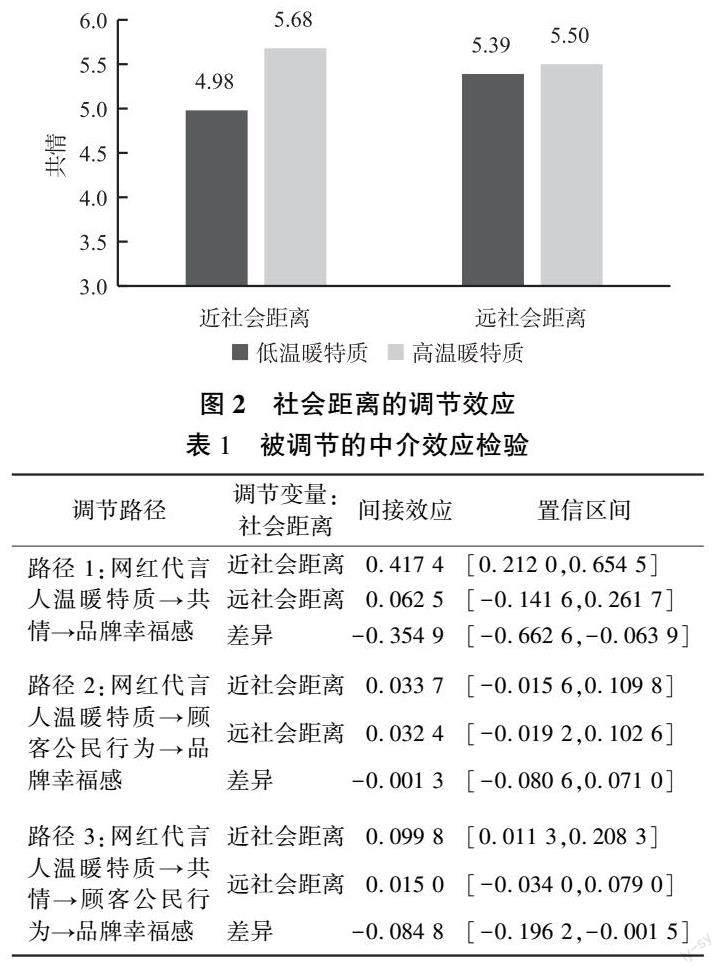

4. 結果分析。(1)操縱檢驗。單因素方差分析的結果顯示,高溫暖特質組的溫暖評分要顯著高于低溫暖特質組的評分(M高溫暖=6. 01,SD高溫暖=0. 61;M低溫暖= 5. 21,SD低溫暖= 0. 89;F(1,198)= 55. 519,P = 0. 000);遠社會距離組的感知社會距離要顯著高于近社會距離組(M遠距離= 5. 33,SD遠距離= 1. 68;M近距離= 4. 31,SD近距離= 1. 59;F(1,198)= 19. 292,P =0. 000)。這表明實驗對溫暖特質、社會距離的操縱是成功的。(2)主效應檢驗。單因素方差分析的結果表明,網紅代言人溫暖特質對品牌幸福感的正向影響顯著(F(1,198)= 14. 820,P =0. 000)。獨立樣本t 檢驗的結果表明,相比于低溫暖特質組,高溫暖特質組的品牌幸福感顯著更高(M高溫暖= 5. 35,SD高溫暖= 0. 89; M低溫暖= 4. 81, SD低溫暖= 1. 06; t(197) = -3. 846,P = 0. 000),H1 再次得到支持。(3)中介效應檢驗。與實驗一、二相同,Bootstrap 分析的結果表明,共情的中介效應顯著(95% CI =0. 110 8~0. 467 8),效應量為0. 287 9;顧客公民行為的中介效應顯著(95%CI= 0. 127 8~0. 431 6),效應量為0. 274 0;共情、顧客公民行為的鏈式中介效應顯著(95% CI = 0. 005 3 ~ 0. 123 7), 效應量為0. 054 6。由此,H2、H3、H4 再次得到支持。(4) 調節效應檢驗(見圖2)。一方面,以網紅代言人溫暖特質為自變量、共情為因變量、社會距離為調節變量的雙因素方差分析結果表明,網紅代言人溫暖特質與社會距離的交互效應顯著(F(1,198)= 5. 949, P =0. 016);簡單效應分析結果表明,對與網紅代言人社會距離較遠的顧客而言,低或高溫暖特質對共情的影響不顯著( 遠社會距離: M高溫暖= 5. 50,SD高溫暖= 0. 120;M低溫暖= 5. 39,SD低溫暖= 0. 119;F =0. 386,P = 0. 535);對與網紅代言人社會距離較近的顧客而言,相比低溫暖特質,網紅代言人的高溫暖特質對共情能產生積極影響( 近社會距離:M高溫暖= 5. 68, SD高溫暖= 0. 123; M低溫暖= 4. 98,SD低溫暖=0. 125;F =15. 910,P =0. 000)。另一方面,以顧客公民行為因變量,對社會距離的調節效應進行檢驗,雙因素方差分析結果表明,網紅代言人溫暖特質與社會距離的交互效應不顯著(F(1,198)=3. 013,P =0. 084)。

有調節的中介效應檢驗。采用Process 插件的模型84 進行Bootstrap 分析,樣本數設定為5 000,置信區間設定為95%,并加入年齡、收入和教育程度作為控制變量。結果如表1 所示。

第一,當社會距離較近(均值-1SD)時,網紅代言人溫暖特質通過共情到品牌幸福感的中介效應顯著( 95% CI = 0. 212 0 ~ 0. 654 5), 效應值為0. 417 4;當社會距離較遠(均值+1SD)時,共情的中介效應不顯著(95%CI = -0. 141 6 ~0. 261 7),效應值為0. 062 5;被調節的中介效應顯著(95%CI =-0. 662 6~-0. 063 9),效應值為-0. 354 9。這表明共情的中介效應受到社會距離負向調節,故H5a 得到支持。

第二,當社會距離較近(均值-1SD)時,網紅代言人溫暖特質通過顧客公民行為到品牌幸福感的中介效應不顯著(95%CI=-0. 015 6~0. 109 8),效應值為0. 033 7;當社會距離較遠(均值+1SD)時,顧客公民行為的中介效應不顯著(95%CI=-0. 019 2~0. 102 6),效應值為0. 032 4;被調節的中介效應同樣不顯著(95%CI = -0. 080 6 ~ 0. 071 0),效應值為-0. 001 3。這表明顧客公民行為的中介效應不受社會距離的調節,故H5b 未得到支持。

第三,當社會距離較近(均值-1SD)時,網紅代言人溫暖特質通過共情、顧客公民行為到品牌幸福感的鏈式中介效應顯著(95%CI=0. 011 3~0. 208 3),效應值為0. 099 8;當社會距離較遠(均值+1SD)時,鏈式中介效應不顯著(95%CI=-0. 034 0~0. 079 0),效應值為0. 001 5;被調節的鏈式中介效應顯著(95%CI=-0. 196 2~-0. 001 5),效應值為-0. 084 8。這表明共情、顧客公民行為的鏈式中介效應受到社會距離的負向調節,故H5c 得到支持。

五、研究結論與啟示

(一)結論與理論貢獻

1. 網紅代言人溫暖特質顯著影響品牌幸福感,即與聘請低溫暖特質的網紅代言人相比,聘請高溫暖特質的網紅代言人對提升顧客的品牌幸福感有積極作用。本文通過探討網紅代言人溫暖特質對品牌幸福感的影響,豐富了網紅代言和品牌幸福感的研究內容。一方面,現有文獻雖然對網紅代言人特質的問題關注較多,但多聚焦于網紅的可信性、吸引力、專業性、交互性等特質[8] ,而溫暖作為刻板印象內容模型中先于能力被判斷的維度,且溫暖特質是廣受歡迎的社會正能量,卻在代言研究中并未受到較多關注。本文關注網紅代言人的溫暖特質及其產生的積極效應,發現網紅代言人的溫暖特質能夠顯著提升顧客的品牌幸福感, 這與Kim etal. [10] 的結論相似,推進了網紅代言人特質的相關研究。另一方面,現有對品牌幸福感前因的研究大多只涉及品牌及其提供的產品/ 服務,或消費者本身,通過品牌營銷策略線索提升品牌幸福感的路徑被關注得較少,且代言的現有研究較少關注代言人對消費者個體情感的影響。因而,本文從品牌代言角度探究品牌幸福感的形成機制,發現網紅代言人溫暖特質既可以直接對品牌幸福感產生影響,也可以通過共情、顧客公民行為產生間接影響,豐富了品牌幸福感的前因研究范疇。

2. 共情與顧客公民行為在網紅代言人溫暖特質對品牌幸福感的正向影響中分別起到中介作用,且共同起到鏈式中介作用。本文提出了共情與顧客公民行為的解釋機制,進一步延伸了相關理論在代言研究中的應用。一方面, 本文基于模仿理論[13-14] ,發現當網紅代言人具有溫暖特質時,顧客會傾向于模仿對網紅代言人在溫暖特質下的行為,進而激發對品牌具有積極意義的顧客公民行為。由此,將模仿理論在代言研究中進行了延伸拓展。另一方面,本文基于動機改變理論[4, 14] ,發現網紅代言人溫暖特質會依次在態度及行為層面使顧客發生變化,產生共情及顧客公民行為,進而品牌幸福感得到提升。相應地,將動機改變理論在代言研究中進行了延伸拓展。

3. 社會距離在網紅代言人溫暖特質對品牌幸福感的影響機制中起到調節作用,因此進一步明確了網紅代言人溫暖特質對品牌幸福感影響的作用邊界。雖然現有研究已證實消費者對網紅的信任及傳播意愿會受到消費者與網紅之間社會距離的影響,但品牌及其所聘請網紅代言人的特質給顧客帶來的個體情感變化,是否亦會受到社會距離的影響,此前未有學者對此明確。本文發現共情在網紅代言人溫暖特質與品牌幸福感間的中介作用,以及共情、顧客公民行為的鏈式中介作用,均受到社會距離的負向調節。由此,本文也為企業在聘請具備溫暖特質的網紅代言人時避免網紅代言人作用失效提供了理論依據。

(二)管理啟示

1. 本文對企業選擇合適的網紅代言人以提高品牌幸福感具有借鑒意義,企業應重點考慮網紅代言人自身所具備的特質。本文的研究結果表明,相比低溫暖特質的網紅代言人,高溫暖特質的網紅代言人對品牌幸福感的提升作用顯著更強。因此,為響應國家關于“不斷增強人民群眾幸福感”的號召,企業在考慮如何提升顧客的品牌幸福感時,應嘗試選用具備高溫暖特質的網紅代言人作為刺激因素。例如,YSL 圣羅蘭、realme 手機等品牌邀請向上好學、積極健康的B 站up 主“老番茄”進行產品推廣。

2. 本文對企業設計網紅代言廣告或推文具有參考價值,企業應著重考慮如何激發顧客的共情。本文的研究結果表明,網紅代言人溫暖特質一方面會通過共情對品牌幸福感產生正向影響,另一方面共情也能激發顧客公民行為,進而積極作用于品牌幸福感。因此,企業在聘請具備高溫暖特質的網紅作為品牌代言人的同時,可以考慮在廣告文案中加入能表達溫暖的文字或表情符號,以更好地激發共情。

3. 本文對企業完善網紅代言策略以增強網紅代言效應具有一定的啟示,企業應考慮從社會距離角度考慮如何強化網紅代言人溫暖特質對顧客品牌幸福感的影響。企業可嘗試縮小顧客對網紅代言人的感知社會距離,如授權網紅在通過社交媒體平臺推廣品牌的過程中加強與消費者的互動。例如,發布內容時常傳遞友好、善良信息的小紅書美食博主“櫻桃嘰歪醬”被邀請推廣虎牌電飯煲,“櫻桃嘰歪醬”在產品推薦相關的筆記下回復了多條評論,而該條筆記的點贊、評論數量要顯著高于該博主發布的其他筆記。

參考文獻:

[1]衛海英, 王穎, 冉雅璇,等. 小事情、大幸福:互動儀式鏈理論視角下服務儀式對品牌福祉的影響[J]. 心理科學進展, 2018,26(7): 1141-1151.

[2]周志民, 陳瑞霞, 簡予繁. 品牌幸福感的維度、形成及作用機理———一項基于扎根理論的研究[J]. 現代財經(天津財經大學學報), 2020,40(3): 19-34.

[3]JUNG N, IM S. The mechanism of social media marketing:influencer characteristics, consumer empathy, immersion,and sponsorship disclosure[J]. International journal of advertising,2021,40(8): 1265-1293.

[4]NOOK E C, ONG D C, MORELLI S A, et al. Prosocialconformity: prosocial norms generalize across behavior andempathy[J]. Personality and social psychology bulletin,2016,42(8): 1045-1062.

[5]李寶庫,姚若羲,南亞峰. 消費者購后認知失調對重復購買意愿的影響———基于網紅特質的調節[J]. 經濟與管理,2022,36(2):43-49.

[6]FISKE S T, CUDDY A J C, GLICK P, et al. A model of(often mixed) stereotype content : competence and warmthrespectively follow from perceived status and competition[J]. Journal of personality and social psychology, 2002,82(6): 878-902.

[7]ZHANG H X, ZHENG X Y, ZHANG X. Warmth effect inadvertising: the effect of male endorsers' warmth on brandattitude[J]. International journal of advertising,2020,39(8): 1228-1251.

[8]WIEDMANN K - P, VON METTENHEIM W. Attractiveness,trustworthiness and expertise - social influencers' winningformula? [J]. Journal of product and brand management,2021,30(5): 707-725.

[9]SCHNEBELEN S, BRUHN M. An appraisal framework ofthe determinants and consequences of brand happiness[J]. Psychology & marketing, 2018,35(2): 101-119.

[10]KIM J, KIM M. Rise of social media influencers as a newmarketing channel: focusing on the roles of psychologicalwell-being and perceived social responsibility among consumers[J]. International journal of environmental researchand public health, 2022,19(4): 2362.

[11]TELLE N T,PFISTER H R. Positive empathy and prosocialbehavior: a neglected link[J]. Emotion review : journalof the International Society for Research on Emotions,2016,8(2): 154-163.

[12]GROTH M. Customers as good soldiers: examining citizenshipbehaviors in internet service deliveries[J]. Journalof management-Lubbock then college station Texas thenStamford Connecticut-, 2005,31(1): 7-27.

[13]DIJKSTERHUIS A. Automatic social influence: the perception-behavior links as an explanatory mechanism forbehavior matching[M] / / FORGAS J P,WILLIAMS K D.Social influence: direct and indirect processes. PsychologyPress, 2001.

[14]KEYSERS C, GAZZOLA V. Dissociating the ability andpropensity for empathy[J]. Trends in cognitive sciences,2014,18(4): 163-166.

[15]ORDABAYEVA N, CAVANAUGH L A, DAHL D W.The upside of negative: social distance in online reviews ofidentity-relevant brands[J]. Journal of marketing, 2022,86(6): 70-92.

[16]MANTOVANI D,ANDRADE L M D, NEGRO A. Howmotivations for CSR and consumer-brand social distanceinfluence consumers to adopt pro - social behavior [ J].Journal of retailing and consumer services, 2017, 36(May): 156-163.

[17]周志民, 汪日香, 張寧. 在線品牌社群社會資本對消費者品牌幸福感的影響機制研究[J]. 商業經濟與管理,2020(11):74-86.

[18]HWANG K, KIM H. Are ethical consumers happy?Effects of ethical consumers' motivations based on empathyversus self-orientation on their happiness[J]. Journal ofbusiness ethics, 2018,151(2): 579-598.

[19]KEYES C L M. Social well-being[J]. Social psychologyquarterly, 1998,61(2):121-140.[20]HUANG L, LI Y, HUANG X, et al. How social distanceaffects the intention and behavior of collaborative consumption:a study based on online car-hailing service[J]. Journalof retailing and consumer services, 2021, 61: 102534.

責任編輯:王冬年