渠道及渠系建筑物防滲漏施工技術研究

魯剛

(甘肅省金昌市永昌縣四壩水利管理處,甘肅金昌737200)

1 引言

水利工程是我國重要的基礎設施, 其中渠道工程及渠系建筑物數量較多,易出現滲漏問題,導致渠系失水。 近年來,國內外對渠道工程及渠系建筑物防滲漏施工技術的研究逐漸深入,相應工程措施相對較多,在水利工程發展建設過程中發揮了巨大作用。 此次研究以實際工程項目為例,針對渠道防滲漏施工技術要點展開探討,不僅為相關理論研究提供研究案例,而且為類似工程提供參考。

2 工程概況

本文以甘肅省永昌縣西河灌區續建配套與節水改造項目2017 年度工程為例,西河灌區位于甘肅省河西走廊東段,永昌縣城西部,距永昌縣城約60 km。 灌區總土地面積2 640 km2,可耕地約為400 km2,系祁連山、大黃山前沖洪積傾斜平原。 地理坐標北緯38°08′~38°24′,東經101°23′~101°54′,灌區東西長32 km,南北寬約18 km,海拔高程為1 980~2 670 m,灌區地勢由西南向東北傾斜,自然縱坡1.7%~2.0%,地勢較平坦。灌區內土壤類型為灰黃平土和黃平土,下覆戈壁砂卵礫石層,土地資源豐富,土壤肥沃。 據永昌縣氣象資料顯示,年平均氣溫5.0 ℃,極端最高氣溫35.1 ℃,極端最低氣溫-28.3 ℃,年降水量201.7 mm,年蒸發量1 990 mm,年日照時數2 959 h,多年平均風速3.0 m/s,最大風速20 m/s,多年平均降雪35.6 d,無霜期293 d,最大凍土深度1.59 m。

永昌縣西河灌區屬大型灌區,河水灌溉,現狀水利工程設施包括:中型水庫1 座(西大河水庫總庫容6 800 萬m3),小型水庫1 座(大泉水庫庫容120 萬m3),渠首引水樞紐1 座,渠首設計引水流量25 m3/s,建成干、支渠196 條,總長463.149 km,建筑物3 316 座;建成斗農渠3 570 條,總長1 841.5 km,建筑物20 795 座。

3 渠道及渠系建筑物防滲漏施工技術措施

3.1 混凝土防滲

混凝土防滲技術是當前渠系滲漏施工中常用的技術手段,主要由砂、石、水泥,摻加劑等材料構成,該技術的主要應用原理是通過在渠床表面鋪設混凝土,進而形成防滲層,混凝土本身不易透水,具有較好的防水防滲效果。 渠道滲漏量可按照達西定律進行計算,如式(1)所示:

式中,V 為滲流速度;J 為滲透坡降;K 為滲透系數。

該技術的主要應用優勢在于防滲效果較好, 能有效減少85%的滲水量,將水資源利用率提高至97%,且耐久性較高,使用壽命達20 年以上, 采用該防滲技術的渠道水流速度為3.5~6.0 m/s,但技術成本較高,若在高寒地區使用需做好防凍措施。 在實際施工過程中需注意以下要點。

1)應選擇預制等厚板進行施工,以便控制施工質量,提高施工便利性。

2)對于變形較嚴重的渠基,無須進行地基處理,應采用楔形板與助梁板等進行加厚處理。

3)在該技術應用過程中,接縫較多,故應加強接縫處理[1]。

3.2 砌石防滲

砌石防滲技術主要應用優勢為防滲效果較好、 抗沖擊能力強,且施工簡單、耐久性好、外形美觀,使用年限達25 年以上;劣勢為勞動力需求量大、材料用料多。 而當地河道實施采砂治理,導致原材料不足,無法進行施工作業。 常見砌石防滲技術包括卵石襯砌和塊石襯砌兩種。 卵石襯砌的主要原理是通過卵石強化防沖擊效果, 并在使用期間由泥沙不斷填充卵石縫隙,在水中礦物質的硬化等作用下形成穩定防滲層,以此達到防滲漏效果。 塊石襯砌要求石料堅硬、平整、無裂紋,為保障施工效果, 優選長、 寬、 厚分別為40~50 cm、30~40 cm 及8~10 cm 的石塊。防滲要求較高的工程不宜選用防滲效果較差的干砌技術,應使用漿砌塊石。 為保證防滲效果,在使用漿砌塊石時需在砌石層下方鋪設厚2~3 cm 的砂料,若防滲漏要求高且渠道規模大,應在砌石下方鋪設土工膜料層。 在實際施工過程中,應注意以下要點。

1)漿砌料石厚度應為15~25 cm,塊石厚度應控制在20~30 cm,漿砌石板厚度至少為3 cm,若在寒冷區域采用該技術,應確保漿砌石板厚度在4 cm 以上。

2)掛淤護面式防滲層厚度需結合項目實際防滲要求及當地情況合理確定,通常可將其控制在15~30 cm。

3.3 膜料防滲

膜料防滲技術的主要優勢為造價較低、施工便利,不僅防滲效果較好,且具有較強的抗變形能力,主要缺點為該技術措施下水流速較慢、占地面積較大。 膜料防滲主要包括過渡層防滲結構(見圖1)和無過渡層防滲結構。無過渡層防滲結構僅有保護層、防滲層和基層,無膜上、膜下過渡層,多用于黏性保護層、復合土工膜等防滲工程中;有過渡層防滲結構主要應用于巖石、土渠基、現澆碎石混凝土或預制混凝土為保護層的防滲工程中。

圖1 有過渡層防滲結構

在膜料防滲施工技術中, 常用的防滲膜包括土工膜和塑料薄膜兩種。 土工膜厚約0.1~0.4 mm, 主要優勢為耐久性較強、施工簡單,表面平滑,且工期較短、成本較低,但易老化;塑料薄膜的主要應用優勢是運輸便利、成本低、施工簡單,防滲效果、耐腐蝕性相對較好,但占地面積較大,渠道水流速相對較小,使用壽命較短,且維修養護要求較高。 在防滲膜使用過程中,應結合實際渠道規模,合理選擇膜料厚度,中小型渠道可選用深色塑膜,厚約0.2~0.3 mm;規模較大的渠道應選擇厚約0.3~0.6 mm 的深色塑膜[2]。

3.4 土料防滲

土料防滲是應用時間最久的防滲技術措施, 主要優勢為造價低、施工便利,但質量欠佳,且抗凍性較差,勞動力需求較高,其多用于氣候溫暖的中小型渠道中。 土料防滲技術多應用于黏土護面、土料夯實、三合土護面及灰土護面。 其中三合土護面中,砂、石灰及黏土之間的比例應控制在1∶1∶3~1∶1∶6,夯實后的防滲層厚度應為10~20 cm;灰土護面中石灰、黏土用料比例應控制在1∶3~1∶9。

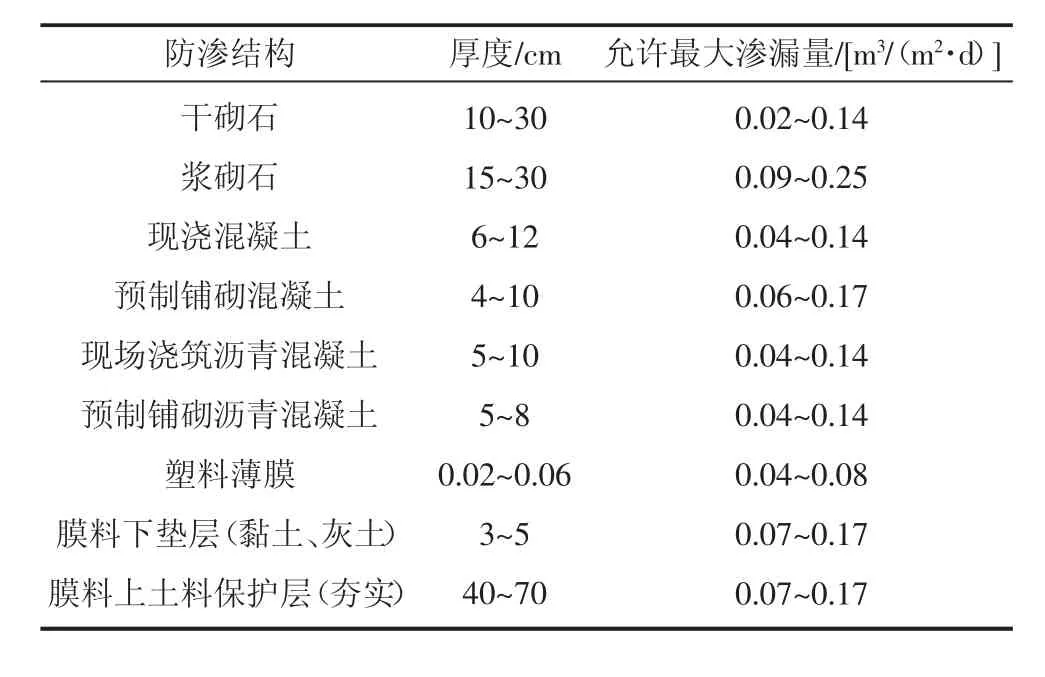

在實際應用中, 土料防滲技術影響防滲結構厚度的因素較多,包括渠道斷面形式、渠道水面變化等,且需充分考慮經濟因素,合理確定防滲結構厚度,常用防滲技術的防滲結構厚度如表1 所示[3]。

表1 常用防滲技術的防滲結構厚度

4 案例工程防滲漏技術要點

本案例工程中根據實際情況, 渠道襯砌形式選用混凝土現澆,同時考慮防凍鋪設墊層,有濕陷性黃土或特殊地段采用復合土工膜,伸縮縫選用砂漿和膠泥填縫。

現澆混凝土襯砌形式過流能力較好,糙率系數在0.013~0.015;防滲效果較好,可減少95%的滲漏損失;抗凍脹性一般,梯形斷面凍脹允許位移值5~10 mm;壽命較長,使用年限一般為30~50 年,且單位長度造價較低。

混凝土澆筑為本工程主要工程項目,混凝土施工順序為:原材料實驗→確定配合比→拌和→運輸→澆筑→養護。 在此過程中應加強原材料配合比的控制, 確保材料稱重誤差滿足以下要求:水泥±2%,砂石料±3%,水、外加劑±1%。 此外,現場拌和時間應在2 min 以上,并進行取樣試驗,混凝土澆筑完成12~18 h 后鋪設混凝土養護布,并灑水養護,確保混凝土表面28 d 內維持濕潤狀態。

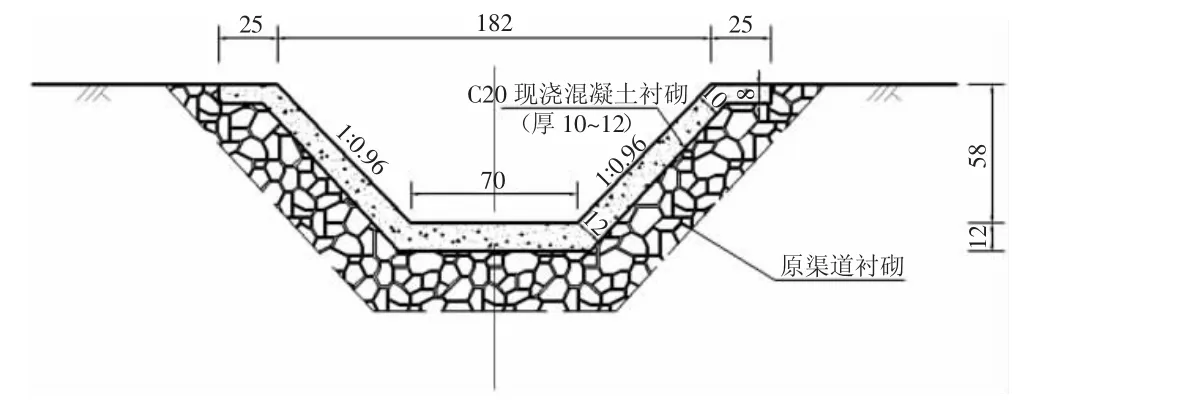

套襯方案為原渠上新增襯砌, 原渠表面較平整時直接套襯,但渠道因凍脹破壞變形量較大,導致混凝土最小套襯厚度(≥6 cm)無法保證時,則應先對變形部位拆除處理,然后再套襯。 為保證方案選擇的可靠性, 提出4 種整修率工況分別為20%、40%、60%、80%。 渠道整修后, 采用現澆C20 混凝土套襯,厚度渠底12 cm,渠坡自上而下由10 cm 漸變至12 cm。 套襯后渠道斷面尺寸為渠底寬70 cm,口寬182 cm,渠深58 cm,邊坡1∶0.96。 兩側渠坡頂部布設壓頂,寬25 cm,厚8 cm。 渠道縱向每3 m 設置1 道伸縮縫,縫寬3 cm,縫內自上而下依次填充1∶1∶4 瀝青水泥砂漿3 cm,聚氯乙烯膠泥3 cm,聚乙烯閉孔板夾縫6 cm,如圖2 所示。針對凍脹變形不明顯且現有渠基基本穩定, 僅襯砌老化破損的渠道而言, 當渠道整修率≤80%時,宜采用套襯方案;當渠道整修率>80%時,宜采用拆除重建方案。

圖2 渠道修整套襯方案(單位:cm)

5 結語

渠道及渠系建筑物防滲漏問題是渠道工程項目中的重難點,長期滲漏會造成水資源的大量浪費,因此,需結合工程實際及不同防滲材料、防滲措施特點,充分考量經濟因素影響,因地制宜選用相應防滲漏技術措施。 本文介紹常用的防滲漏技術措施及其優勢、弊端和適用范圍,包括混凝土、砌石、膜料及土料防滲措施。 在實際應用防滲漏技術措施時,可根據工程實際, 綜合應用復合材料與結構, 以此達到良好的防滲漏效果,進而節約水資源,提高資源利用率。