全方位夯實糧食安全根基:戰略內涵、現實制約與突破路徑*

鐘 鈺,王曦照,巴雪真,普蓂喆

(中國農業科學院農業經濟與發展研究所,北京 100081)

一、引 言

對于我國這樣的人口大國和農業大國,糧食安全的重要性不言而喻。黨的十八大以來,以習近平同志為核心的黨中央始終堅持把國家糧食安全作為治國理政的頭等大事,在“紅線論”“飯碗論”“底線論”等實踐理論與政策指導下,2023年我國糧食生產實現歷史性的“二十連豐”。為持續提升糧食綜合生產能力,黨的二十大報告進一步強調“全方位夯實糧食安全根基”,報告中使用“全方位”“根基”等表述,這是中央文件在糧食領域的新提法。“全方位”是方式方法,體現出中央對糧食安全的新思考和再部署,“根基”是重要性的體現,有根底和基礎的涵義,比“基礎”更扎實、更牢固。只有做到“全方位”才能夯實“根基”。

二、全方位夯實糧食安全根基的戰略內涵

糧食安全是“國之大者”,這是基于糧食戰略價值作出的重大判斷。“全方位夯實糧食安全根基”將糧食安全提升到新的高度,具有深遠的戰略意義。

(一)“全方位”是更高水平、更深層次的拓展

“全方位”具有全面、完整、系統的涵義,體現了黨中央對保障糧食安全的更高要求與更多支持。“全方位”意味著保障糧食安全不再局限于糧食生產、加工、流通與消費環節,而是構建更加系統與全面的布局(仇煥廣等,2022)。盡管黨的十八大以來,打牢“中國飯碗”底座取得顯著成效,但目前糧食安全還難言完全過關。具體而言,既有工業、農業收入差距以及糧食作物、經濟作物比較效益差距帶來的耕地非糧化、農民種糧積極性下降問題,也有澇旱、臺風等自然災害頻發導致糧食供給不穩定等問題。“全方位”布局要求升級改造各環節,更深層次擴充食物來源,更高水平提高技術創新與技術轉化。生產環節要樹立大農業觀、大食物觀,加強耕地保護、水利建設、天氣監測、種業創新與高新技術應用等,多途徑拓展糧食邊界,增強糧食安全韌性(王越等,2023)。加工環節要延長產業鏈,從粗加工向精深加工拓展,加快企業轉型升級,提高產品質量和競爭力。流通環節要加強“國內大市場”建設,制度上打破地區隔閡,資訊上破除信息繭房,加快國內市場融合,實現全領域、全環節與全地區要素流通。消費環節不僅聚焦“買得到”,還要兼顧“吃得好”與“吃得安”,進一步維護消費者權益,促進食品質量升級。“全方位”是新時代統籌發展與穩定、風險與安全、大農業觀與大食物觀,以及應對國際形勢提出的新要求,是在更高水平、更深層次上保障糧食安全,也是全面系統準確把握糧食安全主動權的戰略部署和政策導向。

(二)“全方位”有別于全領域、全過程、全環節

全領域、全過程、全環節側重自身內部,“全方位”不僅包括內部“強筋壯骨”,也包括外部的“鼎力相助”。從以往糧食危機看,糧食安全問題往往不是來自糧食本身,而是源自糧食外部因素。特別是2022 年俄烏沖突爆發后,全球糧食貿易體系不暢,糧農組織谷物價格指數上漲到170.1 點①數據來源于聯合國糧食及農業組織《食品價格指數》報告,https://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex。,創1990 年編制以來最高紀錄。可見要保障糧食安全,就要站在全方位視角系統性地審視糧食安全問題。“全方位夯實糧食安全根基”的內涵可從國內和國際兩方面解釋,在當前百年未有之大變局的背景下,統籌利用國內、國際市場資源,全方位夯實糧食安全的“雙循環”根基,有著特別的意義(杜志雄等,2022)。國內大市場應以破除產業鏈瓶頸為著力點,從供給側發力,推動糧食生產導向朝著“量”“質”并重轉變(趙穎文,2021)。打通國內市場糧食循環關節,推進各類糧食要素動態流轉,構建新型國內產業鏈分工體系,積極連通國際循環中的可能“中斷點”、治理國內循環中的內在“壓力點”、抵御國際循環對國內循環的潛在“沖擊點”(朱晶等,2021)。面對國外市場,要構建更加開放包容的全球合作伙伴關系,加強國家和區域多邊合作機制建設,降低糧食進口結構風險,增強供應鏈韌性(李先德等,2022)。“全方位”一詞是糧食安全在“國內與國際雙循環”下的系統歸納,也點明了糧食安全在“雙循環”下的不可割裂性。

(三)“全方位”要從“地、技、利、義”著眼

全方位夯實糧食安全根基,要從“地、技、利、義”四方面綜合發力。牢牢守住18 億畝耕地紅線,逐步把永久基本農田全部建成高標準農田是“地”;強化農業科技和裝備支撐、深入實施種業振興行動是“技”;健全種糧農民收益保障機制和主產區利益補償機制是“利”;全面落實糧食安全黨政同責是“義”。

“地”上守住耕地紅線與加快高標準農田建設。黨的十八大以來,城鎮化擴張進程與農民進城速度加快,耕地面積減少與撂荒情況加劇,嚴守18億畝耕地紅線成為當務之急。為此,必須采取強有力的硬措施,動真碰硬抓好耕地保護和耕地用途管控,全面落實永久基本農田特殊保護制度(唐仁健,2022)。加快高標準農田建設,逐步把永久基本農田全部建成高標準農田,深入實施高標準農田提升改造計劃,健全高標準農田長效管護機制,確保良田良用,以耕地質量的有效提升彌補耕地數量相對不足的短板。“技”上強化農業科技和裝備支撐,農業科技創新是提升糧食全產業鏈效率的動力,農業裝備是農業科技的重要載體,通過農業裝備融合農業科技可有效解決糧食全產業鏈中存在的“短板”。同時,要深入實施種業振興行動,一方面在全面清查種質資源家底基礎上,挖掘和篩選具有繁育價值的優質品種和區域特殊品種,加強特色種質資源保護(鐘鈺等,2023)。另一方面,加快完善育種研發體系,提高育種科技創新能力,強化育種研發人才培養,做好創新成果轉化與落地。“利”上建立健全農民種糧收益保障和糧食主產區利益補償機制,讓種糧農民有錢掙、得實惠,讓主產區不吃虧、多產糧,調動農民種糧和地方抓糧積極性。把握好國家糧食安全,糧農收益和地方收益三者的一致性。處理、協調好小農戶與規模經營戶、主產區與非主產區之間的利益補償關系,確立以糧食增產與保障種糧收益雙重目標為導向的糧食支持政策,是調動農民種糧積極性和地方政府抓糧積極性的關鍵。“義”上全面落實糧食安全黨政同責,糧食主產區、主銷區、產銷平衡區共同扛起糧食安全重任。糧食安全黨政同責是對落實糧食安全省長責任制的再強化、再部署、再推進。“米袋子”不光省長負責,書記也要負責(高鳴等,2022)。實行糧食安全黨政同責是保證糧食安全的重大舉措,要明確各級政府職責范圍,落實主體責任,切實保障糧食安全。

三、夯實糧食安全根基的十年建設

黨的十八大以來,黨中央高度重視糧食安全,出臺了一系列支持糧食生產的政策,覆蓋基礎設施、科技裝備、收益保障、政治責任等方面。經過十年建設,取得卓越成就。

(一)深入實施“藏糧于地”戰略

“藏糧于地”戰略歸根到底就是守面積、提地力與建設施。守面積就是通過耕地保護制度統籌全局,劃定底線與紅線,明晰耕地基本用途與責任。提地力是以黑土地保護工作為重要著力點,解決耕地突出問題,探索耕地保護新方法與新思路。建設施是依托高標準農田項目,改善農田基礎設施,增強抗災能力、提升地力。

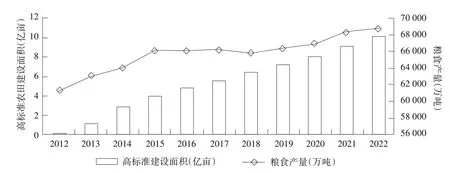

在守面積方面,我國相繼發布了《土地管理法》《基本農田保護條例》,逐漸形成了以基本農田保護、土地用途管制、耕地占補平衡為核心的嚴格耕地保護體系。耕地保護體系通過用途與數量方面落實“守面積”目標,在用途方面采用強硬措施,堅決遏制耕地“非糧化”(劉明月等,2021),嚴格落實耕地使用制度。在數量方面嚴守耕地紅線,落實基本農田保護制度,降低城鎮化擴張對基本農田的影響,保證糧食種植面積。在提地力方面,以黑土地保護為重要著力點,加強政策支持與技術支撐,構建綜合治理體系。針對黑土地“薄”“瘦”“硬”等突出問題,綜合利用土壤侵蝕治理和肥沃耕作層培育等措施,使黑土耕地質量明顯提升,鞏固和提升了糧食綜合生產能力。2021年北大荒集團耕地土壤有機質平均含量為4.28%,并且每年以0.01%至0.02%的比例穩步提高②數據來源于《牢記總書記的囑托·企業調研記》,《經濟日報》,https://baijiahao.baidu.com/s?id=1777958561185312393&wfr=spider&for=pc。。在建設施方面,主要依托高標準農田項目,促進糧食生產能力提升。高標準農田建設面積從2012年0.124億畝增加到2022年底的10.13億畝,按照“十四五”規劃要求2025年將達到10.75億畝;中央財政高標準農田補助資金由2012年300億元提升到2022年的1 096億元,為全方位夯實糧食安全根基創造了更多有利條件,到2030年穩定保障1.2萬億斤以上糧食產能。2023年,農業農村部發布《關于推進高標準農田改造提升的指導意見》明確,全國每年平均將改造提升3 500萬畝高標準農田,到2030年全國將改造提升2.8億畝高標準農田,以農田基礎設施現代化夯實糧食安全根基(見圖1)。

圖1 2012—2022年高標準農田建設面積與糧食產量

(二)深入實施“藏糧于技”戰略

“藏糧于技”戰略以農業科技創新為動力,農業機械化率為重要指標,良種培育為關鍵環節,協同推進農業科技創新戰略發展。

農業科技創新是農業供給側結構性改革的重要一環,是推動農業經濟發展質量變革、效率變革、動力變革,提高農業全要素生產率,不斷增強農業經濟活力與競爭力的核心手段(范成方等,2022)。我國農業科技進步貢獻率由2012 年53.5%提高到2022 年62.4%③數據來源于中華人民共和國中央人民政府網,《科技進步讓糧食安全更有保障》,https://www.gov.cn/xinwen/2018-09/21/content_5324162.htm。。農業科技實力持續提升、裝備水平明顯增強,為農業農村全面發展提供了強勁動能。農業設備創新涌現出一批標志性成果,整體研發水平與發達國家差距逐步縮小。2022 年農作物耕種收綜合機械化率超過73%,比2012 年提高16 個百分點。經過十年建設,農業機械總動力由2012 年10.26 億千瓦提升到2022 年11.04 億千瓦④數據來源于農業機械化管理司,《2021 年全國農業機械化發展統計公報》,http://www.njhs.moa.gov.cn/nyjxhqk/202208/t20220817_6407161.htm。。經測算,2000—2022 年農業機械化率每提升1%,農民收入增加4.5%(鄧悅等,2023)。種子是保障糧食安全的關鍵,種業安全決定糧食安全能否持續穩定發展(謝焱,2018;毛長青等,2021)。自2011年以來,政府出臺了《國務院關于加快推進現代農作物種業發展的意見》,并修訂了《種子法》,一系列重大政策措施有效推動了產學研一體化,促進了育種產業發展。《2023年中國種子行業全景圖譜》顯示,種業規模由2011年990億元增長到2022年1 293億元,增長率達30.6%。2013—2022年,種企數量從5 943家增至7 372家。當前,國內水稻、小麥、玉米、大豆用種量合計在900萬噸左右,幾乎全部是國內生產的種子(黃季焜等,2023)。

(三)調動農民種糧積極性

通過糧食補貼、托市收購政策與保險兜底三方面保障農民種糧收益。糧食補貼主要是彌補成本上漲;托市收購政策主要起到市場托底與穩定糧食市場功能;保險兜底作為防護網旨在降低種糧風險。

經過十年發展,我國糧食補貼制度逐漸完善。2016年,糧食直補、農資綜合補貼、良種補貼合并為農業支持保護補貼,并結合國家農業發展轉型,將政策調整為以耕地地力保護與糧食適度規模經營為目標。在耕地地力保護補貼方面,自2016年起每年劃撥專項耕地補貼1 205億元。這一惠農政策旨在降低耕地撂荒與緩解農資價格變動造成的種糧成本增加問題。在糧食適度規模經營補貼方面,政府不斷加大對種糧大戶、農業生產合作社、龍頭企業等規模化種植群體的補貼力度,鼓勵規模化、集約化經營(許慶等,2022)。糧食補貼政策改革既支持了小農戶發展生產、增加收入,又為新型經營主體發展適度規模經營提供了重要支撐,在調動農民積極性與推進農業供給側結構性改革中起到重要推動作用。

托市收購政策主要起到維持糧食市場穩定與為糧食價格托底作用,穩定糧食價格與保障農民收益。2022 年早秈稻、中晚秈稻和粳稻最低收購價格分別提高到每50 公斤124、129、131 元,比2011年分別增加了22、22、3元,增加農民收入的同時提高了農民種糧積極性,穩定了糧食市場價格(周揚等,2019)。根據《全國農產品成本收益資料匯編》測算,2012—2020 年種植糧食為糧農帶來凈利潤共計3 121.3 億元⑤數據來源于光明網,《扛穩糧食安全重任做到兩個“就是要讓”》,https://kepu.gmw.cn/agri/2022-07/25/content_35907716.htm。。托市收購政策的實行使得三大主糧價格走勢趨于平穩,切實保證農民收入與糧食價格穩定,主糧抵抗市場風險能力進一步增強。

完全成本保險的試點與推廣使保險兜底功能不斷強化。2013 年3 月1 日《農業保險條例》的施行,使保險覆蓋作物種類不斷增加,覆蓋面積不斷增大。2018 年財政部等3 部門共同印發《關于開展三大糧食作物完全成本保險和收入保險試點工作的通知》,決定在2省4縣實施三年試點,完全成本保險將各類險種聚合,納入生產要素投入成本波動、自然災害造成的產量損失、市場農產品價格變化、農戶實際收入風險等因素,綜合解決糧食生產過程中各類問題。2022 年完全成本保險進一步涵蓋13 個糧食主產省所有產糧大縣,并積極探索“保險+期貨”新模式。

(四)強化地方抓糧積極性和責任義務

從激勵政策與責任義務兩方面入手,推出產糧大縣獎勵政策與糧食安全黨政同責制度,強化地方抓糧積極性與責任義務。在激勵政策方面,逐步加大產糧大縣獎勵力度;在責任義務方面,從“米袋子”省長負責制演化為糧食安全黨政同責。

產糧大縣獎勵政策出臺目的在于調動地方政府抓糧積極性(伍駿騫等,2023)。獎勵初始資金規模為55 億元,2009 年增加到175 億元,2021 年達到482 億元。2005—2021 年累計安排資金達6 381.1 億元。從政策效果看,產糧大縣獎勵是糧食主產區財政收入的重要來源,在很大程度上緩解了地方財政負擔,強化了主產區糧食生產投入,有效促進了糧食生產(裴瑞敏等,2022)。糧食安全黨政同責是對糧食安全責任義務的進一步強化,黨的十八大以來糧食安全責任制度不斷完善,從“米袋子”省長負責制到糧食安全省長責任制,深化了國家糧食安全保障的認識,明確了地方各級政府在維護國家糧食安全方面的事權與責任(劉明月等,2021)。2020年新冠疫情暴發后,針對資源環境約束日益加劇、種糧效益與積極性依然較低的問題,糧食安全省長責任制要求地方各級黨委和政府“飯碗”要一起端,責任要一起扛,“米袋子”省長要負責,書記也要負責。2021 年中央一號文件提出“全面落實糧食安全黨政同責”,完善糧食安全省長責任制,各級黨委政府要承擔保障本行政區域糧食安全的主體責任。糧食安全責任網越織越密,糧食安全責任不斷落到實處。

四、全方位夯實糧食安全根基的現實制約

經過十年建設,全方位夯實糧食安全根基取得突出成就,但也面臨高標準農田基礎不牢、關鍵核心技術待突破、支持政策力度不足、黨政同責考核不明晰等一系列現實制約。

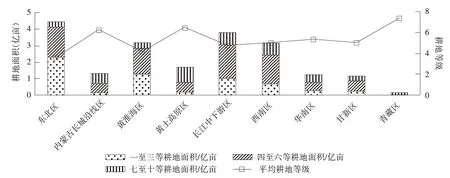

(一)地:高標準農田基礎不牢

隨著城鎮化進程加快,耕地量與質的矛盾日益增大。城鎮化進程加快導致農用耕地面積減少,常住人口城鎮化率從2012 年52.27%增加到2022 年65.22%,與此同時耕地面積自2012 年20.27 億畝減少到2022 年19.14 億畝⑥數據來源于中華人民共和國中央人民政府網,https://www.gov.cn/xinwen/2023-03/03/content_5744395.htm。;另外,經營不善導致耕地質量下降,長期以來高投入、低效率、高污染的粗放經營模式導致耕地污染、土壤板結、地力衰減:在此雙重壓力下,保障耕地量與質同進難度顯著增加。耕地資源在空間上分布不均衡,稟賦差異大,整體呈現質量不高、后備不足等特點。通過《第三次國土調查主要數據公報》可知,全部耕地中評價為七至十等的耕地面積為4.44 億畝,占耕地總面積的21.95%,這類耕地坡度較高、鹽堿化較嚴重、降雨量不足等情況突出,開發利用難度大,2 度以下耕地為11.88 億畝,2~6 度為2.94 億畝,6 度以上為4.36 億畝,占耕地總面積22.75%,耕地改造與機械化作業難度較大。高標準農田建設越到后期,任務越繁重,特別是位置偏遠、坡度較大、零散化較重的地塊,建設難度大、單位投資高,需要持之以恒地推進(見圖2)。

圖2 全國耕地面積與質量等級分布圖

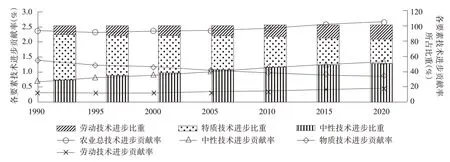

(二)技:關鍵核心技術待突破

農業技術進步進入瓶頸期,農業科技重大突破性成果較少,科技儲備相對不足,成果轉化率較低,生產拉動效果有限,我國涉農企業科技成果轉化效率不足50%,而發達國家農業科技成果轉化率已達70%~80%⑦數據來源于《堅持農業科技自立自強建設現代化農業強國》,《光明日報》,https://m.gmw.cn/baijia/2022-11/11/36153855.html。。在生產端,通過對技術進步貢獻率計算,雖然整體農業進步貢獻率在增長,但邊際增長率在下降。進一步分析技術貢獻可知,物質技術進步貢獻率占農業整體進步貢獻率的比重由58.72%降至32.45%,這表明物質技術進步貢獻進入瓶頸期(錢加榮等,2023)(見圖3)。

圖3 農業技術貢獻率及其構成變化情況

農業機械需要進一步提質增效,根據《農業農村部關于加快推進農產品初加工機械化高質量發展的意見》,截至2021 年底,全國農作物耕種收綜合機械化率超過72%,但農用機械耐用性、泛用性、智能化與信息化水平不足。Kynetec數據統計顯示,美國約翰迪爾、凱斯紐荷蘭環球、日本久保田、美國愛科集團與德國克拉斯農五家公司占據全球一半以上市場份額,幾乎覆蓋農業種植與收獲全產業鏈。以約翰迪爾為例,該公司2020 年財政收入355.4 億美元,高于國內排名前十的農機制造公司營收總和,公司總資產規模達750.91億美元,遠高于我國前50農機規模制造商資產總和,國內農業機械相對于國際農機巨頭還有較大距離。在細分農機市場方面,日本久保田在水稻收割方面具有地形適應性強、運行穩定等優點,其在我國水稻農業機械應用最廣泛。我國在農機研發、農機維修頻率、地形泛用性與智能化程度等方面仍存有較大差距,各品類收割機械泛用性需要進一步加強,農用機械提質任務非常緊迫。

良種研發“卡脖子”問題依然突出(肖翠萍等,2023)。1926—2020年科迪華、孟山都、先正達、拜耳、巴斯夫五大跨國公司合計專利申請數達到14 060 件,占全球專利申請量的14.3%(裴瑞敏等,2022),在育種專利上的絕對優勢會從最頂層限制國內種業發展。跨國種企科研投入普遍占年銷售額的10%左右,如跨國巨頭拜耳每年科研投資高達20 億美元,而2022 年我國全部種企研發投入僅65 億元⑨數據來源于中華人民共和國中央人民政府網,《我國種業企業創新能力不斷增強》,https://www.gov.cn/lianbo/bumen/202311/content_6913387.htm。。國內糧食育種主體較為分散,產學研協同利益聯結機制不健全,尚未形成創新合力,育種協調銜接瓶頸較為突出(程郁等,2022)。另外,企業不愿投資周期長的項目,而種業具有專注性、長期性、穩定性的發展特點,使得育種研發存在短板。因此,加強政策支持、充分調動企業積極性將是攻克育種難題的關鍵。

(三)利:支持政策力度不足

糧食種植主體的決策是在結合各種現實條件約束下,基于效益最大化為目標做出的選擇。現有支持政策力度不足以調動種糧主體積極性,體現在種糧補貼力度與發達國家存在較大差距、種糧成本上升速度高于種糧收益、經濟作物收益與糧食作物收益差距增大等方面。

由于糧食生產的社會性、公共性與弱質性特征(蔣輝等,2023),世界各國采取不同的制度給予農民補貼。國內現行補貼政策雖總量額度較大,但平均每畝糧食與單個糧農數額較低,無法彌補與經濟作物、非農行業收益差距。2016年以后政府農業補貼額度不增反降,2017—2022年農業補貼額度平均為1 408.6 億元,相比2015 年減少了274.8 億元⑩數據來源于世貿組織補貼數據庫中國2021年度補貼通報數據,https://www.wto.org/english/tratop_e/scm_e/subsidy_database_e.htm。。在“三項補貼”改革后,政策內容提倡規模化經營,但受制于現有自然稟賦條件及小農種植為主的現狀,種糧補貼增加小農收入作用效果有限。從國際角度分析,我國農業綜合支持總量(TSE)已處于較高水平,但相對于農業總產值和糧食播種面積,支持保護力度較低。根據數據測算結果可知,2022 年生產者支持量占農業總收入比重(PSE)僅為13.38%,明顯低于日本31.72%與歐盟15.10%?數據通過經濟合作與發展組織(OECD)網站(https://data.oecd.org/agrpolicy/agricultural-support.htm#indicator-chart)查詢相關補貼計算所得。農業補貼率(%PSE)為生產者支持量占農場總收入的比重。。世貿組織協議規定我國農業黃箱微量支持上限為8.5%,如今糧食補貼空間已逼近“黃箱”上限,未來通過“黃箱”政策促進糧食生產的操作空間逐漸收窄。

從糧食產出與生產成本角度分析,糧食收益增速低于糧食成本增速。隨著國內勞動力成本的增加,糧食生產成本逐漸走高,糧食種植利潤不斷壓縮(閆周府等,2021)。2022年三大主糧畝均產量與畝均產值相對2004 年增長了78.8 公斤與682.1 元,增幅分別為25.52%和166.09%。同期畝均生產成本增長了761.77 元,增幅為192.63%,表明生產成本增長速度遠高于畝均產量、畝均產值增長速度。自2011 年以來畝均利潤明顯降低,甚至出現連續多年虧損情況,2016—2019 年畝均虧損80.28、12.53、85.59、30.53 元?數據來源于國家發展和改革委員會價格司價格成本調查中心,《全國農產品成本收益資料匯編》,中國統計出版社,2022年版。,近幾年雖有所回升,但凈利潤仍處于較低水平,需進一步加大種植保險支持力度,解決逐漸逼近“黃箱”上限與農民收入降低問題。隨著經濟迅速發展,糧食生產促進農民收入增長的功能卻弱化。1978—2022年,國內制造業收入相對于農業收入比值由1.27增加到1.61,金融服務業收入相對于農業收入比值由1.29 增加到2.59?數據來源于國家統計局,《2022 年規模以上企業就業人員年平均工資情況》,https://www.stats.gov.cn/sj/zxfb/202305/t20230509_193 9287.html。,各產業之間收入差距拉大,所以進一步加大糧食作物政策支持力度將是穩定糧食產量、夯實糧食根基的關鍵。

(四)義:黨政同責考核不明晰

黨政同責有利于各級政府擔負起保證糧食安全的重任,但在黨政同責考核中存在頂層制度設計不完善、科學考核與有效落實情況不足等問題。

在頂層設計方面,如何加強“有權必有責,有責必負責”的制度建設將是糧食安全黨政同責設計的關鍵。如果權重較小,基層官員會選擇性忽視,不能達到很好的考核效果;如果考核比重較大,會造成多余的行政資源浪費。在各級政府監督措施方面,政策制度實行之后如何將考核制度與監督制度相結合是有效激活制度活力的關鍵,合理的監督制度將有效降低政府“不負責”或“少負責”的情況發生,應把權與責的關系落到實處,降低權責交叉與權責不明造成的制度變形、投機問題。獎勵力度不足是制約考核效果的重要因素,雖有較為完善的制度作為支撐,但沒有配套獎懲措施,將會造成各級政府執行動力不足。因此,完善獎懲制度是進一步明確各級政府權責、推動政府高效運轉的重要內容。

五、全方位夯實糧食安全根基的突破路徑

全方位夯實糧食安全根基,切實保障國家糧食安全,還需從構建大食物觀、加強耕地保護利用、加快農業科技裝備創新研發、加大種糧支持與主產區補償、全面落實黨政同責等方面努力。

(一)加快落實大食物觀

在全球糧食市場價格上下波動、糧食供需結構性失衡與糧食政策滯后性等因素的影響下,構建大食物觀是夯實糧食安全根基的頂層設計方案。第一,持續拓寬食物來源,全方位、多途徑開發食物資源,滿足多元的食物消費需求。一方面,促進食物來源渠道多元化,從耕地資源向森林、湖泊與海洋拓展。充分利用空間布局,實現耕地空間立體應用,實現一地多用,食物供給能力進一步提升。另一方面,加強生產技術創新,鼓勵生物合成和人工合成等食物轉化技術不斷推陳出新,提高食物轉化利用效率。增加食物產量與食物豐富度,降低糧食供給壓力,筑牢食物基礎。科學調整大農業布局,在充分利用現有要素情況下統籌協調農林牧漁業,形成大農業統籌兼顧、穩定增效新局面。第二,基于我國國情構建大食物觀政策,強化頂層布局與政策延展性,提升政策執行效率。推進國家農業供給側結構性改革,圍繞食物品質、品牌與數量多樣性推進,改善農業結構布局,從而實現農業供給側結構性改革與市場需求引導有效結合。充分把握人口結構與消費結構變化規律,在筑牢糧食根基的同時,統籌兼顧肉蛋奶、果菜魚等重要農產品的穩定供給,以滿足各類人群多元化的食物消費需求。結合不同區域特點充分發揮農業資源稟賦優勢,優化農業生產結構。加快在糧食生產潛力較高的地區科學推進高標準農田基礎設施建設,優化農業區域布局,提高糧食生產能力。第三,充分把握國內國際雙循環新發展格局,積極參與全球食物安全事務,增強國際合作與交流,推動國際農業體系向抗風險性與可持續性方向發展。充分利用國內國外兩種資源格局,遵循“適度進口”的國家安全戰略,全面促進食物進口來源、渠道、品種的多元化,降低供應鏈集中化風險。第四,消費端要積極宣傳、科學引導合理膳食結構,以消費端需求變化為指引推動市場需求調整,加速促進大食物觀體系的形成。

(二)加強耕地保護利用

第一,在保證耕地面積方面,全面落實黨政同責制度,將耕地和永久基本農田保護任務分解下達,簽訂各級耕地保護責任書,實行嚴格考核、重大問題一票否決、終身追責。著力解決耕地撂荒,增加對于土壤養分保護措施,將現有耕地確定化、保障化,耕地責任精確到人,減少耕地保護責任權責不明情況發生,全面踐行耕地保護制度。結合農業遙感技術,實時監測耕地變遷情況,降低各級政府瞞報與漏報情況。加強垂直監控耕地變化,精確基本農田面積,降低基本耕地破壞情況。第二,在地力提升方面,充分利用科學技術進行地力保肥與高標準農田建設。其一,增施有機肥、綠肥等有機質含量高的農肥來增加和保持土壤有機肥含量;利用秸稈還田技術提升土地肥力。科學合理輪作,采用合理豆科植物與傳統作物輪作達到土地肥力循環保持。其二,繼續加大高標準農田建設投入,并結合地區地理、人文與經濟差異,制定不同高標準農田建設標準,因地制宜解決各地高標準農田建設難題,用基礎設施作為地力建設的基石。第三,積極引導社會資本參與農田設施建設,引導地方整合涉農資金、創新投融資模式、充分利用新增耕地調劑收益等方式,進一步拓寬籌資渠道,合理提高建設標準。挖掘多層次資本市場,推動社會資本進入糧食安全領域。利用中央專項債渠道,將糧食基礎設施列入發行支持范圍,明確地方政府債券資金用于支持振興糧食重點領域。鼓勵合作社和農村集體經濟組織自主籌資投勞,參與農田建設和運營管理。從促進政策與監管手段兩方面同時入手,形成全方位耕地保護體系。

(三)加快農業科技裝備創新研發與應用

第一,育種方面需抓好種業創新,圍繞“卡脖子”問題,組織全國范圍內的高校、科研院所開展協同攻關,加快培育一批高產穩產、優質專用、綠色生態、適宜機械化、輕簡化的新品種。抓緊搭建政策橋梁,破除科企聯合的體制機制障礙,加快建立以企業為主的商業化育種體系,推動企業成為技術創新主體,形成目標導向和問題導向為一體的協同攻關新模式。第二,加快農機裝備提檔升級,聚焦國產農機在糧食生產高端智能、大功率、丘陵山區小型機械等方面的突出短板,提升國產農機裝備水平,推廣應用一批高適應性技術裝備。結合大數據、云計算與人工智能等現代信息技術,推動構建“數智農業”發展,形成現代農業綜合系統集成與預警平臺,增強農業風險預警與控制能力,構建糧食安全全產業鏈環節與農業科技相結合的全新農業管理體系。第三,科技推廣與應用,充分利用現有科技成果,加快成果轉化,增強跨學科交叉技術應用,重點推進環保糧食烘干設施裝備應用,推進糧倉設施分類分級和信息化管理,促進糧食儲存環節減損。結合糧食不合理庫存的消化,引導稻谷和小麥適度加工、玉米精深加工適度有序發展,減少資源浪費和營養流失。完善運輸基礎設施和裝備,健全農村糧食物流服務網絡,大力發展標準化、信息化、規范化的散糧運輸方式和多式聯運模式,促進糧食在運輸環節的減損增效。積極探索發展各種類型的“糧企對接”“糧超對接”方案,暢通糧食供應“最后一公里”。

(四)強化健全主產區利益補償機制

第一,建立健全糧食主產區利益補償法律法規體系,盡管政府在2016 年修訂的《糧食流通管理條例》中指出“鼓勵糧食主產區與主銷區以多種形式建立穩定產銷關系”,并已出臺部分法規與政策文件進行倡議與鼓勵,但整體約束規范與權責界定不清晰。需進一步明確利益補償機制,明確補償主體與被補償主體權責,明確補償標準與補償方式。增強法律法規落實力度,推動補償機制有效運轉,并對主產區糧食產量、糧食深加工企業規模等作出詳細要求,確保各糧食主產區利益補償落實到位。第二,加強主產區種糧縱向補償與激勵,加大中央轉移支付力度,通過稅收優惠、專項補助和貸款貼息等方式,穩定提高種糧農民收入。進一步增強產糧大縣獎勵力度,降低糧食主產區農民收入與其他區域收入差距。對于不同經營規模與經營主體,支持力度不同,提高政策支持對于不同人群的適配度與參與政策的風險容錯率。第三,加大主產區、主銷區、產銷平衡區橫向合作與投資配套,增強主產區自主造血功能。結合糧食主產區特點,制定協作幫扶和產業合作方案,明確主銷區對主產區對口援建生產設施設備、社會化服務、科技研發、購銷協作,提升主產區現代產業經濟活力,形成主產區經濟發展良性循環機制。第四,促進糧食產業與其他產業融合發展,推動糧食產業鏈延伸,提高糧食產業競爭力,壯大產業經濟。依據當地特色,因地制宜發展特色產業與加工業,延伸主產區產業鏈長度,提高主產區糧食產業利潤。同時扶持當地具有競爭力的頭部糧食企業,打破生產要素隔閡,推動主產區產業鏈要素循環流動,以龍頭企業帶動當地產業鏈整體發展。推動主產區三產融合,鼓勵主產區融合其他產業現代要素,構建主產區立體發展格局,全面拓展主產區糧食產業新增長點。以新型經營主體為基礎,形成規模化經營示范區,糧食產業向深加工與高附加值方向發展,結合高新技術增強糧食產業鏈韌性。

(五)全面落實糧食安全黨政同責

第一,明晰責任,系統整理地方政績考核框架,進一步增強糧食工作考核比重。一方面,根據糧食區域定位,構建各糧食區域生產、儲運、流通等糧食安全考核指標。依據全國糧食產量目標細化各層級評分標準,并依據不同定位進行差異性調整,契合各地發展現狀。在服務整體目標的同時增強各級政府主觀能動性,加強責任擔當,形成統籌協調的考核體系。另一方面,清晰界定黨組織與政府工作關系,形成“黨委抓住抓重,政府有效落實”的責任機制。不斷強化各級黨委與政府責任,將糧食安全黨政同責貫穿保障糧食安全工作始終。第二,外部評價核心在于以更加獨立自主的評價方式衡量各級黨委與政府的糧食安全工作情況。針對糧食安全問題涉及面廣、內部監督存在局限性的問題,內部監督結合外部評價將黨政同責落到實處,既可彌補系統內部不足,又可增強評價的獨立性、公平性與公正性。在外部評價過程中可將糧食種植面積、產量、交易量等指標作為評價指標,科學合理確定各指標權重,并結合政府系統內部指標,形成考核評分,進而納入各級干部考核權重。第三,每年將糧食安全工作評價結果向各省份通報,讓其都能準確了解糧食考核情況,將考核情況作為地方政府黨委整體考核參照。依據評價標準制定目標獎懲制度,發揮考核結構正反饋促進作用。考核過程中表現突出省份,中央財政需加大政策、資金與項目的扶持力度,同時優先調整該地干部任職,以提高地方黨政抓糧積極性。對于考核評價不合格地區,采取通報批評等措施,提高地方重視程度,并提出限時整改意見,對于整改后仍存在不足的地區,進一步采取約談主要負責人等措施解決。引起各級主管政府對于糧食安全責任的重視,使糧食安全政策得到充分貫徹與執行。