《緣督集》版本源流及史料價值考論

劉爍偉

摘 要:《緣督集》是南宋學(xué)者曾豐所撰別集,有多種版本傳世。《緣督集》以舊抄本之內(nèi)容最為豐富,現(xiàn)藏于日本靜嘉堂文庫。該本成于道光年間,源出汪氏振綺堂明抄本,直接轉(zhuǎn)錄自清代學(xué)者朱緒曾抄本。南京圖書館藏兩種清抄本與之同源,一者是朱緒曾抄本之增補本,一者即朱緒曾抄本。《緣督集》是研究南宋史的重要補充資料,靜嘉堂本雖有一些缺陷,但較之其它版本,特別是四庫本,更接近宋元舊本,保存了更為完整的歷史信息,有其獨特的文獻價值。

關(guān)鍵詞:曾豐 《緣督集》 靜嘉堂本 文獻價值

中圖分類號:G256 文獻標(biāo)識碼:A 文章編號:1000-8705(2024)01-0080-12

《撙齋先生緣督集》(以下簡稱“《緣督集》”)是一部宋人文集,撰者曾豐,字幼度,號撙齋,撫州樂安人,活動于南宋孝宗、光宗、寧宗三個時期,曾知德慶府,任朝散大夫。其所撰之《緣督集》分為十二卷本、二十卷本、四十卷本。明萬歷刻本、清咸豐刻本為十二卷本;四庫全書本、清乾隆翰林院抄本為二十卷本;日本靜嘉堂文庫所藏舊抄本(以下簡稱“靜嘉堂本”)和南京、上海圖書館所藏清抄本為四十卷本。眾本既有專書著錄1,也有對其流播、版本的專門研究。

目前已知咸豐刻本是明萬歷刊本的重刻本,翰林院抄本乃是四庫抄錄本。2但其研究范圍仍有待拓展,尤其是靜嘉堂本,學(xué)者多未一睹真容,只知其存三十六卷,闕第二十七至三十卷。其它情況不甚明了,或“具體年代待考”,或“不詳靜嘉堂本如何”。3同時,由于曾豐只是南宋一位中級文官,畢生歷涉與當(dāng)時的重大事件少有關(guān)聯(lián),加之《緣督集》本身亦非稀見文獻,是以對該集所具價值缺少研究。筆者以靜嘉堂本為底本整理《緣督集》,力求厘清以下三個問題:其一,靜嘉堂本的年代與源流;其二,靜嘉堂本與南京圖書館所藏兩種清抄本之關(guān)聯(lián)4;其三,靜嘉堂本《緣督集》的獨特文獻價值。

一

靜嘉堂本《緣督集》原為歸安陸氏所有,1907年與其它藏書一并售予日本人。1故首頁有兩印,一為“靜嘉堂珍藏”之印,一為“歸安陸樹聲藏書之記”。至于具體年代,陸心源在《皕宋樓藏書志》中稱:

《撙齋先生緣督集》四十卷,舊抄本,丁月河舊藏,宋廬陵曾豐幼度撰。《四庫》所收,從《永樂大典》錄出,此則原本也。2

“舊抄本”語意含混,不知具體時間,“原本”的含義應(yīng)為:與四庫本從《永樂大典》中輯出相比,保留了原來的篇章結(jié)構(gòu)。至于宋本,早在元代學(xué)者虞集為“今集”作序時,就已“二百馀年而書亡”。3此“原本”亦為后人傳抄本。

靜嘉堂本的成書年代,可從書中文字判斷,該本有多處清代諱字,以下按時序列出:

(一)避康熙帝玄燁諱

如“青陽用事到玄冥”作“青陽用事到元冥”4,四庫本、翰林本均作缺筆之“”5。“玄酒太羹君子淡”作“元酒太羹君子淡”6。“玄酒”出于《禮記·禮運》,“謂水也,以其色黑,謂之玄”7。正合“君子之交淡如水”。宋圣祖名“趙玄朗”,宋人避“玄”,也有改“元”之例,但法則不一,常改為“真”。8

(二)避孔子諱

避圣人諱由來已久,但遲至雍正年間,才生造出“邱”代用“丘”。9此本“自有一壑與一邱”10“謝邱行之”11等俱為清人用字。

(三)避乾隆帝弘歷諱

“弘歷”正體作“弘曆”。此本或?qū)ⅰ按髸选备淖鳌贝髤摗?2,或?qū)ⅰ皶选比惫P作“厤”與“暦”。13

(四)避道光帝旻寧諱

“旻寧”正體作“旻寧”。“寧”早有俗體字作“寕”或“”,但據(jù)筆者統(tǒng)計,在此本中,該字出現(xiàn)至少超過一百處,均照道光帝上諭:“將心字改寫一畫一撇。”14并無其它寫法出現(xiàn),可推論是避諱之故。

又該本不避咸豐帝奕詝諱,“貯”“苧”等字未缺末筆,不遵咸豐四年(1854)清廷所頒之新規(guī),“諭嗣后凡遇宣宗成皇帝(道光帝)廟諱,缺筆寫作‘者,悉改寫為‘寗”1。由此可以推斷,靜嘉堂本抄成于道光時期。

靜嘉堂本源出何處,陸心源亦有所述:

《撙齋先生緣督集》四十卷,題曰廬陵曾豐幼度,舊抄本……其集在宋已版行,至元而亡。至元初,五世孫德安重刊之,虞集為之序,即此本也。明以后流傳甚罕,汪氏振綺堂有其書……此則從元刊傳抄耳。2

陸氏認為,靜嘉堂本就是汪氏振綺堂所藏元刊本之摹寫本,其說有誤。陸氏未親見振綺堂本,也未見《振綺堂書目》,否則當(dāng)能明白,它不是“元刊本”,而是明抄本,且靜嘉堂本也并非直接抄錄自振綺堂本,理由見下。

據(jù)汪曾唯所作序跋,“咸豐庚申、辛酉,杭州兩遭兵燹”,汪氏藏書“散佚殆盡”3。振綺堂本《緣督集》也在其中,現(xiàn)今是否存世無考。惟書目數(shù)種完好,國家圖書館藏有三部,其一云:

《曾緣督集》,四冊,抄本,元人影抄。4

張曉芝、伍斯琦據(jù)此指出陸氏之誤,并定名該本為“元抄本”5。然“元人影抄”之語令人懷疑,“影抄”的具體方式、起源時間等仍存爭議,出現(xiàn)在明代已為學(xué)界公認。6且似可將“元人影抄”解作元人抄本之影寫本。

第二、三部實為同一版本,其云:

《曾撙齋緣督集》四冊,四十卷,宋樂安曾幼度撰,缺二十七以下四卷,明抄本。7

后一種《振綺堂書目》正文中題作“振綺堂藏書總目”,對每書的介紹,包括撰者、卷數(shù)、冊數(shù)、存佚、版本等,相當(dāng)詳細,并注明具體存放位置。如《緣督集》屬抄本集部,位于第十一廚,即“誦”字號(中樓西二)第二格。與之相比,前一種只將書籍系于四部小類之下,內(nèi)容簡略,多半是汪曾唯序跋中所提及的“重繕振綺堂簡明書目二冊”,即藏書總目的縮編本,撰人為“伯父少洪公”與“先考蓉垞公”。8成書既晚,謄抄易誤,可信度存疑。

振綺堂本是明抄本的說法,還見于丁丙所撰《善本書室藏書志》(以下簡稱“丁志”),其云:

《撙齋先生緣督集》四十卷,舊抄本,廬陵曾豐幼度……汪氏振綺堂藏有明人抄本,中闕二十七至三十,凡四卷。乾隆間,四庫館采錄遺書,汪氏以卷闕未經(jīng)進呈。朱緒曾舊從汪借抄。9

另一證據(jù),是整理中發(fā)現(xiàn)的《靜嘉堂本緣督集書前小記》10,其云:

原本藏杭州汪氏振綺堂,系明人□格舊抄寫本,惡劣幾不成字,此從上元朱述之先生抄本傳錄。原缺二十七至三十卷,須用大典本校補。目錄次第與卷內(nèi)亦不甚同。1

《小記》肯定了振綺堂本是明抄本之說,并知靜嘉堂本從“上元朱述之先生抄本”傳錄(轉(zhuǎn)錄)而來。朱述之即丁丙提到的“朱緒曾”,字述之,籍貫江蘇上元,清嘉慶十年(1805)生,咸豐十年(1860)卒,道光二年(1822)中舉后,朱氏一直在浙江任職。2依常理推知,朱氏從錢塘汪氏處借抄《緣督集》的時間段正在其中舉后,靜嘉堂本成書前。故將靜嘉堂本的源流及年代梳理如下:

二

由上節(jié)可知,靜嘉堂本從廣義上來說也屬于“清抄本”,且與清抄本同為四十卷本系統(tǒng),兩者之關(guān)聯(lián)問題遂生。在正式討論前,需要對清抄本作一介紹,已知上海圖書館藏有一部,存卷一至卷二十三、卷三十五至四十。南京圖書館藏有兩部,一部為四十卷附補遺一卷(以下簡稱“補遺本”),一部為四十卷附丁丙跋(以下簡稱“丁本”),殘存二十九卷。3上海藏本筆者未能親見,故本節(jié)的討論對象,僅限于補遺本與丁本。

補遺本最易判斷,它是朱緒曾對其抄本進行增補的產(chǎn)物。朱氏《開有益齋讀書志》(以下簡稱“朱志”)可證,其云:

汪本闕二十七、二十八、二十九、三十共四卷。據(jù)其目錄以閣本補之,得祭文、行狀、跋、說、銘、贊、謝表十九首……又得《蠹書魚賦》一首,《鏡香》等題詩二十九首,《重修族譜序》《同班小錄序》《代廣東帥到任啟》《通潘經(jīng)略啟》《福慶寺始末記》《窮客達主人問說》《叢書銘》《震齋銘》《愛山堂銘》,皆原目所不載……林表元《赤城集》有《東巖堂記》,亦取附末,皆不孱入集中,存四十卷之真也。4

由上文可知,朱志增補內(nèi)容一是對闕文四卷,據(jù)其目錄以“閣本”(四庫本)補充,插入正集。二是對“原目所不載”的篇章,“附末”處理,“存四十卷之真”。這些都體現(xiàn)在補遺本中,而為“傳錄”(轉(zhuǎn)錄)自朱抄本的靜嘉堂本所無。

如補遺本第二十七卷至三十卷的篇目為:

第二十七卷:《辭會昌諸廟文》《赴廣東漕屬到官謁廟文》《改秩初歸告始祖妣墓文》《祀先師顏子文》《祭故丞相魏國公文忠京公文》

第二十八卷:《跋仗節(jié)死難武德李公翼行狀》《跋丘軍判上周益公平園二十四詠》《跋王荊公帖后》《跋山谷帖》《豪豬說》《陳西尉觹齋銘》《劉貢士定齋銘》《黃子由鏡齋銘》《貪泉銘》

第二十九卷:《石城簿蘇塋叟真贊》

第三十卷:《代但大夫自廣東憲除廣西漕又易廣東漕到任謝表》《代廣東漕賀會慶節(jié)表》《代廣東常平賀會慶節(jié)表》《代彭中散自廣東漕移廣西謝表》《知德慶府到任謝表》1

以上累計二十篇,包括祭文、跋、說、銘、贊、表等文體,均源出四庫本第十卷與第二十卷。2與“得祭文、行狀、跋、說、銘、贊、謝表十九首”似不完全相符,但應(yīng)考慮到朱氏計數(shù)時誤漏一篇,以及將《跋仗節(jié)死難武德李公翼行狀》誤歸入“行狀”的可能性。

“補遺”一卷篇目如下:

賦:《蠹書魚賦》

詩:《鏡香》《甲申大水二首》《辛丑大水》《壽陳龍圖》《游南山》《失題》《壽林中書(三首)》《再游登滕王閣》《送楊子順(二首)》《方稚川恕齋五首》《值侯修學(xué)趣儒人稍急因遺蓮花蓮實西瓜于吾宗翔叔作詩以勉之(三首)》《留別金陵故舊》《聞蟬五絕句奉呈諸幕友》《仙洲》《疏山》

文:《紹興淳熙兩朝內(nèi)禪頌》《修文立武頌》《重修族譜序》《同班小錄序》《代廣東帥通廣西漕到任啟》《通潘經(jīng)略啟》《福慶寺始末記》《窮客達主人問說》《叢書銘》《震齋銘》《愛山堂銘》《東巖堂記》3

《蠹書魚賦》為補遺卷之始,詩從《鏡香》到《疏山》,符合朱志“題詩二十九首”,《重修族譜序》以下到《東巖堂記》的順序,更與朱志分毫不差。至于志文未載而錄于補遺的《紹興淳熙兩朝內(nèi)禪頌》與《修文立武頌》,已見于正集第一卷,只是文字與四庫本多有歧異,此二篇正自四庫本錄入補遺卷中,朱志未曾提及,應(yīng)是其仍屬于“原目”之列。

最直接的證據(jù),見于補遺本目錄中所附小字,筆者選取可識別者錄于下:

《贈郭雄季》 閣本:李國雄。

《贈姚季安》 閣本:姚季女。

《赴晉康有感》 閣本:赴秦州有感。

《挽陳養(yǎng)廉居士》□陳養(yǎng)居士。

《郡齋與龔濟叔、劉薰卿論文》 □作與劉季叔論文。4

朱志又云:

閣本“李國雄”當(dāng)作“郭雄季”,“姚季女”當(dāng)作“姚季安”,“赴秦州有感”當(dāng)作“赴晉康有感”,“陳養(yǎng)居士”當(dāng)作“陳養(yǎng)廉居士”,“與劉季叔論文”當(dāng)作“與龔濟叔、劉熏卿”論文,“坦大夫”當(dāng)作“但大夫”,非得此本不能正其誤。5

兩相對照可知,小字與朱志為源流關(guān)系,前者應(yīng)是謄抄校補中的隨手記錄,后者在此基礎(chǔ)上加以整飭,增入“‘坦大夫當(dāng)作‘但大夫”等內(nèi)容。據(jù)此,補遺本是朱緒曾增補本的結(jié)論當(dāng)無可疑。

至于丁本,此本上有“嘉惠堂丁氏藏書”之印,原為丁丙所藏。依據(jù)相關(guān)材料可推知,丁本即朱緒曾抄本。

首先排除丁本是振綺堂本的假設(shè),此有悖于丁氏的著錄體例,丁志與《八千卷樓書目》有多處注明藏書的來源是“舊抄本,汪氏振綺堂舊藏”1,或“振綺堂本”“振綺堂抄本”2,但對于《緣督集》,丁氏只以“舊抄本”或“抄本”呼之。3

其次是通過丁本、靜嘉堂本、補遺本的文字比照,可確認丁本在清抄本系列中的大體位置,具體內(nèi)容見下表。

丁本、靜嘉堂本、補遺本文字異同表4

由上表可知,凡靜嘉堂本與補遺本有異之處,丁本俱同于前者,這反映了在三個抄本之間,丁本與靜嘉堂本的關(guān)系更為緊密。因此,丁本與靜嘉堂本或同源于朱緒曾抄本,或丁本本身就是這一抄本。

最后再返觀丁志,其云:

《撙齋先生緣督集》四十卷,舊抄本,廬陵曾豐幼度……汪氏振綺堂藏有明人抄本,中闕二十七至三十,凡四卷。乾隆間,四庫館采錄遺書,汪氏以卷闕未經(jīng)進呈,朱緒曾舊從汪借抄。1

理解上段文字應(yīng)把握丁志、丁跋、丁本的內(nèi)在聯(lián)系。據(jù)前人研究,丁志的大部分內(nèi)容是對舊有丁氏藏書題跋的改造與利用。2目前所獲丁本《緣督集》跋文,亦能支持這一論斷。3換言之,丁志與丁跋,內(nèi)容基本相同。而題跋又緊密依托于對象丁本而存在。從跋文角度理解“朱緒曾舊從汪借抄”,并結(jié)合“舊抄本”這種表述,可知它并非單純的史事書寫,而應(yīng)視為丁本的版本按斷,即丁氏所藏《緣督集》,就是朱緒曾從振綺堂“借抄”后所成的抄本。

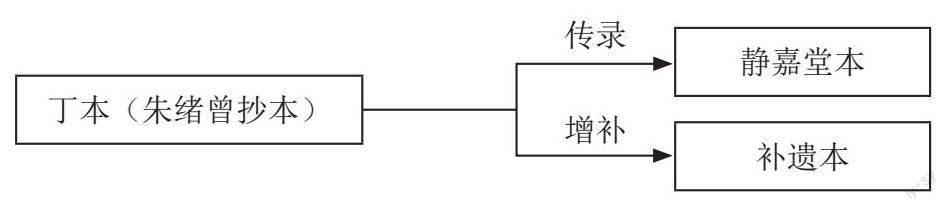

如此,則靜嘉堂本、補遺本、丁本的關(guān)聯(lián)可圖示如下:

三

靜嘉堂本在《緣督集》版本系統(tǒng)中的定位,若以“善本”要求的“足、精、舊”4來看,三條均不符合。其祖本振綺堂本便“原缺二十七至三十卷”“惡劣幾不成字”5,中經(jīng)謄抄錄副,遲至道光時期成書,魯魚亥豕觸目皆是。如常將“加”作“嘉”,“八”作“入”,“工”作“上”,“刃”作“兩”,“下”作“不”等,影響閱讀。然而,古書的史料價值并不僅憑文字優(yōu)劣而定,還應(yīng)結(jié)合所述史事的真?zhèn)卧斅缘取R源擞^之,靜嘉堂本自有其獨特優(yōu)勢。

論證此事,需重估《緣督集》本身的史料價值。表面上,它僅是一部普通的宋人文集,著者籍籍無大名。但考慮到所處時間段——南宋中晚期的史料特質(zhì):大型史籍闕失,文集、地方志、筆記小說等留存豐富,文集因其內(nèi)容多樣、親歷可信、展現(xiàn)其時之多種人物史事等長處,是亟待開發(fā)的關(guān)鍵史料。6該集便不容輕忽,以下內(nèi)容可為例證:

(一)有助于宋代職官考訂

宋代官吏任期較短,易替頻繁,勾稽考證頗難。《宋代職官通考》是目前最詳實的工具書,然亦不免掛一漏萬,《緣督集》可充補正之用。如《兩江守臣考》記淳熙八年(1181)至淳熙十一年(1184)曹訓(xùn)知贛州,由趙善佐接任。7但曾豐《送江鵬解元赴省序》記淳熙十年(1183)贛州知州為“魏侯”8,同年又作《謝贛守魏大夫舉狀啟》1。《兩廣守臣考》記淳熙十二年(1185)至淳熙十四年(1187)傅汶知德慶府2,然據(jù)《緣督集》,淳熙十三年(1186)已易為“陸載之”3。

(二)有助于宋代史事考訂

紹熙四年(1193),趙汝愚知樞密院事,遲遲不肯就職,史家歷來歸因為“車駕久不至北內(nèi),及武興吳挺物故,未有主帥日久”4,而曾豐在《上趙知院書》中則表述為:“以陳源同除為浼,稽命逮于茲。”5即汝愚不愿與內(nèi)侍陳源同受除命,故意遷延。6再如開禧北伐前夕,曾豐致書參政張巖,提到“今也百神受職,而祝融之驕不一”7,“祝融之驕”當(dāng)指嘉泰年間的三場臨安大火8,曾豐反對輕舉妄動。以上數(shù)事在正史中被拆分離析,互不相干,而《緣督集》的書寫,更接近“總體性社會事實”,即:同一個事件可能分布在好幾個情節(jié)之間,分屬于不同范疇的材料能夠組成同一個事件。9

(三)有助于宋代史學(xué)研究

宋人常將宋朝與漢唐對舉,以之為鑒戒。但目前宋人的漢唐史研究,多以就史學(xué)而論史學(xué)的“內(nèi)史”路徑為主,溝通史學(xué)與其它學(xué)科的“外史”研究仍屬薄弱。10曾豐在寫給當(dāng)時宰執(zhí)的幾乎每一封書啟中,都要稱引“漢宣故事”,且大多涉及宰輔間的私人關(guān)系及為政寬嚴等。考慮到體裁、對話者身份、內(nèi)容的同質(zhì)性與現(xiàn)實性,有助于對“外史”的研究。

(四)有助于宋代儒學(xué)史研究

《緣督集》有助于學(xué)者了解南宋的儒學(xué)派分。譬如其稱“程子軻而下”11,承認二程接續(xù)孟子的道統(tǒng),曾氏在具體處卻與其時之道學(xué)者觀點頗有不同。如其時之道學(xué)者將“文士”與“知道者”兩分12,曾氏卻主張“道可自文章而入”13;其時之道學(xué)者視《禮記·儒行》為異端14,《富文堂記》則取其中“多文以為富”來發(fā)揮;其時之道學(xué)者不贊成“孝弟也者,其為仁之本”15,《博白重建縣學(xué)記》卻以此句立論;其時之道學(xué)者對《大學(xué)》闡釋以“格物致知”為始,有“三綱領(lǐng)”“八條目”,曾豐《十論》卻以史闡釋“大學(xué)之道”,自“正心”始,自“平天下”終,“大率五事而已”。16凡此種種,反映南宋時期的學(xué)者在儒學(xué)研究方面的派分特點。

還須關(guān)注的是,《緣督集》可為宋代士人研究提供材料支撐。目今有關(guān)兩宋士人的研究論著不勝枚舉,范圍上至宰執(zhí),下至普通文人,但研究的目光往往匯聚于名儒高官,對家世不彰、仕宦不達、聲名不顯的中下層士人,多止步于藝文成就或行實考訂。明清史領(lǐng)域已有對劉大鵬、杜鳳治、侯岐曾、涂伯昌等人頗為成熟的研究1,而宋史學(xué)者較之仍有距離,僅黃寬重有過此類嘗試。2以此視角審視《緣督集》,曾豐的“普通”反而顯得較有研究價值,這意味著他適合“以小見大”,充當(dāng)其時歷史問題的補充研究樣本。以仕宦為例,其階官不及“止法”3(朝請大夫),差遣資序未出“常調(diào)”4(知州軍),是其時之中下層文官,自不及上層宰執(zhí)官、侍從官顯赫。然宋代官制之設(shè)計及運行管理,更多涉及為數(shù)眾多之中下層文官,比之于高官名儒,研究曾豐更能拓展領(lǐng)域,發(fā)現(xiàn)更廣闊的歷史圖景。事實也如此,如宋代薦舉改官,“最速者已十年,稍為差跌,則至十五、二十年”“常須十年以上,薦更險阻,計析毫厘,其間一事聱牙,常至終身淪棄”5。曾氏改官既非“最速”,又未“終身淪棄”,中間確有“差跌”,用時二十年,趨近于均值。6因此,研究曾豐更可深入了解宋代官制的運行管理情況。

除去著者,《緣督集》所收人物,也大多是宋代中下層士人,許多人未見載于正史,依托文集,亦可見其不少活動的內(nèi)容,他們或“業(yè)儒未效”7,或“應(yīng)大比詔,累不耦”8,或“漫浪應(yīng)大比詔,不諧”9。在不得已之下,有鞭策子孫讀書,將希望寄托于下一代者,如李子仙、胡南仲;有潛心學(xué)術(shù),退而著書者,如曾慶長、鄧浩;亦有轉(zhuǎn)為術(shù)士者,如李熙載。以上這些,都可作為在宋元時期社會變遷的大背景下,了解研究其時之士人活動情況的補充材料。10

由于文集資料零散、瑣碎、難以釋讀等特點,以上所呈現(xiàn)的,主要是其史料價值。但判斷某一版本的文獻價值,歷史信息的完整程度,也是一條重要標(biāo)準,11這一點正是靜嘉堂本勝過它本之處。從篇目數(shù)觀之,靜嘉堂本可稱詳備。如十二卷萬歷刊本,文字精工,保存了各本均無的《會昌縣詣盤古山南安巖主祈雨雪文》《南浦謝晴祭張大王文》《代廣東漕禳謝地動星變青詞》《禳災(zāi)青詞》《謝火德星君青詞》《祈雨青詞》《假守晉康祈雨青詞》《代廣東漕會慶節(jié)疏》《圣節(jié)疏》等九篇文字。當(dāng)然,四庫館臣也有些不同看法,認為該本不過是“選而刻之”1,所收詩文最少。再如二十卷四庫本,其從《永樂大典》中輯錄而來,也非全帙。據(jù)陸心源統(tǒng)計,“可補詩一百四十九首,書五首,序三首,記十七首,啟三十三首,墓志十七首”2。至于四十卷本系統(tǒng),上海本、丁本俱為殘本,不再贅言,馀下兩本中,靜嘉堂本雖無補遺,但目錄未經(jīng)刪減,如第二十七至三十卷之闕文共九十二篇,補遺本只列出六十五篇。盡管如此,靜嘉堂本較之它本仍不失為內(nèi)容較全的抄本。須知,佚文標(biāo)題仍可視為一種史料,并使人知曉究竟何篇散佚,將來仍有補全之可能。同時,四庫本成于眾手,難免各持自見,校勘不細,以致生誤。

如前所述,靜嘉堂本以振綺堂所藏明抄本為源,而“明抄本的底本往往是宋元舊本”3,事實上,確能從靜嘉堂本《緣督集》中窺見宋人舊筆。如用字,每每將“匡衡”作“康衡”,“桓公”作“威公”,“貞觀”作“正觀”,遇光宗之名則以闕字代,上注“今上旁諱”。4明人書手在抄錄中的漫不經(jīng)心,固然導(dǎo)致了明抄本的“惡劣幾不成字”,但也避免了這些宋諱,在后人校改中,因為“不通”被抹去,得以留存至今。也正因更接近宋元舊本5,故靜嘉堂本之誤往往在表,字句訛差一眼即知,關(guān)鍵的歷史信息如人名、地名、職官等,卻在很大程度上得到保留。

四庫本與之相反,雖自《永樂大典》中輯出,但后者身為類書,便已使原書體例不存。王瑞來便發(fā)現(xiàn),館臣不曉宋代制度和語詞,又不遵“識疑不改字”的校勘規(guī)則,往往為求文句通順而擅改文本,6不少地方使古籍大失本來面目,最典型的莫如《鄭公知府墓志銘》,可謂集誤較多,試舉例如下:7

(一)人名

靜嘉堂本作“鄭公人杰”,四庫本作“鄭公仁杰”,宋人著述均為“鄭人杰” 。8

(二)地名

靜嘉堂本作“無金則蜀不固”,四庫本作“無金則遼陽不固”。宋代金州在京西南路9,對應(yīng)今陜西省安康市,與四川為鄰。清人將“金”理解為遼東金州,將“蜀”妄改作“遼陽”;靜嘉堂本作“改峽州”,四庫本作“改險州”。“險州”固可泛稱險要州郡,然“峽州”為專名,且與《宋會要》相符,“五月八日,新知峽州鄭人杰放罷”10。

(三)職官

靜嘉堂本作“都統(tǒng)王宣”,四庫本作“都閫王宣”。“都統(tǒng)”為宋代武官“都統(tǒng)制”省稱,《建炎以來朝野雜記》云:“荊南都統(tǒng)制王宣久病。”1“都閫”則是明清用語,是為都指揮使別稱2;靜嘉堂本作“請祠,主管臺州崇道觀”,此系宋代特有的祠祿官制,以“提舉”“主管”道教宮觀名銜優(yōu)遇不適任之閑散官員,無需赴任。四庫本作“請祠,之管州崇道觀”,變成到“管州”的“崇道觀”出家修行之意;靜嘉堂本作“經(jīng)略張公栻”,四庫本作“經(jīng)閣張公栻”。“經(jīng)略”為經(jīng)略安撫使省稱,宋無“經(jīng)閣”之官。

(四)其它

靜嘉堂本作“不得商、虢則金孤,法當(dāng)先取二城,以斷虜望,以益蜀障”,此言商、虢二州對于金州及蜀地的軍事意義,四庫本作“不得商、虢則金孤,法當(dāng)先取二城敵望,以蜀障”。刪去“以斷”,易“虜”為“敵”,則奪取兩城變?yōu)閵Z取兩城中的敵人望樓,“”同葬,句讀不通;靜嘉堂本作“與經(jīng)略張公栻平章鹽策施之,民間曰便”,四庫本以“鹽策”為“百策”,鹽法變革變?yōu)榭辗荷普?;靜嘉堂本作“而言者過聽,于得峽,至謂耄不宜行”,此指墓主知峽州,言者讒其年老。四庫本改“峽”為“君”,改“謂”作“請”,則全句點斷為“而言者過聽,于得君,至請耄不宜行”,文意未與原本相符。

同時,對同源于朱緒曾抄本的補遺本,靜嘉堂本亦可充校改補正之用。以三十一、三十二卷所收書啟為例,其本亦可作為研究宋代薦舉制度的重要資料,如胡坤對蔡戡改官書啟的研究,即為此類嘗試。4以下為對照結(jié)果:

(一)《謝贛守魏大夫舉狀啟》

“陳平安受魏無知之恩,終不背本”,補遺本誤將“陳平”作“陳千”,“魏無知”以下將《通廣東提刑但大夫啟》中的內(nèi)容摻入,致使前文為“今行又據(jù)江西之上游(豫章)”,后文變成“或至韶一見而相投(韶州)”,給考證人物行實造成混淆。5

(二)《通提點耿大監(jiān)啟》

補遺本將“耿大監(jiān)”作“耿天監(jiān)”,“天監(jiān)”指“司天監(jiān)”,非同國子、少府、將作、軍器、都水“五監(jiān)”,人物職級有誤。6

(三)《通贛州趙守啟》

補遺本“使千里無非東風(fēng)”后盡行刪除,下接《通潘經(jīng)略啟》的后半部分。7不僅前言不搭后語,其中關(guān)鍵一句“某殘秩未滿,余庥足依”亦因此刪落,背景與時序由此不能分明。

(四)《謝使長馬少卿舉改官啟》

補遺本此篇文不對題,正文被囊括至《代憲使梁大卿賀史丞相致仕啟》中。1其中,“濫竊一官之后,累書六考而奇”“寧無薦員,尚未及格”等,均是反映宋代低級官員考任制度與薦舉制度的第一手資料,可與《吏部條法》《慶元條法事類》相印證,卻被張冠李戴至“史丞相”身上。

綜上,《緣督集》以舊鈔本之內(nèi)容最為豐富,該本成于道光年間,源出汪氏振綺堂明抄本,直接轉(zhuǎn)錄自清代學(xué)者朱緒曾抄本。對《緣督集》舊鈔本進行分析,有助于宋代職官及史事考訂、宋代史學(xué)和宋代儒學(xué)史研究等,是研究南宋史的重要補充資料,靜嘉堂本雖有一些缺陷,但較之其它版本,特別是四庫本,更接近宋元舊本,保存了更為完整的歷史信息,有其獨特的文獻價值。

A Study on the Origin and Value of the Editions of Yuan Du Ji(《緣督集》)

Liu Shuowei

Abstract:Yuan Du Ji is a collection of essays written by Zeng Feng, a literati in the Southern Song Dynasty.Many versions of Yuan Du Ji are in existence,in which stored Japan's Seikado Bunko are the most mysterious. This edition was completed during the Daoguang period, and it is derived from Zhenqitang's transcript of Ming Dynasty, which was directly transcribed from Zhu Xuzeng's transcript of the Qing Dynasty. There are two Qing transcripts in the Nanjing Library that have the same origin. One is the supplementary edition of Zhu Xuzeng's transcript, and the other is Zhu Xuzeng's transcript itself. Yuan Du Ji provides valuable information for the study of Southern Song Dynasty, especially the life of the middle and lower classes of intellectuals.Although the Seikado Bunko version is not a rare book, it is better than other versions, especially the version of Complete Works of Chinese Classics, which change the words and phrases for the sake of fluency,and also it is closer to the Song and Yuan old version, retained a more complete history of the information,of which has its own unique value.

Key words:Zeng Feng;Yuan Du Ji;Seikado Bunko version;Literatire value

責(zé)任編輯:王 進