基于文化再生產的大學校慶形象景觀設計策略研究

呂游 陳楠

摘要:探究如何構建利于文化更新的校慶形象景觀設計策略。針對目前大學校慶設計的現狀進行反思,以文化再生產理論為基礎歸納大學文化資本構成及相應文化素材庫的挖掘,從而提出符合時代語境的“分析層-提煉層-實踐層”三層次大學文化創新再造的設計框架。生成由“文化資本提煉-文化視覺轉譯-形象景觀打造”為路徑的校慶形象景觀設計策略。針對清華大學110周年校慶,通過建立由視覺、空間及文創三方耦合的校慶形象景觀設計系統以實現大學文化“再生產”的創新目的,為大學形象的當代塑造提供路徑參考 。

關鍵詞:文化再生產;文化資本;清華大學;大學形象;校慶設計;形象景觀

中圖分類號:TU986 文獻標識碼:A文章編號:1003-0069(2024)07-0041-05

Abstract:Explores how to build a landscape design strategy conducive to cultural renewal of the university celebration image. Reflecting on the current situation of university anniversary design, based on the theory of cultural reproduction, this paper summarizes the composition of university cultural capital and the excavation of the corresponding cultural material base, and puts forward the design framework of “analysis level - refining level - practice level” three-level university cultural innovation and reconstruction in line with the context of the times. Generate the design strategy of the image landscape of the school anniversary based on the path of “Cultural capital refining - cultural visual translation - image landscape building”. In view of the 110th anniversary of Tsinghua University, the innovative purpose of “reproduction” of university culture is realized through the establishment of a campus celebration image landscape design system coupled by vision, space and cultural creativity, which provides a path reference for the contemporary shaping of university image.

Keywords:Cultural reproduction;Cultural capital;Tsinghua University;University image;University anniversary design;Image landscape

引言

“形象景觀”一詞源自于“奧林匹克形象景觀”,是指通過對每屆奧運會的整體形象進行規劃整合與設計應用,以此來展現奧林匹克精神文化,是塑造國家與民族形象的物質載體[1]。校慶是大學成長史中的紀念活動,校慶形象景觀則是通過對大學面貌的整體設計體現出歷史傳統與辦學理念,能夠進一步提升大學文化精神,凝聚師生向心力,在對外溝通交流中實現形象塑造。根據2018年教育部等部門頒布的有關“雙一流”高校建設的相關指導意見,標志著當今高校的發展任務除人才培育之外,力爭在學科拓展、文化構建、戰略合作等方面謀求創新以強化自身競爭力,形成具有中國特色的國際化高校品牌形象。隨著品牌建設意識的提高,依托于校慶的設計工作在眾多校際間也日益凸顯出大學形象同質化嚴重、文化精神展示不到位等問題。基于此,本文以清華大學110周年校慶為例,通過文化再生產理論對大學文化資本進行有效分析,形成以“分析層-提煉層-實踐層”三層次的校慶形象景觀路徑,從而構建“視覺—空間—文創”三位一體的校慶形象景觀設計策略,旨在更好地展現學校精神風貌,為新時代高校文化更新提供設計經驗。

一、基于文化再生產的校慶設計需求

(一)文化再生產理論概述

社會學家布迪厄提出“文化再生產”(Cultural Reproduction)理論是指經由文化的傳承和創新,持續地改造組織原有的心理圖式、文化習慣甚至信念模式而對人們的思維方式、生活方式甚至是生存方式產生影響的持續過程[2]。 該理論突出文化在當代社會的主體性,認為文化始終是動態更新的,強調社會文化的創新以“再生產”形式在與不同因素的持續關聯中發揮作用。與此同時,布迪厄提出文化資本概念,是人類勞動成果的積淀,是以人的能力、行為方式、語言風格、教育素質、品位與生活方式等形式表現出來的文化習性、文化體制、文化能力、文化產品等的文化資源的總和[3]。文化資本概念下包含3種形態即身體化形態、客體化形態和制度化形態,它們分別對應了文化能力、文化產品及文化制度[4],被視作用來協調文化與經濟、社會利益關系的理論框架。

(二)校慶設計驅使大學文化更新

沒有了慶典儀式去銘記大學的傳統,沒有了慶典儀式去強化大學價值觀,沒有了慶典儀式去傳承大學精神文脈,我們的大學思想文化將會被遮蔽,或者遺失[5]。實際上,校慶設計是大學文化再生產的過程,校慶設計作為校慶活動的重要符號,意義在于完成信息溝通的同時,通過對大學文化元素的提煉轉而進行重組再造,是對大學文化延續與發展的當代性演繹。一方面,校慶設計激活了高校文化的活力,文化是保障大學前進的內在動力,設計構建起的大學形象則是文化的外在顯現,兩者相輔相成,互為里表;另一方面,以校慶為契機的設計能夠有效驅使大學文化更新和品牌塑造。為了保證大學的文化精神能夠在當代語境散發出更多的光輝,以積極的態度踐行文化更新的使命,再生產的方式是其發展之必然。目前,許多博物館、旅游景區等文化機構也在堅持深入挖掘文化符號,大力開發文創產品,打造符合自身定位的文化形象。可見,如何適景宜情地發揮文化的創新性是一直需要關注的話題。

二、大學校慶形象設計的現狀與不足

校慶設計是高校對外宣傳交流中最直接有效的傳播手段,應該由內而外系統化地進行呈現而非表面的視覺翻印[6],在設計前期通過對國內外大學校慶設計案例的對比分析,總結出“由點及面”的以下若干問題。

1.作為核心符號,校慶標志的創意同質化明顯。隨著教育競爭的白熱化程度,校慶形象的重要性日益凸顯,縱觀來看,校慶標志不論采用何種設計手法,“周年”概念仍舊是主要創意,特別以傳統書法筆觸,建筑同構表現為主,這也使各校際間的視覺形式雷同單一,如何以更好的創意思路破局現階段的“數字”設計形式成為挑戰。

2.作為視覺系統,缺乏對輔助圖形的針對性應用。校慶的視覺延展設計大多采用標志的重復性使用方式,機械化痕跡明顯,相較于西方高校的校慶視覺文化,其衍生圖形設計的豐富性有待提高,更沒有充分考慮將學校特色環境納入學校文化展現的視域中,這也致使高校形象僅靠標志的傳播形式,不能達到“以圖飾景,以景傳情”的針對性思路,這也是形象景觀設計理念踐行的必要意義。

3.作為整體形象,高校文化建設與宣傳體系不完善。在西方高校中,例如哈佛大學等大多成立了專門的形象設計及文化產品開發部門,形成了整體的品牌形象研發系統,多樣的文創紀念品在傳遞學校文化內涵的同時,聚化了師生與高校的情感關系。國內高校大多尚未設置品牌形象建設部門,高校形象的開發力度較弱,不能形成較為完善的、持續的品牌建設工作。

值得注意的是,校慶活動所面臨的設計問題不是割裂的,需要總體性看待。大學形象建設是一個長期工程,只有不斷推進對大學文化的挖掘,才能使其作為一種“文化活態”的手段在大學發展進程中持續發揮效益,以達到保持大學鮮活形象的目的。

三、校慶形象景觀的組成部分

從百年奧運歷史來看,奧運形象景觀在多元文化的融合發展中從奧運信息傳遞到民族文化推廣,再到運動品牌文化的綜合提升,逐漸形成了規范化體系。它是通過視覺形象系統化的整體規劃、設計開發、應用推廣與設計管理在內的一體化方案[7]。而這樣的設計思路,也對同樣擁有百余年建設歷史的諸多高校具有借鑒性。

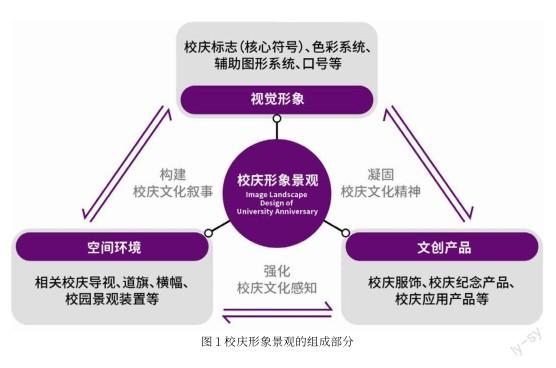

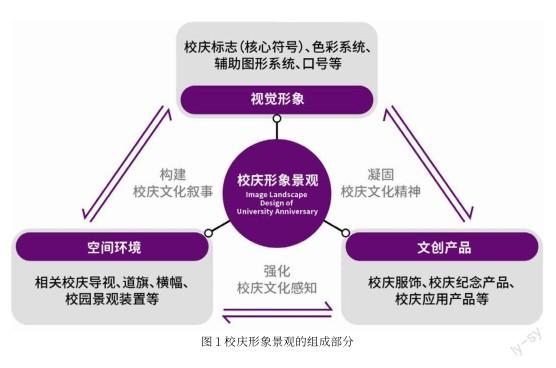

根據奧運形象景觀的構成,主要涵蓋了核心元素與應用體系兩大部分。其中,核心元素包括會徽、色彩系統、吉祥物、核心圖形、口號等,而應用體系則包括獎牌、火炬、服飾和會場景觀應用等并形成相關的規范手冊。相應的,針對大學校慶的形象景觀設計,從視覺形象、空間環境及文創產品3個維度提出,見圖1。

視覺形象是以校慶標志作為核心文化符號所提出的系統性視覺設計運用,是校慶形象景觀構建的基礎,包括校慶標志、色彩系統、輔助圖形系統及口號等組成部分;空間環境是校慶視覺形象系統在校園空間的延展應用,包括校慶導視、道旗、橫幅、校園景觀裝置等組成部分;而文創產品則是通過創新的設計手法將大學文化轉譯為一種產品符號與之進行文化傳遞[8],包括文化服飾、校慶紀念產品、校慶應用產品等。因此,3個維度體現出校慶形象景觀的文化統一性,也對現階段大學發展具有文化展示與愿景宣傳作用。

四、文化再生產的校慶形象景觀設計策略

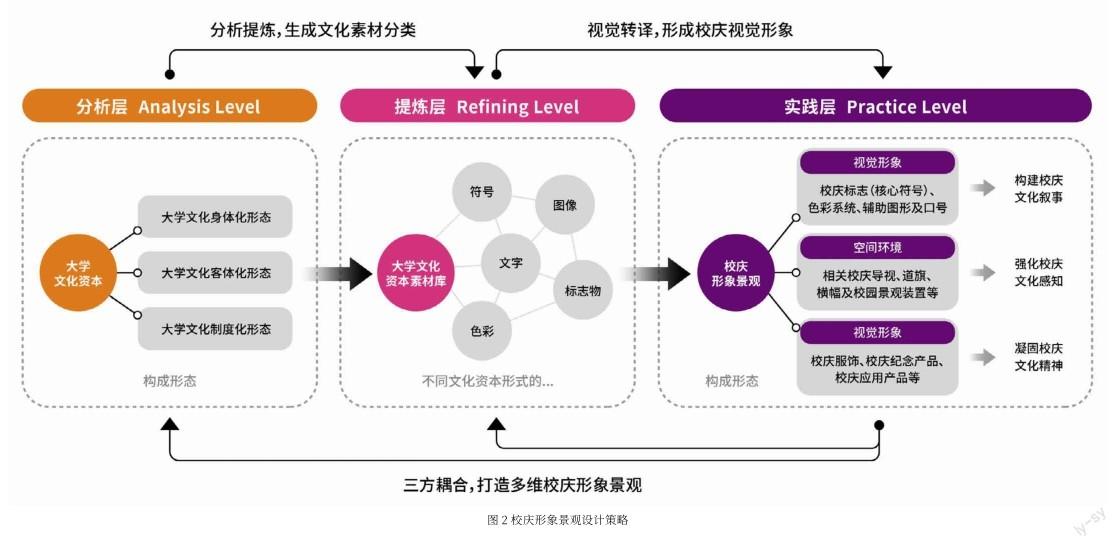

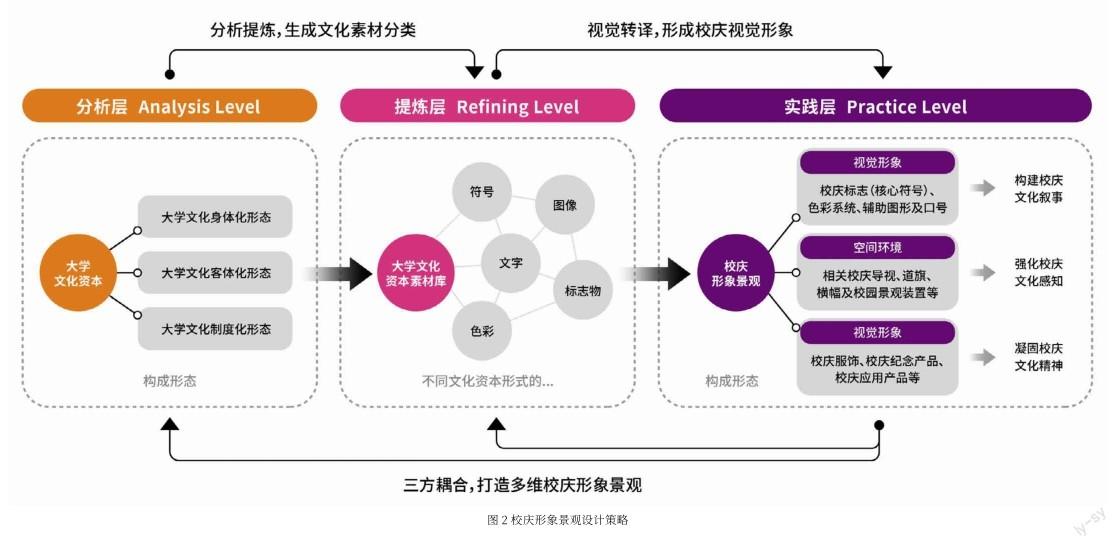

本研究基于文化資本概念,結合校慶形象景觀的組成部分構建以“分析層—提煉層—實踐層”為標準的校慶形象景觀設計策略,見圖2。

(一)分析層:大學文化資本構成

由于教育是遺傳和環境的產物,大學文化是一個國家、民族和教育文化、科學文化和傳統文化等多種文化氛圍的綜合而產生的文化品性的折射和表征[9]。基于文化再生產中的文化資本構成情況,可將大學文化資本分為大學文化的身體化形態、客體化形態和制度化形態。大學文化的身體化形態是指人的身體與精神的契合關系,具體表現為師生的精神品格、審美意趣及所持有的文化知識涵養等;客體化形態意為能夠體現大學文化的具體物質,例如以雕塑、建筑為主的校園景觀和以著作、專利為主的文化產品等;制度化形態則是通過制度流程的標準而獲得的學歷證、資格水平等文化認證,這三方共同構成了大學的文化資本,見圖3。

(二)提煉層:大學文化資本素材庫

大學文化資本素材庫是依托于文化資本分類的狀況提煉而成,更加直觀地展現學校所蘊含的文化元素意象,包括符號、文字、圖像等形式,為校慶文化符號的選擇與創新表達提供了清晰的框架,既可以規避趨同于歷屆校慶設計風格而導致視覺創意重復的記憶不足等問題,又能夠挖掘素材庫的創意連接點突破固有思路,找尋到在當今國際化教育發展語境中適合自身定位的符號表達,以期展現新時代的中國高校形象。

(三)實踐層:視覺、空間及文創的三方耦合設計

為了更加充分的校慶文化表達,校慶形象景觀設計包含了視覺形象識別系統設計、校園空間營造與校慶文創開發三部分,以文化再生產為導向的校慶設計策略其目的不是單純的形象展示,而是利用視覺、空間及文創的三方耦合關系形成多維化的大學文化敘事新體系,從而完成對大學文化符號的當代情感傳遞與意義構建。其具體表現為視覺符號所構建的形象識別系統是校慶形象景觀的基礎,充分發揮了文化再生產的創造性,完美展現了大學形象面貌及精神內涵,形成鮮明的高校形象特色;校慶活動中校園空間設計營造了校慶文化的濃度與氣氛,傳遞出大學文化在公共環境中文化感知與審美體驗的延伸,也是校慶視覺識別系統的立體化應用;校慶文創產品的開發賦予真實物象在特殊日期的紀念屬性,是通過造型、圖案、材質的綜合運用固化而成的大學文化再生產創新應用體現,三方互鑒構成了校慶的形象景觀設計系統。

五、清華大學110周年校慶形象景觀設計

(一)文化資本分析與提煉

鯤鵬搏風雨,水木湛清華。清華大學肇始于國家危難之際,百年來以國家富強、民族振興為目標,奉行自強不息、厚德載物的校訓,堅守言勝于行的校風。新時代的清華全面發展,依托于強大的理工科優勢,注重對新文科、藝術學科的大力建設,形成了文理互鑒、藝科相融的教學理念,為創世界一流大學而不懈奮斗。清華大學110周年校慶以新百年的第一個十年為起點,旨在展現百余年來走過的風雨歷程及新時代教育浪潮中的精神面貌與社會擔當。

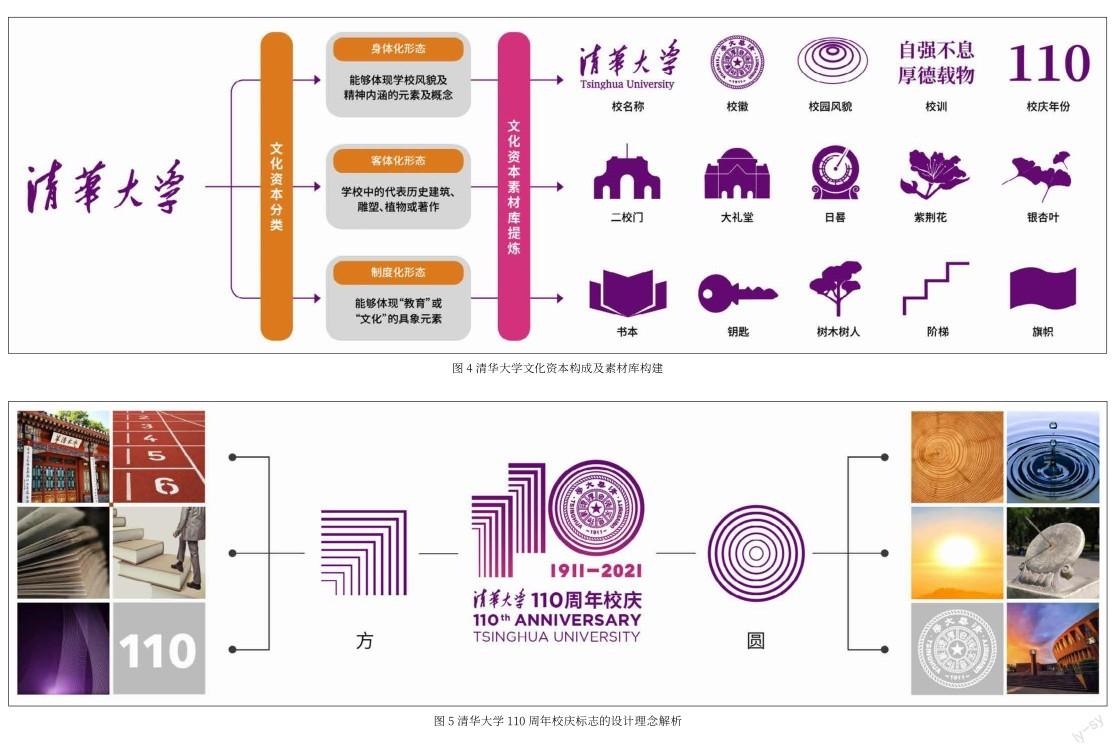

因此,清華大學110周年校慶設計是以充分提煉清華大學文化資本為前提,以選取適宜的文化意象為基礎來構建其形象的。根據文化資本的類型,形成了與之對應的3種形態:(1)能夠體現學校本體風貌及精神內涵元素的身體化形態,如校名稱(中英文)、校徽、色彩及校訓口號等;(2)能夠體現學校發展中所積累的歷史建筑、雕塑、植物或著作等客體化形態,如二校門、日晷、大禮堂、銀杏葉及紫荊花等;(3)能夠體現清華大學的“教育”或“文化”資質相關信息元素的制度化形態,如教育資質、學科屬性等。在此基礎之上,構建其文化資本的相關素材庫,見圖4。

(二)校慶文化的視覺轉譯

1.標志設計的文化彰顯

校慶視覺形象基于共同的文化認知經驗,是真實反映大學教育追求與精神內涵的文化表征,而對其視覺印象的闡釋是以時代向度為基準所折射的公共文化記憶。設計初始,團隊結合文化資本素材庫的構建情況從中選取了多種方向進行視覺嘗試,在與校方的多次匯報探討后,仍希望突出周年紀念的核心概念,最終選擇了“110”作為創意基礎。校慶標志設計共性問題是要體現出學校的歷史積淀、人文精神、文化傳統、辦學理念等內容,每所高校又有其各自的特點[10]。因此,為了更好地展示現代清華的精神風貌,設計團隊以歷史文化為坐標在清華自持的文化素材庫中歸納出“方”與“圓”的概念,同時基于校慶口號“自強成就卓越,創新塑造未來”所描述的“未來愿景”之象,以簡潔的幾何圖形與“110”進行同構從而生成校慶的官方標志設計,這既是現代化視覺轉譯的設計方法,又容納了學科交叉的發展理念,見圖5。

清華大學110周年校慶標志設計源于方與圓的融合有度,取自“水木湛清華”。方,木之堅韌挺拔,是樹德育人的尺規姿態;圓,水之靈動溫婉,是詩書潤澤的氣度胸懷。兩個數字“1”由11根線條組成來呼應110周年主題,第二個“1”高于第一個“1”,營造上升勢態形成臺階,由細向粗的漸變線條看似翻動的書頁,象征著不斷向上攀登求索的知識高峰,體現出清華大學深厚的學術根基。數字“0”由同心圓構成,是水之漣漪、木之年輪之意,代表歲月的軌跡,三圓同心使標志整體展現出方圓相間的和諧秩序。同時,抽象化的線條讓標志更具簡潔年輕的特色,光感漸變的色彩形式寓意著夢想與未來,是高校視覺形象有效的國際化表達方式。

2.輔助圖形的文化敘事

文化敘事圍繞意識觀念展開,意識觀念可以通過文化符號和圈層語言轉化成鮮明的文化敘事。[11]視覺輔助圖形是校慶形象景觀有力的“訴述者”,其文化敘事被認為是大學文化再生產動機與意義傳達的統一。它的建立需要以師生的教育經歷為基準,形成能夠達成共識的視覺符號系統,既能準確展現校慶文化主旨,又易被不同背景的人群所解讀。“方”與“圓”保證了與校慶標志的風格一致,作為基礎元素提出了3種敘事設定方向:大學的穩重感(敘事一)、慶典的活潑感(敘事二)與記憶的懷舊感(敘事三)以融入不同情境使用,見圖6。

其中,敘事方案一強調大學的學科屬性,將方圓以有序的交錯形式規制在網格內,勾勒出一幅水木相依,文理融通,科藝共生之景象。敘事二為了凸顯慶典的歡樂氛圍,依據清華風物在形態上著重拓展了“圓”的文化尺度,以高飽和度的四方連續構圖打造出一種強裝飾性的視覺樣貌,多用于校園特定活動裝飾及文創禮品的包裝上。敘事三則側重于對校友的情感聯結,采取以方圓圖案與清華珍貴的老照片結合的設計方法以激發記憶追溯,讓許久未回的校友體味著“家”的味道。3種不同風格的輔助圖形作為校慶形象景觀設計的符號基礎,豐富了校慶形象的使用尺度與情景。

(三)以形象景觀串聯校慶文化

純視覺符號的語境極易喚起人記憶和思維的運動,從而進行豐富的聯想與移情,并最大化地使人產生沉浸感和認同感[12]。校慶形象景觀中對“文化再生產”的體驗不僅在于良好的視覺符號系統,更需要與人發生直接的關聯,在多元的環境與載體中呈現。

1.空間環境強化校慶文化感知

校園空間環境是校慶文化展現的重要組成部分,面對豐富的空間環境構造,需要對其整合分類來尋找適宜的裝飾契機,通過不同的視覺符號敘事來保持校慶文化平衡的氛圍營造。因此,通過對清華大學校園空間的分析,形成了視覺密度由強至弱的校慶文化空間營造方案,見圖7。

其中,利用道旗以“弱裝飾”手法在自然景色區與學生生活區以點綴應用,避免色彩鮮明的視覺符號干擾其原本的景蘊和生活。而新清華學堂因人流集中成為校慶空間景觀互動體驗的絕佳區域。為了讓校友、觀眾充分融入校慶活動濃重的氛圍中,試圖通過打造視覺立體裝置“清立方”來強化空間的文化體驗。“清立方”立體裝置采用了4個2.5米高的正方體自北向南等距陳列在廣場上,從裝置造型來看,立方體的敦厚穩固滿足安全需求,其造型概念與校慶文化符合的“方”形異曲同工,體現了“厚德載物”的清華校訓。在視覺設計上,采用了較為活潑的敘事方案二,使其在環境信息中以極為醒目的視覺效果吸引人群的注意力,使校慶文化在校園環境中得到延伸,強化了人們的感知度與參與度。

2.文創產品凝固校慶文化精神

產品創新設計需要文化作為支撐,文化資源是設計的根本[13]。同樣的,校慶文化需要更加直觀的傳達方式,文創是人用來體驗文化的重要媒介。以“清華印象”為代表的文創特許品牌為校慶衍生文創產品開發提供了便利的條件。在文創產品開發時,通過設計符號學對文化素材從語意、語構、語用和語境4個維度實現文化資源的轉譯再生[14],以增強用戶對校慶文化精神的共鳴,從而形成了功能性文創產品和紀念性文創產品兩大類別。其中,語意講求產品的外在內容與意義表征;語構是對相關元素使用尺度、布局法則的若干研究;語用著重突出設計過程中文化背景及思維模式的用戶特征;語境則強調了產品交互場景與用戶使用環境的重要性[15]。功能性文創的消費者以校內師生為主,用戶文化背景及使用場景較為固定,設計時更多側重于對產品語構的思考。例如,清華大學110周年主題帆布包設計因充分考慮風格適應性問題而選用了黑白兩色為主打,極致的黑白底色對比襯托了輔助圖形的識別度,從而呈現出中性百搭的質感;校慶主題領帶設計則出于對文化元素展現及制作工藝的平衡考量,在原有的輔助圖形基礎上調整了圖案元素的比例關系及排列秩序以確保校慶文化元素的完整度。另外,紀念性文創作為校慶活動的專屬設計,在整體構思時更加注重語意維度的思考,特別強調大學文化的隱性語意,即與校園文化相關的理念、符號、內涵等隱喻設計[16]。例如,在清華大學110周年校慶文房紀念套裝中,筆擱設計以二校門和銀杏葉的結合重現清華園秋日景色,讓人在日常書寫使用中進行移情來回味清華大學的圖景內涵;而基于清華大學優秀文化遺產的清華簡《算表》系列產品是真實文物等比縮小的高仿呈現,包裝外盒上采用的戰國曾侯乙墓漆器紋飾以古法大漆形制,內部以皮囊包裹形式追溯歷史,紀念冊及外封均配有校慶標志組合圖樣為校慶增添了一抹濃厚的文化色彩,見圖8。

總而言之,清華大學校慶形象景觀整體上呈現出“水木清華”的方圓之美,是對大學文化再生產的創新性表達。通過對清華大學文化符號轉譯所構建的校慶視覺形象,在結合時代發展的需求下,以強有力的文化再生產策略串聯起大學的各個方面匯聚為一個整體形象,共同彰顯了新百年來清華人的新風貌。

結論

清華大學110周年校慶設計實踐是一次對文化再生產的主動性探索,在設計過程中通過對大學文化資本的梳理及文化素材庫的元素提煉,從“文化再生產”視角有效構建了視覺—空間—產品三位一體的大學校慶形象景觀設計策略。但值得注意的是,大學形象作為一種長期建設的過程,其文化也在動態過程中發展更新。校慶形象設計只是階段性的成果,而大學形象的塑造需要有計劃、有目標地執行。面向現階段的教育發展,大學形象應在符合時代語境的前提下與歷史文化以不斷對話來加深思考,展現集文化意涵與教學精神于一體的新時代大學風貌,這既是當代大學的使命所在,也是國家雙一流高校建設在國際教育競爭中的重要一環。清華大學110周年校慶設計作為一種對自身文化基因創新再造的設計思維與方法為大學形象的當代性演繹提供了實踐經驗與路徑參照。

參考文獻

[1]方濡浠.奧林匹克運動會形象景觀設計發展歷程研究[J].美與時代(上),2016(09):58.

[2]劉奕濤.大學校慶的文化再生產功能探析[J].江蘇高教,2014(03):53.

[3]崔岐恩,張曉霞.文化資本:大學文化的符號性解讀[J].江蘇高教,2016(03):49.

[4]鄒海蓉,劉輝.從文化再生產到社會再生產—布迪厄文化資本理論研究述評[J].湖北經濟學院學報(人文社會科學版),2011,8(12):15.

[5]袁廣林.大學校慶:文化與形象的再生產[J].教育評論,2011(04):9.

[6]戴瑞,何星池.新媒體環境下高校校慶品牌可變式設計研究[J].湖州師范學院學報,2020,42(07):111.

[7]何潔,原博.和諧之美—北京奧運會形象景觀與國家形象塑造[J].裝飾,2011(05):17.

[8]孫文溪,孫諾亞,張祖耀.基于用戶價值共創和文化傳遞的文創產品設計研究[J].設計,2022,35(24):96.

[9]方耀楣.大學文化氛圍的東西方比較[J].比較教育研究,1994(06):1-6.

[10]戴晶晶.高校校慶標志的探索與實踐—以中國戲曲學院建校70周年標志設計為例[J].設計,2022,35(16):103.

[11]錢佳偉,鞏淼淼.面向文化認同的敘事體驗設計策略[J].設計,2021,34(09):87.

[12]陳洛奇,馬賽,范寅良.國家形象展示中的場域性空間符號研究—以天安門廣場“紅飄帶”設計為例[J].裝飾,2020(10):85.

[13]柳冠中.中國工業設計產業結構機制思考[J].設計,2013,194(10):155-163.

[14]賀雪梅,曹廷蕾.面向設計載體的文化資源轉譯再生設計研究[J].包裝工程,2008,39(20):16.

[15]朱上上,羅士鑒.產品設計中基于設計符號學的文物元素再造[J].浙江大學學報(工學版),2013,47(11):2067.

[16]鄧相軍,陳睿博,汪曉春,劉茵.高校文創產品的文化因子與感知價值相關性研究[J].中國高等教育,2018(23):47.