兩宋時期釋迦苦行“鵲巢于頂”“蘆芽穿膝”的文本與圖像分析①

齊慶媛(北京服裝學院,北京 100029)

釋迦出家,經過六年苦行,降伏魔眾,成就佛道。苦行之時,釋迦端坐,日食一麻一麥,形體羸瘦,皮骨相連,此種情形令人動容,由此誕生出釋迦苦行像。

釋迦苦行像是佛教美術表現的重要題材,在犍陀羅地區和中國均有大量遺存,并引發了學界關注。金申先生進行了專題研究,著重論述了犍陀羅3—4世紀釋迦苦行像,在十六國至北魏傳播到河西走廊石窟和云岡石窟的發展脈絡,并簡略提及唐代及其以降相關文獻和圖像,[1]為進一步研究提供諸多便利。

筆者在考察陜西甘泉蘭家川石窟北宋浮雕圖像時,[2]識別出釋迦苦行像的新特征,即頭頂鳥巢、蘆芽穿膝,結合文獻記載將之命名為釋迦苦行“鵲巢于頂”“蘆芽穿膝”圖像,并進行簡要分析。爾后,筆者在持續收集資料時發現,兩宋時期相關文本和圖像極為豐富,遺憾的是尚無專論。因此,本文盡可能進行系統梳理,擴充學界以往對釋迦苦行的認知范圍。

一、佛傳經典記述釋迦苦行情節

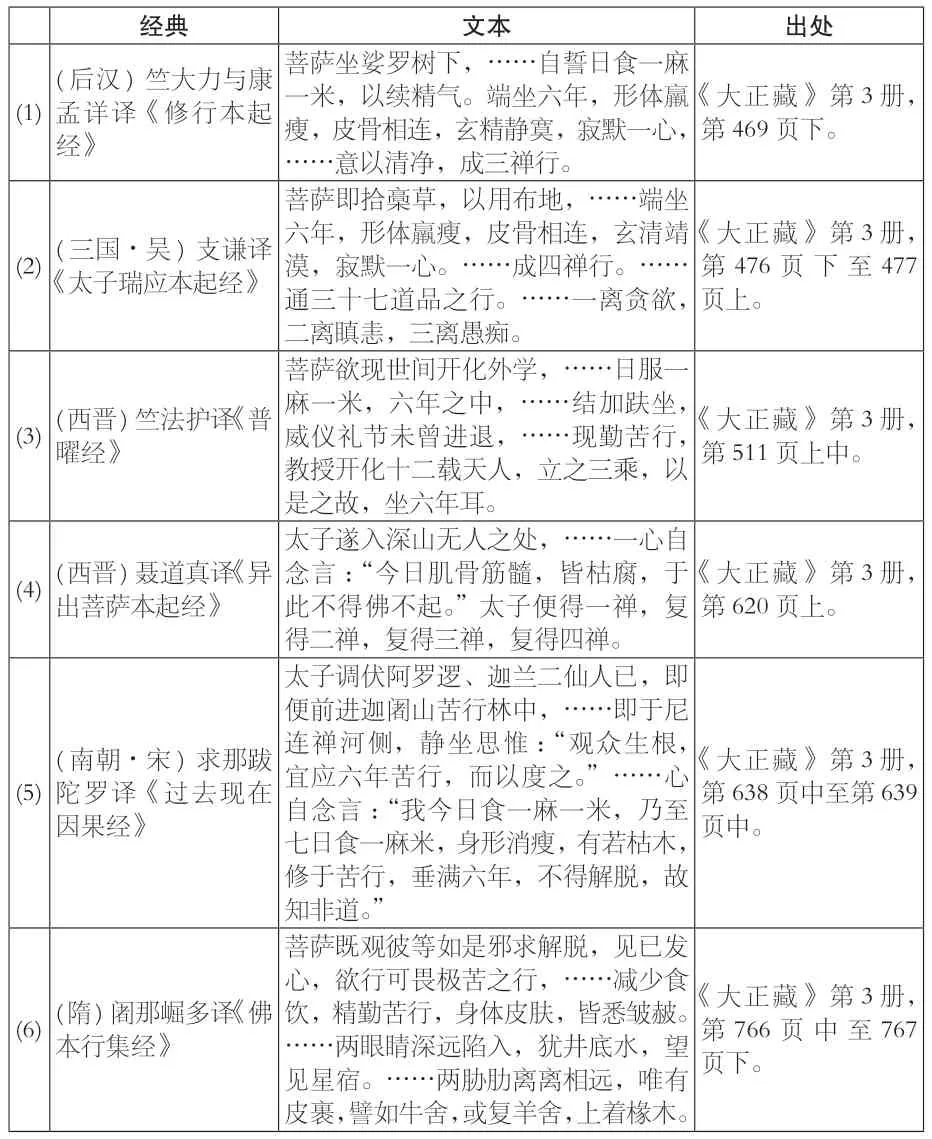

六年苦行是釋迦成佛悟道的關鍵環節,在大藏經諸佛傳經典中均有記述,筆者梳理了八種漢譯佛傳經典(表1),得出對釋迦苦行的整體認識。

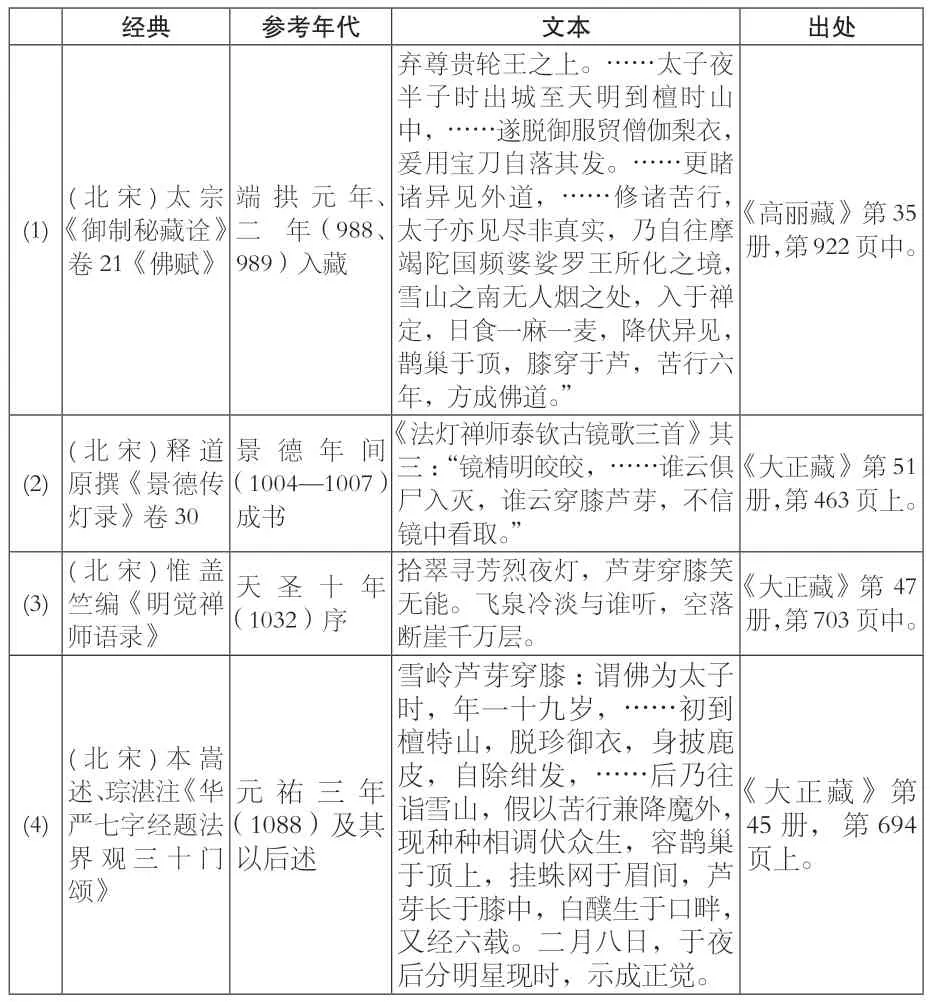

表1 諸佛傳經典記述釋迦苦行情節

(7)(唐) 地婆訶羅譯《方廣大莊嚴經》菩薩復作是念,世間若沙門婆羅門,以斷食法而為苦者,我今復欲降伏彼故日食一麥。……身體羸瘦如阿斯樹,肉盡肋現如壞屋椽,脊骨連露如筇竹節,眼目欠陷如井底星,頭頂銷枯如暴干瓠,……菩薩六年苦行之時,于四威儀曾不失壞,……結加趺坐身心不動。《大正藏》第3冊,第581頁中下。(8)(宋) 法賢譯《佛說眾許摩訶帝經》節所食身轉羸惡,兩目深陷如井現星,菩薩爾時心無苦惱,亦無退失,發精進意,念定現前,專注一心,引發無漏亦不現行。……而復思惟:“此行非真,未至究竟。”《大正藏》第3冊,第949頁上。

其一,苦行的表現,端坐六年,日食一麻一麥,形體羸瘦,皮骨相連,脊骨連露,眼目深陷,身心不動,不壞威儀。其二,苦行的成就,寂默一心,成三禪行、四禪行,乃至通三十七道品,離貪嗔癡三毒。其三,苦行的目的,破除外道以自餓等苦行方式為解脫途徑的知見,用極苦之行證明苦行非菩提因。概括而言,釋迦苦行具有修行和教化的雙重意涵,這在《大智度論》③龍樹造、(后秦) 鳩摩羅什譯《大智度論》:“今世因緣,諸外道等信著苦行,若佛不六年苦行,則人不信。……有外道苦行者,或三月、半歲、一歲,無能六年日食一麻一米者。諸外道謂此為苦行之極,是人若言無道,真無道也。于是信受,皆入正道。”《大正藏》第25冊,第341頁中。中也有精辟論述。但是,上述諸佛傳經典描述釋迦苦行時,均不見“鵲巢于頂”“蘆芽穿膝”的記載。

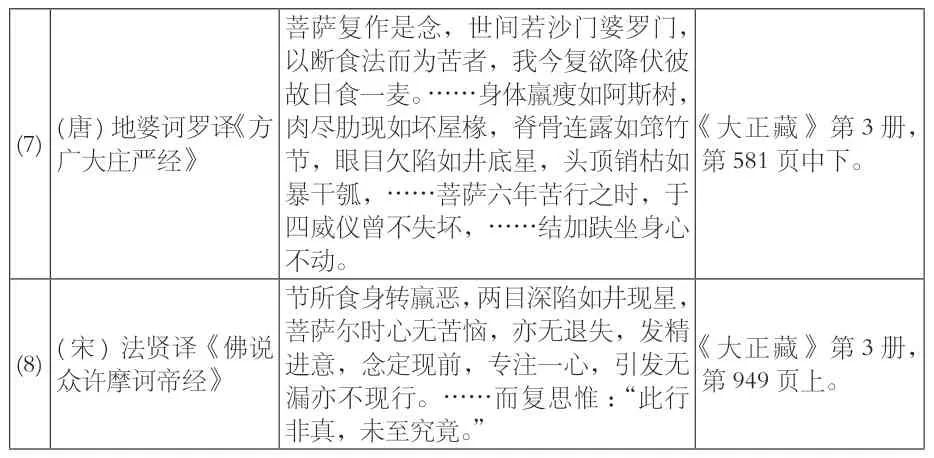

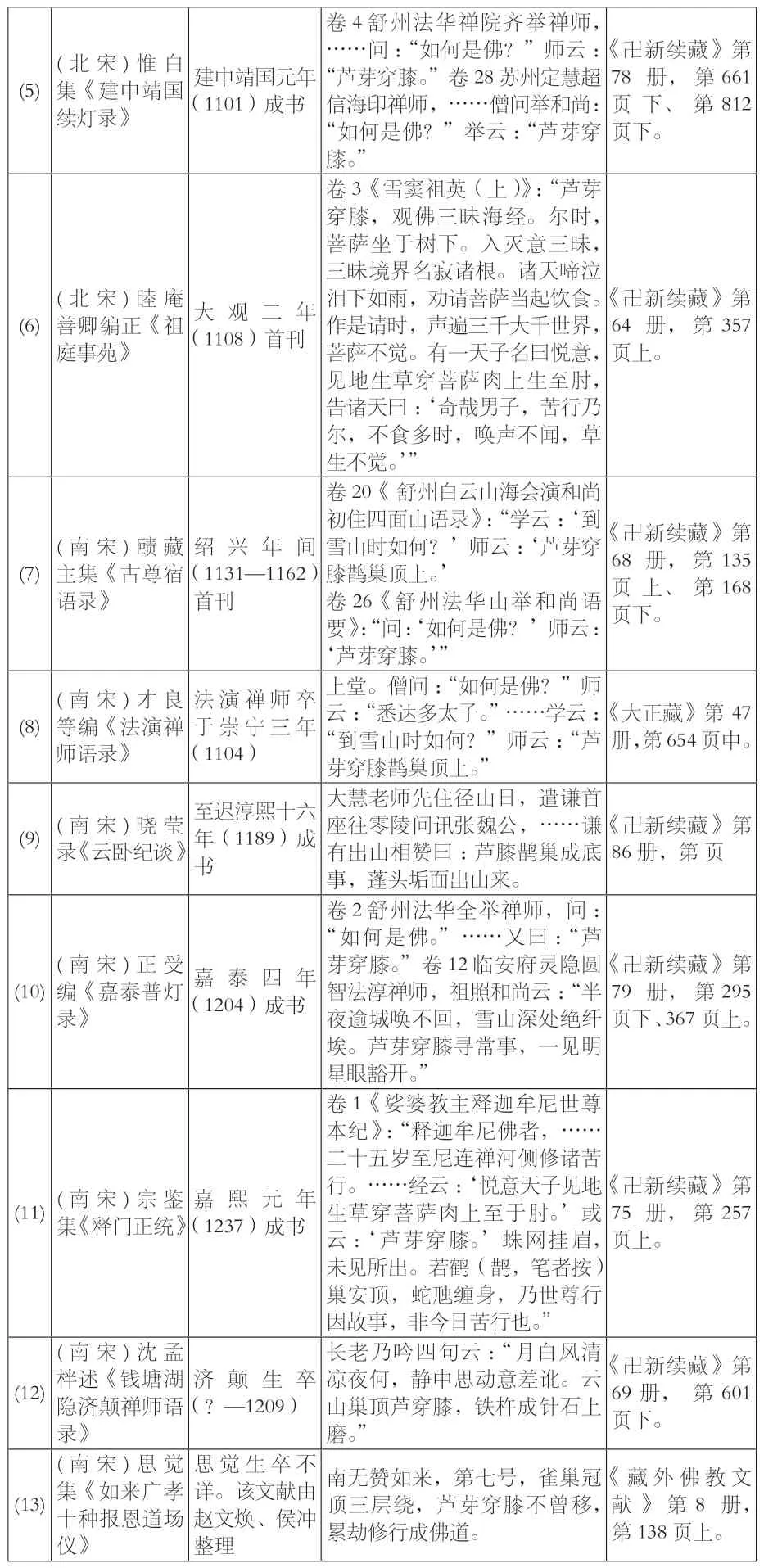

釋迦修持常人無法企及的極苦之行,其堅韌頑強的毅力震撼人心。犍陀羅美術多采用寫實手法塑造釋迦苦行像(圖1),將冥想的神情、瘦骨嶙峋的身形、清晰可見的血管表現得淋漓盡致,反映出工匠對人體結構的充分了解和把握。釋迦苦行像在東傳過程中,雖然對形體結構的刻畫逐漸衰落(圖2),但是依然予人枯骨消瘦之感,并沒有擺脫佛傳經典所述形象特征。犍陀羅與中國3—5世紀釋迦苦行像不見“鵲巢于頂”“蘆芽穿膝”表現,這意味著應該跳出佛傳經典范疇,探索釋迦苦行的新發展。

圖1 犍陀羅希克里(sikri)出土釋迦苦行像,2—3世紀

圖2 永靖炳靈寺第169窟釋迦苦行像,西秦

二、兩宋時期釋迦苦行“鵲巢于頂”“蘆芽穿膝”的文本分析

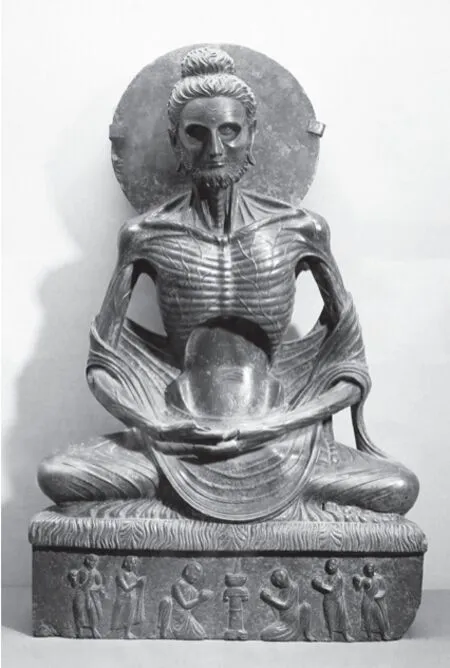

筆者通過查找大量佛教文獻得知,兩宋時期是釋迦苦行“鵲巢于頂”“蘆芽穿膝”文本的形成與發展階段。按照文獻出現的先后順序,整理形成表2,①表2引用文獻已經注明出處,正文中再次引用相同文獻時不再重復出注。再結合相關資料從以下三方面進行分析。

表2 兩宋時期佛教文獻中釋迦苦行“鵲巢于頂”“蘆芽穿膝”的記載

(5)(北宋)惟白集《建中靖國續燈錄》建中靖國元年(1101)成書卷4舒州法華禪院齊舉禪師,……問:“如何是佛?”師云:“蘆芽穿膝。”卷28蘇州定慧超信海印禪師,……僧問舉和尚:“如何是佛?”舉云:“蘆芽穿膝。”《卍新續藏》第78 冊,第661頁下、第812頁下。(6)(北宋)睦庵善卿編正《祖庭事苑》大觀二年(1108)首刊卷3《雪竇祖英(上)》:“蘆芽穿膝,觀佛三昧海經。爾時,菩薩坐于樹下。入滅意三昧,三昧境界名寂諸根。諸天啼泣淚下如雨,勸請菩薩當起飲食。作是請時,聲遍三千大千世界,菩薩不覺。有一天子名曰悅意,見地生草穿菩薩肉上生至肘,告諸天曰:‘奇哉男子,苦行乃爾,不食多時,喚聲不聞,草生不覺。’”《卍新續藏》第64 冊,第 357頁上。(7)(南宋)賾藏主集《古尊宿語錄》紹興年間(1131—1162)首刊卷20《 舒州白云山海會演和尚初住四面山語錄》:“學云:‘到雪山時如何?’師云:‘蘆芽穿膝鵲巢頂上。’卷26《舒州法華山舉和尚語要》:“問:‘如何是佛?’師云:‘蘆芽穿膝。’”《卍新續藏》第68 冊,第 135頁上、第168頁下。(8)(南宋)才良等編《法演禪師語錄》法演禪師卒于崇寧三年(1104)上堂。僧問:“如何是佛?”師云:“悉達多太子。” ……學云:“到雪山時如何?”師云:“蘆芽穿膝鵲巢頂上。”《大正藏》第 47冊,第654頁中。(9)(南宋)曉瑩錄《云臥紀談》至遲淳熙十六年(1189)成書大慧老師先住徑山日,遣謙首座往零陵問訊張魏公,……謙有出山相贊曰:蘆膝鵲巢成底事,蓬頭垢面出山來。《卍新續藏》第86 冊,第 頁(10)(南宋)正受編《嘉泰普燈錄》嘉泰四年(1204)成書卷2舒州法華全舉禪師,問:“如何是佛。”……又曰:“蘆芽穿膝。”卷12臨安府靈隱圓智法淳禪師,祖照和尚云:“半夜逾城喚不回,雪山深處絕纖埃。蘆芽穿膝尋常事,一見明星眼豁開。”《卍新續藏》第79 冊,第295頁下、367頁上。(11)(南宋)宗鑒集《釋門正統》嘉熙元年(1237)成書卷1《娑婆教主釋迦牟尼世尊本紀》:“釋迦牟尼佛者,……二十五歲至尼連禪河側修諸苦行。……經云:‘悅意天子見地生草穿菩薩肉上至于肘。’或云:‘蘆芽穿膝。’蛛網掛眉,未見所出。若鶴(鵲,筆者按)巢安頂,蛇虺纏身,乃世尊行因故事,非今日苦行也。”《卍新續藏》第75 冊,第 257頁上。(12)(南宋)沈孟柈述《錢塘湖隱濟顛禪師語錄》濟顛生卒(?—1209)長老乃吟四句云:“月白風清涼夜何,靜中思動意差訛。云山巢頂蘆穿膝,鐵杵成針石上磨。”《卍新續藏》第69冊,第601頁下。(13)(南宋)思覺集《如來廣孝十種報恩道場儀》思覺生卒不詳。該文獻由趙文煥、侯沖整理南無贊如來,第七號,雀巢冠頂三層繞,蘆芽穿膝不曾移,累劫修行成佛道。《藏外佛教文獻》第 8 冊,第138頁上。

其一,文本的形成。釋迦苦行“鵲巢于頂”“蘆芽穿膝”,已知最早記載見于《御制秘藏詮》之《佛賦》,其文曰:“(太子)入于禪定,日食一麻一麥,降伏異見,鵲巢于頂,膝穿于蘆,苦行六年,方成佛道。”《御制秘藏詮》是宋太宗趙炅(976—997在位)將佛教的深奧法意,以詩賦形式加以詮釋,再命京城(開封)60余位義學文章僧注解后的書刊,共30卷,包括《秘藏詮》20卷 、《秘藏詮佛賦、歌行》1卷 ,在端拱元年(988)編聯入藏(即《開寶藏》),《秘藏詮幽隱律詩》4卷、《秘藏詮懷感詩》4卷、《秘藏詮懷感回文詩》1卷,在端拱二年(989)編聯入藏。《佛賦》中“鵲巢于頂,膝穿于蘆,苦行六年”等,即是對“棄尊貴輪王之上”所作的注解。“鵲巢于頂,膝穿于蘆”通過外在事物反襯釋迦苦行端坐之久不失定心的堅韌精神,較之佛傳經典僅僅描述釋迦自身羸瘦形態更富于感染力,從而成了釋迦苦行新特征。在兩宋時期佛教文獻中,“鵲巢于頂”少數稱為“鵲巢安頂”“雀巢冠頂”,“膝穿于蘆”少數稱為“穿膝蘆芽”,多數為“蘆芽穿膝”。

北宋睦庵善卿編正《祖庭事苑》卷3《雪竇祖英(上)》明確指出“蘆芽穿膝”的出處:“觀佛三昧海經。爾時,菩薩坐于樹下,入滅意三昧。……有一天子名曰悅意,見地生草穿菩薩肉上生至肘。告諸天曰:‘奇哉男子,苦行乃爾,不食多時,喚聲不聞,草生不覺。’”《觀佛三昧海經》即東晉佛陀跋陀羅譯《佛說觀佛三昧海經》,上述經文在后來的佛教典籍中或被概括使用,或被直接引用。如隋智顗《妙法蓮華經文句》卷7載:“釋迦苦行六年,草生攢髀至肘不覺,諸天哭喚動地不聞,移坐得道。”[3]唐道世《法苑珠林》卷11《草座部》則援用了《佛說觀佛三昧海經》的原文。[4]這說明佛教人士對釋迦苦行時草穿其肉生至肘的意象并不陌生。

北宋釋道原撰《景德傳燈錄》卷30《法燈禪師泰欽古鏡歌三首》其三:“誰云俱尸入滅,誰云穿膝蘆芽,不信鏡中看取。” 法燈禪師(909—974),是禪宗法眼宗創始人文益禪師的傳人之一,終居金陵古清涼寺。《景德傳燈錄》成書于宋真宗景德年間(1004—1007),距離法燈禪師的卒年僅30余年,所載其詩歌基本可靠,說明至遲在五代宋初,“見地生草穿菩薩肉上生至肘”的意象已經被概括為“穿膝蘆芽”,并逐漸流行開來。當宋初京城60余位義學文章僧為《秘藏詮佛賦、歌行》作注解時,自然使用了相近詞匯“膝穿于蘆”。北宋中期及其以降,基本固定為“蘆芽穿膝”,雪竇重顯禪師起到的作用不容忽視。無論是《祖庭事苑》卷3《雪竇祖英(上)》,還是《明覺禪師語錄》對“蘆芽穿膝”的記載,均指向同一人,明覺禪師即雪竇重顯(980—1052),為禪宗云門宗第四代祖師,獲賜明覺大師謚號,在叢林中享有盛譽,其足跡遍布長江中下游地區。

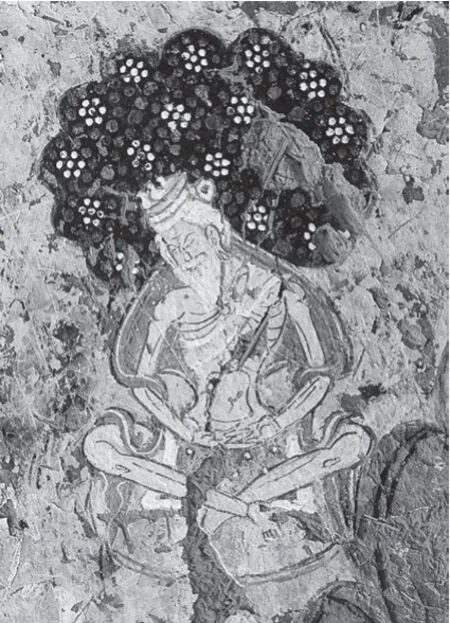

南宋宗鑒集《釋門正統》卷1《娑婆教主釋迦牟尼世尊本紀》再次指出“蘆芽穿膝”的出處,即《佛說觀佛三昧海經》“悅意天子見地生草穿菩薩肉上至于肘”,并點明“鶴(鵲,筆者按)巢安頂,蛇虺纏身,乃世尊行因故事,非今日苦行也”。“鵲巢于頂”是釋迦因地(前生)修行事跡,與之相符的是尚阇梨本生故事。前秦僧伽跋澄等譯《僧伽羅剎所集經》卷上載:“是時菩薩長夜之中有此慈心,……于彼端坐思惟不移動,鳥巢頂上,覺知鳥在頂上乳,恒恐懷怖懼卵墜落,身不移動。是時便觀察,便舍身而行彼處不動,善殷勤力生,樂攝彼。是時鳥已生翅,已生翅未能飛,終不舍去。”[5]龍樹造、后秦鳩摩羅什譯《大智度論》卷17:“釋迦文尼佛,本為螺髻仙人,名尚阇梨,常行第四禪,出入息斷,在一樹下坐,兀然不動。鳥見如此,謂之為木,即于髻中生卵。是菩薩從禪覺,知頭上有鳥卵,即自思惟:若我起動,鳥母必不復來;鳥母不來,鳥卵必壞。即還入禪,至鳥子飛去,爾乃起。”[6]188釋迦佛前生尚阇梨仙人修習禪定,心懷慈悲頂鳥不動,其圖像在西域石窟5—8世紀壁畫中流行開來,如拜城克孜爾石窟第38窟壁畫(圖3)。

圖3 克孜爾石窟第38窟壁畫尚阇梨仙人本生,7世紀

佛本生故事數量眾多,為什么釋迦苦行借鑒尚阇梨本生而非其他?《大智度論》卷8載:“禪波羅蜜云何滿?……如尚阇梨仙人,坐禪時無出入息,鳥于螺髻中生子,不動不搖,乃至鳥子飛去。’”[6]89北宋知禮述《觀音玄義記》卷3載:“尚阇梨得第四禪出入息斷,鳥謂為木于髻生卵,定起欲行恐鳥母不來,即更入禪鳥飛方起,是禪滿相。”[7]尚阇梨得第四禪頂鳥不動,代表禪相圓滿,佛傳經典提及釋迦六年苦行得四禪行,也意味著禪相圓滿,兩者意涵相同。

其二,文本的流行。根據表2得知,釋迦苦行“鵲巢于頂”“蘆芽穿膝”的文本,主要集中于佛教史傳、禪林僧史燈錄、語錄與筆記,少數出自注疏,而與文本關聯的人物絕大多數為禪僧,下文選取與文本流傳密切相關的幾位僧人進行分析。

本嵩,京人(今河南開封人),始學《華嚴》大經,后參訪諸祖禪林,神宗元豐六年(1083)隱于嵩山,后于元祐三年(1088)年應張商英之請入開封,為禪、教兩宗講華嚴法界觀,賜廣智大師號。[8]本嵩作為北宋京城名僧,很可能熟知編入大藏經的皇家書刊《御制秘藏詮》。其《華嚴七字經題法界觀三十門頌》“容鵲巢于頂上,掛蛛網于眉間,蘆芽長于膝中,白醭生于口畔”,也許是在《御制秘藏詮》“鵲巢于頂,膝穿于蘆”基礎上進行了創新發展。

舒州法華齊舉、舒州法華全舉禪師是同一人,北宋臨濟宗七世禪僧,為汾陽善昭(947—1024)之法嗣,初住龍舒(今安徽太湖縣)之法華寺, 晚年移居白云海會寺。其在汾陽善昭處受法后,曾遍訪云門宗雪竇重顯等禪師。數則文獻記載法華全舉相同語錄“問:‘如何是佛。’師云:‘蘆芽穿膝’”,只言及“蘆芽穿膝”,未提及“鵲巢于頂”,這與雪竇重顯一致。

舒州白云山海會演和尚即法演禪師(?—1104),北宋臨濟宗十世禪僧,嗣舒州白云守端禪師,得法后,先在舒州四面山(今安徽省太湖縣)開堂說法,次住舒州潛山(安徽省潛山市),后回到舒州白云山海會寺,最后入住黃梅五祖寺。“學云:‘到雪山時如何。’師云:‘蘆芽穿膝,鵲巢頂上。’”是法演禪師初住四面山時的語錄。

與文本關聯的還有諸多禪僧,如臨濟宗十二世徑山大慧宗杲禪師(1089—1163),臨濟宗十三世湖隱濟顛書記禪師(?—1209),以及云門宗七世長蘆祖照道和禪師(1057—1124)等,在此不再贅述。宋代禪宗發達,僧人修禪打坐蔚然成風,“鵲巢于頂”“蘆芽穿膝”含有“端坐不動定久忘形之意” ,①(元)普度編《廬山蓮宗寶鑒》卷10載:“我佛釋迦世尊千生煉行。……苦行六年,睹見明星悟道成佛。……至于鵲巢頂上,蘆芽穿膝之類,皆當年實事初無表法,止是端坐不動定久忘形之意。”(《大正藏》第47冊,第351頁中)很容易引起禪僧的共鳴。文本多數出自禪師語錄及詩歌,或許又與當時文字禪的興盛有關。

其三,文本的意涵。基于表2探討“鵲巢于頂”“蘆芽穿膝”的思想內涵。《御制秘藏詮》“鵲巢于頂,膝穿于蘆,苦行六年”之后并沒有降伏魔眾之語,而是緊隨“方成佛道”,這難免讓人產生一種模糊認識,即“鵲巢于頂”“蘆芽穿膝”與成佛相呼應。這種內涵在全舉禪師語錄“問:‘如何是佛?’師云:‘蘆芽穿膝。’”中似乎更加明確。另一種內涵則為釋迦苦行的外在表現或方便示現,其目的是降伏異見外道。法演禪師語錄“學云:‘到雪山時如何?’師云:‘蘆芽穿膝,鵲巢頂上。’”說明“鵲巢于頂”“蘆芽穿膝”僅僅是釋迦進入雪山苦行的表現。《華嚴七字經題法界觀三十門頌》“假以苦行兼降魔外,現種種相調伏眾生,容鵲巢于頂上,……蘆芽長于膝中”,這與佛傳對苦行的認識相似,均有降伏外道之意。

釋迦苦行“鵲巢于頂”“蘆芽穿膝”還影響到金代禪寺。金皇統六年(1146)《香積寺如來佛像碑銘》,由住持汾州(今汾陽市)天寧禪寺傳法賜紫妙聰大師了覺撰,曰:“原夫釋迦文佛,……隱雪嶺六載之羈凄,不知余閏之年,頂上鵲巢,不知大小之月,(膝,筆者按)內穿蘆。”[9]上文提及,釋迦苦行“鵲巢于頂”“蘆芽穿膝”得益于汾陽善昭嗣法子孫的推廣,勢必風靡汾陽一帶,該碑銘大概在此背景下產生。

還有一文化現象值得提及,“蘆芽穿膝”進而被道教借用。金代王重陽《重陽真人金關玉鎖訣》載:“先用蘆芽穿膝之法,烹氣沖寶爐骨,運氣直至涌泉,補于二足,然后七返還丹之法。”[10]“蘆芽穿膝”演變成道家運氣之術,影響至后世,故有明代袾宏溯源之論。①(明)袾宏《云棲法匯》載:“世傳佛苦行時,鵲巢頂上,蘆穿膝中,修養家以為運氣之術,此訛也。深入禪定,鵲巢不知,蘆穿不覺,紀實而已。”(《嘉興藏》第 33冊,第77頁下)

三、兩宋時期釋迦苦行“鵲巢于頂”“蘆芽穿膝”的圖像分析

在分析兩宋時期圖像前,有必要先來對比敦煌莫高窟藏經洞出土的兩幅8、9世紀絹本設色佛傳圖之苦行像。編號S.Painting 100的佛傳圖,②大英博物館藏。ロデリック·ウィットフィールド(Roderick Whitfield)編集《西域美術·大英博物館スタイン·コレクション1敦煌絵畫Ⅰ》,東京:講談社,1982年,圖版39-1。自上而下表現五人追侍、釋迦苦行、尼連禪河沐浴。編號S.Painting 97的佛傳圖,③大英博物館藏。前引《西域美術·大英博物館スタイン·コレクション1敦煌絵畫Ⅰ》圖38-1。自上而下表現白馬吻足、剃發與五人追侍、釋迦苦行。兩例釋迦苦行像均雙手施禪定印,結跏趺坐于山中巖石上。前者發髻高聳,身體大部袒露,形體羸瘦,肉盡肋現,承襲以往傳統。后者形體依然羸瘦,但是不再刻畫肋骨,更顯著的變化是頭頂鳥巢,開啟了新造型。

至兩宋時期,釋迦苦行像形成一種全新式樣,同時含有“鵲巢于頂”與“蘆芽穿膝”兩個因素,已知五例,包括版畫、浮雕、壁畫多種藝術形式。根據圖像的思想內涵可以分為兩類,一類象征成佛,另一類表現六年苦行。

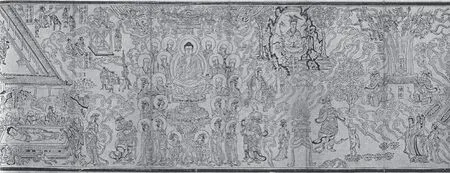

第一類,象征成佛。實例一,宋刊本鳩摩羅什譯《妙法蓮華經》卷1扉畫之“伽那(耶)城坐于菩提樹”圖像(圖4)。《妙法蓮華經》,經摺裝,編號故佛000694-700,卷1附扉畫一幅。圖像中段描繪釋迦佛于靈鷲山說法。左側(以圖像自身為基準判斷左右方向,全文皆同)表現釋迦誕生場景,分別有摩耶夫人(題記“佛母”),佛誕生時七步生蓮,龍王為其灌沐(題記“九龍吐水”),另有逾城出家(題記“太子出于釋宮”)、菩提伽耶禪修(題記“伽那﹝耶﹞城坐于菩提樹”)場景。右側下方描繪釋迦佛涅槃,上方題記“兵戰有功賜予象馬”“年始二十五示人百歲子”“好色香藥與子令服”。鐘子寅先生根據該刊本的書體、繪畫風格與內容,推測其年代約為北宋中期,指出此幅畫題都出自《妙法蓮華經》卷5,并且注意到 “伽那(耶)城坐于菩提樹”畫面釋迦頭頂有兩只鳥在筑巢,認為源自《僧伽羅剎所集經》的典故。[11]筆者認為該圖像還可以作進一層闡釋。

圖4 宋刊本鳩摩羅什譯《妙法蓮華經》卷1扉畫,臺北故宮博物院藏

眾所周知,釋迦在菩提樹下成佛,“伽那(耶)城坐于菩提樹”圖像實際表現釋迦成道,然而,其與通常所見降魔成道圖像差異顯著。釋迦瞑目,肩覆鹿皮衣,兩手攏于袖中,結跏趺坐于蒲草之上,其身后探出猛獸。兩只鵲鳥在頭頂筑巢,細長蘆葦從地而生穿過右膝,尖狀蘆芽從左膝處生出,這是對兩宋時期釋迦苦行“鵲巢于頂”“蘆芽穿膝”文本的生動詮釋。鹿皮衣,即釋迦出家后與獵人交換之服。蒲草即刈草人布施的吉祥草,釋迦于此草座成正等覺。猛獸代表釋迦修行環境之險惡。釋迦身著鹿皮衣與“鵲巢于頂”“蘆芽穿膝”造型相結合,見于《華嚴七字經題法界觀三十門頌》等佛教典籍(見表2)。由于“伽那(耶)城坐于菩提樹”圖像的內涵是釋迦成道,那么,此處“鵲巢于頂”“蘆芽穿膝”也不僅僅代表苦行,而是象征成佛。

回填黏土時,根據選定的黏土及夯實工具,預先做夯實試驗,以確定鋪土厚度、土的最佳含水量、夯打遍數等主要參數,經監理工程師批準確認后,作為控制正式回填的標準。回填過程中嚴格控制鋪土厚度,嚴格按確定的夯打遍數和行進速度確保充分夯實。

釋迦苦行“鵲巢于頂”“蘆芽穿膝”圖像,為什么出現在版畫作品中?筆者認為可能與宋太宗《御制秘藏詮》的刊印有關。其單行本的刊刻始于端拱元年(988)十二月,于第二年(989)完成,其中(含《佛賦、歌行》)有近百幅版畫插圖。[12]這意味著《佛賦》中文本“鵲巢于頂,膝穿于蘆,苦行六年,方成佛道”極有可能配備了相應的插圖,以至被其后同類版畫插圖效仿。

實例二,甘泉蘭家川石窟北宋中期浮雕釋迦苦行圖像。該石窟為單窟,后壁浮雕一佛二脅侍菩薩與十六羅漢像;由內而外,左壁依次浮雕觀音救難圖像、騎獅文殊組像、天王像;右壁浮雕佛傳圖像、乘象普賢組像、天王像。

右壁佛傳圖像可以分為三個場面(圖5)。場面①位于下方右側,表現白馬吻足情景,倚坐者為釋迦,站立者為車匿。場面②位于下方左側,表現五人追侍情景,倚坐者為釋迦,其余恰好五人。場面③位于上方,釋迦在兩棵高大樹木下結跏趺坐,赤裸上身,雙手施禪定印。從其頭頂邊緣闊大與殘存痕跡推測表現了鳥巢,左上方一只鵲鳥正朝向鳥巢飛來。其右膝處生長出嫩芽至肘部,表現釋迦苦行“鵲巢于頂”“蘆芽穿膝”情景。由于該佛傳圖像沒有表現降魔成道,場面③很可能象征成佛。此佛傳圖像與其他圖像組合,表述成佛、說法、傳法、菩薩救濟等多種思想觀念。

第二類,表現六年苦行。實例一, 美國沃爾特斯藝術館(The Walters Art Museum)藏11世紀嵌板浮雕釋迦苦行圖像。據沃爾特斯藝術館官網介紹,嵌板浮雕為佛教戰爭與樂舞圖像,出自中國北方遼代佛塔建筑構件,凡15塊,由亨利·沃爾特斯(Henry Walters)購得。經筆者辨識,此15塊嵌板浮雕應為佛傳圖像,按目前排列順序自右而左,自上而下依次編號1至15(圖6)。1號刻畫凈飯王端坐于椅。2、3號為釋迦學武練藝,箭貫七鼓的局部情景。5號刻畫一女子,所屬情節不明。6、7號推測為釋迦太子與白馬犍陟。8號應為摩耶夫人懷抱剛出生的釋迦太子。9號刻畫釋迦太子坐于巖石,手持剃刀,可能表現了進入深山剃發情景。10、11號刻畫兩身伎樂天人。12、15號各刻畫一身飛天,應為一組。伎樂天人與飛天所屬情景不明。

圖6 嵌板浮雕佛傳圖像,美國沃爾特斯藝術館藏,遼代,11世紀

13、14與4號根據圖像邊緣痕跡可以拼接成一組(圖7),釋迦兩手交叉,結跏趺坐于巖石蒲草之上,神態安詳,上身袒裸,胸部肌肉略隆起,不再給人形銷骨立之感,頭頂一只鵲鳥正在筑巢,兩膝處穿出蘆葦,釋迦右側佇立一只猿猴捧果供養,猿猴上方一只鵲鳥從樹干銜來枝條,此組圖像內容無疑是釋迦苦行“鵲巢于頂”“蘆芽穿膝”。15塊嵌板浮雕圖像包含了釋迦出生、學武練藝、出家、剃發、苦行等故事情節,所屬佛塔嵌板浮雕極有可能完整地表現了釋迦的一生,故推測“鵲巢于頂”“蘆芽穿膝”僅作為六年苦行表現。

圖7 嵌板浮雕釋迦苦行圖像,美國沃爾特斯藝術館藏,遼代,11世紀

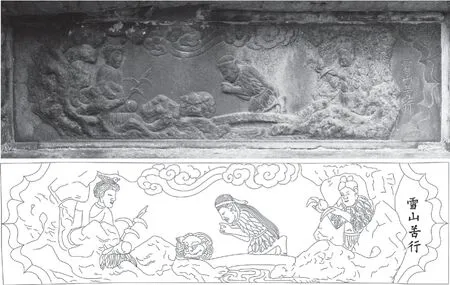

實例二,繁峙巖山寺文殊殿西壁金代壁畫釋迦苦行圖像。西壁壁畫內容為佛傳故事,其中苦行成道包含釋迦苦行、牧女獻乳、沐浴尼連、降魔成道四個故事情節。釋迦苦行圖像(圖8)位于西壁左上角,釋迦坐于巖石,雙手合十,身體袒裸,頭頂上有三層之高的鵲巢,兩只鳥俯飛而來,兩膝處穿出數株如利刃般的蘆芽。其前方有一女子捧食器供養,還有一鬼卒、一武士、一老虎跪拜。釋迦右側榜題“此是太子中年/苦行修持之處”。毋庸置疑,該畫面表現了釋迦六年苦行情景,以往學界多用佛傳經典進行釋讀,并沒有揭示造型新特征。仔細審視,釋迦肌膚圓潤,無枯瘦之感,顯然是通過“鵲巢于頂”“蘆芽穿膝”代表苦行,含有定久忘形之意。頭頂鵲巢達三層之高,符合南宋思覺集《如來廣孝十種報恩道場儀》“雀巢冠頂三層繞,蘆芽穿膝不曾移”的記載(見表2)。該圖像中女子與供奉乳糜情節相聯。老虎、鬼卒、武士,則表現釋迦苦行時與猛獸鬼神相伴的情形。由于西壁壁畫著還重表現了降魔成道情景,此實例也僅是六年苦行的表現。

圖8 繁峙巖山寺文殊殿西壁壁畫釋迦苦行圖像,金代

實例三,泉州開元寺東塔基壇南宋浮雕“雪山苦行”圖像(圖9)。東塔的正八邊形基壇周圍鑲嵌石板浮雕,表現佛教本生、佛傳、譬喻、阿育王等圖像30余幅。佛傳圖像自東南→南→西南,依次為兜率來儀、毗藍誕瑞、太子出游、沙門示相、逾城出家、雪山苦行、牧女獻糜、天王爭缽、連河澡浴、道樹降魔。[13]

圖9 泉州開元寺東塔基壇浮雕雪山苦行圖像,南宋

以上三例作為完整佛傳故事的一個情節,是六年苦行的表現,但是突破了佛傳經典中釋迦身體羸瘦的形象,在形式上發生了顯著變化,推測是為了凸顯定久忘形的意涵。

除上述五例外,蘇軾所見開元寺(位于鳳翔城北街)壁畫也存在相似圖像,《記所見開元寺吳道子畫佛滅度,以答子由》載:“西方真人誰所見?衣被七寶從雙狻。當時修道頗辛苦,柳生兩肘鳥巢肩。……春游古寺拂塵壁,遺像久此霾香煙。畫師不復寫名姓,皆云道子口所傳。”[14]292該詩作于嘉祐八年(1063),時蘇軾任鳳翔判官。“吳道子畫佛滅度”,即盛唐吳道子所繪釋迦涅槃圖像。通過“當時修道頗辛苦,柳生兩肘鳥巢肩”得知,涅槃圖像以外還有釋迦苦行像。校注“柳生兩肘”源自《莊子·至樂》“支離叔與滑介叔觀于冥伯之丘,昆侖之虛,黃帝之所休,俄而柳生其左肘”。[14]293但是“柳生其左肘”的柳借為瘤,指的是滑介叔左臂上長了一個瘤。[15]這個典故與釋迦毫無關聯。筆者認為,“柳生兩肘”對應的是釋迦苦行像“蘆芽穿膝”后生長至肘部,通過上述宋刊本《妙法蓮華經》卷1扉畫,我們了解到畫面中蘆葉似柳,推測蘇軾有可能將蘆葉誤認為柳,鳥巢肩則是“鵲巢于頂”。蘇軾所見開元寺壁畫并沒有確認是吳道子原作,基于釋迦苦行像的特征,判斷其年代大致為北宋早中期。

四、結語

釋迦悟道成佛之前曾度過了長達六年的苦行生活,諸佛傳記載苦行的方式是自餓,致使形銷骨立,這成為犍陀羅苦行像創作的依據,進而影響到中國早期佛教美術。兩宋時期,佛教人士對釋迦苦行的表現產生了新認識,即“鵲巢于頂”“蘆芽穿膝”。“鵲巢于頂”借用尚阇梨仙人本生故事,象征禪相圓滿;“蘆芽穿膝”援用《佛說觀佛三昧海經》“見地生草穿菩薩肉上生至肘”的意象,代表定久忘形。其文本得到宋太宗的助推,并風靡禪林,苦行之外還被賦予成佛內涵。觀念改變勢必帶來圖像革新,宋遼金遺存釋迦苦行圖像不在于刻畫羸瘦的形體,而是表現“鵲巢于頂”“蘆芽穿膝”的情景,與文本記載較吻合,部分圖像也含有成佛之意。

總之,兩宋時期釋迦苦行“鵲巢于頂”“蘆芽穿膝”文本與圖像的產生和流行,是佛教中國化進程日益加深的一個例證,其獨特的文化意義和藝術魅力,令人既耳目一新又回味無窮。

圖片來源:

圖1 筆者攝。

圖2 李靜杰教授攝。

圖3 新疆維吾爾自治區文物管理委員會,拜城縣克孜爾千佛洞文物保管所,北京大學考古系,編.中國石窟·克孜爾石窟(一) [M].北京:文物出版社,1989:圖139.

圖4 鐘子寅,主編.法華經及其美術[M].臺北:臺北故宮博物院,2022:圖59.

圖5 筆者繪。

圖6 沃爾特斯藝術館官方網站,序號為筆者添加。

圖7 筆者根據圖6重新拼湊而成。

圖8 壁畫藝術博物館,編.山西古代壁畫珍品典藏(卷一)[M].太原:山西出版傳媒集團,2016:63.

圖9 李靜杰教授攝、筆者繪。