殷商·清商·楚商

隴 菲 (獨立學者)

一、殷 商

殷商,乃商人之樂。商人自稱為“商”,“盤庚遷殷”“武王伐紂”之后,周人稱之為“殷商”。“殷”“夷”通假,有鄙夷之義。

陶潛《詠荊軻》云:“商音更流涕,羽奏壯士驚。”蘇軾《次韻鄭介夫》之一云:“相與嚙氈持漢節,何妨振履出商音。”

圖1.磬[1]

商字,由此生發,逐漸擴大其語義,指謂王朝、星宿、地名等。

《禮記·樂記》云:“故商者,五帝之遺聲也。”①《史記·樂書》對此做了篡改。又,其中某些文字,曾見之于韓非子《十過篇·好音》。表“磬”之義的“商”,確乎是“五帝之遺聲”。《尚書·益稷》云:“予擊石拊石,百獸率舞。”②“益稷”是大禹的臣子臣伯益和后稷。

童恩正先生說:“中原龍山文化的山西襄汾陶寺墓地共發現陶鼓六件,其中四件完整者有三件出自大墓,一件出自中型墓,而且往往與鼉鼓、特罄伴出。”[2]

商之一磬一架的磬,后世稱“特磬”,確實是五帝時代“擊石拊石”的“遺聲”(圖2)。

圖2.虎紋磬(1950年于河南安陽殷墟武官村大墓出土)[3]

這種一磬一架的“特磬”,在越南也有遺存。薩克斯說,“最大的響石(石磬)在安南神廟:巨大的石板,寬好幾英尺,厚約四英寸,用一根不長但有點重的木棒敲擊。中國的石磬板尺寸最大的只有一到兩英尺,呈L形,是鈍角。它們都被懸掛著的。這種樣子的石板古代可能當貨幣用,就像今天東南亞流通的貨幣一樣;中國最早的一些錢幣也是L形,不過尺寸較小”。[4]

《禮記·樂記》記載之“五帝之遺聲”“愛者宜歌”“肆直而慈愛”的“商聲”,在《史記·樂書》里,變成了“亡國之聲”“靡靡之音”。褒貶的變化,發生在“武王伐紂”之后,“五帝之遺聲”的“商樂”,淪落到管子五聲之一的“商聲”。此“愛者宜歌”“肆直而慈愛”的“商樂”,淪落為先秦編鐘不取的“商聲”。

《周禮·春官·大司樂》云:“凡樂,圜鐘為宮,黃鐘為角,太簇為徵,姑冼為羽。”錢穆《兩漢經學今古文平議》之《論周官里的音樂》專門討論了這個問題:“此一節有一從來極費討論之問題,即何以三大祭都只有宮、角、徵、羽而無商聲是也。”[5]485錢穆指出:“樂戒商音之事,其實全起戰國。”[5]487但他畢竟不是音樂學家,未能理解諸如《魏書·樂志》長孫稚、祖瑩相關樂律的下述言說:“(周鐘)布置不得相生之法,兩均異宮,并無商聲。”他也不理解《隋書·音樂志》牛弘、姚察、許善心、劉臻、虞世基相關樂律的下述言說:“《周禮》四樂,非直無商,又律管乖次,以其為樂,無克諧之理。”

后孺不解音律又有菲薄殷商之偏見者,往往以“清商乃亡國之樂,靡靡之樂”之說,論周鐘無商之事。錢穆評曰“其說實興于戰國晚世”“春秋時固無此等議論”。[5]492-493

王子初《中國音樂考古論綱(上冊·下編)》之《西周編鐘的音律研究》,注意到錢穆“周樂戒商”之論,卻把它與鄭玄“此樂無商”混為一談。[6]55①王子初認為:“鄭玄發現并提出了‘周樂戒商’的命題。”王子初承認:“《大武》樂不用商聲,是周初訂立的規矩,不用商聲這一現象,主要存在于西周時期。”但他卻說:“(一系列考古資料)充分證明了周樂戒商確是西周歷史上曾經存在過的歷史事實。但也正如黃翔鵬所說,西周編鐘的不用商聲,不能說明西周音樂沒有商聲,也不能說明西周宮廷音樂不用商聲。”[6]60

事實是,從來沒有人說過“西周音樂沒有商聲”“西周宮廷音樂不用商聲”。所有的論者,都是針對“周鐘無商”的歷史現象,探討這種歷史現象是因何而成,或是如何正確理解中國先秦樂律學理論,并以其理論解釋這個歷史現象。

王子初否定了古人對于“周鐘無商”的律學解釋。他說:“《周禮·大司樂》三大祭中不用商聲的問題,只是一個單純的周代用樂制度的具體記述。其與生律法等問題沒有直接的關系,更與后世西漢京房的‘六十律’理論毫不相干。賈疏將這一問題,無端與‘六十律’等生律法理論相比攀,除了賣弄他一知半解的樂律常識之外,于事無補。”[6]56

其實如筆者《無商之寰鐘與無徵之四旦》所說:

“無商之圜鐘”其中,宮—徵與角—羽兩對五度音之間,并沒有三分損益的關系。

如果以此之徵,三分損益而“經徵列商”“攄徵以騁商”。此商與角—羽之間也沒有三分損益的關系。

如果以此之羽,三分損益而“經羽列商”“攄羽以騁商”。此商與宮—徵之間也沒有三分損益的關系。

太簇商如果基于林鐘徵而三分損益,則不能與南呂羽有協和的四、五度關系;而如果基于南呂羽而三分損益,則不能與林鐘徵有協和的四、五度關系。

中國傳統鐘律,之所以一直以宮、角、徵、羽四聲為其音列,《淮南子·天文訓》之所以說:“蠶珥絲而商弦絕”,《劉子·類感第五十》之所以說:“蠶含絲而商絕”,可能正是因為在此樂制之中無論陽性的太簇商還是陰性的太簇商都一直處于尷尬境地的緣故。

在中國傳統鐘律中,沒有游移不定之商的安身立命之地。[7]

二、清 商

“清商”原是太簇商升高一律(半音)的夾鐘商,后來成為于漢魏六朝時期乃至隋唐時期重返歷史舞臺的商樂之新稱“清商”“清樂”。“清商”,屢見于一系列史籍,如《舊唐書·音樂志》等。王灼《碧雞漫志》云:“隋氏取漢以來樂器歌章古調,并入清樂,馀波至李唐始絕。”王維《游春辭》云:“纔見春光生綺陌,已聞清樂動《云》《韶》。”王昌齡《放歌行》云:“清樂動千門,皇風被九州。”《郊廟歌辭·太清宮樂章·序入破第一奏》云:“真宗開妙理,沖教統清虛。化演無為日,言昭有象初。瑤臺肅靈瑞,金闕映仙居。一奏三清樂,長回八景輿。”

這是一個以夾鐘為宮的羽調式。此乃清商調的本來面目。這個夾鐘宮羽調式,雖然不像西洋大小調的小調那樣沉郁,但比起宮調式,還是要沉郁一些,因此被中國古籍喻之為“肅殺凄清的秋風”。

商聲之初,是謂之“西音”。“西音”之“西”,主要指祁連昆侖之地,泛指祁連山脈南北的甘青藏高原,是華夏正聲的發軔之地。[8]

中國五行之說,西方屬金,乃清涼之地。甘肅武威古稱“涼州”,即取其義。五行金屬,其方在西,其季為秋。清商樂,有邊地、胡笳風韻,清涼、肅殺之象。

葛洪《抱樸子·暢玄》云:“夫五聲八音,清商流徵,損聰者。”陶潛 《詠荊軻》云:“商音更流涕,羽奏壯士驚。”潘岳《悼亡詩》云:“清商應秋至,溽暑隨節闌。”潘尼《七月七日侍皇太子宴玄圃園》云:“商風初授,辰火微流。朱明送夏,少昊迎秋。”沈約《五音曲·商引》云:“司秋紀兌,奏西音。”《文選·成公綏〈嘯賦〉》唐李善注云:“商,金聲,清,故以為曲。”《文選·阮籍〈詠懷詩〉之十》云:“素質游商聲,悽愴傷我心。”李善注:《禮記》曰:“孟秋之月,其音商”。鄭玄曰:“秋氣和則音聲調。”唐代佚名《郊廟歌辭·武后明堂樂章·商音》云:“律中夷則,序應收成。功宣建武,義表惟明。爰生禮奠,庶展翹誠。九秋是式,百谷斯盈。”①夷則,是“清商流徵”之“流徵”即清徵。劉禹錫《竇郎州見示與禮州元郎中早秋贈答命同作》云:“金笳入暮應清商。”張祜《觱篥》詩云:“一管妙清商。”杜甫《秋笛》云:“清商欲盡奏,奏苦血沾衣。”范梈《奉同元學士賦贈鄧提舉之官江浙》云:“況值杪秋令,清商動涼幕。”邵亨貞《摸魚子·吳門九日次魏彥文韻》詞云:“商聲暗起鄰墻樹,觸景亂愁還聚。”袁枚《隨園詩話》卷十三引清宋樹穀《立秋柬顧孝廉》詩云:“萬竅商聲先蟋蟀,一年落葉又梧桐。”近代,龔爾位 《己酉九日麓山待鈍庵不至書寄用淵明九日閑居韻》云:“清商發林際,颯颯動秋聲。”

清商樂,乃商代遺聲。《禮記·樂記》云:“為之歌《秦》,曰:‘此之謂夏聲。夫能夏則大,大之至也,其周之舊乎!’”

其實,所謂“夏”,最初乃是“商之舊”,而不僅僅是“周之舊”。周樂,乃商樂后裔。商樂,乃夏樂后裔。“其周之舊乎”,往上一輩說,應當是“其商之舊”。

《禮記·樂記》又云:“咸池,備矣。韶,繼也。夏,大也。殷周之樂,盡矣。”

這里,“商”字消失,而代之以“殷”,且綴之以“周”。夏商之樂,被偷梁換柱,成了“殷周之樂”。周滅商之后,商聲被污蔑為亡國的“靡靡之樂”。故繼承保守商樂的周以后樂師等,不得不把“商樂”改稱為“清商樂”(“清商曲”“清涼商調”)“清樂”(“清音”“清涼商樂”)。[9]②漆明鏡《清商樂研究》云:“魏晉及南朝稱‘清商三調歌’為佳,北朝稱‘北朝清商’,隋朝、唐朝稱‘清商樂’或‘清樂’。”

“清商樂”“清樂”在殷商、兩周、秦漢之后,一度成為華夏正聲。于此,也見載于一系列史籍。如:《隋書·音樂志》《舊唐書·音樂志》《新唐書·禮樂志》《文獻通考》以及杜佑《通典》、陳旸《樂書》等。

清代毛奇齡《西河詞話》說:“佛曲在隋唐有之……今吳門佛寺,猶能作梵樂。每唱佛曲,以笙笛逐之,名為‘清樂’,即其遺意。”

敦煌遺書《維摩詰講經文》(北京光字九四號,P.3079):

天女各施于六律,

人人調五音。

浩浩簫韶前引,

喧喧樂韻齊聲。

……

解歌音,能律呂,

簫韶直得陰云布。

……

任教清樂奏弦歌。

商樂并沒有隨商人的敗北而消亡,而是以“清商樂”“清樂”的名目,頑強地生存、發展,以致在隋唐成為“華夏正聲”。由此可見商樂之生命力的強韌。

三、楚 商

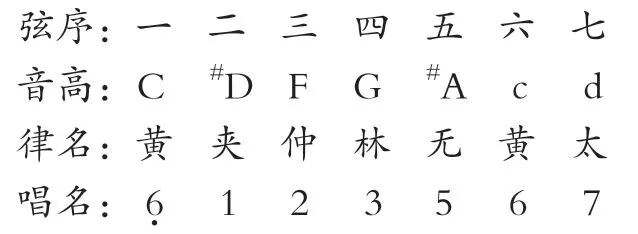

楚商一名,最早見于明代。《神奇秘譜》(1425)卷下之“霞外神品”“凄涼調”之注稱:“即楚商,緊二五弦各一徽。”《神奇秘譜》后載有《神品凄涼意》《神品楚商意》兩首調意與《澤畔吟》《離騷》《楚歌》等三首曲操,連同卷上“太古神品”的凄涼調《華胥引》,共六首曲目。其調弦法,是將正調二、五弦各升高一律(半音),與《清商調》比較,其七弦未升高一律(半音),而與二弦構成成大七度的音程,成為夾鐘一律的“應聲”。

這是一個非常奇特的六聲調式音階,五聲羽、宮、商、角、徵之外,又有一應聲。丁承運先生說,至今湖南還有使用這個調式的民歌。

“楚商”除調式音階之義外,更多地泛指楚地之樂。《隋書·經籍志》云:“(《楚辭》)隋時有釋道騫善讀之,能為楚聲,音韻清切,至今傳楚聲者,皆祖騫公之音。”朱熹《楚辭集注》說:“又有僧道騫者,能為楚聲之讀,今亦漫不復存,無以考其說之得失。”

清商調,本來是楚聲。秦亡漢繼,楚聲大振。清商調一類的楚聲,成為漢魏以致隋唐的主調。筆者《古樂發隱》曾說:“《西涼樂》之核心,是楚漢樂調,亦即通過涼州一脈傳存之漢世《清商樂》。所謂《清商樂》,是秦漢之際融合北方史官文化和南方巫官文化的新的華夏正聲。其主體是繼承《商》聲的楚漢舊樂。即,楚人謂之《勞商》、漢人謂之《清凋》的樂調。《清商》又稱《清曲》,后世更有人稱其為《清樂》。所謂《清商》即以清角為其特征的《商》聲。此《商》聲為楚人承繼,后來便成為漢樂府時髦的樂調。”[10]

現在看來,“《清商》即以清角為其特征的《商》聲”之說,并不符合歷史事實。“清商”不是“清角”(仲呂),“清商”就是“清商”(夾鐘);“清商調”,是以“清商”為其特性音級之調式構成的宮調;不能無視其遠古基因文脈,無視其樂學、律學內涵,說它是以“清角”(仲呂)為其特性音級之調式構成的宮調。