在生活的每一個段落,找到使自己自由和愉悅的方式

唐朝暉:什么是藝術?藝術的本質是什么?

李野夫:這個問題應該留給不同的政權掌控者回答好像更合適,或者留給每個時代的政權掌控者所承認的大哲大智者回答。我是個無職業但有諸多興趣的人,對于我,我只以為,藝術就是我快樂愉悅的靈長,無論任何形式、形態均可以表述我的感覺即是我以為的藝術。對于有某一種藝術專業技能的人沒有例外。所有附著在上的其他,都是虛偽的風雅之物。

自由的思想即是藝術的本質。

唐朝暉:什么是書法?

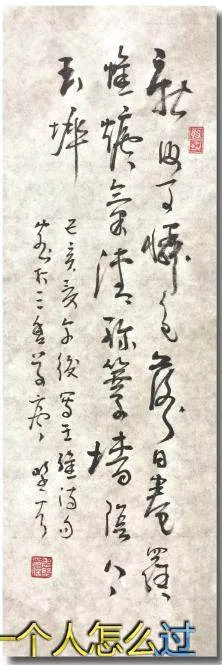

李野夫:我作為一個五十年一直熱愛毛筆書寫的人,一直恪守一個寫字原則就是:遵循書法本體歷史的延展寫字。

書法的字義無非就是書寫的方法而已。我們世俗的說法習慣將書法和藝術混為一談,其實有點強拉硬拽。中國書法應該來源于最原始的中國文字的書寫方式。典范的碑帖成就了諸多的所謂書體,南此產生的正確的叫法,我以為應該稱之為“法書”。

當然,書法作為中國獨有的一種文字方式,無疑可以成為一種來白中國的某一種藝術根源。

唐朝暉:您如何看待中國的當代藝術?

李野夫:若談中國當代藝術,我會立即有悲欣交集之感。那一個有口皆碑的葉氏帥哥的抄襲事件暴露天下之時,其實就是所謂中國當代藝術的整體崩塌。假如把西方資本哄抬的所謂不可一世的典范稱其為中國當代藝術,豈不是就真的成為蠅營狗茍了呢。若如此,我以為遠不及我們的秦磚漢瓦、唐詩宋詞所給與我們和西方文明的人本震撼。

當然,所謂的中國當代藝術一定會成為當代史學的不可或缺的記憶部分,也一定是中國文化不可抹去的悲哀一章。

唐朝暉:請您談談我們的民族藝術。

李野夫:中華本土的民族藝術。所謂民族藝術應該是當今主流文化的主體,不可言表。

如果你看到一群驢子,看到幾只大蝦,一枝牡丹,就會聯想到似乎可以名垂青史的中國藝術家的尊姓大名和偉大情懷,豈不荒誕不羈,可笑至極。

對此,我個人喜好和厭倦混搭其中。

唐朝暉:您個人在追求一種什么樣的藝術作品?

李野夫:習慣將我稱為藝術家的人,我常常無法面對。

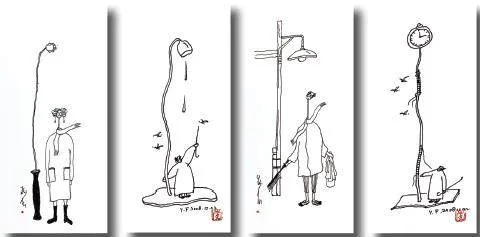

我不過是在我生活的每一個段落找到了一些可以使自己自由和愉悅的方式而已,不過如此。

唐朝暉:您的社會態度是什么?

李野夫:哈哈,這個問題容易衍生政治化。

我在這個地域生活已經六十余年,喜憂參半。還好,生命歷程還在進行中。

沒有態度也許可以成為一種態度。

當然,藝術家應該有獨立的態度面世來表述所謂的藝術觀點。如同我逃離都市,寄居鄉村,呆看靈山望水,也可以標榜成一種社會態度。我想可以。

唐朝暉:在人生的道路上,您在尋找和追求什么?

李野夫:其實,人生不必叫喊苦短。三萬天,多一半在睡眠。另外的部分可以稱為我們鮮活的靈動生活。沒有人例外,快樂或痛苦、幸福或苦厄,都是一個歷程而已。我以為對于個人生命而言,都是美好的驛站,經歷,就是生命的禮贊。

我習慣在一種可以白南生長或行旅當中,做自己感到愉悅的事情。包括窗外風景、旅途風情和動手的辛勞、夢想的飛翔,還有扯不斷的親情,江湖的友情,痛徹心扉的愛情。

如果還可以感悟,就要深情地活著,面對這個繽紛的社會和生死的疆場。

唐朝暉:您喜歡讀哪些方面的圖書?

李野夫:我屬于品雜不羈一類的閱讀者。有的書可以幾個年齡段都會拿起來重讀,有的讀上個把時辰就會乏然無味,棄置閑處。

撕裂世態、叱喝權貴、直指人心、夢想天開的文字,無論文學、歷史,甚至漫畫,都會使我重新盤活自己,打碎舊的思想,組成新的思想。

反感快餐讀物。太多浮躁,生造之詞。還有悲氣十足、哀怨遍地的一類。遠不如粗茶老酒、孤煙斷崖的廣闊天地之感。

唐朝暉:您怎么理解時問?

李野夫:這讓我立即想起詩人艾青的一句名言“時間順流而下,生活逆水行舟。”

沒有回復的是時間。

只有欣然面對、欣然享受、欣然度過的權利。

所謂“只爭朝夕”,是有自制能力的人的奢望。

唐朝暉:您對于愛情的理解?

李野夫:愛情,是甜言蜜語。

也許一瞬、一時、一朝、一夕、一個問候、一個邂逅、一次旅行,就是永恒。

大多數人是誤會或習慣性地一生相守。

唐朝暉:您與家人的相處方式是怎么樣的?您的生活方式?

李野夫:我的家域很遼闊,一個在北京寂靜的山村里,一個在紐約鬧市之中。還有一個從紐約飛行五個小時,可以抵達亞利桑那的荒原上。這種天籟般的生活讓我一直擁有幸福感。

我們既有不可分割的親情之所在,又有遠天涯恰鄰居的美感。這,正是我喜愛的生活方式。

唐朝暉:您喜歡哪位哲學家?

李野夫:年輕時曾組織過一個哲學小組,有六個年輕人,躊躇滿志。既讀馬克思,也讀黑格爾,也讀老莊,后來讀蘇格拉底、柏拉圖,又讀朱光潛、王朝聞。又讀了友人之父黎鳴,不過,至今依舊昏昏沉沉、云里霧里。如同自身摯愛的音樂,發燒r很久。依舊在自己的高燒臆想里茍活。

也許,每個人都有屬于自己的一部天書。有的,我想是遠處還存有光明。由此快活地活下去。

反感每一個有些許成就就自恃都成了哲人、思想家的無恥。喜歡在社會生活里真實自在趣味的寫字畫畫的藝術之人。

唐朝暉:您如何讓很現實的東西藝術化?亦如村莊和孩子如何在您的攝影中得到表現?

李野夫:藝術,永遠是現實生活的奢侈之物,如同理想的感召。由此,我經常會在不經意中感到藝術的無處不在。所以,我成了藝術的鐘愛者。

唐朝暉:您對色彩和結構的理解?

李野夫:在色彩里,我更多地關注黑白灰,我以為這是一種無法擺脫的中國情懷。即使在五彩繽紛中,也不容分說地隨時回歸到黑白灰的本來。

結構?這個字眼讓我立即想回到中國字。字里行間、橫豎撇捺都有疏可走馬、密不透風之結構的美感。

書法豈止書法。

繪畫豈止繪畫。

建筑豈止建筑。

文學豈止文學。

一切都會在無形之中有形,一切都會在有形中飛翔得銷聲匿跡。

唐朝暉:對于近年,人與人之間非此即彼、二元對立、站隊的習氣如何看?

李野夫:這就是人類文明不可或缺的另一個角落。

欣然笑納。

我的唯一面對方式就是堅持不懈地做減法。以此給與自己更多的時問,享受自由和愛。